3回生ゼミの「コンパ」

▪️昨日は3回生ゼミの、「コンパ」の日でした。夕方から、キャンパス内のとある建物の3階で「0次会」を開催しました。資金提供をして、買い出しにいってもらいました。そして、深草キャンパスの近くにある居酒屋で、晩の8時から「1次会」」を行いました。ゼミは週1回です。3回生になると、通常の講義科目では、なかなか出会うことも少なくなります。ということで、今日はゼミの「団結」を高めるためにも良い機会になったと思います。今日は、ここまでの段取りをしていただいたゼミ生がおられます。「0次会」を盛り上げようと、トランプやカードゲームを持参してくれました。実際、めちゃくちゃ盛り上がりました。ありがとうございまし!! トランプでは、ババ抜きとか、ダウトとか懐かしいゲームができました。まあ、そんなこんなで、私のような昭和のおじ(い)さんも「ええな〜」と思える飲み会、いやいや「コンパ」になりました。また、こういう機会を設けて欲しいと思います。

▪️ところで、最近は「コンパ」という言葉は使いません。学生の皆さんは「飲み会」といっています。「コンパ」はいつ頃から「死語の世界」に行ってしまったのでしょうね。でも、「合コン」というのは生き残っているような気がします。「合同コンパ」や「新歓コンパ」はかろうじて生き残っているのでしょうかね。どうなんだろう。

社会学演習IAのグループワーク

▪️昨日、火曜日の4限は「社会学演習IA」。今日も先週と同じグループワークです。卒業論文の執筆に向けて、まずは「書籍を読みたい」という気持ちが少しでも心のなかに湧いてきて、「図書館には面白そうな書籍がたくさんあるな」と気がついてもらうことを目標にしています。夏休みには、選んだ書籍を熟読してもらい、書評を書いてもらう予定にしています。そのため、来週はグループワークだけでなく、私の方からも読書に関してお話しをさせてもらうことになっています。そのための資料を配布しました。こうやって、少しずつレベルを高めて、自分自身の研究に取り組めるようになってもらう予定です。本当は、大学の4年間のもっと早いうちにこういうことをやっておくべきかと思いますが、現行のカリキュラムがそうはなっていないので、いろいろ工夫をしています。

▪️昨日は、体調不良で3人が休んでいました。急に暑くなってきたので体調を崩しているのかなと心配しています。このまま夏に突入したらいいのですが、また気温が下がるようですね。衣服やエアコンで上手に体調の調整をしてもらいたいです。ニュースでは、あちこちで熱中症の方が救急搬送されているようです。

「推し」の書籍3冊!!

▪️火曜日の4限は、「社会学演習IA」3回生のゼミです。私のゼミに所属するのは22名。2026年度末で定年退職するので、大学教員として最後に受け持つゼミ生の皆さんになります(来年度、私はゼミ生の募集を行いません)。先週はGW中で授業がありませんでした。ということで、学生さんたちには課題を出させてもらいました。

①自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabakの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️写真は、自分の「推し」の書籍を「熱く」紹介しているところです。まだ名前を覚えきっていないゼミの仲間との会話を楽しみながら、グループワークに取り組んでくれました。最後の写真は、ゼミの仲間がどのような書籍を選んでいるのかを、お互いに確認しているところです。こういうグループワークをやってみると、自分と似たような問題関心を持つ人がゼミのなかにいることがわかります。切磋琢磨して研究を進めてほしいと思います。

▪️来週は、さらに3冊書籍を選んで、同様のグループワークを行います。真剣に書籍を選ぶことで、自分の内面と向き合うことになります。このようなグループワークを行いながら、「推し」の書籍の中からさらに2冊選んで、その書評を書いてもらう予定にしています。

学生さんとの面談、高齢者を支える地域の仕組み、社会教育士のこと。

▪️今日は、午前にひとつ、午後からも授業のあとに、3回生ゼミの学生さんたちとの面談があります。面談は、これからの研究の進め方に関するものです。

次回のゼミは、連休のお休みが入るため、13日になります。ということで、連休中も以下のような課題を出しています。

①次回のゼミまでに、自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabaの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️今日、午前中に面談にやってこられた学生さんは、どんな本を選んだらよいのかわからないと悩んでおられました。自分自身がどんなことに関心があるのかわからないというのです。でも、話を聞いていると、気になっていることは「高齢者が幸せに暮らすには」ということのようでした。さらにいろいろ話を聞くと、そのようなことが気になってきたのは、ご自身のご高齢になる祖父母のお2人のことをとても心配されているからでした。お祖母様がお祖父様を介護しておられるのですが、お二人を支えているのは福祉の制度だけでなく、学生さんや学生さんのご家族、そして地域の方たちもサポートされているのだそうです。私が得意とする研究テーマからは離れますが、自分自身も前期高齢者でありますし、とても大切なテーマだと思います。

▪️ということで、その学生さんの前で、大学の図書館のサイトにある蔵書検索を使ってみることにしました。いくつかキーワードを入れて検索してみました。その学生さんが知りたい内容と関連する書籍が何冊も出てきます。そのなかの数冊の書籍の概要を読んでみました。学生さんに笑顔が戻ってきました。自分が抱えている個人的な心配事と研究が結びついてきたからです。さっそく、図書館に行って書籍を調べてもらうことにしました。

▪️3限の授業のあと、3回生のゼミ生との面談でした。いろいろ話を聞かせてもらいましたが、そのなかの一つのキーワードが「社会教育士」でした。社会学部では、「社会教育士」の資格を取得する授業もあります。自分の将来の仕事、キャリアプランニングにもかかわっているようです。私は「社会教育士」のことをよく理解していなかったので、文部科学省が作成した「社会教育士」に関する動画を、その学生さんと一緒にみてみることにしました。勉強になりました~。その学生さんは、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」も履修しています。先週、zoomで中央学区の安孫子邦夫さんからお聞きした内容や、今日の授業で話した内容、地域の自治の問題とも共振し合うような内容でした。今日は、学生さんに自分自身の良いきっかけをいただきました。ありがとう。

NHKの「ええトコ」と「北船路」、そしてPBLセンターのこと。

▪️今日は、 NHKの「ええトコ」で取り上げられたのは大津。このような内容でした。

NHK “びわ湖の恵み”を満喫!〜滋賀 大津市〜

初回放送日:2025年3月6日

滋賀出身・ダイアン津田と堀田真由が大津市をめぐる!うなぎ、近江牛、ふなずし…絶品グルメ/芭蕉も感動!絶景スポット/歴史ある酒蔵/びわ湖の恵みを味わいつくす旅!

大津市はびわ湖の恵みが集まる街!滋賀出身・びわ湖を愛する2人、ダイアン津田篤宏と堀田真由がめぐる!▼松尾芭蕉も感動した絶景スポット▼びわ湖グルメふなずし&ホンモロコ▼春のびわ湖開きに向けた巨大観光船メンテ現場を特別見学!▼かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦▼うなぎ×近江牛!最高コラボ料理▼滋賀トークに花が咲く!笑いありほっこりありの25分

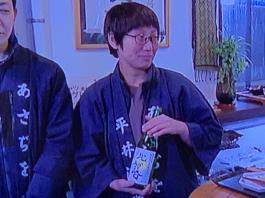

▪️この放送の中の「かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦」に注目しました。社長の平井弘子さんご夫妻が登場されました。平井商店の店内で、津田さんは堅田で購入された鮒寿司、堀田さんはホンモロコの佃煮を肴に、日本酒を楽しんでおられました。そして、社長の弘子さんが持っておられるのは、なんと「北船路 無濾過生原酒」でした。

▪️「北船路」は、以前、ゼミ生の皆さんたちが、こちらの平井商店さんと大津市北部にある北船路という棚田の農村の農家の皆さんをつないでプロデュースした日本酒です。たまたまなんでしょうが、社長さんに、あえて平井商店の銘柄の中から「北船路 無濾過生原酒」を選んでいただき、とっても嬉しいです。ありがとうございました。

▪️ラベルも、当時の学生さん、北川大輔さんが書いたものです。今は、日野町役場に勤務されています。ラベル左上隅の龍のイラストは、磯辺大輔さんが描きました。全体をデザインしたのは、吉永涼さんです。デザインをしたこの3人を含め、プロデュースのリーダー的役割を果たした靍井志帆さんも含めて、彼ら彼女らは2015年の春に卒業しました。ちょうど、10年前のことになります。ゼミのPBL活動(Project Based Learning)の一環です。PBL活動とは、学生さんたちが自ら課題を発見し、その課題を解決するために頑張る、そのような学習法です。

▪️龍谷大学には、メルシーという会社があるのですが、そこでも龍大生がプロデュースした日本酒ということで販売して欲しいです。まあ、そのような話を、昨日は龍谷大学の滋賀県人会でしました。それから、今、私は糖質制限の身なので、日本酒を楽しむ生活ができないのですが、ぐい呑み1杯程度、少しだけ呑んでみたいです。

▪️龍谷大学に勤務するようになってから、ずいぶん長くPBLに取り組んできました。文科省の現代GPに採択された「大津エンバワねっと」、現在の「社会共生実習」、そしてこの日本酒のプロデュースも含めた生産者と消費者をつなぐゼミ活動「北船路米づくり研究会」。そのような活動を指導することで得られた経験や知見は、大学教員としての自分にとっても財産になっていると思います。定年退職まであと2年しかありませんから、勤務している間にはなかなか難しいでしょうが、深草キャンパスにいつか「PBLセンター」が誕生して欲しいです。学部を超えて、学生の皆さんがプロジェクトを作り、専門分野を超えて、互いの力を活かし合いながら、地域社会の課題解決に取り組むようなことが生まれてほしい。しかも、そのような取り組みは、きちんと評価されて、単位も出るし、「ガクチカ」(学生の時に何に力を入れたこと)として誇れるようなものであってほしい。よく言われるコスパ、タイパを気にすることなく、学生の民さんには思い切り頑張って楽しんで取り組んでほしいのです。

来年度のことでそわそわ

▪️今日は大学に来ています。1年間、特別研究員で研究専念ということになっているので、大学に来る日は限られているのです。今日は留年している学生さんの卒業論文の対応をおこないました。それから来年度に再び担当する社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」に関する学生さんからの相談を受ける日でもありました。昼休みに、4人の学生さんがやってこられました。昼休み中、いろいろお話をすることができました。楽しかったですね~。

▪️やってこられた皆さんは、大学の4年間にしっかり自分の成長を実感できる経験をしたいと思っておられるようです。でも、所属されている課外活動(サークル)との兼ね合いとか、所属している学科の時間割との兼ね合いだとか、いろいろ考えなければならないことがありますからね。ともあれ、今日は学生さんや事務職員の皆さんと話をすることができました。あと、パソコンのパスワードのこと情報メディアセンターに相談に行きました。前期高齢者は、ネットのセキュリティの強化に追いつくだけで精一杯です。これから、どうなるんでしょうね。

▪️そうそう、社会学科の助手さんのところに行って、来年度のゼミの人数も確認してきました。今、決定しているのは22名。退職するまた退職予定の教員、研究に専念する教員がおられるため、担当する学生さんの人数も増えてきています。もう少し増えるかもしれません。来年度は、上限が24名なのだそうです。これだけの学生さんたちにきちんと卒業論文を書いてもらおうと思うとなかなか大変です。前期高齢者のおじいさんは、耐えられるでしょうか。いろいろ対策を考えねばなりません。

▪️それから来年度の深草キャンパスで開講される新カリキュラムの「基礎ゼミナール」に関する会議がありました。来年4月から入学されてくる学生の皆さんは、新しいカリキュラムで学ぶことになります。そのため、担当者が集まって、シラバスの最後の詰めの議論を行いました。もっとも、用事があって途中で退席。というのも、深草キャンパスに移転するにあたり、研究室の書籍や物品を専門の引っ越し業者さんに運んでもらうのですが、今日は、その業者さんからのヒアリングが予定に入っていたのです。全教員の研究室のものを新しい校舎の研究室に運んでもらうので、その打ち合わせです。

▪️私は、龍谷大学社会学部に勤務して21年になりますが、21年の間に蓄積した研究室の「澱(おり)」をこの機会になんとか処分しなければなりません。前向きに引越し作業に取り組もうと思っています。私の研究室は、たくさんの研究室の中でも荷物の量が「重量級」のようですね。作業困難研究室なのか…。

業者さんには私自身の引っ越し作業に時間がかかるので、業者さん詰め込み作業については後の方にしてほしいとお願いをしておきました。さて、どうなるでしょうね。

▪️というわけで、もう来年度のことでそわそわしてきました。

【追記】▪️引越し業者さんのことで、わざわざこのブログに残しておくことでもないのでしょうが、こんなこともありしまた。私の研究室の書架の本を見渡して「ご専門は環境社会学ですか?」とお聞きになり、「わたし、⚪︎ ⚪︎大学の社会学部の出身なんです」とおっしゃいました。「であれば、⚪︎ ⚪︎先生がおられたでしょう」と反応したら、「ああ、懐かしいですね〜」と。まあ、それだけのことなんですが、ここに書き留めておきます。

ゼミ選択の面談

▪️今日はひさしぶりに、学生さんたちとお話をしました。来年度の3回生ゼミの選択にあたって、いろんな教員のところを巡って話を聞き質問をされているのです。面談ですね。学生の皆さんは、志望のゼミを第1志望から第7志望まで指定の書類に書いて提出することになっています。第1志望と第2志望のゼミについては、志望理由を書くようになっています。それじゃ、第3から第7はどうなるのか…。第7ってはたして志望なのかな…。モヤモヤします。個人的にはもっとやり方があるんじゃないのかな…と思っていますが仕方がありません。現行のカリキュラムでゼミを募集するのは、2023年度入学生と2024年度入学生までです。それ以降は、新しいカリキュラムでの募集になります。

▪️今日は10名の学生さんがやってこられました。もう1人おられましたが発熱との連絡があり、来週zoomで面談を行うことになりました。ゼミとは別に、実践的な活動もしたいという元気な学生さんが結構おられました。私としては嬉しかったですね。残り2年でいろんな経験をして自分自身の成長を実感して自信を持って卒業してほしいです。私も残り2年で定年退職するので、思い残すことがないように、精一杯支援・指導させていただきます。年は特別研究員で学生さんと接することが少なく、新鮮な気持ちで学生さんたちと話しをすることができました。

坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

卒論の「お疲れ様」会

正月明けの卒論指導

▪️昨日4日が今年の仕事始めでした。大晦日や正月三ヶ日は、一切仕事をしませんでしたが、今日は研究室に来て仕事です。朝、弁当も作りました。で、何の仕事かというと、卒論の添削です。場合によっては、明日も出勤します。卒論を執筆したゼミ生との面談です。今日はさすがに誰もいないと思っていましたが、学部の同僚と出会いました。また、出勤されている事務職員の方からも連絡がありました。先端理工学部や農学部の学生さんたちも、実験があるからでしょうか。ちらほら見かけました。昨日は暗くなってきたので、卒論を自宅に持ち帰り、添削の続きを行いました。写真は昨日のキャンパスのバス停です。寂しいですね。

▪️昨日4日が今年の仕事始めでした。大晦日や正月三ヶ日は、一切仕事をしませんでしたが、今日は研究室に来て仕事です。朝、弁当も作りました。で、何の仕事かというと、卒論の添削です。場合によっては、明日も出勤します。卒論を執筆したゼミ生との面談です。今日はさすがに誰もいないと思っていましたが、学部の同僚と出会いました。また、出勤されている事務職員の方からも連絡がありました。先端理工学部や農学部の学生さんたちも、実験があるからでしょうか。ちらほら見かけました。昨日は暗くなってきたので、卒論を自宅に持ち帰り、添削の続きを行いました。写真は昨日のキャンパスのバス停です。寂しいですね。

▪️今日は2人の卒論の指導を行いました。1人はもう完成しているのですが、もう1人のYくんはもう一踏ん張りしてもらわないと卒業できません。写真はYくんです。ギリギリになるかと思いますが、最後まで力を出しきって書いてほしいです。全力で卒論を仕上げてほしいです。内容は、なかなか素敵なのですが、それを学位論文の体裁にきちんと整理しないとね。明日は、13時から3人の卒論の指導を行います。なかなか厳しいです。学生さんたちもそうでしょうが、私の方の体力も…という意味です。大学の授業開始は明日6日からです。多くの授業はまだ再開していませんが、校舎は普通に入れるのではないかと思います。今日までは、ロックがかかっていました。教員も学生も、自分の持っている職員証や学生証を利用しなければ中に入れません。

▪️昨日も、今日も、社会学教務課の職員さんとメールでやり取りをしました。出勤して働いておられるのですね。メールでのやり取りですが、うちの大学の防災マニュアルに関してです。今回の震災の被害に愕然としたわけですが、近い将来南海トラフ級の大地震が発生した時に、きちんと大学として対応できるのかちょっと不安になりました。昨日と今日、その職員さんから防災マニュアルをPDFでいただくことができました。ただ、これが策定されたのは2013年なんですよね。11年前です。再検討しても良い時期に来ているのではないかと思います。

【追記】▪️南海トラフ巨大地震への対策に関して、他大学がどのように考えているのかなと思い、調べてみました。すると、阪神淡路大震災で被害者が生まれた関西学院大学は、いちはやく対策に取り組んでおられました。学内に「南海トラフ地震等対策本部」を設置されていました。対策本部長は学長です。この対策本部の特徴として、次のように説明されています。

この取り組みの特徴は、発災前に設置することです。授業実施中の発災に備え、学生・教職員の安全確保を第一とし、公共交通機関が一定時間運行見合わせとなることを想定して、帰宅困難者に対応してまいります。また、すでに取り組みを進めている備蓄にはフードローテーションも採用し、食品ロスを抑え、防災意識を高めながら、発災時への対策を万全にする計画です。

▪️「発災前に設置する」ことを強調されています。これは、阪神淡路大震災の時の経験に基づくご判断なのでしょう。素晴らしいと思います。Googleで検索すると、まず最初にヒットしたのが関西学院大学だったわけですが、太平洋に面した地域の大学は、南海トラフ巨大地震に対して、様々な対策を講じつつ、情報発信をされているようです。龍谷大学は京都で内陸だから…ということで対策を先送りするのならば、それは違うだろうなと思います。まあ、個人的な意見でしかありませんが。