基礎ゼミナールBの実習

▪️先週の土曜日のことになりますが、新カリキュラム「基礎ゼミナールB」の学生さんたちと一緒に、京都市の御池通り沿いに店舗をかまえ、靴磨きと修理の「革靴をはいた猫」を経営されている魚見航大さんからお話を伺いました。基礎ぜみなーるの実習です。場所は、「革靴をはいた猫」にしは全員がお邪魔するにはスペースがないということで、京都信用金庫の「QUESTION」というコワーキングスペース・レンタルスペースのある建物の会議室です。京都市役所の斜め向かいにあります。

▪️魚見さんは、引っ張りだこのようで、1年生必修の「共感とコミュニケーション」という授業でもお話くださいました。そのようなこともあり、学生の皆さんは魚見さんからお話を伺うのは2回目だったようです。そんなこととは知らずに、魚見さんにお話ししてくださいとお願いをしてしまいましたが、この日は、必修の授業で話してはいないこと、かなり踏み込んだことをいろいろお話しくださいました。

▪️魚見さんは、障がいや困難を抱えた方達を雇用し、靴職人として成長してもらい、その仕事に見合った給料をきちんと支払っておられます。そのような成長にご家族の皆さんは、大変驚かれるようです。魚見さんの、社員の皆さんに対する眼差しは限りなくフラット。みんな仲間です。障がいや困難を抱えた方達を支援の名のもとに囲い込むのではなく、それぞれの方が持っている主体性や力を顕在化させ、それらを仕事を通して伸ばしていき自信を持って社会の中で生きていけるように、そのような意味で支援されているように思います。このような考え方は、魚見さんが学生の時に勉強そっちのけで取り組んでいた学内での活動にルーツがあるようです。この実習の様子については、近々社会学部のホームページで報告させていただくので、今日は、ここまで。

▪️ところで、67歳の今まで全く知らなかったのですが、革靴を磨く際にはウイスキーを使うのですね。びっくりしました。革靴磨きでウイスキーを使うのは、鏡面磨き(ハイシャイン)の際に水(水分調整)の代わりにウイスキーを使う「モルトドレッシング」という方法で、揮発性の高さから素早く綺麗に光沢を出すのが目的です。油性クリームを塗った後、ウイスキーを少量含ませた布で磨き、乾燥させながら薄く膜を作ることで、深みのあるアンティーク調のツヤが出てくるのだそうです。以上、AIに調べてもらいました。

最近の「基礎ゼミナールB」

▪️木曜日1限は、1回生の「基礎ゼミナールB」。このクラスで共通のテキストを決めてあります。『「日本」ってどんな国? ──国際比較データで社会が見えてくる』という新書です。その新書を時間をかけてじっくり丁寧に読んできました。この新書の存在は、同僚の教員のfacebookへの投稿で知りましたが、ご本人がおっしゃるには、別の同僚を通してこの信書のことを知ったとのことでした。

▪️全部で7つの章から構成されていますが、基本、毎週1つの章を取り上げてきました。学生の皆さんは、各自、あらかじめその章を精読して要約を提出することになっています。演習は、基本、グループワークで進めています。グループに分かれて、まずグループの他の学生さんがどのように要約しているのかをお互いに確認します。その上で、ひとつの章に書かれている内容に関して、感想を述べあい意見交換をしてもらいます。それぞれのグループの感想や意見交換の結果についても報告してもらいます。要約の提出も、感想や意見交換の結果の集約も、すべてmanabaというクラウド型の教育支援サービスを使って行なっています。だから、学生さんたちは、授業では新書とスマートホン(あるいはパソコン)を使って授業を受けることになります。筆者の指摘にハッとしたり共感したり、時には反発したり疑問を持ったり…いろいろな感想や意見が出てきますが、それらもすべてmanabaに残していきます。

▪️学生の皆さんは、こうやって時間をかけて活字に向かい合うような経験はしてこなかったようです。最初は、グループワークという形式に慣れていないせいか、どこかぎこちない雰囲気もありましたが、今はスムースに授業が進んでいるように思います。

▪️ 12月6日には、魚見航大さんが経営されている「革靴をはいた猫」を訪問し、お話を伺います。こちらの会社は、靴磨きと靴修理の会社です。「革靴という『手をかける文化』を通して、ひきこもりやハンディキャップのある方々が自らの意志で一歩を踏み出すチャレンジを後押しし、共に手を動かしながら学び合う実践の場」でもあります。普通の?!大学生だった魚見さんが、どのようなプロセスを経て学生時代の最後にこのような会社を起業されたのか。モヤモヤした気持ちを形にして行動にしていくことができたのか。学生さんたちの大きなヒントになればと思っています。また、定年退職前の私は担当しませんが、来年度から学生さんたちが履修することになる、「公共社会学」の授業にも関連づけていければと思っています。

▪️グループワークでは、たくさんの蓄積が生まれした。それらは全てmanabaに記録されています。それを元に、この新書に関して少し長めの書評を各自で執筆してもらうことになっています。冬休みの宿題になると思います。そして、その書評が、この基礎ゼミナールBの最終レポートにもなります。

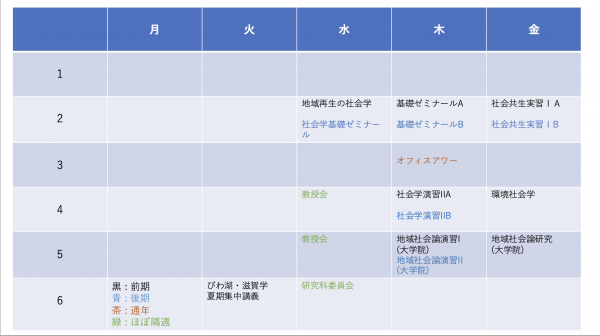

来年度の時間割(暫定)

大型プリンター

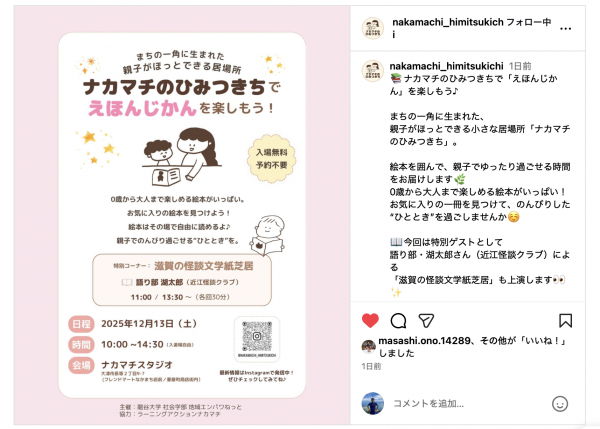

▪️深草キャンパス聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」に大型のプリンターが入りました。昨日は、指導している社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」で学生さんたちが地域の皆さんと相談をして企画している取り組みのチラシを、この大型プリンターでポスター風に印刷してみました。今回のこの企画では、以前、先輩たちが取り組んだ「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントの時に、地域の皆さんにご寄付いただいた絵本を大切に保管してきましたが、その絵本を使って開催させていただきます。絵本館のときの記事はこちらです。今回は、事前に大学からも広報をしていただく予定です。大津駅前の中心市街地にお住まいの皆様、大津市にお住まいの皆様、絵本好きの皆様、ご注目ください。

社会学部・社会共生実習「後期活動共有会」

社会学基礎ゼミナールの進捗

▪️火曜日1限は「社会学基礎ゼミナール」(旧カリキュラム4セメ配当)です。今日は、少し時間をとって学部学会からのお願いに取り組んでもらいました。勤務している社会学部には、社会学部学会という団体が組織されていて、そのなかには学生の団体も含まれています。学部学会の学生の皆さんは、毎年、雑誌『龍龍』の発行とシンポジウムの開催の2つを軸に活動をされています。私は、『龍龍』のサポーター役です。

▪️最新号の『龍龍』の企画のなかのひとつに、アンケートの分析というのがあります。どのようなアンケートか。2回生以上は、この4月に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転してきたのですが、そのことについて尋ねるアンケートです。学生さんたちの自治を大切にしたいので、基本的に口出しはしたくないのですが、今回は、「せっかくの計量社会学の先生がいるのだから相談をしてみたら」ということになり、若い新人の先生に、「アンケートの担当学生が対応できる範囲で」との限定付きですが、ご指導していただきました。

▪️今日は少し時間があったので、私もゼミ生の皆さんに直接、移転についてどう思うのかを聞いてみました。良かったことで多いのは、キャンパスの外にいろいろ飲食のお店があるということでした。私も健康ならば、そのように「良かった」と思のでしょうが、キャンパスの外でランチというのは糖質制限をしている身としては難しいのです。それから、他の学部の友達にすぐにあえるというのもありました。肝心の「深草を森にする」という大学側が提案するコンセプトなんですが、そのあたりのことは関心の外にあるのかもしれません。

▪️悪くなったことの筆頭は、人が多すぎるという意見ですかね。たくさんの学部がありますから、狭いキャンパスは昼休みなど大変混雑します。それから、自然がなくなったのが辛いという意見もありました。瀬田キャンパスは森に囲まれていましたからね。これは地方から進学してきた学生さんでした。私は、もう慣れてしまい、この都市的環境に適応していますが、適応できない学生さんもいるのです。滋賀県から通学している学生さんは通学が大変になり、京都・大阪・奈良から通学している学生さんたちは、逆に便利になりました。まあ、これはあたりまえなんですが。今日のクラスには、長浜市の北部から通学している学生さんがいます。また、奈良県の宇陀市から通学している学生さんもいます。本当に大変だと思います。でも、遠い学生さんたちほど、授業が始まるまえにきちんと席に座っています。

▪️さて、この「社会学基礎ゼミナール」の授業もいよいよ前半が終わろうとしています。前半では、自分のあいまいな問題意識をグループワークを通して言語化してきました。そして自分の問題意識に関連する文献を検索するところまでやってきました。これからは、それを全員のまえできちんとプレゼンテーションできるようになってもらいます。今日は3つの班に分かれてグループワークでプレゼンテーションの構成について相談をしてもらいました。どの班のものも悪くはないのですが、一番、「社会学基礎ゼミナール」での学びの順番に素直だった班の構成で取り組むことになりました。来週は、まだ未完成でもよいので、とりあえずパワーポイントのファイルを作成してきてもらうことにしました。

▪️来週は未完成のファイルを見せ合いながら、お互いに良い刺激を与え合い、プレゼンテーションの内容をブラッシュアップします。最終的には、全員の前できちんとプレゼンテーションできるところまで頑張ってもらいます。このような学びのプロセスが、3回生に進級する際のゼミの選択で、役立ってほしいと思います。つまらないことに流されずに、きちんとゼミを選択し、すぐれた卒業論文を執筆してほしいと思います。

▪️写真は、「社会学基礎ゼミナール」とは関係ありません。授業が終わって、人事課に書類を提出し、メールボックスを確認したあと、気分転換に新しい校舎のひとつである「灯炬館」(とうこかん)の屋上から撮った京都の街です。龍谷大学に勤務しながら、あまり京都の街に関わることはないだろうなと思っていたところ、定年退職までの残り2年で京都の街で働くことになりました。退職後は、オーバーツーリズムを避けつつ、京都の街を散策してみたいものです。もう1枚の写真は、ニホンミツバチの巣箱です。農学部を中心としたサークルによって養蜂が行われているようです。

▪️写真は、「社会学基礎ゼミナール」とは関係ありません。授業が終わって、人事課に書類を提出し、メールボックスを確認したあと、気分転換に新しい校舎のひとつである「灯炬館」(とうこかん)の屋上から撮った京都の街です。龍谷大学に勤務しながら、あまり京都の街に関わることはないだろうなと思っていたところ、定年退職までの残り2年で京都の街で働くことになりました。退職後は、オーバーツーリズムを避けつつ、京都の街を散策してみたいものです。もう1枚の写真は、ニホンミツバチの巣箱です。農学部を中心としたサークルによって養蜂が行われているようです。

プレゼンテーションのアウトライン

▪️金曜日の1限は「社会学基礎ゼミナール」(旧カリキュラム・2回生後期/4セメスター配当)です。後期のゼミも今日で6回目になりました。このゼミでは、3回生からの「社会学演習」で自分は何を研究するのか、自分自身の研究テーマについて、グループワークのなかで少しずつ具体化させていきました。近いうちに、自分自身のテーマや研究、そして将来の研究計画についてプレゼンテーションをしてもらうのですが、今日はそのアウトライン(だいたいの構成や内容)を、クラウド型教育システムmanabaのレポート機能を使って、ワードかパワーポイントのファイルとして提出してもらいました。

▪️写真では、皆さんスマホを見ていますが、スマホを使って、ゼミの仲間の提出したファイルを見ているところです。プレゼンテーションの時間は、質問やコメントの時間も含めて10分程度。自分が8分ゆっくりめに話してちょうどぐらいの内容にしてくださいと指示を出しています。提出の締切は来週なのですが、すでに半分強の方達が提出していました。ということで、今日は、対面で、ペアでワークに取り組んでもらいました。アウトラインをすでに提出した人が、まだ提出していない人に説明するという形式で行いました。そして、まだ提出していない人が順番に横にずれて、複数の人から説明を受けるという感じです。

▪️まだ提出していない人は、「なるほど、こういうふうにプレゼンテーションすればいいのか」とヒントをもらうことになりますし、そこにある問題意識に共感したり、深く理解することになります。これまでのグループワークでは、相手に共感する、相手の考えを深く理解するということを大切にしてきました。また、提出した人も、相手に共感してもらったり、逆にアイデアやヒントをもらって、アウトラインを良い方向に修正する機会にもなりました。

▪️最初は、こういうグループワークは苦手な人もいるだろうなと思っていましたが、少しずつ慣れてくれたようで、今は問題なくこのようなワークに取り組めています。だいぶ慣れてきたので、準備ができたら、実際にクラスの仲間のまえでプレゼンテーションを行なってもらうことになっています。プレゼンテーションの最後は、3回生からの研究計画(もどき)のようなもので締めてもらっています。そのようなわけで、このようなワークは、ゼミ選択(選考)が実施されるさいに、役立つのではないかと思っています。

▪️ゼミ選択(選考)が近づいてきているわけですが、皆さん、自分が所属している学部にどのような教員がいるのか、まだよくご存知ありません。もう少し先になると、教員紹介の資料は配布(配信)されるとは思いますが…。これはいけません。ということで、ゼミの皆さんには、大学のホームページにある「教員データベース」、そこに貼り付けてある「researchmap」の閲覧を勧めました。また、「ぜひ、この先生の指導を受けたい」と思ったのならば、その先生が執筆した書籍や論文を読んで、その上で、その先生に会いにいって話をする/話を聞くことが大切ですよと説明しておきました。残りの大学生活の2年間で、それぞれの方の学修が花開いていくことを期待していますし、この「社会学基礎ゼミナール」で応援していきたいと思っています。

「社会学基礎ゼミナール」はいよいよプレゼン。

▪️金曜日1限は、「社会学基礎ゼミナール」(2回生配当、旧カリキュラム)です。後期のこのゼミでは、自分たちのうちにあるモヤモヤした問題意識以前のことがらを、言葉にして、文字にして、グループワークのなかで少しずつ明確にして問題意識に近づけてきました。これからは、ここまでの成果を、プレゼンテーションできるようにしていくことを目標にします。

▪️ということで、今日は、1回生の「基礎ゼミナール」(新カリキュラム)で共通テキストとして使用している『アカデミック・スキルズ』の第7章の「プレゼンテーション(口頭発表)のやり方」を参考資料として事前に読んできてもらいました。これまでのグループワークでも強調してきたのですが、人に話をすること、人の話に耳を傾けることは、相互につながっている、双方的なコミュニケーションですよということでした。事前配布した資料でも、その点がまず一番最初に強調されていました。

▪️準備してきた原稿を棒読みするのではなく、その原稿をもとにしながらも、「自分の声」で話してね。相手の顔をみてね。聞く方は、笑顔で、時々うなづきながら耳を傾けてねと、繰り返し言ってきました。少しずつ、そういうことがグループではできるようになりました。こんどは、クラス程の人数の前でもそれができてほしいと思います。

▪️今日は、参考資料を確認したあと、この「社会学基礎ゼミナール」での自分自身の学習成果をプレゼンテーションするためには、どのような構成すれば一番伝わるか…ということを課題に、グループワークをおこないってもらいました。だいたい、似たような構成を考えてくれたのですが、ひとつのグループは、「まず結論から話す」という構成でした。社会学を含めて人文社会科学の世界ではあまり一般的ではありませんが、理科系の世界だったそういうプレゼンテーションもありですね。よくしらないのですが、「従来不可能と言われていた、物質の化合に成功した」のあとに、どういう実験をして、どういうデータが取れて…という感じでしょうかね。

▪️今週の「社会学基礎ゼミナール」の宿題は、「自分自身のプレゼンテーションのアウトライン(だいたいの構成や内容)を、ワードかパワーポイントのファイルで提出してください」というものです。来週は、このファイルで、まずはグループワークをします。お互いに、ここをこうした方が、もっと伝わりやすくなるのかも…とお互いにアドバイスをしていくことになります。

社会学基礎ゼミナールとクラウド型教育サービスmanaba

▪️金曜日1限は、2回生の「社会学基礎ゼミナール」です。このクラスの皆さんは、1年生の前期、1セメスターのときに「社会学入門演習」のときに同じクラスだった皆さんです。でも、お互いに名前さえも知らない状況でした。忘れているというよりも、もともときちんと覚えていないような感じでした。しかも、自分はこれから何を研究するのかはっきりしていない状況でした。火曜日1限に開講されている、もうひとつの「社会学基礎ゼミナール」も同じような状況でした。ということで、グループワークを軸に、少しずつ自分自身の問題意識をクリアにしていくことを目指しました。そのようなワークのなかで、3回生になったとき、どの教員の「社会学演習」に所属して、どのようなテーマで指導を受け自分自身の研究を深めていくのかに、自覚的であってほしかったのです。

▪️1回目は自己紹介。2回目はうまく言語化できないけれど気になるキーワードを複数あげてもらいました。グループワークでは、うまく言語化できないモヤモヤをグループのなかで語ってもらいました。だいたい4名か5名のグループです。もちろん、グループワークを始めるときは、お互いの名前を言う極々簡単な自己紹介から始めてもらいました。3回目は、ひとつのキーワードに関して、自分の問題意識を400字程度の文章にしてもらいました。2回目のキーワード、3回目の短い文章、いずれもクラウド型教育サービスのmanabaのレポート機能を使っています。レポートとして提出してもらいます。ただし、全員がお互いに閲覧できるように最初から設定してあります。

▪️前述したように、3回目では、グループワークのなかで400字をもとに語ってもらいました。そして同時に、コメントや質問をしてもらいました。過去の投稿でも書きましたが、学生の皆さんは、このような経験をしたことがないので(学生同士で研究に関して語りあったことがないので)、新鮮な経験になっているようでした。今日は4回目です。自分の問題関心に関連する論文や書籍を選んで、その内容をグループワークで説明してもらいました。コメントや質問もしてもらいましたが、コメントに関しては、クラウド型教育サービスのmanabaの掲示板を使って短いコメント(なおかつポジティブな)を書き込んでもらいました。そうすると、同じような問題関心をもっている人の存在もわかってきました。そろそろ、お互いの名前を覚えてくれたかな…という感じです。

▪️次は5回目です。少しずつ、ハードルの高さをあげていきます。グループワークとmanbaの活用がうまく噛み合っているように思っています。ちょっと教師の自己満足なのかもしれませんが…(^^;;。最後につけ加えることになりますが、写真では学生の皆さん、下を向いて自分のスマホを見ているわけですが、これはmanabaに投稿されたものを読んでいるのです。学生の皆さんには、manabaに投稿した文章をそのまま読み上げるのではなくて、その文章をもとして、自分の言葉で話してくださいと伝えています。まあ、まだ不十分ですけど。それから、聴く側の学生さんたちにも、スマホばかり見ていないで、笑顔で相手の目を見て頷きながら話を聞いてくださいねと、伝えてあります。

【追記】▪️大切なことを書き忘れていました。1コマの演習の中で、グループを2回か3回、シャッフルします。グループ替えします。これも大切なことです。