夜の浜大津界隈

▪️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行こうとしたら、どういうわけか臨時休業でした。残念。仕方がないので、浜大津界隈まで歩きました。いつもの居酒屋「利やん」の亡くなったマスターの弟さんが経営している別の居酒屋「ろざん」へ。「ろざん」は数年ぶりの訪問でしたが、弟さんの方のマスターはすぐに私とわかってくれました。こういうのは、嬉しいですね。この「ろざん」が開店する前、亡くなったお兄さんの厳しい指導の中で料理修行をされていた時のことを思い出しました。ということで、「ろざん」のメニューは、基本「利やん」のメニューにマスターの工夫が加えられたものになります。ですから、メニューの中心には「おでん」があります。

▪️ということで、「ろざん」から帰宅するとき、JR大津駅に戻らず、京阪びわ湖浜大津駅に向かいました。というわけで、こんな京阪びわ湖浜大津駅の夜景を撮ってみました。ラッピング電車は、「京都橘大学」です。この写真を鉄道ファンの皆さんが集うSNSのグループにアップしたところ、四国の、香川県高松市でも同じような京都橘大学のラッピング電車が走っているそうです。「ことでん」の琴平線のようです。

カブの間引き菜

▪️昨日、仰木地域共生協議会の「愛土農園」での農作業、タマネギとニンニクの追肥の作業でした。作業終了後、私たちは帰宅したのですが、協議会の会長さんと事務局長さんが、さらにカブの間引きをされました。けっこうな量の間引き菜がとれたようで、農園の入り口に新聞紙をひろげてそこに置いてくださいました。LINEグループで「欲しい人は取りに来て」ということで、お互いに連絡をとりながら間引き菜をいただきに行きました。この間引き菜、非常に美味しいのです。我が家では、たぶん味噌汁にしたり、サラダにしたりしていただきます。もちろん、葉っぱもですよ。葉っぱはお浸しにしても美味しいですね。このカブの間引き菜を自宅にもってかえったあと、大学に出勤しました。年度末の様々な用事が順番にやってきます。

▪️明日は、解散する市民団体「大津の町家を考える会」の最後の総会と懇親会。日曜日は、仰木地域共生協議会と仰木の農業団体とのミーティング。月曜日は学生さんとの面談。火曜日は仰木地域共生協議会の事務局定例ミーティングへの参加、水曜日は歯のクリニック、木曜日は平和堂財団夏原グラントの選考会議、金曜日は淡海環境保全財団の「ヨシみらいフォーラム」、そのあと晩は龍谷大学の滋賀県人会。土曜日は、大津のナカマチ商店街での社会共生実習。日曜日は、仰木地域共生協議会のイベント、月曜日は定期的な眼科での検査、そして火曜日はいよいよ大腸の内視鏡検査です。この隙間に研究室に行けたらいいのですが。月曜日以外は、大学に行くのには中途半端な時間帯にいろんな用事が入っています。困りました。いろいろ対策を考えないと。

450,000アクセス感謝

▪️2月19日の夜遅く、アクセスカウンターが「450,000」を超えたようです。皆様、ありがとうございます。「440,000」を超えたのは今年の1月1日ですから、アクセスカウンターが10,000増えるのに、50日かかりました。1日あたり、だいたいですが200人程の皆さんにご覧いただいていることになります。本当に、ありがとうございます。今回は、いつもよりもたくさんの方達にご覧いただけました。理由はよくわかりませんが、突然、通常とは違うアカウント数になることがありました。今回は、特別ですね。

▪️アクセス数が10,000増えるたびに毎度毎度書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。ライフログ。また、facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。役に立つ情報はほとんどありません。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。これまたいつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください。

▪️今回、45万人のアクセスをいただきました。この規模の人口をもつ自治体ってどこなんだろうと調べてみると、兵庫県の尼崎市でした。そう考えると感慨深いものがあります。さて、定年退職まで残り1年になりました。ひょっとすると50万の大台に届くかもしれません。

「仰木地域共生協議会」(農村RMO)の「愛土農園」での農作業

▪️今日の午前中は、月1回の糖尿病の検査でクリニックへ。今月もHbA1cの数値は5.5。数値からは、いつもの通り血糖値をきちんとコントロールできていることがわかり、安心しました。個人的には、5.3ぐらいがいいのですが…。

▪️午後からは、農水省から「農村RMO」の交付金をいただいている仰木地域共生協議会*の「愛土農園」での農作業でした。今日の作業は、タマネギとニンニクに追肥をすることです。タマネギだけでも1,000の苗が植えてあるので、1時間45分ほどかかりました。青いプラスチックの桶に入っているのが、醗酵鶏糞です。この肥料を追肥することで、野菜の味がぐんとよくなるようです。今日の作業は私も含めて4人のサポーターのみなさんで取り組みました。あっ、もう1人、1時間ほど作業に参加してくれた方がおられました。京都大学大学院農学研究科の大学院生さんも来ていました。全員、隣接する新興住宅地の方達です(大学院生も含めて)。農村と新興住宅地の住民が交流しながら、耕作放棄地を再生した畑で有機農業に取り組む活動に参加する人が増えていって欲しいと思っています。

▪️さて、今日私は、タマネギの畝の方で、もう1人の方と2人で作業に取り組みました。しゃがんでの作業なので、前期高齢者ということもあり足腰に疲れが出てきましたが、最後までやり遂げることができました。私は行ったことがありませんが、メイドカフェの店員さんが「おいしくな〜れ」と言うらしいですね。今日の作業では言葉こそ出さないものの、同じように願いを込めて作業に取り組みましたww。作業後、指導してくださっている農家さんが、収穫したニンニクを黒ニンニクに加工して健康食品として食べているという話を聞かせてくださいました。黒ニンニク専用の炊飯器のような機械があるんですね。検討してみたいと思います。

▪️2段目の写真ですが、私たちが作業に取り組んでいる農園です。小字名は、「合土」(あいど)というのですが、その「合」を「愛」に替えて「愛土農園」という名前をつけたのだ聞いています。そのうちに、看板もできると思います。手前は耕作放棄地だったところを畑にしてあります。奥の方、一段高いところ、草が生えている土地(元々は水田)も、畑として再生する予定です。まだまだ小さな活動しかできていませんが、参加者が増えて少しずつ広がっていくことを願っています。

*理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」は、この「仰木地域共生協議会」に参加しています。私も、協議会の理事を務めさせていただいています。ただ、私がこの協議会の活動で頑張っているのは、事務局的な役割ではなくて、実際に農園で地域の皆さんと交流しながら農作業に取り組むことなんです。そして、新興住宅地の住民の立場から、農作業に参加している現場から、協議会の運営に何らかの提案したり、何らかの支援をさせていただければと思っています。

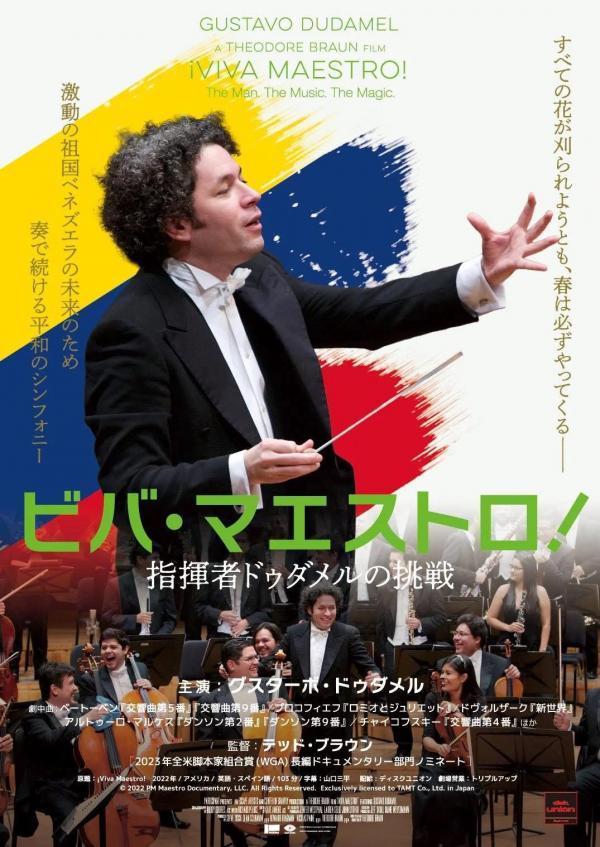

映画「ビバ・マエストロ!」

▪️お世話になっている友人の雨森鼎さんから教えていただいたドュメンタリー映画「ビバ・マエストロ! 指揮者ドゥダメルの挑戦」を鑑賞してきました。映画館は京都の烏丸御池にある「アップリンク京都」です。映画の概要ですが、こちらの通りです。

▪️ドゥダメルさんはまだ45歳ですが、世界的な指揮者として高い評価を獲得しています。そのあたりまでは知っていましたが、彼が母国ベネズエラの政治的対立の狭間で苦悩していたことなど、まったくわかっていませんでした。1981年生まれのドゥダメルさんは、ベネズエラの「エル・システマ」と呼ばれる、子供たちに無料でクラシック音楽を教える社会運動の中で音楽家に成長しました。そのベネズエラ、かつては親米政権だったのですが、 1998年に当選したチャベス大統領は反米・左派社会主義の立場で、石油産業の国有化、資産の強制収用、貧困層向けの社会政策を進めました。このチャベス大統領が急死すると2013年に反米・権威主義的社会主義のマドゥロ大統領が誕生します。

▪️このあたりから、ベネズエラの社会・経済状況はどんどん悪化していきます。石油価格の急落と経済政策の失敗によって猛烈なインフレが起こり経済は破綻してしまいます。反政府のデモが起こるわけですが、そのようなデモに対して政府は猛烈な鎮圧を行い、国内は混乱することになります。ちなみに、今年の正月に、アメリカ軍によって連れ去られたのが、このマドゥロ大統領(夫妻)です。

▪️ドゥダメルさんが育った「エル・システマ」が始まるのは1975年ですから、新米・反米に関わらず、ずっと国から強力な財政的支援を受けてきたわけです。そのあたり、政治と音楽の微妙な関係が垣間見えます。マドゥロ大統領と対立する反政府団体や人権団体からは、マドゥロ独裁政権のプロパガンダに加担していると厳しく批判を受けました。そのあたりのことについては、以下をお読みください。

ベネズエラ独裁政権のプロパガンダ「エル・システマ」に協力してきたクラシック音楽界

100万人の子どもを育てた音楽教育の国で、なぜ軍事介入が起きたのか?「簡単に語らないで」音楽家の想い

▪️ずっとドゥダメルさんは政治的発言を控えていたのですが、2017年に「エル・システマ」の若者がデモに参加した際に死亡してしまったことを契機に、ドゥダメルさんはマドゥロ大統領を批判するのです。そのため、マドゥロ大統領からは報復を受けることになります。ドゥダメルさんが指揮をするはずだったベネズエラの国立オーケストラのツアーが中止になりました。

▪️ドゥダメルさんは、「エル・システマ」の音楽活動で貧困層のベネズエラの子どもたちを救いたいと強く願っています。そして、ご自身は音楽家であって政治家ではありませんから、音楽が持つ可能性や価値を強く信じているわけです。だから、なんとか「エル・システマ」をマドゥロ政権の報復からも、マドゥロ政権に反対する団体からの批判からも切り離そうとされました。距離感の取り方に苦労されてきたのだと思います。映画のタイトルにある「挑戦」と言うのは、そういうことも含めてなのだと思います。

▪️そのような政治的な背景が見え隠れしながら、ドゥダメルさんが指揮をする練習風景、リハーサル風景が映画の中でたくさん登場しました。また、彼の子どもたちや若い音楽家たちとの交流風景も素敵でした。人柄もよく伝わってきました。映画の中ではさまざまな作品が演奏されました。印象深かったのは、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」の第1楽章の冒頭部分です。そして同じくベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の第4楽章です。ベネズエラのオーケストラがドゥダメルさんの指揮のもとドイツで演奏するのですが、とても感動的でした。

▪️また、チャイコフスキーの交響曲第4番、ワーグナーの歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲、そうそうベネズエラの子どもたちともドボルザークの交響曲第9番「新世界」の第4楽章を演奏されていました。プロコフィエフの『ロミオとジュリエット』も演奏されていました。それから初めて聴きましたが、メキシコの現代作曲家であるアルトゥーロ・マルケスさんの『ダンソン第2番』『ダンソン第9番』も演奏されていました。作曲家ご本人も映画に登場されていました。あまり映画を鑑賞することはないのですが、雨森さんに教えていただき、すぐにチケットを予約しました。映画館に行けて本当に良かったと思っています。ちなみに、チケット代金はシニア割引でした。はい、嬉しかったです。

「令和7年度 総合・探求の日」

▪️今日は、龍谷大学付属平安高等学校・中学校で「令和7年度 総合・探求の日」が開催されました。中学校の「総合的な学習の時間」、高校の「探究学習」での成果を、全ての生徒さんたちがポスターで発表されました。非常に幅広い様々なテーマでの学びの成果が発表されていました。ひとつひとつ、楽しみながら拝見しました。また、生徒さんたちから説明をしていただきました。

▪️私が今日一番印象に残ったのは、「現代社会で昭和特撮を浸透させるには」という発表でした。全体の中でも異色ですね。発表したOさんは、「昭和特撮は、戦後日本の社会問題を反映しつつ、アナログ技術を極限まで追求した職人文化の結晶であり、重要な文化である」とまず強調されます。確かに、1954年のゴジラには核の恐怖が、1971のヘドラには公害問題が存在していますものね。その上で、「高校生が昭和特撮に興味を持たない理由を、心理学・メディア論・文化史の観点から分析し、興味を向上させる具体的な方法を提示すること」を目的に、発表されました。

▪️発表の中では、独自に開発した小さな特撮用のキットも紹介されていました。そしてご自身の探究の成果をまとめた「完全解説版」という手作りの冊子もいただきました。消えていこうとしている「昭和特撮」の魅力を若い世代になんとしても伝えていきたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。私は「昭和特撮」にワクワクしながら育った老人ですが、Oさんの発表にものすごい熱量を感じました。いいですね。借り物でない、自分自身の問題意識なんだと思います。もっと、いろいろ話をしてみたかったです。

▪️今日は、高校で「探究学習」を指導されている先生ともかなりお話をすることができました。こちらの先生は、社会学部の「社会共生実習」の報告会にも、生徒さんたちを引率してお越しくださいました。「探究学習」と「社会共生実習」で相互乗り入れできたらいいですね〜、大学生の実習に高校生も短期間だけ参加・参画してもらえたらいいですね〜という話をさせていただきました。退職まで残り1年なので、自分であれこれとやってしまうわけにはいかないのですが、高大連携室の職員さんには「種」を残して欲しいと言われたので、そのうちに意見交換をしておこうと思います。

▪️「令和7年度 総合・探求の日」が終了した後は、平安高校・中学に隣接する大宮キャンパスへ。大宮キャンパスの独特の雰囲気を味わってから帰宅しました。予定では、深草の研究室に寄る予定でしたが、生徒さんたちの熱量に圧倒されたためでしょうか、今日はそのまま帰宅することにしました。

庭の小鳥

▪️午前中は地域の防災訓練でした。午後からは、あるシンポジウムに参加したかったのですが、申し込んだのが締切日を過ぎていたせいでしょうね。お返事もいただけなかったので、参加を諦めました。そのかわり、なかなか世話ができていない庭を見守り、これからの世話の段取りについて考えました。

▪️午前中は地域の防災訓練でした。午後からは、あるシンポジウムに参加したかったのですが、申し込んだのが締切日を過ぎていたせいでしょうね。お返事もいただけなかったので、参加を諦めました。そのかわり、なかなか世話ができていない庭を見守り、これからの世話の段取りについて考えました。

▪️先日の降雪で、雪に埋もれて折れてしまったスイセンを切り花にしました。玄関とリビングで楽しんでいます。好き嫌いはあるかとは思いますが、そばによるとスイセンの独特の香りがします。私はその香りも楽しんでいます。冬の間は庭は寂しくなりますが、そのかわりにといってはなんですが、小鳥たちが庭にやってきてくれます。もちろん、餌になる柑橘類を置いておくのです。でも、柑橘類を置くとヒヨドリがやってきて独占してしまうので、今回の場合は硬くなったハッサクですが、半分に切って、ヒヨドリが入ってこれない手製のカゴのなかに半分を置きました。もう半分は、木の枝に針金でぶら下げました。針金にぶら下げると、大きなヒヨドリは止まれません。でも、小さなメジロは針金や柑橘類に留まって実を啄むのです。貪欲なヒヨドリには意地悪をしていますが、こうやっておくとメジロがやってきてくれます。そうです依怙贔屓です。すみません。

▪️庭のシマトネリコの樹には、巣箱をかけています。かつて、シジュウカラのツガイが、うちの巣箱に「入居」しかけてくれたことがあります。ツガイは、いろいろ準備をしていました。巣箱の入り口の穴を少し大きくしたりして。でも、結局、「成約」には至りませんでした。残念。今年も、シジュウカラのツガイが様子を見に来ているようですが、巣箱の高さがそれほど高くなく、人の気配を気にして、結局、「入居」してくれないのではないかと推測しています。

地域の防災訓練

▪️今日、暮らしている地域の自治会で防災訓練がありました。自治会の中の、自主防災会が主催しているものです。訓練の内容は、以下の通りです。

①避難行動訓練(自宅を出て近くの公園に集まる)

②安否確認訓練(ブロック長による会員宅の安全確認カード確認と集合場所の公園での点呼確認)

③消防署の隊員による指導・協力のもとでの訓練

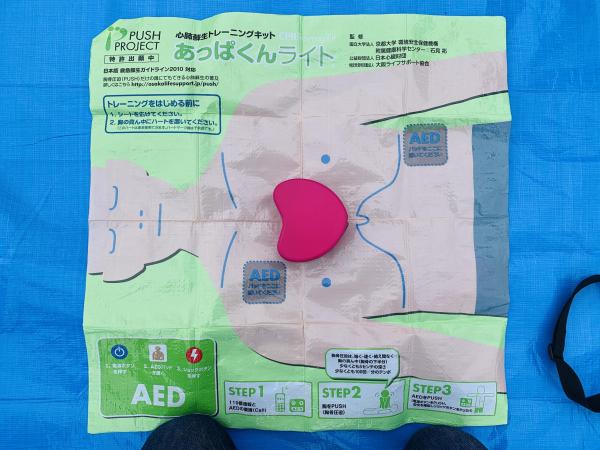

▪️この訓練、毎年開催されています。そして、できるかぎり毎年参加しています。AEDの使い方、胸骨圧迫、心肺蘇生法等は、すぐに「どうやるんだっけ?」と自信がなくなるので、機会があるごとに訓練に参加しています。目の前に心臓が止まっている人がいることに気がつきながらも、どうしていいかわからないままオロオロするのって最悪ですからね。こういう訓練は職場でも何かあった時に役立ちますし。以上に加えて、救護・搬送する方法なども実際にやってみました。実際に身体を使ってやってみました。少し、腰にきてしまいました。若い時のようにはいきませんね。

▪️写真は胸骨圧迫の訓練の時のものです。真ん中のハートを両手を重ねて手の付け根のあたりで体重をかけて押します。「アンパンマンのマーチ」ぐらいのテンポが良いのだそうです。ちなみに、ハートを押すと「キュッ!!」という音がします。多くの皆さんと一緒に訓練すると、「キュッ、キュッ、キュッ」と可愛らしい音がいっぱいすることになります。可愛らしいです。もっとも、1分も続けるとへたってきますけどね。だから、実際の場合は、代わりの交代してもらえる人も必要になります。しかも、胸骨圧迫を30回したら2回の人工呼吸なんだそうです。これがきちんとできるようになるためには、もう少し「実際的な訓練」が必要になるのかなと思っています。

▪️訓練そのものの話ではないのですが、訓練の合間に、ご近所さんといろいろお話をすることにもなりました。普段、そういう機会はあまりありません。今日は、偶然ですけど、近くのお宅の方とお話をして、ご夫婦で音楽を楽しんでおられることを知りました。京都の市民オーケストラでフルートを吹いておられるのだそうです。本当に、すぐお近くの方なんですが、今まで存じ上げませんでした。

▪️防災訓練の最後には、「仰木地域共生協議会」の取り組みに関してアピールさせていただきました。3月1日のイベントへのご参加を地域の皆さんに呼びかけました。このような機会を設けてくださった自主防災会の皆さんには感謝申し上げたいと思います。この自主防災会のお世話をされている方、偶然ですが、大学の後輩の従兄弟にあたる方です。

2026年の琵琶湖の全層循環

▪️滋賀県が、「琵琶湖北湖において全層循環の完了を確認」と発表しました。今年も、琵琶湖の深呼吸があってほっとしました。上の動画は、滋賀地元のTV局BBCのニュースです。

▪️以下のグラフは、県が発表したものです。琵琶湖の「全層循環」とは、冬になって琵琶湖の表層の水が冷やされ、比重が重くなり湖底に向かって沈み込み、湖底の酸素不足を解消する現象のことです。一般には「琵琶湖の深呼吸」と呼ばれています。毎年1~2月にかけて発生し、北湖の深い水深約90mのあたりで確認されます。この「全層循環」は、琵琶湖の生態系を維持するためにとても重要な役割を担っているのです。ただし、2019年と2020年、2年連続にわたって「全層循環」が確認されませんでした。現在は、毎年、「全層循環」が発生していますが、もし、地球温暖化の影響で、数年に一度しか「全層循環」が発生しないようになると、現在の琵琶湖の生態系は維持できなくなる可能性があります。

大学時代のサークルの同窓会

▪️昨日は、大学時代に所属していたサークル、関西学院大学交響楽団の同窓会でした。私たちの学年の学生指揮者である守谷祐一くんを囲んで、同級生と下級生の皆さんが、お集まりくださいました。守谷くんは、長らく海外で働いてきて、数年前に帰国されました。今は東京で働いておられます。たまたま関西に出張ということで、今回はこのような集いを企画できました。

▪️私たちが4回生の時の、3回生、2回生、1回生の皆さんがお集まりくださいました。皆さん、完全に還暦越えです。私などは、古希が目前に迫っています。今日は、学生指揮者だった守谷祐一くんを慕って、多くの皆さんがお集まりくださいました。ありがとうございました。ちなみに今日の集まりでは、40年ぶりに会ったという方達もおられました。素敵なことですね。このような同窓会を開いて良かったと思います。守谷くんが学生指揮をしていた時の、定期演奏会の演奏の音源を持っておられた後輩がデジタル化してくださったものを、皆さんと一緒に懐かしく聴くこともできました。また、このような同窓会を開催できればと思います。

▪️ひとつ下の学年でクラリネットを演奏していた方は、今、市民オーケストラの団長をされています。学生時代からずっとクラリネットも演奏しています。ずっと働きなが音楽を続けてこられたのです。この日集まった中にも、ずっと音楽を続けている方たちがおられます。すごいなと思います。また、素晴らしいなとも思います。また、ご自身の仕事や家庭の状況から楽器の演奏を中断されていたけれど、今は楽器の演奏を再開された方たちもおられます。羨ましいですね。団長をされている方からは、市民オーケストラの運営の難しさをいろいろ教えていただきました。練習場所の確保であるとか、財政的な課題についてですね。今は、もう退職されているので、楽器の演奏とともにオーケストラの運営にも非常に情熱を注いでおられることがよく伝わってきました。

▪️私は学生オーケストラの時代はヴァイオリンを弾いていました。そして、卒業後も、後輩たちの定期演奏会にエキストラとして弾かせてもらうことがありました。調べてみると、第61回定期演奏会(1983年)、第63回定期演奏会(1984年)、第66回定期演奏会(1985年)、第68回定期演奏会(1986年)でした。ちなみに第63回はヴァイオリンではなくヴィオラを演奏しました。その時のヴィオラは、学生指揮者だった前述の守谷くんの楽器でした。彼の楽器を借りてエキストラとして演奏したのです。後輩たちの定期演奏会以外にも、新しくできた市民オーケストラ、かぶとやま交響楽団でも、第1回(1989年)と第2回(1990年)の定期演奏会で弾きました。

▪️でも、それ以降は、音楽をやめてしまいました。時間的にも精神的にも余裕がなくなってしまったからです。当時は、いわゆるオーバードクターで、結婚もして子どもも生まれていましたが、仕事はといえば大学の非常勤講師はしていても、まだきちんとフルタイムで就職することができていませんでした。「音楽を楽しんでいる場合じゃない。仕事や研究に集中しないと」と思って楽器の演奏をやめてしまったのです。ということで、たまに誘われてちょっとだけ余興程度にヴァイオリンを弾くことはありましたが、基本的には36年間楽器を絶ってきたわけです。

▪️しかし、大学の教員生活もあと1年になりました。定年退職後は、もう一度、きちんとヴァイオリンのレッスンを受けて、オーケストラやアンサンブルが楽しめるようになりたいなと、昨日の同窓会では強く思いました。