オンラインで教授会

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■まずは情報関係の事務職員の方達にご指導を受けました。学外(自宅)でもなんとかオンライン授業にも対応できるようになりつつある…という感じになってきました。その後、勤務している社会学部では初めてのオンライン会議が会議されました。学科会議と学部教授会です。特に違和感もなく、なんとかなりそうな感じでした。教授会は司会をする学部長のカメラとマイクがオンになり、他の人たちは、発言の時だけカメラとマイクをオンにする…そのような感じで進みました。使ったツールは「Microsoft Teams」です。少しずつ慣れてきたかな。

■今日の教授会では、オンライン授業化に向けて大学の具体的な方針とスケジュールが提示され、少し安心しました。これから特訓を受けながら、オンライン授業の準備をしてまいります。加えて、教員だけでなく、学生の皆さんには、オンライン授業を受講できるように、条件のサポートとわかりやすい情報提供が必要になります。オンライン授業に向けて、教員と学生の双方がきちんと勉強していく必要があります。今日の教授会では、学生の皆さんがオンライン授業を受けられるように、丁寧な情報提供を学部執行部にお願いをしておきました。オンライン授業が全面的に開始するのは、5月11日からです。

オンライン授業の修行

■龍谷大学、前期は全てオンライン授業になりました。あわてています。

■今日も、モバイルとスマホで、大学が契約している会議用のツール「Microsoft Teams」をインストールしてなんとか使えるようになりました。情報メディアセンターの職員さんに、ご指導いただきました。若い方達にはわからないでしょうが、年寄りは、ちょっとした道の凸凹に足をとられて転けてしまいます。それと同じで、つまらない事で躓き、なかなか前に進めませんでした。そういえば、亡くなった母親は、FAXも送ることができませんでした。機械の類を嫌がり、避けていました。今の私も、若い方達からすれば、そのような母親の状況に近いのかなあと思いました。しかし、職員さんたちはさすがですね。ご指導いただき、やはり「餅は餅屋だな〜」と関心しました。昨日の晩、長い時間をかけて苦労していたことが、アホらしくなるほどです。

■それが終わったら、長らく使っていなかった学内のメール、「 Gmail【SSO】」を使えるようにして、この「 Gmail【SSO】」から今度は「Google Hangouts Meet」に辿りつきました。これを使ってゼミや講義を行うのです。使い方にはついては、「Microsoft Teams」の「社会学部オンライン化タスクフォース」内にあるPDFファイル「Google Hangouts Meetを利用したオンライン授業について」を読んで俄か勉強しました。

■今晩は、ゼミの4回生と練習をするつもりです。「LINE」でゼミ生たちにその旨連絡をして、龍谷大学のLMS(ラーニング・マネジメント・システム)「manaba course」>「ゼミのコース」>スレッドに「Google Hangouts Meet」の使い方をアップしました。はたして、どれだけの方がゼミ生が参加してくれるかな。「Microsoft Teams」、「 Gmail【SSO】」、「Google Hangouts Meet」、「manaba course」…もうついていくのに必死です。通常であれば、心理的な抵抗感が相当強いわけですが、今回はそのようなわけにいきません。明日の教授会も「Microsoft Teams」を使って実施する予定のようです。昼間と夕方に練習がありました。私は、夕方の練習に参加しましたが、全員が画像を写して(自分の顔を写して)発言することは、ちょっと難しいようです。まあ、当たり前か…。

■ところで、Twitterで慶應大学の環境情報学部のメッセージが話題になっているそうです。こんなメッセージ。同じ苗字ですが、もちろん親戚ではありません。私も脇田先生のメッセージを読んで、実際にSFCの先生に教わりたいよと思いました。まあ、そういうわけにはいかないので、周りの方達に助けていただきながら、俄か勉強を続けます。

新入生・在学生のみなさんへのメッセージ

環境情報学部長 脇田 玲

家にいろ。

自分と大切な人の命を守れ。

SFCの教員はオンラインで最高の授業をする。

以上。

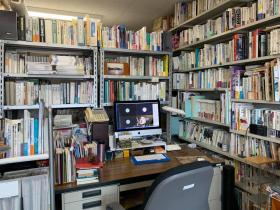

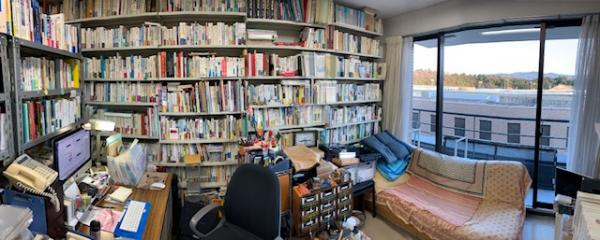

■写真は、研究室の窓から見える湖南アルプスです。研究室内が、数名であればお客様を迎えられるほどの感じになりました。相変わらず、ごちゃごちゃしていますけど。

社会学部オンライン化タスクワーク

◼︎今日は、大学に出勤しました。キャンパスでは、履修相談を受けにきたマスクをした新入生たちが、2mほど距離を置いて並んでいました。もちろん、私もマスクです。さて、昨日、社会学部の中に「社会学部オンライン化タスクワーク」というグループが立ち上がりました。そこに参加するためには、大学が契約している「Microsoft Office365 Teams」というサービスを利用しなければならなりません。ということで、右も左もわからないまま、とりあえず「慣れる」ためにいろいろいじってみました。とりあえず、投稿や連絡、チャット、テレビ電話等ができるようになりました。

◼︎今日は、大学に出勤しました。キャンパスでは、履修相談を受けにきたマスクをした新入生たちが、2mほど距離を置いて並んでいました。もちろん、私もマスクです。さて、昨日、社会学部の中に「社会学部オンライン化タスクワーク」というグループが立ち上がりました。そこに参加するためには、大学が契約している「Microsoft Office365 Teams」というサービスを利用しなければならなりません。ということで、右も左もわからないまま、とりあえず「慣れる」ためにいろいろいじってみました。とりあえず、投稿や連絡、チャット、テレビ電話等ができるようになりました。

■テレビ電話以外は、「LINEのようだけど、ああ、昔やっていた掲示板みたいだよ」というのが最初の印象でした。まあ、なんとか慣れたかな。情報弱者のジジイにならないように、必死のパッチでついていかねば…なのです。「Microsoft Office365 Teams」で最初にやったことは、社会学部のことではありませんでした。Teamsを使い始めると、すぐに課外活動の事で副部長のお一人から連絡が入りました。副部長さんとテレビ電話もやってみました。私は、研究室でMacとSafariを使っているので、アプリをダウンロードするとやっとテレビ電話が使えるようになりました。イヤフォンとマイクがセットになった「ヘッドセット」はありませんが、まあ、なんとか普通に使えました。あと、ゼミをするのに「Google Hangout Meet」を使えるようにならないといけないし、「PowerPointでスライドショーで録音・録画する方法」も勉強しなくてはいけないし…。新しいゼミの皆さんとのコンパは、「Google Hangout Meet」を使ったオンライン飲みになるかもしれません。

■「しかし、うまくいくのだろうか」…と心細いところに、緊急事態宣言発令です。近畿だと、大阪と兵庫です。多くの学生が、大阪府や兵庫県から龍谷大学に通学しています。特に、大阪。さあて、どうなるか。まあ、対応するしかありませんが。まだ、大学の方針が発表されません。じっと待っています。

私が困っているのは、フィルードワークや屋外での学習が伴う実習系の授業、これらの授業は果たして実施することができるのかどうか…ということです。

■キャンパスは静まり返っていますが、周りの里山は春真っ盛りです。新学期ということで、研究室に来る学生の皆さん気持ちよく迎えられるようにと、荒んだ気持ちがそのまま現れたような乱雑な研究室を少しだけですが整理しました。とはいえ、学生の皆さんがやって来られるのはいつになるでしょうね〜。緊急事態宣言が発令されるわけですから。

【追記】■本日の夕刻、龍谷大学から、前期はすべてオンライン授業になるとの発表がありましたた。こういうことは、誰も経験したことがありません。学内外の多くの知恵を集めて、みんなで踏ん張っていくしかありません。

「教室での授業開始を、4月21日(火)からとご案内していましたが、現在の状況に鑑み、今学期においては、教室での授業を実施することは難しいと考え、全ての授業をオンライン授業として実施することとしました。

4月7日(火)から、順次、manabaを通じて課題提示等をおこなっていくこととしています。さらに、様々な形式によるオンライン授業を準備し、5月11日(月)からは全学的に実施していきます。」

■前期はすべてオンライン授業になるということは、「学生が大学に来てはいけない、来させないようにする」ということでしょう。学外で取り組む社会調査実習、社会共生実習等は、どうなるのか。これは大きな問題です。また、課外活動もできなくなります。これも、学業とともに課外活動に熱心に取り組んでこられた皆さんにとってはショックだと思います。

伏龍祠

■今日も基本は自宅にこもっていました。夕飯の買い物をしにいくためだけに、外に出ました。うちは毎日、生鮮食料品の買い物に行くのですが、このような習慣も、今のうちかもしれません。感染の拡大が広まってくると、毎日というわけにも行かなくなるのかな…。

■買い物には車で出かけますが、ついでに近くをドライブしてみることにしました。満開の桜を求めて、大津市の仰木、伊香立、和邇と棚田が広がる山沿いの地域を走っていたところ、偶然、水田の中に小さな祠を見つけました。丁寧にお祀りされていようです。近寄ってみると、びっくりしました。ここが「伏龍祠(ふくりゅうし)」だったからです。私は今から20年前まで、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していました。この博物館には3つの展示室があり、そのひとつめの「A展示室」に、この「伏龍祠」のことが解説されていました。私も専門分野は全く違いますが、この「伏龍祠」に関心を持っていたのです。詳しくは、こちらのリンク先を見ていただきたいと思います。土の中から龍の骨が出てきたと、当時(江戸時代)の方たちは思ったわけですが、実は、これは約50万年前のトウヨウゾウの下顎骨だったのです。

■この「伏龍祠」のことを頭の中に記憶はしていました。しかし、ずっと思い返すことはなかったのです。繰り返しになりますが、たまたま今日、車で横を通って、この祠はなんだろうと近づいたら、なんと「伏龍祠」だったというわけです。驚きました。

春の湖(うみ)、春の里

■外出を自粛していますが、近くに車で買い物には行きます。そのついでに、市民団体「水草は宝の山」と特定非営利活動法人「琵琶故知新」で一緒に活動している仲間、民宿きよみ荘の経営者である山田英二さんを訪問してきました。訪問した時は、ちょうど作業をされている最中でした。民宿を経営されていますが、新型コロナウイルスで予約にキャンセルが出ているとのお話でした。厳しい現実ですね。世の中は新型コロナウイルスの感染拡大で大変な状況ですが、山田さんが掃除をされている真野浜は、穏やかな春の湖(うみ)でした。丸い板に描かれた蝶々、これは山田さんが製作されたオブジェのようです。山田さんが作業をされいる側には、廃材を使ったプランターが置かれていました。このプランターにはアイリスが植えられていました。そのうちに、真野浜に飾られる予定です。

■山田さんは、経営されている民宿の前に広がる真野浜を大変大切にされています。時に大量に流れ着く水草等も、濡れたまま腐敗して不快な悪臭が発生する前に、丁寧に岸に熊手で引き揚げて砂浜で乾燥させて、回収のうえ処理されています。そのようなコツコツと努力をされてきたわけですが、山田さんご自身は、「楽しいからやっているんです」とおっしゃいます。山田さんがこうやって浜の掃除をされていると、不思議なことに、たくさんの方たちが散歩にやってくるようになりました。写真をご覧いただけばご理解いただけると思いますが、大変気持ちの良い浜です。しかし、そのような浜も、流れ着いた大量の水草から悪臭が漂ってくるような浜であれば、誰も近づきません。山田さんによれば、最近は、ゴミ袋を持って浜に漂着したゴミを回収しながら散歩をする方達がいらっしゃるようです。素敵ですね〜。

■一般に、人の手が加わらなくなった自然環境、人の意識から遠のいてしまった自然環境は、劣化していくリスクが高まりますが、この真野浜の場合は逆ですね。山田さんが丁寧にお世話をされ、多くの人が「自分たちの浜」として意識するようになってきたのです。市民団体である「水草は宝の山」の活動は、この山田さんの日々の実践からスタートしてしています。このような例が、琵琶湖の周りのあちこちに生まれてくるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。私たちは、そのために特定非営利活動法人「琵琶故知新」という団体を設立し、「びわぽいんと」という仕組みをこれから立ち上げようとしています。私は、小さな地域の日々の実践を「つなぎ」、そのような多くの方達による実践が身近な環境を保全していることを「しらせ」、多くの皆さんが日々の実践を「ささえる」ことが可能なになるような仕組みだと考えています。

■山田さんとお別れした後は、買い物の続きをして、自宅の比較的近くにある新興住宅地「仰木の里」に行きました。この住宅地には、大きな公園があります。公園の横には川が流れていて(川というよりも、住宅地造成に伴って造成された放水路…のような感じでしょうか)、川と公園や住宅地をとの間の法面にはたくさんの桜が植えられています。その桜がこの季節、とても美しい風景をこの住宅地に生み出してくれます。多くの方たちは、新型コロナウイルスたいつくのためにマスクをして、社会的距離を保ちながら、公園の散策を楽しんでおられました。このような公園は、この住宅地の価値を高めていると私は思うのですが、お住まいの皆さんはどのようにお考えなのでしょうね。

新型コロナウイルス 山中伸弥教授の危機感

■京都大の山中伸弥教授が新型コロナウイルスに関する情報発信サイトを開設されています。ご覧いただくことをお勧めいたします。このサイトの中で、山中先生は、5つの提言をされています。

■様々な専門家の団体が、危機的な状況を訴えています。政府は、「法律に基づく『緊急事態宣言』に至る前のぎりぎり持ちこたえている状況」との認識のようですが、多くの専門家はそれでは遅いといっています。以下は、日本集中治療医学会による「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する理事長声明」です。直接ご確認いただきたいと思いますが、この声明の中では、人工呼吸器の台数があっても、それを扱える医師が不足しているとを訴えておられます。「マンパワーのリソースが大きな問題」との強調されています。

オンライン会議

■午前中、地域連携型教育プログム「大津エンパワねっと」の実習「地域エンパワねっと」に関連して面談を行いました。新型コロナウイルスの感染が拡大していることは、面談はオンラインで行うことになりました。瀬田キャンパス6号館の社会共生実習支援室には私が、私と一緒にこの授業を担当するもう1人の教員は京都の自宅から、学生自身は大津市の自宅から、それぞれzoomを使って面談を行いました。教員2人はパソコンを使っていましたが、学生はスマホを利用していました。おそらく学生自身はWi-Fiを使っていなかったからだと思いますが、少し時間の遅れを感じました。

■夕刻からは、大学の部屋をお借りして再びオンラインで会議を持ちました。吹奏楽部の会議です。電源とWi-Fiがあればどこでも、ちょっと空いているスペースで会議ができるわけです。こちらの会議では、Google Hangouts Meet を使いました。zoomと比較してどちらが使い勝手が良いのかどうか、それを判断するだけの知識も経験もありません。いろいろ人に教えていただきながら、そして自分でも勉強しながら、この手のツールを使えるようになる必要があります。 ちなみに、会議に参加されたのは、学外の専門家(技術者)、吹奏楽部の情報担当している部員の皆さん、会議に参加したのは多分7名かと思います。部員の皆さんは、それぞれ自宅からGoogle Hangouts Meet を利用して参加してくれました。もちろん、大学にいる我々は、会議室の窓を開けて、お互いに距離をとって、マスクをするなどの対策をしています。

■会議は、こんな感じでやっていけそうですが、問題は授業ですね。一応、21日から対面式の授業が再開する予定になっていますが、あくまで予定でしかありません。今よりも感染者が増えていくでしょうから。そのよう状況で果たして対面式の授業が再開できるのか、なかなか難しいですね。でも、学生が学習する権利を守らなくてはいけません。講義保証をしなければなりません。

NHK地域づくりアーカイブス

■「NHK地域づくりアーカイブス」というサイトがあります。facebookを通して、他大学の教員をされている方の投稿から知りました。NHKの過去の番組から「地域の課題解決に役立てていただくため、地域づくりの先進事例を全国から動画で集め」たものです。これはいろいろ使い出があるサイトだと思います。

■テーマは、「農林水産・食ろ、「環境・エネルギー」、「共生経済・観光」、「コミュニティ・商店街」、「教育・子ども・若者」、「医療・介護」、「福祉・生活支援」、「災害復興・防災」です。自分の問題関心にあわせて動画をみることができます。いろいろ地域づくりに関するヒントを得ることができると思います。

水草堆肥の研究

■先週の3月24日のことになります。このブログで報告することを忘れていました。この日、午前中は大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」、午後からは瀬田キャンパスに移動しました。龍谷大学「食と農の総合研究所」で取り組む「水草堆肥プロジェクト」のキックオフミーティングに参加しました。今日参加したのは、リーダーでもある農学部の玉井鉄宗さん、吉村大輔さん、山口道利さん、玉井ゼミの2名の学生さん(今日は参加でなかったけど本当は3名)、滋賀県琵琶湖環境部の西井洋平さん、そして私。私たちの「水草堆肥プロジェクト」は、「琵琶湖の水草の有効利用」について検討する官学民「インパクト志向型研究プロジェクト」です。この「インパクト志向型」という用語は、玉井さんが使われました。通常の科学的な研究では、一般性のある研究成果を生み出すことを目指すわけですが、この研究プロジェクトでは、そのような一般性を志向するわけではなく、「琵琶湖の水草の有効利用」という特定の環境問題の課題に焦点をあて、その課題解決に向けて良い意味でのインパクトを与えることを志向する…ということになります。また、同時に、農学部と社会学部の教員が連携する「学部連携型研究プロジェクト」であり、実験的な「文理融合スタイルの研究」でもあります。

■今日は、1メンバー紹介、2プロジェクトの概要説明(玉井)、3滋賀県の水草等対策事業(西井)、4水草堆肥の農学的評価(玉井)、5「琵琶故知新」について(脇田)、6事務連絡(研究費の執行方法など)について議論。良いスタートになりました。

「阪本屋」さんを取材

■新型コロナウイルス大変なことになっています。関西の学生への感染がニュースになりました。うちの大学の学生や教職員の皆さんへの感染も大変心配です。また、昨日、志村けんさんがコロナでお亡くなりました。そのニュースに多くの皆さんが衝撃を受けました。発症から2週間で…。恐ろしいです。

■新型コロナウイルス大変なことになっています。関西の学生への感染がニュースになりました。うちの大学の学生や教職員の皆さんへの感染も大変心配です。また、昨日、志村けんさんがコロナでお亡くなりました。そのニュースに多くの皆さんが衝撃を受けました。発症から2週間で…。恐ろしいです。

■そのような日だったのですが、昨日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の公式サイトに掲載する記事の取材の予定が入っていました。感染に注意をしながら、大津市の長良にある老舗の鮒寿司屋である「阪本屋」を訪問し、6代目、若旦那(専務)の内田真太郎さんからお話を伺いました。「阪本屋」さんは、明治の最初に現在の長等の地に開業された老舗の鮒寿司店です。初めて、鮒寿司の製造・販売を始めたことで知られています。そのあたり、以前、内田さんからお話を伺わせていただいていたのですが、今日は初めて聞いた大変驚いたことがありました。

■長等の「阪本屋」さんは、膳所城下にあった料理屋「阪本屋」から暖簾分けをして開業されました。その膳所城下にあった本家でもある「阪本屋」(明治年代に廃業されています)は、膳所藩に出入りしてお殿様の料理も作っておられました。ということは、「阪本屋」さんの鮒寿司のルーツ?!は、膳所のお殿様が召し上がっていた鮒寿司なのか…と、驚いたわけです。

■内田さんからは、このようなお店に関わる歴史だけでなく、実にいろんなお話を伺いました。特に、鮒寿司の原料は琵琶湖固有種ニゴロブナであることから、内田さんが琵琶湖の環境のことをどのように考えておられるのか、その辺りについても丁寧にお話を伺うことができました。そのことについては「琵琶故知新」の公式サイトに掲載される記事をお読みいただければと思います。記事が掲載されるのは少し先のことになるかと思いますが、ふと思い出したら、以下の公式サイトをご覧ください。すでにいくつかの記事が掲載されていますが、いろいろ取材先からも厳しいご指導をいただきながら、試行錯誤でやっています。どうか、暖かい目で見守っていただければと思います。

■昨日は自宅用に「阪本屋」さんで、ホンモロコのナレズシ「もろこ寿司」と、「ゴリの飴炊き」を買いました。「もろこ寿司」は初めていただきました。何か得をした気分です。