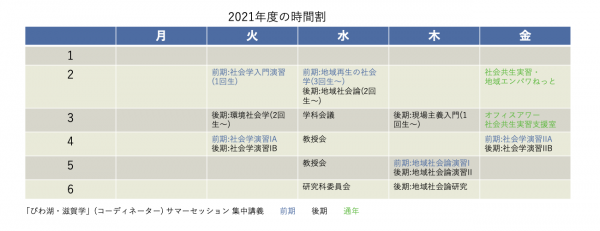

2021年度の時間割とオフィスアワー

■来年度の時間割が決まりました。前期は6コマ、後期は8コマになります。少なすぎるのはもちろん問題ですが、多いのも問題(担当ノルマは5コマですから)。特に、後期の8コマは…。

■オフィスアワーの時間、現在は火曜日の3限ですが、来年度は変更することなりました。2021年度は、金曜日3限です。今年度は、面談についてはオンラインで実施することにしました。学生の皆さんにとっても、zoom等で面談をした方が、便利であることがよくわかりました。オフィスアワーのあり方も、変わってくるのではないでしょうかね。

■ところで、上の時間割で、教務委員をされている同僚の教員の方にいろいろ相談に乗っていただきました。水曜日2限、2回生後期になると「地域社会論」を受講できます。地域づくりや活性化等に関心のある皆さんは、できれば、続けて3回生前期に「地域再生の社会学」も受講していただければと思います。連続して受講することで、より学習効果があるようにと考えています。私のゼミに配属が決まった方は、できるだけこの授業を履修していただきたいと思います。火曜日3限の後期は「環境社会学」です。この授業は、退職された方が担当されていたものですが、私の専攻が環境社会学であることから、今年から担当しています。内容は、「地域社会論」と同時に履修していただくと、こちらもより学習効果があるかと思います。いろいろ工夫というか、苦労しながらシラバスを考えています。

週末に束の間の慰労

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

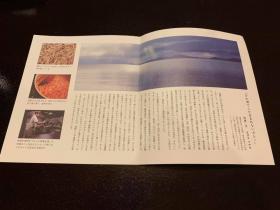

■部屋の窓からは、湖北の山々と、琵琶湖の竹生島が見えます。遠くには、沖島、八幡山、比良山系、そしてずっと遠くには比叡の山々が見えました。ということは、方角的には、我が家の屋根も見えるはずです。まあ、実際に、肉眼ではもちろん、一般向けのスコープ等ではわからないとは思いますが。

阪尾優治くんのこと

■吹奏楽部の部員だったクラリネット奏者の阪尾優治くんが、「航空自衛隊音楽隊」に就職することになりました。よかった。吹奏楽部の部長として大変嬉しいです。阪尾くん、おめでとうございます。自衛隊の音楽隊員の選抜の試験は近年では希望者が非常に多く、倍率がとても高くなっていることを知りました。よく頑張りました。

■もちろん、龍谷大学吹奏楽部の部員は音楽大学の学生ではありませんから、ほとんどの学生は一般の企業に就職します。ではありますが、音楽的に特別に優れた部員の中には、職業音楽家となって活躍している方少数ですがおられます。先輩の阪尾についての現役部員のツイートを、私がリツイートしたところ、うちの吹奏楽部のOGで、フィンランド放送交響楽団のトランペット奏者として活躍されている櫻木厚子さん(2012年度 龍谷奨励賞受賞、2001年 経済学部卒)が、さっそく後輩の頑張りを祝福してでしょうね、「いいね」してくださいました。櫻木さん、ありがとう。

ウチのにいやん(先輩)春から航空自衛隊音楽隊!!!!🎉🎉

また大阪から消えるんですね、でもその前にアンコンでまた同じ舞台で吹けるの幸せです!!

おめでとうございます!!! pic.twitter.com/qri5R2bn7n— 竹内 (@madoka0602_cl) December 8, 2020

■阪尾くんは、在学中、コンサートマスターとして部員をリードしただけでなく、1人のクラリネット奏者としても大変優れた成績を残しました。以下は、大学広報からの引用です。2018年12月28日に開催された日本クラシック音楽コンクールにおいて第3位(1位、2位基準点数達成者なし)、2019年1月14日に開催された第24回KOBE国際音楽コンクールにおいて、最優秀賞(第1位)、兵庫県教育長賞を受賞しました。全国の音楽大学生や芸術大学生が多数出場する中でプレッシャーをはねのけ、見事ダブル最高位受賞を獲得しました。また、2019年3月21日(木)には、北海道・札幌コンサートホール Kitaraにおいて、第42回全日本アンサンブルコンテストが開催されましたが、龍谷大学吹奏楽部からは阪尾くんを含むクラリネット四重奏が関西代表として大会に出場し、金賞受賞しました。そのような業績が認められて、阪尾くんは龍谷大学の校友会賞も受賞しています。

【関連エントリー】親鸞聖人降誕会法要及び龍谷大学創立 380 周年記式典・行事

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■この本は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人人間文化機構)の文理融合型プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の成果をまとめたものです。プロジェクトに参加した人たちが各自の成果を学術論文にまとめ、その論文をもとに原稿を執筆した…わけですが、そのような論文を束ねただけの本ではありません。全体を貫き通す研究プロジェクトの考え方を強く意識して編集しています。

■ですから、通常の論文集ではありません。文理融合を志向する上での困難、地域と連携していく超学際的研究を目指す上での困難、そのような困難にも愚直に取り組んだことがわかるように工夫しています。また、プロジェクトの進捗の際に何があったのかが垣間見えるような工夫もしています。個々には、素晴らしい成果が出ているわけですが、全体としての評価については、いろいろご意見をいただかねばなりません。私自身は、「どうだすごいだろ〜」と胸を張るようなつもりでこの本を編集していません(そのような本は、世の中にたくさんありますけど、少なくとも私は違います)。正直にプロジェクトのことを書いています。この本が、個別のディシプリンの壁を越えて、環境科学の新たな地平を切り開いていこうとする方たち、特に若い研究者の方たちや、地域社会で環境問題に実践的に取り組む方達にぜひ読んでいただきたいと思って編集しました。そのような願いも、本書とともに読者に届けば幸いです。

■以下は、目次です。

はじめに

序 地球環境の中の流域問題と流域ガバナンスのアポリア

序-1 流域への注目と2つの研究戦略

(1)教育映画 “Powers of Ten”

(2)空間スケール

(3)水平志向の研究戦略

(4)垂直志向の研究戦略

(5)先行するプロジェクトについて

序-2 学際研究・文理融合研究から超学際的研究へ

はじめに

(1)文理融合による2つの先行プロジェクト(1997-2006年度)

(2)超学際的アプローチによる流域ガバナンス研究の展開(2014-2019年度)第1章 流域ガバナンス研究の考え方

第1章解説

1-1 文理融合型研究プロジェクトの「残された課題」

(1)相似的関係にある2つのアポリア

(2)研究プロジェクト「地球環境情報収集の方法の確立」

(3)研究プロジェクト「琵琶湖―淀川水系における流域管理モデルの構築」

(4)残された課題

1-2 流域における生物多様性と栄養循環

(1)なぜ、生物多様性は必要か?

(2)生物多様性とは何か?

(3)流域の生物群集の固有性と階層性

(4)生物多様性の恩恵

(5)生物多様性と栄養循環

1-3 流域における地域の「しあわせ」と生物多様性

(1)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(2)経済的利益の向こうに見え隠れすること

(3)農家にとっての「意味」

(4)集落の「しあわせ」

1-4 「4つの歯車」仮説 垂直志向の研究戦略の展開

(1)「鳥の目」と「欠如モデル」

(2)経済的手法と人口減少社会

(3)「ブリコラージュ」と超学際

(4)「4つの歯車」仮説

(5)協働の本質

1-5 2つの流域を比較することの意味

(1)シラン・サンタローサ流域

(2)流域を比較することの意味

(3)「虫の目」による修正

(4)本書の構成◉コラム1-1 湖沼をめぐる循環とガバナンス 2つの視点はなぜ重要か?

◉コラム1-2 環境トレーサビリティと流域の環境第2章 野洲川流域における超学際的研究の展開

第2章解説

2-1 琵琶湖と野洲川流域――インフラ型流域社会の特徴

(1)琵琶湖の固有性と多様性

(2)野洲川流域の風土と文化

(3)変貌する琵琶湖と流域管理

(4)インフラ型流域社会

(5)流域の新たな課題

(6)流域管理から流域ガバナンスへ

2-2 上流の森を保全する多様な主体の「緩やかなつながり」

(1)大原の概要

(2)森林保全を担う主体の多様化

(3)上流の森林地域でのフィールドワーク

2-3 圃場整備と少子高齢化――「地域の環境ものさし」によるアクションリサーチ

(1)小佐治地区の地理的特徴

(2)圃場整備と生態系基盤の変容

(3)小佐治地区の環境保全活動

(4)アクションリサーチと「地域の環境ものさし」

(5)「地域の環境ものさし」が地域にもたらしたもの

2-4 魚と人と水田――「魚のゆりかご水田」

(1)須原地区の地理的特徴

(2)琵琶湖に生息する魚

(3)琵琶湖総合開発による人や魚の変化

(4)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(5)「魚のゆりかご水田」5つの恵み

(6)経験知と科学知

(7)「魚のゆりかご水田」プロジェクトの課題

(8)経験知と科学知で人と人、人と自然をつなぐ

2-5 在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて

(1)内湖と人の関わり

(2)志那の内湖

(3)内湖を残す

(4)内湖の保全・利用をめぐる関係性と生きものへの配慮

(5)次世代に残す魅力あるまちづくりに向けて

2-6 南湖の水草問題をめぐる重層的なアプローチ

(1)水草問題の経緯と現状、滋賀県の対策

(2)水草が植物成長に及ぼす効果

(3)水草利用と環境保全

(4)水草問題の多面性

(5)水草問題から新しい環境自治へ◉コラム2-1 水田における栄養循環調査――田越し灌漑と冬季湛水は水質保全に貢献するか?

◉コラム2-2 「鮒の母田回帰」を確かめる――ストロンチウム安定同位体比による分析第3章 流域の対話を促進するために

第3章解説

3-1 流域の栄養循環と生物多様性との関係

(1)「鳥の目」から見た栄養循環の特性と流域ガバナンス

(2)野洲川流域の栄養物質の動態と人間活動

(3)安定同位体を用いたリン酸の発生源解析

(4)懸濁態リンの流出と発生源

(5)野洲川流域の栄養循環と生物多様性の関係

(6)川の中の栄養物質の動き――川の水質浄化作用

(7)生物多様性と栄養循環のかかわり

3-2 信頼関係がつむぐ主観的幸福感――野洲川流域アンケート調査に対するマルチレベル分析

(1)主観的幸福感に関するこれまでの研究成果

(2)野洲川流域アンケート調査――「幸福な個人」と「幸福な地域」

(3)信頼の二面性――「きずな」と「しがらみ」

(4)「しがらみ」を緩和する一般的信頼

(5)流域全体の「しあわせ」の醸成に向けて

3-3 流域の栄養循環と地域のしあわせを生物多様性でつなぐ

はじめに

(1)「4つの歯車」仮説

(2)「4つの歯車」仮説の実態:野洲川流域を対象として

(3)超学際的研究におけるツールとしての意義◉コラム3-1 リンはどこからやってくるのか? リン酸酸素安定同位体比による分析

◉コラム3-2 流域からの地下水経由による琵琶湖へのリン供給

◉コラム3-3 産業連関分析からひもとく経済活動が引き起こすリンの流れ第4章 シラン・サンタローサ流域における超学際的研究の展開

第4章解説

4-1 ラグナ湖流域における人口の急速な増加と開発――流域管理の課題

(1)フィリピン開発の歴史と課題

(2)シラン・サンタローサ流域における流域管理の課題

4-2 シラン・サンタローサ流域におけるコミュニティが抱える課題――カルメン村を事例として

(1)カルメン村の概要

(2)周辺開発によるカルメン村の変容

(3)開発影響下にあるカルメン村の将来

(4)マリンディッグの泉の保全に関するアクションリサーチ

4-3 シラン・サンタローサ流域における栄養負荷、栄養循環と生物多様性の現状

(1)流域の土地利用と河川の栄養バランスの不均衡の関係

(2)栄養螺旋長の計測による河川の栄養代謝機能の評価

(3)栄養負荷と大型底生無脊椎動物の多様性の関係

(4)シラン・サンタローサ流域における栄養循環と生物多様性、今後の展望

4-4 サンタローサ流域における共通の関心(Boundary Object)――地下水問題

(1)歴史的に豊富な地下水

(2)地下水に関する問題と懸念

(3)シラン・サンタローサ流域の地下水の窒素汚染の現状

(4)バウンダリーオブジェクトとしての地下水

(5)ワークショップによる調査活動のまとめ

4-5 サンタローサ流域委員会の発展と地域の福祉

(1)サンタローサ流域における流域管理に向けた協力・協働の歴史

(2)サンタローサ流域委員会(SWMC)の設立(2017年)

(3)サンタローサ流域委員会(SWMC)の制度分析

(4)サンタローサ流域における参加型ステークホルダー分析

(5)協力関係の強化にむけて――サンタローサ流域フォーラムの開催

(6)サンタローサ流域の流域ガバナンスの今後第5章 流域ガバナンス研究の超学際的発展にむけて

5-1 垂直志向の研究戦略から明らかになったこと

(1)第三のアプローチ

(2)野洲川流域とシラン・サンタローサ流域の結果の差異は何によるのか?

(3)未来の専門家の姿

5-2 多様な流域のモザイクとしての地球

(1)多様な流域のモザイクとしての地球――ユニバーサル型の地球環境問題の視点から

(2)地球環境研究の文脈の中での私たちのプロジェクト

(3)「ジャーナル共同体」からの越境謝辞

索引

執筆者一覧

置き鍼

■先週の火曜日のことになります、研究プロジェクトの成果をまとめる本の編集作業が終わったことから、鍼灸院に行ってきました。どうしようもなく固まってしまった肩をまずは揉み解していただき、その上で肩凝り防止に針を打っていただきました。打つというよりも、貼るですね。小さなシールの真ん中に、とっても細い短い針が出ています。置き鍼というようです。これを、今回は背中の4箇所に貼っていただきました。なんと小さい。棘のような感じですね。これで確かに楽になりました。

■大きな仕事が終了して異様なストレスが無くなったことも大きいのかもしれません。ということで、4日間貼り付けていた置き鍼を、風呂に入る前に剥がしました。とはいえは、仕事に集中すると肩が凝ってしまうので弱っています。悪い習慣のようになってしまいました。自分で無意識のうちに筋肉に力を入れてしまっているのでしょうね。いかんな〜。

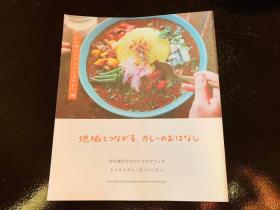

ひさしぶりの高島「ワニカフェ」

■ひっ…さしぶりに、高島の「ワニカフェ」にお邪魔しました。最近、facebookの更新はストップされているし(おそらくお考えがあって)、どうされているのかなと思っていましたが、岡野将広さんご夫妻、お元気にされていました。ランチを頂くためにお店に伺ったのですが、お客さんがいっぱいで大変お忙しくされていました。もちろん、コロナ対策をしっかりされた上でですので、大変だと思います。このコロナ禍の中で、応援している知り合いのお店や、親しくさせていただいているお店が、忙しくされているということは、基本的には良いことだと思うんですが、どうなんでしょうね。ともかくお会いできて嬉しかったです。

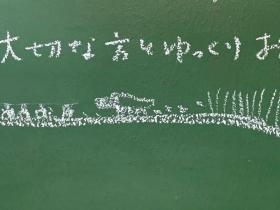

■コロナでかなりお疲れのようではありましたが、店内の黒板にチョークで書かれたメッセージからは、お店のコンセプトがよりクリアに、よりシャープに発信されているように感じました。店内には、食材を提供してくださる、連携されている有機農家の写真も飾ってありました。「ワニカフェ」は、地元の有機農家の野菜を使った料理がとても美味しいお店です。身体にも気持ちにも優しいお料理です。それから有機農家と連携した「高島マーケット」、素晴らしい社会的な取り組みだと思います。頑張っておられます。今日は仕事に集中されていたので、別の日にまたご飯をいただきに行きお話しを伺いたいと思います。お土産に、琵琶湖のエビを使った「ワニカフェ」の「びわ湖川エビスパイスカレー」(レトルト)を購入しました。琵琶湖の沖島の猟師さんが獲った琵琶湖のエビを素材として製造されたカレーです。

■この「びわ湖川エビスパイスカレー」を紹介するパンフレットに、「びわ湖でしか生まれないカレー」(写真・文 オザキ マサキ)に、岡野さんのことが次のように書かれていました。

彼は移住先の滋賀県高島市で2013年にカフェを開いた。開店当初は、地方で食材を揃えることの難しさにびっくりしたという。彼が修行をしていた京都や大阪では、いつでも、使いたい食材が簡単に入手できるからだ。そこで彼は、自分がほしいものではなく、その土地に、その時期にしかない食材を使うことにした。しかし、限られた食材に合わせて料理を作ることは簡単ではなく、ひたすら食材を研究し、創意工夫を重ねるしかなかった。だが結果的にそのことがお店の骨格となり、県外からも客が訪れる人気店になった。ぼくも写真を撮るときは、こちらが被写体に合わせていくことを意識しているので、彼のその姿勢にはとても共感を覚えた。そして、「カレーを通してびわ湖を知ってほしい」という想いでつくったのが『びわ湖川エビスパスイカレー』だ。

■素晴らしいですね。私もとても共感します(特に共感したところ、太字にしました)。フランスの人類学者、レヴィ=ストロースが、「プラクシス」と「ポイエーシス」の概念について説明している講演録を読みました。ここではこれらの概念について説明はしませんが、岡野さんの料理人としてのスタイルは「ポイエーシス」だと思います(自分の備忘録として書いておきます)。素敵です。また、以前にもワニカフェについて書いた時に説明したと思いますが、ワニカフェは、生産者と消費者のふたつの輪が繋がることを目指して経営されています(爬虫類のワニとは違うわけですが、店内の黒板に描かれたチョークのイラストには、さりげなく、琵琶湖から上陸してきたワニが描かれています)。「高島マーケット」も、この「びわ湖川エビスパイスカレー」にも、そのような岡野さんご夫妻の思いがギュッと詰まっていると思います。これからの時代、こういったローカルで小さな互いを支え合う仕組み、広い意味での共助の仕組みが、とても大切になってくると思います。このようなローカルで小さな互いを支え合う仕組みは、おそらくイヴァン・イリイチのいう「自立共生」(Conviviality : コンヴィヴィアリティ)という概念と関係しているはずです。

■私は、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としても、岡野さんご夫妻のように「琵琶湖のことを思ってお店をされている店主さんたちと、もっともっと親しくなりたいな〜。お話を伺いたいな〜」と思っています。

「びわ湖・滋賀学」のこと

■先週の土曜日ですが、用務があり、かつて勤務していた滋賀県立琵琶湖博物車で出かけました。そして、博物館館長の高橋啓一さんと研究部長の亀田佳代子さんのお2人にお会いしてきました。かつての同僚のお2人です。高橋さんは先輩、亀田さんは後輩になります。

■さて、現在、私が勤務している龍谷大学社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業が開講されており、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の皆さんに授業を担当していただいていますが、この授業を琵琶湖博物館で集中講義の形で開講できないか…という相談をしに伺ったのです。すでに担当者レベルでは話が少し進んでいます。いろいろ検討しなければならないことがあるわけですが、もし、そのような授業が実現したら素晴らしいなと思っています。大学と博物館の連携です。双方にとって意味のある、新しい教育の可能性を生み出すことのできる授業になればと思っています。

■今日は、大変天気が良く、琵琶湖博物館がある草津市の烏丸半島からは、比叡や比良の山々がよくも見えました。肉眼では小さすぎて無理ですが、私の暮らしている家も見えたはずです。そのような風景の反対側、駐車場から振り返ると、そこには森があります。琵琶湖博物館は、その森の中にあります。琵琶湖博物館は1996年に開館しました。そのころは、まだこの森はありませんでした。開館後の約四半世紀の時間が経過し、いろいろ考えて植栽された樹々が大きく成長して現在の素敵な森になったわけです。

■もともと、琵琶湖博物館が建設された場所は、魚の養魚場でした。そこに琵琶湖総合開発によって生まれた浚渫土が運び込まれて土地が造成されました。新しく生まれた丘のような土地の上に博物館は建っています。豊かに茂った樹々からは、そのような歴史を想像することは難しいですね。なにか感慨深いものがあります。

■私は、この博物館が開館するまでの5年間は滋賀県職員として博物館の開設準備に関わっていました。大学院を出たあと、30代の間はほぼ博物館づくりに取り組んでいたことになります。その時の地方公務員としての経験が、今の大学教員しての働き方に強く影響していると思います。帰宅時、ふと、「あのまま琵琶湖博物館にずっと勤務していたら、どのような人生だったのだろう」という考えが頭の中をよぎりました。もしそうだったら、私は2年前に定年退職していることになりますね。どんな人生を送っていたのでしょうね。

龍谷大学吹奏楽部「オータムコンサート」の写真

■先日の日曜日に、びわ湖ホールで開催された、龍谷大学吹奏楽部「オータムコンサート」の写真を部員の方からわけていただきましたので、載せて起きます。コロナ禍の中での吹奏楽部の活動、大変苦しいものがありました。でも、その苦しみも、部員の皆さんの成長の糧となったようです。

■部員の皆さんのTwitterを拝見すると、コロナ禍の中で大切なものを再確認された方が多かったように思います。「自粛期間があったからこそ、改めて龍吹の皆とする吹奏楽の楽しさに気付けました。今後も感謝を忘れずに音楽します」とか。しかし、短期間で、よくぞここまで仕上げてきたな〜と驚いています。マーチングのショーも、大変楽しめました。来年のテーマも聞いています。まだ公表はできませんが、皆さんお楽しみに。来年は、コロナ禍がおさまり、いつもの通りにサマーコンサートが開催できたら良いのですが…。

■次の演奏会は、12月25日に開催される定期演奏会になります。会場は大阪のザ•シンフォニーホールです。開催できるかどうか、大変心配です。とはいえ、大阪での感染拡大の状況を確認しながら、残された短い期間でベストを尽くします。

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了。

■一昨日の月曜日の出来事です。総合地球環境学研究所での研究成果をもとにした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了(責任校了)しました。出版会の編集者に「これで責了、でよろしいでしょうか?」とメールで確認されてドキドキしましたが。

■普通の論文集ではないので、本の全体に一本太い筋(文理融合型プロジェクトの論理)を通す作業に疲れました。本当に。今日は、もう1人の編者である谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)と、朝から夕方まで、ずっと龍谷大学で最後の編集作業を行っていました。そして、責了です。というわけで谷内さんと、とりあえずの慰労も兼ねて、一緒に夕食を摂りました。

■おそらく、私たち2人は、もうこんなしんどいことは、二度とできないと思います。しんどいこと…とは、難しいこの手の本の編集だけでなく、文理融合型の研究プロジェクト自体もです。7年間取り組みましたが、年齢的に、体力と気力が持ちません。二度とと書きましたが、谷内さんと私は、流域環境問題に関する文理融合型の研究プロジェクトに取り組むのは、これで三度目になります。ですから、四度目はないということですね。2人とも、研究者の人生のかなりの時間を、この手の文理融合型の流域研究プロジェクトに捧げてきました。

■今回のプロジェクトの最後では、谷内さんと、毎晩のようにzoomによる編集作業を続けました。これからはこのようなことをしなくても良いわけで、少しは体調が回復してくれるのではないかと思います。谷内さんも同じ気持ちだと思います。大袈裟に言っているのではなく、ホンマの話です。2人とも、ホンマに体調を崩しました。で、この仕事が解決したら(完全に終了したら)、2人の思い出の地?!岩手に、慰安旅行に行こうといっています。まあ、コロナで実際には今のところ行けませんけど。

■でも、歳を取れば取るほど、時間の経過はスピードを増してきます。facebookで知りましたが、最善寺というお寺の伝導掲示板には、このような法語が掲示してあったようです。「三十までは各駅停車、四十までは快速列車、五十までは急行列車、六十過ぎれは超特急」。残された時間を何に優先的に使っていくのか、いろいろ考えなければばなりません。

【追記】

■聖書にこういう言葉があるそうです。「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」(ローマの信徒への手紙5:3-4)。とても自分自身に忍耐があったとは言えないけれど、この仕事の終了までなんとか辿り着けたこと、そしてこの7年の経験が、この言葉と重なりあうものであってほしい…と思います。あと母校関学のスクールモットー、Mastery for Service (マスタリー・フォー・サービス 奉仕のための鍛錬)は、「社会学をやっている自分が、なんでこんなプロジェクトをやっているのだろう…」と迷った時に、いつも自分を励ましてくれました。

■これからは大きなプロジェクトはせずに、コツコツと楽しみながら自分の研究を続けていければ、そして流域の保全に関する実践的な取り組みに関わっていければと思います。平安時代、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれた念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者、教信のことをイメージしながら、自分の立っている場所から、流域ガバナンスのことについて考え・発言し・行動していければと思います。少なくとも前期高齢者を終えるまでの期間は、そのようなことができる健康と体力も維持したいと思います。もう、なんだか退職するかのようなことを書いていますが、あと6年間、定年退職まで龍谷大学に勤務するつもりです。残された大学教員の時間を大切にして頑張りたいと思います。

龍谷大学吹奏楽部「オータムコンサート」のリハーサルと本番

■龍谷大学吹奏楽部の「オータムコンサート」が本日開催されました。昨日、土曜日、リハーサルでした。場所はびわ湖ホールです。非常に厳重なコロナ対策の中でリハーサルが行われました。私は、朝、大学に出かけて一仕事して、お昼前に「びわ湖ホール」に到着しました。二日とも部長として立ち会いました。そして吹奏楽部の演奏を楽しまさせていただきました。

■春からずっと練習ができない状態が続きました。課外活動は原則禁止になりしまた。秋口からやっと、慎重に少しずつ練習を再開させることができるようになりました。しかし、一度に練習できる人数が制限され、大人数での練習をすることはできません。学生指揮者が2人いますが、よく相談しあって、練習を組み立ててくれました。今年度は、サマーコンサートは中止、昨年度は全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞したものの今年は全てのコンクールが中止、学内で開催される夕照コンサートも中止、学外からは年間80件を超える演奏の依頼もありましたが、それもほとんど中止になりました。しかし、そのような逆境にもめげず、部員の皆さんは、リモート演奏や SNSを使って他大学との連携など、大変前向きに活動されてきました。立派です。すごいと思います。私は部長ではありますが、身内である部員の皆さんの辛抱と頑張りを高く評価したいと思います。そのような辛抱と頑張りがあり、さらには大学や関係者の皆様のご支援とご理解をいただけたおかげで、とうとう「オータムコンサート」を開催することができるようになりました。よかった。本当によかったです。

■昨日のリハーサル、リハーサルから楽しませていただきました。ひさしぶりにステージの上で輝いている部員の皆さんを見ることができました。嬉しかったです。素敵ですね。さて、今回の「オータムコンサート」のプログラムですが、以下の通りです。前半がオリジナルステージで、後半がマーチングステージでした。部員の皆さんは、「もっと時間があれば、さらに完成度を高めた演奏ができるのに…」と思っておられると思いますが、よくここまで仕上げてこられたなあと、むしろ驚いています。立派です。特に、後半のマーチングショーは、すごいな〜ととっても感動しました。

【Original Stage】

Curtain up! / Alfred Reed

Puszta -Four Gipsydances-/Jan Van der Roost

詩的間奏曲/James Barnes

A Weekend In New York/Philip Sharke

———-

【Marching Show】

「JAZZ」編曲 金山徹

Time Check

JAZZ POLICE

Horny

Take the A Train

String of Pearls

Mexican Flyer

It Don’t Mean A Thing

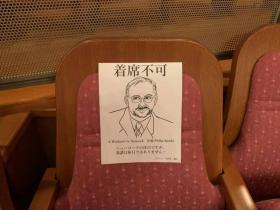

■コロナ感染拡大防止のために、座席は半分ほどが着席不可になりました。そのため、午前と午後の2回公演になりました。途中に休憩を入れると感染のリスクが高まるので、休憩無しの短い時間でのコンサートになりました。マーチングショーも、昨年は「びわ湖ホール」のオケピットも使った、大掛かりなものでしたが、今年は時間が限られています。オケピットも使えません。そのため、何度も構成を検討し直してきました。そのような限りなく様々な制約条件がある中でのプログラムになりました。大変複雑な進行だったと思います。そのため、今日は、OBOGの皆さんも手伝いに来てくれました。裏方として頑張ってくださいました。ありがたいことです。私は全く無能なので、開場の際にお客様をお迎えすることと、終演のあとお見送りをすること…その程度のことしかできまん。後は、「いるだけ」です。私が何か音楽的なことで指導できるわけではありませんので…。とはいえ、吹奏楽部に部長に就任する時から、「いること」が大切かなと思って、できる限り部員の皆さんの普段の練習から見学させていただくことにしています。

■龍谷大学吹奏楽部には、副部長が4人おられます。全員、龍谷大学吹奏楽部のOBOGであり、龍谷大学の事務職員をされています。この皆さんの支えがあって吹奏楽部の運営もスムースに進めることができます。今日の午前の部では、副部長のKさんが私の横に座っておられました。もちろん、ソーシャルディスタンスを確保するために、ひとつ席を開けています。最後は、感極まっておられました。ご本人は「涙腺が崩壊しつつあった」と言っておられますが、完全に崩壊していたてと思います。いろいろあって、大変でしたから。長い辛い期間があった後の公演ですからね。よくわかります。写真は、窓の外は琵琶湖の南湖です。今日は非常に天気も良く、美しい風景でした。その向こうには、もっともっと大きな北湖が広がっています。