新型コロナウイルス(COVID-19)への対応。日常に戻ること。

■新型コロナウイルスの感染が中国で広まっていることが報道されるようになっても、これほどまで混乱した状況になるとは予想できませんでした。いよいよ深刻な状況になってきて私が心配すると、それでも「たいしたことはない」「インフルエンザとかわらない」「大騒ぎしすぎ」といった知人たちの意見もかなりありました。確かに、「正しく恐れよう」というのはその通りだと思うのですが、どういう根拠からそういうふうに知人たちは言い切れるのか、私としてはあまり納得できませんでした。その後、日本でも感染が広まると「新型コロナウイルス」に対する様々な見解がTVやインターネットで流れるようになりました。専門家と言われる方たちの間でも、意見に違いがあることに気がつきました。

■大変単純化しているとのお叱りうを受けるかもしれませんが…。新型コロナウイルスへの対応に関しては、公衆衛生を社会システムの側から語る専門家(どちらかと言えば政府より)と、「自分が新型コロナウイルスに罹患しているかもしれない」と不安になる人びとに寄り添おうとする臨床の現場から語る専門家(どちらかと言えば政府に批判的)との間では、何か主張に隔たりがあるように思うようになりました。

■新型コロナウイルスの問題、まだわからないことが多く、専門家でもなかなか見通しがた他ないようです。以下のインタビュー記事(インタビューは3月4日)で、感染症対策の第一人者という方が、以下のように述べておられます。別の方のインタビュー記事でピークは3〜4月ということだったように記憶していますが、1ヶ月遅くなりました。しかも、夏まで続くし、その後もよくわからない…ということのようです。

SARSは2002年11月に確認され、ピークは03年3~4月で同7月に終息宣言が出た。その例を考えると、今回は19年12月に始まったことから、20年4~5月がピークで、8月まで続くと推測。夏以降も続く可能性は低いが、どうなるか分からない。3月末には現在の対策に効果があるか、見通しが立つと思う。流行がいつまで続くのか、少しずつ見えてくるはずだ。

■こちらの記事によれば、WHOが「インフルエンザのように夏場になれば消えるというのは誤った期待だ」と警告しているようです。その上で、「そのうえで『ウイルスが消えるのを待つのではなく、いまこそ闘う必要がある』と述べ、各国は自然に終息するのを待つのではなく、いま取り得る対策に全力を尽くす必要があると強調しました」とあります。

■以下のインタビュー記事では、別の専門家が次のようにのべておられます。新型コロナウイルスの問題を年単位で考えるべきとの主張です。

新型コロナ対策の話は、今後1~2週間で終わるものではなく、年単位で考えなければいけないものです。どれぐらい続くかは、このウイルスに感染した場合に「生涯免疫」が獲得できるかにかかっています。生涯免疫というのは、1度感染すれば高齢になっても再び感染しなくなるということです。そうであれば、若いうちにかかってしまった方がリスクは低くなります。ところが、生涯免疫ができないとなったら、インフルエンザのように何度もかかる病気になる可能性もあります。

春になって温かくなれば感染は一度下火になるかもしれないという楽観論があります。私も心の中ではそうであってほしいと思っています。しかし、そうだとすると正念場は今年の冬、10~12月ではないかとも思ってしまいます。

■このように先が読めない状況の中で、私が勤務する龍谷大学では卒業式が中止になりました。卒業証書・学位記はそれぞれの卒業生に郵送されることになりました。他大学では、入学式もすでに中止を決定しているところもあります。また、授業開始日を遅らせる措置をとった大学もあります。どういう状況になるのか先が読めないわけではありますが、できるだけ早い決断を求めたいと思います。私は、大学の課外活動である吹奏楽部の部長をつとめていますが、吹奏楽部は練習を中断しています。新型コロナウイルスへの対策をきちんと行いながら、個人練習をしていくことになっています。しかし、問題はいつ再開するのかということです。

■上で引用した専門家(別の専門家)は、次のようにのべておられます。大学はすでに春期休暇に入っており、政府から特別な要請があるわけではありませんが、「やめ時」「緩めるタイミング」の話についてはハッとしました。

政府は2月27日に突然、全国の小中高校に一斉休校を要請しました。学校もリスクがないとは言えませんので、感染が拡大している地域でやるのはいいでしょう。しかし、全国一律に休校というカードを切るのが今なのかは疑問です。

こうした対策の難しいところは、やめ時、緩めるタイミングです。春休みが終わるころになっても状況が変わっていなければどうするのか。やめる時にどう根拠を説明するのか……始めるよりも要請を緩和する方が難しいのです。

■新型コロナウイルスが終息するのはまだまだ先のことだという前提で、日常に戻ることを、今後のことを、考えていかねばなりません。

【追記1】この記事では、よく知られるアメリカのシンクタンク「ブルッキングス研究所」のウェブサイトに、「The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios」というレポートが紹介されていました。記事の一部を引用してみます。

この報告書によると、7つの中の最善のシナリオであっても世界のGDPは2.4兆ドル(約254兆円)も失われることとなり、最悪のシナリオでは世界のGDPは9兆ドル(約954兆円)も失われるという。

報告書には、7つのシナリオの下で「国々の人口に与えるインパクト」も分析されている。それによると、世界全体では最善のシナリオでは約1500万人が、最悪のシナリオでは6800万人が死亡するという。うち中国では、最善のシナリオで279万4000人、最悪のシナリオでは1257万3000人が死亡すると推定されている。

国別の推定死亡者数も下記のように表化されており、日本の場合、その数は最悪のシナリオで57万人、最善のシナリオでも12万7000人となっている。

ちなみに、アメリカの場合は、最善のシナリオで23万6000人、最悪のシナリオで106万人だ。アメリカでは毎年、インフルエンザで約5万5000人が亡くなっているが、それをはるかに超える数である。

■私は、この記事やブルッキングス研究所のレポートをきちんと評価する能力はありませんが、この記事やレポートが示す経済的損失や死亡者数については、日本に暮らす人びとのイメージとの間に大きな開きがあるように思います。どうでしょうか。大学との関連でいえば、経済的な打撃が現在進行中の学生の皆さんの就職活動にも何らかの影響を、間接的にでも影響を及ぼしてくることはないのでしょうか。気になります。厚労省の公式サイトが新インフルエンザに関して提供している情報によれば、直接的及び間接的にインフルエンザの流行によって生じた死亡を推計すると、年間死亡者数は日本で約1万人になるようです。ですから、最善でも12万7000人というと、通常の13倍近くの方が亡くなる…ということになります。注意して状況を見守らなくてはいけません。

【追記2】■大学ではありませんが、東京の資格取得のための学校で感染者がでたことをネットを通して知りました。報道されている大阪ライブハウスでのコンサートで感染されたようです。幸に、軽い症状とのことです。ただ、この感染された方が利用された後者は一時的に休校になったようです。消毒等の対応をされるのでしょう。授業に関しては、Webを使って対応されるようです。感染が、学校の生徒さんたちや大学の学生さんたちにまで拡大していった時、大学はどうするのか。大学であれば、感染した学生が移動した範囲の校舎を閉鎖して消毒ということになるのでしょうか。その校舎での授業は別の校舎の空いている教室に移動…。これは私の想像にしか過ぎませんが、心配になります。ちなみに、こちらの記事は、アメリカのスタンフォード大学の対応に関するものです。

琵琶故知新が運営する「びわぽいんと」の動画(長編)

琵琶湖の南湖に繁茂する水草の問題をなんとかしなければ…。

2017年に様々な職業の方達が集まり市民団体「水草は宝の山」(水宝山)が結成されました。そして、湖岸に漂着する切れた水草を水草堆肥(土壌改良剤)として循環させるために、地域コミュニティの菜園等で有効利用する「小さな循環」と、企業や多くの市民が協働する中で滋賀県が刈り取った水草を有効利用する「大きな循環」を検討していくことになりました。

そのような検討の中から、水草の問題だけでなく、琵琶湖のために活動する様々な団体をつないで相互に支え合うための仕組み「びわぽいんと」を運用することにもなり、2019年末に、特定非営利活動法人「琵琶故知新」を設立いたしました。

この動画は、私たちの思いを表現したものです。ぜひ、公式サイトもご覧ください。

■このYouTubeの動画では、特定非営利活動法人「琵琶故知新」と、「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」について紹介しています。長編と短編がありますが、こちらは長編の方です。「琵琶故知新」の理事だけでなく、「琵琶故知新」の母体となった市民グループ「水草は宝の山」(水宝山)の仲間も登場しています。どうぞ、ご覧ください。

少しずつ賑やかに

■3月に入り、時々寒い日もありますが、次第に暖かくなってきました。その暖かさんに目覚めたかのように、少しずつですが庭が賑やかになってきました。黄色いスイセンが咲き始めました。複数箇所で咲いています。クリスマスローズ、一番大きな株が満開になりました。今年は30も花を咲かせてくれています。

■3月に入り、時々寒い日もありますが、次第に暖かくなってきました。その暖かさんに目覚めたかのように、少しずつですが庭が賑やかになってきました。黄色いスイセンが咲き始めました。複数箇所で咲いています。クリスマスローズ、一番大きな株が満開になりました。今年は30も花を咲かせてくれています。

■朝、リビングの雨戸を開けると、鉢植えの明るい色の花がすぐ目に入るように置いてあります。朝、まずそれらの花を眺めて、その中のヒヤシンスに顔を寄せて香りを楽しんでいます。出かける前に、少し世話もします。庭をまわって水をやったりして枯れた花を取ったりすると、鉢植えの花の奥の方には、新しい蕾ができていました。まだまだ楽しむことができそうです。そうやって庭が賑やかになっていくプロセスを楽しんでいます。

■新型コロナウイルスで大変ことになっています。日本だけでなく、世界が苦慮しています。そのような時だからこそ、個人的には、このような自分の庭の花たちが心を和ませてくれます。ありがたいことです。

『流域ガバナンス』に関する書籍の編集

■先日、ひさしぶりに京都大学生態学研究センターに行きました。生態学研究センターは、車がなければ少し不便なところにあります。私が勤務する龍谷大学瀬田キャンパスに比較的近いところにあるのですが、近くにある滋賀医大病院までバスで行って、そこから歩くことになります。この日は、同じ研究研究プロジェクトに取り組んできた谷内茂雄さんと一緒に、プロジェクトの成果をまとめる書籍の編集作業を、京都大学生態学研究センターで行いました。谷内さんと一緒に書籍をまとめるのは、これが2度目になりますが、以前と比較して、だんだん編集作業のような根を詰める仕事はしんどくなってきたように思います。あまりパソコンに必死に向かっていると、昨年発症したメニエール病がぶり返してくるかもしれないので、注意が必要です。

■先日、ひさしぶりに京都大学生態学研究センターに行きました。生態学研究センターは、車がなければ少し不便なところにあります。私が勤務する龍谷大学瀬田キャンパスに比較的近いところにあるのですが、近くにある滋賀医大病院までバスで行って、そこから歩くことになります。この日は、同じ研究研究プロジェクトに取り組んできた谷内茂雄さんと一緒に、プロジェクトの成果をまとめる書籍の編集作業を、京都大学生態学研究センターで行いました。谷内さんと一緒に書籍をまとめるのは、これが2度目になりますが、以前と比較して、だんだん編集作業のような根を詰める仕事はしんどくなってきたように思います。あまりパソコンに必死に向かっていると、昨年発症したメニエール病がぶり返してくるかもしれないので、注意が必要です。

■この編集作業の2日後、午前中に京都大学楽友会館の横のビルにある京都大学学術出版会に谷内さんと出向きました。出版会の編集者の方と打ち合わせをするためです。編集者の方、とても丁寧な方でありがたく思っています。加えて、こちらの作業が遅れているので、大変申し訳なくも思っています。打ち合わせの後は、谷内さんと百万遍の喫茶店で休憩。谷内さん別れた後は、少し早めの昼食を摂りました。せっかくこの界隈に来たので、「手打大山そば 響」にお邪魔しました。叡山電鉄出町柳駅の前にあるのですが、通りから少し奥まったところに地味にお店があります。目立たないのですが、ここはなかなか優れた蕎麦屋さんです。山陰地方の割子蕎麦を食べることができます。今回は、割子蕎麦に加えて竹の子ご飯をいただきました。季節のご飯ですね。写真は割子そばです。写真を撮るよりも食欲が前面に出てしまって、写真を撮らないとと思った時は、すでにつゆと薬味をかけて少しかき回したところでした。そのため、写真の見栄えはちょっと悪くなっています。とても美味しくいただきました。

■「手打大山そば 響」で昼食を摂った後は、大津に移動。特定非営利活動法人「琵琶故知新」のオフィスでいろいろ打ち合わせをすることになりました。

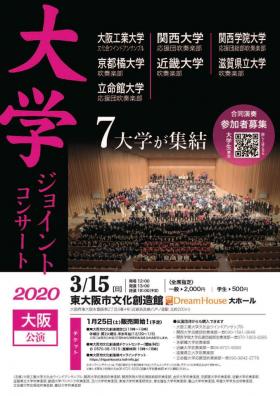

大学ジョイントコンサート大阪公演も中止になりました。

■新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し「大学ジョイントコンサート2020大阪公演」(3/15)は中止することになりました。3月2日、龍谷大学大阪梅田キャンパスに参加予定校の関係者が集まり、公演の中止を決定いたしました。大阪工業大学、関西大学、立命館大学、関西学院大学、滋賀県立大学、京都橘大学、近畿大学、龍谷大学の関係者が集り決定いたしました。ただ、大阪公演は延期開催を検討しており、チケット払戻しなど詳細については、後日ご案内する予定になっております。

■新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し「大学ジョイントコンサート2020大阪公演」(3/15)は中止することになりました。3月2日、龍谷大学大阪梅田キャンパスに参加予定校の関係者が集まり、公演の中止を決定いたしました。大阪工業大学、関西大学、立命館大学、関西学院大学、滋賀県立大学、京都橘大学、近畿大学、龍谷大学の関係者が集り決定いたしました。ただ、大阪公演は延期開催を検討しており、チケット払戻しなど詳細については、後日ご案内する予定になっております。

■帰りは、副部長、学生の幹事長、副幹事長と遅い夕食を摂りました。ひさしぶりに「焼売大楼」に行きました。学生の皆さんとは、部の運営のあり方について語論を行いました。この時期、4回生が引退して、新体制のもとで吹奏楽部を運営していくことになるのですが、新型コロナウイルスの感染防止のために練習も中止になっていることから、学生幹部の皆さんも大変です。

■写真ですが、大阪梅田キャンパスのあるヒルトンプラザウエストオフィスタワーの14階から撮影したものです。

瀬田駅バス停の沈丁花

■昨日は個人研究費支出願いを提出できる最終日でした。まだ研究費が若干残っていたので、購入した研究用の書籍の一部を個人研究費で支出してもらうことにしました。また、大学院博士課程の研究員の方の推薦文も作成して提出しました。年度末なので、いろいろやらなくてはいけないことがあります。この日は、大学に書類をいくつか提出して、そのあとは「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」で会議と少々「バタバタ」と移動する日でした。こういう「バタバタ」は極力減らしていこうと思っているのですが、「サクサク」仕事をこなせるタイプではないので、最後にこうなってしまうのです。定年退職まであと7年、基本的に能力は落ちていくので、もう「サクサク」仕事をできる人には慣れないでしょうね。そんな「バタバタ」した感じだったのですが、JR瀬田駅前のバス停で大学行きのバスを待っているとき、良い香りが漂ってきました。落ち着きました。沈丁花(ジンチョウゲ)の花の香りです。気持ちが安らぎますね。春も強く感じます。この沈丁花、我が家の庭にも植えてあったのですが、おそらくは病気だと思いますが枯れてしまいました。今度は地植えではなく大きな鉢に植えてみようと思っています。

■昨日は個人研究費支出願いを提出できる最終日でした。まだ研究費が若干残っていたので、購入した研究用の書籍の一部を個人研究費で支出してもらうことにしました。また、大学院博士課程の研究員の方の推薦文も作成して提出しました。年度末なので、いろいろやらなくてはいけないことがあります。この日は、大学に書類をいくつか提出して、そのあとは「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」で会議と少々「バタバタ」と移動する日でした。こういう「バタバタ」は極力減らしていこうと思っているのですが、「サクサク」仕事をこなせるタイプではないので、最後にこうなってしまうのです。定年退職まであと7年、基本的に能力は落ちていくので、もう「サクサク」仕事をできる人には慣れないでしょうね。そんな「バタバタ」した感じだったのですが、JR瀬田駅前のバス停で大学行きのバスを待っているとき、良い香りが漂ってきました。落ち着きました。沈丁花(ジンチョウゲ)の花の香りです。気持ちが安らぎますね。春も強く感じます。この沈丁花、我が家の庭にも植えてあったのですが、おそらくは病気だと思いますが枯れてしまいました。今度は地植えではなく大きな鉢に植えてみようと思っています。

特定非営利活動法人「琵琶温故知新」の公式サイト

■理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶温故知新」の公式サイトが開設されています。コンテンツは、まだまだ不十分でこれからですが、琵琶湖に関わって活動されている皆様のご協力とご支援をいただきつつ、充実させていくように努力いたします。もしお時間がございましたら、ぜひご覧いただければと思います。どうか、よろしくお願いいたします。

■今日は、「琵琶故知新」の事務局長をお勤めいただいている藤澤栄一さんのオフィスを訪問しました。いろいろ気になる課題に関して意見交換をしたり、Dropboxの使い方や、「琵琶故知新」のメールアドレスをGmailで送受信できるようにするための設定等に関して、藤澤さんにいろいろご教示いただきました。ありがとうございました。

緊張性頭痛とクリスマスローズ

■咳やくしゃみをすると頭痛が発生します。緊張型頭痛というらしいです。なかなか治りません。私の場合、これもメニエール病の症状が出る前兆のような感じです。この緊張性頭痛がひどくなり、肩こり・首こりもひどくなって、さらに難聴がひどくなってくると、目眩が起きて寝込んでしまうのことになります。難聴気味になりそうな時に、なんとか対処してメニエール病を回避しています。facebookでこのメニエール病のことを投稿したら、facebookの複数のお友達から、「じつは、私もメニエール病なんです」という連絡をいくつもいただきました。「メニエール病友の会」?!の皆様、お互いに頑張りましょう。

■新型コロナウイルスにより、大学の卒業式が中止になりました。いろんな事が軒並み中止になっています。緊張性頭痛だけでなく、気持ちの方もいろいろ落ち込んできます。でも皆さん、まずは罹患しないようにできるだけ注意致しましょう。ということで、少し気分が明るくなる写真を。我が家の小さな庭に咲いたクリスマスローズです。クリスマスローズは、庭の5箇所に植えてあります。一番大きな株(…というのかな)がほぼ満開になりました。数えたら、小さいものも合わせると20くらいの花が咲いています。クリスマスローズ用の肥料がホームセンターに売っていたので、それを買って、晩秋の頃に与えたのが良かったのかもしれません。しかしクリスマスローズは恥ずかしがり屋ですね。下の方ばっかり向いています。

■クリスマスローズの左右で長い葉を伸ばしているのはヒガンバナです。冬の間にこうやって葉を伸ばして広げて球根に栄養を貯めるんだそうです。9月には素敵な花を咲かせてくれるでしょう。右側には、黄色い花を咲かせる可愛らしいスイセン。こちらも庭のあちこちに植えられています。開花が待ち遠しいです。

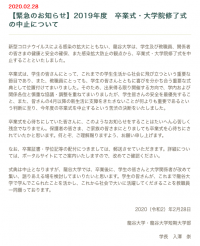

卒業式が中止になりました。

■昨日、帰宅時にfacebookを電車の中で眺めていると、龍大関係のページで、大学のホームページがシェアされていました。なんだろうと読むと、「【緊急のお知らせ】2019年度 卒業式・大学院修了式の中止について」というタイトルでした。残念ですが、勤務する龍谷大学でも卒業式が中止になりました。

■昨日、帰宅時にfacebookを電車の中で眺めていると、龍大関係のページで、大学のホームページがシェアされていました。なんだろうと読むと、「【緊急のお知らせ】2019年度 卒業式・大学院修了式の中止について」というタイトルでした。残念ですが、勤務する龍谷大学でも卒業式が中止になりました。

■卒業証書・学位記等は、卒業生のお宅に郵送されるそうです。また、卒業後に、学生の皆さんと大学関係者が改めて集い、語りあえる場を検討したい、とのことです。昨晩はゼミ生にLINEで卒業式中止を連絡をいたしました。少しだけLINEでやりとりをしました。すでに知っていたゼミ生もいたかもしれません。毎年、卒業証書・学位記を手渡して握手をしてきたのですが…残念です。この中途半端な感じ、不完全燃焼のような感じ…残念です。仕方ないことではありますが。ゼミ生の皆さんには、新型コロナウイルスに罹患しないように注意をして、無事に社会人としてのスタートを切ってほしいと思います。でも、4月はどんな状況になっているでしょうね。わかりません。2020年4月1日(水)、2日(木)に「2020年度入学式」が予定されていますが、実施の可否については状況をみながら検討が続いています。入学式が遅れると、すべてが影響を受けることになります。ちなみに、ゼミ生に卒業証書・学位記を手渡しはできないけれど、郵送のお手伝いはさせていただけそうです。

大学ジョイントコンサート東京公演が中止になりました。

■龍谷大学吹奏楽部、東京に遠征して関東の大学とジョイントコンサートを開催する予定になっていましたが、残念ながら、新型コロナウイルスの流行で中止になりました。残念です。でも、仕方がない。

■龍谷大学吹奏楽部、東京に遠征して関東の大学とジョイントコンサートを開催する予定になっていましたが、残念ながら、新型コロナウイルスの流行で中止になりました。残念です。でも、仕方がない。

■いろんなイベントが中止になっています。プロ野球、大相撲…。驚いたことに、大阪の近畿大学が卒業式と入学式を中止にしました。もっとも、「 各学部・学科単位の小規模で行われる卒業証書・学位記授与式については、十分な感染症対策を施すことができるか検証のうえ、実施を検討」しているとのことです。他大学もそうでしょうが、龍谷大学にも危機管理対策本部が設置されています。今のところ、様々な行事は実施することになっています。国からは様々なイベントの自粛要請は出ていますが、開催するか開催しないかについては、それぞれの主催団体ごとに差異が出てくることでしょう。

■今回の経験から、日本の社会はどのようなことを学ぶのでしょうね。Medtoolzという医師の方のtweetは、次のようにtweetをされています。この方は、「勧告」と書いておられますが、結局、「あなたの判断でやるかやらないか考えてくださいね、ご自由に。でも、その結果の責任は自分で負ってくださいね」ということになります。

現在の政府の方針は、様々な行事や感染の予防について「勧告」を出すばかりだから、不安な人たちは、ある意味何でも自由に行動できる。選択肢の多さは、平時であれば好ましいものかもしれないけれど、現在のような不安を感じている人が多い状況においては、制約の少なさはむしろ不安を強くしてしまう。

■このtweetをしたMedtoolzさんは、『レジデント初期研修用資料 内科診療ヒントブック 改訂2版』等の著作もある医師です。ペンネームのようですので、どちらの病院に勤務されているのかわかりません。そのことはともかく、この方の一連のtweetには、いろいろ学ぶことがありました。用語の使い方に、少々違和感を覚えるところもあります。Medtoolzさんは、医師だからかなと思います。また、少し疑問に思うところもある。一連のツイートで用いられている「科学的」という言葉ですが、これはもう少し慎重というか丁寧に使った方が良いかとも思いました。ですが、とても勉強になりました。これは、新型コロナウイルスや医療だけでなく、他の分野の問題、たとえば私が関心を持っている環境問題を考える上で参考になるのではないかと思いました。Medtoolzさんのツイートがまとめられているので、ぜひご覧いただければと思います。

「科学的に正しいことと、社会的に安心であることとは、必ずしも一致しない。科学的に正しい状態を成し遂げても、それが誰かの不安を強めたり、安心の度合いを大きく取ろうと努力した結果、科学的に正しい状態が崩れることもある。」

「社会の不安を減らしていくためには、そこに勘違いの要素はあっても、あるいはあえて勘違いを挿入することで、不安な人と科学的な人、お互い見ているものの見え方をすり合わせていく必要があるのだと思う。」

「現在の政府の方針は、様々な行事や感染の予防について「勧告」を出すばかりだから、不安な人たちは、ある意味何でも自由に行動できる。選択肢の多さは、平時であれば好ましいものかもしれないけれど、現在のような不安を感じている人が多い状況においては、制約の少なさはむしろ不安を強くしてしまう。」

【追記】■3月15日に、相愛大学と龍谷大学吹奏楽部との合同演奏会「相愛×龍谷 ジョイントクラリネットオーケストラ2020」も、中止になりました。残念。