誕生日

■4月15日(月)で満61歳になりました。人生の大先輩たちからは、「まだまだ若い」と鼻垂れ小僧扱いになるわけですが、やはり少しずつではありますが、老いていることを自覚せざるを得ません。個人的には、「孫が成人するまでは、なんとか、しっかりと生きていたい」という願望(煩悩…?)がありますので、酒の飲み過ぎに注意して、健康第一で暮らしていければと思います。もっともその願望も、具体的には、「孫と一緒に呑みに行く」ということなんですけどね。そのことを夢見て、健康第一でと思います。名前も、「健一」ですし。

■さて、一昨日と昨日には、主にfacebookでの投稿やメッセンジャーを通して、たくさんの友人や知り合いの皆様からお祝いのメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。ありがたい時代になりました。老いは感じられるけれど、成熟が伴っていないなあと自覚しています。なんとも情けない61歳なのですが、どうかよろしくお願いいたします。

■ところで、4月15日ですが、フランスの社会学者のエミール・デュルケームが生まれた日です。私が生まれる100年前。まあ、ほとんどの方にはどうでも良いことですね。また、昨日は「遺言の日」なのだそうです。私の場合、財産もないし、遺言に残して子ども達にお願いすることも、今のところ何もないのですが。

大阪梅田での同窓会

■大学時代に所属して学生オーケストラ(関西学院交響楽団)の仲間が集まって同窓会を開きました。これまでの投稿にも書いてきたわけですが、私たちと同学年で、海外に在住している人が帰国するたびに、それを口実に小さな同窓会を開催しています。1人は中国で仕事をしていますが、もう1人はフランスです。今回は、フランスから島岡現くんが一時帰国したということで、大阪の梅田に集まることにしました。島岡くんは、もともと、クラシックのコントラバス奏者を目指していた人ですが、現在は、フランスで俳優や声優をしています。また、サーカスなどにも出演することがあるそうです。ちょっと謎の東洋人とい感じかな。

■今回は、私たちが一緒に演奏した後輩だけでなく、つい最近卒業した若い後輩も来てくれました。コントラバスを弾いて、学生の部長をしていた人です。最近の学生オーケストラの様子なども聞かせていただきました。最近は、女子部員がすごく増えているようです。そういえば、私が現在部長をしている龍谷大学吹奏楽部も女子部員の方が人数は圧倒的に多いようです。何故なんでしょうね。それはともかく、こうやってすぐに集まることのできる学生時代の仲間がいるということは、とても幸せなことなのかもしれません。

同級生

◾️昨晩は、母校・兵庫県立兵庫高等学校の同窓生・同級生の礒田くんご夫妻が、会員制の別荘に宿泊されるということで、滋賀に暮らしている私に声をかけてくれました。礒田くんからは、「脇田くんの『利やん』愛をfacebookでいつも見ているので、一度、利やんに行ってみたい」ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でご夫妻を歓待ということになりました。「利やん」の後は、礒田くんの別荘に泊めてもらいました。別荘は草津市の湖岸にありますが、私自身は琵琶湖(南湖)の対岸に暮らしているので、何かちょっと不思議な感じがしました。自宅の近くのホテルに泊まる…という感じでしょうか。昨日はあいにくの天候でしたが、今日は風はかなり強いものの天候は晴れ、湖岸から美しい風景を眺めることができました。

◾️昨晩は、母校・兵庫県立兵庫高等学校の同窓生・同級生の礒田くんご夫妻が、会員制の別荘に宿泊されるということで、滋賀に暮らしている私に声をかけてくれました。礒田くんからは、「脇田くんの『利やん』愛をfacebookでいつも見ているので、一度、利やんに行ってみたい」ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でご夫妻を歓待ということになりました。「利やん」の後は、礒田くんの別荘に泊めてもらいました。別荘は草津市の湖岸にありますが、私自身は琵琶湖(南湖)の対岸に暮らしているので、何かちょっと不思議な感じがしました。自宅の近くのホテルに泊まる…という感じでしょうか。昨日はあいにくの天候でしたが、今日は風はかなり強いものの天候は晴れ、湖岸から美しい風景を眺めることができました。

◾️今日は我が家の車で、湖東を少しドライブすることにしました。朝、ちょっと礒田くんたちと相談をして、近江八幡にあるあの有名な「ラ コリーナ」でバームクーヘンを食べることになりました。ところが、「ラコリーナ」に到着すると駐車場はすでにたくさんの車で埋まっていました。県外ナンバーの車もあちこちに駐車していました。噂には聞いていましたが、人気があるんですね〜。というわけで、「ラコリーナ」内のカフェでとても美味しいと評判のバームクーヘンを食べるのにも長い行列に並ばなければなりませんでしたが、家人が順番をとる役割で行列に並んでくれたので、その間に礒田夫妻と一緒に「ラコリーナ」の不思議な建物を見て回ることにしました。

◾️建物はとても不思議なデザインです。ちょと、スタジオ・ジブリっぽい雰囲気もあります。だけど、何か惹かれるものがあるんですね。敷地の中には水田が広がっているのですが、その中に岩が置かれていて、岩の上には松が生えている…。これも不思議なデザインです。誰がどういうコンセプトで設計したのだろう…と思い、ちょっとスマホでググってみると、なんと藤森照信さんでした。不思議なデザインで惹かれるものがある…と思ったのは、そういうことだったのですね。「ラコリーナ」の設計が藤森照信さんであるということを、私はまったく知りませんでした。しかし、とっても有名な話なんですね。

◾️随分以前のことになるけれど、ちょっとした仕事で、藤森照信さんが設計した住宅を訪ねたことがあります。「ニラハウス」とネーミングされた小説家のご自宅でした。「ニラハウス」と呼ばれるそのお宅は、屋根にあの野菜のニラのポットがたくさん配置されていて秋になるとニラの花が屋根一面に咲くということをお聞きしました。この「ラ コリーナ」の屋根には全面に草が生えています。だから、「草屋根」。残念ながら、今日は補修中でした。また、水田も、もちろん田植え前の状態でした。補修が終わり、水田に稲穂が実る頃にまた再訪してみたいと思います。まあ、そのような建物のことはともかく、無事に、有名なバームクーヘンを食べることができました。たしかに、ソフトで柔らかく、軽い感じのバームクーヘンで、とても美味しくいただきました。「ラ コリーナ」と藤森照信さんのことについては、以下をご覧いただきたいと思います。

孫の成長

◾️大変私的なことで恐縮ですが、孫に関連するエントリーです。孫のひな子が満2歳になりました。ついこの間、この世に生まれてきたばかりのように思うのですが、今は1人で滑り台をすべることができるし、たくさんの言葉を覚えていろいろ喋られるようにもなっています。「女の子の成長は早い…」とよく言われますが、本当にそうだよな〜としみじみ思うわけです。ひな子の母親である娘が、毎月、孫の写真をとってカレンダーにして送ってくれており、そのカレンダーを自宅の壁にぶら下げて飾っています。このような飾り始めた時は、当然のことながら、まだ枚数は少なかったのですが、2年間でこれだけの枚数になりました。上の方から眺めていくと、孫の成長のプロセスがよくわかります。

◾️昨日は、1日早くなりますが、自宅近くのレストランで、家族だけでお誕生日のお祝いをしたようです。娘によれば、ベルを鳴らして店員さんに来てもらい「ケーキください」と言えるし、ケーキのロウソクも自分で消せるらしいです。いいいですね〜。ひな子は保育園に通っていますが、今朝は保育園につくと、先生が「ひなちゃんお誕生日おめでと〜!」と出迎えてくれました。すると、ひな子も「ひなこお誕生日よ〜2歳よ〜〜!」と自分でも言っていたそうです。お誕生日が、自分にとって特別な日であることがわかっているのですね。というのも、保育園のお友達がお祝いしてもらうのを見て、自分の誕生日がやってくるのを心待ちにしていたからです。保育園のお誕生日会もとても嬉しかったようです。こういう話を娘に聞かせてもらって、おじいさんである私は、とても幸せな気持ちになれるのです。ありがたいことです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

母校同窓会滋賀支部「湖東・湖北ブロック」の新年会

関門海峡

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️さて、殆どのモノは処分したのですが、自宅に持って帰ったものもあります。一部の食器、重要な書類、アルバムや写真…。そして絵画です。「文化資本」の蓄積がない家でしたが、どういうわけか絵画が飾ってありました。両親が自分たちの趣味で買い求めたというよりも、絵を描くことが好きな知人から贈ってもらったり、知人の画家から購入したりという感じでしょうか。写真は、その知人の画家の水彩画です。今は、我が家に飾ってあります。色紙に描かれています。その画家の先生は、私の絵の先生でもありました。まあ、私の才能は開花しませんでしたが…。この水彩画は、関門海峡の風景を描いたものです。門司側から下関側を描いていると思います。この絵を見ながら、下関や北九州の小倉にいた頃のことを(5歳から10歳)、いろいろ思い出しています。

【追記】◾️母の自宅のモノを処分して色々思うところがあります。「終活」の諸々に関連してでしょうか。歳をとると、自分で家の中のモノを処分できなくなるのだと思います。亡くなった両親を見ていてそう思いました。処分には体力も気力も必要ですし。もし「終活」的な意味での「断捨離」を行うのならば、健康なうち、前期高齢者のうちにやってしまわないと、多分、子ども世代に迷惑をかけてしまうと思います。これを、「迷惑」といってしまうところが、今時なのですが…。それと、あとはエンディングノートですね。銀行や年金や役所関係のこと…全部を含めたことを、エンディングノートにきちんと書いておくことでしょうか。

「還暦記念同窓会」

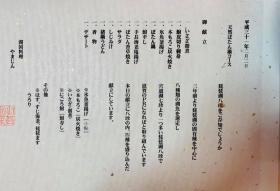

◾️母校である兵庫県立兵庫高等学校の「還暦記念同窓会」が開催されます。この案内のハガキが届いた時、デザインの意図がすぐにわからなかったのですが、これは「還暦」という漢字をデザインしているんですね。なるほど。しかも「熨斗」まで。凝っていますね〜。同窓会は、神戸市内のホテルで開催されます。おそらく、卒業式以来という方達にもお会いできるのではないかと思います。

◾️母校である兵庫県立兵庫高等学校の「還暦記念同窓会」が開催されます。この案内のハガキが届いた時、デザインの意図がすぐにわからなかったのですが、これは「還暦」という漢字をデザインしているんですね。なるほど。しかも「熨斗」まで。凝っていますね〜。同窓会は、神戸市内のホテルで開催されます。おそらく、卒業式以来という方達にもお会いできるのではないかと思います。

◾️高校の同級生とつながったのは、昨年の春に開催された母校の創立110周年記念事業がきっかけになります。この記念事業は神戸ポートアイランドにあるポートピアホテルで開催されました。記念式典の後は、記念祝賀会。800名程の卒業生が参加されました。 私は、1974年の夏、広島の県立高校からこの兵庫高校に転校してきました。ということで、他の皆さんと同じように入学の時から一緒にいたわけではありません。転校当時は広島弁をしゃべっていたようですが、そういう転校生に、皆さん、けっこう親切にしてくださったんだなあと少しずつ思い出します。ところで、この記念祝賀会に参加できたのは、仕事で知り合いになり、お互い兵庫高校の同窓生であるとわかり、しかもfacebookでも友達になっていただいたKさんのさんのおかげです。Kさんとは卒業年次が13年違うわけですが、facebookを通して熱心に記念事業に参加するようにとお誘いいただきました。そのお誘いがなければ、同級生との再会はありませんでした。ありがたいなあと思います。「還暦記念同窓会」ですが、3月に神戸市内のホテルで開催されます。メインパーティーは夕方17時から、そのあとのアフターパーティーにも参加する予定です。

◾️ところで、「還暦」って、あまり深く考えていませんでしたが、「歴が還る(かえる)」ということなんですね。「干支」(かんし、えと)のうちの十二支(じゅうにし)「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」と、十干(じっかん)「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の組み合わせが、生まれた時の組み合わせに還るわけです。私の生まれた1958年の場合は、「戊(つちのえ)」と「戌(いぬ)」の組み合わせ、「戊戌」になります。というか、なるんだということを最近知りました。昔は、寿命もかなり短く、50歳を超えることはありませんでした。そういう意味で、当時であれば還暦はおめでたいことだったのでしょう。しかし、今は還暦は老人の入り口の手前程度の感じでしょうかね。

「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」

◾️昨年の12月23日のことになりますが、神戸市長田区にスタジオのある「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」という番組に出演させていただきました。トップの画像写っている方たちは、お1人を除いて、すべて母校である兵庫県立兵庫高等学校の先輩・同級生・後輩の皆さんになります。壁際で立っておられる方たちは、全員、この日の放送を見学に来られた同級生です。兵庫高校の同窓会は「武陽会」と言います。武陽会の同窓生は、それぞれの学年ごとに卒業年次の順番に数字をつけて「○陽会」と呼ばれます。私たちの学年は「64陽会」ということになります。写真の一番の右側のFくんとは、おそらく42年ぶりの再会かと思います。私の左に座っておられる若い女性はMC担当のKさんです。彼女も兵庫高校の同窓生です。しかも、龍谷大学文学部を卒業されています。

◾️少し説明を。「FMわぃわぃ」は、1995年の阪神・淡路大震災の直後から、在日外国人が多い長田区を中心に多言語放送をしていたミニFMがルーツになります。2016年3月31日でFM放送を停止し、現在はインターネットで放送しています。このインターネットラジオの中で、月1回、「ゆうかりに乾杯」という番組が放送されています。母校・兵庫高等学校OBを中心にゲストをお招きして、お話を聞く番組です。2009年4月に第1回目の放送が行われ、今回の私で140回目になるようです。同窓生の皆さんによる、息の長い番組ですね。すごいです。番組のサイトもあります。すべての回の音源を聴いて、放送内容の概要も読むことができます。また、放送の様子はすべて動画に撮り、すぐに編集を行ってYouTubeにアップされます。昨日の放送もすでにアップされています。これまでの自分の人生について語っていますので、ちょっと恥ずかしいですが…。

◾️こういうインターネットラジオ、比較的簡単に開設できるのではないかと思っています。今取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、これから取り組む「学生まちづくりLaboratory」の活動の延長線上で、何かできないかな…、いろいろ妄想しています。ところで、今年は、兵庫高校の創立110周年記念の年でした。そのことを記念して名簿も作成されました。そのような名簿を作成されていることをよくわかっていませんでした。結果、私は、行方不明者になっているそうです。そのことを何人かの人たちに心配していただきました。すみません。来年の3月には、今年度に還暦を迎えた「64陽会」の同窓会が神戸で開催されることになっています。楽しみにしています。

神戸へ

◾️亡くなった母の年金を支給停止にすることに関して、母の住まいの地域を所管している年金事務所に電話をしました。そうすると、母が住んでいた地域を所管する事務所ではなくて、大津の事務所でも良いということを教えてもらいました(そうか、知らなかったな)。ただし、住民票とか戸籍抄本とか、諸々の書類を発行してもらうために、あちこちをウロウロしなくてはいけません。また、年金事務所から送られてくる書類に記入をして提出しなくては行けません。事務的なことは先週でお終いと思っていましたが、来週以降にも続きそうです。

◾️喪主になるのは、今回で2回目です。父と母の2回だけでもう十分なわけですが、父や母の看病や介護、亡くなりそうになる直前の段階から亡くなった後のいろんな手続きや供養に至るまでを含めて、いろいろ勉強させてもらったような気がします。先週は、母が入所していた老人ホームの居室から荷物を撤去しました。その次の日は、暮らしていた自治体の役所で様々な手続きをしました。次から次へと担当者がやってこられて、丁寧に説明をしてくださいましたので助かりました。落語の「善哉公社」のような、たらい回しになることはありませんでしたが、よくわからない事ばかりでした。助かりました。人は、様々な制度に登録されています。当たり前のことですが、いろんなことに気がついたり、改めて認識したり…。そういう経験を文字化して、子どもたちに伝えておく必要があるんじゃないのか。今、そういうふうに思っています。エンディングノートには、そういう子どもに向けたマニュアルのようなことを書いておく部分はあるのかな…。いろいろ介護や看取りの本も出版されていますね。自分自身の介護、看取り、葬儀、亡くなった後の諸々のこと。勉強して、子ども達と共有しておこうと思います。子ども達からすれば、私の生きている間にそういう勉強をすることは、なんだか気がすすまないことでしょうしね。親の介護が終わったので、次は自分の終活をきちんとできるようにしなければなりません。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️そのあとは、元町の中華街に行きましたが、人混みが嫌でそこから外れてみると、有名な「ぎょうざ専門店 赤萬」が目の前に。ここで遅い昼食をいただきくことにしました。神戸の餃子は味噌ダレでいただきます。有名店だけあって、かなり美味しいと思いました。そしてデザートは、大学時代に所属していた関西学院大学交響楽団の後輩である採田くんが経営カフェに行きました。「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」です。以前から、噂に聞いていたフルーツサンドを、この日、やっといただくことができました。これも美味しかったな〜。みなさんも、ぜひ「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」へ。母の通夜や葬儀が終わり、ちょっと故郷の神戸で休憩です。

母のこと

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️5日は、その娘夫婦と孫、そして息子や妻と一緒に老人ホームにいる老母を見舞いました。というか、見舞う予定でした。ところが、朝、老人ホームから連絡が入りました。血液の酸素量や血圧が下がっているので病院に搬送するというのです。母は、先々月あたりから、かなり弱ってきていましたが、とりあえず、救急隊員の方達の処置で少し持ち直したようです。病院に駆けつけて母を見守りましたが、幸いなことに、母の様子が落ち着いてきたということで昼過ぎに老人ホームの方に戻ることになりましたが、老人ホームに戻った母が喋ることはありませんでした。意識があるようにも思えませんでしたが、孫たち(息子と娘)が一生懸命声をかけて見舞ってくれました。意識がないように見えてはいましたが、ひょっとすると、孫たちの声が聞こえていたのかもしれません。

◾️見舞った後は、老人ホームの側と「看取り」についての合意をしておくことにしました。滋賀医科大学の医師から、「いつ亡くなっておかしくない。まだ2年先まで生きておられるかもしれない。いつ亡くなられるかはわからない。だからこそ、お母様の延命治療をどうするのか老人ホームの側ときちんと相談をして欲しい」とのアドバイスをいただいたからです。ただし、「看取り」の協議については隣接するクリニックの医師の同席が必要とのことで、正月の休み明けに、その協議を行うということになりました。

◾️朝から大騒動でしたが、ひとまず、母を見舞った私たちは遅い昼食を摂るため老人ホームの外に出ました。そして昼食を摂っている時、老人ホームの方から私の携帯電話に連絡が入りました。今しがた、母が息を引き取ったというのです。孫たちに会った直後だったこともあり、大変驚きました。本当のことはよくわかりません。都合の良い考えかもしれませんが、孫に会って、孫の声を聞いて、安心して息を引き取ったのではないかと思います。享年86歳でした。7日に通夜を、8日に葬儀を相済ますことができました。家族と親戚だけの小さな葬儀でしたが、生前母が私によく言っていた通り、葬儀会社には、明るい華やかな洋花で祭壇を飾っていただきました。葬儀の後は、孫も含めて家族や親戚の皆さんと、母の棺を鮮やかな花でいっぱいにしました。

◾️葬儀の後は、比良山系の麓にある火葬場に。天候も晴れ。少し暖かい日でした。母のご遺体がお骨になるまで親戚の皆さんから、それぞれの方の母の思い出をたくさんお聞きすることができました。炉から出てきた母の遺骨については、女性の職員の方が、大変丁寧にご説明くださいました。まるで人骨の講義をされているかのように丁寧にご説明くださいました。その中で、「指仏」という言葉を知りました。指先の骨なのだそうです。「お母様は、手先がご器用でいらしたのでしょうね」と職員の方が言われました。たしかに。和裁、洋裁、編み物が好きでしたし、料理も好きでした。おそらくは母のお骨上げをしてくださった家族や親戚の皆さんの記憶に残ることでしょう。お骨上げ。それを見ていた孫も自分でやってみたかったようですが、1歳9ヶ月でまだ少し小さいわけで、ちょっと無理ですね。ごめんね。おじいさんの時には、ぜひよろしくお願いします。

◾️9日は亡くなった母が入所していた老人ホームに行って、母の居室から荷物を引き上げてきました。母が使っていた電動式の介護のベッドとリクライニングの車椅子については、ベッドは福祉団体に、リクライニングの車椅子は老人ホームに寄付させていただきました。考えてみれば、母のことについては、この10年間で実に多くの皆さんのお世話になってきました。その方達のお顔が頭に浮かんできます。地域包括支援センターの職員さん。介護保険のケアマネージャーさん。ヘルパーさん。訪問看護師さん。いろいろ支えてくださったご近所の皆さん。病院の医師や看護師の皆さん。老健の職員の皆さん。最寄りの役所の職員の皆さん。老人ホームの職員の皆さん。司法書士の先生。それから妻をはじめとする家族や親戚の皆さん。最後は、葬儀会社の社員の皆さんや火葬場の職員の方にも。お一人お一人の方達に、母のことに関していろんなことをお話しし、ご相談してきました。その時々、皆さんからの親切で優しいお言葉から、どれだけお力をいただけたかわかりません。また、facebookにも母の介護のことを投稿してきましたが、fbの友達の皆さんにも、介護で疲れた気持ちをどれだけ慰めていただき、励ましていただいたかわかりません。本当にありがとうございました。

◾️10日は、母が暮らしてい町の役場に行き、様々な手続きをしました。後期高齢者医療、介護保険、障害者手帳…。うっかりしていて、印鑑証明証のカードと障害者手帳のことを忘れていました。明日は、もう一度カードと手帳を返却しに役場に行って、その後は尼崎にある年金事務所に行きます。年金と健康保険の手続きをします。これで、とりあえずは社会的な手続きは一段落かなと思います。明日は、大阪梅田を経由することになります。昔、奈良に暮らしていた頃、母の世話をしに行く時には、よく阪急梅田三番街の「インデアンカレー」で昼食を摂って気合を入れたものです。明日は、うまくいけば開店直後に食べられるかもしれません。甘くて辛いカレーをいただきながら、この10年間のことを、いろいろ思い出すことにします。