魚と水田

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■トップの写真をご覧ください。水路と水田の水面に落差がなくつながっています。そのため、この地域の水田では、水田に水をはっている間はフナが侵入し産卵することができます。滋賀県では、各地で「魚のゆりかご水田プロジェクト」が取り組まれています。このプロジェクトでは、圃場整備事業により深くなってしまい魚が水田に遡上できない排水路に、魚道を設置することでフナが遡上し産卵できるようにします。しかし、今日見学した地域の水田は、自然状態で産卵できます。約60ha。すごい事だと思います。

■上原さんと一緒に水田を見学させていただきながら、水のサンプルを採取しました。自然界に存在するストロンチウムという元素の安定同位体を用いて、フナが生まれ育った水田に帰ってくる=「母田回帰」していることを明らかにすることができるのですが、その分析のために必要な水路の水をサンプルとして採取しているのです(これだけだと、よくわかりませんね…すみません)。

■魚が遡上する水田、素敵なことのように思いますが、ここで営農している農家の皆さんにとってみれば、いろいろ困ったことも起きます。水田にたくさんいる稚魚を狙ってサギなどの鳥が水田にやってきて、せっかく植えた苗を踏み倒してしまい、植え直しの作業が必要になるのです。鳥の被害ということで言えば、豊岡市のコウノトリの事を思い出します。しかし、豊岡市では「コウノトリ育む農法」(おいしいお米と多様な生き物を育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指すための農法)に取り組むようになっておられます。何かヒントがあるんじゃないのかな…と思います。豊岡の場合は、コウノトリ自体が保護の対象であり、シンボル的な鳥でもあります。しかし滋賀の場合は、社会的に注目されているのは魚であり、鳥は(今のところ)害を及ぼす存在でしかありません。

■もっと、魚との共存を支える「社会的な仕組み」があればな…とも思います。そのためにも、この水田が持つ「様々な価値」をきちんと評価することが必要でしょう。どうすれば良いのだろう…。そのような「仕組み」や「評価」を、農家の皆さんはどのように受け止めるのだろう…この日は、そのようなことを考えました。

企業の方の来室

■先週、少し研究室を綺麗にしました。とはいっても、本ばかりの研究室なので、お客様がお越しになっても、最低限失礼のない程度の綺麗さです。今日、来客がありました。滋賀県内で企業関係者の方です。CSRの一環として、琵琶湖の環境問題に関連する事業に取り組んでおられます。ここで、詳しく書けないのが少し残念ですけど。曖昧な書き方になることをお許しいただきたいのですが、今日は、琵琶湖の環境問題の一つを解決していくための「社会的な仕組み」作りに関するお話しをお聞かせいただきました。大変興味深く拝聴しました。

■先週、少し研究室を綺麗にしました。とはいっても、本ばかりの研究室なので、お客様がお越しになっても、最低限失礼のない程度の綺麗さです。今日、来客がありました。滋賀県内で企業関係者の方です。CSRの一環として、琵琶湖の環境問題に関連する事業に取り組んでおられます。ここで、詳しく書けないのが少し残念ですけど。曖昧な書き方になることをお許しいただきたいのですが、今日は、琵琶湖の環境問題の一つを解決していくための「社会的な仕組み」作りに関するお話しをお聞かせいただきました。大変興味深く拝聴しました。

■多くの立場や利害の異なる人びとが横に繋がり、連携していかなければ、解決が困難な様々な環境問題に私たちは直面しています。しかし、横につながり、連携していくにも、そこには見えない「ガラスの壁」があります。社会の中の様々な制度が、そのような「ガラスの壁」を作っています。「ガラスの壁」によって、人びとは自動的に、あるいは予定調和的には繋がっていきません。だからこそ「社会的な仕組み」が必要になります。また、そのような「社会的な仕組み」に人々が一方的に動員されるようになるのでは意味がありません。「社会的仕組み」を通して、生み出された成果が「見える化」していく必要があります。

■「で、いったい何の環境問題なのか?」ということになるのですが、残念ながら、まだ構想段階のアイデアなのでここに詳しくは説明することはできません。すみません。ただし、「社会的仕組み」の根拠となる科学的な調査は進みつつあります。この「社会的仕組み」を骨組みとして、そこに多くの方たちの夢を盛り込みつつ、経済的にも持続可能なものになっていかねばなりません。そうでないと、企業の皆さんには参加ができないようになります。どうすれば良いでしょうか。多くの方たちの知恵をお借りしなければなりません。

■と、こんな風に書いても、何のことやらわかりませんね。詳しく説明できる日が、やってくるように頑張ります。

生物の研究に関するニュース

■昨日、たまたまですが、2つの生物の研究に関するニュースをネット上で読みました。ひとつは、「体内で10年超!精子貯蔵する女王アリ ヒトへ応用も」。もうひとつは、「レジ袋食べるガの幼虫、プラスチックごみ問題に有用か 研究」。

■前者の記事は、甲南大学の研究者の成果についてです。記事の冒頭ですが、こう書いてあります。「アリの巣に“君臨”する女王アリ。その最大の仕事は、長生きをし、卵を産み続けることにある。ところが、交尾をするのは、女王の運命を背負って巣立つ時期の一瞬だけ。そのときの精子を生涯、大事に使っているという。本来、寿命が短い精子を常温で長期間生かしておくためのメカニズム」が、明らかになってきたようです。一瞬の交尾で獲得した精子を、受精嚢という袋にためて生かしておくらしいのです。どうも受精嚢の中の酸素濃度を低くして、精子が動けないようにしているらしいのです。また、受精嚢のなかだけで働く12個の遺伝子が存在しており、精子の長期貯蔵にかかわっている可能性があるとも記事の中で説明されていました。

■個人的な感想なのですが、女王アリの「女王」という言い方は、私のような生物学に詳しくない者の「偏見」を強化してしまっているのかも…と思いました。記事によれば、卵を産めなくなれば、同じ巣にすむ働きアリに殺されることもあり、その場合、代わりの女王が育てられたり、その巣は滅びたりするらしいからです。実態として、女王アリとは、働きアリに管理されている卵の製造工場のような感じですからね。

■後者の記事は、イギリスの研究者の成果です。ハチノスツヅリガという幼虫の時代に、ミツバチの巣を食べる蛾がいます。これは、養蜂家からすると害虫ということになります。で、このハチノスツヅリガの幼虫なのでが、偶然に、スーパーのレジ袋を食べて、「幼虫がプラスチックを完全に消化したことを確認。化学成分を分解していたことが分かった」というのです。

■このニュースを読んでふと思ったことは、どうして、その応用可能性がオチになるのか不思議に思いました。例えば、女王アリの記事については、次のように説明しています。

精子貯蔵のメカニズムが分かれば、ヒトや家畜などの精子の保管に応用できる可能性もある。現在は、液体窒素で極低温にして凍結させる手法が用いられているが、「常温で貯蔵することで細胞へのダメージが少なく、コストが低い、新たな精子の保管方法の開発につながるのでは」と話す。

■まったく根拠はありませんが、何か取材する側があえてその研究の応用可能性を確認しようとしているのではないか…と思ってしまったのです。サイエンスとしての、生物学上の新しい発見も、それそのものとして評価できない。それが何の役に立つのかという文脈に位置付けなければ…という「脅迫観念」のようなものを感じるのです。そういう内容を記事な書かなければ、世の中が納得してくれない。そんな事さえ想像してしまいます。プラスチックを分解する研究の方はどうでしょうか。

多数の幼虫を使ってプラスチック袋を分解させることは現実的でないとした上で、プラスチック分解物質を環境に害を与えない液体として開発し、プラスチック処理施設で使用するという方法が考えられると説明した。

■いかがでしょうか。これも根拠がありませんが、「それではたくさん幼虫を生み出して、そいつらにプラスチックを食べさせれば」というすぐに役立つ話しにつなげてしまう傾向を、この研究者は警戒しているようでもあります。その上で、あえてその応用可能性について(渋々?!)言及している(させられている…)。まあ、そういうことを考えてしまうわけですね。

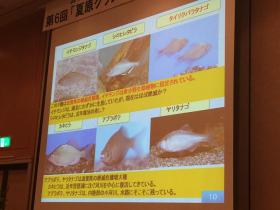

第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

■4月15日は59歳の誕生日でした。自宅でのんびりしたかったのですが、偶然にもその日は仕事が入っていました。平和堂財団の第6回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が、草津市のエストピアホテルで開催され、私も助成団体の選考委員の1人として出席しました。平和堂財団は、滋賀県内では各地にあるスーパーマーケット平和堂の創業者である故夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に私財を寄付して設立されました。この平和堂財団が創設した環境保全活動への助成事業が「夏原グラント」です。グラントとは、助成金のことです。以下は、公式サイトにある説明です。

公益財団法人平和堂財団は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して2012年度から助成を開始しました。

助成の対象となる事業は、滋賀県内または京都府内で実施される「琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものです。

■3月に公開審査会が開催されましたが、その審査会で助成対象に決まった団体に、平和堂の現代表取締役社長であり財団の理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が直接手渡されました。また、贈呈式のあとは、助成を受けてきた3つの団体が活動事例発表が行いました。画像は、そのうちの1団体。その立派な活動に対して、私が心の底から敬意を払っている市民団体「ぼてじゃこトラスト」のプレゼンテーションです。活動内容については、過去のものですが、「夏原グラント」の公式サイトの中で紹介されています。ぜひ、ご覧いただければと思います。

■活動事例発表の後は、交流会が開催されました。今回は、里山保全をテーマにする団体が多かったのですが、助成を受けた団体同士が、ネットワークを作っていっていただき、情報交換し、刺激を与えあい、ノウハウ等を共有していくと素晴らしいなあと思いました。もっとも事務局は手一杯なので、そのようなネットワーク形成の自発的な動きがこの夏原グラントの中から生まれてくるといいんですけどね。

第1回「生物多様性しが戦略推進専門家会議」

■このホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔初」の下にある青い文字が並ぶメニューバーがあります。このメニューバーのうち、「ABOUT-A」には、私のプロフィールやこれまでの経歴等の基本的な情報が記載されています。その中には「社会的活動」という小タイトルがあり、これまで委員に就任してきた自治体の審議会・委員会のリストが記載されています。そのうちの1つになりますが、2014年1月から2015年3月まで、「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」の委員を務めていました。この専門家会議では、滋賀県の生物多様性を推進するための「生物多様性しが戦略」を策定に向けて議論を行ってきました。議論の成果は、「しが戦略」として策定され公表される事になりました。その途中では、県内6ヶ所でタウンミーティングを開催しました。私も、大津会場でファシリテーターを担当しました。この「しが戦略」の詳細については、トップの写真の中にある冊子『自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-』をご覧いただきたいと思います。PDFファィルでもお読みいただけます。

自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-

■今回開催された「生物多様性しが戦略推進専門家会議」は、この「生物多様性しが戦略」の中間評価に向けて、数値目標(指標)や中間評価の手法について再検討を行う事にありました。いろいろ議論が行われました。ひとつには、生態系サービスのうち調整サービスに関する部分が少ないことが気がかりとの指摘がありました。ダムや堤防だけで治水を行うのではなく、総合治水を行うというのであれば、人が手を入れて水源涵養の機能が上昇した森林を森林整備率等で評価することが必要だという意見です。

■私は、野生の鹿による鹿害の被害について、県内のあちこちで聞いていることから、この点から意見を述べました。鹿が増えすぎて森林や山の植生を破壊しているのです。「しが戦略」では、平成22年を基準年度として、「ニホンジカの生息数」を「しが戦略」策定時から目標年度の平成29年度までに半減することが目指されていました。もちろん、現実はうまくいっていません。また、「ニホンジカの生息数」に加えて、「狩猟免許う所持者の人数」も指標として上がっています。私が指摘したのは、これだけではどれだけ駆除できたのかが見えないので、「社会的努力」の「見える化」が必要だということです。できれば、駆除した鹿肉は廃棄物として処分してしまうのではなく、社会的にも有用な資源として活用されることが望ましいわけですが、そのあたりの実態がどうなっているのかが把握できる数値がありません。指標とはならなくても、参考値として指標を支えるようなデータが必要だと思うわけです。そのような参考値を添えることで、社会の中の生物多様性をめぐるシステムの持つダイナミックな動きを評価することができます。

■評価は、「社会的努力」を後押しするものであってほしいと思います。目標値に到達していないとダメ出しをするためではなく、なぜうまく行かないのかを考える契機にしなければなりませんし、もっと言えば、生物多様性をめぐるシステムの中で、社会的努力をしている人びとの意欲を喚起し、エンパワメントしていくような形で機能するものである必要があります。

■この専門家会議、今年の秋まで3回開催される予定です。

第27回「湖辺ルネッサンス〜大津のヨシ作戦〜」ヨシたいまつ一斉点火

■昨晩のことになりますが、第27回「湖辺(こへん)ルネッサンス~大津のヨシ作戦~」のフィナーレを飾る「ヨシたいまつ一斉点火」に参加してきました。大津市内の以下の4ヶ所で開催されました。堅田学区会場(今堅田三丁目地先・びわ湖大橋プラザ付近湖辺)、雄琴学区会場(雄琴六丁目地先・アクティバ琵琶前湖辺)、膳所学区会場(由美浜地先・大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ)、晴嵐学区会場(松原町及び唐橋町地先・国道1号線瀬田大橋と瀬田唐橋の間の瀬田川右岸(西側)河川敷) 。滋賀県ヨシ群落保全審議会の委員のお1人が、雄琴学区の自治連合会長をされており、その会長さんからお誘いもあったことから、雄琴学区会場の「ヨシたいまつ一斉点火」を見学させていただきくことにしました。会場に到着すると、すでにたくさんの方たちでにぎわっていました。学区内から親子連れで参加されている方が多いように思いました。火を使うことから、消防団の方たちも待機されていました。

■「ヨシたいまつ一斉点火」の4会場のうちで、この雄琴会場がヨシ群落としては一番面積が広いとのことでした。この雄琴学区のヨシ群落では、1月の末、ボランティアの方たちや、企業のCSR活動で参加された社員さんたちが、ヨシ刈りを行いました。昨晩のヨシたいまつは、その時に刈り取ったヨシが使われています。一斉天下の直前、夜空には満月に近い月がのぼっていたこともあり、湖辺に建てられたたくさんのヨシたいまつがうすぼんやりと確認できました。そのたいまつに、雄琴学区の親子の皆さんが一斉に点火すると、ヨシのたいまつはとても勢いよく燃えあがりました。大変、幻想的な風景がそこに生まれました。今年で、27回目。その前からも雄琴学区では、このようなイベントをされているようで、その時代の回数も加えると42回目になるそうです。

■今回初めて見学をして、たくさんの地域の親子が参加される一大イベントであることがわかりました。このようなイベントに参加しながら、ヨシ群落が魚や鳥をはじめとする生き物たちの生息場所であり、ふるさとの原風景でもあることを頭に思いうかべていただけると素晴らしいなあと思いました。さらに、身近にあるヨシ群落のことを普段から感じつつ、暮らしていけるとよいなあと思います。春、夏、秋、冬。四季折々の風景があります。これからもう少し暖かくなると、コイ科魚類が産卵している音が聞こえるかもしれません。ヨシが茂る頃には、鳥の鳴き声も聞こえてくるでしょう。多くの皆さんが、身近なヨシ群落や琵琶湖のことを気にしながら暮らしていくことが、結果としして、ヨシ群落や琵琶湖の環境保全の土台になるのではないかと思います。一般的にもいえる傾向かと思いますが、人びとが身近な環境から関心を失ってしまうと、その環境が破壊されたり、その質が劣化するリスクが高まります。人びとが身近な環境を強く意識することは、ある意味、「抑止力」を生み出すことにもなるのです。地域の皆さんの意識のなかに、このヨシ群落は自分たちが「守り」をして見守っているのだ…という気持ちが涵養されていくことが大切なのだと思うのです。ただ、一般論として「琵琶湖やヨシ群落を大切にしましょう」と言うこととの間には、大きな違いがあるように思います。

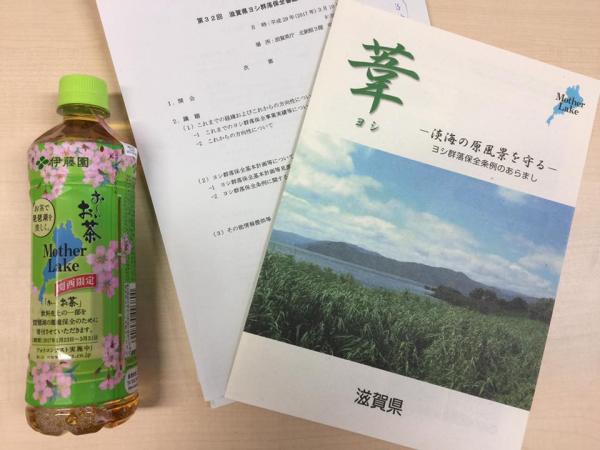

第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■今日の午前中は、第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。審議会というと大変固いというイメージがありますが、委員の皆さんのご協力のもと、とても楽しい雰囲気のなかで審議会を進めさせていただいています。審議会の会長ではありますが、委員の皆さんとの議論とその展開にわくわくしています。

■昨年は、審議会以外にも、ワークショップ形式の検討会を開催しました。ヨシ群落を保全する上での課題を抽出しました。現在のヨシ群落保全条例は制定されてから25年ほとが経過しています。そのため、今の時代状況にあった施策、もっとヨシ保全に関わる「人」に焦点をあてる必要があるという認識を、審議会の委員の皆さん、そして事務局の職員の皆さと共有できるようになりました。

■これは、あくまで個人的な意見ですが、これまでのヨシ群落を「守る」「育てる」「活用する」に加えて、ヨシ群落を保全する人びとが「つながる」こと、そのような人びとを社会的に「支える」こと、そしてその活動の様子を社会にたいして「知らせる」ことも必要だと思っています。琵琶湖の周囲には、たくさんの団体がヨシ群落の保全活動に取り組んでいますが、残念なことに、現時点では、ほとんど横のつながりがありません。お互いの活動を紹介しあい、様々な保全に関わる経験や悩みを共有していくために「つながる」ことが大切かと思います。そして、そのような活動を経済的にも社会的にも応援していく「支える」仕組みも必要です。さらに「つながる」と「支える」を育てていくためにも、より広い社会の人びとに知っていただく「知らせる」ことにも取り組まねばなりません。

■そのような「つながる」「支える」「知らせる」ことを強化していくためには、多くの団体が集まることのできるプラットホーム機能、「場づくり」や「関係づくり」が大切だと思っています。今日も、そのようなご意見をいくつかいただきました。行政が、このようなプラットホームを作ろうとするとき、様々な団体に頭を下げてお願いをして、会議に集まっていただく…そのようなパターンが繰り返されてきました。しかし、今回はもっと違った形でプラットホームをつくることができるのではないかと思っています。私が知る限り、ヨシ群落の保全に取り組んでいる方達は、お互いに「つながりたい」とお考だからです。行政から頼まれたから…ではなく、ヨシ群落保全を自分たちの問題として取り組まれているのです。

■これまでのヨシ群落保全条例のなかでは、「守る」「育てる」「活用する」が謳われてきました。これらの「守る」「育てる」「活用する」を縦糸と呼ぶならば、「つながる」「支える」「知らせる」は横糸と呼べるのかもしれません。この縦糸と横糸とが、うまく織り上げられていくなかで、ヨシ群落保全のために、どのような新しい施策や仕組みを考えていけばよいのか、皆さんと力をあわせて考えていきたいと思います。ところで、写真の左の方をご覧ください。伊藤園さんのペットボトルのお茶「お~いお茶」です。このお茶の売上の一部が琵琶湖の環境保全のために寄付されています。伊藤園さん、ありがとうございます。このようなご寄付を有効に活用させていただくためにも、頑張って取り組んでいきたいと思います。

【追記】

■忘れないように追記しておきます。今日の審議会では、前回に続き、科学的なエビデンスにもとづいて、どのようにヨシ群落を多面的に評価していくのか…という点でもいろいろ議論がありました。ヨシ群落の面積だけを指標にするのではなく、もっと多様な指標による評価が必要だという意見です。多面的な評価は、保全活動を行う上での根拠にもなります。もちろん、自然科学的な側面からの評価だけではなく、社会科学的といいますか、社会的な側面からの評価も必要かと思います。地域社会の皆さんが、ヨシ群落の保全に取り組むことの意味もきちんと視野に入れる必要があります。

■出席されたある委員は、琵琶湖博物館の学芸員の指導を受けながら、すでに自主的にヨシ群落の調査を始めたことを紹介してくださいました。また、宇治川でヨシ群落の保全活動についてもご紹介くださいました。また、以下のご指摘、ご意見もいただきました。公道で廃車を放置すれば法律上もすぐに問題なるわけだが、ヨシ原に廃棄された船についてはなかなか社会的に問題にされない。景観上も問題というご指摘。従来のヨシ群落保全条例で言われる「守る」「育てる」「活用する」の「活用する」については、それをヨシ紙等の原料として活用するというだけでなく、例えばエコツーリズム等の対象として、カヌー等のレジャーの場として、ヨシ群落自体が持つ「楽しむ」価値をもっと評価していくべきというご意見。ヨシ群落でのイベントが、地域のつながりを強化し、琵琶湖への関心をより強める機能があるというご指摘。これらのご意見、いずれ議事録になろうかと思いますが、今後の検討会や審議会での議論にきちんと反映できるようにしていきます。

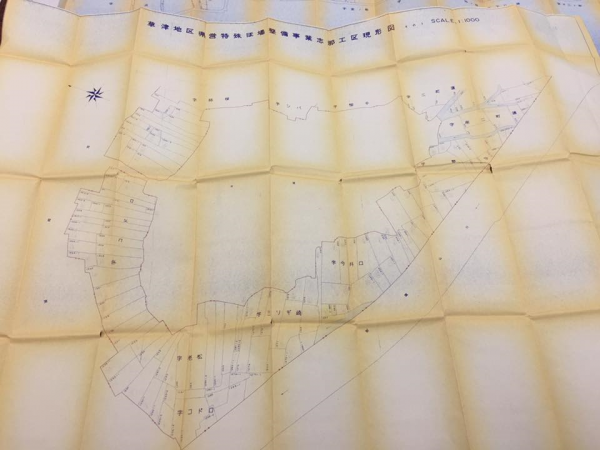

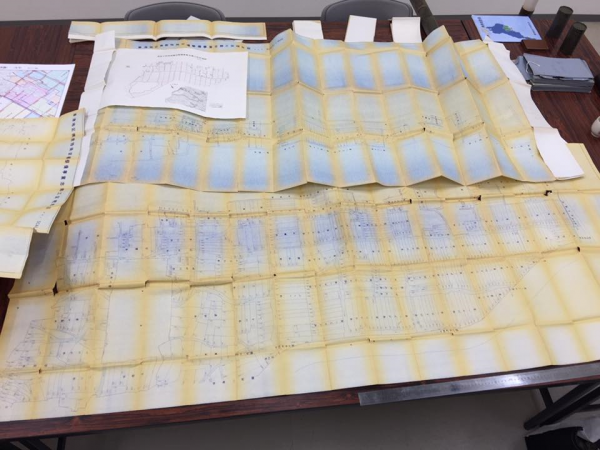

圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図

■午前中、滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課の職員の方と一緒に、草津用水土地改良区事務所を訪問しました。明日、一緒に訪問する予定担っている滋賀県草津市志那町の昔の地図を拝見するためです。もちろん、現在の地図ではありません。圃場整備事業を行う以前の時代の地図です。上の画像いただければご理解いただけると思いますが、いわゆる「青焼」の地図です。今の若い方達には、「青焼」といってもよくわかりないと思います。でも、説明するのは面倒臭いので、ご自身でお調べください。

■琵琶湖の湖岸に面した志那町の圃場整備は昭和47年(1977年)から始まりました。この「青焼」の地図では、圃場整備事業が行われる直前のこの地域の様子がわかります。時間が経過しているので、地図も劣化し変色していますが、よくよく見ると、地域内に大小様々な水路が走っていることがわかります。もちろん、巨大国家プロジェクトである琵琶湖総合開発(1972年〜1997年)が行われる前になります。志那町にある平湖・柳平湖という内湖も、複数の水路で琵琶湖とつながっていました。当時は、閘門が設置されていました。琵琶湖と内湖の水面の高さが異なるためです。船で琵琶湖と内湖とを行き来するために設置されていたのです。内湖の周辺だけでなく、琵琶湖から離れた所にも、水路が走っていました。

■以前、志那町の皆さんに、田舟を使った農業や魚とり(おかずとり)のことなど、いろいろ聞かせていただいたので、地図をじっと眺めていると、地図の中に陸と水が入り混じった「水っぽい」世界が浮かび上がってきました。土地改良区事務所では、同様の地図が草津市役所にもあるお聞きしました。そこで、すぐに草津市役所の都市計画課を訪問しました。そして、突然の訪問でしたが、河川改修や圃場整備事業以前の都市計画の白地図を見せていただきました。昭和41年のものです。こちらの地図も、非常に素晴らしかったです。ワクワクしました。

■これから、この志那町の内湖の環境再生と志那町の地域づくりがセットになったような事業に参加・参画していくことになっています。明日は、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバー、滋賀県、草津市、滋賀県大、立命館の教員が参加する会議に出席します。この事業のなかで、この地図を活用して、人びとの個々人の記憶の中に眠っている「水っぽい」世界を「見える化」して(一種のアクションリサーチ)、若い世代の皆さんも含めた地域全体の財産として共有できるようになれば…と思っています。詳しいことは、またお伝えできるかと思います。

琵琶湖遭難事件と比良おろし

■前回のエントリーは琵琶湖周航の歌がテーマでした。この動画もYouTubeで見つけたものですが、琵琶湖周航関連です。。ニュースですので著作権が心配ですが…、まだご覧になることができます。京都大学のボード部OBに皆さんが、ボートで琵琶湖一周する周航を計画しているというのです。頑張りますね。無事に1周できる良いですね。本番は6月です。

■なぜ6月なのか、関係者に直接聞いたわけではありませんが、6月から8月にかけての夏の季節が一番琵琶湖に強風が吹かないから…ではないかと推測しています。私は気象については全くの素人なのですが、ローカルな気象現象について研究されている在野の研究者の方達がおられます。琵琶湖地域環境教育研究会の皆さんです。この研究会が、そのローカルな気象現象の日々のデータを丹念に集めながら取り組まれている活動に「ビワコダス」があります。この取り組み、非常に重要だと思っています。この「ビワコダス」の取り組みをもとに、研究会が琵琶湖の気象の中でも特に特徴的な「比良おろし」に解説した文章があります。「改訂版琵琶湖ハンドブック」の中の解説です。これは、PDFファイルでも読むことができます。リンクを貼り付けておきますね。

■このリンク先の解説をお読みください。「比良おろし」とは、若狭方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖側に駆け下りる強風のことです。JR湖西線がしばしば強風で止まりますが、多くの場合、この「比良おろし」の影響かと思われます。「比良おろし」の中でも、頻度が一番高いのは3月、そして4月ということになります。毎年3 月末に行われる天台宗の「比良八講」と呼ばれる行事の前後に吹くものを「比良八講・荒れじまい」、「比良八荒(ひらはっこう)」と呼びます。この風が吹くといよいよ春がやってくると滋賀の皆さんは実感するわけです。

■冒頭に紹介した京都大学のボート部OBの皆さんは、琵琶湖一周の周航を6月に実施されます。しかし、戦前(1941年4月6日)のことになりますが、4月の最初に、この琵琶湖でボートをこぐ学生たちが遭難したという事件がありました。「琵琶湖遭難事故」です。金沢第四高等学校のボート部の学生8人は、京都大学の学生ら3人、合わせて11人の皆さんが、現在の高島市の今津から出発し遭難しました。事故の原因ですが、「比良おろし」に煽られて沈没したのだろうと言われています。琵琶湖地域環境教育研究会の研究によると、「比良おろし」は、比良山地周辺において北西側の気圧が高く、地上等圧線が北東から南西に流れる時によく発生するようです。

Satoyama Japan | The Secret Watergarden | Discovery English Subtitles

■BBCが製作した作品のようです。滋賀県高島市新旭町針江の水辺環境や、その水辺環境と一体化した針江の暮らしが取り上げられています。ステレオタイプというと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとBGMが…、日本人の私にはちょっとだけですが違和感がありますが…。素敵な作品です。