「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。

◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。

◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。

長浜市長にインタビュー

◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。

◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。

◾️今日の仕事も、大学と地域社会との連携に関して、長浜市長の藤井勇治さんにインタビューすることでした(ちなみに、藤井さんは、龍谷大学の卒業生です)。今日の藤井市長へのインタビューは、20年ほど前からお付き合いのあるコンソーシアム顧問の仁連孝昭先生(滋賀県立大学名誉教授、元副学長)、長浜バイオ大学の河合靖先生、そして私の3名でさせていただきました。コンーソシアムの大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。

◾️インタビューの後は、藤井市長から「せっかくですから、盆梅展もみていってください」と招待券をいただくことができました。ということで、ひさしぶりにたくさんの盆梅を鑑賞してきました。展示場である「慶雲館」には、うっすら梅の香りが漂っていました。写真は「不老」と名付けられた八重紅梅。推定樹齢は400年だそうです。長浜最大の盆梅だそうです。400年。世話をきちんとしていれば、これだけ長く花を咲かせることができるのですね。藤井市長、ありがとうございました。

◾️市役所での仕事を終えて帰宅する際、湖西線にある自宅最寄り駅まで琵琶湖の周囲を時計回りで帰るのか、それとも湖北の近江塩津経由して逆時計回りで帰るのか、ちょっと迷いました。嬉しい迷いです。せっかくですから、ちょっと「ローカル鉄道の旅」の雰囲気を味わおうと、後者の逆時計回りで帰るのことにしました。あいにくの天候でしたが、水墨画のような琵琶湖の風景を楽しみながら帰宅することができました。マキノのあたりでは、水田を横切る猿の集団を見かけたり、北小松では道路の工事が進んでいるなとか…ちょっとした変化に気がつきました。近江今津での乗り換えでは、ホームが違うということにギリギリで気がつき慌てて隣のホームに停車した電車に駆け込みましたが。

◾️昨日は長浜市長へのインタビューでしたが、来週の金曜日は草津市長へのインタビュー、そして25日は滋賀経済同友会の関係者へのインタビューになります。

世界農業遺産への認定申請が承認されました。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。

◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。

「びわぽいんと」

◾️昨日の午前中は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのミーティングでした。経験的に思うことがテスが、ディシプリンの違う人たちが集まって取り組む文理融合のプロジェクトの場合、プロジェクトの一番基本的なフレームワークを常に確認し合いながら進捗させなければなりません。良いミーティングだったと思います。というのも、お一人は海外の方で、私の英語の能力が不十分なので、同席したメンバーに適宜通訳をしていただいたので…。でも、ミーティングの後にいただいたメールでは、きちんと理解し合えたことがわかりました。安心しました。

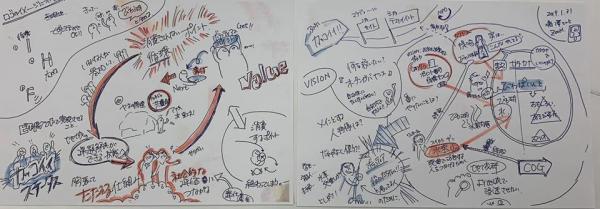

◾️昼からは京都市の本部にある大学の本部に行って事務仕事をしました。書類を作成仕上げて提出しました。そのあとは大津市浜大津にある琵琶湖汽船へ。琵琶湖汽船の社長であり、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の仲間でもある川戸さんのアイデア「びわぽいんと」について、相談をするためです。その運用の方法、運用するNPOのこと、諸々を相談です。こちらも良いミーティングでした。「びわぽいんと」は、「ポイントを貯めて贈る‼︎」が基本になります。「びわぽいんと」の本質は「交換」ではなく「贈与」(gift)なのです。琵琶湖の環境保全に取り組む様々ん団体が「びわぽいんと」を通してつながり、支え合う、そのようなネットワークが琵琶湖の周囲に展開することを願って、真剣に取り組んでいきます。2つめの絵ですが、これは「あるがゆう」さんのグラレコ=グラフィックレコードです。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんが「びわぽいんと」について語ったことを、あるがさんがグラレコしたものです。「びわぽいんと」、いろんな方達に支えられながらその実現に向けて進捗しています。

今年初めての「利やん」

◾️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。TVの「酒場放浪記」で有名な吉田類さんもやってきた滋賀の居酒屋の名店です。毎週、欠かさず通っている大切な「サードプレイス」です。なのですが、5日に母を亡くしたこともあり、3週間ぶりの訪問になりました。新年、お店は7日から始まりました。ご常連の皆さんが続々とやってこられるなか、私がやってこなかったことから、お店のスタッフの皆さんには心配をおかけしたようです。大丈夫、亡くなった母の様々な手続きも見通しが立ってきたので、また通わせていただきます。「利やん」の年明けは、まずは樽酒からです。滋賀県の石部の酒「香の泉」を、ご常連のお一人と楽しみました。

◾️今日は、そうやってひしぶりの「利やん」でゆったりしていると、なんと市民団体「水草は宝の山」に一緒に取り組んでいる「近江ディアイ」の藤澤栄一さんが来店されました。そして、もうじき立ち上げる予定になっているNPO法人「琵琶故知新」のことについて諸々の相談を行いました。NPO法人「琵琶故知新」では、琵琶湖に関わって活動する団体や、琵琶湖に関心を持っている方たちの「つながり」を生み出すためにユニークな取り組みを展開する予定です。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのではないかと思います。

「学生まちづくりLaboratory」、いよいよ始まります!!

◾︎昨日は、17時から、大津市の「仰木の里学区」の皆さん、龍谷大学、大津市役所の連携による「学生まちづくりLaboratory」の学内ミーティングが、瀬田キャンパスと深草キャンパスをテレビ会議システムでつなぎ開催されました‼️いよいよ、始まります。

◾︎過去のエントリーになりますが、この「学生まちづくりLaboratory」については、10月26日のエントリー「『学生まちづくりLaboratory』研究員募集中!!」に詳しく説明しています。ぜひ、お読みいただければと思います。

「SDGs x 仏教」

■ネットで「『SDGs x 仏教』の秘めたる可能性 日本はイニシアチブをとれる」(Forbes Japan)という記事を読みました。

「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」の打ち上げ&「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」

◾️先週の木曜日のことになりますが、先日開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の打ち上げと、世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」が、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催されました。滋賀県庁の農政水産部の皆さんとよく飲みました。最後、何か話したような気がするけど何を話したか忘れてしまいました。まあ、聞いた皆さんも忘れているでしょうがwww。

◾️写真は、飲んだ後の集合写真です。私は4月生まれで既に還暦になりましたが、私の左右におられるお2人も同級生です。年度内には還暦に。ちなみに向かって左は、農政水産部を率いておられる部長さんです。若い方達に囲まれて、我らアラ還は幸せです。しかし、スーツの皆さんの中で、1人私は…浮いてるような。でも、とりあえず我らはチームです!!

◾️さて、滋賀県が世界農業遺産に向けて行った申請、まずは国内の一次審査は突破しました。しかし、審査はまだまだ続きます。今回の決起集会という飲み会が、ローマでの世界農業遺産認定につながる一歩となるように、引き続きアドバイザーとして、頑張っておられる職員の皆さんのお手伝いをさせていただきます。頑張った成果が実を結び「世界農業遺産」に認定されると、来年の「びわ100」では「祝・世界農業遺産認定」を祝って100kmを歩くことになります。しかし、重要なことは、むしろ認定の後の取り組みの方ですね。ローマへ通ずる道の向こうには、まだまだ次の道が伸びています。

◾️木曜日は、この打ち上げ&決起集会、そして金曜日は昨日のエントリーにも書きましたが、鉄道ファンとの交流会。飲み会が続きました。

お知らせ 3つの新しい取り組み

▪️今、わくわくしながら取り組んでいるプロジェクトがあります。ひとつは、市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)のプロジェクトです。水草の有効利用に関する社会的仕組みを構築することが、このグループの目的です。大津市や滋賀県庁の関係部局の皆さんにも応援していただいていますし、また、グループの中には企業の経営者の皆さんにもご参加いただいています。いろいろ、思わぬハードルが突然現れたりしますが、それを乗り越えてこそのプロジェクトです。頑張ります。

▪️それから、まだきちんと公表できませんが、新しい取り組みをこれから始めようとしています。環境調査の最新の技術をもちいて、滋賀県内の生物多様性の状況を多くの皆さんとの連携の中で明らかにし、社会的にオープンデータとして共有し蓄積していく取り組みです。こちらは、まず発起人会を立ち上げることになっています。今年の冬の間にいろいろ準備をして、来年の夏には、面白い展開になってくるのではないかと思っています。

▪️もうひとつは、大津市と地域コミュニティと龍谷大学が連携をして地域の課題解決を目指すオープンガバナンスに関する取り組みです。REC(龍谷大学エクステンションセンター)がこの事業の窓口になっていますが、そこにも参加・参画しています。学部横断型で、これからの時代の大学の地域連携のあり方を探る取り組みでもあります。こちらについては、近いうちに詳しいことを公表できるのではないかと思っています。

社会貢献活動

◾️大学教員の仕事は、大きくは教育・研究・地域連携・学内行政の4つに分類されます。そのうちの地域連携については、いわゆる社会貢献活動も含まれています。ホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」の下にある青い文字のメニューバー、そのうちの「ABOUT-A」で、それらの情報を公開しています。最近、新たに「環びわ湖大学地域コンソーシアム」の委員も増えたので、少し紹介をさせていただきたいと思います。たくさんの委員の仕事をしていますが、開催回数は年に1回程度のものも含まれています。

●環びわ湖大学地域コンソーシアム「大学地域連携課題解決支援事業 選考委員会委員」(2018年10月〜2020年3月))

●環びわ湖大学地域コンソーシアム「大学連携政策事業推進委員会委員」(2018年7月〜)

●彦根市(企画振興部まちづくり推進室)「ひこね市民活動促進助成金審査委員会委員」(2017年7月〜)

●大津市(市民部自治協働課)「大津市協働を進める三者委員会委員」(2017年10月〜)

●大津市(市民部自治協働課)「大津市協働提案事業審査委員会委員」(2016年7月〜)

●大津市(都市計画部)「堅田駅西口土地区画整理審議会委員」(2016年7月〜)

●滋賀県(農政水産課)「世界農業遺産プロジェクト推進会議アドバイザー」(2016年4月〜)

●滋賀県(琵琶湖政策課)「滋賀県よし群落保全審議会会長」 (2015年9月~)

●公益財団法人 平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント選考委員」(2014年5月〜)

●滋賀県(琵琶湖環境部・琵琶湖政策課)「マザーレイク21計画学術フォーラム委員」(2013年2月〜2014年3月、2014年4月〜2017年3月、2017年4

月〜)

●滋賀県「滋賀県立環境科学研究センター評議員」(2012年4月〜2014年4月,2014年4月〜2016年3月、2016年4月〜)