「新名神大津SIC(仮称)利活用等地域活性化委員会」

■昨日は、午前中が卒論の指導でした。時間がかかり、午後からの仕事に少し遅れてしまいました。午後からの仕事は、「新名神大津SIC(仮称)利活用等地域活性化委員会」でした。現在、建設が進む新名神では「大津スマートインターチェンジ」が大津市の南部にある大石地区に建設される予定になっていますが、そのこととあわせて、大石・田上のエリアをもっと活性化させていこう…というのが、この委員会の活動の目的になります。NEXCOとも連携しています。委員として参加されている方達は、瀬田川流域環境協会、叶匠寿庵、大津商工会議所、びわ湖大津観光協会、石山観光協会…の皆さん、事務局は、大津市政策調整部企画調整課です。

■昨日は2回目の会合(部会)で、田上と大石の現地を視察させていただきました。田上の農業法人(長谷工あんしんデリ)、農事組合法人(農〜夢(ノーム)せきのつ)、大石スポーツ村、寿長生の里を視察して、意見交換を行いました。長らく滋賀県で仕事をしていますが、意識は琵琶湖の方に向いていました。そのため、大津市の南部のこの地域のことが、よくわかっていません。今回は、そのような私にとってありがたい機会になりました。

■ひとつひとつは素敵な場所や活動であっても、そのような点がつながらないと地域全体の力になりません。地域の魅力や可能性、地域の課題、それらが地図の中に整理されて関係者の皆さんと共有できるようになればと思います。また、若い方達が参加されて地域の調査を実施するようです。この手の会議は、私のような「おじさん」達が中心になってしまいがちですが、そうではなく、若い年齢の方達、女性の方達の参加が絶対に必要です。今後の展開が楽しみです。

■写真ですが、田上のキャベツ畑です。農事組合法人「農〜夢(ノーム)せきのつ」さんが生産されています。甘い美味しいキャベツが育っていました。お好み焼きや焼きそばに使っても、シャキシャキ感がしっかり残っているそうです。手前の方、日向ぼっこをされているのは関津(せきのつ)の高齢者の皆さん…ではなく、案山子の皆さんです。

■「新名神大津SIC(仮称)利活用等地域活性化委員会」の後は、有名な和菓子店「叶匠寿庵」(「寿長生の郷」)の職員の方達からお話をうかがうチャンスをいただくことができました。まだフワッとしたレベルですが、地域コミュニティ と企業(叶匠寿庵)と大学(龍谷大学)のコラボ(協働)に関する相談をうけました。「寿長生の郷」の皆さん、頑張っておられますね〜。熱い思いが伝わってきました。とても魅力的なお話だったので、前向きにいろいろ考えてみようと思っています。ところで「叶匠寿庵」さんの創業は1958年だと知りました。ああ、私と同級生ですね。写真ですが、「叶匠寿庵」さんの広報誌です。素敵ですね〜。表紙の絵は日本画家の河本万里子さんの作品です。

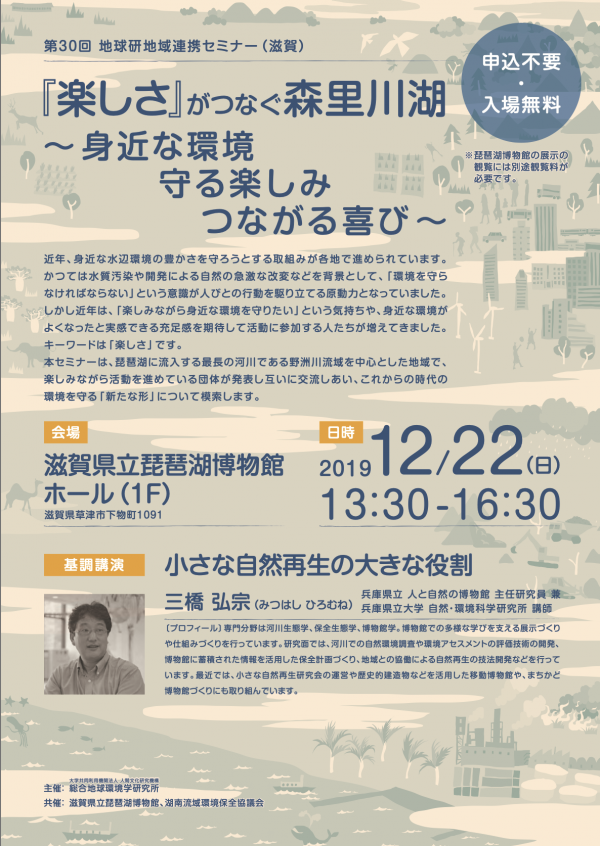

第30回地球研地域連携セミナー「『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ~身近な環境 守る楽しみ つながる喜び~」

■明日は、総合地球環境学研究所が主宰する地域連携セミナーで、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんと一緒に、進行役を勤めます。最近は、そういう仕事をモデレーターっていうんですね。会場は、滋賀県立琵琶湖博物館で開催です。メニエールとか諸々で身体の調子は今ひとつですが、会場全体で盛り上がることができるように頑張りたいと思います。これで、地球研の地域連携セミナーのお手伝いは3回目になります。あと1回、来年の2月にも大津で開催されますが、そちらにも参加します。ただ、その時は、新しく設立するNPOの理事長の立場で参加します。ところで、明日の基調講演ですが、兵庫県立人と自然の博物館主任研究員の三橋弘宗さんです。市民と一緒に小さな自然再生に取り組まれています。また、地域の皆さんからも地域での活動の報告があります。ユニークなお話を伺えることも楽しみにしています。

【概 要】

近年、身近な水辺環境の豊かさを守ろうとする取組みが各地で進められています。かつては水質汚染や開発による自然の急激な改変などを背景として、「環境を守らなければならない」という意識が人びとの行動を駆り立てる原動力となっていました。

しかし近年は、「楽しみながら身近な環境を守りたい」という気持ちや、身近な環境がよくなったと実感できる充足感を期待して活動に参加する人たちが増えてきました。

キーワードは「楽しさ」です。本セミナーは、琵琶湖に流入する最長の河川である野洲川流域を中心とした地域で、楽しみながら活動を進めている団体が発表し互いに交流しあい、これからの時代の環境を守る「新たな形」について模索します。

入場無料・申込不要

【プログラム】

13:30-13:40 挨拶・趣旨説明

13:40-14:10 基調講演

三橋 弘宗 兵庫県立 人と自然の博物館 主任研究員 兼 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 講師

14:10-14:30 話題提供

岩田 智也 山梨大学 准教授

14:30-15:25 地域の活動紹介

地域1 甲賀木の駅・大久保里山再生委員会・SATOYAMA+中島 教芳

地域2 小佐治環境保全部会 橋本 勉 小佐治環境保全部会 代表

地域3 湖南流域環境保全協議会

地域4 杣川と親しむ会・滋賀県立甲南高等学校

休憩(15分)

15:40-16:30 総合討論

〈モデレーター〉

脇田 健一 龍谷大学 教授

佐藤 祐一 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 専門研究員

16:30 閉会

日テレニュース「大学生80人が安く快適に暮らす高齢化団地」

大学生80人が安く快適に暮らす高齢化団地 #日テレNEWS24 #日テレ #ntv https://t.co/DlbOiEdoSN

— 脇田健一 (@wakkyken) December 21, 2019

■日テレのネットニュースです。たまたまこの記事をみつけました。これは愛知県春日井市にある高蔵寺ニュータウンでの取り組みです。高度経済成長期には、このニュータウンの中にある団地に5万人が暮らしていたそうですが、全国と同様に、こちらの団地でも高齢化が進んでいるようです。そのような高齢化が進んだ団地の5階と4階に、中部大学の学生の皆さんか80人が暮らしておられます。大学生の皆さんに安く部屋を提供する代わりに地域活動に参加してもらう、そのような取り組みが4年前から始められているのです。同様の取り組みは、東京にもあったように思います。

■このニュースの中では、日曜の早朝に、学生の皆さんが地域の皆さんと一緒に、廃校になった小学校のグラウンドの草刈り作業をされています。草刈り作業以外にも、防犯パトロール、学生の皆さんが企画したコーヒーサロンの活動など様々な地域活動があるようです。作業を終えるとポイントがもらえる仕組みになっていて、年間5ポイントで谷内が2割引になるとのこと。面白い取り組みですよね。ニュースの中で一人の学生さんが語っておられますが、学生が地域住民の皆さんと交流するチャンスはなかなかない中で、「得難い経験」ができているようです。

■調べてみると、これは文部科学省平成25年度「地(知)の拠点整備事業」選定取組「春日井市における世代間交流による地域活性化・学生共育事業」なのだそうです。中部大学のこちらの記事には以下のように説明されています。この団地の取り組みは、中部大学・春日井市・UR都市機構の連携によって取り組まれているようです。

中部大学は、地元・春日井市と連携し、さまざまな構想のもと、大学の持つ人材や技術、知の資産を活用して地域再生・地域活性化に取り組みます。これらの取り組みを地域の方々や学生と共に実践し、創造・協働・自立の精神を身につけた、あてになる人間、地域創成メディエーターを育成します。

最近の体調と

■この前の日曜日の晩のことになりますが、まためまいが起きてしまいました。メニエール病です。例によって、です。ストレス→背中・肩の凝り→首の強い凝り→血行とリンパの流れが悪化→頭痛(頭蓋骨の外側)→内耳に影響→難聴→めまい…という流れになります。月曜日は、耳鼻科で診察を受けました。家族に車で送り迎えをしてもらいました。いやはや、困ったものです。もっとも、突然にめまいが起きるわけではなく、耳鳴りや難聴等の前兆がありますので、まだ対応できます。歳をとると、いろいろ出てきますね〜。耳鼻科のお医者さんも、これで3回目。「あっ、また来たん」という感じでした。毎回、聴力検査して、薬を処方してもらうだけです。血行を良くする薬とめまいを止める薬です。

■再発したメニエール病についてfacebookに投稿したところ、多くの皆さんに、励ましやアドバイスのコメント・メッセージをいただくことができました。ありがとうございました。もう、おじいさんの部類の入る年齢になりましたが、この年でメニエール病になるとは思いませんでした。また、メニエール病って女性に多いと思っていましたが、私のようなおじいさんもなるんだなと、ちょっと驚きました。いただいたコメントでは、「一病息災」(まったく健康な人よりも、何か一つくらい軽い病気を持っている人の方が健康に気を使うので、かえって長生きするものだ)というお言葉もいただきました。可愛がっている初孫が成人した時に、一緒に呑みに行くことが人生の大事な目標なので、そこまで、なんとしてもしっかり生きていたいと思います。facebookを通して、身近な方達から、有名な方達まで、いろんな方達がメニエール病に悩んでこられたことを知ることになりました。みんな、「メニエル友」ですね。頑張りましょう。

■さて、今日の出来事になります。メニエールの耳鳴りや目眩を薬で抑えていたけれど、京都の北にある総合地球環境学研究所で開催される会議はネット(zoomというやつ…)でなんとか対応させてもらいました。夕方はどうしてもリアルに会わないといけない会議があり、大津駅前の「カレンダー」へ。

現在申請中の特定非営利法人「琵琶故知新」の会議です。来年早々には、登記できるかなという段階になりました。公式サイトも立ち上げるので、いろいろ細かな事を打ち合わせ行いました。こういうことは、ネットではできないんです…私の場合。ということで、特定非営利法人「琵琶故知新」を設立するコアメンバーとは、リアルに月一で会って会議をすることになりました。また、毎週ネットの会議をするということにもなりました。情報弱者に成りかけているように思うので、果たしてついていけるかな…と心配です。

■まあそのようなこともあるのですが、写真を見ると、季節柄、サンタクロースのアルバイトができるような感じになっていますね。自分の様子を笑ってしまうな〜。

滋賀県連携龍谷講座 シリーズ:琵琶湖と人の様々な関わり 世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖システム」

■今週の土曜日、滋賀県と龍谷大学の連携講座が龍谷大学大阪梅田キャンパスで開催されます。今年は、「琵琶湖と人の様々な関わり」というテーマで3つの講座が開講されています。私は、3回目、「世界農業遺産認定を目指す『琵琶湖システム』」の担当です。以前、滋賀県立琵琶湖博物館の設立に関わり、現在は、滋賀県による世界農業遺産申請のアドバイザーをさせていただいたことから、自分の経験も含めてお話をさせていただこうと思います。

■当日は、世界農業遺産申請の中心になって活躍された滋賀県職員の青田朋恵さんもお越しになります。私の話をフォローしていただく予定です。また、講演の最後には、滋賀県の世界農業遺産とも深く関係する滋賀県の郷土食「鮒寿司」を召し上がっていただこうと思います。一口ですけどね。ちょっとだけ、個人的にサプライズのことをするかも…。

滋賀県と龍谷大学との連携による連続講座 「びわ湖の日(※) 滋賀県提携龍谷講座in大阪」を開催 2019年10月19日(土)~12月7日(土)全3回

「環びわ湖大学地域交流フェスタ2019」(彦根市)

■滋賀県内の大学と自治体から構成される一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアムでは、毎年度、滋賀県内の地域の課題解決に大学と地域が連携して取り組む活動、および滋賀の魅力を学生が発信する活動を支援しており、今年度は16プロジェクトに取り組んでいます。昨日は、環びわ湖大学・地域コンソーシアムが主催して、それらの活動を報告する「環びわ湖大学地域交流フェスタ2019」が開催されました。私も、今年度は、コンソーシアムの「大学地域連携課題解決支援事業選考委員会委員」という仕事をさせていただいていることから、お誘いいただきました。

■滋賀県内の大学と自治体から構成される一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアムでは、毎年度、滋賀県内の地域の課題解決に大学と地域が連携して取り組む活動、および滋賀の魅力を学生が発信する活動を支援しており、今年度は16プロジェクトに取り組んでいます。昨日は、環びわ湖大学・地域コンソーシアムが主催して、それらの活動を報告する「環びわ湖大学地域交流フェスタ2019」が開催されました。私も、今年度は、コンソーシアムの「大学地域連携課題解決支援事業選考委員会委員」という仕事をさせていただいていることから、お誘いいただきました。

■午前中は、滋賀県内の学生の皆さんの15の活動報告が行われました。報告を行ったチームは、東近江市×びわこ学院大学(2チーム)、滋賀県×びわこ学院大学、甲賀市×立命館大学、草津市×立命館大学(2チーム)、東近江市×龍谷大学、大津市×龍谷大学、草津市×龍谷大学、彦根市×聖泉大学、東近江市×聖泉大学、彦根市×びわこ成蹊スポーツ大学、長浜市×長浜バイオ大学(2チーム)です。学生の皆さんたちは、それぞれ、大学での学びを活かした取り組みをされているように思いました。この15チームのうちの1チームに、昨年、社会学部の「大津エンパワねっと」を履修している知り合いの学生が参加していました。午前中の最後は、学生の皆さんが製作したSDG’sに関する動画を拝見しました。今年度、ンソーシアムでは、県内13大学から選出された学生によるSDGsや持続可能な社会を実現する活動をテーマにした動画コンテンツ制作事業を実施しました。今回は4つの動画を拝見しました。そのうちの1つの制作に関わった学生も知り合いでした。内容は、私も活動の支援に関わっている「学生まちづくりLAB(ラボラトリー)」に関連するものでした。印象にしかすぎないのかもしれませんが、こういった地域連携に熱心な学生は、大変意欲があり、複数のプロジェクトに関わる人がけっこう多いように思います。個人的な意見ですが、こういった志向を持った、地域課題に関心を持った学生がもっと増えて欲しいなあと思っています。

■午後は13時までポスターセッションがありました。複数の大学の学生の皆さんからお話を伺うことができました。1時間を挟んで14時からは、企業と学生の皆さんが本音で「働きやすい環境づくり」等のテーマについて、グループに分かれて意見交換するワークショップが行われました。彦根市の企画です。講師の方の講演の後、短い時間でしたがワークショップが行われました。時間が短かったせいか、私には、午前中の活動報告とのテーマ的なつながりがよくわからない感じもありましたし、学生の皆さんにも少し戸惑いがあるように感じましたが、能力の高い方達が集まっているせいでしょう、きちんとグループごとにワークショップの結果をまとめて報告されました。

■滋賀県内に14の大学・キャンパス・学舎があります。長浜バイオ大学、滋賀文教短期大学、滋賀大学(彦根キャンパス)、滋賀県立大学、聖泉大学、びわこ学院大学・短期大学部、立命館大学(びわこ・くさつキャンパス) 、滋賀医科大学、龍谷大学(瀬田学舎)、放送大学(滋賀学習センター)、滋賀大学(大津キャンパス)、滋賀短期大学、成安造形大学、びわこ成蹊スポーツ大学です。これだけの大学で、毎年、どれほどの学生が卒業していくのか私は正確な数字を知りません。しかし、かなりの学生が卒業していくわけです。おそらく、その多くは滋賀県外に就職していくのではないかと思います。私個人としては、今回のコンソーシアムの事業はもちろんのこと、それぞれの大学で取り組まれている地域連携の活動を通して滋賀県の地域社会のことを深く知り、滋賀で働き・活躍して、滋賀に暮らす、そのような学生がもっとたくさん生まれて欲しいと思っています。また、卒業時は県外に出ても、いずれ滋賀県に帰って活躍する人が増えて欲しいと思っています。

「全国棚田(千枚田)サミット」高島市実行委員会・第3回準備会

■昨晩は、再来年に高島市で開催される「全国棚田(千枚田)サミット」高島市実行委員会の第3回目の準備会が、高島市役所で開催されました。私もアドバイザーとして参加させていただきました。会の前半は、実行委員会や運営委員会といった組織体制に関して様々な説明が事務局から行われ了承されました。また、滋賀県の職員の方も出席されており、今年度に成立した棚田振興法の説明が行われました。

■会の後半ですが、それまでの少し堅い雰囲気の会議とは打って変わって楽しい雰囲気のなかで、参加者の皆さんとフリートークを行いました。事前に、市役所の方に、第1回、第2回の準備会で出た課題、地域資源、取り組み等を示した地図を用意していただくようにお願いをしていました。その地図を前に、2グループにわかれてフリートークを行ったのです。こういう形で、これまでの議論の中身を「見える化」すると、関心も高まるし、話も弾みます。

■高島市は、平成の大合併により、新旭町、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町が合併してできた自治体です。市の面積も滋賀県では二番目に広い自治体です。全市から人があつまると、必ずしもお互いに顔見知りというわけではないのです。しかし、地図を前に話を始めると、私のいたグループでは、前回の準備会で話題になった炭焼きの話、そしてそれに加えて薪の話で盛り上がることになりました。高島市内で炭焼きを復活させようと取り組みをされている団体が複数あっても、人のつながりがなければ、お互いにその存在に気がつくことはありません。知り合いになれば、お互いにいろいろ協力しあえることがあるのに、もったいない。集落やそれぞれの団体に閉じた形で活動をするよりも、もっとオープンにしたほうが、相互に補い合うような連携のネットワークが生まれる可能性が高まります。この準備会は、そのようなことに気がついていただく集まりになりました。

■もちろん、炭や薪は、自分自身で使ってもよいのですが、小さなビジネスにしていくためには、買ってもらわねばなりません。買って使ってもらわなければお金も生まれません。ただし、小さなビジネスは、赤字にはならないけれど、大儲けもできない、そこそこ利益があがって、活動自体が楽しい、知り合いができて楽しい、やりがいがある、充実感がある…そのような活動である必要があります。市内の商工業の現場で、あえて地元の炭や薪を使っていただくことで、何か付加価値のついた商品や製品を生み出すことができるかもしれません。地域の壁、団体間の壁、業種間の壁、セクターの壁を超えるような関係が、これから開催される予定の実行委員会で生まれれば良いなと思っています。お金が生まれることは大切なことですが、加えて大切なことは、「楽しさ」「面白さ」さらには「共感」かなと思っています。棚田サミットを契機に、地域の中にそのような動きが生まれてくると、素敵だなと思っています。その結果として、地域の中で、資源やお金が循環するようになって欲しいなと思います。

■以前、高島市の中山間地域では、炭焼きや薪づくりが、生活や生業の一部でした。冬の農閑期の仕事でした。昨晩、お聞きしたことですが、昔は、自分の持っている山に炭焼き窯を作り、周りの樹を切って炭焼きをしていたそうです。炭の材料になる樹がなくなったら、次の場所に移動します。もちろん移動は自分の山の範囲です。今まで使っていた窯は、放棄されます。新しいところに移動して、新しい窯を作ります。そうやって20年ほど移動していると、最初の窯の場所に戻ってきます。すると、そこにはまた炭焼きにちょうど良い太さに樹が成長しているのです。かつての窯は朽ち果てていますが、窯の後だともう一度窯を作ることは容易なのだそうです。こうやって、自分の山をローテーションで使いながら、炭を生産して自家消費とともに出荷されていたのです。

■「こんな炭焼き作業を、現代社会でできるわけがない…」と思われるでしょう。確かに、昔のようにはできないかもしれません。ただ、このような炭を欲しいという人が、もし地域の中にいれば…話は変わってきます。実際、楽しみで自分たちで炭焼きをしているグループがあります。あえて、炭焼きを経験してみたいという人がこの世の中にはおられるのです。自分で使う炭を自分で作ってみたい。そのことを楽しみたいという人たちに出会うことができれば…。私は、高島市であればそれが可能だと思っています。炭ではなく薪の話になりますが、薪と共に薪ストーブの販売、ストーブの設置と掃除をする小さな商店を経営されている若者がいると聞きました。高島市は、別荘が多い地域です。ニーズがあるのだと思います。面白いところに、目をつけられたなあと思います。別荘以外でも、もしストーブが静かな地域のブームになると、面白い展開になってくるなと思います。

■高島市って、都会とは違った意味で、とても「リッチ」です。素晴らしい。それはお金の力だけで生み出されるものではありません。人のつながりの中で、生み出されてくるものだと思います。まあ、そんなわけでして、昨日のフリートークの場は、そのような「妄想」を掻き立てられる大変刺激的な場でもありました。今後が楽しみだ〜。このような地域に関心のある大学関係者や学生の皆さんはおられませんか。連絡をください。地域の皆さんたちと一緒に、何か素敵なことを生み出せるように思っています。

【追記1】■次回からは、準備委員会ではなく、実行委員会がスタートするわけですが、できれば具体的な作業部会も開催するなどして、皆さんとグループワークなフリーディスカッションをしてみたいなと思っています。その時は、地域や団体の代表や役職者の皆さんだけでなく、女性、若い世代の方達、それから高島市に転入されてきた人たちにもご参加いただきたいと思います。

第30回地球研地域連携セミナー(滋賀) 『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ~身近な環境 守る楽しみ つながる喜び~

「びわぽいんと」のテストイベント

■昨日は、大津市の堅田にある真野浜で、「びわぽいんと」のテストイベントを開催しました。現在、設立の準備を進めているNPO法人「琵琶故知新」が、この「びわぽいんと」の運営を行います。

■2年前のことになりますが、琵琶湖の水草問題に関心のある有志の皆さんと一緒に、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)を設立しました。その後、「水宝山」では、水草問題を緩和するための社会的な仕組みについて検討を進めてきました。その中で、「びわぽいんと」というアイデアが出てきました。琵琶湖汽船の社長をされている川戸さんのアイデアです(川戸さんも水宝山の仲間です)。そのアイデアを実現するために、様々な能力を持った「水宝山」の仲間が知恵を出し合いました。そしてNPO法人「琵琶故知新」を設立することになりました。このNPOを設立して、水草問題をはじめとして琵琶湖の様々な環境問題に取り組む市民団体・地域団体の間を、そしてそのような団体の活動を経済的に支援しよとする多くの企業と団体との間をつなぐために、「びわぽいと」というIT技術を使った仕組みを準備することになったのです。

■企業からの寄付をポイントに変換し、スマートフォンのアプリを使って環境保全活動に参加した方たちにポイントを配布します。イベントごとに、NPOが環境保全活動のイベントを開催する団体にQRコードを発行します。そのQRコードをアプリを使って取り込むとポイントが溜まっていきます。それらのポイントはもちろん自分のために使うことができますが、同時に、他の団体に贈ることもできるようになっています。ここのところ、他の団体に贈るというところがとても重要です。しかも、たまったポイントや贈ったポイントは記録に残ります。詳しいことは、またfacebookやこのブログででお知らせできるかと思います。

■NPOが認証されるのは、もう少し先のことになりそうですが、今日は、その前に、小さなイベントを開催し、実際にスマホのアプリを使ってもらうことにしました。アプリも、いろいろ改良していく必要があるからです。アプリの開発については、水宝山の仲間の友人のITベンチャーの会社が積極的に支援してくださっています。ありがたいことです。

■今日は、15人ほどの方達が集まりました。テストですので、基本、「水宝山」の仲間のつながりで集まった方達です。私のゼミの学生Yくんも参加してくれましたし、「水宝山」の活動を応援してくださっている市役所や県庁の職員の方達も参加してくださいました。以前、「水宝山」の仲間の山田さんと2人で水草の撤去や掃除の作業をした時は、かなり時間が必要でした(山田さんは、「水宝山」の代表であり、浜の掃除を始められた方です)。しかし、今日のように多くの方達と一緒に作業をすると、予想以上に早いスピードで浜が綺麗になっていきました。考えてみれば当たり前のことのなのですが、そのことに改めて驚きました。また、とても嬉しくもありました。

■1時間少々で、真野浜で乾燥した水草のほとんどは軽トラックに積み込まれました。その水草は、近くの市民農園で土壌改良剤として使われています。湖辺の水際にそのまま放置されている水草は腐敗し、不快な悪臭を発する迷惑なものでしかありませんが、こうやって人の手で浜に引き上げて乾燥させる

と、価値のある資源になるのです。

■そうそう、山田さんがこんなことを言っておられました。以前は、捨てられたたくさんの釣り糸やルアーが、乾燥した水草に絡まって分別が大変だったけれど、最近は、ほとんどそのようなことがなくなったと。釣り人のマナーが向上したのでしょうかね。それでも、時々、プラスチックゴミが見つかります。それらは分別して燃やすゴミとして処分されます。

■ところで、今年は、背中の凝りや首の凝りに悩んでいるのですが、熊手を持って水草の掃除をしていると、ずいぶん凝りが軽減されます。しかも、美しい風景を見ながらですから、心も爽やかになります。その上で、みんなの力で綺麗になった真野浜に大変満足することができました。

作業の後は本日参加された皆さんと一緒にBBQを楽しみました。有意義な一日になりました。