コロナ禍の中の誕生日

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■写真は、facebookでいただいたメッセージに付けられていたものです。もちろん、過去に撮った写真で、この中には私も写っています。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームの皆さんとの写真です。一応、チームのお世話と飲み会の段取りをするということでキャプテンを拝命しておりますが、アスリートの皆さんとは違って、今は全く走ることのできない63歳のおじいさんです。困りました。また、走られたらいいんだけど…。それはともかく、この写真とともに次のようなメッセージをいただきました。「脇田キャプテン お誕生日おめでとうございます!近い将来、このような集いが心置きなく楽しめる日が来てほしいです!!」。本当に、本当に、そう思います。私は、宴会のない人生なんてと思っている人なので、このコロナ禍の1年間はとても辛いものがありました。おそらくは、今年度もコロナ禍感染拡大は続くのではないでしょうか(素人の推測でしかありませんが)。ワクチンの接種もなかなか進みませんしね。

■ところで、今朝、龍谷大学の入澤学長が、次のようなツイートをされていました。「今日(4月15日)の夕刻、大学の感染症対策について重要なお知らせをHPでいたします。学生諸君は注意しておいてください」。教員には、その前に連絡が入るのかもしれませんが、ドキドキしています。やっと対面式で授業が始まりましたが、これからどうなるのでしょうか。大阪の大学は、知事の要請でまたオンライン講義に戻るようです。

「学生の学びを教師が支える」への構造転換

あなただけの世界から、私たちを想う世界へ。

問題に対してアクションを起こし、ポジティブな循環を生み出す。

感応力を持って理解し、平等を生み出す。

境界を無くし、地域や社会との掛橋になる。

■私はけっこう気に入っています。これは、いわゆるブランディング事業に関連することなのでしょうか。龍谷大学では、「2013年から域学連携事業を実施し深い関係にあり、2014年から「地域人材育成及び地域活性化に係る相互協力に関する協定」を締結する洲本市において、2021年3月26日に「龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター洲本ブランチ」の開所式を挙行しました(詳しくはこちらから。また、龍谷大学では仏教SDG’sに取り組んでいます(詳しくはこちらから。そのような取り組みと、上記のメッセージは連動していると思います。

■でも、ここに主張されていることが、きちんとカリキュラムの中にも反映されていないと意味がありません。このメッセージを信じて入学してくる学生たちに真正面から向き合うことが必要でしょう。カリキュラムの骨格を、「教師が学生を教える」から「学生の学びを教師が支える」へと構造転換する時が来ていると思います。また、カリキュラムの中での学びや経験が、上記の4つの大学のメッセージとどのようにびついているのか、学生の皆さん自身が理解し実感できる必要があります。

刺激になるな〜。でも、中学校だけじゃないはず。「苦手なことは、可能性だ〜“教えない授業” 半年間の記録〜」。「好き」を極めると「苦手」への意識が変わる!?ある中学校で始まった、先生が教えず、生徒が好きなことを探求する「教えない授業」。#教えない授業 https://t.co/hQRD75f4La

— 脇田健一 (@wakkyken) April 12, 2021

■このことと関係するのではないか…と思う番組をみました。NHKの早朝に放送している「目撃!にっぽん」という番組です。今週の日曜日の放送は、「苦手なことは、可能性だ〜“教えない授業” 半年間の記録〜」でした。良い番組でした。刺激になりました。番組で紹介されたのは中学校の話なんですが、こういうのって、中学校だけじゃないはずですよね。「『好き』を極めると『苦手』への意識が変わる!?ある中学校で始まった、先生が教えず、生徒が好きなことを探求する『教えない授業』」。「好き」を極める。素敵じゃないですか。もし、大学で「好き」を極めることとができないのは、そして「自分が大学で学びたいこと」が明確にならないのは、「教師が学生を教える」を「教師が学生の学びを支える」に構造転換できていないからだと思います。社会の先行きが見えない時代だからこそ、このような転換が必要だと思います。

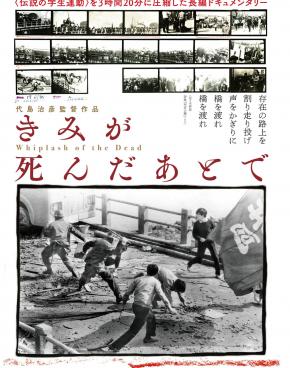

映画『きみが死んだあとで』

■1967年、私は9歳でした。あのころ大学生だった人たちは、私よりも9歳以上年上の人たちになります。その10年後、私たちが大学生になった頃は、大学のキャンパスでこのような学生運動の存在をリアルに感じることはほとんどできませんでした。学生運動は急速に衰退していったからです。キャンパスは、スキーやテニスの同好会に夢中になる学生たちで溢れていました。だからこそ、時間があればこの映画「きみが死んだあとで」をみてみたいと思うのですが。私の近くでは、「京都シネマ」で2021年5月29日(土)からになります。コロナがどうなるかな。行けるかな…。以下は、この映画の公式サイトからの転載です。

すべては「第一次羽田闘争=きみの死」からはじまった

青春だけが武器だった、あの“異常に発熱した時代”は何だったのか

1967年10月8日。佐藤栄作内閣総理大臣(当時)の南ベトナム訪問阻止を図った「三派全学連」を主体とする第一次羽田闘争は、その後過激化する学生運動の端緒となる事件だった。はじめてヘルメットやゲバ棒で武装した学生は羽田空港に通ずる弁天橋で機動隊と激突。そのなかで一人の若者が殺された。山﨑博昭、18歳。機動隊に頭部を乱打されたためか、装甲車に轢かれたためか、死因は諸説あるが、彼の死は同世代の若者に大きな衝撃を与えた。 あれから約半世紀。亡くなった山﨑博昭の高校の同級生たちや当時の運動の中心だった者たちは齢を重ね、山﨑だけが18歳のままだ。生き残った総勢14人が語り継ぐのは美しく輝く青春とその後の悔恨。闘争の勢いとその衰退も振り返りながら、さまざまな記憶と感情が交錯する。青春だけが武器だった、あの“異常に発熱した時代”は何だったのか。「きみの死」はまだ終わっていない。半世紀を経てもなお、その宿題は続いているのだ。

鯛

■先日、いつも通っている生協のスーパーで値引きされた鯛を買いました。いつもは、鯛といえば、まるママ一尾ではなく、鯛のあらを買ってあら炊きにします。あら炊きは、私の好物なのです。でも、この日は一尾を買いました。炊いたら美味しそうなミズガレイも売っていましたが、悩んだ末に鯛にしました。たしか、570円ほどだったかな。定価は800円ほどです。ですから、とても小ぶりな鯛です。塩焼きにしていただきました。ただし、ガスレンジの魚焼きグリルに全部入らないので、尻尾を切り落とさざるをえませんでした。残念。どうでも良い個人的な話なのですが、このことをfacebookに投稿したところ、友達の皆さんが鯛に関する情報をいろいろ提供してくださいました。

■高知県にお住まいの方は、「我が家では、大きなお揚げさんに切り落とした尾っぽを入れて 出汁をとります。アラもあれば美味しいお出汁ができます」と教えてくださいました。お吸い物にお揚げさんというのは、初めて知りました。いろいろやり方があるのですね。京都の方は、「頭とエラ周り尻尾を落として身の部分を塩焼き。アラは酒で蒸し焼きにすると美味しいです」とご自身の調理法を教えてくださいました。もっと大きい鯛だったら、ぜひそのように調理してみたいところです。千葉県にお住まいの方は、「ペットボトルのキャップを使って鱗取ると早いです(笑) アサリと白ワインでアクアパッツァもおいしいですよ」とアドバイスをしてくださいました。そうか、アクアバッツァも美味しいですよね〜。和食しか念頭にありませんでした。今回は調理済みの鯛で鱗は取ってあったのですが、鱗を包丁ではなくてペットボトルのキャップで取れるとは驚きました。今度、試してみましょう。最後は大阪にお住まいの方です。「大根を使ってウロコを取る方法も有りますよ。大根を輪切りにして、鯛のウロコをおろし金のように擦ると、大根の側面にウロコが刺さるので、ほぼ飛び散ることはありません。同時に、大根の成分で臭み取りにもなります」。なんとなんと、大根ですか。鱗を包丁で落とすと、飛び散るんですよね〜。それがなくなるとはありがたいですね。これも今度試してみましょう。みなさん、ありがとうございました。

彩」(さい)のMV「ルーペ」

■東京の知人から紹介していただきました。東京都を拠点に活動する3ピースバンド「彩」(さい)のMVで、「ルーペ」という曲です。このMVを聞いていて、もうじき63歳の私の中にある、ずっと昔の微かな記憶の中にある感覚がぼんやりと蘇ってきました。この曲の歌詞では、「ルーペ」という言葉が印象深く使われています。私は、実際、ルーペを日常的に鞄の中に入れて持ち歩いています。植物を拡大して観察したいときに使います。例えば、苔をルーペで拡大すると、肉眼とは全く別の世界が見えてきます。普段生きている日常生活のことをしばし忘れさせてくれる素敵な世界が見えてきます。

■この曲を聴きながら、おそらく、多くの人びとは少年や少女の頃にそのようなルーペを心の中のどこかにしっかりと持っていたのだろうな…と思いました。そして、日常生活の繰り返しの中で、そのような心の中のルーペをいつのまにか見失ってしまうわけです。大人になっていく感覚ってそういうことなのかな、どうだろう。陳腐な解釈ですみません。ぜひ、皆さんもお聞きいただければと思います。

■実は、このバンドのギター・ボーカルを担当されている方のお父様と知り合いなのです。ブログを通しての交流をきっかけとして、ネット(SNS)を中心としたお付き合いが15年ほど続いています。何度かお会いしました。大津にもお越しくださり、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でも酒を酌み交わしました。こうやってバンド活動で頑張る息子さんを応援するお父さん、素敵だな、素晴らしいなと思いました。

2021年度の授業が始まりました。

■今日から2021年度前期の授業が始まりました。昨年度とは異なり、対面式授業が基本となったため、キャンパスにはきちんと学生がいます。こうやって賑わいが戻ってきたこと、とても嬉しいです。もちろん、全員マスクをして、教室での着席も、市松模様のように着席しています。個人的には、もう少し密を避けることに神経を使ってもらいたいなあと思うシーンもありますが、ひさしぶりに友達にあえて嬉しいという気持ちもよく理解できます。

■今日から2021年度前期の授業が始まりました。昨年度とは異なり、対面式授業が基本となったため、キャンパスにはきちんと学生がいます。こうやって賑わいが戻ってきたこと、とても嬉しいです。もちろん、全員マスクをして、教室での着席も、市松模様のように着席しています。個人的には、もう少し密を避けることに神経を使ってもらいたいなあと思うシーンもありますが、ひさしぶりに友達にあえて嬉しいという気持ちもよく理解できます。

■瀬田キャンパス6号館にある社会学部教務課のあたりは、新入生らしき学生でいっぱいでした。カウンターで対応する事務職員の皆さんもお忙しそうでした。履修登録のことでしょうかね。学校側が時間割を決定する高校までとは違い、自分で時間割を組むわけですから、いろいろ不安があることでしょう。私が担当する新入生の授業は、火曜日2限の「社会学入門演習」になります。3回生以上授業は今日から始まりました。「地域再生の社会学」です。私の主観でしかありませんが、反応がなかなかよかったので安心しています。気合を入れて授業の準備をしようと思います。

■前期、木曜日は大学院の授業だけですが、金曜日2限は「社会共生実習」(担当は、「地域エンパワねっと中央」)、3限は「オフィスアワー」、4限が「社会学演習II A」です。もう年なので、少しずつスピードを出して授業に取り組んでいきます。前期の授業は、あと火曜日の「社会学入門演習」と「社会学演習I A」になります。

2021年度 龍谷大学吹奏楽部 新入生向けムービー

■副幹事長が「部員の一日」に頑張って出演していますね。部活に、自炊に、オンラインミーティングに、バイトも。きちんと勉強もしてますよ(たぶん…)。今年度は、どのような新入生が入部してくるのか楽しみです。体験入部は4月14日から、本入部は4月18日からのようです。

「卒論カード」について

■ゼミ生の皆さんに連絡です。私との面談の記録を「卒論カード」に残すようにしてください。

・ワードプロセッサ「Word」のフィルをひとつ用意してください。学籍番号と氏名を一番上に書いてください。ファイル名は、2018年4月にゼミに入ったばあいは、以下のようなファイル名にしてください。【2018脇田ゼミ面談・○○】(○○は、自分の名字)。

・学籍番号と氏名の下には、脇田と面談した日付、その指導内容をゼミ生本人が書き込んでください。このファイルに、どんどん書き足していきます(「上書き保存」してください)。新しい日付の記録がファィルの「上」にくるように書いてください。古い記録は「下」にくるようにしてください。

・自分自身が文献調査をしたばあいや、フィールドワーク等を行ったばあいも、日付を書いたあと、それらの要約を書いてください。これも、書き足します。卒論の執筆に必要な情報等も、どんどん書き込んでいきましょう。

・次回の面談の予約をe-mailでするさいには、このファイルを添付して私に送ってください。

・面談のさいに、私がゼミ生の皆さんからのメールを検索し、その添付ファイルをダウンロードします。そして、一緒に前回までの進捗状況を確認して、面談の続きを行います。

・簡単な質問や、個人的(プライベート)な相談については、このようなファイルを作成する必要はありませんし、また記録には残しません。

・卒業論文を執筆するときには、かなり「卒論カード」が長くなっているものと思われます。この内容を読み返すと、きっと卒論執筆に役立ちます。面倒臭がらずに、丁寧に記録を残していきましょう。

2021年度の面談の記録

■このエントリーでは、2021年度のゼミ生や実習生との卒業論文やゼミ報告、原稿執筆に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます(「社会学入門演習」の履修者、大学院の方との面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。

■私のこれまでの経験では、卒論に関していえば、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約・終了のみここに書き込んでいきます。このページは、「2021年度」4月からの面談記録です。

◾️記録に残せなかった面談も多々ありますので、抜けている場合は申し出てください。

◾️面談終了後、「卒論カード」をメール添付書類で送ってもらうことになっています。

———————–

【2月】

(105)2022/02/15/20:00 : 3回生KM(まゆか)卒論テーマ指導。終了。

【1月】

(104)2022/01/10/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論指導。終了。

(103)2022/01/10/11:00 : 4回生OK (かほ)卒論相談。終了。

(102)2022/01/10/10:00 : 4回生SA (あやか)卒論相談。終了。

(101)2022/01/07/17:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(100)2022/01/05/10:00 : 4回生SA (あやか)卒論相談。終了。

【12月】

(99)2021/12/29/11:00 : 4回生OM(もえか)卒論相談。終了。

(98)2021/12/26/11:00 : 4回生MY(ゆいな)卒論相談。終了。

(97)2021/12/26/10:30 : 4回生TK(こうせい)卒論相談。終了。

(96)2021/12/26/10:00 : 4回生ZK(こういち)卒論相談。終了。

(95)2021/12/23/15:15 : 4回生MK(かほ)卒論相談。終了。

(94)2021/12/20/11:00 : 4回生SA(あやか)卒論相談。終了。

(93)2021/12/20/10:00 : 4回生SS(そういちろう)卒論相談。終了。

(92)2021/12/16/15:15 : 4回生NM(まい)卒論相談。終了。

(91)2021/12/16/11:00 : 4回生ZK(こういち)卒論相談。終了。

(90)2021/12/13/15:00 : 3回生NY(ようた)卒論テーマ相談。終了。

(89)2021/12/13/14:15 : 4回生TK(こうせい)卒論相談。終了。

(88)2021/12/13/13:30 : 4回生HT(てんし)卒論相談。終了。

(87)2021/12/12/20:00 : 4回生MK(けいすけ)卒論相談。終了。

(86)2021/12/10/14:00 : 4回生SA(あやか)卒論相談。終了。

(85)2021/12/09/13:00 : 3回生NT(たつき)卒論テーマ相談。終了。

(84)2021/12/09/12:00 : 3回生HK(こうだい)卒論テーマ相談。終了。

(83)2021/12/06/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(82)2021/12/05/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(81)2021/12/06/11:00 : 4回生GM(みゆ)卒論相談。終了。

(80)2021/12/05/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(79)2021/12/05/11:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(78)2021/12/04/20:00 : 3回生KM(まゆみ)卒論テーマ相談。終了。

(77)2021/12/04/11:00 : 2回生ゼミ選択の相談。終了。

(76)2021/12/03/12:40 : 2回生ゼミ選択の相談。終了。

(75)2021/12/02/11:00 : 4回生OK(かほ)卒論相談。終了。

(74)2021/12/01/18:00 : 4回生OT(たつや)卒論調査。終了。

(73)2021/12/01/15:20 : 4回生MY(ゆうな)卒論相談。終了。

(72)2021/12/01/14:40 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

【11月】

(71)2021/11/28/17:50 : 4回生TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(70)2021/11/26/14:00 : 4回生FK(こういちろう)卒論相談。終了。

(69)2021/11/24/14:44 : 4回生TK(こうたろう)卒論相談。終了。

(68)2021/11/22/12:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(67)2021/11/20/13:00 : 4回生NM(まい)卒論相談。終了。

(66)2021/11/19/24:30 : 4回生SS(そういちろう)卒論相談。終了。

(65)2021/11/18/12:30 : 4回生OT(たつや)卒論相談。終了。

(64)2021/11/18/12:00 : 4回生MR(れいじ)卒論相談。終了。

(63)2021/11/18/11:30 : 4回生ZK(こういち)卒論調査相談。終了。

(62)2021/11/18/11:00 : 4回生SA(あやか)卒論調査相談。終了

(61)2021/11/17/20:30 : 4回生NM(まい)卒論調査相談。終了

(60)2021/11/17/20:00 : 4回生OK(かほ)卒論調査相談。終了。

(59)2021/11/13/10:00 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

(58)2021/11/12/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論相談。終了。

(57)2021/11/10/14:45 : 1回生ST(ともや)学習状況相談。終了。

(56)2021/11/05/13:30 : 2回生YT(たくま)社会共生実習サポート。終了。

(55)2021/11/05/12:30 : 4回生MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(54)2021/11/05/11:30 : 4回生TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(53)2021/11/05/11:00 : 3回生YI(いつき)卒論テーマ相談。終了。

(52)2021/11/02/21:00 : 3回生MM(みかこ)卒論テーマ相談。終了。

(51)2021/11/01/11:00 : 4回生OT(たつや)卒論調査相談。終了。

(50)2021/11/01/11:00 : 4回生OK(かほ)卒論調査相談。終了。

【10月】

(49)2021/10/26/20:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(48)2021/10/22/13:30 : 3回生TH(ひなこ)卒論テーマ相談。終了。

(47)2021/10/18/10:30 : 4回生0K(かほ)卒論相談。終了。

(46)2021/10/18/10:00 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

(45)2021/10/14/20:00 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(44)2021/10/12/????? : 4回生 TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(43)2021/10/03/10:00~15:00 4回生連続面接。

(42)2021/10/01/14:30 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(41)2021/10/01/14:15 : 4回生 TK(こうせい) 卒論調査相談。終了。

(40)2021/10/01/14:00 : 4回生 OT(ともか) 卒論調査相談。終了

(39)2021/10/01/13:45 : 4回生 SA(あやか) 卒論調査相談。終了。

(38)2021/10/01/13:30 : 4回生 OK(かほ) 卒論調査相談。終了。

【9月】

(37)2021/09/27/10:30 : 4回生 OT(たつや) 卒論調査相談。終了。

(36)2021/09/27/10:00 : 4回生 OK(かほ)卒論調査相談。終了。

(35)2021/09/14/10:00 : 4回生 TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(34)2021/09/13/21:00 : 4回生 TU(ゆきえ)卒論調査相談。終了。

(33)2021/09/12/20:00 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

【8月】

(32)2021/08/03/10:00 : 1回生ST(ともや)学習状況相談。終了。

【7月】

(31)2021/07/26/10:30 : 4回生OT(たつや)卒論進捗状況確認。終了。

(30)2021/07/26/10:30 : 4回生MK(かほ)卒論進捗状況確認。終了。

(29)2021/07/23/16:15 : 4回生ZK(こういち)卒論進捗状況確認。終了。

(28)2021/07/23/15:45 : 4回生KN(なみ)卒論進捗状況確認。終了。

(27)2021/07/23/15:15 : 4回生SA(あいか)卒論進捗状況確認。終了。

(26)2021/07/22/14:30 : 4回生MK(けいすけ)卒論進捗状況確認。終了。

(25)2021/07/22/14:00 : 4回生TK(こうたろう)卒論進捗状況確認。終了。

(24)2021/07/22/10:30 : 4回生TK(こうせい)卒論進捗状況確認。終了。

(23)2021/07/22/11:30 : 4回生TY(ゆきえ)卒論進捗状況確認。終了。

(22)2021/07/22/11:00 : 4回生OM(みく)卒論進捗状況確認。終了。

(21)2021/07/22/10:30 : 4回生OK(かほ)卒論進捗状況確認。終了。

(20)2021/07/22/10:30 : 4回生NM(まい)卒論進捗状況確認。終了。

(19)2021/07/19/11:30 : 4回生MR(れいじ)卒論進捗状況確認。終了。

(18)2021/07/19/11:00 : 4回生GM(みゆ)卒論進捗状況確認。終了。

(17)2021/07/19/10:30 : 4回生MY(ゆいな)卒論進捗状況確認。終了。

(16)2021/07/16/16:15 : 4回生HT(てんし)卒論進捗状況確認。終了。

(15)2021/07/16/15:45 : 4回生SS(そういちろう)卒論進捗状況確認。終了。

(14)2021/07/16/15:15 : 4回生FK(こういちろう)卒論進捗状況確認。終了。

【6月】

(13)2021/06/22/14:00 : 4回生MY(ゆいな)卒論調査。終了。

(12)2021/06/21/13:00 : 5回生TK(けんと)卒業論文草稿チェック。終了。

(11)2021/06/16/13:00 : 4回生MK(かほ)卒論調査。終了。

(10)2021/06/15/13:30 : 4回生SA(あやか)卒論調査。終了

(9)2021/06/11/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論調査。終了。

(8)2021/06/10/10:00 : 3回生YI(いつき)履修状況。終了。

(7)2021/06/13/20:00 : 3回生NY(ようた)履修状況。終了。

(6)2021/06/09/20:30 : 3回生()履修状況。終了。

(5)2021/06/09/21:00 : 4回生ZK(こういち)卒論テーマ。終了。

(4)2021/06/09/21:00 : 4回生ZK(こういち)卒論テーマ。終了。

【5月】

(3)2021/06/09/21:00 : 4回生TK(こうたろう)卒論テーマ。終了。

【4月】

(2)2021/04/13/12:45 : 3回生IR(りん)履修状況。終了。

(1)2021/04/06/13:30 : 4回生・MY(ゆうな)卒論テーマ。終了。

うるいとギボウシ

■庭に今年もギボウシが美しい色の葉を伸ばしています。ありがとう、そう思います。昨年、このギボウシは、山菜のウルイであることを教えてもらいました。「食べられますよ」とも勧められました。お世話になっている庭師さんからも試してくださいと言われています。はい、試してみました。お浸しにして味わってみたのですが…。食べた直後は美味しかったのですが、少しするとかなり強い苦味が口の中に広がりました。「山菜だから当然やん」と叱られそうですが、私の軟弱な口ではちょっと無理でした。それでも、「今度は天ぷらにして食べてみて」と勧められています。再度チャレンジをしてみようと思います。ちなみに、このうるい=ギボウシは、非常に栄養価の高いようです。

■庭に今年もギボウシが美しい色の葉を伸ばしています。ありがとう、そう思います。昨年、このギボウシは、山菜のウルイであることを教えてもらいました。「食べられますよ」とも勧められました。お世話になっている庭師さんからも試してくださいと言われています。はい、試してみました。お浸しにして味わってみたのですが…。食べた直後は美味しかったのですが、少しするとかなり強い苦味が口の中に広がりました。「山菜だから当然やん」と叱られそうですが、私の軟弱な口ではちょっと無理でした。それでも、「今度は天ぷらにして食べてみて」と勧められています。再度チャレンジをしてみようと思います。ちなみに、このうるい=ギボウシは、非常に栄養価の高いようです。