龍大の行動原理「自省利他」に関連する様々な活動の「見える化」

▪️Facebookに投稿された龍谷大学の投稿です。おそらく、学長室広報が投稿されているのでしょう。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じく瀬田キャンパスにあるわけですが、注意が足らないせいか、お隣の学部がどのような活動をされているのか、あまりわかっていません。この「夏休み子ども理科実験・工作教室」、先端理工学部の教員・学生の皆さんが講師になって、地域社会の子どもたちに実験やものづくりを体験してもらう企画のようですね。先端理工学部ならではの取り組みだと思います。

▪️龍谷大学では、地域社会への様々な社会貢献、地域との連携に取り組んでいます。そこには、私が部長をしていた吹奏楽部であれば、吹奏楽部も参加する「夕照コンサート」や、RECジュニアキャンパス「吹奏楽体験スクール」などの課外活動も含まれると思います。単位の出る実習で地域社会と連携した取り組みや、学生の自主的なボランティア団体の活動等も含まれるでしょう。もちろん、大学として企業と一緒に取り組んでいる活動は当然でしょうかね。それぞれの実施主体としては情報発信をされているとは思うのですが、その全てを一覧できるようなサイトはないのかな…と、ふと思いました。自分が取り組んでいる、あるいは親しい同僚が取り組んでいることは知っていても、学部が違ったり、キャンパスが違ったりすると、よくわからなくなってしまいます。学内の様々な取り組みのことを知り、お互いに刺激を与え合えるようになったら素敵だなと思うのです。それぞれの部署ごとに情報を収集し、整理すれば、ちょっと手間はかかるけれど比較的簡単にできるとかと思います。言い換えれば、龍谷大学の行動原理「自省利他」の見える化なのかな。

秋が近づいてきているのかな。

▪️左の画像。昨日撮ったものです。最近の我が家の小さな庭のことを少し。まだまだ暑いのですが、我が家の小さな庭の池の辺りには、シュウメイギクが蕾をつけています。秋を予感させます。庭のあちこちに、シュウメイギクが生えているんです。花を咲かせた後、晩秋、タンポポみたいな綿毛で種を飛ばすせいでしょうか、庭のあちこちに花を咲かせるのです。そのシュウメイギクがまだ蕾なのに、アゲハ蝶がとまっていました。近づいても飛び立ちません。夏バテ…でしょうかね。

▪️右の画像。今日撮りました。台風が去ったあと、このタマスダレが咲き始めました。このタマスダレの葉を、ハマオモトヨトウという蛾の幼虫が食い荒らすのですが、今のところ被害は発生していません。注意します。それから、これからの季節で気になるのはヒガンバナです。まだ、芽が伸びてきません。気温が下がった頃に芽を伸ばすのですが、今年は残暑というよりも、酷暑がまだまだ続きそうなので、いつ頃咲き始めるのかな、果たして咲いてくれるのなと、ちょっと気を揉んでいます。今日は多少涼しい風が吹いていたので、滞っていた庭の世話をしました。

ひさしぶり

▪️昨日はひさしぶりに大学へ行きました。夏期休校中に溜まってる郵便物等を受け取りに行き、研究室で仕事をしてきました。同僚には誰にも会いませんでした。キャンパスは、いろんなところに雑草が茂っていました。樹心館の前の芝生にも雑草が生い茂っていました。自分の家の庭のように草刈りをするわけにもいかず、見なかったことにしました。まだ夏休みということですね。おそらく、学生さんたちが集まるまでには、もう少し変化しているのだと思います。

▪️帰宅時、瀬田駅まで歩きました。3kmほどの短い距離ですが、1日のトータルな歩数であれば1万歩を超えることになりました。電車は大津駅で下車して、本当にひさしぶりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お盆前からですから、結構期間が空いています。やはり、落ち着きますね。嬉しいことに、親しいご常連のなかちゃんもやってきました。なかちゃんとも、ひさしぶりお会いすることになりました。なかちゃんと話していると、早期に退職された原田達先生にも長い間あっていないな〜という話になりました。なかちゃんと原田先生は、マラソンを通して「仲良し」なのです。なかちゃんは、70歳を超えてフルマラソンの自己新記録を出した原田先生をとても尊敬されています。原田先生がまだ龍大に勤務されている頃は、教授会の後など、「ガス抜き」もかねてよく一緒に「利やん」でちょい呑みをしていました。今は、そういう同僚の方がおられなくなり、ちょっと寂しいですね。帰宅した後、歩数計を確認すると、10,000歩を超えていました。まずまずでしょうか。そうそう、最近、散髪をしました。どんどん頭頂部が薄くなっていくため、自宅近くの理髪店で短く刈り込んでいただきました。以前は、ポニーテールのようにしていた時もあったのですが、もう無理です。

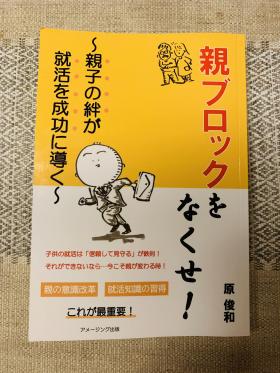

『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』(原俊和・著)

▪️私は龍谷大学社会学部に勤務しています。12年前、その社会学部の教務課長として勤務されていた原 俊和さんが、2冊目のご著書『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』を出版されました。執筆背景には、長年、龍谷大学でキャリアセンターに勤務されたご経験があるわけですが、それ以前に、ご自身の子育てのご経験が一番根本におありになるのではないかと思います。出版、おめでとうございます。昨日、手元に届きました。

▪️私は龍谷大学社会学部に勤務しています。12年前、その社会学部の教務課長として勤務されていた原 俊和さんが、2冊目のご著書『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』を出版されました。執筆背景には、長年、龍谷大学でキャリアセンターに勤務されたご経験があるわけですが、それ以前に、ご自身の子育てのご経験が一番根本におありになるのではないかと思います。出版、おめでとうございます。昨日、手元に届きました。

▪️「親ブロック」、私が若い頃にはなかった言葉です。調べてみると、次のように解説されていました。

「親ブロック」とは、就職活動中の学生や求職者が親や保護者の意向で企業からの内定を辞退すること。リーマンショックによる就職氷河期が終わり、有効求人倍率が回復しはじめた2014年ごろに登場したキーワードです。これと同じようなケースから生まれた言葉で、既婚男性が妻からの反対で転職を踏みとどまることを「嫁ブロック」といいます。

▪️この「親ブロック」と関連する言葉に「オヤカク(親確)」があります。これは、「企業が学生に内定を出す際に、保護者の確認を事前に取っておくこと」と言われています。なんだか、大変な時代になりました。私の子どもたちは30代の中頃なのですが、子どもたちの就職活動のことを見守りながらも、もちろん口出しはしていません。そんなこと、自分にできる能力も気持ちもありません。頑張ってねと応援するしかありません。もちろん我が家だけでなく、他所のお宅も大体そんな感じだったのではないかと思います。上の説明では、この「親ブロック」という言葉が登場したのは2014年頃とのことですが、このことは有効求人倍率の回復とともに、親世代が、だいたいですが氷河期世代と重なっていることとも関係しているのでしょうか。どうでしょう。「親ブロック」の背景には、親の安定思考があるようです。私の知人は、「私は現役の学生さんから就活相談を受けた際、親のアドバイスは聞くな、といつも言っていますが、なかなかそう簡単にはいかないのが悩みどころのようです。親は自分の見栄と古い価値観で子どもに圧をかけますからね。本当に厄介です」と言っておられました。

▪️原さんの『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』、拝読させていただきます。ところで、この本は原さんが執筆されたのですが、表紙のイラストは長男さんが描かれたのだとか。素敵ですね。

だだちゃ豆

▪️昨日、東北の山形県鶴岡市から「だだちゃ豆」が届きました。ちょうど夕飯時だったので、さっそくいただきました。この袋に水を入れて洗い(もちろん水を捨て)、電子レンジでチンして(湯がいて)、それだけでOKなんです。これは便利。新鮮な豆って、こんなに美味しいんですね。また、独特の香りがあります。これ以外に、まだ、普通に袋づめされてきた「だだちゃ豆」もあるので、そちらは今日いただきます。

▪️「だだちゃ豆」は、大豆の中でも茶豆の仲間だと思うのですが、山形県鶴岡市でしか栽培されていません。「だだちゃ豆」は普通の枝豆と比較してちょっと小さめのようです。そして、豆の間が深くくぼんでいて、さやにしわが寄っており、表面に細かい茶色のうぶ毛が生えているのが特徴なのだそうです。「だだちゃ」とは、「お父さん」いう庄内地方の方言のようですが、ブランドを守っていくために、様々な工夫をされているようです。

▪️「地理的表示保護制度」という仕組みがあります。こちらの農水省のページに説明があります。2014年に農林水産物や食品についての地理的表示の保護を目的とする特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(略称:地理的表示法)が公布されています。

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。

農林水産省は、本制度によって、国内外における模倣品対策によりGI産品の名称・ブランドを保護するとともに、GIマークという統一ロゴの下、成功事例の横展開、市場展開を通じ、GIそのものの認知を高め、「GIブランド」を確立してまいります。

▪️ただ、「だだちゃ豆」はこの「GIブランド」を取得されとはいません。こちらのJA鶴岡のサイトにこのような説明がありました。

平成4~5年頃からだだちゃ豆の知名度が向上するとともに〇〇県産だだちゃ豆などの類似枝豆が流通し差別化が図れない時期が続いたことから、JA鶴岡で対策を検討し、商標権を取得して行使することにより類似枝豆からの差別化対策とすることとしました。しかし、すでに「だだちゃ」の商標は地元食品メーカー様が取得されていたため、地域特産物を守ることを訴えながら当該メーカー様よりご理解いただき、平成9年1月に使用契約を取り交わすことができました。そして、この商標使用権を有効に利用するために、鶴岡管内の全生産者から、商標を利用してもらうために鶴岡市との合同事務局としながら「鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会」を平成9年に設立(平成17年の市町村合併により鶴岡地域と改称する)しました。

その協議会では、だだちゃ豆の品種特性の保持とブランド向上を目的として、だだちゃ豆の定義はじめ品種及び系統、栽培区域の設定がされています。

▪️「だだちゃ豆」は鶴岡市でしか生産できないようです。他の地域で栽培しても、「だだちゃ豆」特有の風味や味をもつ大豆には成長しないようです。そのような事情から、GIを取得する必要がないのでしょうか。どうなんでしょう。また、地域を挙げてブランド化と品質向上に努めてこられたことから、他地域では真似ができないのかもしれません。これは個人的な推測でしかありません。チャンスがあれば、その辺りのことを、ぜひ知りたいと思っています。

京都市三条保育所で「夏休みコンサート」

▪️昨日、龍谷大学瀬田キャンパスで開催される予定だった第31回「夕照コンサート」、台風のために開催中止になりました。楽しみにしていたのですが、とても残念でした。でも、29日には京都市内の保育園に出向いて金管5重奏を披露されたようです。こういう地域での活動大切ですよね。地域とのつながりを大切にして、龍谷大学吹奏楽部のファンの裾野を広げていってください。

台風とウォーキング

▪️昨日は、午後から自宅書斎で仕事をしていました。いつも16時前からウォーキングをするのですか、昨日は気がついたら17時になっていました。暮らしている大津市では…ですが、今日は、風はまあまあ強いけれど、空を見上げても台風の気配を感じることができませんでした。もちろん、油断しているわけではないのですが…。ということで、突然雨が降ることはないだろうと予測し、近場を10,000歩程度歩こうと決め、近くの住宅地や隣接する農村(仰木)の中を歩きました。住宅街は、湖西道路で東西に分かれています。上の左の写真は、その東西をつなぐ橋の上から撮ったものです。現在、拡幅工事が進められています。2025年には関係するそうです。ここがいつもボトルネックになって渋滞するので、早く拡幅工事が終わって欲しいです。右の写真は、仰木の集落から撮った琵琶湖の南湖。ここがピークでここから自宅に向かって降りて行きました。けっこうな高低差があるので、トレーニングには良いですね。結局、1時間ちょっとウォーキングすることになりました。距離にして、6.7kmです。

▪️ずっと空の様子を確認しながら歩きました。怪しい雰囲気は出ているのですが、雨は少しも降ってきませんでした。今回の台風10号は進路が予想不可能で困りました。遠く離れていても、線状降水帯が現れてくることがあるから気をつけるようにということが今回はかなり強調されました。また、台風が熱帯低気圧になっても、風速が落ちるだけで、大雨が降る可能性があることも強調されました。これから毎年、酷暑と災害を伴うこういった気象に怯えるような感じになっていくでしょうかね。

▪️ずっと空の様子を確認しながら歩きました。怪しい雰囲気は出ているのですが、雨は少しも降ってきませんでした。今回の台風10号は進路が予想不可能で困りました。遠く離れていても、線状降水帯が現れてくることがあるから気をつけるようにということが今回はかなり強調されました。また、台風が熱帯低気圧になっても、風速が落ちるだけで、大雨が降る可能性があることも強調されました。これから毎年、酷暑と災害を伴うこういった気象に怯えるような感じになっていくでしょうかね。

▪️ところで、この夕方の時間帯、多いのは、犬の散歩をさせる方たちです。多いですね〜。次に目についたのは、数はずっと減りますが、2人1組でウォーキングをする女性の皆さんです。1人でウォーキングされている女性もおられますが、どちらかというと2人1組で歩く方が多いように感じます。年配、おそらく70〜80歳代の女性になるとストックを持ったストックウォーキングの方達もおられました。17時から18時頃だと、まだ帰宅を急ぐ勤め人の方たちはまだ目立ちません。昨日は、スマホで音楽を聴かずに、ひたすら歩きました。音楽を聴くとのと聴かないのとでは、風景の見え方が違ってくるように思います。それは当然か。さて今日なんですが、台風が近くまでやってきますが、弱まっています。でも滋賀県内でも湖東の地域は雨がかなり降っているようです。私が暮らす湖西は雨がそれほどでもありません。夕方ウォーキングをするかもです。

▪️黄色い花ですが、気になって撮って自宅で調べました。キダチチョウセンアサガオ(エンジェルストランペット)というよです。

龍谷ミュージアム秋季特別展「眷属」

▪️9月21日から11月24日まで、龍谷ミュージアムで秋季特別展「眷属」が開催されます。以下は、公式サイトから転載。

眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことです。仏教美術では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。

龍谷ミュージアムで昨年度開催した特集展示「眷属―ほとけにしたがう仲間たち―」が、この秋、特別展としてパワーアップし、各地から約80件の作品が集います。

仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をご覧ください。

▪️龍谷大学の学生の皆さん、瀬田キャンパスの皆さんも、ぜひ足を運んでみてください。観覧料は無料です。

黄昏のビギン

▪️この「黄昏のビギン」という曲、好きなんです。自分のスマホの中に歌謡曲のアルバムが入っています。由紀さおりさんの「Voice2」という昭和の名曲を集めたアルバムです。「黄昏のビギン」はその中に入っていました。素敵な曲だなと思いました。でも、もともとどなたが歌っている歌なのか、知りませんでした。

▪️「黄昏のビギン」は、作詞:永六輔/作曲:中村八大で1959年(昭和34年)に水原弘さんが歌った曲のようです。こちらのボイストレーナーの方のサイトの中に解説がありました。

1959年の第1回レコード大賞を受賞した水原弘さんの「黒い花びら」に続く、セカンド・シングル「黒い落葉」のB面曲として発売されました。夜の街で火が付き、流しの人のレパートリーとして静かなる名曲、心のスタンダードとして歌い継がれてきました。洋楽のような優雅なメロディーラインで上品な1曲であるとともに、絶品の歌唱で唄われたこの曲は、ちあきなおみさんのカヴァーで再び注目され、日本を代表するスタンダードになっています。

▪️↑の解説にもありますが、ビギンとは「ツチャーチャツチャツチャ」というリズムです。もともとは、インド諸島の中にあるマルティニーク島を起源とするダンス・リズムのことです。今回ま動画は、長谷川きよしさんとPatric Nugierさんです。

NHK BS プレミアムドラマ「団地のふたり」

▪️私は子どもの頃、団地で育ちました。3歳から10歳までかな。子どもの時の記憶は団地とともにあります。ということで、こういうタイトルには無条件で惹かれてしまいます。左が小泉今日子、右が小林聡美。面白そうです。「NHK BS 毎週日曜 夜10時~10時49分」だそうです。このドラマ、原作は藤野千夜さんです。『じい散歩』の著者です。

プレミアムドラマ【#団地のふたり】

50代、独身、実家暮らし。#小泉今日子 × #小林聡美 の名コンビで送る、

団地で生まれた幼なじみ二人の

温かくユーモラスな友情の物語。9/1を前に、1分PR公開!

毎週(日)夜10時[BSP4K/BS]<全10回>

🔗https://t.co/Ss1mScqH6V pic.twitter.com/h18UcpmGz2— NHKドラマ (@nhk_dramas) August 19, 2024