敬老の日

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

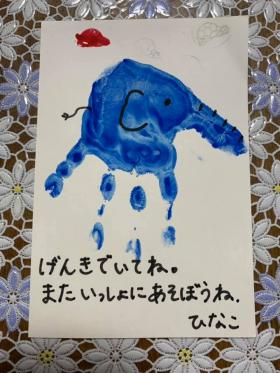

■このメッセージカードは、2歳になる孫娘がプレゼントしてくれたものです。通っている保育園で作ったようです。小さな手に絵の具をつけてカードにスタンプ。これは「象さん」ですね。まだ2歳なのでひらがなは書けませんが、孫の気持ちを両親(娘夫婦)が代わりにメッセージにしてくれました。私が79歳になる時、孫娘は成人します。その時までは、なんとか生きていたいと思います。大丈夫かな。

◼︎先ほど、両親がともに亡くなり、孫娘が生まれ…と書きました。これで完全に世代交代です。プライベートで世代交代したら、仕事でも世代交代しつつあります。これで自然です。ただし、「おじいさん」(老人)のカテゴリーに移り、健康面ではいろいろ心配になります、やはり。「人生100年時代」と政府は高齢者を煽りますが、「政府に頼らずに、いつまでも自力で稼いでくれよな」という裏のメッセージが聞こえてくるかのようです。というか、それが本音だと思います。まずは健康を維持すること、健康寿命を延ばすことが大切になります。あまり自信がありません。両親を看病・介護してきた経験があるからです。そんな簡単ではありません。両親は、息子である私に看病・介護されても当然と思っていたようですが、私が本格的に老人になった時はどう思うでしょうか。多くの同世代の皆さんは、子どもたちには世話になれないと、どこかで思っているのではないでしょうか。やはり、地域の中に、人の最期を支える「共助の仕組み」が必要だと思うわけです。さて、どうしたものか。今、地域にある様々な資源をつなげて、地域の中にその「共助の仕組み」を作れないだろうかと相談を受け、福祉の専門家、僧侶、様々な方達とそのデザインを考えようとしています。うまくいったら良いと思っています。

◼︎すみません。話が逸れてしまいました。昨日の敬老の日、孫のひなちゃんからカードをもらってとても幸せな気持ちになりました。ありがとう。ひなちゃん。

50年ぶりの再会、今度は大津で。

◼︎私は幼稚園の年長クラスから小4まで北九州市の小倉区(現在の小倉北区)に暮らしていました。小学校は、戸畑区にある明治学園小学校という私立の学校に通っていました。たしかカナダのカトリック修道院が経営する学校でした。その学校で、3年生の時に転向してきたのがHくんでした。私は4年生までその小学校にいて、5年生からは福岡市の小学校に転向したので、Hくんとは2年間だけですが、クラスメイトとして過ごしました。本当にたまたまの偶然なのですが、昨年、そのHくんの名前を某新聞社のサイトで見つけたのです。彼は新聞記者になっていました。多くのクラスメイトの名前は記憶していませんが、数名の人たちの名前はいつまでも忘れていません。Hくんも、そのうちの1人です。

◼︎ということで、人づてにHくんに連絡を取って、50年ぶりに大阪で再会することができました。昨晩は、そのHくんが今度は大津にやってきてくれました。Hくんの後輩記者であるOさんとNさんも一緒です。場所は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。滋賀の地酒を楽しみに来られた酒豪のOさんにお付き合いして、私もいろいろ銘柄を楽しむことができました。ご了解をとるのを忘れたので、皆さんのお顔はモザイクに(^_^;)。

武陽陸上競技部倶楽部

◼︎昨日は、大津市の北小松の施設で行われていた龍谷大学吹奏楽部の合宿を途中で抜けて、夕方から神戸で開催される、高校時代の部活動の同窓会に出席しました。「武陽陸上競技部倶楽部」です。

◼︎これまでも何度かfacebookに投稿してきましたが、私が卒業した兵庫県立兵庫高等学校には、武陽会という同窓組織があります。戦前の旧制になりますが、兵庫県立第二中学校、兵庫県立第四高等女学校、そして戦後の兵庫県立兵庫高等学校の卒業生が集う同窓会です。同窓生は、卒業した年次で番号が付きます。私は「64陽会」。1期生から数えて64年目の卒業生ということになります。

◼︎昨日は、その同窓会そのものではなく、会の名前からもわかるように陸上競技部の同窓会でした。私は身体を壊したり、続けるのが精神的に辛くなり、練習をしていたのはは2年生まででしたが、いろいろご縁をいただくなかで、再び、陸上部の同窓会にもつながることができました。1つ上の学年の先輩方にもお会いすることができました。先輩たちが卒業されて以来ということで、たぶん44年ぶりなのではないでしょうか。

現役生が活動をしていくためには、同窓生の応援が必要(経済的支援も含めて)になります。「武陽陸上競技部倶楽部」からも現役生の陸上部に寄付をしています。そのようなこともあってか、校長先生と陸上部のお2人の顧問も出席されていました。ちなみに校長先生の升川清則さんも同窓生です。彼は67陽会。しかも陸上部です。

◼︎「武陽陸上競技部倶楽部」の最後は、校歌斉唱です。1番から4番まで全て歌いました。さすがに、3番、4番になると歌詞の記憶が少し怪しかったですね…。写真ですが、私よりも3つ学年が上の61陽会の先輩方です。場を盛り上げておられました。素晴らしい。

兵庫高等学校校歌

◼︎昨日、「武陽陸上競技部倶楽部」が開催される前、昼間の時間帯になりますが、神戸西区にある「ユニバー記念競技場」で「三校定期戦」が開催されていました。この「三校定期戦」とは、兵庫県立神戸高等学校(旧制神戸第一中学校}、兵庫県立兵庫高等学校(旧制神戸第二中学校)、兵庫県立長田高等学校(旧制神戸第三中学校)の陸上競技部による定期戦です。今年で、第90回になるのだそうです。結果ですが、僅差で1位を長田高校に奪われたとのことでした。来年、もし「武陽陸上競技部倶楽部」に参加することができれば、「三校定期戦」も応援できればと思います。

古い張り紙

◼︎今、61歳の私は、いわゆる学園紛争が終わった後に大学に入学しました。入学したキャンパスでは、ほとんど立看もなく、テニスとスキーのサークルのブースばかりが並んでいました。いわゆる「政治の季節」が過ぎ去った後に入学したのです。

◼︎先日、ある古い建物で、こんな張り紙の「かけら」を見かけました。中核派が成田空港建設に反対し、三里塚闘争に参加するように呼びかける内容なのかなと思います。ちょっと驚きました。おそらく、50年程前にここに貼られて、それ以来、完全に剥がされずに残っていたのだろうと思います。ここは裏口みたいなところですし、なかなか気づかれていなかったのでしょうね。ちなみに、うちの大学ではありませんよ。

けんいちおじいちゃん

◼︎最近の体調ですが、良くなったり、悪くなったり…。背中の凝りが肩、そして首へと伝わり、頭痛が発生するのですが、ひどくなるとこの前は難聴から目眩が起きてしまいました。耳鼻科ではメニエール病との診断でした。ということで、首のストレッチに取り組んでいるのですが、それでもしんどくなることがあります。今日は、くしゃみや咳をした時に頭痛が発生するだけでしたが、昨日は、かなり調子が悪かったです。いろいろ経験してみてわかりましたが、動き回っている方が症状がひどくなりません。じっとデスクワークをしていると症状がひどくなります。仕事は、デスクワークが基本なので困りました。還暦を過ぎて、いろいろ身体にガタがきているのでしょうね。最近は運動もきちんとしていませんし。健康寿命を延ばすためにも、もっと日常生活でいろんな工夫をしなければなりません。80歳になった時に、初孫と一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「リヤん」に一緒に行くこと、それが人生の最終目標ですので、それまでは頑張らねばなりません(笑)。

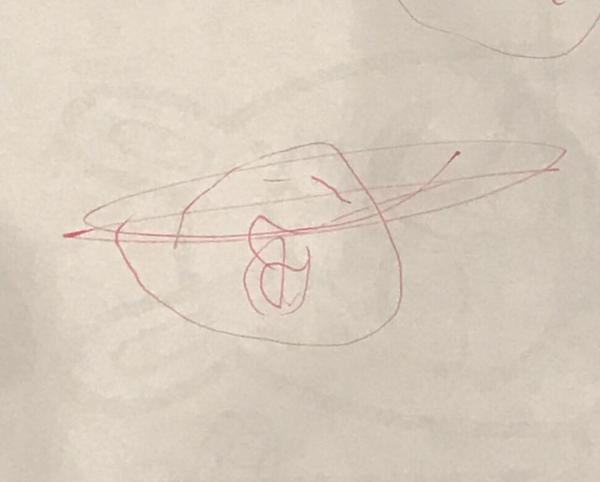

◼︎というこで、前振りはこれぐらいにして、ここからが本題。今日は孫の話です。facebookの方では、お友達限定ですが、孫のひな子(2歳4ヶ月)の成長の過程を、「ひなちゃん通信」として投稿してきました。多くの皆さんに「癒される〜」と好評だったのですが、孫の母親(娘)から「そろそろSNSにアップするのは…」と注文が入り、それもそうだなと素直に納得して「ひなちゃん通信」を終了しました。写真はアップできませんが、孫の成長を楽しみにしてくださっている皆さんに、ひさしぶりにひな子のことを投稿しました。ひな子が描いてくれた、私の顔です。母親が「これは誰?」と聞いたところ、「けんいちおじいちゃん」と答えたようです。おじいさんは、笑っていますね。ヘラヘラ。顔の周りを何かがグルグル回っています。酩酊しているのでしょうかね。孫はおじいさんのことをよくみているな〜。

救命入門コースに参加しました。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎研修を始める前に、蛇腹式になっている「心肺蘇生カード」をいただきました。ここに、手順が書いてあります。研修の後は、「救命入門コース(90分コース)参加証」をいただきました。前者のカードは、常に持ち歩こうと思います。

夏休みのラジオ体操

■今週から、地域のラジオ体操に参加しています。主催は、暮らしている自治会の中にある子ども会です。小さな規模の自治会ですので、毎朝参加する小学生は20名ほどです。加えて10名ほどの保護者の皆さんも参加されています。大津市に暮らすようになってからまだ4年目にしかなりません。そのようなこともあり、自分の所属する自治会のことがよくわかっていませんでした。しかし、今年は、自治会のブロック長をしていることもあり、自治会の状況も次第に理解できるようになりました。できるだけ自治会の活動に参加しようと、ラジオ体操にも参加してみることにしました。少し体調が良くないこともあり、身体を動かすことで、調子を取り戻そうという考えもあります。

■春からいろんなストレスが背中や肩の凝りを生み出し、その凝りが今度は首にまで広がり、とうとう頭痛や目眩まで起きるようになってしまいました。パソコンに向かって仕事をしていると、背中・肩・首が固まってしまうのでしょうね。背中や肩の凝り程度であればよかったのですが、首にまで広がると様々な不調を生み出してくること、今回、初めて知りました。まず頭痛が最初だったのですが、これまでに経験したことのない頭痛だったので、最初は脳神経外科で受診しました。しかし、私の話を聞いて、すぐに「それは首の凝りからきている頭痛です」との診断が出ました。特に薬の処方もなく、その時は診察だけで終わりましたが、不調が続くので、今度は鍼灸院で診察を受けました。首が相当凝っているとのことでした。首の凝りが、背中や肩から順番にきていることがわかり、電気治療やマッサージをしていただきました。

■その2日後のことです。今度は、難聴になってしまいました。しかも、そのあとに、眩暈も襲ってきました。もう、立っていることが困難なほどの眩暈でした。で、今度は耳鼻科です。知り合いの方から、「難聴になったらすぐに耳鼻科で治療を受けなければいけませんよ」とアドバイスをいただいていたので、翌日に診察を受けました。診断は、「メニエール病」の疑いがあるとのことでした。首の凝りが原因で血液やリンパ液の流れが悪くなっているとのことでした。薬を処方してもらいました。還暦を過ぎて、いろいろ身体の変化が起きてきているのでしょうか、それとも身体のパーツがだんだんポンコツになってきているからでしょうか。困ったものです。ということで、ストレスを溜めないように気をつけながら、背中、肩、首のストレッチに励むようにしています。もともと、猫背気味だし、肩も硬かったので、気をつけなくてはいけません。

■体調不良で、仕事が滞り、一緒に仕事をしている方達にご迷惑をおかけしているかと思いますが、どうかご容赦ください。

■冒頭の写真、本文と何の関係があるのか…。特にありません。ラジオ体操の帰りに、クマゼミの鳴き声がものすごいで、ちょっと写真に写してみました。昔、子どもの頃に九州に住んでいましたが、その頃は、周りで泣いているのはほとんどがニイニイゼミでした。その次に多いのが、アブラゼミ。クマゼミはちょっと貴重な感じがしていました。ミンミンゼミとか、ほとんど捕まえることはできなかったように思います。地域の分布の差かもしれませんが、今住んでいる辺りだと、ニイニイゼミを見つけることはできません。主流は?!クマゼミです。

指の怪我

◼︎左手の指を怪我してしまいました。自宅庭のの枯れた低木を引き抜いて乾燥させていたのですが、そろそろ乾いてきたし、いつまでも庭の片隅に置いておくわけにはもいかないので、ノコギリで切り分けて、ゴミ袋に入れて燃やすゴミとして出そうと思ったのです。あまり時間もなかったものですから、ちょっと焦っていたのかなしもれません。勢い余って、枯れ木だけでなく、自分の指も切ってしまいました。「うぎゃ…やってしもうた」って感じです。切れ味の良い包丁のような刃物であれば、切り口もスパッと綺麗だと思うのですが、ノコギリであるため傷口がぐちゃぐちゃになってしまいました。おまけに出血が半端ではありません。ということで、タオルで傷口をしっかり押さえて、近くにある外科の病院に電話をしました。

◼︎左手の指を怪我してしまいました。自宅庭のの枯れた低木を引き抜いて乾燥させていたのですが、そろそろ乾いてきたし、いつまでも庭の片隅に置いておくわけにはもいかないので、ノコギリで切り分けて、ゴミ袋に入れて燃やすゴミとして出そうと思ったのです。あまり時間もなかったものですから、ちょっと焦っていたのかなしもれません。勢い余って、枯れ木だけでなく、自分の指も切ってしまいました。「うぎゃ…やってしもうた」って感じです。切れ味の良い包丁のような刃物であれば、切り口もスパッと綺麗だと思うのですが、ノコギリであるため傷口がぐちゃぐちゃになってしまいました。おまけに出血が半端ではありません。ということで、タオルで傷口をしっかり押さえて、近くにある外科の病院に電話をしました。

◼︎レントゲンも撮りましたが、骨は大丈夫でした。ただ、指の付け根の1つ上の関節の皮がぐじゃぐじゃになっていたので、麻酔をして、7針ほどホッチキスでパチンパチンと傷口を閉じることになりました。ホッチキスと言っても医療用のものです。私自身は初体験でしたが、本当にホッチキスそのものです。医師によれば、血が止まらなかったのは、小さな動脈が切れたからとのこと。動脈が切れたというと少々焦りますが、小さな指にも動脈はいっぱい走っているので特に問題なしとのことでした。また、指の神経も指の骨の側面に沿って走っているので、神経を大丈夫とのお墨付きをもらいました。安心しました。薬は化膿止めの抗生物質、痛み止めのロキソニン、胃薬。抗生物質は、腸の細菌(善玉菌)も殺しちゃうのでお腹を下すかも…なんだそうです。ちょっと嫌ですね。だも、仕方ありません。

父の日のプレゼント2019

◼︎毎日でもありませんが、社会学には何にも関係ない個人的なことをアップしています。タイトルと齟齬がありますね。どうかお許しを。今回も、父の日にもらったプレゼントのことです。私には30歳を超えている娘と息子がいますが、きちんと社会人として頑張って働いてくれています。その子どもたちから、最近は毎年必ず父の日や誕生日にプレゼントを送ってもらっています。有難いことですね。

◼︎滋賀県大津に転居してから庭の世話をするようになり、最初は義務的なものでしたが、次第にガーデニングに目覚めることになりました。この季節、庭には蚊がたくさんいるのですが、蚊に刺されることにもめげずに毎日にわの世話をしています。写真は、そのようにガーデニングが生きがいになった私に、娘が贈ってくれたプレゼントです。手作りの芽切挟です。繊細な挟みのようで、なんでもバンバン切るわけにはいかないようです。果樹、園芸の芽摘み、盆栽の小枝切りのための鋏のようですね。例えば、庭に咲いている花を、室内の花瓶に生けたいな…というような時に、鋭い歯で綺麗に切ることができるのかなと思います。

父の日のプレゼント

◼︎少し早いのですが、父の日のプレゼントが息子から届きました。いつもならば、恐らくは私が好きな酒を送ってくれるのですが、今回は違いました。「がんリスクチェッカー」です。「父親だけにプレゼントするのもなんだかな〜」なのだろうと思いますが、両親ともにチェックしてみてと送ってきてくれました。どういうわけか、私のものはクロネコの宅配便で、母親のものは郵便で届きました。なぜだろう…。まあ、それは良いとして、このキットで全身のどこかにガンが有るのか、あるいは無いかがわかる程度のものらしいです。これで、もしガンが見つかったらありがたい。いや、見つからない方が良いのですが、早めに対処できるわけですからね。私、一応、80歳までしっかり生きて、「孫と一緒に呑みに行く」という人生の目標があります。頑張らねば…と思います。