前・中央学区自治連合会長さんにお話を伺う。

■先週のことになります。17日(金)の2限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」の授業でした。この春まで10年にわたり中央学区自治連合会の会長をされてきた安孫子邦夫さんに、zoomでお話を伺うことができました。安孫子さんには、時間をかけて学生の皆さんが質問項目を整理したリストを、あらかじめお渡ししていました。「すごい!!」と内心びっくりしたのですが、安孫子さんは、その質問を全てきちんと受け止め、消化しながら、1時間にわたって澱みなくお話をしてくださいました。ありがとうございました。

■本当は、中央学区まで出かけてお話を伺いたかったのですが、1限や3限に授業を履修している人がいるもので、前期は動きが取れません。中央学区に全員で行くためには、土日を利用するしかありません。ということで、この日はzoomを利用することになりました。

2022年度「社会学入門演習」の現地実習

■19日(日)は学生を引率して、高島市マキノ町に現地実習。マキノ町でエコツーリズムに取り組まれている谷口良一さんに講義をしていただきました。学生の皆さんとは、あらかじめ谷口さんから講義で使用されるパワーポイントのPDFファイルを頂戴して、事前学習を行なっていました。また、グループワークで、谷口さんへの質問についても用意していました。そのようなこともあり、谷口さんからは、帰宅後「講義では皆さんたくさん質問をしていただき、エコツーリズムを通じた地域振興について色々考えてくれてくれていることをとても嬉しく思いました」とのメッセージをSNSを通していただきました。

■19日(日)は学生を引率して、高島市マキノ町に現地実習。マキノ町でエコツーリズムに取り組まれている谷口良一さんに講義をしていただきました。学生の皆さんとは、あらかじめ谷口さんから講義で使用されるパワーポイントのPDFファイルを頂戴して、事前学習を行なっていました。また、グループワークで、谷口さんへの質問についても用意していました。そのようなこともあり、谷口さんからは、帰宅後「講義では皆さんたくさん質問をしていただき、エコツーリズムを通じた地域振興について色々考えてくれてくれていることをとても嬉しく思いました」とのメッセージをSNSを通していただきました。

■講義の後は森林セラピーを体験しました。メタセコイアの北端の辺りにある民宿からマキノ高原やキャンプ場を抜けて山道に入っていくと、「しんどい、早く帰りたい」という女子学生の小さなな呟きが聞こえてきたけれど、なんとかゴールの調子ケ滝に到着できました。滝に近づく際に水に足を突っ込んでしまった学生が何人かいましたが、最後まで頑張ることができました。谷口さんには、とてもお世話になりました。

■道中では、道端に生えている草花のことを学生たちは色々教えてもらいました。高級和菓子の爪楊枝のような香り…とか、醤油のような香り…とか、教えてくださいました。おじいさんの先生(私)は、その和名をもう忘れています。面白かったのは、谷口さんが「これ、醤油の香りがするでしょう」と学生に手渡すと、「ああ、これ黄金糖の匂いや」と興奮したことです。黄金糖というキャンディを今の学生も食べるんだ(私は未経験ですが)。なんでも、おばあちゃんにもらうんだそうです。また、キイチゴを「これ食べられるんだよ、美味しいよ」と教えてもらっても疑っていた?学生が、勇気を持って食べてみると「美味しい!!」と喜んだことも面白かったなあ。

■この日は、マキノ駅からマイクロバスでマキノ町の風景を眺めながら、そして麓から調子ヶ滝まで登って、谷口さんがガイドをされているエコツーリズムの「雰囲気」だけは体感してもらえたのではないかと思います。コロナ禍で日帰りしかできなかったけれど、本当は宿泊もして、エコツーリズムの本格的な経験ができたらよかったんですけどね。これも谷口さんから頂いたメッセージですが、「今回は叶いませんでしたが、カヤックや投網、ホタルの観察なども体験していただけるとありがたいです。また、私の体験民宿四季の森もご覧いただきたいです」とのことでした。秋には「キノコ刈り」ができるそうです。谷口さんは、どのキノコが食べられるのかキノコの同定もされるので、有志の学生や仲間と一緒に伺い、秋の森を散策しながらキノコ汁を楽しめたらいいなあと思っています。

体験民宿「四季の森」

■私もいろいろ勉強になりました。たとえば、…。マキノ高原は、以前はスキー場だったけど、さらに歴史を遡れば、地元の集落が肥料(緑肥)にするための草を刈る採草地でした。樹木を切り倒して、そういう場所を確保していたのです。昔は化学肥料がありませんからね。その場所が昭和の初期にスキー場になりました。なだらかな傾斜がちょうどスキー場にあっていたのです。開発したのは京阪。京阪電車とスキー船とバス、あるいは京阪電車と江若鉄道とバスを使って、大阪や京都からたくさんの若者がこのスキー場までやってきました。そのような歴史もあるからでしょう、マキノ町は、同じ高島市内の他の地域と比較して観光に対する姿勢がかなり前向きなようです。

■もうひとつ。マキノ町は、ものすごくたくさんの古墳があります。しかも、製鉄が盛んに行われていたらしく、製鉄から生まれるスラグ(金屎:かなくそ)がたくさん捨てられている場所があり、製鉄に必要な炭焼窯の後も訪ねました。驚くことに、私たちが知っている炭焼窯ではなく、岩をくり抜いて作った窯です。高さが1m、奥行きが9mの大きな窯です。先進的な技術を持っていた渡来人の皆さんが、この地域で製鉄を行ったのでしょうね。谷口さんに、駐車場のようなところに埋まっている石について、「昔はここに古墳があって、この石は石室の後です」と説明いただきました。調子ケ谷に向かいながら、古墳時代の歴史についても学ぶことになりました。エコツーリズムは、自然や風景だけでなく、地域の歴史・文化もその対象になります。さらには、農林水産業や生産物、さらには地域のことを語ることのできる人に至るまで。

蜂蜜スイーツの差し入れ

■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。

■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。

■先日、瀬田キャンパスにある「Steamコモンズ」で開催された「Market Place」で蜂蜜が販売され、その蜂蜜を、遊びに来てくれたゼミ生にプレゼントしました。彼はスイーツ作りが趣味とその場で教えてくれたものですから、ぜひ龍大の蜂蜜を使ってスイーツ作って欲しかったのです。まあ、そのようなこともあって、今日は、その龍大の蜂蜜をつかってお菓子を作ってきてくれたのです。非常にしっとりして美味しかったです!! ありがとう。しかもみんなに食べてもらおうと、爪楊枝まで持参してくれていました。やるな〜。

■秋には、農学部の古本先生と先生の研究室のゼミ生のコラボで、社会学部の教員である私や私が指導で関わっている学生とで、「蜂蜜とジャム」のイベントを開催します。その時に、ぜひまた蜂蜜を使ったスイーツを提供もらいたいなあと思っています。また、相談をしてみます。

地域自治の現状と課題

■金曜2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」です。来週は、10年にわたって中央学区自治連合会長をおつとめになった前自治連合会長・現顧問の安孫子邦夫さんにお話を伺うことになっています。あえてまとめれば、地域自治の現状と課題について伺うということになるでしょうか。ということで、学生の皆さんはお尋ねする内容を議論しました。最終的には、時間内でうまくまとまった…かな。

■この10年で中央学区の様子もいろいろ変化しました。同時に、長年にわたって自治連合会長をおつとめになってこられて、その途中でも中央学区の地域自治に関するお考えについても何か変化があったかもしれません。10年にわたる自治連合会長のご経験から、学生たちは学ばせていただきます。

「地域エンパワねっと・大津中央」では、大津市中央学区自治連合会会長を長年なさっておられた方への質問をみんなで出し合いました。来週、オンラインで対談する予定です!#龍谷大学 #社会共生実習 #地域エンパワねっと pic.twitter.com/rt3vgNOSIu

— 龍谷大学 社会共生実習|公式 (@r_coexistence) June 10, 2022

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(3)

■3年生のゼミ「社会学演習IA」で「まわしよみ」新聞に取り組みました。完成しました〜。来週はできあがった「まわしよみ新聞」をもとに、みんなでディスカッションを行います。そして、次のグループワークに進みます。今年も「まわしよみ新聞」のお世話になりました。この「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さん、ありがとうございました。

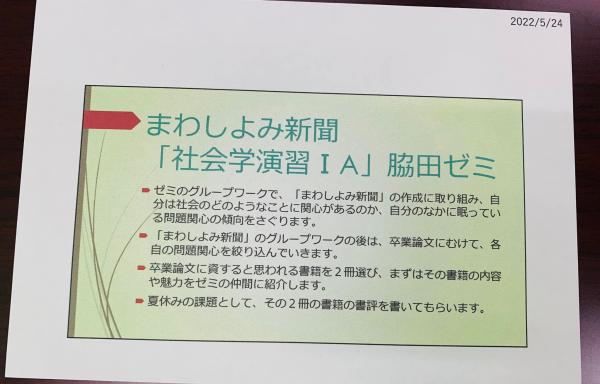

■この「まわしよみ新聞」のゼミの中での位置づけですが、以下のとおりです。

●ゼミのグループワークで、「まわしよみ新聞」の作成に取り組み、自分は社会

のどのようなことに関心があるのか、自分のなかに眠っている問題関心の傾

向をさぐります。●「まわしよみ新聞」のグループワークの後は、卒業論文にむけて、各自の問題

関心を絞り込んでいきます。●卒業論文に資すると思われる書籍を2冊選び、まずはその書籍の内容や魅

力をゼミの仲間に紹介します。●夏休みの課題として、その2冊の書籍の書評を書いてもらいます。

農学部・古本強先生の養蜂を見学。

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。昨日は、農学部の古本 強先生に、瀬田キャンパスに隣接する田上の堂という集落まで連れて行っていただきました。古本先生は、堂で、大学院生と養蜂に取り組んでおられます。その様子を拝見しにいきました。

■たいした距離ではないのですが、オンライン授業のためにパソコンをリュックに入れて担いでいる人もいて、ちょっと大変だったかな。あと、自然がいっぱいが得意でない…せいなのか、ミツバチの巣箱に近づけない人も多数。そのような中、3人の女子学生が刺されないように帽子を被せてもらって、巣箱に近付いてじっくり観察してくれました。

■さて、6月9日に、この堂の養蜂で採取したハチミツのイベントが開催されます。蜂蜜の販売会です。農学部が主催ですが、指導している「社会学入門演習」の有志の学生の皆さんと私も、販売会のお手伝いする予定です。また、ハチミツや身の回りで採れる食べられる植物(たとえばヤマモモやノイチゴとか、庭でも収穫できるジューンベリーとか)を使ったイベントを、古本先生にもご指導いただきながら、秋に開催しようと思っています。いずれのイベントも、瀬田キャンパスにあるSTEAMコモンズ「Global Lounge & Kitchen」で開催することになります。「社会学入門演習」では、秋に開催するイベントの企画をグループに別れて考えてもらおうと思います。

母校訪問

■私のゼミの出身で、滋賀県庁に就職したKさんが訪ねてきてくれました。彼女は社会学部の地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」も履修していました。2020年の3月に卒業されたので、社会人になって3年目ですかね。滋賀県庁では、若手職員をリクルーターとしてそれぞれの母校に派遣させておられるようで、今日は就活を支援するキャリアセンター へ打ち合わせに行く前に、私のところに少し立ち寄ってくれたのです。短時間ですが、お話を聞かせてもらいました。楽しく仕事をされているようです、安心しました。

Kさんとは関係ない話ですが、Tシャツを着る季節になって、緩んだ締まりのない体形がシャツの裏側から浮かび上がっていて、がっかり。対策を考えないとなあ〜。

■Kさんの勤務している県庁の出先機関が入った合同庁舎の建物のなかで、Kさんの1つ下の学年で、やはり私ゼミの出身のTくんが、滋賀県庁の職員として勤務しているという話を聞きました。でも、2人は、そういう話を聞いているだけで、まだ話をしたことがないのだそうです。私だったら、自分の方から訪ねていって仲良くなるんですけどね。で、同窓会支部を作ります(^^;;。滋賀県庁の中に、龍谷大学の同窓会組織を作ってくださ〜い。すでに、あるのかな??

先輩たちの取り組みに学ぶ。

■金曜日の2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと大津中央」の授業です。先週は、私が自治会・町内会について講義を行いました。講義の内容ですが、日本の社会学の中には、自治会や町内会といった地域住民組織に関する研究蓄積があるので、その蓄積をもとに、自治会・町内会の仕組み、そして来し方と行末って感じですかね。先々週は、大津という街の歴史について講義を行いました。

■金曜日の2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと大津中央」の授業です。先週は、私が自治会・町内会について講義を行いました。講義の内容ですが、日本の社会学の中には、自治会や町内会といった地域住民組織に関する研究蓄積があるので、その蓄積をもとに、自治会・町内会の仕組み、そして来し方と行末って感じですかね。先々週は、大津という街の歴史について講義を行いました。

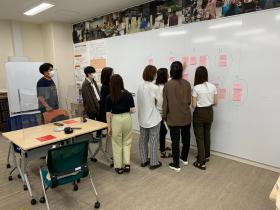

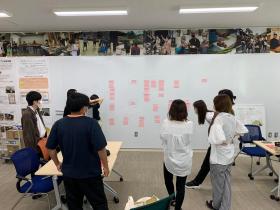

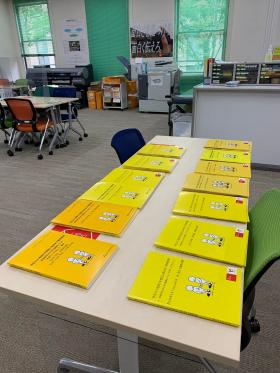

■で、今日はグループワークです。エンパワ1期生から13期生までの13冊の報告書を読んで、「これは面白い!」、「これは素敵だ!」、「なるほど〜」と思う先輩たちの取り組み(地域との連携によるまちづくりの取り組み)についてお互いに語り合いつつ、より親しくなるワークショップを開催しています。

履修しているのは、2回生と3回生。学年や3つの学科の壁を超えて、楽しそうに語り合うことができました。

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(2)

■火曜日の4限は「社会学演習IA」です。先週に続き「まわしよみ新聞」でグループワークを行いました。それぞれが切り抜いた新聞記事について、説明して、語り合う…ということをやってもらっています。毎年、3年生から始まる「社会学演習」で、この「まわしよみ新聞」を活用させてもらっています。「まわしよみ新聞」の「効能」についてですが、一番思うことは、知り合いがほとんどいない新しいゼミで、お互いに親しくなることができるということです。今年度は、ゼミ生の人数が少ないので、全員がお互いに話をすることができます。コロナ禍でゼミの親睦を深めるコンパや飲み会等ができなくなってから、とうとう3年目に突入することになりました。随分前のことですが、東北の岩手県にグリーンツーリズムの勉強と称してゼミ旅行をしたこともありましたが、そのようなゼミ旅行も、もちろんできません。ですから、ゼミの活動の中に、親睦を深くめるための機会を設ける必要があるわけです。

■もうひとつの「効能」ですが、じっくり読んでみる体験そのものということになります。学生の皆さんは、自宅で新聞をとっていても、普段は全く読むことがない人がほとんどです。以前の投稿にも引用しましたが、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんは、次のように説明されています。

新聞は「ガチャ」なところがあって。紙面を開くまで、どんな記事が掲載されているのか?よくわからない…という「福袋型メディア」です。

「知りたいことを知る」には非効率的ですが(それは検索型メディアのネットなどで調べたらいい)「ガチャ」「福袋」だからでこそ「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会う可能性がでてくる。新聞の可能性と面白さはそこでしょう。セレンディップなメディアであるということ。

ネットにはネットの良さ(ダメなとこ)があり、新聞には新聞の良さ(ダメなとこ)がある。そういうメディア特性を知ることは情報化社会、情報文明の時代には非常に重要かつ必須のスキルではないかと思います。

■「セレンディップ」とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見することと言われています。「ガチャ」なメディアである新聞を読むと、予想もしない素敵な出会いや発見があるわけです。スマホやパソコンを使った検索型メディアでは、そのような出会いはあまりありません。自分の関心のある情報についてはそれでも良いのですが、それはたまたまその時の自分が関心を持っているだけで、もっと意識の深いところでは、別のところに関心を持っているのかもしれません。でも、それは自分自身ではわかりません。でも、「まわしよみ新聞」では、「これは面白い(興味深い)記事だな」と思って記事を切り抜き、ゼミの仲間に「この記事のどこが面白いのか(興味深いのか)」ということをしっかり説明します。言語化することで、自分の中に眠っていた問題関心の傾向を自覚することができるのではないかということです。「自分はいったいどういう事柄に関心があるのか」、「自分はどういう問題や現象がとても気になるのか」、あらためてじっくり自分自身と向き合うきっかけを「まわしよみ新聞」が与えてくれるように思うのです。

■このような「まわしよみ新聞」での体験の後に、私のゼミでは自分の問題関心をさらに絞り込んでいく作業をしてもらいます。「まわしよみ新聞」で切り抜いた記事に関係しても関係しなくても良いのですが、自ら調査をしていくためにテーマの絞り込みをしていきます。卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んでもらい、その本をお互いに紹介し合うグループワーク、そして書評を執筆することに取り組んでもらいます。ただし、ゼミの時間は限られています。現在のカリキュラムでは、卒業までに2年間しかありません。本当は、大学に入学した初年次の段階から、学生が自らの学びを構築していくために、「まわしよみ新聞」のようなやり方も含めて、「自分の心の井戸を深く掘り下げていく」ような作業をしなくてはいけないと思うのです。

図書館の利用方法を学ぶ。

■今日の2限は「社会学入門演習」。1回生の演習です。今日はいつもと違う情報処理実習の部屋に教室変更。図書館の職員さんが講師になり、図書館の利用方法について教えてくださっています。今日の教室からは、樹心館と新緑のキャンパスがよく見えます。

■今日の2限は「社会学入門演習」。1回生の演習です。今日はいつもと違う情報処理実習の部屋に教室変更。図書館の職員さんが講師になり、図書館の利用方法について教えてくださっています。今日の教室からは、樹心館と新緑のキャンパスがよく見えます。

■授業中は、図書館の文献の検索やデータベースの使い方についてでした。なんというか、図書館の「取扱説明書」のような感じですかね。丁寧に説明されていると思います。ただ、学生さんたちの側は、高校までの授業のように受動的な姿勢から抜けきれていないので、いまいち、図書館を利用する動機付けが不十分かも知れまん。職員さんの言われるままにマウスを使って検索しているだけで、どこまで理解できたかな。

■ちょっとハードルの高いレポート(感想文ではなく)や、自分自身の研究に取り組むようになれば、図書館を「使い倒す」ことができるようになるのかもしれませんね。大学の施設は、学生の皆さんが納付された授業料で運営されているのですから、図書館を使い倒さない手はないと思います