レイカディア大学の卒業生

■滋賀県には、高齢者の方達の生涯学習施設があります。「レイカディア大学」といいます。60歳以上の県民であれば、誰でも入学できるようです。私も入学する資格があります。「レイカディア大学」のキャンパスは、米原と、私が勤務する瀬田キャンパスに比較的近い場所にもあります。今日は、この「レイカディア大学」の卒業生の方に、キャンパス内で声をかけていただきました。驚きました。以前、私の授業を受講され、その後、和邇の市民センターで大津市役所の生涯学習課が開催した講演会にもきてくださった方のようです。今年で74歳なのだそうです。

■来年は、後期高齢者に突入されるわけですが、大変パワフルでお元気です。地元の自治連合会会長、自主防災会の会長を務めておられます。地域活動でも、ご活躍のご様子です。ちなみに、「レイカディア大学」では、卒業はされましたが、同窓会の支部顧問をされている。素晴らしいですね。もっとも、私がその方のお顔やお名前を記憶しているかといえば…、大変恥ずかしいことに記憶していません。多数の方を対象にした授業や講演会なので、まあ仕方がないといえば仕方がないのですが…。

■今日は、学生に話をするために瀬田キャンパスにお越しくださっていたようです。なんでも、コミュニティマネジメント学科で開講されている「コミュニティ論」という授業の一環で、その授業を履修している学生さんたちが高齢者の方達からヒアリングをされているようでした。わざわざ大学までお越しくださり、ありがとうございます。

■さてさて、自分自身が、74歳の時になった時、はたしてどういう暮らしをしているだろうな〜…と思います。12年後ですね。まずは、健康で生きていられるかどうかが問題なわけだけですが、還暦を過ぎると12年なんてあっという間でしょうね。

冬の庭

■最近の我が家の小さな庭の様子です。冬の庭ですから、枯れたものは刈り取ってあります。色合いも寂しいので、シクラメンとビオラで、少しだけ庭に色彩を加えてあります。私の住んでいるところ、今日は気温も低く、雪がチラチラしています。でも、やわらかな日差しが、気持ち的に⁈暖かさを感じさせてくれます。何も無い土だけの植木鉢もたくさんありますが、これはチューリップ等の春に咲く球根を植えてあります。

■滋賀県の気候は、太平洋岸の気候と日本海側の気候の両方の影響を受けています。私の住んでいるあたりは、その両方を「味わえる」ところです。ということで、今晩は、湖北だけでなく、私のところにも雪が少し積もるかもしれません。

地域の美味しいもの

■1枚目。昆虫写真家・今森光彦さんの写真でよく知られる、大津市仰木の棚田。我が家では、その仰木の棚田で農家の尾崎考さんが生産された、無農薬無化学肥料のコシヒカリ玄米を購入しています。今日は、その尾崎さんのコシヒカリ玄米を精米し、同じく仰木の棚田で、いつも我が家の庭の世話をしてくださる「庭師だいすけ」さんが生産された「彩米」を少し加えて炊いてみました。自然農栽培の古代米(赤米、緑米、黒米、餅米)。自然農栽培なので、農薬不使用、無施肥、不耕起、稲架掛なんだそうです。尾崎さんとだいすけさんのコラボによるご飯、美味しくいただきました。幸せだ〜。

■2枚目。仰木の直売所「わさいな〜仰木」でほぼ毎週、新鮮で美味しく安い野菜を購入しています。ご紹介するのは、その直売所で購入した下仁田ネギです。丸焼きにして、中のトロトロになった部分にオリーブオイルと岩塩振りかけていただきました。非常に美味しい〜です。自分が住む場所で穫れた新鮮で美味しい農産物をいただけること、とても幸せなことだと思います。「地産地消」の幸せですね。3枚目。滋賀県高島市の今津町に行く用事がありました。帰りに富有柿を売っていたので購入することにしました。これで500円です。安いですよね。実は、柿は高島市今津町深清水の特産品なんです。

■自分や自分の家族は、生きていくために必要な「食」をどのような社会的な仕組みを通して確保しているのか。普段、食べている食材は、どこで生産されて、どういう経路で自分のところにやってきていのか。そのことをあまり考えることはありませんね。近くのスーパーマーケットに行けば、だいたい欲しいものは手に入るからです。野菜についているラベルには、どこの産地かは書いてありますが、それ以上のことは考えません。そのようなこともあり、最近は、できるだけ近い距離の場所、自分が暮らしている地域社会の中で、できれば「顔が見える関係」の中で、自分に必要な食材が確保できたらなあと考えるようになりました。私の場合ですが、いろいろ情報を探索するうちに(たいした手前ではありませんが)、たまたま近くにそのような生産者がおられることに気がついたのでした。自分の近くにいる生産者と良い関係を持つこと、これって、大切なことなんじゃないかと思っています。

2020年度の面談記録

■2020年度は、コロナウイルスの感染拡大に伴い、大学の授業は年度の初めから大混乱しました。前期は、これまでやったこともないオンライン授業を急にしなくてはならなくなりました。学生の皆さんとの面談についても、コロナ以前は、授業や会議の合間の時間を調整して、学生の皆さんとの面談を行っていました。また、面談の予約状況や面談の終了についても、このブログのエントリーでお知らせすることにしていました。しかし、2020年度が始まっても、そのような対面式の面談が実施できないことから、春の終わり頃からだったでしょうか、私費で契約したzoomを使って学生の皆さんと面談をするようになりました。バタバタしていたこともあり、記録を残すことができませんでした。おそらく、延べ人数では、90人ほどの方たちと面談を行っているのではないかと思います。来年度、2021年度はきちんと記録を残しておこうと思います。どうか、よろしくお願いいたましす。

■例年は、やはり4回生の卒論に関する面談が圧倒的に多いのですが、zoomを活用したせいでしょうか、ゼミの3回生や、これからゼミを選択する2回生との面談も例年になく多かったように思います。4回生との面談は、研究に関した内容になりますが、3回生の面談では時折、話が脱線して楽しい雑談(私にとってですが…)になることもありました。コロナのなかで、皆さん、いろいろ考えて日々を過ごしておられることが伝わってきました。来年度はどうなるでしょうか。まだ、しばらくコロナ禍が続きそうです。大学もコロナ感染拡大予防を徹底しながら、教育の中身については、いろいろ配慮するとともに工夫していかねばなりません。

仰木の直売所「わさいな〜仰木」

■仰木の直売所「わさいな〜仰木」。美味しくて、安くて(値段はキャプションで)、しかも「近い」。この近いという点が「地産地消」的にはとても大切です。中山間地域、棚田の農村である仰木の高齢者の皆さんが、自家消費用の野菜+αを生産されているわけですが、そのα部分を直売所に出荷されています。生きがい+お小遣い稼ぎ…ですかね。私たち消費者にとっては、安心+安全な食べ物を自宅の近くで入手できるというわけです。

■まあ、そのような話を直売所のお世話をされている村の方といろいろ話をするのも楽しいわけです。この日買ったのは、以下の通りです。ホウレンソウ110円、キクナ100円、カブ120円、白菜170円、里芋180円、柚子150円、下仁田ネギ200円、ネギ100円、卵310円、ミカンのケーキ180円、漬物140円、リース700円。食べ物で一番高いのは卵だが、すべて200円まで。リースは、素朴なものですが、これは室内に飾ることにしました。玄関のドアには、別のリースを飾っています。

■そう、食べ物以外にも、リースなんぞを売っておられるのです。「リースを作るための材料も売って欲しいな〜、売れるんじゃないのかな…」みたいな話や、「自分の畑に収穫に行くのが大変なおばあちゃんの代わりに、私がバイトしますよ。バイト代は現物支給でいいです」みたいな話をお世話をされている村の方とお話ししました。仰木には3つの集落があります。こり直売所、集落を超えて、自分たちの資金で運営されているようです。法人格はなく、任意団体とのことでした。ついつい、聞き取り調査のようなことを初めてしまうのですが、この直売所に出荷する人たちが固定化しているという話もお聞きする腰とができました。こういう活性化の取り組みに関心がある人と、そうでない人とに分かれているということのようです。また詳しく、お話をお聞きしてみたいと思います。

ホームページのアクセス数

■ここしばらく、このホームページへの1日のアクセス数がこれまでよりも増えていました。時々、100を超える時もありました。なぜかなと思っていましたが、3回生から配属になるゼミ(社会学演習)を選択する際に参考にしていただいたようです。学生の皆さん、ありがとうございます。研究に対して意欲を持つ学生の皆さんが、私のゼミに配属されることを期待しています。

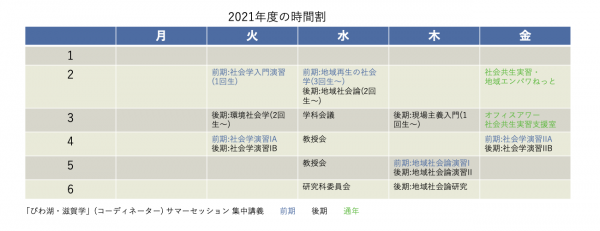

2021年度の時間割とオフィスアワー

■来年度の時間割が決まりました。前期は6コマ、後期は8コマになります。少なすぎるのはもちろん問題ですが、多いのも問題(担当ノルマは5コマですから)。特に、後期の8コマは…。

■オフィスアワーの時間、現在は火曜日の3限ですが、来年度は変更することなりました。2021年度は、金曜日3限です。今年度は、面談についてはオンラインで実施することにしました。学生の皆さんにとっても、zoom等で面談をした方が、便利であることがよくわかりました。オフィスアワーのあり方も、変わってくるのではないでしょうかね。

■ところで、上の時間割で、教務委員をされている同僚の教員の方にいろいろ相談に乗っていただきました。水曜日2限、2回生後期になると「地域社会論」を受講できます。地域づくりや活性化等に関心のある皆さんは、できれば、続けて3回生前期に「地域再生の社会学」も受講していただければと思います。連続して受講することで、より学習効果があるようにと考えています。私のゼミに配属が決まった方は、できるだけこの授業を履修していただきたいと思います。火曜日3限の後期は「環境社会学」です。この授業は、退職された方が担当されていたものですが、私の専攻が環境社会学であることから、今年から担当しています。内容は、「地域社会論」と同時に履修していただくと、こちらもより学習効果があるかと思います。いろいろ工夫というか、苦労しながらシラバスを考えています。

週末に束の間の慰労

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

■部屋の窓からは、湖北の山々と、琵琶湖の竹生島が見えます。遠くには、沖島、八幡山、比良山系、そしてずっと遠くには比叡の山々が見えました。ということは、方角的には、我が家の屋根も見えるはずです。まあ、実際に、肉眼ではもちろん、一般向けのスコープ等ではわからないとは思いますが。