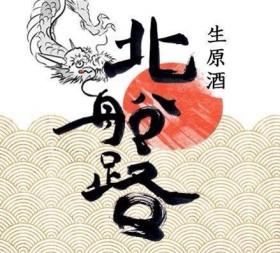

地酒プロジェクト・生原酒「北船路」のラベル完成

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」からのお知らせです。研究会のなかには、いくつかプロジェクトがありますが、今回は地酒プロジェクト。この地酒プロジェクトは、研究会が開催した農村(生産者)-都市(消費者)交流イベント「かかし祭」から生まれました。学生たちによる、日本酒をプロデュースしようという試みです。その経緯については、以前のエントリーにありますので、「地酒プロジェクト」をご覧いただければと思います。

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」からのお知らせです。研究会のなかには、いくつかプロジェクトがありますが、今回は地酒プロジェクト。この地酒プロジェクトは、研究会が開催した農村(生産者)-都市(消費者)交流イベント「かかし祭」から生まれました。学生たちによる、日本酒をプロデュースしようという試みです。その経緯については、以前のエントリーにありますので、「地酒プロジェクト」をご覧いただければと思います。

■さて、昨年の秋に北船路の棚田で収穫された酒米をもとに、大津市の酒蔵「平井商店」さんの蔵で、生原酒が生み出されます。学生たちは、平井商店さんと相談をしながら、瓶にはるラベル(350mlと4合瓶)の作成とともに、販売促進用のチラシを作成しています。

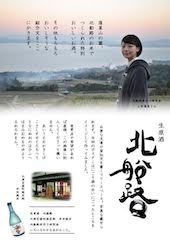

■チラシはまだ完成途上ですが、ご覧いただければと思います。文章等は、すべてまだダミーの段階です。2月の下旬にはお手元にお届けできるのではないかと思います。

■チラシはまだ完成途上ですが、ご覧いただければと思います。文章等は、すべてまだダミーの段階です。2月の下旬にはお手元にお届けできるのではないかと思います。

■販売方法ですが、お店以外でも、予約を受け付けてお手元にお届けできるようにしたいと思っています。ただし、大々的な予約受付は困難なので、龍谷大学関係者、北船路の集落関係者、いつもお世話になっている飲食店関係者の皆さま、そして「北船路野菜市」でお世話になっている丸屋町商店街をはじめとする中心市街地の皆さまを中心にさせていただこうと考えています。どうか、よろしくお願いいたします。

予約の方法については、現在、検討中です。また、お知らせいたします。

■社会学部なので農学部醸造学科のようなことはできませんが、農家と酒蔵をつなぐこと、関係をデザインすることは、社会学部の学生にもできます。そしてそのような関係から生み出された価値を、学生なりの知恵と努力で増殖させていく。学生たちが懸命に取り組んでいることに、「すごいぞ!!」と思っています。自分のゼミの学生たちですけれどね。卒論も、この勢いでやってほしいんですけどね…。

第25回「北船路野菜市」

■1月18日は、第三土曜日。第三土曜日といえば、丸屋町商店街(大津市)での「北船路野菜市」です!! 昨日は、25回目の「野菜市」が開催されました。平成11年の9月に始まったこの野菜市、毎月1回、先輩から後輩へと引き継がれ、とうとう25回目になりました。自分のゼミではありますが、学生の皆さん、立派だと思います。素晴らしい!!

■今回、北船路の協力農家から出品された野菜は、少し少なめでした。ハクサイ、ダイコン、キャベツ、青ネギ、九条ネギ、ミブナ、サラダミズナ、赤カブ、白カブ、玉ねぎ、、サトイモ…。並べた野菜のなかに赤カブがあると、なんだか華やぎますね〜。

■今日は、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」に前倒しで着任された古本強先生が寒い中、「陣中見舞い」に来てくださいました。農学部が開設されたさいには、ぜひ、いろいろコラボで地域連携をやっていきたいなと思います。

【写真】4枚ある写真の右下。ゼミのUさん。出荷された野菜と売り上げの管理をやってくれています。いつも、ありがとう!!

秘密結社?

■大津、滋賀の農業を盛り上げるための秘密結社の会合…。そのぐらいの志しを持って、集まりました。…と、冗談っぽく書いてしまいました(^^;;。まじめに書きますね。

■ここは、JR瀬田駅の近くにある「グリーンキッチン」という、契約農家からの野菜を中心とした料理をだすレストランです。昨晩、はじめていかせてもらいました。そして、このレストランで、2月22日(土)、大津市浜大津にある旧大津公会堂での映画上映会「よみがえりのレシピ」に運営に関する会議でした(この「よみがえりのレシピ」については、過去のエントリーをお読みください)。上映会なのですが、それと同時に、大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ(市場)が開催されることになっているのです。以下が、その概要です。

大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材およびそれらの加工品等の紹介と併せて、こだわり野菜の地域内流通に関する取組を紹介することにより、大津市中心市街地における伝統・こだわり野菜の地域内流通モデルについて考えるきっかけ作りを目的とする。

■マルシェには、滋賀県下、大津市内から、様々な農業関係の団体やグループも参加する予定になっています。私のゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」もこのマルシェにブースを出します。また、「農」に関係する他の龍大関係の団体もブースを出す予定になっています。さらに、大津の伝統野菜「近江かぶら」などの料理教室も開催されます。

■最初は、運営に関する議論をしていたのですが、話しはしだいに大きく展開し、みんながいろんな夢を語り始めました。お互いの話しから良い刺激を受けあい、話しが創発的に発展してくのです。こういう会議って楽しいですね。たいていの地域づくりは、最初は夢から始まります。夢を共有しながら、いろんな人の知恵や力が集まり、面白い社会的な事業が展開していくのです。この会議も、映画上映会だけに終らずに、これからも定期的に続けていければよいなと思います。

米粉パン&米粉ケーキづくり教室

■昨日は、JR草津線に乗って、甲賀市で米粉パン&米粉ケーキをつくっておられる藤井真知子さんをお訪ねました。ゼミ生であるYさんTさんの2人も一緒です。少し前のことになりますが、Yさんが「米粉パンに関心がある」といったので、「それならば、米粉でパンをつくっている藤井さんという人が甲賀市にいるので、紹介してあげようか」ということになりました。藤井さんにゼミ生のことを伝えたところ、「実際に、米粉でパンやケーキをつくって体験してらおうか」と学生の訪問を歓迎してくださるお返事があり、今回の「米粉パン&米粉ケーキづくり教室」が実現したのでした。

■藤井さんは、元・甲賀市役所職員、政策法務を担当されていましたが、思うところがあり、龍谷大学大学院のNPO地方行政コースに社会人院生として入学されました。私は、このコースに大学院の授業科目を提供していることから、藤井さんも私の授業に顔を出されるようになったのでした。大学院を修了した後(彼女の修士論文は京都府知事賞を受賞しました)、ご家庭の事情で市役所は退職されましたが、農村地域にお住まいであることから、米の粉、米粉を使ったパンやケーキをつくり始められたのでした。そして、それらを核に、地元産の農産物を使った村おこしにも取り組もうと頑張っておられるのです。藤井さんも含めて、その前後のNPO地方行政コースの社会人院生の皆さんとは、年に1回ほど吞み会をしているので、藤井さんが米粉でパンをつくっておられる・・・ということをうかがってはいたのですが、今回やっと実際の米粉パン&ケーキづくりを拝見させていただくことができました。

■トップの写真は、藤井さんのお宅の「パン工房」です。自宅を改造されて、このような「パン工房」をつくられたのです。学生たちは、まず、小麦粉と米粉の見た目や細かさの違い、栄養的な違いについて学び、実際に、シフォンケーキ、パン、ピザ、ロールケーキを藤井さんにご指導いただきながら、つくり始めました(写真のあとに、さらに本文は続きます)。

【米粉シフォンケーキ編】

■この工房には、大きなガスオーブンが2台設置されていました。家庭用ガスオーブンのなかでも、一番大きなものなのだそうです。ちょっと圧倒されました。藤井さんの手際の良さもあって、短時間でどんどん作業が進んでいきました。焼きあがったシフォンケーキは、みずからの重さでつぶれてふわっとした食感がなくならないように、さかさまにして冷まします。このパン粉のシフォンケーキ、夏場であれば、良く冷やしてアイスクリーム添えるとおいしいとのことでした。

【米粉ピザ編】

■米粉でピザもつくりました。ひとつは、通常のピザ。ちいさなピザパンもつくりました。通常、トマトソースをぬるわけですが、今回は、藤井さんお手製の黒豆の味噌を塗ってみました。味噌とチーズはあいます。そして、味噌と米は当然のことながら相性は抜群なわけです。であれば、肉味噌なども美味しいと思います。また、米粉をつかった「お焼き」などもできるとのことです。なかには、地場産の漬物を入れるとよいですね。

【米粉パン編】

■焼きあがった米粉パンは、独特の甘みがあります。米がもっている甘味ですね。非常においしかった。ピロシキなんかもできませんかね。

【米粉ロールケーキ編】

■米粉でつくったロールケーキは、非常にしっとりしています。小麦粉だと作り方や焼き方の加減によっては割れてしまうことがあるのですが、米粉のばあいはそんなことがありません。非常に柔らか。お土産に頂きましたが、自宅の冷蔵庫でよく冷やしてたべると、さらに美味しさが引き立ちました。

■藤井さんが終了された「龍谷大学大学院 NPO・地方行政研究コース」では、「グローカル通信」というニューズレターを発行されています。そのニューズレター(2010. 11vol.19)に、藤井さんが2006年度終了生として「食をテーマに活動してます」という短文を寄稿されています。

私は、現在、女性が定年後に地域性を活かした社会参加ができないものかと、地産地消や安全安心な食材の視点から、地域のコミュニティの中で特産品の体験講座や米粉を使ったパンやお菓子作りの教室といった活動をしています。

私が自治体職員を退職するという転機に巡りあわせ、仕事を通して社会参加してきた女性が、男性と同じ定年を迎えるときに、「自分の住む地域で市民として何ができるか」という課題を見つけたことによるものです。私自身の「法務」という研究テーマから離れた分野での活動で、周囲の方は驚いておられますが、このコースで学んだ地域人材への思いが私に自然と流れてきたのかと、そして今も、先生方や修了生の仲間が道標でいてくださると安心しています。

(太字強調は脇田)

■なぜ、政策法務の専門家として市役所に勤務していた藤井さんが、村おこしの活動にはいられたのか。太字で強調しているところをお読みいただければよくわかりますね。男性のばあい、退職後、地域社会でどのように生きていくのかということが、よく問題にされます。「おやじの地域デビュー」といわれる問題です。何十年も組織のなかで働いて、退職後に「役割喪失」してしまう男性たち。様々な領域で経験を積んできた男性が、退職後、地域社会にどのように貢献し(地域社会、そして他者とのつながりをもちながら)、自らの第二のどのように人生を充実させていくのか。高齢社会の日本において大変重要な問題となっています。しかし、このような「役割喪失」の問題は、男性だけのことではないのです。一般的にみて、女性のばあいは、家族の誰かに介護が必要になったばあい、介護するために定年前に退職されることが多いのではないでしょうか。そのばあい、男性とは異なる「地域デビュー」の在り方が必要になるのかもしれません。藤井さんは、そのことを、自らの退職を契機に「発見」されたように思うのです。

■藤井さんのお宅では、県外からやってきた中学生が農業・農村体験するために民泊することがあるそうです。教育旅行ともいわれますが、グリーンツーリズムのひとつのやり方ですね。中学生が楽しそうに体験しているところを写したお手製のアルバムも拝見しました。教育旅行にやってきた中学生たちの思い出のためにと、みずから製作してプレゼントされているのだそうです。藤井さんは、農村のライフスタイルを再評価しながら、村づくりの進む方向性を模索されています。また、今回の続きのお話しを伺ってみたいと思います。

「経験」すること

■ある学生と面談をしていたときのことです。「せんせー、僕の『やる気スイッチ』、どこにあるんですかね。結果がみえていないと、やる気がでないんですよ」。つまり、「こうすれば確実に確かな結果が獲得できる」と保証され、高い確実性が存在しないのであれば、自分は取り組みたくない…ということなのかもしれません。そのことを、自分でも困ったことだと思っており、なんとかしたいとは思ってはいるようなのですが…。私だって「やる気スイッチ」があればなあ…もっとバリバリ仕事をするんだけど…とは思いますが、「結果がみえないと、やる気がでない」というのは…すぐには理解できません。結果がすぐにはみえないから、確実ではないからこそ、そして未知の経験ができるからこそ、逆に、やる気が生まれてくるってこともあると思うからです。最初から結果が見えている…そんな計算可能、予測可能な未来…、それはそれで退屈で辛いことなんじゃないでしょうか(…・と思うのは、おじいさんに近づきつつある、おじさんの言い分でしょうが)。

■いろいろ学生たちと話しをしていて、時々、強く感じることがあります。コスト・ベネフィットを考えるように自分の日々の生き方を選択しているように思うのです。無駄になるかもしれないけれど、汗をかいて頑張って、人に相談をしてお願いをして…そんな面倒なことはできるだけしたくない。要領よく結果だけを獲得したい。そんな発想が見え隠れしているように思うのです。言い換えれば、自分の思うようにならないことは苦痛であり、そのような苦痛は、できるだけ自分の周りから消去したいという願望です。

■今、『民主主義のつくり方』(宇野重規・筑摩選書)という本を読んでいます。このなかで、藤田省三(日本思想史)が取り上げられています。引用してみます。

藤田は『経験の重視と自由の精神とは分ち難い一組みの精神現象』であるという。逆にいえば、経験が失われるとき、自由の精神も失われる。(中略)藤田にとっての経験とは、人と物との相互的交渉である。『物に立ち向かった瞬間に、もう、こちら側のあらかじめ抱いた恣意は、その物の材質や形態から或は抵抗を受け、或は拒否に出会わないわけにはいかない。そしてそこから相互的交渉が始まり、その交渉過程の結果として、人と物との或る確かな関係が形となって実現する』。藤田にとっての経験とは、自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇を意味した。その意味では、経験とは自分の恣意性の限界を知ることに等しい。

もし人がすべてを思うままに支配できるならば、そこには経験はない。思うままにはならない物事に対し、それと交渉し、何とか行き詰まりを打開すること、そのような実践こそが、藤田にとって経験の意味するものであった。そして、経験なくして人間の成熟はありえないと藤田は考えた。

自分の思うようにならない物事との交渉は、当然苦痛を伴うものになる。しかし、自分を震撼させるような物事との出逢いを回避するとき、人はすべてを支配できるという幻想に自閉することになる。とはいえ、それは真の意味での「自由」とはほど遠い。「自由の根本的性質は、自分の是認しない考え方の存在を受容するとこにあ」るからである。

(中略)現代社会をますます覆い尽くすようになっているのは、「私たちに少しでも不愉快な感情を起こさせたり苦痛の感覚を与えたりするものは全て一掃して了(しま)いたいとする絶えざる心の動きである」。このような傾きこそが、人々を「経験」から遠ざけると藤田が考えたことはいうまでもない。(中略)経験を拒み、言い換えれば自分に抵抗し拒絶を示すような事態との遭遇を回避し続けるとき、逆説的には人間は自動的な機械の部品にならざるをえなくなっていくと藤田は指摘した。

「今私たちを取り巻いている世界には、もはやそのような基礎経験も、それとの知的交渉を通した知的経験の再生力もない。それだけに、自分だけの『体験』を重視することによって、制度の部品となっている函数的境遇の中での気晴らしと『自分』の存在証明を求めようとする」。いたずに自らの「体験」を誇る言説の氾濫にいらだちながら、それにもかかわらず、「経験」は失われ続けていると藤田は指摘したのである。

■藤田省三の文献をきちんと読んだわけではなく、宇野さんの文章を引用しているだけです。孫引きのような形になりますが、この藤田省三の「経験」という概念は、面談する学生たちの発言の背後にあって無意識のうちに共有されている時代意識のようなものを考えるうえで、大切なことだと改めて思うのです。宇野さんが引用している藤田省三の文献は1980年代から1990年代にかけて書かれたものです。学生からすれば、ずいぶん大昔の話し…のように思えるかもしれませんが、そうではないと思います。藤田が批判的に指摘した状況は、より一層、深く社会のなかで進行しているのではないでしょうか。

■ここで、話しを少しかえます。龍谷大学社会学部の理念は、「現場主義」です。この「現場主義」をどう捉えるのか、教員によって様々だと思いますが、私は上記の藤田のいうところの「経験」を学生たちが積み重ねていくことこそが「現場主義」の教育ではないかと思うのです。私の限られた経験ですが、地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」で…、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」で…、そして各自の卒論のフィールドワークで、義務感からでもなく、就職に有利だからという功利主義的な考え方からでもなく、それぞれの活動のなかで自分の目の前に生じている事態にきちんと向き合い、「経験」(自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇)を蓄積していった学生が結果として成長していくように思うのです。そして、なによりも大切なことは、藤田のいう意味での「自由」に近づいていると思うのです。

【追記】■この『民主主義のつくり方』、勉強になります。この本を、出版社側は、こう紹介しています。

民主主義は今、不信の目にさらされている。決定までに時間がかかり、「民意」は移ろいやすい…。だが、社会の問題を共同で解決する民主主義を手放してしまえば、私たちは無力な存在となる他ない。ならば、この理念を再生させるには何が必要か?「習慣」と「信じようとする権利」を重視する“プラグマティズム型”の民主主義に可能性を見出す本書は、この思想の系譜を辿り直し、日本各地で進行中の多様な実践に焦点を当て、考察を加えてゆく。未来が見通しがたい今、「民主主義のつくり方」を原理的に探究した、希望の書である。

■プラグマティズムに関連して、本書ではチャールズ・テイラーが取り上げられていました。そしてテイラーの「孔だらけの自己」(porous self)と「緩衝材で覆われた自己」(buffered self)という概念、興味深いですね〜。

近代の「緩衝材に覆われた自己」とは、自らの内面に撤退し、そこから世界をうかがい、あるいは操作しようとする存在である。あらゆる意味は自らの内面からのみ生まれるのであって、自分の外部と統御すべき対象でしかない。

地酒プロジェクト

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」が「架け橋」となった、新しい事業が動いています。学生たちが企画した農村-都市の交流事業である「かかし祭」をきっかけに誕生した「地酒プロジェクト」です。北船路の営農組合と大津の蔵元「平井商店」さんとの間を、学生たちがつなぎ、北船路で生産された山田錦(酒米)を原料に、新しい地酒『北船路』をプロデュースしようと頑張っているのです。

■来年、1月下旬に仕込みに入る予定になっています。2月には、まずは「生原酒」が生産されます。加熱処理した清酒については、春頃に発売の予定です。お花見には間に合いそうですね。現在、学生たちは瓶(300ml、720ml、一升瓶)に貼るラベルのデザインをしています。また、広報や予約注文等についても、これから頑張らねばなりませんし、面白いアイデアも必要になります。このプロジェクトに関わることで、成長していってほしいと思います。最近は、研究会の活動は、ほぼ学生主導でやっているので、私は時々進捗状況を聞いているだけです。

■また、詳しい情報をアップしますので、お知り合いの日本酒好きな皆さん、ぜひともご注目ください!! 龍大関係者のあいだでは、予約注文も受付けてはどうかなと思っています。ある職員の方と話しをしたときに、「300本ぐらい、あっという間に売れるんじゃんないですか」と言っておられましたが、さて、どんなものでしょうね〜。いろいろご意見やアドバイスをいただければと思います。

■社会学部の卒業式のあとのパーティで使ってくれるとうれしいんですけどね〜。これは社会学部同窓会に相談してみようかな。

第24回「北船路野菜市」

■本日は、風もふいて、雨も降り、寒い寒い日でしたが、大津市の丸屋町商店街で第24回「北船路野菜市」を開催しました。いよいよ冬野菜の季節が到来したことが、上の写真がもおわかりいただけると思います。白菜、大根、小松菜、壬生菜、京水菜、サニーレタス、キャベツ、玉ネギ、青ネギ、小芋、海老芋、安納芋、柚子、餅、赤飯セット(もち米と小豆のセット)。北船路の協力農家の皆さんには、いつもよりもかなり多い量の出荷をいただきました。

【上段・左:10時開店。冬野菜が大盛りです。歩いておられるのは、指導農家の吹野藤代次さん。】【上段・右:餅や赤飯セットも出荷されています。】

【中段・左:ずっしり重い、よく巻いた白菜。】【中段・右:大根も太く立派です。もちろん、大根葉も食べられますよ。】

【下段・左:柚子も大量に出荷されました。これが1袋で150円。冬至の柚子風呂用?】【下段・右:ご常連にも感想を聞いて農家にフィードバックします。】

■今回は大量に出荷いただきました。一般の地域の皆さん以外にも、京都四条の「串かつ おばんざい とんとん」さんや、大津駅前の居酒屋「利やん」さんにもたくさん買っていただいたのですが、それでも残りそうな感じでした。「まずい、売れ残ってしまうのではないか…」。というのも、出荷された野菜は、私たち研究会が買い取っているからです。残ったら、自分たちで分担して買い取らねばなりません。しかし、快く買い取ってくださる団体が現れました。ありがたいことです。おかけで、なんとか終了することができました。これからは、協力農家とあらかじめ出荷量等も調整する必要がありますね。

■今年の野菜市は、今回が最後になります。2011年から24回開催していたんですね。4月と9月は野菜生産の端境期で、そのときは野菜市は開催しませんが、いろんな方たちに支えられてここまでやってくることができました。これからも、「北船路野菜市」、継続していきます。来月も、第三土曜日に野菜市を開催いたします。

エンパワ「パズル」が、ポスターセッションで奨励賞・環びわ湖大学地域交流フェスタ2013

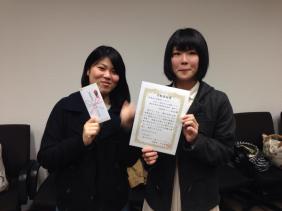

■社会学部「大津エンパワねっと」5期生のチーム「パズル」も、「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」のポスターセッションで活動奨励賞を受賞しました。頑張りました~。

■「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」では、必ず報告会を開催し、お世話になった地元の皆さんにご意見やアドバイスをいただいていますが、今回は「学外」での報告になります。そのあたりが、学生たちには、大変新鮮で有意義であったようなのです。学内のなかだけではなく、学外の皆さんにも評価をいただくことは、学生たちには大変刺激的だったようです。「大津エンパワねっと」からは、チーム「パズル」のほかにも、チーム「ワイルド・モンキー」も参加しました。「ワイルド・モンキー」の学生たちは、おしくも活動奨励賞の受賞はなりませんでしたが、今回のポスターセッションに参加できたことに、大変満足していました。

■この2つのチームの学生たちと話しをしたのですが、「もっと、エンパワをやりたい」という気持がどこかにあるようです。「大津エンパワねっと」は、3年生前期で修了するのですが、この活動をもっと続けたいというのです。今回、受賞した「パズル」は、自分たちの活動をひきついでくれた下級生のチームを支援することで、地域とかかわっていきたいと考えているうようです。素晴らしいですね~。

【追記】■「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」や「ポスターセッション」のことが、社会学部のホームページに記事としてアップされました。あわせて、ご覧ください。

「米研」が、ポスターセッションで奨励賞・環びわ湖大学地域交流フェスタ2013

■今日の午前中、名古屋にある名古屋市立大学を会場に第48回「環境社会学会」が開催されました。私は、セッションC「地域社会の構築/再構築(その1)」の司会を務めました。このセッションの印象については、後日アップさせていただくとして、今日は、午後からのイベントについて報告させていただきます。

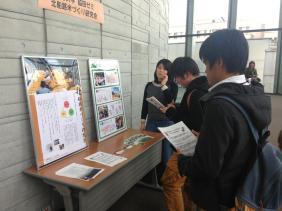

■午前中の名古屋での学会を終えて、ダッシュで滋賀の瀬田キャンパスに戻りました。環びわ湖大学・地域コンソーシアム主催の「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」が開催されたからです。今回のフェスタは、基調講演、ポスターセッション、複数のシンポジウムの3部構成でした。このうちポスターセッションでは、県内の様々な大学から20のプロジェクトが応募し、ポスター発表を行いました。会場校だけあって、龍谷大学からは10プロジェクトが応募しました。頑張りました龍大!!

■このポスターセッションでは、発表が審査され、優れた取り組みには「活動奨励賞」が授与されます。今回は、7プロジェクトが受賞しましたが、そのうちの3プロジェクトが龍谷大学、しかも社会学部の学生たちによる取り組みでした。龍大社会学部の教員としては、とっても嬉しい結果です。受賞した社会学部の学生たちによるプロジェクトは、以下のものです。

龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント実習コミュニティマネジメント実習 「限界集落のムラおこし-甲坂実習-」

龍谷大学・大津エンパワねっと・パズル「マンション住民と中央の街をつなぐ!!」

龍谷大学射かい学部社会学科 脇田ゼミ 北船路米づくり研究会「生産者と消費者のつながり・お互いに顔の見える関係づくり」

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」も、なんとか受賞させていただくことができました。ということで、記念に写真をアップさせていだきました。今回、このポスターセッションでの発表に取り組んだは、鶴井志帆さんと吉永諒さんのお2人。本当によかったですね~。お疲れさまでした。

■2010年から始まった「北船路米づくり研究会」ですが、まずは、多くの先輩たちの活動の蓄積に感謝したいと思います。そしてゼミの仲間の協力。その両方がうまくつながることで、少しずつ研究会の活動の伝統のようなものが生まれ、社会的実績が評価されてきているのです。現役の3年生の皆さんには、そのような背景があってこそ、今回、受賞させていただけたのだと思っていただきたいです。

農業共済新聞の取材

■全国農業共済協会という全国団体があります。国が定める農業災害補償法に基づき農業共済制度を運営するためにつくられた公益社団法人です。この「共済制度」とは、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした制度です。この全国農業共済協会=NOSAIでは、「農業共済新聞」という新聞を発行しています。

■全国農業共済協会という全国団体があります。国が定める農業災害補償法に基づき農業共済制度を運営するためにつくられた公益社団法人です。この「共済制度」とは、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした制度です。この全国農業共済協会=NOSAIでは、「農業共済新聞」という新聞を発行しています。

■今日は、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の活動に関して、この「農業共済新聞」から取材を受けました。取材は昼休みでした。昼食をとる時間をさいて、「北船路米づくり研究会」に参加している4名の学生が集まってくれました。学生たちが、インタビューに答えているのを聞きながら、短い期間ではありますが、この「北船路米づくり研究会」の活動を通して、学生たちはずいぶん成長してくれたのだなあと、あらためて感心しました。教員としては、嬉しかったですよ。

■今月の第三土曜日には、大津市の丸屋町商店街で開催している「北船路米づくり研究会」にも取材に来てくださるそうです。野菜市では、私たちを指導してくださっている農家にもインタビューをしていただく予定になっています。私たちを取材してくださった記事は、1月22日に発行される「農業共済新聞」の近畿版のトップに掲載される予定です。この「農業共済新聞」を通して、多くの皆様に私たちの活動のことを知っていただけたらと思っています。