「みんとしょ」と「まちライブリー」のこと

▪️少し前のことになりますが、「みんとしょ」という取り組みのことを知りました。本当に偶然なんですけど、まずは過去の投稿「大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!」をご覧ください。この奇跡の再会をきっかけに新たに3人の方とお知り合いになりました。そのうちのお一人は、土肥潤也さん。土肥さんは、まだ20代の若者です。静岡県焼津市にある「みんなの図書館さんかく」の館長さんです。そして土肥さんが発案した「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は、通称「みんとしょ」というのだそうですが、現在、全国各地に展開しているようです。不勉強なことに、私はこの「みんとしょ」という人びとの間につながり生み出していく仕組みのことを知りませんでした。以下は、wikipediaからの引用です。

▪️少し前のことになりますが、「みんとしょ」という取り組みのことを知りました。本当に偶然なんですけど、まずは過去の投稿「大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!」をご覧ください。この奇跡の再会をきっかけに新たに3人の方とお知り合いになりました。そのうちのお一人は、土肥潤也さん。土肥さんは、まだ20代の若者です。静岡県焼津市にある「みんなの図書館さんかく」の館長さんです。そして土肥さんが発案した「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は、通称「みんとしょ」というのだそうですが、現在、全国各地に展開しているようです。不勉強なことに、私はこの「みんとしょ」という人びとの間につながり生み出していく仕組みのことを知りませんでした。以下は、wikipediaからの引用です。

一箱本棚オーナー制度による私設図書館「みんとしょ」

早稲田大学大学院修了後、一般社団法人としてトリナスを設立し、静岡県焼津市で私設図書館である「みんなの図書館さんかく」を発足させた。当初は自身の所有する書籍を無償で貸し出そうとしていたが]、それでは持続可能性がないと周囲から指摘された。そこで、月額料金を支払えば誰でも本棚のスペースが割り当てられ、そこに自らが貸したい本を並べることができるという仕組みを導入することにした。その結果、月額料金の収入だけで家賃や光熱費を賄うことができるようになった。また、みんなの図書館さんかくの開設にあたっては、敢えて模倣しやすい仕組みづくりの構築を目指していた。その結果、この取り組みは日本中に広がり、2年間で全国30地域で展開されるに至る。この「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は「みんとしょ」と称しており、これらの施設によりみんとしょネットワークが結成された。これらの活動により、トリナスは2020年(令和2年)にマニフェスト大賞の優秀マニフェスト推進賞市民部門を受賞し、2022年(令和4年)には都市計画家協会賞の日本まちづくり大賞を受賞している。

▪️土肥さんのことを知った後に、この「みんとしょ」を岐阜県の大垣市に「小さな図書館おぼろづきよ」として開設されたAkiMatuさんとも知り合いになりました。AkiMatuさんは、この「小さな図書館おぼろづきよ」の館長さんです。なんでも学生時代の卒業論文に私の論文を引用していただいたようです。本当に偶然なんですが、そのようなことから「みんとしょ」についてさらに関心が湧いてきました。というのも、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部の地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつのプロジェクト)で履修した学生さんたちが取り組んだ、「あつまれ! みんなで作る絵本館」(こちらもどうぞ)でたくさんの絵本をご寄付いただているからです。現在、社会学部の某所に保管しています。私の思いとしては、「地域エンパワねっと」だけで終わらせずに、ご寄付いただいた絵本を活用していきたいという強い思いを持っているのです。大切なことは、本は人をつないでいく手段だということです。人がつながって地域生活の豊さを醸していく公共的な空間を、市民の力で作っていこうとしている点に、私は強く惹かれています。

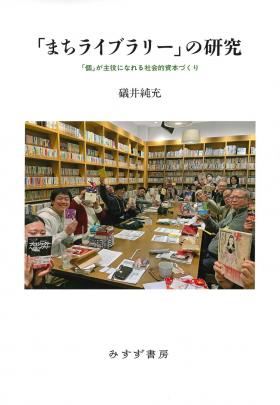

▪️さて、先ほどご紹介したAkiMatuさんがFacebookにアップされていたのが、この投稿の画像の書籍です。「まちライブラリー」です。AkiMatuさんによれば、「一箱本棚オーナー制の「みんとしょ」は、「まちライブラリー」の一形態と聞いてます。みんとしょは現在70館くらい?で、まちライブラリーは1000以上あるみたいです」とのこと。これはどう理解したら良いのでしょうね。まずは、これらの書籍を勉強してみることにしましょうか。「まちライブラリー」の方が歴史は古いようです。ゆっくり勉強してみたいです。

人のつながりが生まれていく場所

【大津市】先月末オープンの「カレーと酒場」の店レポート!めざすのはローカルカルチャーと人間の交差点?(Sari)#Yahooニュースhttps://t.co/7j7Zct5RUN

— 脇田健一 (@wakkyken) February 4, 2024

▪️Yahoo!ニュースになりました。岩原勇気さんに教えてもらった大津に開店する「スパイスランド ポンセ」。「昼はカレー、夜は酒場になり、「『ローカルカルチャーと人間の交差点』をテーマに様々な人の交流の場となるのをコンセプトにしているお店」とのこと。血糖値の関係でカレーは食べられないけれど(ライス抜きならば…)、夜のメニューだと大丈夫だと思います。岩原さんからは、Facebookを通して、「本当に、大津に今まで無かった形の交差点になったと思います。ぜひいらしてください(^^)」とメッセージをいただいていますので、一緒に伺わせていただこうかと思っています。

▪️そうそう、岩原勇気さんは、私のゼミ生が卒論で大変お世話になった方で、「BRAH=art.」(ブラフアート/特定非営利活動法人)の理事長をされています。この公式サイトをご覧いただくと、岩原さんが目指している社会のイメージが伝わってくるかと思います。ちなみに、龍谷大学社会学部の卒業生で社会福祉を勉強されていました。

▪️さて、「人のつながりが生まれていく場所」って、こういうレストランだけに限らず、全国あちこちで、いろいろ企画運営されていますね。切り口は様々ですけど。私自身にとっては、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」がそういう「場所」のひとつになります。こういう自分にとって大切な「場所」が何箇所もあって、それがネットワークになっていて…理想のイメージはそんな感じなんです。そこでは、常連やお馴染みの皆さんとも楽しい時間が過ごせるし、偶然に出会った人とも「ご縁」を感じて楽しい時間を過ごせる…、まあそういうイメージかな。「利やん」での経験ですが、NPOの新しい事業のアイデアが生まれてきたりします。新しい仕事に取り組むきっかけが生まれたりします。私の「世界農業遺産」との出会いは、「利やん」でした。いろんなことが、このような「場所」での出会いの中から始まるのです。

「龍谷大学能登支援ネット」

▪️土日は自宅にこもって採点の仕事をしていました。ほぼ採点と成績入力が終わりました。残りはわずか。それについては、明日、大学に行って作業を行います。先月末、浜松に4日間出張する仕事があったので、採点作業が遅れてしまっていたのですが、なんとか間に合いそうです。社会学部教務課とグローバル教育推進センター事務部から、「2月6日が締め切りやで、わかっとるやろーね。絶対に期日を厳守してや!!」という内容の大変丁寧なメールが届いていましたので(^^;;、ホッとしています。これから、年度末に向けての別の作業にかかります。

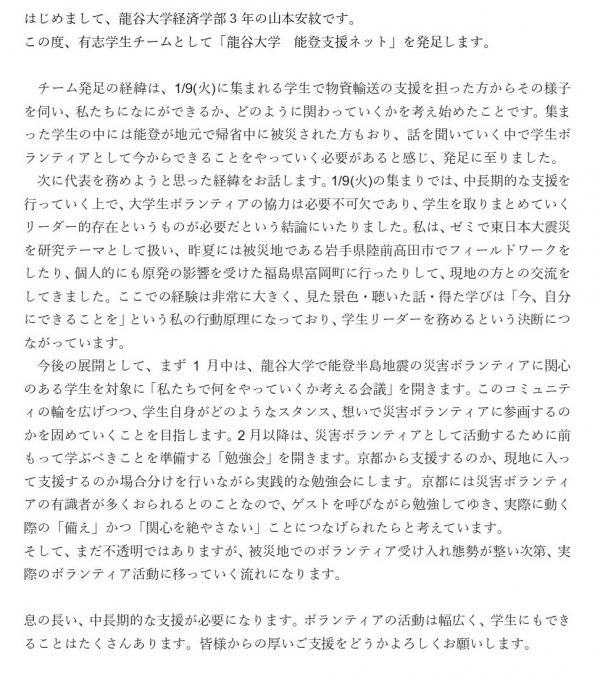

▪️さて、話は変わります。「龍谷大学能登支援ネット」という学生団体が龍谷大学の内部に組織されたようです。自分の仕事で手一杯で、学内でこういう学生の皆さんの活動が立ち上がったことを知りませんでした。地域連携に長け、学外に幅広いネットワークを持っておられる教員の皆さんが側面から支援されているようです。この文書は、学生有志のチーム「龍谷大学能登支援ネット」代表の山本安紋さんのメッセージです。

▪️以下は、「龍谷大学能登支援ネット」のX(旧Twitter)への投稿です。Xにアカウントをお持ちの皆さん、ぜひフォローになさってください。

2/2(金)から七尾市にある避難所の一つ、田鶴浜体育館でコミュニティ支援に入っています。

子どもたちと遊んだり🏃♂️

配膳のお手伝いしたり🍽️

お茶会の運営🍵皆さんと一緒にできることはなんなのかを考えながら少しでも気持ち和らぐ時間を届けたいと思います👍#龍谷能登支援 pic.twitter.com/JRFFZFM3Ru

— 龍谷大学 能登支援ネット (@ru_noto_support) February 4, 2024

入澤崇学長の最終講義

▪️昨日は、午前中は毎月1回のクリニック。HbA1cは5.6、血糖値はやや高めの104でしたが、正常の範囲に収まっているのでひと安心です。午後は、龍大大宮キャンパスに移動。入澤崇学長の最終講義が、大宮キャンパスの講堂で行われました。タイトルは、「仏教の流伝」。

▪️大学教員としてのお仕事は今年度までですが、来年度もう1年学長をお勤めになります。入澤先生とは仕事以外で深いお付き合いをさせていただいたわけではありませんが、こんな思い出があります。研究科で協定を締結した中国の大学から、教員の皆さんがお越しになり、西本願寺の見学とともに、国の重要文化財になっている大宮キャンパスも見学させていただきました。その時、入澤先生は自らガイドとなって案内をしてくださったのです。その時は、学部長をされていたかな。「ああ、なんて親切な方なんだ〜」と思った記憶があります。

▪️それからもうひとつ。私の大学院時代(関西学院大学大学院社会学研究科)の指導教授である領家穰先生と入澤先生のお父様が戦友仲間なんです。領家先生は、私が龍谷大学に勤務することになったということをお知りになった時、「龍大やったら、たかしちゃんがおるやろ」と言われました。「は?たかしちゃん…ですか?」という感じでしたが、それが入澤先生のことだったんです。ご家族同士の交流があったようで、幼い頃から入澤先生のことを領家先生はよくご存知だったのですね。

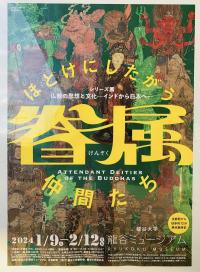

▪️入澤先生の最終講義の後は、龍谷ミュージアムの「シリーズ展・仏教の思想と文化—インドから日本へ—『ほとけにしたがう仲間たち 眷属』を観覧してきました。入澤先生の最終講義「仏教の流伝」とも重なる内容でした。仏教が伝わった地域の文化と融合して、少しずつアジアに拡大していったこと。勉強になりました。龍大関係者は無料です。龍大関係者ではない方達も含めて、ぜひ龍谷ミュージアムにお越しください

念誓寺(和歌山県和歌山市)

▪️新聞で和歌山県和歌山市にある念誓寺が紹介されていました。浄土真宗本願寺派のお寺です。前住職は龍谷大学文学部で教員をされていた岡亮二先生。『親鸞の信と念仏』(永田文昌堂, 1977)、『親鸞の念仏思想』(永田文昌堂, 1987)、『教行信証口述50講 : 親鸞のこころをたずねて』(教育新潮社, 1993)、『なぜいま念仏か : 岡亮二教授還暦記念講話集』(永田文昌堂, 1993)、『親鸞の教えと現代』(永田文昌堂, 1995)、『『教行信証』「行巻」の研究 : 第十七願の行の解明』(永田文昌堂, 1996)、『「教行信証」に問う』(永田文昌堂, 2001)、『親鸞の念仏』(法蔵館, 2005)、『真宗のいろは』(永田文昌堂, 2009)、『浄土教の十念思想』(法藏館, 2013)等の研究書を著しておられます。ただ、岡先生は、2007年に73歳でお亡くなりになっています。私が龍谷大学に勤務するようになったのが2004年ですから、その前に岡先生は定年退職されていることになります。

▪️この新聞記事は、ユニークな建築物を紹介するコラムのようですが、今回はたまたまコラムを読んでとてもこのお寺のことがとても気になりました。念誓寺は室町時代に開基した古い歴史を持つお寺ですが、お寺を建て替える際に「もっと簡素に、もっと簡素に」というのが岡先生のお考えだったようです。それはなぜか、現住職の岡京子さんは、以下のように語っておられます。

門徒が車座になって念仏を唱え、親鸞聖人の教えを聞く。元龍谷大学教授で浄土真宗の根本聖典「教行信証」に関する著書もある亮二さんは、そんな信仰の場の原風景をイメージしたのかもしれない

大学で若い人に接する機会も多かったので、若い人になじんでもらわなければと考えたのでしょう

▪️「もっと簡素に、もっと簡素に」。華美な装飾や、私が時々仏教に限らず宗教の世界の中に感じる権威主義的な構造を極力拝した、「信仰の核心」を表現するかのような建築空間、とても大切だなと共感しました。もうお亡くなりになっていますから、岡先生から直接お話を伺うことはできませんが、もし自分が最期にお世話になるのならば、このような仏教に対する考え方や思想が表現されているお寺であってほしいなと思いました。お寺は、日常的に人が集まってくる場所であるべきだと思っています。人が集まりやすい雰囲気を作っていくこと、そこにはそのお寺の思想が表現されているわけですから、とても大切なことなのだと思います。もっとも、代々大切に受け継がれてきたお寺だと「そんなことを言われても…」ということなんでしょうが。

▪️記事では建物が以下のように説明されています。「境内入り口から正面に本堂棟が立つ。高さ10㍍近い白壁に、軒瓦をストライプ状に埋め込んだ。四角く切り取られた部分は右手に本堂、左手に手洗い所があるホール。この空間を貫いて、視線は裏口まで一直線」。現代的な建物です。四角く切り取られた向こうには、タイサンボクが植えられています。暖かくなったら、和歌山市にある「和歌山市立有吉佐和子記念館」を訪問する予定にしているのですが、あわせてこちらの念誓寺も訪問させていただきたいと思います。

【追記】▪️この念誓寺の記事に関してfacebookに投稿したところ、親しくさせていただいている西正寺(尼崎)のご住職である中平了悟さんからコメントをいただきました。岡先生は、中平さんの恩師であり、学部と修士時代の指導教授だったとお知らせくださいました。岡先生は、どのような方だったのでしょうね。中平さんに伺ってみたいなと思います。

「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会」(第11回)

▪️今日は、「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会」(第11回)に参加しました。東京です。

▪️今日の報告者は、立教大学観光学部の橋本俊哉さんでした。日本観光研究学会の会長をされています。今日は、「『復興のエンジン』としての観光」というテーマで、ご自身が取り組まれた三陸海岸の宮古、そして福島の磐梯山での復興観光研究をもとにご報告してくださいました。観光地の災害弾力性(災害抵抗力と災害回復力)、そして災害弾力性から捉えた観光内の類型(適応型観光地、弾力型観光地、脆弱型観光地、防衛型観光地)、災害抵抗力を構成する主な要素、災害から復興するプロセスで、まずは精神的エンジン(地域文化・生活文化の再確認と再評価)、復興段階で教育的エンジン(被害を後世に伝える手段、語り部と聞き手の協働想起)、経済的エンジン(風評被害からの復興)が駆動していく等、さまざまな示唆をいただくことができました。

▪️こういう内容をお聞きすると、一般的な意味での、消費的な意味での「観光」ではなく、災害復興のプロセスで被災地の人々と外部の人々とをつないでいくための手段やメディアとしての「観光」、いわゆる観光まちづくりに近いものなのかなとも思いました。また、正月元旦に能登半島で大きな地震が発生して、甚大な被害が生まれたわけですが、どうしてもそのことと橋本さんのご報告とを重ね合わせて考えることになりました。

▪️この研究集会のこと、私はとても気に入っています。対面式かオンラインかは別にして、できるだけ参加するようにしています。いろんなディシプリンを背景に持つ方達が参加されているわけですが、個別の学会とは違って議論の幅が広く、その議論の面白さに加えて、ある意味、自由にのびのびと発言できる雰囲気があります。私は、そこが良いなと思っています。研究集会の後の懇親会でも、さらに自由に議論を続けることができました。次回は今年の春になるようです。楽しみにしています。

期日前投票と使用済み電池

▪️1月21日は大津市長選の投票日です。ただ、21日、私は東京に出張しているということもあり、今日、市役所の堅田支所に期日前投票に行ってまいりました。さあて、投票の結果はどうなるでしょうね。市民ときちんと向き合い対話をなさって、市民と共に次の大津をつくっていく、そのようなビジョンを示していただきたいと思います。この「市民と共に…」という点が個人的なは大変重要なんですけが、候補者の皆さんはどうお考えなんでしょうね。大津青年会議所が開催した公開討論会がYouTubeにアップされていました。前半と後半に分かれています。私は、佐藤市長がこういう声をされているのを初めて知りました。

▪️話は変わります。今日は支所に行ったので、ついでに自宅に溜まりに溜まっていた使用済みの乾電池を引き取ってもらうことにしま。大津市は、そういう回収の仕組みになっています。でも、ボタン電池は回収してくれないんでよすね。ネットで調べてみると、「ボタン電池については、お近くの時計店、電器店、カメラ店などのボタン電池回収箱に入れてください」とのことでした。そうなんや。今日は、プリンターの使用済みのインクを、比較的近くの家電量販店に渡してきたのですが、その時に、ボタン電池も渡せたのですね。知りませんでした。もっと地域のことを勉強しないといけません。

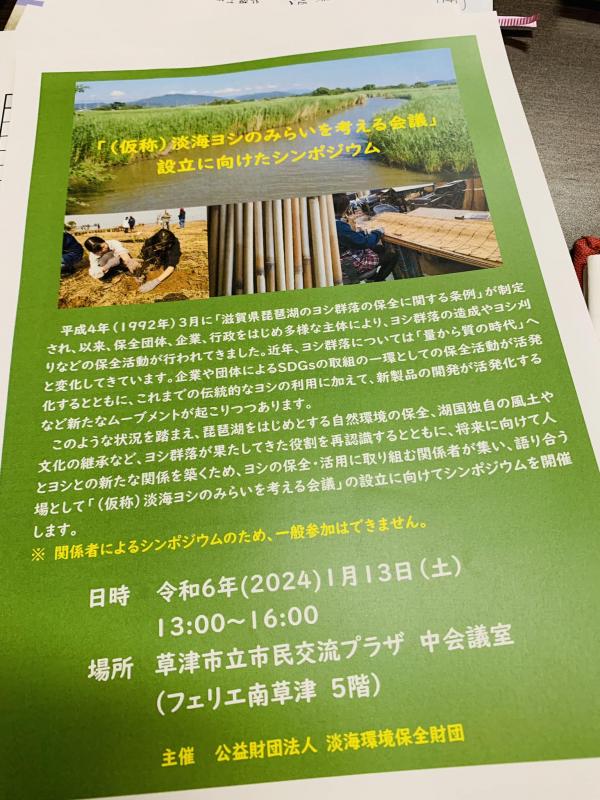

「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」設立に向けたシンポジウム

▪️今日は、南草津で開催された「『(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議』設立に向けたシンポジウム」に参加しました。一般公開されるシンポジウムとは違い、ヨシに関係する皆さんのためのシンポジウムでした。「なんで脇田がヨシやねん」という突っ込みが入ると思いますが、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」の会長ということでお呼びいただきました。

▪️京都大学の深町加津枝さんから問題提起をしていただき、琵琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ真田陽子さん (葭留勤務、一級建築士)と、淡海環境保全財団の瀧口直弘さんから活動発表をしていただいた後、参加者26人で車座になって、ヨシについて熱く語り合いました。ヨシ業者の皆さん、ヨシを原料に使う文房具の企業の皆さん、環境教育の関係者、ヨシを原料に使う繊維会社の方、地域でヨシ群落の保全に取り組む皆さん、多種多様な関係者がお集まりくださいました。

▪️私はその際のコーディネーターを務めました。皆さんから積極的にご発言いただきました。ヨシに関係する様々な「異業種」の皆さんが交流するからこそ、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができたのだと思います。ありがとうございました。

【追記】▪️このシンポジウムを企画・運営された「淡海環境保全財団」の職員の方から、メールが届きました。参加者は限られていますが、アンケートをとったところ、「全体構成にストーリー性があって良かった」というご意見や、「コーディネートが非常に良かった」というご意見を複数いただけたようです。ちょっとフランク過ぎたかなと若干の反省もしていますが、堅苦しなくないように、そしてユーモアを伴うことを心がけ、しかも全体のディスカッションがうまく噛み合うことを意識しながらコーディネートを行いました。もちろん、参加者の皆さんのご協力もあってうまくいったのかなと思います。改めて、参加者の皆さんには御礼を申し上げます。ありがとうございました。

是永宙さんによるfacebookへの投稿【能登地震・被災地支①②③】

▪️高島市議会議員をされている是永宙さんのFacebookへの投稿です。①から③まであります。勉強になります。皆さんも、ぜひお読みください。今回の震災は、能登半島という特異な地形を持った地域が特有の困難さが伴っているように思います。同じ能登半島とはいっても、土砂崩れのために道路が途絶して孤立してしまっている地域と、人命救助が優先される状況の次の片付けの状況に入っている地域とでは、同じ能登半島とはいっても現地が求めているニーズはかなり違うわけです。

ウェザーニュース「『阪神・淡路大震災』は『南海トラフ巨大地震』の前兆なのか」

▪️こういうネットの記事を読みました。「南海トラフで『ひずむ日本列島』活断層が集中する地域に大地震の足音迫る 4年前、能登半島の謎の地殻変動をGPS予測が察知していた」という記事です。この記事で紹介されているような研究、とっても大切だと思います。ただ、地震の研究が前提にしている「時間の幅の感覚」と、一般の人々が生きている「時間の幅の感覚」とでは、うまくつながっていかないことが困ったことだなあと思うのです。私は、自分自身の流域ガバナンスの研究では、「空間スケールの違い」に注目しながら研究してきましたが、この場合は、空間ではなく時間が問題になるのだと思います。

近畿の地震というのは南海トラフ地震の前50年から、あと10年くらいに増えるという。そういう傾向がありますので。まさにこれからが活動期に入ってきている、そういう状況なんだろうと思います。

▪️地震が発生するメカニズムを考える際の時間の幅は、人の一生やそれを超えるような時間の幅になります。そのような長い時間の幅を考えながら、言い換えれば、常に災害が発生した時のことを考えながら生きていくことは、相当に難しいなあということです。災害が発生した時のことを考えながら、そのことを前提にして、その前提を組み込んだ形で社会生活を営んでいくということは、「防災意識を高めましょう」というのとも違うような気がします。動画は、ウェザーニュース社が提供としている解説動画です。わかりやすいです。