「2021年度夏原グラント」の助成金贈呈式

■今週に日曜日、草津市のクサツエストピアホテルで、公益財団法人平和堂財団「2021年度夏原グラント」の助成金贈呈式が行われました。夏原グラントでは、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して2012年度から助成を行っていますが、今年で第10回になります。私は、2014年から審査員としてお手伝いをさせていただいています。結構、初期の頃からお手伝いしているので、申請される環境保全活動の内容が全体として年々レベルアップされているように思います。審査させていただくことで、「現場の知」が生み出されるプロセスに関して、私自身もいろいろ勉強することになります。感謝です。

「環境保全活動助成事業夏原グラント」の審査会

■先週の土曜日になりますが、朝から、公益財団法人 平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント」の審査会が開催されました。私は2014年からこの夏原グラントを審査員としてお手伝いをしてきました。もう8年目、来年は9年目になります。ずいぶん長いですね。それはともかく、この日は、一般助成2年目の審査でした。今年も、それぞれの団体が興味深い活動報告をしてくださいました。ありがとうございました。また、来年度の計画についても書類で拝見させていただきました。もちろん、プレゼンテーションや申請書の書類の書き方などについては、きちんとできておられる団体と、そうでない団体とがいらっしゃるわけですが、それはそれとして、私自身にとっては、毎年、この審査は毎回大変勉強になっています。ひとつひとつの団体の報告は短いものですが、他の地域で環境保全の活動に取り組んでいる皆さん、これから取り組もうとしている皆さんにとっては、いろいろヒントがあるように思います。地域の課題をなんとかしようと賢明に取り組まれるプロセスに「現場の知恵」があります。

「阪本屋」さんと「平井商店」さんのコラボ

■鮒寿司の老舗「阪本屋」さんが、酒類販売免許を取得されました。鮒寿司や佃煮と大津の日本酒をセットで販売されます。日本酒は、大津百町の酒蔵「平井商店」さん。「阪本屋」さんと「平井商店」さんとは、発酵をキーワードに様々な催事で連携されてきました。今回は、その連携をさらに一歩進められたとい感じなのかな。とても嬉しいです。

■ちなみに、「北船路」は、もう卒業しましたが私のゼミの学生たちがプロデュースした銘柄です。ラベルも学生たちがデザインしました。あの頃は、単位にはならないけれど、学生たちは面白がって色々社会的活動に取り組んでいたな〜。ちなみに、この「北船路」、平井商店さんのおかげで大津の地域ブランドに選ばれています。

■皆さん、ぜひご注文ください。よろしくお願いいたします。

町家オフィスと阪本屋

■龍大社会学部「地域エンパワねっと」(社会共生実習)では、先週の金曜日、大津市役所の「町家オフィス」を訪問しました。この「町家オフィス」のある町家、以前は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」として利用させていただきましたが、その後、選挙運動のための事務所になり、現在は大津市役所の「町家オフィス」(都市計画部・都市魅力づくり推進課)として利用されています。町家キャンパス「龍龍」の時は耐震工事等や離れの改修等を行いましたが、大津市役所が「町家オフィス」を設置するにあたっては、元々の畳の部屋をフローリングのコワーキングスペースにリフォームされました。素敵な空間が生まれています。

■今回は、見学を目的に「地域エンパワねっと」の学生たちとやってきましたが、職員の方たちからこの「町家オフィス」の目的や活動内容をお聞きするうちにディスカッションが始まり、「ここをベースにして市役所とコラボした活動を展開したいと」と学生に皆さんが提案を初めました。市役所の職員の方と話が広がると同時に盛り上がりました。「エンパワねっとは楽しい❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

大石龍門での聞き取り

■今日は大津市の大石龍門へ。龍門自治会の皆さん、叶匠壽庵の職員の皆さんと、「ふるさと屏風絵」の聞き取り調査を行いました。ゼミからの参加は、このコロナ禍のためにわずか1名。第2波がやってきている最中ですからね。まあ、これは仕方がありませんね。コロナのおかげで学外のいろんな取り組みも足踏み状態です。もちろん、この学外で活動を行うにあたっては、大学に申請を行なって承認を得ています。そうしないと、学外での活動はできないのです。ゼミ生が個人で行う卒論の調査に関しても、同様の手続きが必要です。

■「ふるさと屏風絵」。おそらく時代的には、高度経済成長期の前から初期のあたりの時代の、この龍門の生活や生業に関する聞き取りを行い、それを屏風絵にしていくのです。「なんだかよくわからん」と思いますが、私からすると、集落の将来を関係者の皆さん、特に集落内の異なる世代の皆さんがコミュニケーションを行うための手段=ツールなのです。今日も、かつての生活の聞き取り調査をしていたのですが、最後は、農家の高齢化、後継者不足のなかで、どのような仕組みを作って集落を守っていくのかという話題になりました。このような悩み(課題)は、龍門固有のものではなく、滋賀県内の農村はもちろん、全国の農村の問題でもあるわけです。というわけで、「ふるさと屏風絵」の製作のお手伝いだけに終わらず、ゼミ生たちの活動が、この農村の活性化につながっていけばと思っています。

シェアとオンラインのコーヒー店

■りりこさんは、東京にお住まいのお友達です。10年以上前のことになりますが、ネットを通して親しくなったブロガーの皆さんとのつながりの中で、りりこさんとも知り合いになりました。東京のまち歩きのイベントで、実際にお会いしたこともあります。普段は、NPOや地域づくりのお仕事、映画の上映会…様々な市民活動をされておられます(私の理解が正しければ、ですけど)。

■今日は、Twitterでりりこさんの珈琲店のことを知りました。アカウントは「りりこ珈琲店」。どこでお店を開店されのかとお聞きしたところ、コーヒーはオンラインやイベントでの販売の珈琲店なのだそうです。しかも、コーヒーの焙煎もご自分でされています。もし、お店も焙煎も全部自前でとなると、それなりに大変ことになりますが、りりこさんの場合は、池袋にある焙煎店を9人の方達(店長)さん、そして複数の登録されている方達と、その焙煎機をレンタルされているのです。シェアコーヒー焙煎店ですね。しかもレンタルはお2人で。店長Aさんと店長Bさん。漫画家の藤子不二雄さんのようですね。毎週木曜日の夜だけの営業です。【so good coffee】という名前の焙煎店です。

■りりこさんのコーヒー店は、友人と焙煎機のレンタルをシェアして、ネットで宣伝してオンライン販売という形式です。りりこさん達の「思い」や「志し」を理解してくださる方達のイベントで販売されています。お金をかけずに、人とのつながりの中で、自分の思いを形にしていく。儲けることよりも、「思い」や「志し」を実現していくことを大切にされているわけです。ここには、いろいろヒントがあると思います。

■以下は、共同で店長をされている方のメッセージ。大切なことですね。転載させていただきます。フェアトレードと、安心・安全、オーガニックを大切にコーヒーを販売されておられます。

店内で自家焙煎したコーヒー豆を提供します。

【so good coffee】は、唯一無比のJBのようなFEEL SO GOODなテイスト+社会をちょっと良くするSOCIAL GOODなアクションで、毎日のコーヒーを心から楽しめるSO GOODなコーヒーに変えます。毎日のコーヒーは、誰も悲しませることなく楽しみたいですよね。

【so good coffee】が選ぶ生豆は、厳選されたフェアトレードや有機栽培など、しっかりトレースされたものしか使いません。ほんの僅かな販売量でも、サスティナブルな社会に寄り添います。もしあなたが旅行者なら簡単に想像できるでしょう。現地で生豆を洗う水を飲むのは、相当な勇気が必要です。さらに生豆は長い航海に耐えるため、JAS有機認証生豆以外はポストハーベスト(防虫剤・防カビ剤)で燻蒸されています。JAS有機認証生豆はポストハーベストが使われていないですが、その分カビやカビ毒のリスクが高くなります。しかし、焙煎するほとんどの生豆は、輸入された麻袋からそのまま焙煎機に投入されています。

【so good coffee】は焙煎前に欠陥豆を取り除き、汚れを落とすために温水で何度も洗い、綺麗に見やすくなった生豆から更に欠陥豆と取り除きます。安全で美味しい豆だけを焙煎するから、安全で美味しいコーヒーがであがります。焙煎技術は、(一社)日本焙煎技術普及協会、通称アームズの指導を受けた高い技術が保障します。

コーヒーを飲むとトイレが近くなる、飲み過ぎるとお腹を壊す・・・本当は汚れているからかもしれません。【so good coffee】は綺麗に洗った良質な豆だけを焙煎するから、安心して飲むことができます。苦いコーヒー、酸っぱいコーヒーも・・・深煎りでも焦がすことがないから決して苦くないし、浅煎りでも酸っぱくなくフルーティーです。これまでのコーヒーの常識は、本当に常識でしょうか。コーヒー本来の美味しさが味わえるアームズ式焙煎こそが、これからの本当の常識としてに広まることを願い【so good coffee】を始めました。

ぜひお試しください。毎日の自分のために、大切な家族と共に。プレゼントにもきっと喜ばれます。安全で、美味しくて、誰も悲しませることのない、みんなを笑顔にするコーヒー豆です。木曜の夜だけのお店です。

梅雨が明けました。

■午前中は、滋賀県庁の合同庁舎で琵琶湖環境問題関連の会議、マザーレイク21計画学術フォーラムが開催されました。マザーレイク21計画=琵琶湖総合保全整備計画(第1期1999年度〜2010年度、第2期2011年度〜2020年度)は、2021年3月で終了します。少し、この辺りのこと、説明してみます。

■2015年9月に琵琶湖保全再生法が施行されました。この法律の目的ですが、以下の通りです。「法は、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とするものです」。詳しくはこちらをご覧ください。

■この法律に基づき琵琶湖保全再生施策に関する計画=琵琶湖保全制裁計画が策定されました。その第1期計画期間は2017年度から2020年度までの4年間です。第2期計画がスタートするにあたり、これまで並行して進めてきた2つの保全計画を整理することになりました。琵琶湖保全再生計画の方は行政計画です。この計画に基づいて、県と市町が琵琶湖再生保全再生施策の推進をはかることになっています。マザーレイク21計画の方は、多様な主体の協働によるマザーレイクフォーラムという多様な主体が「思い」と「課題」によって「ゆるやかにつながる場」が設けられていました。来年度からは、新たな枠組みと目標の構築を目指す「発展的組織」が構築されることになっているようです。行政計画と発展的組織が両輪となって琵琶湖の保全再生を進めていこうということのようです。まだ実態がよく見えないのですが、1999年から多くの人びとが参加・参画しながらマザーレイク21計画を推進する中で培われてきた「マザーレイクの精神」が、次のステージにもきちんと継承されさらに発展していくことを期待したいと思います。

■マザーレイク21計画学術フォーラムは、午前中に終わりました。外に出ると日差しの強さを感じました。昼食は駅前の「近江ちゃんぽん」で野菜1日盛り&味玉トッピング。そのあと丸屋町商店街の平井商店に。お世話になった方に、ゼミで学生たちがプロデュースした「北船路 純米吟醸無濾過生原酒」と「純米吟醸みずかがみ」を郵送してもらうお願いをしました。コロナ禍の中、家に篭ることが多いので、たまに街中に出るといろいろやるべきことがたくさんあります。平井商店さんの後は、大津駅の構内にあるスターバックスで休憩することにしましたが、駅に戻る途中、大きなざるに梅干しが干してあることに気がつきました。梅雨が明けたことを実感しますね。

■15時からは、新型コロナウイルスに対して万全の体制を確保し、大津市内に事務所を構えておられる不動産鑑定士のYさんの事務所を、龍谷大学の「学生まちづくりラボFAN」のメンバーと一緒に訪問しました。FANの活動については、このブログでも紹介してきましたが、高齢化が進み空き家が増える都市近郊の新興住宅地が抱える問題に取り組んでおられます。私はこのFANの活動を応援していることから、知り合いの不動産鑑定士さんのことを紹介したことから、今回の訪問が実現しました。学生の皆さんの関心は、都市郊外の新興住宅地の問題と地価やまちづくりの活動との関係について、いろいろご教示いただきました。また、同時に、励ましてもいただきました。

■ちなみに、Yさんは、大学時代に所属していた学生オーケストラの後輩になります。いつもは、タメグチというか、私の方が先輩なもので偉そうな口をきいていますが、今日は学生の皆さんの指導をお願いする立場ということもあり、丁寧に話をさせていただきました(笑)。Yさんというか、Yくんありがとうございました。コロナが収束したら(いつになるのかわからないけれど…)、また呑みに行きましょう。

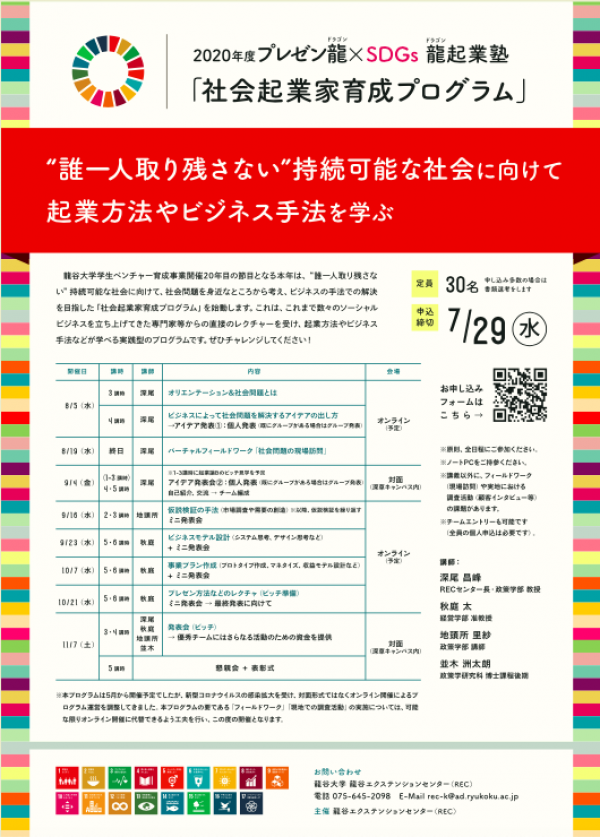

2020年度プレゼン龍翔SDG’s龍起業塾「社会起業家育成プログラム」

■龍谷大学の学生の皆さんのための企画です。詳しくは、こちらをお読みください。

「 龍谷大学まちラボfan」の活動

■「龍谷大学まちラボfan」の活動を応援しています。龍谷大学の様々な学部の学生たちが参加しています。大津市の湖西にある新興住宅地「仰木の里」の皆さん、そしてそこにある2つの小学校の先生方と連携しながら、新たな活動を始めようとしています。ぜひ、この投稿をお読みください。

■この取り組み、元々は大津市からの呼びかけによって始まりました。昨年度までの2年間は、市からの助成がありました。また学内の地域連携を担当する部署(REC)が、学生研究員を募集し活動を支援してきました。しかし、市からの助成も終わり、今年度からは完全に自立した学生団体として活動を行うことになりました。元々学生研究員だったOBの皆さんのサポートもあり、順調に活動が進んでいます。今年度はコロナ禍で活動が思ったようにできないわけですが、Zoomを使ってミーティングや研究活動を積み重ねてきました。新たなメンバーも増えました。順調に進んでいます。

■facebookの投稿、転載します。

皆さま元気にお過ごしでしょうか??

龍谷大学まちラボFANのとんDです😁😁

久しぶりの投稿でワクワクしてます(^。^)

コロナ禍でなかなか外に出れず苦しい日々が続きましたね😢

4月から本学でもオンライン授業が始まり、

慣れない授業スタイルに日々困惑しておりました💦

これからの時代はアフターコロナとして生活様式や仕事のスタイルに変化がもたらされそうですね!

さてこのコロナ渦の状況ではありましたが

現在✨『9名』✨の新メンバーを迎え

週2回のzoomを用いてのオンラインミーティングを重ねておりました💻

そこで7月3日に

以前からお伝えしていたエディブル教育を基にした食育菜園を小学校で実現しようという取り組みについて

・仰木の里小学校校長先生

・仰木の里東小学校校長先生

・龍谷大学社会学部教授

・FANのメンバー数名

※自治連合会の方はご多忙のため後日議事録の共有という形で参加

を交えたオンラインでの合同zoomミーティングを自治連合会の協力のもとに開催致しました‼️

そこでFANのメンバーから両校長先生に向けて

これからのエディブル教育をもとにした食育菜園についてのプレゼンテーションをさせて頂きました🙇♂️

このエディブル教育をもとにした食育菜園を実現することにより、地域に『開かれたガーデン』を作ることができます😀

そうすることで

地域✖️学校✖️児童

の仕組みを作ることができ

地域と学校は子供たちと共に学びながら

地域のつながりを今より更に深いものにすることが期待できます✨✨

この食で学ぶ食育から

命の大切さや主体的に学ぶ力が養えると

とても質の高い教育を実現できるのではないかと思います‼️

世界を持続可能なものにしていくSDGsの

■目標4「質の高い教育をみんなに」

というところにも繋がっていますね😎

このプレゼンテーションから

両校長先生から質問や意見交換を頂き

これからのエディブル教育をもとにした食育菜園を実施する上での方向性や考えも共有することができました🤲

この実現に向けて両校長先生が興味を持たれ、真剣にお話を聞かれている様子がFANのメンバーとして非常に嬉しい思いでした😭😭

ご多忙の中ご参加頂いた両校長先生には

本当に感謝の気持ちでいっぱいです🙇♂️🙇♂️

今後のFANの役割は

エディブル教育をもとにした食育菜園について

保護者の方や児童、教員の方に向けて

この活動を普及していき

学生の若さとフットワークの軽さを生かし

菜園活動のお手伝いをすることで

地域に貢献していきたいと考えております!

何か一つでもFANに出来ることが有れば全力でお手伝いさせて頂きたいです😀😀

長くなりましたが

これからも仰木の里に対して

私たちが出来る一つ一つのことに取り組んで貢献していきたいと思っております🙇♂️

コロナに負けずに明るい未来に向けて

頑張りましょう💪

とんD

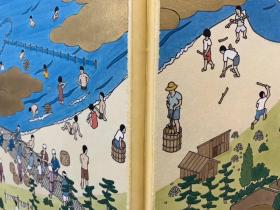

大津市大石龍門の「ふるさと絵図」(心象絵図)

■昨日、大津市大石龍門を訪問しました。和菓子の「叶 匠壽庵」さんと龍門の自治会とで取り組む「ふるさと絵図」(心象絵図)の村づくり活動を見学させていただきました。私のゼミの学生たちも(3回生)、この「ふるさと絵図」づくりに参加させていただくことになっています。まずは、一足先に、教員である私が、見学をさせていただくことにしました。

■この日は、「ふるさと絵図」の発案者であり、家元といってもよい上田洋平さん(滋賀県立大学)、そして草津市内の複数の地域で「ふるさと絵図」を製作されてきた絵師の河崎凱三が参加されていました。おかげで、「ふるさと絵図」、実際にはどのように取り組むのか理解することができました。勉強になりました。ありがとうございました。社会学や民俗学の調査と重なりつつも、独特のものがありますね。お聞きした内容を絵にしてなければならず、形とか色とかかなり細かなところまでお聞きしなければなりません。以前、「叶 匠壽庵」さんでは、上田さが発案され「ふるさと絵図」(心象絵図)の方法のうち、五感によるアンケートを実施されており、そのことについて質問項目がたくさん用意されていたのですが、細かなことをしっかり聞いていくと、1時間半弱の時間で、わずか3つ程度の項目しか進むことができませんでした。アンケートに基づきながらも、話のやり取りは自然にあっちこっちに揺らいでいくからです。その揺らぎが、お話いただく内容をどんどん深めていくことになります。それが楽しいわけです。

■私が参加したテーブルでも、興味深いお話を拝聴しました。以下は、その一例です。結構、物々交換が行われていたことを知りました。

・草津の野菜農家が、大八車で屎尿を取りにきていた。野菜などと物々交換をしていた。

・1軒の家に必ず1頭いた牛の話。大きくなった牛は肉牛としてなった。代わりに小さな牛をもらい受け、牛の体重差で牛肉をもらった。その時だけは、すき焼きを食べた。牛は大切にされていた。牛に餌をまずあげて、人間の食事はその後だった。

・庭には卵を取るために鶏がいた。年に何回か、特別な日に鶏を潰してジュンジュン(すき焼きのような郷土料理)にした。鶏には、貝殻を割って食べさせた。それは、瀬田から自転車でやってくるシジミ売りからシジミを買っていたから。

■すでに完成している他地域の「ふるさと絵図」も参考のために、会場の前に飾られていました。左が彦根市八坂、右が草津市矢倉です。左は本物。右は本物をビニールにプリントアウトしたものです。どこにでも持ち歩くことができます。少しだけ説明させていただきたいのは、左の八坂の「ふるさと絵図」の方です。上田さんにお聞きしました。八坂は、琵琶湖の湖岸にある地域です。砂浜が広がっています。以前は、そういう環境を生かしてラッキョウが生産されていました。絵図の中には、桶の上に立って作業をしている男性がいます。これはラッキョウの皮を剥いているところです。少し離れたところには、ラッキョウ畑が描かれています。よく見ると、女性が、魚を畑に撒いています。不思議ですね。さらに目を少し移すと、川で多くの人がコアユを救っています。昔は、半ドンの日は、こうやってコアユを掬うことが許されていたといいます。このコアユを畑に巻いて肥料にするのです。海で獲れるイワシやニシンは、かつて、干して生産地から全国各地に運搬されて肥料として使われていましたが、こちらはコアユですね。それも生なのかな…それとも干してかな。私は、コアユを肥料にするという話を、野洲川の上流で聞いたことがありますが、どうだったかな…。普通は乾燥させてだと思うのですが、その辺りのことを、上田さんには聞き忘れてしまいました。こういった生業の実に細かなことまで、「ふるさと絵図」には描き込まれています。大変興味深いですね。

■ところで、上田さんは、大石龍門でのご指導の後、滋賀県の一番北の地域での「ふるさと絵図」づくりをご指導されるために、再び車で移動されました。ご多用ですね〜。大石龍門は、滋賀県の南の方になります。移動だけでも大変なことです。まさに、家元です。各地から指導の依頼があるのでしょう。これからも、益々ご活躍ください。