つぶやき岩の秘密

■先日、書店の文庫本売り場で、『つぶやき岩の秘密』が置いてあるのに気がつきました。タイトルをみて「おおおっ!!」と思いました。というのも、「つぶやき岩の秘密」とは私が中学生の頃にNHKで放映された「少年ドラマシリーズ」の中の一作であったからです。もう、どんなストーリーだったかは忘れてしまっています。しかし、そしてこのドラマの主題歌が「遠い海の記憶」であったこと、そしてその歌の歌詞やメロディーを、今でもしっかりと記憶しているからです。非常に懐かしい気持ちになりました。

■先日、書店の文庫本売り場で、『つぶやき岩の秘密』が置いてあるのに気がつきました。タイトルをみて「おおおっ!!」と思いました。というのも、「つぶやき岩の秘密」とは私が中学生の頃にNHKで放映された「少年ドラマシリーズ」の中の一作であったからです。もう、どんなストーリーだったかは忘れてしまっています。しかし、そしてこのドラマの主題歌が「遠い海の記憶」であったこと、そしてその歌の歌詞やメロディーを、今でもしっかりと記憶しているからです。非常に懐かしい気持ちになりました。

■さらに「おおおっ!!」と思ったことがあります。それは、このドラマの原作が、山岳小説で有名な新田次郎だったということです。そのことを、この文庫本の表紙をみて初めて知りました。「NHK少年ドラマシリーズ」は、1972年から1983年にかけて放映されました。私の年代の前後の人たちにであれば、多くの皆さんが記憶しているはずです。すでにベテラン女優である古手川祐子や紺野美沙子も、このシリーズのなかの作品でデビューしています。多岐川裕美も出ていましたね。そんなことを知ってはいても、このシリーズのなかの『つぶやき岩の秘密』の原作が新田次郎であったことは知らなかったのです。もちろん、知らなかったのは私だけなんでしょうが…。

■もうひとつ「おおおっ!!」と思ったことがあります。それは、ドラマの主題歌である「遠い海の記憶」を歌っていた歌手が、井上陽水の奥さんである石川セリだったことです。このドラマのストーリーは、すでに忘れてしまっているのですが、すでに述べたように、この主題歌の歌詞を今でもしっかりと記憶しています。しかし、歌っていたのが石川セリさんだったとは知りませんでした。おそらく、今の学生の皆さんには、新田次郎も石川セリも、「それって、誰?」ということんでしょうが…。

【追記】■眠気に抵抗しながら書いたためか、めためたな文章でしたので、少しましなものにしました…すみません。

武村正義・今村仁司

■Amazonからの書籍は、大学で受け取ることにしています。この日も、本が4冊届いていましたて。届いた本を読んでいる時間は昨日はありませんでした。大学院の広報誌の原稿を書く仕事があったからです。たかだか、1200字なんですが…。ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)やカリキュラムポリシーにかかわらせながら社会学研究科を紹介しなさい…というミッションが入試部(広報)から与えられているため、さてどうしたものかと資料を確認したり、いろいろ思案していたからです。まあ、なんとか原稿を書き上げたのですが、原稿を書き始めたのが夕方近くだったので、作業終了時はもう晩になっていました。

■Amazonからの書籍は、大学で受け取ることにしています。この日も、本が4冊届いていましたて。届いた本を読んでいる時間は昨日はありませんでした。大学院の広報誌の原稿を書く仕事があったからです。たかだか、1200字なんですが…。ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)やカリキュラムポリシーにかかわらせながら社会学研究科を紹介しなさい…というミッションが入試部(広報)から与えられているため、さてどうしたものかと資料を確認したり、いろいろ思案していたからです。まあ、なんとか原稿を書き上げたのですが、原稿を書き始めたのが夕方近くだったので、作業終了時はもう晩になっていました。

■今回届いた書籍は、大きくは、ふたつにわけられます。4冊のうち3冊は、以前、滋賀県知事をされていた武村正義さんに関する本です。『武村正義の知事力』はジャーナリストが執筆したもの。『私はニッポンを選択しかたった』は、武村さんご自身の執筆。そして『武村正義回顧録』は、近代日本政治史、オーラル・ヒストリーで有名な政治学者・御厨貴さんの聞き書きです。私自身の関心は、武村県政時代の琵琶湖の環境政策、なかでもいろんな意味で大きな転換点となった県民運動である「石けん運動」にあります。この「石けん運動」との関連で、「滋賀県琵琶湖の富栄養化をう防止に関する条例」(通称・琵琶湖条例)という当時としては画期的な条例も制定されました。このテーマについては、今から20年程前にインタビューさせていただいたこともあります。

■この「石けん運動」や「琵琶湖条例」に関しては、直接的、そして間接的に、以下のような論文を執筆してきました。

・「環境問題をめぐる状況の定義とストラテジー-環境政策への住民参加/滋賀県石けん運動再考」(『環境社会学研究』)

・「変身する主婦」(『変身の社会学』宮原浩二郎・荻野昌弘編,世界思想ゼミナール)

・「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」(『環境ボランティア・NPOの社会学』鳥越皓之編,新曜社)

・「地域環境問題をめぐる“状況の定義のズレ”と“社会的コンテクスト”-滋賀県における石けん運動をもとに」(『講座 環境社会学第2巻 加害・被害と解決過程』,有斐閣).

・「エコフェミニズムとコモンズ論」(『国際ジェンダー学会誌』第4号)

・「琵琶湖の水質問題と石けん運動」(『よくわかる環境社会学』鳥越皓之・帯谷博明編,ミネルヴァ書房)

・「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御システム論と生活環境主義の狭間から考える-」(『環境社会学研究』第15号(環境社会学会・有斐閣))

■現在、これらの論文をとりまとめる作業に入ろうとしています。とりまとめるにあたり、自分の書いた論文を加筆・修正するとともに、書き足らない部分を補足するための新たな論文も書く必要が出てきています。武村正義さんに関連するこれらの本は、そのとりまとめの作業に必要だと判断し、購入することにしました。『回顧録』などは、国会議員になってからのお話しですが、政治家・武村正義さんの「人生の文脈」のなかに知事時代の仕事を再定位したときに、どのようなことが見えてくるのかが気になり、読んでみることにしました。

■さて、残りの1冊は、今村仁司さんの『社会性の哲学』です。「石けん運動」の研究とは直接には関係しないのですが、この本のなかに出てくる「存在の贈与論的構造」という概念に惹かれて入手しました。すでに絶版になっているので古書を購入したのですが、定価の3倍以上の価格で驚きました。とはいえ、貴重な本は、思い切って購入しておかねばなりません。さて、「存在の贈与論的構造」…です。この概念に関連して、今村さんは次のように述べています。「生きて-あることは、存在が与えられて-あることで」あり、「人は自己の存在を何かによって与えられたと感じつつ生きて存在する」。この「与えられた」という感覚が重要です。この『社会性の哲学』のあとに続いて出版される『親鸞と学的精神』とも、根底のところでは思想的に結びついているように思います。ちょっとわくわくしますね。『社会性の哲学』から、大きなヒントをいただけるでしょうか。私には難解な内容ですが、味わいながら読んでいます。

【追記】■私はまだ読了していませんが、岩波書店の編集部が、以下のような解説さをされています(一部を、私が太字にしています)。本書で今村さんは、自著である『交易する人間』と『抗争する人間』の両者を貫く統一的観点を明確にしようとされているのです。

編集部より

本書は,フランス現代思想を基盤にして労働や暴力の原理的な問題に焦点を当ててきた著者が,人間の原初的存在を贈与論的構造に位置づけて,現世内存在たる人間の現象と政治,経済,法の諸相を考察した大著です.本書の校正中,著者は惜しくも亡くなりましたが(2007年5月5日),これまで研究してきた哲学的人間学の集大成となる著作と言えるでしょう.

人間は他者に取り巻かれている共同体と自然という二つの環境のなかで存在しています.人間の生誕ないし出現とはこの環境世界に投げ入れられることです.この投げ入れには投げ入れるものが存在しません.人間が生きて存在することは,この被投入を生きることです.このことを人間は必ずしも自覚しませんが,その原事実を感じ取ります.人間は「与えられて-ある」と感じるのです.この「与える働き」は語りえないものです.この「与える働き」に対して,人間は負い目をもつのだと著者は述べます.この語りえぬものは人間にとって「無限」であり,人間は自らの存在が贈与されているために,無限に対する返礼として自らを贈与する宿命にあることを感じ取っています.それゆえに,見返りを求めない純粋贈与となる自己贈与によって自己充足したいという欲望を人間はもつというのです.

しかし,根源的な存在論としては自己破壊となる自己贈与の欲望をもつとしても,現実的には自己保存が自己破壊的贈与よりも優越します.自己否定の契機は抑制され,その欲望は他者に振り向けられます.自分以外のものを死に至らしめる代理死の制度化が供犠なのです.

人間の原初的存在はこのような贈与論的構造に位置づけられ,その原理は人間の社会生活と観念形態を貫きます.現実社会は,政治権力,国家,貨幣などを擬似的=代理的な無限としてつくりだし,それらに対する他者の犠牲というメカニズムが働きます.こうした視点に立って,政治,経済,法という社会性の諸相を考察するのが本書です.

第一部の存在の贈与論的構造をうけて第二部で展開される,政治,経済,法についての考察では,大胆で斬新な議論がなされます.

フランス現代思想のフィールドでの仕事がよく知られている著者ですが,この大著では,政治や経済を考察するために,西洋哲学・社会思想だけではなく,レヴィ=ストロース,モーリス・ゴドリエ,ピエール・クラストル,マーシャル・サーリンズ,エヴァンズ=プリチャードなど人類学者の仕事を検証し,議論の大きな射程のためにヘーゲルに立ち返っています.

まだまだ多くの仕事を予定していたと思われる著者ですが,遺著となった本書は閉塞状況に陥ったともいえる現在の思想状況・社会状況のなかで,人びとを新しい地平に立たせる記念碑的著作であることはまちがいありません.

「みどり勉強会」と『大学生のためのドラッカー』

■昨日は、火曜日。深草キャンパスで、午後から会議が3つ続きました。トホホ…な感じの火曜日なのですが、仕事ですから…。それに、3つのうち1つの会議は3月末。4月からは1つ減ることになります。頑張ります。で、それはともかくです。

■昨日は、火曜日。深草キャンパスで、午後から会議が3つ続きました。トホホ…な感じの火曜日なのですが、仕事ですから…。それに、3つのうち1つの会議は3月末。4月からは1つ減ることになります。頑張ります。で、それはともかくです。

■京阪・深草駅から深草キャンパスに向かう途中、といいますか深草駅の真横に「喫茶みどり」があります。今は世の中から消え去ってしまった「昭和の雰囲気」満載の喫茶店です。あくまで喫茶店であって、けしてカフェではありません。そこが、素敵な感じなんですよね~。時間があるとき、たちよって、こちらでコーヒーをいただきます。おちつくんですよね~。でも、今日は会議があるので、前を通り過ぎるだけでした、すると「本日みどり勉強会」と緑のマーカーで書いたホワイトボードが、入り口の横にぶら下げられていました。

■「みどり勉強会」、噂には聞いていました。「喫茶みどり」の会議室を使って、おこなわれている勉強会です。この「みどり勉強会」ではtwitterをもっておられます。そこには、次のように説明されています。

喫茶みどりの会議室で行っている勉強会です。龍谷大学の松谷先生を迎え、社会人、大学生、高校生、留学生などさまざまな業種や立場の人間が参加しています。毎週火曜日18:30~22:00までやっています。どんな人でも、参加自由ですよ~。

■いいですね~。30年続いている勉強会なのだそうです。こういうオープンな「場所」、そして「居場所」があるって幸せなことです(そうなんですよ、学生の皆さん)。社会学部がある瀬田キャンパスの近くにも、こんなのができたらな~思うのですが、実際のところ、すでにたくさんあったりして…。そのあたり、よくわかりません。ゼミの学生に聞いてみようかな。

■ネット上には、このような「みどり勉強会」に関する記事がありました。こんな記事もありました。朝日新聞の記事です。この勉強会に参加し、『大学生のためのドラッカー』という本を出版された松本健太郎さんが登場されます。『大学生のためのドラッカー』は、この「みどり勉強会」から生まれたのだそうです。以下からは、この勉強会の雰囲気が伝わってきます。

会は、まるで社会人になるための「道場」だ。先輩らの言葉は厳しい。この日も、教員志望の学生を「なるための努力はしているの?」「想像力が足りない」と一喝。松本さんも「声が小さい。みんな暗く見える。そんなんで就活、成功できるの?」と学生らを奮い立たせた。

3回目の参加という龍大1年の新町冴子さん(19)は「自分の小ささを痛感します。社会人になることは星に手を伸ばすくらい大変」と圧倒された様子だった。これから就活が本格化する私も甘さに気づかされた。「将来なりたいものを想像し、その過程を具体化し、実践して目標は達成される」。先輩らの指摘が心に残った。

■縦のつながりのなかで、自分が鍛えられる…っていいなあと思います。それから、「将来なりたいもの」…大切ですね。今の学生の皆さんは、自分は何をしたいのか、将来何になりたいのか…そのあたりがよく見えないといいます(ある意味、仕方がない面もあるのですが…)。「あこがれ」「あんな先輩のようになりたい」というロールモデルが、横のつながりのなかでしか生きていないと、なかなか身近にみつけることができないのかもしれません。だから、縦のつながりって、大切なんだと思います。

■それから、『大学生のためのドラッカー』に関して、以下のようなことも…。一般論として、組織のなかで、つまらない、小さな政治的な動きをおこして、組織を混乱させる人たちのことですね(混乱させることで、自己満足)。ずばり「組織を破壊する」とありますが、その通りだと思います。ちょとドキリとしますね。学生の皆さん、いろいろ勉強されていますね~。

「大ドラ」の中の印象深い言葉を紹介したい。「人の強みよりも弱みに目を向ける。口だけで実行に移さない。何が正しいかより誰が正しいかに関心を持つ。成果に目を向けない。こうした者は真摯(しんし)さに欠け、組織を破壊することになる」

■町家キャンパス「龍龍」なんてかで、複数の教員で、「みどり勉強会」のようなことができたらなあと思います。複数の教員で…というところが大切だと思います。

「経験」すること

■ある学生と面談をしていたときのことです。「せんせー、僕の『やる気スイッチ』、どこにあるんですかね。結果がみえていないと、やる気がでないんですよ」。つまり、「こうすれば確実に確かな結果が獲得できる」と保証され、高い確実性が存在しないのであれば、自分は取り組みたくない…ということなのかもしれません。そのことを、自分でも困ったことだと思っており、なんとかしたいとは思ってはいるようなのですが…。私だって「やる気スイッチ」があればなあ…もっとバリバリ仕事をするんだけど…とは思いますが、「結果がみえないと、やる気がでない」というのは…すぐには理解できません。結果がすぐにはみえないから、確実ではないからこそ、そして未知の経験ができるからこそ、逆に、やる気が生まれてくるってこともあると思うからです。最初から結果が見えている…そんな計算可能、予測可能な未来…、それはそれで退屈で辛いことなんじゃないでしょうか(…・と思うのは、おじいさんに近づきつつある、おじさんの言い分でしょうが)。

■いろいろ学生たちと話しをしていて、時々、強く感じることがあります。コスト・ベネフィットを考えるように自分の日々の生き方を選択しているように思うのです。無駄になるかもしれないけれど、汗をかいて頑張って、人に相談をしてお願いをして…そんな面倒なことはできるだけしたくない。要領よく結果だけを獲得したい。そんな発想が見え隠れしているように思うのです。言い換えれば、自分の思うようにならないことは苦痛であり、そのような苦痛は、できるだけ自分の周りから消去したいという願望です。

■今、『民主主義のつくり方』(宇野重規・筑摩選書)という本を読んでいます。このなかで、藤田省三(日本思想史)が取り上げられています。引用してみます。

藤田は『経験の重視と自由の精神とは分ち難い一組みの精神現象』であるという。逆にいえば、経験が失われるとき、自由の精神も失われる。(中略)藤田にとっての経験とは、人と物との相互的交渉である。『物に立ち向かった瞬間に、もう、こちら側のあらかじめ抱いた恣意は、その物の材質や形態から或は抵抗を受け、或は拒否に出会わないわけにはいかない。そしてそこから相互的交渉が始まり、その交渉過程の結果として、人と物との或る確かな関係が形となって実現する』。藤田にとっての経験とは、自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇を意味した。その意味では、経験とは自分の恣意性の限界を知ることに等しい。

もし人がすべてを思うままに支配できるならば、そこには経験はない。思うままにはならない物事に対し、それと交渉し、何とか行き詰まりを打開すること、そのような実践こそが、藤田にとって経験の意味するものであった。そして、経験なくして人間の成熟はありえないと藤田は考えた。

自分の思うようにならない物事との交渉は、当然苦痛を伴うものになる。しかし、自分を震撼させるような物事との出逢いを回避するとき、人はすべてを支配できるという幻想に自閉することになる。とはいえ、それは真の意味での「自由」とはほど遠い。「自由の根本的性質は、自分の是認しない考え方の存在を受容するとこにあ」るからである。

(中略)現代社会をますます覆い尽くすようになっているのは、「私たちに少しでも不愉快な感情を起こさせたり苦痛の感覚を与えたりするものは全て一掃して了(しま)いたいとする絶えざる心の動きである」。このような傾きこそが、人々を「経験」から遠ざけると藤田が考えたことはいうまでもない。(中略)経験を拒み、言い換えれば自分に抵抗し拒絶を示すような事態との遭遇を回避し続けるとき、逆説的には人間は自動的な機械の部品にならざるをえなくなっていくと藤田は指摘した。

「今私たちを取り巻いている世界には、もはやそのような基礎経験も、それとの知的交渉を通した知的経験の再生力もない。それだけに、自分だけの『体験』を重視することによって、制度の部品となっている函数的境遇の中での気晴らしと『自分』の存在証明を求めようとする」。いたずに自らの「体験」を誇る言説の氾濫にいらだちながら、それにもかかわらず、「経験」は失われ続けていると藤田は指摘したのである。

■藤田省三の文献をきちんと読んだわけではなく、宇野さんの文章を引用しているだけです。孫引きのような形になりますが、この藤田省三の「経験」という概念は、面談する学生たちの発言の背後にあって無意識のうちに共有されている時代意識のようなものを考えるうえで、大切なことだと改めて思うのです。宇野さんが引用している藤田省三の文献は1980年代から1990年代にかけて書かれたものです。学生からすれば、ずいぶん大昔の話し…のように思えるかもしれませんが、そうではないと思います。藤田が批判的に指摘した状況は、より一層、深く社会のなかで進行しているのではないでしょうか。

■ここで、話しを少しかえます。龍谷大学社会学部の理念は、「現場主義」です。この「現場主義」をどう捉えるのか、教員によって様々だと思いますが、私は上記の藤田のいうところの「経験」を学生たちが積み重ねていくことこそが「現場主義」の教育ではないかと思うのです。私の限られた経験ですが、地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」で…、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」で…、そして各自の卒論のフィールドワークで、義務感からでもなく、就職に有利だからという功利主義的な考え方からでもなく、それぞれの活動のなかで自分の目の前に生じている事態にきちんと向き合い、「経験」(自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇)を蓄積していった学生が結果として成長していくように思うのです。そして、なによりも大切なことは、藤田のいう意味での「自由」に近づいていると思うのです。

【追記】■この『民主主義のつくり方』、勉強になります。この本を、出版社側は、こう紹介しています。

民主主義は今、不信の目にさらされている。決定までに時間がかかり、「民意」は移ろいやすい…。だが、社会の問題を共同で解決する民主主義を手放してしまえば、私たちは無力な存在となる他ない。ならば、この理念を再生させるには何が必要か?「習慣」と「信じようとする権利」を重視する“プラグマティズム型”の民主主義に可能性を見出す本書は、この思想の系譜を辿り直し、日本各地で進行中の多様な実践に焦点を当て、考察を加えてゆく。未来が見通しがたい今、「民主主義のつくり方」を原理的に探究した、希望の書である。

■プラグマティズムに関連して、本書ではチャールズ・テイラーが取り上げられていました。そしてテイラーの「孔だらけの自己」(porous self)と「緩衝材で覆われた自己」(buffered self)という概念、興味深いですね〜。

近代の「緩衝材に覆われた自己」とは、自らの内面に撤退し、そこから世界をうかがい、あるいは操作しようとする存在である。あらゆる意味は自らの内面からのみ生まれるのであって、自分の外部と統御すべき対象でしかない。

iPhone5でオダサク

■ふだん、スマートフォンとしてiPhone5を使用しています。アプリケーションのなかに、「豊平文庫」(ほうへいぶんこ)というものがあります。これは、「青空文庫」に入った作品を読ためのアプリです。で、「青空文庫」ですが、これは著作権が切れた文学作品をインターネット上で収集・公開している電子図書館です。まわりくどくなりました。通勤時に、このアプリを使って、「青空文庫」に入った織田作之助の作品を楽しむことが、私の最近のマイブームになっています。

■ふだん、スマートフォンとしてiPhone5を使用しています。アプリケーションのなかに、「豊平文庫」(ほうへいぶんこ)というものがあります。これは、「青空文庫」に入った作品を読ためのアプリです。で、「青空文庫」ですが、これは著作権が切れた文学作品をインターネット上で収集・公開している電子図書館です。まわりくどくなりました。通勤時に、このアプリを使って、「青空文庫」に入った織田作之助の作品を楽しむことが、私の最近のマイブームになっています。

■織田作之助(1913年- 1947年)の作品には、古き良き時代の大阪の庶民の暮らしや、大阪の街が描かれています(都市を社会学的に考える上でも、役に立つ作品だと思います)。主観的な印象論にしかすぎませんが、織田独特のユーモアのなかに、ちょっとした悲しさと寂しさが入り交じっているところに、なにやら味わい深いものを感じて、病み付きになるのです。どうして、織田作之助なのかということなのですが…。今年が織田作之助生誕100年にあたるらしく、新聞等でもさかんに取り上げられており、そのような記事をたまたま読んで、記憶のなかに引っかかっていたのだと思います。ひさしぶりに、「豊平文庫」を触って「どの作家の作品にしようか…」と考えたときに、「織田作之助」の名前が一番先に浮かんできたという、たまたまの偶然だったのですが、読み進めるうちに病み付きになってしまったのですね。

■学生の皆さん。私のばあいは、たまたま織田作之助なのですが、ぜひ「青空文庫」に収められている作品を、お手元のスマホで読んでみてください。これは、考えてみればすごいことなのです。文学作品をたくさん収めた図書館が、片手で持つことができるのですから。たしかに、著作権の切れた古い作品ばかりですが、どこかに自分のハートと共振する作品をみつけることができるはずです。

岸由ニさんの本

■amazonから、岸由ニさんの本が2冊届きました。『「流域地図の」作り方』(2013年)と『奇跡の自然』(2012年)です。前者の「まえがき」には、こう書いてあります。「地球という生命圏のリアルな姿をすっかり忘れた産業文明の私たちが、大地の凸凹と循環する水とのにぎわう生きものたちでできている生命圏を再発見し、その聞きに足元から付き合いなおし、温暖化や生物多様性危機で大変貌していく地域に再適応していくために必要な足元の大地の凸凹性を再獲得するための入門書」。再適応し再獲得するためのとっかかりの方法が「流域地図」なのです。もし、流域環境学について考える実習のような授業があるのならば、学生と一緒に取り組んでみたいと思いますし、現在、流域環境学の大きなプロジェクトにも取組み始めたところなので(大学共同利用機関法人人間文化機構「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」)、流域にお住まいの皆さんと一緒にやってみたいなとも思いました。

■amazonから、岸由ニさんの本が2冊届きました。『「流域地図の」作り方』(2013年)と『奇跡の自然』(2012年)です。前者の「まえがき」には、こう書いてあります。「地球という生命圏のリアルな姿をすっかり忘れた産業文明の私たちが、大地の凸凹と循環する水とのにぎわう生きものたちでできている生命圏を再発見し、その聞きに足元から付き合いなおし、温暖化や生物多様性危機で大変貌していく地域に再適応していくために必要な足元の大地の凸凹性を再獲得するための入門書」。再適応し再獲得するためのとっかかりの方法が「流域地図」なのです。もし、流域環境学について考える実習のような授業があるのならば、学生と一緒に取り組んでみたいと思いますし、現在、流域環境学の大きなプロジェクトにも取組み始めたところなので(大学共同利用機関法人人間文化機構「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」)、流域にお住まいの皆さんと一緒にやってみたいなとも思いました。

■もう1冊、『奇跡の自然』は、サブタイトルが「三浦半島小網代の谷を『流域思考』で守る」…になっています。小網代の谷とは、神奈川県の三浦半島の、浦の川理由行きと河口干潟からなるコンパクトな流域です。1980年代ゴルフ場開発計画がこの地域に浮上しましたが、市民運動によって守られました。岸さんは、「まえがき」にはこう書いておられます。「森と干潟と海をつなぐ小網代流域生態系の、ダイヤモンドの原石のような奇跡的な価値を感じていただき、また、四半世紀をすでに大きく超えた小網代保全の歴史と工夫と、なお未来につづく多様な課題を知っていただけたら」。第三部は、養老孟司さんとの対談にもなっています。

■まだ、届いたばかりで2冊とも「まえがき」しか読んでいませんが、ちょっとワクワクしています。岸さんとは面識がある…というわけではありません。40歳になった頃、私は、日本学術振興会「未来開拓学術研究推進事業」「アジア地域の環境保全」のなかの、流域管理をテーマにしたプロジェクトに参加しました。京都大学生態学研究センターの和田英太郎先生を代表とするプロジェクトです。このプロジェクトに参加して以来、私は、住民参加・参画をベースにした文理融合的な「流域管理論」、そして最近ではトランス ・ディシプリナリーと呼ぶような「流域環境学」の構築を目指して研究に取り組んでいます。私が「流域管理論」や「流域環境学」に取り組み始めた当時、岸由ニさんには、プロジェクトに対して直接的にいろいろご意見やアドバイスをいただきました(ご本人はお忘れでしょうが)。「めっちゃ、面白い人や!」とも思いました。プロジェクトを進めることは非常に大変でしたが、お話しをさせていただき、元気が出てきたことを記憶しています。

■今回も、岸さんの本から元気とともに、これから取り組む「流域環境学」のプロジェクトにつながるヒントをいただこうと思います。

基礎ゼミのこと

■同僚の工藤保則先生から、『無印都市の社会学』(近森高明/工藤保則・編著、法律文化社)をいただきました。この本の特徴は、タイトルの「無印」というところに現れています。コンビニ、大型家電量販店、IKEA、フランフラン、ショッピングモール、マンガ喫茶、パチンコ店、ラーメン屋…。学生の皆さんには馴染みの消費的な都市空間が取り上げられています。このような消費的な都市空間は、取り替え可能なものです。地域に住まうたくさんの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまったものではありません。

■同僚の工藤保則先生から、『無印都市の社会学』(近森高明/工藤保則・編著、法律文化社)をいただきました。この本の特徴は、タイトルの「無印」というところに現れています。コンビニ、大型家電量販店、IKEA、フランフラン、ショッピングモール、マンガ喫茶、パチンコ店、ラーメン屋…。学生の皆さんには馴染みの消費的な都市空間が取り上げられています。このような消費的な都市空間は、取り替え可能なものです。地域に住まうたくさんの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまったものではありません。

■多くの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまった所を、地域社会学、都市社会学、環境社会学では「場所」という概念で分析してきました。そして、この本のなかに登場するコンビニのような消費的な都市空間は、「場所」とは対比的に位置づけられてきました。あえていえば、ネガティブな存在として位置づけられてきたように思います。しかしこの『無印都市の社会学』では、これまでのように否定的にはではなくニュートラルに捉えようとしています。その上で、消費的な都市空間と現代人との柔軟な関わり方に注目しようとしています。

■たとえば、大型家電量販店であれば、消費者が電化製品を買い求めにくるわけですが、利用する人たちは、時間を潰すために、気晴らしのために、様々な電化製品をいじって楽しむために…といったもっと別の理由で、あてもなく、ふらりとそのような空間に佇んでいたりします。誰しも経験することかもしれません。改めてそのあたりのことを、この本の執筆者たちは、社会学的に「分析」しようとしています。学生の皆さんには、この「分析」の進め方に注目して欲しいと思います。当たり前のように身近なところに存在している、普段慣れ親しんでいる消費的な都市空間。しかし、その当たり前の向こうにある別の社会的なリアリティに近づいていく。そうすることで、「自分を中心とした半径3mの範囲内の興味関心」(日常生活のなかで、なんとなく楽しい・面白い・好きといった感覚で終ってしまっている興味関心)を超えることができる…チャンスが生まれてくるかもしれません。学生の皆さんには、ぜひ実際に手にとって読んで、実際に確かめていただきたいと思います。頭のなかで概念操作をすることで、社会が違ってみえてくる…そういう経験をしてほしいと思います。特に、「社会学的に考えるってどういうこと?」、「問題関心って、自分の好き嫌いの話しとは違うはず。でも、よくわからない!」と悩んでいる学生の皆さんには、いろいろヒント与えてくれるのではないでしょうか。実際、この本の帯には「どのように社会学したらいいのかわからないイマドキのあなたのための指南書」と書いてあります。もちろん、社会学の世界への指南書=ガイド役をしてくれそうな本は、もっともっとたくさんあります。今回ご紹介した『無印都市の社会学』は、そのようなガイド役のなかの1冊であると、ご理解ください。

■私が担当している基礎ゼミナールでは、今、この本の内容に沿ってディスカッションをしています。基礎ゼミナールは、2年生後期の演習です。3年生から始まる本格的なゼミ(演習)の準備段階にあたります。この基礎ゼミの私の目標は、「社会学的に考えるとはどういうこと」、「どのようにしたら社会学になるのか」、その辺りを少し理解できるようになってもらうことにあります。

■私が担当している基礎ゼミナールでは、今、この本の内容に沿ってディスカッションをしています。基礎ゼミナールは、2年生後期の演習です。3年生から始まる本格的なゼミ(演習)の準備段階にあたります。この基礎ゼミの私の目標は、「社会学的に考えるとはどういうこと」、「どのようにしたら社会学になるのか」、その辺りを少し理解できるようになってもらうことにあります。

■以前の投稿にも書きましたが、私が知るかぎり、多くの学生は、「社会学を勉強したい」と考えて社会学科に入学してきているわけではありません。受験指導のなかでなんとなく…、他大学に受験に失敗して…、法学や経済学など勉強したくなかったので消去法的に社会学が残った…、自分が勉強したいことがわからなかったが、社会学は間口が広そうだからなんとかなると思って…、理由は様々ですが、必ずしも積極的に社会学科を選択しているわけではないのです。そのような学生たちが、なんとなくゼミを選択することのないように、少しでも自分なりの社会学的問題関心にもとづいてゼミを選択できるように、教員としてサポートしたいと考えているのです。明日、27日(水)の昼休み、ゼミの説明会があります。しっかり考えてゼミの選択を行ってほしいと思います。

『「富山型」デイサービスの日々 笑顔の大家族このゆびとーまれ』

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

■来週の3年生ゼミでは、ゼミ生の1人が「富山型」デイサービスといわれるNPO法人デイサービス「このゆびとーまれ」について報告をする予定です。赤ちゃんからお年よりまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼ぶのだそうです。ネットには、以下のように紹介されていました。

福祉施設と聞くと、お年寄りばかりがいる老人ホームのような場所を思いうかべる方もいると思いますが、このゆびとーまれ」は子どももお年よりも、中年の人も障害者の人も、「誰でも必要なときに必要なだけ利用」でき、施設らしさは全く感じられないところです。見学者から、「このゆびとーまれはなごやかな空気に包まれていて、まるで昔の大家族のよう」とよく言われます。

なお、2004年5月10日富山市茶屋町において、従来のデイサービスに加え、障害者も受け入れ可能なショートステイ(短期入所施設)、および痴呆対応型グループホーム、の3つの機能を併せ持った「このゆびとーまれ茶屋」が、2005年4月1日には従来のこのゆびとーまれの向いにデイサービス「このゆびとーまれ向い」がオープンしました。

■このNPO法人「このゆびとーまれ」の代表である惣万佳代子さんが執筆された『笑顔の大家族 このゆびとーまれ』が、今日、手元に届きました。目次をみてみると、最初に「どうして畳の上でしなれんがけ」とあります。自宅で最後を迎えることを望みながらも、それがかなわなかったトヨさんのお話しです。人の最後をトータルに支える仕組みが今の日本の社会にはきちんと整えられていないのです。

■今から4年前、1年の看病のあと父が亡くなりました。父は、病院で亡くなりました。本当は、安心できる自分の家で=畳の上で死にたかったと思います。その頃の記憶は、私の心のなかから消えません。毎日、心のかなで思い返します。なんら専門的な知識もないのですが、在宅終末ケアについて考えてしまいます。もちろん、きちんと勉強してるい時間はないのですが…。亡くなった岡部健先生からお聞きしたお話しつにいても(父が亡くなる前にある研究会でお聞きしました)、ずっと考え続けています。人の幸せは、人生の最後の瞬間できまるように思うのです。

■明日・明後日の流域管理に関する研究会があります。お仕事です。それが終ったら、一気に読んでみようと思います。

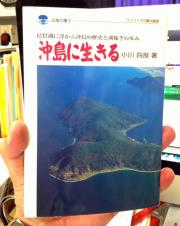

『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』小川四良

■やっと古書店から届きました。サンライズ印刷出版から出された『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』(小川四良・著)です。

■やっと古書店から届きました。サンライズ印刷出版から出された『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』(小川四良・著)です。

■本のタイトルにある沖島とは、琵琶湖に浮かぶ離島です。琵琶湖には、沖島、多景島、竹生島の3つの島がありますが(沖の白石は岩礁なので除いてあります)、そのうち、人の暮らす集落があるのは沖島だけです。世界的に見ても、淡水の湖に浮かぶ島に人が暮らすコミニュティがあるということは、大変珍しいことなのだそうです。ちなみに、「湖稼ぎ」は「うみかせぎ」と読みます。で、何故この本を求めていたかというと、1年生の授業「社会学入門演習」の現地実習で訪問したのがこの沖島だったからです。大学の図書館にも入っているのですが、そちらの方は、入門演習の学生たちに優先的に読んでほしいので、自分について古書店から入手することにしたのでした。

■1996年に出版されています。かつて私が主任学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館が開館した年です。ということで思い出しました。琵琶湖博物館の『うみんど』というニューズレターで、この本の著者・小川四良さんと、琵琶湖博物館の館長(当時)で生態学者の川那部浩哉さんが対談されています。本が出版された翌年、1997年です。

『湖人うみんど』vol.3(1997年)

館長対談「沖島の漁業の変遷など」

■この対談のなかで説明されていますが、小学生に沖島のことを説明するためにご自分の体験を原稿にされたものが、この本の下敷きになっているようです。自費出版しようと原稿をもってサンライズ出版社に相談にいったところ、逆に「私とこで出版させて下さい」ということで正式に出版されることになったのだそうです。小川さんは1920年生まれ、漁業者として生きてこられた方の経験が記録になっているわけですから、これは価値があります。すぐに出版されるのもわかります。

■さて、川那部さんと小川さんとの対談、これも貴重ですね。以下のような証言、本当に大切だと思います。

川那部■沖島の漁業もずいぶん変わってきたようですね。じかに関わってこられた小川さんの眼から見ると、いかがですか?

小川■兵隊から帰ってきた昭和二十一年頃、特に多かったのはシジミですね。ほんまに無尽蔵と言って良いくらい。特に四~五月は、大きゅうて艶のある、それもあの黄色いセタシジミが、島の周り一帯の砂地で、面白いくらいなんぼでも獲れましてん。錨を下ろして、ロープを百メートルぐらい伸ばす。真鍬(まんが)のついた底曳き網を入れて、ロープを引いて舟ごと動かすわけですわ。殆どはむき身の煮シジミにして出しました。

川那部■シジミが減り始めたのは?

小川■昭和四十年ぐらいからで、四十年代の末にはとんと無くなりました。昭和の三十六―七年から、田んぼの排水がえらい濁って来たんです。それにPCPもありましたな。一般の市民も琵琶湖が濁ってきたのに気付かれましたが、一番初めに気がついたのは漁師です。

川那部■琵琶湖総合開発の調査で、私がセタシジミの資料を調べたのが、ちょうどその頃です。沖島の周りはもちろん、南湖でもまだたくさん獲れました。それに、内湖がどんどん失われたのもその頃ですね。

小川■そうです。大中の湖の干拓が完成するのも、昭和四十二年。それに農機具が近代化された時代です。湖岸線一帯が濁ってきて、この辺ではアユも殆ど寄り付かんようになりました。

――真珠養殖のイケチョウガイにも、ブームがありましたね。

小川■そうです。昭和五十五年ぐらいが最後のピークでした。琵琶湖そのものではもう枯渇してまして、残されたのが西の湖やったんです。しかし、真珠の核を入れた母貝も、われわれが人工孵化させて作った母貝も、五十七年ぐらいには、水質が悪くなって全部死んでしまいました。

川那部■セタシジミもニゴロブナもビワヒガイも、このイケチョウガイも、みな琵琶湖の固有種ですね。ちょうど西の湖が出て来ましたが、最近は水郷めぐりでも有名ですね。どうしたら良いと思われます?

小川■まず水質。外湖への水の疎通と言うか、流れがないわけですよ。今度新しい閘門(こうもん)が出来て、余計にひどくなりました。これまでもヘドロの除去をやかましく言うて来たのですが、なかなか実現しない。

――昔は泥取りとかしてましたね。

小川■藻も取りました。「藻は舟一杯で千円、泥は簡単やから五百円」で、戦後、付近の人から買って、田にまいて耕したんです。特に藻を入れた年は、一俵か二俵余計に穫れた。内湖を掃除してたわけです。

■さて、この対談で「――」とあるのは、進行役の総括学芸員・嘉田由紀子さん、現在の滋賀県知事です。当時は、直接の上司でした。また、「海人うんみんど」のなかに「研●究●最●前●線●「関係」について考える」というコーナーがあります。これを執筆しているのは、39歳当時の私です。写真も写っていますが、自分のことながら若いですね。ため息が出てしまいます…。

『新聞再生』畑仲哲生

■昨日のエントリーで、読売新聞の「しが県民情報」で私たちの「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されたことをお知らせしました。あらかじめ、記者さんからも7月2日に記事なりますよ…と知らせてもらっていたのですが、facebookでも、この記事のことを紹介してくださった方がおられます。同僚の畑中哲生先生です。たまたま手に取られたようで、大変喜んでくださいました。というのも、畑仲先生は、元々「共同通信」の記者として勤務されながら、東大の大学院で地方紙の可能性について研究されてきた方だからです。

■昨日のエントリーで、読売新聞の「しが県民情報」で私たちの「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されたことをお知らせしました。あらかじめ、記者さんからも7月2日に記事なりますよ…と知らせてもらっていたのですが、facebookでも、この記事のことを紹介してくださった方がおられます。同僚の畑中哲生先生です。たまたま手に取られたようで、大変喜んでくださいました。というのも、畑仲先生は、元々「共同通信」の記者として勤務されながら、東大の大学院で地方紙の可能性について研究されてきた方だからです。

■本日、昨日、facebookでお知らせいただいたことの御礼を申し上げに畑仲先生の研究室を訪問させていただきました(といっても、お隣の研究室ですが…)。そのさい、写真の本を献本していただきました。ありがとうございます。『新聞再生-コミュニティからの挑戦-』(平凡社新書)という新書です。新書の帯にはこう書いてあります。

「新聞危機説」は実は「大新聞危機説」に過ぎない! 地方紙の挑戦と挫折を綿密にレポート、「新聞なるもの」の未来の姿を探る。

■昨日のエントリーの最後に「こういう点で、地域新聞って、地域再生にはとっても重要だと思うんですよね」と書きましたが、どうやら畑仲先生もこの新書のなかで同様のことを主張されているようなのです。

■地域社会には、地域に根を張って地域の課題解決に地道に取り組んでいる方たちが、たくさんいらっしゃいます。ただし、普段の暮らしのなかでは、そのような方たちの存在にはなかなか気がつくことはありません。しかし、地域新聞=地方紙は、地域の課題解決に地道に取り組んでいる人たちに「光をあてる」ことができます。地域に元気を与えることができます。それは、全国紙にはできないことです。また、そのような人たちが「出会う」社会的な「場」を紙面につくっていくこともできます。さらに、地域の課題解決に地道に取り組んでいる方たちが情報発信をしていく「場」にもなるでしょう。そのような「場」の構築により、地域社会固有の「公共的課題」について、共感がひろがったり、そのことを媒介に具体的な連携のネットワークが広まる可能性だってあります。

■私たちは、新聞といえば全国紙を頭に浮かべますが、もっと違った形の新聞が存在していもよいと思いますし、必要だと思います。特に、私のように地域社会で実践的な活動をしようとしている人には、とっても必要なメディアだと思うのです。『新聞再生』の著者・畑仲先生とお話ししていて、いろいろ勉強させていただきました。