第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■連続20回開催されてきたということで、その規模も、内容も、素晴らしいものでした。アトラクションも充実していました。甲西高校吹奏楽部の皆さんの演奏を堪能させていただきました。県の吹奏楽コンクールで金賞を受賞されるだけあって、演奏もマーチングもとてもレベルが高いですね。大変満足しました。ありがとうございました。なんといいますか、集団としてきちんとトレーニングされていることもよくわかりました。龍谷大学のよさこいチーム「華舞龍」も頑張ってくれていました。その他にも、地元のみなさんによる「小佐治すいりょう太鼓」の演奏や「忍者ダンス」も。充実していました。

■「甲賀もちふる里まつり」は、今回で最後になります。1集落で開催するのには、規模が大きくなりすぎたことがその一番の理由です。形を変えてでも、地域の連帯・つながりの中で、このようにイベントが継続されることを願っています。また、小佐治としては、原点に還って集落としての収穫祭を実施していただければ嬉しいな〜と思います。もちろん、またお手伝いをいたします。「甲賀もちふる里まつり」が終了したあと、私はプロジエェクトを支える事務の皆さんと一緒に帰宅しましたが、若い研究員の皆さんは小佐治の皆さんと一緒に「反省会」。ちょっと羨ましいですね。

山間部の人口に占める30代女子の割合が上昇中…という記事

そんな中で今増えているのが30代女性です。子育て中の場合も多く見られ、その場合は自分のことだけでなく、子供のことも考えたうえで移住に踏み切った例が多いのが特徴です。空気の良い自然の中で子育てをしたいと思った場合、山間部は魅力的ですし、過疎地域なら格安で住める家が見つかることもよくあります。また、過疎地域といっても世間と隔絶されている訳ではありません。インターネットの普及により、仕事から子供の教育まで都会にいなくても成り立ちます。これらが子育て世代の移住が増えた大きな要因になっています。

■なるほど。詳しくは、記事をお読みください。「そんな馬鹿な…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、静かに、少しずつ「田園回帰」の現象が進行しているのです。

山間部の人口に占める30代女子の割合が上昇中!

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その4)

■今日は、水草問題プロジェクトの関連で、滋賀県庁琵琶湖環境部自然保護課の中井克樹さんに教えを請うために伺いました。中井さんの「本業」は、滋賀県立琵琶湖博物館の専門学芸員です。私もかつて滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していましたので、かつての同僚ということになります。中井さんは学芸員として勤務されていますが、外来生物の問題で全国的に活躍されています。ということで、滋賀県庁の琵琶湖環境部自然保護課の仕事も兼務されています。この日は、中井さんに、水草に混じってくる外来植物の取り扱いについて相談に行きました。

■沈水植物である水草と、オオバナミズキンバイやナガエツルノゲイトウのような外来水性植物は生息している場所が違うので、通常は混じることは考えられませんが、漂着する水草の中に混じっている可能性、そのリスクを見極めなければならないというのが中井さんのご意見でした。実際のところ、混入した外来植物を取り除くことは不可能です。水草は乾燥させると最後は分解していきますが、外来植物であるオオバナミズキンバイは種も作りますし、水草と比較してかなり丈夫です。またオオバナミズキンバイとナガエツルノゲイトウは乾燥しても普通に陸上で増えていきます。水中ほどの増え方ではありませんが、それでも増えます。ただし、通常から気をつけておいて引っこ抜いて適切に処理すれば問題は無くなります。もっとも、これらの外来水性植物が農地に入ると、根が深くのびて太くなってしまうようです。中井さんのお話しでは、ナガエツルノゲイトウは地下茎が生姜のように延びてしまうのだそうです。それらが、農地を耕す際に細かく切れて水路に入って流れていくと、小河川や琵琶湖での外来植物が繁殖してしまう可能性があります。なかなか難しいですね。しかし、水路や河川、琵琶湖とは離れていて、例えば学校・幼稚園・保育園などの花壇、公園の花壇、街路樹の根本の花壇のように、しっかり関係者が管理して引っこ抜くのであれば、それほどの心配は無くなります。中井さんからそのようなアドバイスをいただき、少し安心しました。

■関係者と今立ち上げようとしているプロジェクトでは、琵琶湖の有効利用されていない水草問題を、南湖に繁茂する水草と、浜に漂着する水草に分けて考えています。前者は、滋賀県によって刈り取りの努力がなされています。後者は、腐敗して悪臭を発生させます。迷惑問題です。その浜に漂着する水草を腐敗しないように引き上げて、乾燥させ、地域の関係者の協働により、学校・幼稚園・保育園などの花壇、公園の花壇、街路樹の根本の花壇等で有効利用することができればなあと思うわけです。漂着した水草を有効利用することは、地域社会の中に「小さな循環」の仕組みを作り上げるとにもなります。このような地域社会内部での小さな循環は、物質循環的にも理にかなっています。それだけでなく、身近な自然環境である砂浜や琵琶湖の環境に関心を持つことや、環境教育や地域住民の琵琶湖への関心の喚起にも繋がるのではないかと思います。漂着した水草の有効利用に加えて、そのような「小さな循環」の仕組みの中には、たくさんの社会的な意味が発生してきます。

■プロジェクトでは、浜に打ち上げられた水草の地域社会内での有効利用に関する「小さな循環」仕組みとともに、県が刈り取っている南湖の湖底に生えている水草をどのように有効利用していくのかという「大きな循環」の仕組みも必要だと考えています。「大きな循環」の仕組みについては、まだ具体的なアイデアはありませんが、琵琶湖の環境問題のために何か取り組みたいとお考えの様々な企業の方達から、また水草をこういう風にしたらみんなで楽しみながら有効利用できるのにといった消費者目線からのアイデアをお持ちの個人まで、様々な立場の方達、通常ではかなかなか出会うことのない方達が、このプロジェクトの中で出会い、それぞれの方達の持ち味が活かされる横の連携が生まれたら素敵だな〜と思っています。

■短い時間でしたが、中井さんからはいろいろご教示をいただくとともに、私たちのプロジェクトの考えに共感していただくことができました。ありがとうございました。私たちのプロジェクトは、始まったばかりのヨチヨチ歩きの状況ですが、何か希望が少しずつ見えてきました。琵琶湖のことをいろいろ心配されてはいても、通常ではかなかなか出会うことのない方達が、このプロジェクトの中で出会い、それぞれの方達の持ち味が活かされる横の連携が生まれたら素敵やな〜と思っています。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その3)

■昨日は、時間を見つけて走りました。一昨日は、時間もあり余裕を持ってのランでした。結果として、自分でも納得がいくランができました。調子が良かったのです。しかし昨日は時間がないのでと飛ばしすぎて、最後は「自滅」してしまいました。6km程度でランを中止することになりました。まあ、こんなこともありますよね。

■ランの後、大津の街に出かけました。昨日の夕方ですが、琵琶湖南湖の水草問題に取り組もうという有志の皆さんに、大津市内の某所⁈にお集まりいただきました。水草は砂浜に打ち寄せられて水に使ったままになっていると、腐敗して悪臭を発します。市役所には、「なんとかしろ」との苦情の電話がかかってくるそうです。市役所も、人を派遣してその水草を除去して焼却処分しています。もちろん、必要な費用の出所は税金です。悪臭がしないようにするためには、水際に漂着した水草を水から取り出して乾燥させる必要があります。手間もかかるのです。

■県庁は3億円程の費用を使って南湖の水草を刈り取っています。こちらが「琵琶湖の環境問題」の1つだとすれば、打ち上げられ悪臭を発する水草の問題は「琵琶湖の迷惑問題」になります。そのまま水際に放置すれば悪臭問題になってしまうわけですが、それをなんとか資源として有効利用できないか…。昨日の夕方お集まりいただいた皆さんの思いはその点にあ利ました。

■水草が打ち上げられる砂浜の直近にお住まいの方、そこで会社を経営されている方、本業のお仕事のなかで水草や草木の剪定したものを使い肥料にして配布されている公益財団法人の方…。皆さん、水草で困っておられたり、なんとかしなくちゃと考えておられたりしている方達。「餅は餅屋」と言いますが、いろんな現場のプロの知恵と力、加えてそこに地域の皆さんの協力があると、打ち上げられた水草の有効利用ができそうな感じがしてきました。水分を含んだ水草は重いです。それを簡単に除去する道具が、現場の知恵の中から発明されています。水草と草木の剪定したものを使うと良い肥料ができるのだそうです。ただし、発酵させるのに少し技術がいります。また、水草に混じっているゴミを取り除かねばならなりません。そこには手間もかかります。水草に混じっているオオバナミズキンバイ等の外来植物が混じっている場合の扱いをどうするのか、ということもあります。

■多額のお金をかけるのではなく、複数の現場の知恵と人びとがつながることのなかで、小さな資源利用の仕組みを立ち上げ、関わってくださる皆さんの、現場での発見によって少しずつ改良しながら成長させていければ素敵だなと思います。

東京・千葉

■この2週間、ブログを全く更新できていません。ご覧くださっている皆さん、申し訳ありませんでした。おでんと「びわ100」の次は、東京・千葉に行って来た時のことです。

■先月の24日、東京に行ってきました。東京駅について、まずしたこと。それは、丸の内の地下街にある「インデアンカレー」に行って昼食を摂ることでした。「インデアンカレー」は関西が本場。以前は、老母の介護のために大阪の街をよく通過していたこともあり、度々、「インデアンカレー」を楽しんでいましたが、老母が滋賀県の老人ホームに移ってからは、あまり大阪に行く用事がなくなり、ついでに「インデアンカレー」を楽しむチャンスもなくなってしまいまっていたのです。甘くて辛い「インデアンカレー」堪能しました。

■「インデアンカレー」の後は、丸ビルの中にある、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館が協働で運営をおこなう公共貢献施設「インターメディアテク」を見学しました。この「インターメディアテク」には、東京大学が明治1877年の創学以来、「蓄積に蓄積を重ねてきた学術文化財」が常設されています。展示に用いられているケースやキャビネットは、その多くが教育研究の現場で実際に使われていたものなのだそうです。実際に見学した時の印象ですが、内部は「博物学」という言葉がぴったりの雰囲気でした。しかし、この施設の狙いは、「博物学の全盛期であった19世紀から高度情報化を実現した21世紀まで、三世紀にまたがる時代を架橋すること」にあるのだそうです。東京駅のあたりで時間があるときには、見学されることをお勧めします。

■ところで、なぜ東京に行ったのか…なんですが。もちろん、「インデアンカレー」ほ食べるためではありません。目的は、2つありました。ひとつめは、先日開催された研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」でお会いした、日本獣医生命科学大学に桑原考史さんからいろいろご教示いただくことです。桑原さんからは、農業経済学分野の生物多様性と農業、環境保全型農業に関する研究動向に関して有益な情報を提供していただくことができました。どうしてこのような関心を持っているのかといえば、滋賀県で展開されている琵琶湖の「魚のゆりかご水田」プロジェクトを、もっと広い「野生動物と農業」という文脈の中に位置付けてみたいからなのです。近いうちに桑原さんを、滋賀の「魚のゆりかご水田」の現場にご案内することになるだろうと思います。また、来月は、対馬に行く予定です。ツシマヤマネコと農業との関係に注目してお話しを伺ってくる予定です。これが、ひとつめの目的です。もうひとつの目的は、千葉の佐倉で開催されている国立歴史民俗博物館の企画展「『1968年』無数の問いの噴出の時代」をみることです。こちらは、歴史社会学的な関心からということになりますが、戦後の社会運動が1968年前後でどのように変化しているのか、そのあたりに強い関心を持ったのです。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その1)

■今日は、大津の真野浜で民宿を経営されている山田 英二さんのお宅を訪問しました。実は、今、いろんな方達と連携しながら琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトに取り組もうとしているからです。水草問題といっても、大きくは2つの問題に分けて考えることができます。ひとつは、琵琶湖南湖の生態系の問題。巨額の県費を使って刈り取っていますが、その刈り取った水草を有効利用できていません。もうひとつは、湖岸に流れ着いた水草が腐敗して悪臭を放つという迷惑問題。この水草についても、同様に有効利用できていません。この2つの問題を、様々な方達(市民や市民団体、企業、自治体)の協働のネットワークを構築していくことで、少しでも有効利用できるようにしようというのが、プロジェクトの目的になります。どのような協働のネットワークにより、どのような事業に取り組むのか、詳しいことは、またfbでいつかご紹介できればと思います。ということで、今日は、山田さんのお話しを。

■山田さんとfacebookでお友達の皆さんはよくご存知だと思いますが、山田さんは、真野浜に漂着した水草を丁寧に手作業で集めて乾燥しておられます。水分を含んだ水草をそのままにしておくと、腐敗が始まり、異臭を放つようになるからです。この真野浜で民宿を経営されているから、ということもあるのでしょうが、それよりもこの浜を綺麗にしたい、素敵な浜にしたいという個人的な思いから、流れ着いた水草を集めて乾燥されているのです。最初は手作業でされていたようですが、水分を含んだ水草はとても重く重労働になります。そこで、「身近な材料や道具」を使って、「フォーク2号」という道具を発明されました。これは、一輪の手押し車を二輪に改良して、その先に、農作業用のフォークを取り付けたものです。足の力を使って重たい水草を簡単に持ち上げることができます。テコの原理ですね。最初は、もっと重量級の「フォーク1号」だったらしいのですが、もっと軽くて使いやすいものをということで、さらに工夫されて現在の「2号」に落ち着いたようです。山田さんは、これ以外にも、いろいろ工夫をされています。乾燥した水草や湖岸の樹々の落ち葉を集めてビニール袋に入れる際には、最初にプラスチック板をビニール袋の中に入れて、筒のようにすれば、簡単に水草や落ち葉を入れることができるそうです。すごいな。「フォーク2号」と同様に、これも「身近な材料や道具」でできます。

■山田さんは、こうやって一人でコツコツと浜を美しくする作業をされてきました。そのため、最近は、この浜を散歩される方が多くなったそうです。真野浜は、琵琶湖大橋の少し北側にあります。比良山系や琵琶湖の北湖がよく見えます。とても景色の良いところです。しかし、いくら景色が良くても、悪臭がしていては人は寄り付きませんものね。

■いろいろ気がつかれたこともあるようです。以前と比較して、釣り針とか、釣り関連の捨てられたものが随分少なくなったというのです。釣り客のマナーが向上したのでしょうか。それから、コンビニの袋のようなプラスチックも少なくなっているというのです。もちろん、真野浜に限ったことですから、琵琶湖全体ではどうなのかと聞かれれば、それはよくわかりません。でも、真野浜に限って言えば、アメニティは随分改善しているとのことでした。

■ただ、山田さんの個人的な努力だけではなんともならないことがあります。それは、集めて乾燥させた水草の消費者がいないということです。現在、仕方がないので袋に入れてゴミとして焼却処分してもらっているようです。水草は、乾燥させると土壌改良剤として使えて、作物がよく育つのですが…。もったいないことです。もし、地域社会の中に、この山田さんのされている作業を手伝う人がいて、また乾燥した水草を運んでくれる人がいて、さらにはそれを分配してくださる人がいて、家庭菜園、ガーデニング、学校・幼稚園・保育所の花壇、福祉施設、公園等、様々なところで土壌改良剤として消費する人たちがいれば、焼却処分にしなくて良いからです。

■しかし、地域の人びとのつながりと協働の仕組みがなければ、水草を乾燥させてもそれは焼却処分にするしかないのです。山田さんは、そのことを大変残念がっておられました。もし、真野の地域社会で、真野浜に打ち上げられた水草を有効利用することができたら。ちょっとした人びとの努力と、そのような仕組み自体を面白がることで、協働の仕組みが動き始めたら、素敵だなと思います。そのようなことを山田さんと語り合いました。この真野浜を中心とした「真野浜モデル」ができたらいいなあと思います。今日は山田さんと、こんなお話しをさせていただきながら、2人ともワクワクしてきました。うまくいったらいいな〜。

研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」

▪︎先週の土曜日(7日)、社会科学系ではありますが、多様な専門分野の研究者15人が集まったクローズドな研究集会が東京の公益財団法人日本交通公社で開催されました。この研究集会は、環境社会学会で知り合った東京農工大学の土屋俊幸さんとお仲間が企画されたものです。研究集会のタイトルは、「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」です。春に第1回目が開催されたようでしたが、私は参加できませんでした。ということで、今回の第2回が初めてということになります。どのような趣旨で企画されているのか。以下をお読みください。

持続可能な暮らしを求めて

̶ 地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会 趣旨地方創生が叫ばれている。田園回帰という言葉も聞かれる。確かに悪くはない傾向だ。しかし、何か足りなくはないか。何か欠けてはいないか。問題は地域に流れる時間を捉える⻑期的視点、そして、地域に賦存する自然資源を広域で総合的に捉える空間的な視点だろう。

そして観光立国である。確かに、外国からの来訪客が増えるのは色々な意味で良いことだ。しかし、急ごしらえで外国人に媚を売ることが持続的な観光のあり方とは思われない。地域コミュニティの健全な維持が観光の基盤となるべきだろう。

2017 年は国連が定める持続可能な開発のための観光年である。「持続可能な開発」が国を越えた共通目標として掲げられた 1987 年から 30 年を迎えるが、2015 年に発表された SDGs(Sustainable Development Goals)が MDGs を上回る 17 目標に増えたことも物語るように、残念ながら人々の営みがその理想に向かっているとはいいがたい。

いま、必要とされているのは、スローガンを声高に唱えることではない。真の地域の持続可能な発展のために、地域コミュニティ・観光・地域資源管理を統合的・総合的に捉え、議論することこそが求められているのではないか。そして、研究者には、そうした議論を踏まえて、新たな政策や具体的な課題解決方策の提案、地域へのアドバイスなど多様な役割が期待されているのではないか。

しかし現状を見ると、自然公園、自然保護、地域づくり、エコツーリズム、ガバナンス、農村計画、観光まちづくり、観光計画、農林水産業振興など個々の専門分野で研究の進化を図るにとどまっており、縦割りの壁を越えて議論が行われることは、驚くほど少ない。学会群もその延⻑にあり、近接する他分野の知見や意見に触れる機会はほとんどない。

地域社会と資源管理、観光がこれまでにないほど近接した関係にある今、複数分野の研究者が共通認識をもち、横断的に論じあう機会づくりは急務である。本研究集会は以上の認識に基づき、分野横断型議論の共通基盤となる人的ネットワークを構築することを目的とする。

そして、われわれは、まず、現場で活動を続ける社会科学研究者に呼びかけることにした。自然保護地域・自然再生地域で顕著な生態学者の、社会科学的アプローチに踏み込むことも辞さない現場主義には敬意を表するが、それは自然科学ないしは自然科学者の独善にも通ずる。ここでは社会科学、そして社会科学者が何を現場でできるのかを問いたい。現場には縦割りはない。あるのは地域、地域の問題・課題であって、専門外を理由に逃げることは赦されない。一方、縦割りを超えたところには、多くの発見と新しい出会いが待っている。そうした現場でもまれ、悩んできた研究者が、この研究集会の主役である。

▪︎この日の話題提供者は、北海道大学の宮内泰介さんでした。話題提供のタイトルは「社会の順応性を引き出す支援と合意形成」です。この話題提供の内容をご紹介しながら、ディスカッションの段階で私が行った発言(問題提起)についても、ここで改めて文章にしておこうと思います。(続きます)

命のお裾分け

▪︎先日伺った東近江の若い友人から、鹿肉のお裾分けが我が家に届きました。ありがとう!東近江の友人は、「SHARE WILD PROJECT 2017」という活動のメンバーです。この活動の詳しい説明については、過去のエントリー「『SHARE WILD PROJECT』という試み」をお読みいただければと思います。この鹿肉が我が家に届くまでのことを少し。

▪︎先日、罠で捕獲された鹿を引き取り、夜中に解体して、早朝より皮剥と生肉の作業が行われました。私は、「SHARE WILD PROJECT 2017」のメンバーではないのでのですが、もし良ければ作業を見学できるかも…ということで、連絡をしてくださったのです。皮を剥いで枝肉にするまでは、「SHARE WILD PROJECT 2017」の代表であるウエノチシンさんがされるわけですが、余分な脂肪をとったり、料理しやすい形に精肉していく作業は、仲間のメンバー4名が取り組んだのだそうです。精肉された鹿肉は、真空パウチにします。背骨のすき身までミンチにするとのことです。通常、駆除された鹿は山の中に放置されるわけですが、この「SHARE WILD PROJECT 2017」の皆さんは、その捨てられ放置されてしまう鹿を引き取り、手間と時間をかけて精肉にして、命を最後まで大切にされているのです。もちろん、大変な作業ですが、楽しみながら、そしてしっかりとした理念を共有しながらの取り組みです。

▪︎過去のエントリーにも書きましたが、私が非常に興味深いと思ったことは、駆除された鹿の数だけ、山に苗木を植えていくことも同時にされている点です。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。

このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。

▪︎というわけで、東近江の友人家族も、今回の精肉作業参加されたようです。そして、過去にパウチして冷凍保存した鹿肉を我が家に送ってくださることになったのです。たくさん鹿肉が手に入ったので、おそらくはストック分を我が家に回してくださったのだと思います。ありがとう。大切にいただきます。我が家にも分かち合っていただき、本当に、感謝・感謝です。

▪︎いただいた鹿肉は、ロース肉の塊、モモ肉のハバキの部分、モモ肉の筋の部分です。鹿肉料理のレシピ、いろいろ検討してみます。

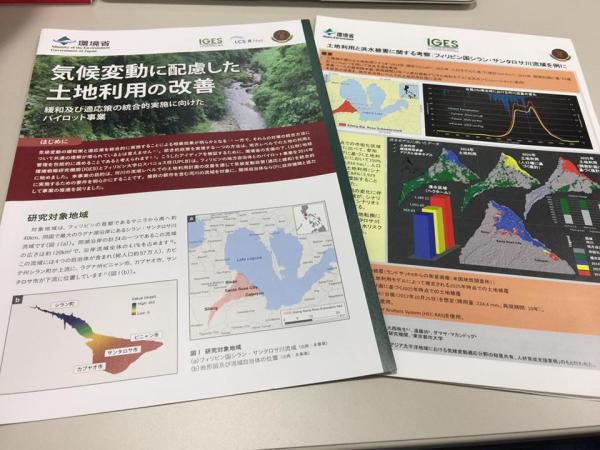

第7回栄養循環セミナー「土地利用の改善を通じた防災・減災 フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」

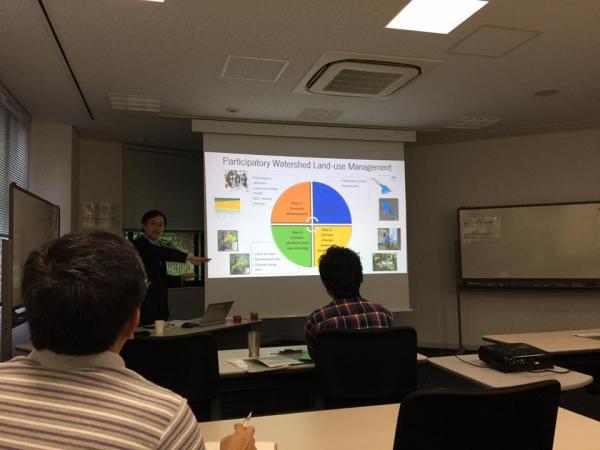

■今日は、14時から16時まで総合地球環境学研究で第7回栄養循環セミナーが開催されました。栄養循環セミナーとは、私たちの地球研のプロジエェクトが主催しているセミナーです。今日の講師は、地球環境戦略研究機関(IGES)でプロジェクトマネージャーをされている遠藤功さんでした。遠藤さんの講演のタイトルは、「土地利用の改善を通じた防災・減災:フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」。ご講演の要旨は、以下の通りです。

本講演は、地球環境戦略研究機関がフィリピンのシラン・サンタロサ流域で実施しているパイロット事業の概要と今後の事業展開の紹介を通じ、同地域で、ガバナンスに関わる研究を行っている総合地球環境学研究所との連携・協力の可能性を協議する際の基礎情報の提供を目的とする。

近年、東南アジアでは、洪水や地滑り等の深刻な気象関連災害が多数発生している。この主な原因の1つは工業化や都市化に伴う大規模な土地転換であり、将来の開発や気候変動による問題の深刻化が懸念されている。気象災害の防止や軽減には、開発及び気候変動に配慮した包括的な土地利用管理が有用と考えられる。

こうしたアイディアを検証すべく、地球環境戦略研究機関(IGES)は、フィリピンのシラン・サンタロサ流域を対象に、フィリピン大学ロスバニョス校(UPLB)と現地地方自治体と協力してパイロット事業を2014年から実施している。

具体的には、(1)シナリオ分析、(2)リスク評価、(3)対策立案、(4)開発・土地利用計画改善の4つのステップから構成される「流域単位での参加型土地利用管理」手法の開発及びその試験的な適用を行った。シナリオ分析とリスク評価(ステップ1&2)の結果、2025年までに、流域全体の約90%の土地が宅地または商業用地に転換され、10年に一度の台風を仮定した場合、1,180ヘクタールの土地が浸水し、約23万人の住民が影響を受けることが明らかになった。この評価結果を踏まえて、各自治体において対策案が策定され(ステップ3)、既存の土地利用計画の改定と気候変動計画の策定が行われた(ステップ4)。現在、研究対象地域を3ヶ所に拡大し(シラン・サンタロサ流域を含む)、手法の有効性・汎用性に関する検証ならびに手法の改善を行っている。

また、シラン・サンタロサ流域において、既存の植生が有する防災・減災機能の社会経済的価値の評価を実施するとともに、地域住民の参画を促す方策の検討を行っている。今後は、こうした研究から得られる追加的な知見を元に、自然環境が有する機能を活用する「グリーン・インフラストラクチャー」と、本研究で提唱する「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」に係る方法論を確立したい。

■講演の後、遠藤さんは、ご自分たちの研究の課題について、シナリオ分析とリスク評価によるトップダウンなアプローチの研究であることから、私たちの地球研のプロジエェクトのようにボトムアップな視点も導入することが必要であることを率直に認めておられました。私からは、こういった質問をさせていただきました。それは土地利用の背景にある歴史の問題です。このシラン・サンタロサ流域のみならず、フィリピンの土地所有の背景には、大土地所有制の問題があります。少数の地主が広大な土地を所有してきた歴史があります。そのため、農民は耕作権は持っているものの土地の結びつきがとても弱く、地主が大きな開発のために土地を売却しやすくなっています。シラン・サンタロサ流域の上流では、農民が裁判を通して自分たちの権利を守る闘いを展開してきたと聞いています。しかし、流域の中流域にあたる丘陵地帯はそうではありませんでした。そのような歴史的な背景をも視野に入れなければ、多くのすてーくほるだーと共に流域管理を進めていくことは困難になります。現在のところ、遠藤さんたちの研究プロジェクトでは、今後の課題になるようです。ボトムアップなアプローチ、歴史的な視点を導入するために、フィールドワークのできる社会科学系の研究者がプロジェクトの研究員として参加することになったとのことでした。「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」、私たちのプロジェクトとも大いに関係しています。今後の連携を期待したいと思います。

「SHARE WILD PROJECT」という試み

■東近江で、大変興味深い活動をされている若い方達のグループの皆さんと出会う機会がありました。「SHARE WILD PROJECT」という活動をされている皆さんです。代表のウエノチシンさんが、facebookで全てのみなさんに対して以下のような、呼びかけのメッセージを発信されていました。まずは、お読みいただければと思います。すでにメンバー募集は締め切られていますが、以下のメッセージにはこの活動の「精神」が表現されています。

< SHARE WILD PROJECT 2017 メンバー募集開始 >

山に植えた小さな苗木も芽吹きの季節を迎えた。

僕たちもそろそろ始める時期ではないだろうか。昨年度、僕の住む市で有害鳥獣とされ捕獲された鹿・イノシシの数は通算1000頭以上になりました。しかし、捕獲された野生獣は食肉として一般流通することはほとんどなく、猟師達の手によって山の中でそのまま廃棄処分されました。

野生獣用食肉処理及び販売の許可を持つ施設がこの地域には一棟もありません。

県内全体でも処理施設は指で数えるほど。家族が猟師でもない限り、日々の食卓に野生肉が並ぶことはほぼありません。

市の予算では今年も野生獣用食肉処理施設の建設は予定されていません。

有害鳥獣捕獲に対する猟師への報奨金制度は今年度もそのまま継続されるので、有害鳥獣は捕獲される度にまた山の中で廃棄されていくことになるのでしょう。このような事実は決してこの市だけの問題ではなく、全国規模で広がっています。

ごく一部の地域を除き、1998年からずっと野生の命は廃棄され続けてきました。世界中のありとあらゆる食材がスーパーマーケットやインターネットで簡単に手に入る一方、身近にある大切なものを日々捨ててしまっている僕らの暮らしは果たして豊かと言えるのだろうか。

貨幣資本主義社会は何かを売ることと買うことでほぼ成り立っているが、自然界は何億年も前からずっと与えることと与えられることの絶妙なバランスの中で成り立ってきた。

人間だけが自然の循環から抜け出し、自然をコントロールしようとした結果、自然界のその絶妙なバランスが一気に崩れ始め、様々な問題を生み出すことになってしまった。農業被害を食い止める、自然環境を守るという聖訓の影で野生獣の駆除を続け、そのまま廃棄していくことが僕らだけでなく、未来を生きる人たちにとって果たして最善の策なのだろうか。

僕は社会やコミュニティが抱えている問題を行政や企業だけに頼るのではなく、草の根的に一人ひとりが真摯にこの問題に取り組まなければ、この美しい自然も伝統的な狩猟文化も近い将来守ることができなくなると思います。

そして、それは山間部に生きるコミュニティだけでなく、街に住む僕たちの日々の暮らしにも大きく関わってきます。

野生的で良質なものを貪欲に探し、それを積極的に分かち合いながら共に生きていくことは持続可能な社会を実現させていく為に欠かせないことだと思い、数年前から準備を進めてきました。

そして、昨年の6月半ばに「SHARE WILD PROJECT」を発表し、支援を募り活動を始めました。僕は地元の猟友会に所属し、市からも有害鳥獣駆除員として年間登録されています。

しかし、積極的に自らの手で罠をかけ、捕獲するつもりはありません。その代わりに有害鳥獣として捕獲・廃棄される運命にある野生獣の命を猟師から引き獲ることに尽力しています。

自らの手でとどめを刺し、山から運びだし、解体・精肉し、その肉を食べて生きています。そして、一頭に対して一本ずつ小さな苗木を育て、捕獲された山に植樹しています。

昨年度は、有害廃棄獣30頭の命を引き獲り、30本の苗木を山に還し、20本の果樹苗木を庭と畑に植えました。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。SWPは自然と共存する人間としての生き方を探る旅であり、僕らが生きたい未来をリアルに創造していく活動です。

メンバーそれぞれのバックグラウンドや経験、知識や興味を活かして、このプロジェクトの持つ潜在的ポテンシャルをさらに引き上げ、胞子を飛ばすように全国各地に野生の恵みを分かち合える文化を拡げていくことを目指します。

10年後、20年後、いつかこのプロジェクトが消えた後も、各地で自らの手で木を植え、野生の恵みを分かち合い、この小さな森が創られた物語を未来の子供たちに伝えてくれる人が残ると信じています。

■facebookで、滋賀県内にももっと野生獣用食肉処理施設ができないかなあと、ぼやいたところ、知り合いの方が、「SHARE WILD PROJECT」という活動があると教えてくれたのです。この活動に関わっている皆さんから、鹿の獣害問題、加えて、駆除された後にただ廃棄されてしまっていることについて、いろいろお話しをお聞かせいただきました。獣害問題と向き合いながら、命の乱獲を防ぐ代替案を模索されている若い皆さんの活動に強い関心を持ちました。お会いした日は、ウエノチシンさんが処理された鹿肉を美味しくいただきました。きちんと処理した鹿肉は、本当に美味しいです。ローストビーフならぬローストディアをいただきましたが、柔らかく、深い味わいのある肉でした。鹿のスネ肉のシチューもいただきました。どれもとっても美味しかった。命を最後まで大切にして味わい尽くすことの大切さも、実感しました。