地球研で研究会議

■8日(金)の午後は、桜の花が咲く総合地球環境学研究所で、コアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」の拡大会議が開かれました。あいにく地球研以外のメンバーの中には、本務先の用務のため参加できない人もいましたが、とにかく今年度の基本方針を決めるこの会議を、きちんと開催することができました。人事、年間スケジュール、予算等について、4時間ほど議論を行いました。基本的に事務的な内容の会議なのですが、時々、研究の中身にまで突っ込むような議論にもなりました。それが、良かったなあと思います。

■8日(金)の午後は、桜の花が咲く総合地球環境学研究所で、コアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」の拡大会議が開かれました。あいにく地球研以外のメンバーの中には、本務先の用務のため参加できない人もいましたが、とにかく今年度の基本方針を決めるこの会議を、きちんと開催することができました。人事、年間スケジュール、予算等について、4時間ほど議論を行いました。基本的に事務的な内容の会議なのですが、時々、研究の中身にまで突っ込むような議論にもなりました。それが、良かったなあと思います。

■文理融合型の学際的研究、そして行政・地域住民・市民との共同の中で進める超学際的(TD : Transdisciplinary)研究プロジェクトのスリリングで興味深いところは、それぞれのディシプリンの相補的関係が見えてきた瞬間に、重要な指摘やアイデアが創発的に生まれてくることです。重要な指摘やアイデアは、ディシプリンの間に隙間に発生するのです。もっとも、そのような重要な指摘やアイデアが生まれても、会議の中だけで消えてしまっては意味がありません。それらが、プロジェクトの活動の中で活かされていかなければいけません。そこがなかなか難しいところでもあります。

■会議の後は、懇親会でした。3枚目の写真でふざけているのはPD研究員の皆さんです。テーブルの上には、美味しい料理が並びました。どうですか、立派な鯛でしょう。もったいないので、刺身をいただいた後は、あら炊きにしていただきました。春は鯛の季節です。美味しい鯛をいただきながら、春を感じました。

小佐治で報告会

■29日(火)は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」のメンバーと一緒に、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に行きました。小佐治で取り組んでいる調査の成果を、小佐治の農家の皆さんに報告するためです。プロジェクトの3名の研究員の皆さんが報告を行いました(私は、司会進行で場を盛り上げる係でした)。淺野悟史くんが「小佐治のひとといきものの関わり」について、上原佳敏くんが「小佐治 生物調査結果」について、石田卓也くんが「小佐治の水田土壌の栄養状態」について報告を行いました。

■いずれも、農家の皆さんと相談しながら、そして農家の皆さんのご要望も取り入れて行ってきた様々な調査の報告でした。私たちのプロジェクトでは、中山間地域にある小佐治で農家の皆さんと一緒に「生き物の賑わい」を復活させつつ、結果として、そのような「生き物の賑わい」を「農村の活性化」や「農村の持続性」につなげていくための仕組みや方法について検討しています。そのような仕組みづくりに向けて調査を進めているのです。報告会は非常に盛り上がりました。素敵な雰囲気にあふれていたと思います。司会進行をしながら、その事を実感しました。

■この春からは、田越し灌漑が生物や水質にどのような影響を与えるのか、その事を調査するために圃場での実験を、農家の皆さんと一緒に行います。左の写真ですが、水田に入る水と、水田から出て行く水、その両方の水質を調べるために採水の方法を石田くんが農家に説明しているところです。このような活動を積み重ねていくことが、私が提唱している「幸せの環境ものさし」づくりにつながっていいくと思っています。この「幸せの環境ものさし」については、いつかまた報告できればと思っています。

■この春からは、田越し灌漑が生物や水質にどのような影響を与えるのか、その事を調査するために圃場での実験を、農家の皆さんと一緒に行います。左の写真ですが、水田に入る水と、水田から出て行く水、その両方の水質を調べるために採水の方法を石田くんが農家に説明しているところです。このような活動を積み重ねていくことが、私が提唱している「幸せの環境ものさし」づくりにつながっていいくと思っています。この「幸せの環境ものさし」については、いつかまた報告できればと思っています。

■私自身は大学の研究部の仕事があり、なかなか若い研究員の皆さんと一緒に小佐治に行くことができません。ということで、小佐治のフィールドステーションに久しぶりに行ってきました。小佐治の農家がお持ちの住宅をお借りしているのです。若い研究員の皆さんは、ここにしばしば泊まり込みながら調査を行っています。フィールドステーションの前にある樹には、鳥の巣箱が取り付けられていました。廃材を使って作った巣箱のようです。淺野くんの作品です。

秋田での研究会(地球研出張4)

■総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」の中で行っている、「国内湖沼の環境ガバナンスに関する比較研究」関連での秋田出張、このエントリーが最後になります。20日(日)の午後と21日(月)の午前中、秋田県立大学で研究会を開催しました。

■研究会では、まず八郎湖の周囲で活動されている皆さんから、八郎湖の環境問題に関連してご報告をいただきました。研究プロジェクトのメンバーでもある秋田県立大学の谷口光吉さんからは「八郎湖再生の現状と課題」というテーマで、秋田県立大客員教授・NPO法人秋田水生生物保全協会の杉山秀樹さんからは「八郎湖流域環境学 魚類資源を管理し、持続するために」というテーマで報告をお聞かせいただきました。それに対して、私の方からは、私たちの研究プロジェクトの簡単な紹介を行うと共に、私たちが流域管理に関して目指しているアプローチについて説明しました。近年の琵琶湖流域での流域管理の動向についても少し説明しました。八郎湖の琵琶湖、双方からの報告を行った後で、何を問題として捉えるのか、どのようなアプローチで解決するのか、そのような点について議論を行いました。

■加えて、八郎湖での流域管理の活動に関して、干拓事業によって生まれた大潟村の農家と周辺地域の方達との対話はどのような形で可能なのか、また様々な人びと(ステークホルダー)が、「楽しい」「嬉しい」「美味しい」といった要素を含む活動を通して、八郎湖とのより深い関わりが生まれていく状況を作っていくことが必要なのではないのか…そのような問題提起をさせていただきました。これまで行われてきた技術的解決手法(工学的手法)、法律や条例による規制的手法、また近年の経済的インセティプによって環境配慮行動へと人びとを誘導する経済的手法だけではなく、人びとの参加・参画を促す社会的・文化的手法にもっと注目するべきではないのかという問題提起でもあります。時に厳しい議論になりましたが、同時に、有益な情報交換をすることもできました。

■八郎湖の皆さんの中からは、私の問題提起に応えるかのように「活動の方法やスタイルは、今までのままでよいのか」という意見も出されました。もっと女性や若い世代が参加しやすい状況を作っていく必要があるというのです。このままでは、若い世代に活動を継承していけないのではないかということでもあります。私もそのご意見に同感しました。地球研の研究員である浅野さんからは、場所や立場が違っても、それらの違いに縛られることなく若い世代には繋がっていける可能性があるのではないかとの意見も出されました。言い換えれば、若い世代は、相対的にではありますが、参加・参画を抑制してしまうような問題状況の認識、社会状況や構造等にしばられることがないので、より連帯しやすいのではないかということかもしれません。

■また、個々の活動を超えて、湖沼や流域の長期的目標が必要なのではないのかという意見も出されました。それに対して私は、目標そのものと同時に、そのような目標はどのように決めていくのかが重要なのではないのかと意見を述べました。最近、環境管理に関連して「順応的管理的管理」ということがよく言われます。自然環境の管理は不確実性が高いので、計画を実行するにしてもそのプロセスをチェックしてモニタリングをして、計画の見直しを随時行っていくことが必要だというのです。それはそれで納得できるのですが、その計画の中に含まれる目標は誰がどのように決定していくのかというところが、曖昧です。多様なステークホルダーが参加・参画しながら目標をどのように設定していくのかというプロセス自体も問われなければなりません。

■いいろいろ議論を行いましたが、研究会の最後の方で、ある方が、それまでじっと我慢していたかのように、突然「打瀬船」を復活させたいというご意見を述べられました。それも、多くの人々の参加で復活させたいというご意見でした。「打瀬船」については、1つ前のエントリーで紹介しました。かつて、白い大きな帆を風で膨らませた「打瀬船」が、八郎潟のあちこちでシラウオ等の魚を獲っていました。八郎潟「打瀬船」が浮かぶ風景。現在では写真でしか見ることができませんが、それらの風景からは八郎潟の持つ「豊かさ」を感じ取ることができます。その「打瀬船」を復活させたいというのです。そのような復活が、干拓事業以前を直接的に知らない若い世代の人びとにとって、どのような意味を持つのか、大変興味深いところです。ぜひ復活を成功させていただきたいと思いました。その他にも、八郎潟と琵琶湖を比較する中で、様々な差異や共通点が確認されましたが、それについては後日、まとめて報告できればと思います。

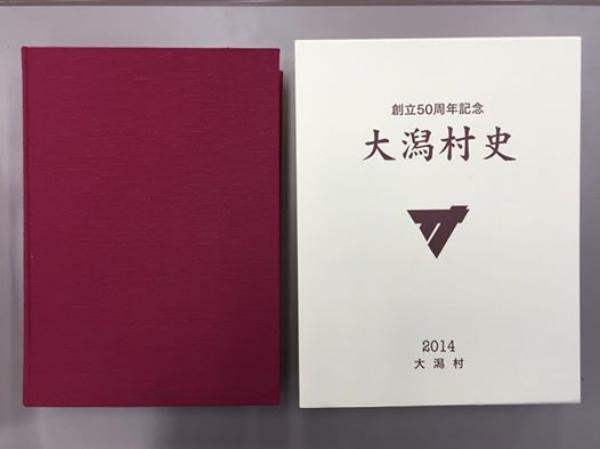

■研究会では、八郎潟・八郎湖に関連する様々な文献を教えていただきました。私が「おっ!!」と思ったのは、2014年に出版された「大潟村史」です。大変細かいことまで、あらゆることが記載されています。村ができて50周年を記念して出版されたようです。これは、何としても入手したいものです。もうひとつは、地元の「潟船保存会」が発行した『潟の民俗』に掲載された林芳典のエッセイです。以下に転載させていただこうと思います。大変興味深い内容です。

サンフランシスコ講和条約調印(一九五一年九月)という大仕事を果たした吉田首相はある日、ダレス米国務長官から「オランダの気持ちをやわらげるよう一段の努力をなさることです」と耳打ちされた。このことは吉田自身、いつも心にひっかかっている事柄であった。

オランダは日本軍によって植民地のジャワ、スマトラを占領され、人的物的に多大の被害を受けたうえ、戦争が終わったあと植民地はそのまま独立国となってオランダの手から離れてしまった。それだけに日本に対する国民感情は悪く、講和条約の調印にも最後まで注文をつけた。

吉田は日本が得意とする経済の分野、つまり貿易の増進によって交流を深めようと考えたが、両国の間にはとくに補完し合える商品がない。思いあぐねた矢先、フト思い出したのが英国大使だったころオランダへ出張したときの光景だ。延々と続く堤防で海を仕切った大干拓地。国土の25%が満潮水位以下にあり、「神は海をつくり、オランダは陸をつくる」といわれるこの国………。

さっそく保利農相を呼び、オランダの干拓技術を日本で生かす方法はないか、それにふさわしい事業はないか、検討しなさいと下命した。当時、農林省が抱えていた最大規模の干拓計画は秋田県・八郎潟であったが、何分にも巨大プロジェクトであるため技術面、予算面、利害関係の調整などの問題を残したまま日の目を見ないでいた。

ワンマン首相のお墨付きは、黄門さんの印ろうみたいなものだ。たちまち干拓反対派の知事は推進派に変わり、大蔵省も予算を付け、農林省はオランダとの間に技術援助契約を結んだ。技術指導者として来日したヤンセン博士らは寒風のなか八郎潟の湖岸に立って熱心にあれこれ助言をした。なかでもさすがと思われたのはオランダが開発した「サンドベット工法」だ。これは堤防の下五メートルぐらいまでヘドロを全部取り除き、幅百三十メートルの砂床に置き換えるという大掛かりな工法である。日本の技術陣がついぞ克服できなかった軟弱地盤での築堤が、これで安全度百%になった。

しかし、ヤンセン博士は吉田首相への報告では、いつも日本の技術陣の能力をほめ上げた。「日本の土木技術は高額の費用を払って私を招く必要はなかった。なぜ日本は私らを招いたか真意がわからない」といった。この謙虚さが日本人技術者の心証をどれほどよくしたか計り知れない。両者の信頼関係が固まって工事はトントン拍子に進み、起工から六年で干陸式を迎えた。

日蘭交流400年の今年、天皇が彼地を訪ねて「深い心の痛み」と「不戦の誓い」を異例の長さで述べられたのは、その意味で近ごろ会心のニュースであった。

■このエッセイを掲載している記事をネット上でも見つけました。リンクを貼り付けておきます。「八郎潟物語」(評論家・林 芳典)。そこに掲載された文章は、『潟の民俗』に掲載された文章とは少しだけ違っていました。『潟の民俗』に掲載された方では、最後の段落「日蘭交流400年の今年、〜」の前に、以下の部分が抜けていました。「これまでの日本地図では海と同じ青色だった男鹿半島の根っこの1万3千haが、豊かな耕地を示す緑色に塗り替わった。『米価が半分に下がってもペイする』という日本最強の低コスト米作地帯が、こうして日蘭協力によって出現した。今では関係者以外に余り知られていないこのエピソードは、世界に尊敬される国を目指す日本外交の在りようについて一つのヒントを与えてくれる。米・中など大国相手の外交やアジア近隣外交も重要だが、遠くて小さくてもピカッと光っている国を大切にすることも怠ってはなるまい」。この林芳典さんのエッセイは、平成12年6月8日発行の『公研 2000.6』に掲載されたものとのことです。

■ここに書かれていることが事実とすれば、ちょっと驚いてしまいます。第二次世界大戦後の国際関係・秩序が、八郎潟の干拓事業の背後に存在していたということになります。直接的に関係していないにしても(直接的には、食糧増産という「大義」なのでしょう)、吉田茂を媒介者として「たちまち干拓反対派の知事は推進派に変わり、大蔵省も予算を付け、〜」といった状況を生み出していったのです。この点については、さらに調べてみる必要があるかなと思っています。

■今回の秋田の出張は、2泊3日と短いものでしたが、内容の濃い研究会を持つことができました。また、このような研究会を開催することをお約束して、21日(月)の夕方の便で関西に戻りました。少しゆっくりしたいところですが、翌日からは、仙台で開催されている日本生態学会に参加しなければなりませんでした。今度は、新幹線です。

八郎潟の漁撈(地球研出張3)

■21日(日)の午前中、秋田県潟上市にある「八郎潟漁撈用具収蔵庫」を見学しました。収蔵庫の前に設置された石碑には、次の文章が刻まれていました。

八郎潟漁撈用具収蔵庫

古来 私たちの生活と詩情をはぐく

んで来た八郎潟 日本第二の大湖であ

りながら最深部でも四M半という浅い

湖水 このような環境に合わせて素朴

な工夫や改良をかさねてきた独特な漁法

と習俗 昭和町が蒐集したこれら漁撈

用具が国の重要民俗資料として指

定されたので その永久保存のために建て

たのがこの収蔵庫である

内水面漁業における漁撈用具収蔵庫

としては国内最初のものである昭和三十七年五月十一日

昭和町長 高橋嘉右衛門

■この収蔵庫は、国家による大規模開発=干拓事業により漁撈(漁業権放棄)と共に消えていく漁撈用具=漁具を保存する目的で設置されたのです。琵琶湖でも、国家による巨大開発事業である琵琶湖総合開発が進められる際に、「琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査」が行われました。漁具については、1978年から1995年にかけて滋賀県教育委員会が収集した民具の中にも大量の漁撈用具が含まれており、それらは、現在、滋賀県立琵琶湖博物館に収蔵されています。そのようなこともあり、この収蔵庫を訪問した時、私は、八郎潟と琵琶湖とを重ね合わせていました。そして、収蔵庫内にあるトップの絵を見た時、心の中で「あっ」と叫んでしまいました。滋賀県の人がこの絵を見たら、きっと昔の琵琶湖の風景と思うでしょうね。しかし、これは干拓事業が行われる以前の八郎潟の風景なのです。エリのように見えるのは、松杭とヨシを使うモンパと呼ばれるものです。八郎潟は、収蔵庫の前の石碑からもうかがえるように、大変豊かな漁場でした。干拓事業で淡水化される以前は、日本海と繋がっていました。淡水と海水がまじる汽水湖だったのです。ワカサギ、シラウオ、フナ、ハゼ、ボラ…約70種類の魚が獲れたと言います。そのうち40種が漁業の対象となった魚だったそうです。そのような多くの種類の魚を獲るために、様々な漁法、漁具を使って漁撈活動が行われていたわけですね。例えば、厚い氷の張った冬の八郎潟で行われていた「氷下漁業」などは大変有名ですね。

■この絵はどうでしょうか。「氷下漁業」とともに盛んに行われていた「打瀬船漁」です。この漁法は、「上を向いて歩こう」で知られる国民的歌手・坂本九の祖父である坂本金吉が霞ヶ浦から移住して伝えたのだそうです。この漁場の持つ漁業資源に注目したからです。この「打瀬船漁」、帆などの初期投資は必要ですが、2人で操業することができます。そのようなこともあり、八郎潟で広まっていったようです。この絵のように、大きな白い帆を膨らませたたくさんの漁船が、八郎潟のあちこちでシラウオを獲っていたのです。私はこの絵に描かれた風景から、八郎潟が持っていた「豊かさ」や、漁撈に従事する魚家の「誇り」を強く感じるのです。

■この絵は、「モク採り」をしているところを描いたものです。モクとは、湖の中に生えている沈水植物のことです。沈水植物は、様々なことに利用されていました。例えば、布団の綿の代わりにこのモクを利用していました。赤ちゃんを入れる籠であるイズメの敷物としても使われたそうです。赤ちゃんのおしっこを吸収するわけです。もちろん、肥料としても盛んに使われていました。絵は、モクトリハサミと呼びれる道具を使ってモクを取っているところです。「モク採り」を行っていたのは、八郎潟に限ったことではありません。全国各地で行われていました。周辺の暮らす人々の生活や生業と深く結びついていました。

■この絵を描いた方のお名前は、「高橋嘉右衛門」という人です。潟上市に合併される前の昭和町の町長をされていた方のようです。しかし、詳しいことがわかりません。この3枚以外にも、八郎潟の絵を描いておられます。高橋さん作品は、この収蔵庫以外のどこかにも残っているのでしょうか。残念ながら、今回は知ることができませんでした。

「場づくり」・「土づくり」

▪︎以下の記事をFacebookに投稿しました。渡邉格さんの『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を再読しています。気になるところが、たくさんあります。例えば、「場をつくる」ということ。渡邉さん自身は、自然栽培と天然菌のことについて書いておられるのですが、人間の社会にも、教育や「地域づくり」や、自分が取り組んでいる実践的な研究プロジェクトにも当てはまることなんじゃないのかなと思い、facebookに投稿しました。

この「場をつくる」ということを、「大津エンパワねっと」の活動でも学生たちに繰り返し言ってきた。「地域づくり」は「土づくり」=「場づくり」なんだと。あえて「土づくり」と表現してきたわけなんだけど、学生諸君にどれだけ理解してもらったのか、よくわからない…。

そもそも大学の教育だって「土づくり」なのだ。もっとも、そうは思ってはいるが、難しいところがある。今の大学は「煽り立てる」から。すぐに成果を求めるから。大学も新自由主義的市場経済の原理に振り回されているから。「土づくり」には「待つ」ことと「辛抱する」ことが大切だ。だから、いろんな意味で大変になるのだ。「待つ」ことと「辛抱する」ことは、「何もしない」こととはまったく違うのに。そこが難しい。

さらには、現在取り組んでいる実践的な超学際的な研究プロジェクトも、「土づくり」=「場づくり」が大切なのに、「土づくり」よりもそこで育つ作物の方ばかりに気持ちが行ってしまっている(評価されたいという、すけべ虫が疼くので…)。しかし、作物は「土づくり」の後についてくるのだ。それを忘れてしまうと、化学肥料や農薬を使う農業と同じことをしてしまう。しかし、研究プロジェクトが置かれた環境は、短期的な成果を求めてくる。評価委員会のためにやっているわけではないのにね。そうすると、実践的も、超学際も、すべては口先だけの話しに終わってしまう。

悲しいことです。

もうひとつ、「場づくり」は、それを声高に叫んでも、誰も相手にしてはくれないということ。研究プロジェクト内部でも、フィールドでも。むしろ、総スカンを喰ってしまう。「場づくり」とは、人びとの相互作用が活性化して、内から創発的になんらかの「価値」を生み出していけるような「状況」を作っていくこと。自分がある意味、「触媒」のような存在になって消えていくこと、その意味で自ら「捨て石」になる部分がある。しかも、うまくいくかどうか…わからない。だから「賭け」でもあるのだ。だからだから、注意深く「待ち」、「辛抱する」ことが必要なのだ。

これは、なかなか大変なことです。

でも、あきらめずに、少ないけれど、「志しが共振し合う仲間」と共に、「土づくり」に励まねば、ね。

(本文続きます)

第2回人間社会班の会議

■今日も総合地球環境学研究所で研究会議が開かれています。昨日はコアメンバーの会議でしたが、今日は社会科学系の研究メンバーの会議です。私は、「人間社会班のタスクとスタンス」という報告をするようにとの指示を受けました。夜明け前から準備をしていたので、寝不足気味です…。しかし、「人間社会班」ってひどいネーミングですが、プロジェクトリーダーの専門が生態学なので、社会科学系はひとグループにまとめられています…。まあ、仕方のないことですけどね。逆の立場、つまり社会科学の分野を専門とする人がプロジェクトの編成を考えた場合はどうなんだろう…って考えると、やはり仕方のないことだと思うわけです。

■とはいえ、プロジェクトのなかでは、社会科学系の研究者の役割は非常に大きいものがあります。人間社会班のリーダーとして、自ら言うのもなんですが、プロジェクトの屋台骨を支えていると言っても良いかと思います。この日は、農村計画学、経済学、そして私のような社会学の研究者が集まり、プロジェクトの核心的な部分について議論を行いました。私たちのプロジェクトを極端に単純化していえば、流域の物質循環、生物多様性、そしてコミュニティに基盤をおいた人びとの集合的な「しあわせ」、それらの間の関係を明らかにしていくことにあります。その際、私たち社会科学系の研究者の役割は、特に、生物多様性と人びとの「しあわせ」との関係のあり方を明らかにするとともに、実践的に、その両者を高めていくための活動を地域の皆さんと展開していくことにあります(この概念の定義は、生態学的な定義をこえてもう少し広がりのあるものとしてとらえていますが…)。

・プロジェクトの概要

・人間社会班のタスクとスタンス

・アクションリサーチについて

・小佐治における調査報告午前中のセッションに対する質疑

・野洲川流域HWアンケート調査報告

・生態系サーピス評価WG今後の計画

・野洲川流域研究における質疑

・ラグナ湖の土地利用研究における提案と展望

・フィリピン・Silang-Santarosa流域におけるアンケート調査

・流域ガバナンスの湖沼間比較

■会議は、午前中の9時半から午後の17時頃まで続きました。睡眠不足もあって、最後はかなり疲れました。とはいえ、参加者の皆さんは、「文理融合」・「超学際」的な私たちの研究プロジェクトに対して、大変意欲的です。ある方は、以前も文理融合を標榜するプロジェクトに参加されたそうですが、融合にはならなかったと語っておられました。融合とはいってもそれは表面的なものであって、個別のディシプリンに基づいた研究成果をステープラーでパチンと閉じたようなものになってしまったのです。そして結果として、文理融合は研究費を獲得するための方便のようなキーワードになってしまっていたわけです。私たちは、「ガチ」で「文理融合」・「超学際」に取り組んでいます。

ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件

■仙台で来月に開催される「日本生態学会第63回全国大会」で、長年にわたって一緒に研究をしてきた研究仲間の谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)が、私との連名で一般講演(学会発表)を行います。講演のタイトルは「ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件」です。モデルを基に考える数理生態学者の谷内さんと、私のようなフィールドワークに基づいて研究する社会学者とのコラボレーションです。この講演のアイデアの根本のところ、根っこにあたる部分の一つは拙論にあります。「地域環境問題をめぐる“状況の定義のズレ”と“社会的コンテクスト”-滋賀県における石けん運動をもとに」(『講座 環境社会学第2巻 加害・被害と解決過程』)の中で述べた「状況の定義の多様性を維持していくこと」が重要であるという指摘です。このようなフィールドワークからの指摘と、谷内さんたちによる理論生態学的な研究成果(「保険仮説」)とをシンクロさせながら、2人で議論してきたことが今回の報告につながりました。私たちの講演は、3月22日14時から、会場は[I2生態系管理]です。

■この学会の開催期間中には、私と同じ社会学者である総合地球環境学研究所の菊池直樹さんも企画集会で発表されます。これはシンポジウム形式のようです。タイトルは「絶滅危惧鳥類と末永く上手に付き合う方法-見せながら守れるの?-」です。菊池さんご自身は、「研究者の眼、行政の力、地域住民の思い: 絶滅危惧種保全をめぐる順応的ガバナンス」というタイトルで報告されます。3月24日9時半からです。

ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件

絶滅危惧鳥類と末永く上手に付き合う方法-見せながら守れるの?-

地球研でワークショップ

▪︎昨日の午前中は学長に「北船路米づくり研究会」の報告を行いました。ひとつ前のエントリーをご覧ください。学長に報告を行ったあと、急いで瀬田キャンパスに移動しました。昼休みに、瀬田キャンパスで社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワメントねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の履修説明会が開催されたからです。履修説明会は、前日とこの日の昼休みに開催されました。私の印象ですが、女子学生の方が多いような気がしました。この履修説明会にやってきている学生たちの学年が、「大津エンパワねっと」の9期生になります。この「大津エンパワねっと」は、2007年度に文部科学省の現代GP(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されました。その申請準備は、2006年度から始まっています。ということは、なんだかんだと、私はこの教育プログラムに10年ほど関わっていることになります。このような課題解決型・地域連携型の教育プログラムは、現在では、さほど珍しくなくなってきました。そろそろ、この「大津エンパワねっと」もリニューアルする時期にきているのかもしれまん。

▪︎昨日の午前中は学長に「北船路米づくり研究会」の報告を行いました。ひとつ前のエントリーをご覧ください。学長に報告を行ったあと、急いで瀬田キャンパスに移動しました。昼休みに、瀬田キャンパスで社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワメントねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の履修説明会が開催されたからです。履修説明会は、前日とこの日の昼休みに開催されました。私の印象ですが、女子学生の方が多いような気がしました。この履修説明会にやってきている学生たちの学年が、「大津エンパワねっと」の9期生になります。この「大津エンパワねっと」は、2007年度に文部科学省の現代GP(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されました。その申請準備は、2006年度から始まっています。ということは、なんだかんだと、私はこの教育プログラムに10年ほど関わっていることになります。このような課題解決型・地域連携型の教育プログラムは、現在では、さほど珍しくなくなってきました。そろそろ、この「大津エンパワねっと」もリニューアルする時期にきているのかもしれまん。

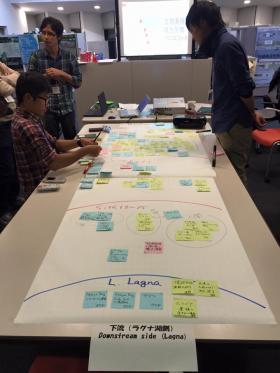

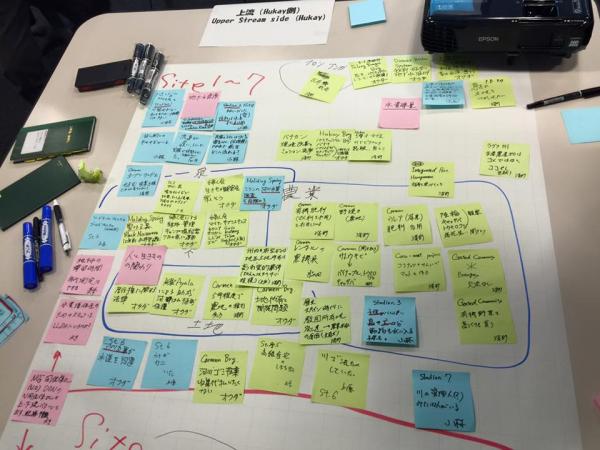

▪︎昼休みの履修説明会を済ませたあとは、すぐに京都の岩倉にある総合地球環境学研究所に移動しました。フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップが開催されたからです。私は、ファシリテーターを務めました。大変有益なワークショップになりました。

▪︎今回のワークショップの目的は、2つありました。ひとつは、私たちのプロジェクトのフィリピン側のカウンターパートであるLLDA(Laguna Lake Development Authority=ラグナ湖開発局)が、ラグナ湖やシラン-サンタローザ流域で多数のステークホルダーから構成される流域委員会の設置しようとしていますが、そのことを支援するために、どのような自然科学的・社会科学的調査が必要なのか、またどのような科学的なモデリングが必要なのかを明らかにすることにありました。もうひとつは、この流域に連関した諸問題を問題構造として大づかみに把握し、プロジェクト全体で共有することにありました。

▪︎参加したのは、今年の秋に、フィリピンに出かけてこの流域で調査をしてきた面々です。それぞれが、自分の調査に基づき、あるいは既存の文献のレビューから獲得した知見をもとに、この流域から見えてきたことを、1枚ずつポストイットカードに貼り付けていきました。水色が自然科学的な側面からのもの。黄緑色が社会科学的な側面からのものです。ピンクは、今後、行うべき作業や調査すべき項目ということになります。ワークショップでは、現地調査のさいの印象や感想までも語ってもらい、同時に、GoogleEarthで衛星から撮った流域の写真や、調査時の現地の写真もプロジェクターで提示し、現地に行けなかった人にもできるだけ理解を深めてもらうようにしました。今後は、流域の問題構造をきちんとモニタリングしていくための方法、また、なぜこのような問題構造を孕むようになったのか、流域の環境史(流域と人間との相互作用の歴史的な展開…)を考察していくなど、歴史的な視点からの分析も進めていく予定になっています。

▪︎ワークショップの後は、地球研の宿泊施設である「地球研ハウス」=プロジェクトの忘年会を開催しました。この日のメインディッシュは、ホンモロコと雷魚。ホンモロコは、琵琶湖の固有種で、雷魚は外来種です。ホンモロコもホンモロコも美味しく唐揚げになってでてきました。ホンモロコは、私が琵琶湖の淡水魚のなかで一番好きな魚です。それに対して、雷魚は初めて。姿形からはなかなか想像できない美味しさでした。

「無印良品」の「ローカルニッポン」

▪︎あの「無印良品」が提供している「ローカルニッポン」というサイトがあります。そのなかに、参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」でお世話になっている、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治のことが取り上げられました。小佐治のコミュニティビジネスや環境保全の取り組みが紹介されています。そのことに加えて、私たちの研究プロジェクトのことも。リーダーの奥田さんと私がインタビューを受けて、そのコメントが文章になっています。事実関係で少し違うところもありますが…丁寧に記事にしていただき恐縮しています。ただし、酔っ払いのおじさんのような私の写真も載っています。これは、小佐治に開設されたフィールドステーションの、開所式に続く交流会の時に撮っていただいたものです。私は、焼きそば担当で、暑い鉄板の横でビールを飲みながら皆さんのために焼きそばを焼いていたのですが、写真の様子からするとかなりアルコールが効いていますかね…。