「高校生のキャリアデザイン事業」

▪️個人的に「推し」の高島市。その高島市の取り組み「高校生のキャリアデザイン事業」です。とっても素敵な取り組みだと思います。なにか高島市の本気度が伝わってくるような気がします。高校生に話をされた大人の皆さんにとっても大切な経験になったようです。

▪️高校生の皆さんには、学校を卒業したあと、そのまま高島市で働くのもよし、外で働いて将来再び帰ってきて働くのもよし、もっといえば、高島市には帰ってこれなくても、「関係人口」としてずっと自分の故郷に関わり続ける…というのもありかな。高島市で生き生きと働いておられる方と話をして、「私もあんな大人になりたい」と思ってくれたんじゃないでしょうか。

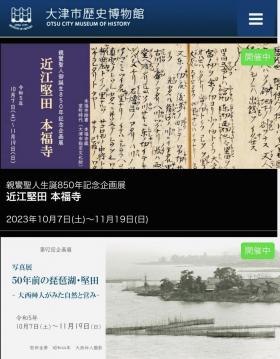

午後は大津市歴史博物館

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️今日は両企画展とも最終日ということだからでしょうか、前者の「近江堅田 本福寺」には本福寺のご住職のご家族が、「50年前の琵琶湖・堅田」には写真を撮影された大西艸人さんご本人が博物館にお見えになっていたということを、博物館の館長さんから聞かせていただきました。私自身大西艸人さんにはお会いできませんでしたが、本福寺の関係する若いご家族には、偶然にお会いしました。休憩ベンチのそばで、動画が上映されていました。それは、本福寺のおそらく先先代のご住職のようでした。ひょっとすると「節談説教」だったのかもしれません。その動画を拝見していると、前のベンチに、1人の男性がお座りになりました。そして、そばには奥様やお子さんも一緒でした。そしてその男性は動画を指さして、「ほら、ひいおじいちゃんだよ」と話されていました。この方がご住職なのか、ご住職のご兄弟なのか、その辺りはわかりませんが。

▪️「近江堅田 本福寺」を担当された学芸員の方によれば、現在のご住職は本福寺に所蔵されていた貴重な古文書を、仏教研究者や歴史研究者が学問的史料として扱うことをお認めになりました。だから、今回の企画展が可能になったのです。以下は、担当された学芸員の高橋大樹さんのFacebookへの投稿です。素晴らしいですね。この企画展は今日で終わりですが、この企画の続きはまだまだこれからも続くとのことでした。そうあって欲しいです。

▪️トップの写真ですが、博物館での観覧を終えて外に出たところから撮った琵琶湖の南湖の景色です。

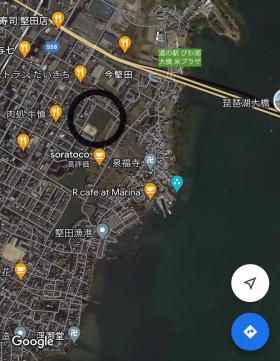

堅田の内湖で清掃作業

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️堅田には複数の内湖があるのですが、その内湖では、以前、淡水真珠の養殖が行われていました。淡水真珠の養殖は、イケチョウガイを母貝として養殖が行なわれました。昭和40年代が全盛期かと思います。ところが、この堅田に限ったことはないのですが、水質悪化が大きな原因となり淡水真珠の養殖は急激に衰退していきました。そして堅田の内湖では、衰退した後も、淡水真珠の養殖棚が残されたままになっていました。「堅田21世紀の会」の皆さんは、この内湖を再生することで、内湖や内湖の周辺に賑わいが生まれるようにしたい、地域を活性化したいとの思いから、この内湖や養殖の関係者に了解を得た上で、養殖棚の撤去に取り組み始められたのです。今年度は、今日で5回目の作業になるようです。

▪️清掃作業に参加させていただく上で、事前に、理事会にご挨拶に伺いました。その時、「琵琶故知新」は環境問題を中心に地域課題に取り組むNPOであることから、「堅田21世紀の会」の皆さんのある方からは、「自分たちは環境問題という視点からではなく、地域活性化を目指しているのだが…」との質問が出ました。もとろん「琵琶故知新」としては何も問題はありません。地域を活性化していくことと環境問題は結びついています。内湖のあるこの堅田の街で、内湖とともに心豊に暮らしていきたい。街に賑わいが生まれてほしい。素敵なことですよね。環境問題って、ローカルな地域社会では、その地域固有の社会的な文脈の中に位置付けられることになります。大切なことだと思います。

▪️内湖での作業は、3つのグループに分かれて行われました。まずは、養殖棚やそこにぶら下げられた養殖籠を取り除くグループ(船は1艘)。次は、養殖棚を支える柱を抜くグループ(船は2艘)。最後は、内湖を取り囲む石垣に生えてくる雑草を刈り取るグループ(船は1艘)です。

▪️私は養殖棚を支える柱を抜く作業の船に乗りました。船には、ガソリンの発電機を積みこみます。船に取り付けた屋台には、小さな電動のウインチがぶら下げてありました。そのウインチを発電機の電気で動かすのです。ウインチのフックの先にはチェーンがぶら下げられています。そのチェーンを養殖の柱に絡ませて、電動ウインチで引き抜くのです。内湖のそこには分厚いヘドロが堆積しており、人力で引き抜くことはできないからです。電動ウインチで引き抜く時、船が大きく傾きます。最初は転覆するんじゃないのかと心配になりましたが、ウインチと反対側に皆さんが移動されると、ヘドロに埋まっている柱も抜けるのです。私は抜き取られた柱を受け取り、船の上に並べる仕事をさせていただきました。

▪️抜き取った養殖棚や柱は、陸に運ばれ、あらかじめ待機していたパッカー車や特殊なトラックにバケツリレー式に移されていきました。これは、清掃業者さんが用意したものです。船に取り付けられたウインチ等の仕掛けは造船会社のお仕事になります。撤去されたものは清掃業者さんが引き取り処理されます。造船会社さんも清掃業者さんも、ともに「堅田21世紀の会」のメンバーで、お仕事とはいっても会社の業務ではなく会員として(ボランティアで)活動されているのです。ある会員の方は、「造船会社さんと清掃業者さんの協力がなければ、この活動はできませんね」といっておられました。今回の養殖棚や柱の処分については、資源として再利用されるもの以外は、ボランティア活動ですので市役所が無料で引き取って処分してくださるようです。

▪️清掃作業は、朝8時から11時過ぎまで行われました。今日は天候も良く風もなく、作業日和でした。服はヘドロで汚れてしまいましたし、臭いもついてしまいましたが、気持ちはとてもすっきりしました。

▪️最後には、「琵琶故知新」の事務局長さんと副理事長さんが提案された、シールによるアンケートも実施させていただきました。私は堅田に暮らしているわけではありませんが、その近くに暮らしています。また、このようなボランティアのチャンスをいただけると嬉しいです。今日は堅田で半日お世話になりました。ありがとうございました。

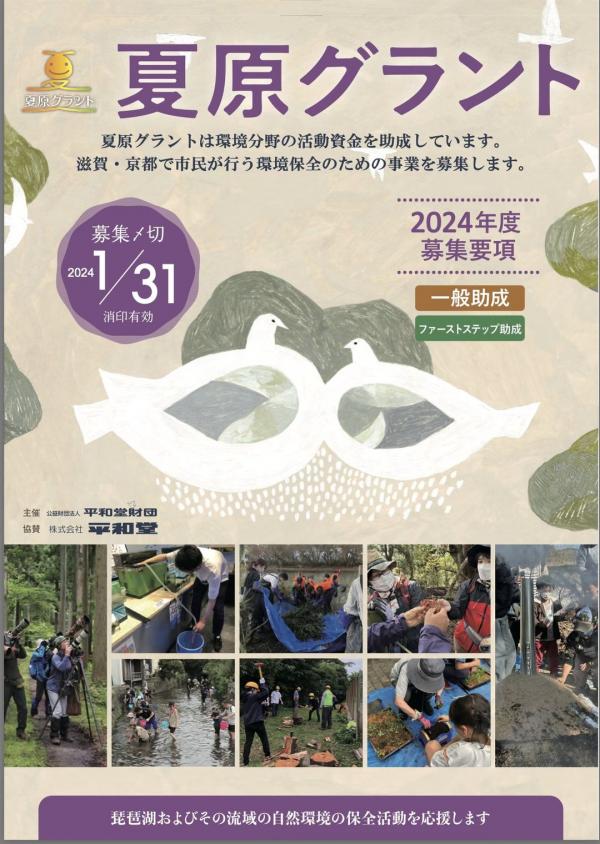

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」2024年度募集要項

BBCびわ湖放送「琵琶湖まんだら」第7回米原市

▪️滋賀県のテレビ局、BBCびわ湖放送では、「琵琶湖まんだら」という番組を放送されています。そして放送だけでなく、番組をYouTubeでも視聴することができます。この投稿に貼り付けたものは、第7回の「米原市」です。西川忠雄社長肝入りの番組と聞いています。

▪️西川さん、BBCの社長に就任される以前は、滋賀県庁で農政水産部長を務めておられました。国連FAOが認定する「世界農業遺産」に滋賀県から「琵琶湖システム」で申請する際、その申請作業のお手伝いをさせていただいたのですが、その時は西川さんにいろいろお世話になりました。

▪️また、この番組「米原市」に登場される高橋滝治郎さんは、西川さんの前の農政水産部長でした。世界農業遺産に認定される前に、日本農業遺産(農水省)に認定される必要があるのですが、高橋さんには、その段階でお世話になりましたし、「世界農業遺産」に申請することを広くアピールしようと、農政水産部の職員の皆さんと一緒に「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に出場する際も、高橋さんが率先して職員の皆さんに声掛けをしてくださいました。

▪️番組とは直接関係ないのことを書いてしまいました。この番組、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。滋賀県民の皆さんはもちろんのこと、滋賀県のファンの皆さんにもご覧になってほしいと思います。この「琵琶湖まんだら」、以下のYouTubeからもご覧いただくことができます。

琵琶湖まんだら 第6回野洲川流域 守山市・野洲市

琵琶湖まんだら 第5回大津市(北部)和邇・小野

琵琶湖まんだら 第4回長浜市(北部)

琵琶湖まんだら 第3回近江八幡市

琵琶湖まんだら 第2回高島市(南部)

琵琶湖まんだら 第1回序章(滋賀県立琵琶湖博物館)

▪️まとめてご覧になる場合は、こちらのリンク先が便利だと思います。

琵琶湖まんだら【エフエム滋賀 × びわ湖放送】

▪️番組の冒頭では、宗教学者の山折哲雄さんの文が読み上げられます。素敵な文ですね〜。これは、番組のために書かれたのか、それともどこかにすでに発表されていたものなのか、西川社長にご教示いただこうと思います。

【追記】▪️西川社長にご教示いただきました。山折哲雄さん文は、2009年に滋賀経済同友会が「生物多様性イニシアチブ」を提言された折に発行されたリーフレットに掲載されたものなのだそうです。今回、番組制作にあたりご本人や関係者にご了解をいただいて使用しているとのことでした。

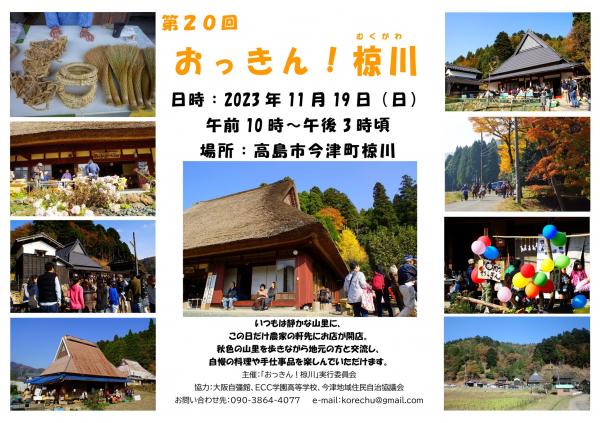

第20回 「おっきん椋川」

◾️今年も、高島市今津町椋川で、「おっきん!椋川」が開催されます。今年で20回になるようです。ぜひ、今年も参加させていただきたいと思っていましたが、当日は、別の用事が先に入ってしまいました。残念。

【関連投稿】

第18回おっきん!椋川(2021年11月23日)

むらづくりの村人にとっての「意味」(2022年2月5日)

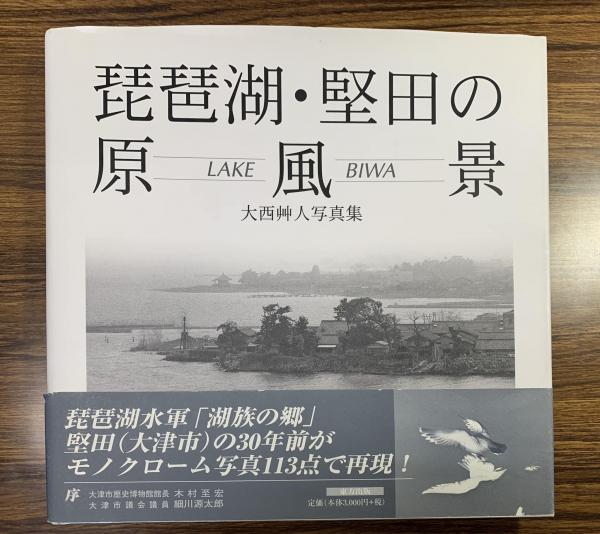

第92回企画展 「写真展 50年前の琵琶湖・堅田 ―大西艸人がみた自然と営み―」

▪️大津市歴史博物館の写真展です。以下、公式サイトからの転載です。

大西艸人(そうじん)氏が撮影した、50年以上前の堅田や仰木の写真を展示します。大西氏は、昭和41年(1966)から昭和46年(1971)まで仕事で堅田に赴任し、休日を利用して堅田周辺の風景や琵琶湖の風景を数多く撮影しました。昭和40年代の堅田は、琵琶湖大橋の開通(昭和39年)や堅田町と大津市、瀬田町との合併(昭和43年)、江若鉄道の廃線(昭和44年)など、町並みや暮らしの風景が大きく変化した時期にあたります。

本展では、大西氏が撮影した写真から約80点を展示するとともに、現在堅田・仰木に暮らす人々のインタビューを交えながら当時の様子を紹介することで、町が持つ地域の魅力と変遷を紹介します。

▪️この堅田のあたりは住まいにも近く、よく行っている場所になります。現在とはどのように違っているのか、かつてはどのような風景だったのか、強い関心があります。

企画展「写真展 50年前の琵琶湖・堅田」チラシ

第 92 回企画展「写真展 50 年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-」展示目録

▪️今回の企画展の写真家・大西艸人(そうじん)さんの写真集、研究室の書架にきちんとおいてあります。写真展を観覧する前に、この写真集予習をしていこうと思います。タイトルは堅田となっていますが、山裾に広がる棚田の農村仰木の風景をうつした作品もあります。

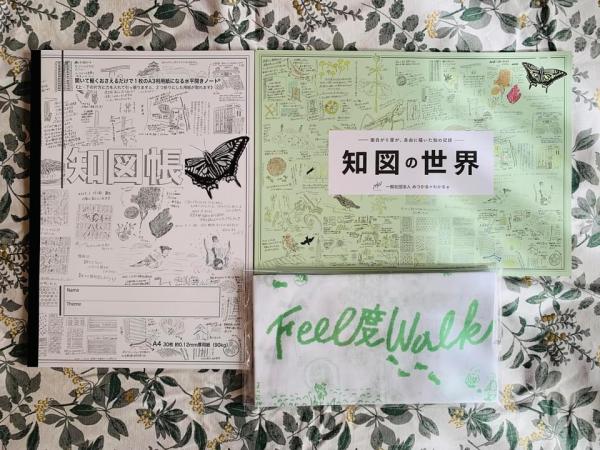

原尻淳一さんと「知図展」

▪️原尻 淳一さんからお誘いただき、京都で開催されている「知図展」に行って来ました。「地図」ではなくて「知図」です。いろいろ刺激をいただきました。原尻さん、お誘いいただき、ありがとうございました。じつは、原尻さんに「実際」にお会いするのは、今日が初めてでした。初めてなんですが、そのような気分ではないほど、これまでfacebookで交流させていただいてきました。そのような交流の中で、「原尻さんってすごいやん!!」といつも驚いてきました。

▪️今日は、原尻さんと一緒に活動されてきた市民の皆さん、そして学生の皆さんの作品を、原尻さんご自身に丁寧に解説していただき、深く納得することができました。ありがとうございました。自分はいったい何に関心があるのかよくわからない。そういう人が、原尻さんの授業を受けると、自分の問題関心が明確になり、最後には文章にまとめることができるのです。

(1)フォトれ・レコーディング

(2)知図による観察と写生

(3)知図曼荼羅

(4)文献収集

(5)カードワーク

(6)なりきり文体法

▪️このような方法のベースを、原尻さんは、宮本常一、南方熊楠、柳田國男、梅棹忠夫、川喜田二郎、寺田寅彦といった歴史に残る方達から方法を吸収されています。しかし、そのような学問の志向自体は、龍谷大学経済学部に原尻さんが在籍されていたときに、『バナナと日本人』で知られる鶴見良行先生、そして中村尚司先生の指導を受けられたことがペースになっているということも、今日は、よく理解できました。原尻さんたちの「知図展」をきっかけとして、全国の様々な地域で、「知図運動」ともいうべきムーブメントが生まれているそうです。多くの市民や学生の皆さんが、この「知図運動」を通して、ご自身の持っておられる眠っている能力を顕在化させ、人生を豊なものにしていかれることをさらに期待したいと思います。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に

▪️今日は、午前中だけで授業は終わりました。隔週で教授会等の会議が入るのですが、今日はありませんでした。その代わり、教員の研修会がありしまた。なのですが、誠に申し訳ないのですが、今日は休ませてもらいました。いつもは、こういうのは必ず参加しているんですけどね。

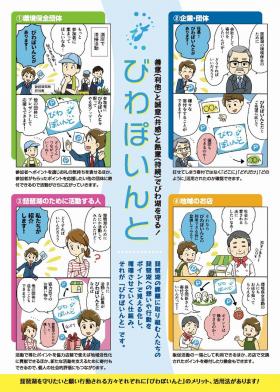

▪️今日の午後は、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に、事務局長の藤澤栄一さん理事の山田英二さんと共に、法人の活動状況に関してご説明にあがりました。雄琴温泉の「滋賀おごと温泉 びわ湖花街道」社長の佐藤祐子さんと、「株式会社大津衛生社」社長の伊藤竜成さんです。お二人とも、「琵琶故知新」が準備している「びわぽいんと」に共感してくだり、本法人の会員になってくださっています。

▪️今日は、佐藤さんと伊藤さんから、大切なお話、元気が出てくるお話を伺うことができました。本当にありがたいことだと思っています。今日いただいたアドバイスやご意見、法人の事業に活かしていけるように頑張ります。今日は、社会へのビジョンをお持ちのお2人の経営者にお話を伺うことがてきて、本当に幸せでした。ありがとうございました。もっと頑張らねば、ですね。個人の利益を煽るこの資本主義の社会の中で、自分以外の「他者」のために頑張ること、他者に「贈与」すること(利他)が、どのような形で可能なのか、そのような仕組みを社会の中に実現したいのです。龍谷大学が定めた行動原理、「自省利他」とも大いに関係していると思います。

【特集】再生回数900万回以上!SNSで“阿波おどり”の練習動画が話題の女子大生 有名連の1つ「ゑびす連」に所属 21歳の若さで初の大役 女おどりにかけた夏【関西テレビ・newsランナー】

▪️Facebookで、このニュースの存在を知りました。徳島在住の大学生。彼女は10歳の頃から「阿波踊り」に取り組んできました。その練習の様子が、ご本人も知らない間にInstagramに投稿されて、その再生回数が900万回を超えたというのです。すごいことですね。でも、本当にすごいのは、再生回数の数字というよりも、そのしなやかで美しい踊りなのではないかと思います。身体の隅々まで、たとえば指先まで、細かく神経が行き届いている美しい踊りなのです。練習風景は着物ではなく普段の服装だったせいか、余計に身体の微妙な動きが伝わってきました。素晴らしい。

▪️松前理沙子さん。阿波踊りに取り組むために、大学への進学は徳島県内の大学にしたそうです。徳島県内の大学は限られていますから、同級生の皆さんは、県外、おそらくは関西や関東にある大学にも多数進学されているのではないかと思います。具体的なデータが手元にないので、推測にしかすぎませんが。私が注目したのは、21歳で、所属する「ゑびす連」の女おどりの部長に就任されたことです。女おどりを指導する役職です。これも推測にしかすぎませんが、大変なやりがいを感じておられるのではないかと思います。「阿波踊り」は4日間なのですが、そのために長い期間、連を指導しまとめることに情熱を注いでおられるわけです。「阿波踊り」を通して、人とつながり、地域とつながり、伝統とつながる。コロナで「阿波踊り」が中止になった年もあるわけですが、松前さんは、徳島に暮らすことの幸せを強く感じておられるのではないでしょうか。出身地域で、情熱を注げることがあり、そのことを周りからも期待されている。とても素敵なことだと思います。幸せって、こういうことなのではないのかなと思います。