写真を通して、町の記憶と人をつなぐ。

■指導している「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の中には、2つのチームがあります。ひとつのチームは、中央学区の高齢者に関わる地域課題に焦点をあわせて活動をしていこうとしています。今日は大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんから、チームで作成した企画書をもとご指導をいただきました。安孫子さん、ありがとうございました。

■指導している「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の中には、2つのチームがあります。ひとつのチームは、中央学区の高齢者に関わる地域課題に焦点をあわせて活動をしていこうとしています。今日は大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんから、チームで作成した企画書をもとご指導をいただきました。安孫子さん、ありがとうございました。

■今回の企画は、レンズ付きフィルム「写ルンです」(インスタントカメラ)を使います。この「写ルンです」は、富士フイルムが1986年(昭和61年)から販売を開始したレンズ付きフィルムのことです。もう発売されてから36年もたったんですね。電子カメラが登場し、最近はスマホに高性能のカメラが付いているし、こういったフィルム式のカメラは必要でなくなってきていると思ったら、最近、若い方たちの間で人気が出てきているらしいのです。

■フィルム式のカメラだと、撮った写真をすぐには見ることができません。現像して印画紙にプリントしなくてはいけません。そのあたりを不便と思うか、なにかワクワクすると思うのか。もちろん若い方たちはワクワクしているのでしょう。しかも、「写ルンです」で撮った写真を、デジタルデータとしてスマホに転送するサービスも行われているというのです。おそらく、「写ルンです」で撮った写真にはスマホのカメラにはない味わいがあるのでしょうね。

■さてさて、「エンパワねっと」の話でしたね。今回の企画では、地域の高齢者の皆さんにこの「写ルンです」使って、ご自身のなかにある地域の記憶を思い起こしつつ、町の風景を撮っていただくとともに、その町の記憶に関して丁寧にインタビューを行っていくことになっています。そして、それらの写真やインタビューをもとに、高齢者の皆さんと一緒に小さな写真展を開催することになっています。また、写真展の作品をハガキにして、新型コロナ感染でなかなか会うことのできない友人・知人にメッセージを送っていただく予定にもなっています。詳細については、地域の皆さんときちんと相談をして確定させていくことになります。

最近の「地域エンパワねっと・大津中央」

■ひさしぶりに、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のうち、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」のことについて、このブログでも報告しておこうと思います。夏期休暇中は、新型コロナウイルスの猛威にビビっていましたが、やっと収まってきました。今が下げ止まりのようです。本格的な冬になると、次の第8波がやってくるというニュースをネットで読みました。そうなるとまた大変なことになりますね。それまでに、エンパワの取り組みを、できるだけ進めたいと思っております。現在、履修している学生の皆さんたちは、企画書をまとめたか、まとめつつある状況です。

■ひさしぶりに、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のうち、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」のことについて、このブログでも報告しておこうと思います。夏期休暇中は、新型コロナウイルスの猛威にビビっていましたが、やっと収まってきました。今が下げ止まりのようです。本格的な冬になると、次の第8波がやってくるというニュースをネットで読みました。そうなるとまた大変なことになりますね。それまでに、エンパワの取り組みを、できるだけ進めたいと思っております。現在、履修している学生の皆さんたちは、企画書をまとめたか、まとめつつある状況です。

■トップの左の写真。「写真展からハガキを贈ろう」という企画です。前期は、中央学区という地域社会の仕組み、歴史等について勉強してきました。また、地域社会学的な観点から、自治会のことについても勉強してきました。その中から、このチームは、高齢者を対象にしたイベントに取り組もうとしています。詳細については、またこのブログで別途報告しようと思います。

■右側の写真ですが、こちらのチームは、子どもを対象にしたイベントを企画しています。まだ、企画書を作成してい途中です。ポイントは、牛乳パックとLEDライトを使った手作りのランタンを作り、それらを並べる…そういった企画のようです。参加型で、準備を進めていきたいと考えています。ランタンは、子どもたち、そして大人の皆さんに作ってもらい、できれば、それらのランタンを配置するデザインも、参加型で考えたい…ということなのですが、どの部分に、どの程度参加していただくのか、その辺りについては、地域の皆さんと相談をして決めていくようです。

■中央学区では、年末に「さよならのつどい」という地域の文化祭のようなイベントが開催されてきました。ところが、今年も、コロナ感染の不安があり中止になりました。これらエンパワの学生たちの企画が、そのような地域のイベントの代わりにはならないにしても、少しでもお役に立てればと思っています。右の写真は、1人の学生が従姉妹の小学生(低学年)と一緒に作った「試作品」です。LEDライトはまだありませんので、スマホのストロボで代用しています。素敵だと思います。年度末に、開催できたらいいなと思っています。もちろん、日程のことも地域の皆さんと相談の上決めていきます。

■「写真展」と「ランタン」、共にコロナで希薄になりがちな地域の皆さんどうしのつながりを、少しでも良い状況にしていこうという試みです。地域の皆さんと相談しながら、企画の内容がどのように成長・発展していくのか楽しみにしています。

後期の「地域エンパワねっと・大津中央」

■後期の地域連携型の実習「地域エンパワねっと・大津中央」(社会共生実習)、昨日、金曜日が第1回目の授業でした。夏期休暇中も活動しようと思っていましたが、コロナの第7波で動きが取れませんでした。地域の皆さんと連携して進めることもあり、この辺り、とても難しいですね。でも、第7波も収まりつつあります。昨日は、2つのグループがそれぞれ暖めてきた企画を具体化させるためのミーティング。私も、いろいろアドバイスをいたしました。

■来週の授業では、企画書を提出してもらうことになっています。また、地域の方との相談日も調整しなくてはいけません。この相談日の調整は、私の仕事になります。2つのグループ、それぞれ、おもしろい取り組みを行おうとしています。素敵です。これから、地域の皆さんとの連携の中で、学生の皆さんが企画された内容が、どのように膨らんでいくのか楽しみにしています。

深草キャンパスでの講義

■今週の木曜日は深草キャンパスで留学生別科の「日本の社会・文化B」講義でした。留学生別科ということなのでしょうか、日本語の能力は実に様々です。自分の日本語をきちんと理解してくださっているのかどうか。とっても、心配です。留学生の皆さんの表情を見ながら、ゆっくり話してはいます。でも、はたして留学生の皆さんにとって「わかりやすい日本語」かどうかは、また別の問題ですから…。

■今週の木曜日は深草キャンパスで留学生別科の「日本の社会・文化B」講義でした。留学生別科ということなのでしょうか、日本語の能力は実に様々です。自分の日本語をきちんと理解してくださっているのかどうか。とっても、心配です。留学生の皆さんの表情を見ながら、ゆっくり話してはいます。でも、はたして留学生の皆さんにとって「わかりやすい日本語」かどうかは、また別の問題ですから…。

■私の日本語の能力の問題があるせいか、留学生の皆さんもお互いに助け合っています。おそらく、7割の皆さんは私の喋っていることは理解されているようです。学生の皆さんには、「母国語が同じであっても、お互いに日本語で話してくださいね。せっかく日本に留学しているのですから」とお願いをしています。お願いというのもおかしいのですが…。でも、やはり私の日本語が伝わらない時があるようです。英語が母国語の人たち、そして中国語を母国語にしている人たちの中には、英語と日本語の両方が理解できる人の横に座って、同時通訳をしてもらっています。あるいは、Googleの翻訳機能を使ったりとか。もちろん、こういう仲間の間のサポートはOKです。日本語がまだうまく話せない/聴けない仲間をサポートすることって、サポートする留学生にとっても良い経験だと思うんですよね。ありがとうございます。とはいえ、これからどう授業をしていったものかと思案しながら、琵琶湖疏水沿いの道を歩いて帰りました。

後期3回生ゼミ「社会学演習IB」

■火曜日の4限は、「社会学演習IB」・3年生ゼミです。このゼミの夏期休暇中の宿題は、卒論の研究に資する書籍を2冊選んで、書評を書くということでした。書き上げた書評は、manabaというクラウド型教育支援システムに提出してもらっています。学生の皆さんがスマホを手にしていますが、スマホでmanabaにアップされた書評を見ているところです(老眼の私にはスマホは厳しいので、iPadを使っていますが…)。

■3グループに分かれて、それぞれの書評を題材にディスカッションしてもらいました。こうやって、自分の中にあるボヤッとした考えを書評という形で言語化して、そのことをゼミの仲間に語り、意見をもらって…ということを行うことで、自分の研究のテーマや課題がしだいに明確になっていきます。もちろん、個別にもオンラインを使って面談をしていきます。写真からはわかりませんが、皆さん、けっこう熱く語っています。早く、自分の調査のフィールドが決まって、調査を始められるように、頑張ってほしいと思います。

2022年度基礎ゼミナール

■火曜日の1講時は、「基礎ゼミナール」です。2年生全員が4セメスター目に受講することになつています。シラバスに掲載されているこの授業の概要は以下の通りです。担当教員が誰であるかにかかわらず、全ての「基礎ゼミナール」ではこの概要に従って演習が実施されます。

大学における授業には、大きく分けると、講義・演習(ゼミナール)・実習という3つの形式がある。このうち演習は、大学での学修・研究にとって最も重要な授業形式だといえる。この形式においては、受講学生の1人(場合によっては数人)が研究発表をし、それをめぐって学生および教員が質疑応答や議論を展開する。このような形式の活動は、専門的な学問研究の世界においてのみならず、就職試験や、社会人になってからの会議・企画・運営などさまざまな場においても行われる。

このような演習形式の議論空間において、参加者は2つの能力を求められる。ひとつは、研究発表者として、資料や情報の探索を通して自分の関心のある研究テーマを育成し、そのテーマについての知識を深め、その成果を分かりやすく伝えることである。またもうひとつは、議論空間への参加者として、研究発表されたテーマを軸とした議論(質疑応答)を活発に行い、それを通して互いの知的関心を高め合うことである。

この授業では、担当教員のもとに、個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験することによって、3年次以降の演習受講に必要な基礎的素養を培う。

■この概要からもわかるように、3年生からの社会学演習に先立って、演習にスムースに移行できるように、「事前の準備(経験)をしておこう」というのが、この基礎ゼミナールのねらいになります。社会学部社会学科の学生さんたちの場合は、入学したての1 セメスターには「社会学入門演習」という演習があります。その後は、2年生後期の4セメスター目にあるこの「基礎ゼミナール」まで演習がありません。この「基礎ゼミナール」が終わる頃には、どのゼミを選択するのかを選択しなくてはならなくなります。決められた書類に、希望するゼミを第一希望から第七希望まで書かなければなりません。特に、第一希望と第二希望のゼミについては、志望理由を書くことになっています。これは個人的な意見ですが、「自分は何を研究したいのか」がはっきりしないままに、ゼミの選択をしなくてはいけなくなっています。

■今日の「基礎ゼミナール」で、「すでに自分が研究したいテーマは決まっていますか」と尋ねてみました。すると、手を挙げた人は1人だけでした。ほとんどの方達は、自分はどのようなことに関心があるのか、どのようなことを研究したいのか、何故そのような研究をしたいのか…、その辺りのことが曖昧なまま、あるいは空白だというのです。1セメスターの「社会学入門演習」から4セメスターの「基礎ゼミナールまで、講義を受講して単位は取得してきたけれど、自分の研究テーマについて考えたり、友人と議論したり、教員に相談をしたりと、そういった経験をしないまま現在に至っているからです。

■もっといえば、単位を取得すること自体が目的となってしまい、研究を行う上での核となる動機付けのようなものが、自分自身の中に築けていないからなのではないかとも思います。これは、とても困ったことだと思います。しかし、だからといって、学生の皆さんの自己責任だというわけにもいきません。問題は、そういった実態に寄り添うような形で、今の若者に必要なカリキュラムが作られていないということにあるのだと思います。これは、個人的な意見です。「基礎ゼミナール」の概要に書かれている、「個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験する」ことももちろん大切なわけですが、そういったテクニック以前に、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて、自分自身との対話を行うこと、そして友人や教員と対話を行うことが必要なのではないかと思うのです。社会学部は2025年に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することから、改組と新たなカリキュラムの構築に取り組んでいる最中ですが、「学生に教える」ことをベースにした旧来型のカリキュラムではなく、「学生が自らの学びを築く」ことを支援するカリキュラムであってほしいと思います。

■というわけで、私が担当する「基礎ゼミナール」では、シラバスの概要に書かれていることを大切にしながらも、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて「自分自身と対話を行う」ことに重点を置いた授業にしていこうと思っています。

「日本の社会・文化B」

■今年の後期・木曜日は、いつも勤務している瀬田キャンパスではなてくて、大学の本部の深草キャンパスで授業を行います。留学生別科の「日本の社会・文化B」という授業です。留学生別科ですから、学生さんたちはみんな海外から龍谷大学に留学されてきた皆さんです。

■今年の後期・木曜日は、いつも勤務している瀬田キャンパスではなてくて、大学の本部の深草キャンパスで授業を行います。留学生別科の「日本の社会・文化B」という授業です。留学生別科ですから、学生さんたちはみんな海外から龍谷大学に留学されてきた皆さんです。

■履修している学生さんの人数は18人。人数が多い国からいえば、まずは中国11人。多いですね。あとは韓国2人、台湾1人、イギリス1人、フランス1人、ドイツ1人、オーストラリア1人ということになります。オーストラリアの学生さんも、ルーツは香港。国際色豊かですね。中国の学生の皆さんは、山東省の同じ学校のクラスメイトとのこと。なるほど、だから最初から親しく話をされていました。一方、他の皆さんは、その周りで大人しくされているわけです。うーん、これではいかんなと思いました。後期の授業が終わった時には、全員が仲良くファーストネームやニックネームで呼び合えるように仲良くなってほしいので、グループワークを取り入れた授業をやっていこうかなと思っています。

■留学生別科の授業を担当することは初めてです。少し会話をしてみるとわかりましたが、日本語のレベルも様々です。無理せず、ゆっくり、しっかりと、授業をやっていくことにしようと思います。私も「正しい」「わかりやすい」日本語を話さないといけません。これが、ひょっとすると一番難しいことなのかもしれません。

集中講義「びわ湖・滋賀学」(2)-博物館展示室での授業-

■サマーセッション集中講義「びわ湖・滋賀学」、3日間のオンライン授業の後、昨日から博物館の展示室での講義でした。4人の学芸員の先生方にお世話になりました。写真は、B展示室。妹尾先生に、丁寧な解説をしていただいているところです。レポートを執筆するためのヒントをたくさんいただきました。写真ですが、琵琶湖博物館が開館した時に、B展示室で展示するために新たに建造された丸子船です。そういう意味で、最後につくられた丸子船ということになりますかね。妹尾先生から学生の皆さんが説明を受けているところです。もう1枚の写真、真ん中の角柱の上を見るとゴミが…。明治29年の大水害では、ここまで水位が上昇しました。ゴミはゴミでも水に浮かんでいるゴミなのです。

■ここからは個人的なことですが、昨日は嬉しいことがありました。私は、今から約四半世紀前、この博物館の学芸員をしていましたが、その時に、一緒に働いていた展示交流員のお1人が、ベテランスタッフとして今も勤務されており、私を見つけて声をかけてくださったのです。ありがとうございました。

■今日は集中講義の最終日。最終日の午前中は、学芸員の金尾滋先生に、水族展示をたっぷりご紹介いただきました。魚たちの生き様を学びながら、人は自然とどう適切に関わっていけばよいのかについて考えました。関わり方、難しい問題です。展示を拝見していて、リニューアルする以前と変わっていることは、水族展示室内にも、漁業等の生業に関する情報がずいぶんたくさん展示されている点です。単に淡水魚を観察して楽しむというのではなく、湖と人との関係を考える仕掛けになっています。

■ 水族展示の最後の方では、「生き物と人間の関わりや文化」について解説されていました。実際の高島市にある湖魚店をモデルにした展示です。立っているのは、学芸員の金尾さんご本人。金尾さんが魚屋さんに扮して写真を撮り、パネルにしてあります。金尾さん。きちんとマスクもされていますね。そして、パネルになった金尾さんの横にあるのは、鮒寿司の樽の断面。おそらく、これはリニューアルされる前の展示で使われていた鮒寿司の樽でしょう。この鮒寿司の樽を担当したのは、実は私です。私がこの博物館で学芸員をしていたときに製作したものです。実際に、鮒寿司を漬けて、凍らせて、その断面から作りました。もちろん作業をされたのは展示会社の方です。その工程を管理しました。ところで、実際に鮒寿司を作る…ということについては、面白い話があり、京都新聞の記事にもなっています。いつかfacebookで紹介したいと思います。

■ 水族展示の最後の方では、「生き物と人間の関わりや文化」について解説されていました。実際の高島市にある湖魚店をモデルにした展示です。立っているのは、学芸員の金尾さんご本人。金尾さんが魚屋さんに扮して写真を撮り、パネルにしてあります。金尾さん。きちんとマスクもされていますね。そして、パネルになった金尾さんの横にあるのは、鮒寿司の樽の断面。おそらく、これはリニューアルされる前の展示で使われていた鮒寿司の樽でしょう。この鮒寿司の樽を担当したのは、実は私です。私がこの博物館で学芸員をしていたときに製作したものです。実際に、鮒寿司を漬けて、凍らせて、その断面から作りました。もちろん作業をされたのは展示会社の方です。その工程を管理しました。ところで、実際に鮒寿司を作る…ということについては、面白い話があり、京都新聞の記事にもなっています。いつかfacebookで紹介したいと思います。

■龍谷大学社会学部は、2025年に深草キャンパスに移転し、改組します。カリキュラムも変更になります。残念ながら、この「びわ湖・滋賀学」も、京都の深草キャンパスに移転した新・社会学部カリキュラムからは消えていくことになります。ということで、個人的には、この「びわ湖・滋賀学」が、その学びの中身からして、瀬田キャンパスにある先端理工学部や農学部の学生の皆さんの教養科目にならないかなと考えています。キャンパス共通の教養科目です。学内の関係者とはいろいろ相談を始めています。うまくいったら良いなと思っています。

■さて、この授業を履修している学生の皆さんには、すでに課題が出されています。8つ出された課題から1つを選び、レポートを執筆することになっています。履修している学生のほとんどの皆さんは、龍谷大学社会学部の学生さんたちです。それ以外に、コンソーシアムを経由して履修している滋賀大学経済学部の学生さんと、立命館大学生命科学部の学生さんもおられました。社会学部の学生の皆さんは、どちらかと言えば社会的なこと民俗学的なことに関心を持ったようですが、生命科学部の学生さんは進化や遺伝子に関することに関心があったようです。普段勉強していることと親和性の高いテーマにどうしても関心がいってしまうのかも知れません。とはいえ、社会学部の学生さんの中にも、遺伝子の交雑に関心を持った方がおられました。どんなレポートが提出されるのか楽しみにしています。

■今年の「びわ湖・滋賀学」、新型コロナ感染第7波の真っ只中での開講になりましたが、月曜日から金曜日まで、3日間のオンライン講義と2日間の展示を使った講義、なんとか終えることができました。学生の皆さん、充実した経験をすることができたと思いますが、同時に、少々、疲れたのではないでしょうかね。ある学生さんは、「夏期休暇中で、日々の過ごし方がだらしなくなっていたこともあり、急に早起きして、毎日たくさんの授業を受講しなくては行けなくなり、やはりちょっと疲れました」と正直に語ってくれました。実は、私も少々疲れました。今日は、早く休みます。

集中講義「びわ湖・滋賀学」(1)-オンライン授業-

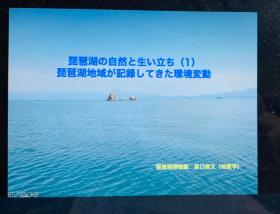

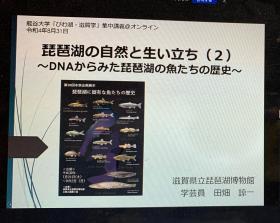

■今日は、サマーセッション集中講義「びわ湖・滋賀学」オンライン授業の3日目でした。学芸員の先生方、今日の講義、午前中は考古学を専門にされていました。縄文時代や弥生時代、特に弥生時代の水田の遺跡に関して詳しくお話を伺いました。午後からは、現在の琵琶湖がどのように形成されてきたのかを(「琵琶湖地域が記録してきた環境変動」)、そして琵琶湖の魚類がどのように進化してきたのかを(「DNAからみた琵琶湖の魚たちの歴史」)お話いただきました。オンラインの授業で、私もコーディネーターとして聴講させていただきました。一昨日から、オリエンテーションは除いて、8人の先生方から講義をしていただきました。それぞれの専門の世界があるわけですが、その専門的な研究の成果も、実は滋賀や琵琶湖というフィールドの中でしっかりつながっているということを実感してもらえると良いなと思います。

■どの学芸員の先生も、ご自分の関心のあること、研究されていること、すなわち専門的な内容にお話は展開していくのですが(あえていえばマニアックな専門的な世界に)、できるだけわかりやすく説明してくださっています。とはいえ、普段、社会学部の学生の皆さんであれば、個人的に勉強していれば別ですが、大学の授業で学んでいる内容とは大きく異なっているので、どこまでついていけたかな。少し心配になります。とはいえ、どの学芸員の皆さんも、夢中になってワクワクしながら研究されていること、その「熱量」は学生の皆さんにも確実に伝わっていると思います。お話いただいた内容は、私にとっても大変貴重な時間になっています。明日から2日間は、琵琶湖博物館に行って展示室で勉強します。

「地域エンパワねっと4期生です!!」

■上の写真は、龍谷大学社会学部地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の掲示板です。瀬田キャンパスの6号館、社会学部教務課の横にある社会共生実習支援室の外の壁が掲示板になっています。この教育プログラムで実施されているたくさんのプロジェクトの情報が提供されているのです。

■上の写真は、龍谷大学社会学部地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の掲示板です。瀬田キャンパスの6号館、社会学部教務課の横にある社会共生実習支援室の外の壁が掲示板になっています。この教育プログラムで実施されているたくさんのプロジェクトの情報が提供されているのです。

■この掲示板の左の方に、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の掲示物もはってあります。そこをよーく見ると、右の写真のような小さな記事のカラーコピーが貼り付けてありました。2枚目の写真です。そのコピーには手書きの吹き出しが貼り付けてあります。「地域エンパワねっと4期生です!!」。

■このカラーコピーは、入試部広報で作成した「2023年度社会学部パンフレット」の15ページ目になります。登場されているのは、卒業生の川端 悠佳さんです。現在、滋賀県庁琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課に勤務されています。川端さんとは、少し仕事上のつながりがあります。「地域エンパワねっと」の修了生がこうやって社会で頑張ってくださっていること、そして一緒に仕事ができること、とても嬉しいです。川端さん、カッコいい‼️

「2023年度社会学部パンフレット」