社会学部の学生の卒業制作(キャリアセンターの動画視聴者数を 増加させる策の研究)

■瀬田キャンパスの学生食堂のあたりに、何らや目立つ横断膜が!! ブルーシートに大型の印刷機で印刷した字を貼り付けてあります。手作り感満載です。「就活 業界研究会 龍ナビで見逃し配信中」。「龍谷大学キャリアセンターが実施した、『業界研究会』の動画をオンラインで配信していますよ」とアピールされているわけですね。とってもシンプルですが、これは普通の立て看板よりも目立つような気がします。ちゃんとQRコード(巨大…)が貼り付けてあって、すぐにでもスマホで動画を視聴することができます(学内はWi-Fiを使えます)。

■瀬田キャンパスの学生食堂のあたりに、何らや目立つ横断膜が!! ブルーシートに大型の印刷機で印刷した字を貼り付けてあります。手作り感満載です。「就活 業界研究会 龍ナビで見逃し配信中」。「龍谷大学キャリアセンターが実施した、『業界研究会』の動画をオンラインで配信していますよ」とアピールされているわけですね。とってもシンプルですが、これは普通の立て看板よりも目立つような気がします。ちゃんとQRコード(巨大…)が貼り付けてあって、すぐにでもスマホで動画を視聴することができます(学内はWi-Fiを使えます)。

■これをやっているのは、キャリアセンターの職員さんではありません。社会学部コミュニティマネジメント学科の学生さんたちです。たしか、4回生の卒業制作だったかな、まあ学生さんの取り組みなんだそうです。彼らが取り組んでいるのは、3回生が就活をスタートさせるにあたって、まだ就活に対する意識がボヤッとしている状況で、この「業界研究」の動画を見てもらうことなのです。もちろん、この動画の中身については関わっておられませんが、大変重要な役割を果たされているように思います。

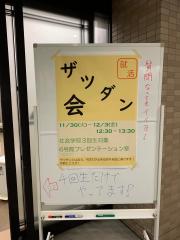

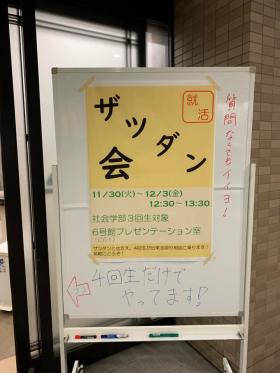

■デザインされた洒落た立看板よりも、ずっとインパクトがあります(こんなことを書くと、頑張って働いている職員さんたちに怒られそうですが…)。学生さんたちは、昼休みのみ、この横断幕を貼っておられます。昼休みが終わると畳んで社会学部の建物にそっと保管されています。頑張っていますね。もう一枚の写真は、「ザツダン会」。これは以前にも投稿した写真ですが、これもこの横断幕の学生さんたちが取り組まれているイベントとのことでした。就活に不安を抱えて何から始めて良いのかよくわからない後輩たちと雑談をすることの中で、いろいろ学生ならではのアドバイスをしていこうということのようです(たぶん)。素敵な取り組みですね。

■以上とほぼ同じ投稿をfacebookにしたところ、キャリアセンターの幹部職員の方から、今朝、メールをいただきました。以下は、その一部です。

このたびは社会学部の学生の卒業制作(キャリアセンターの動画視聴者数を増加させる策の研究)の件をご紹介いただきありがとうございます。

キャリアセンターに偏らない第三者としてのコメントやご評価が大変ありがたいです。学生さん(元キャリアサポーター)自らがキャリアセンターに相談に来てくれ、社会学部教務課にも協力いただき実現しました。

■「キャリアサポーター」とは、以下のような制度です。キャリアセンターの公式ページからの引用です。「龍谷大学では、1・2年次生の学生がキャリアセンターの実施するイベントをサポートし、上級生の就職活動を支える活動を行っています。企業説明会等の企画・運営を通じて、社会人と接することができます。また企業説明会では、企業が求める人材像についても知ることができます」。今回の「キャリアセンターの動画視聴者数を 増加させる策の研究」を企画した学生の皆さんは、このキャリアサポーターを務めた経験から、後輩の皆さんのキャリア形成を支えようとされているのですね。なるほど、ますます素敵な取り組みだと思います。

■最後にもうひとつ。このような学生の皆さんの自主的な学内での取り組みが、その他の多様な取り組み、例えば高大連携での取り組み、学生の皆さんの地域連携の活動、卒業生の活躍、校友会の現役生に対する支援…、そのような様々な活動や取り組みが、「建学の精神」のもとで一連の連関を持った「大きな流れ」として、高校生・受験生、保護者、地域社会の皆さんから認知されるようになったら良いなあと個人的に強く思っています。龍谷コミュニティのスクールカラーがもっと鮮明になってほしいと思っています。

「あつまれ! みんなで作る絵本館」(2回目)

■「あつまれ!みんなで作る絵本館」(龍谷大学社会学部社会共生実習)、昨日と今日、先月に続き2回目のイベントを開催しました。中央学区の地域の皆さん、中央小学校や幼稚園の皆さんに、たくさんの絵本をご寄付いただきました。場所は、大津市役所の「まち家オフィス結」をお借りしています。ボランティアの皆さんによるマジックショーとお話し会を開催します。学生達は、ペーパーツリーやクリスマスリースをつくる工作コーナーを担当します。「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■今日は、小さな赤ちゃんを連れた若いお母さんとお父さんがお越しくださり、「絵本館」を親子で楽しんでおられました。若いお母さんお父さんとお話しもさせていただきました。お話を伺いながら、週末、自宅の近くに、いろんな方達と出会ったり交流できたりする楽しい場が必要なんじゃないのかなあ、そのような場が求められているのではないのかなと思いました。

■2日にわたって開催された「絵本館」に、フルに参加してくれたMちゃん(小2)のこともご紹介しておきます。Mちゃんは、先月開催した「絵本館」にも来てくれました。絵本を読んだり、工作をしたり、大学生のお兄さんお姉さんとお話をすることが楽しくて、今回はお父さんと一緒に参加してくれました。

今回の「絵本館」を盛り上げるために、自分の家にある絵本を持ってきてくれたり、小さな子どもたちが大好きなアンパンマンのイラスト入りの手作りカードを作ってくれたり(私はおじいさんですが、カレーパンマンを書いてもらいました)、また「まち家オフィス結」のスタッフの皆さんにお礼の手紙も書いてくれました。年下の子どもたちと遊ぶ風船を使ったゲームを即興で考えてくれたりもしましたね。半分、スタッフみたいな感じです(^^;;。Mちゃんは、来月以降も「絵本館」が開催されることをとっても期待しています。さて、どうなるかな。学生の皆さんや地域の皆さん、そして今回場所を提供してくださった市役所の職員の皆さんと、よく相談をしたいと思います。

■今回「絵本館」を企画・運営した学生の皆さん、いろんな経験をすることで、自分に中に眠っていた力に気がついたのではないかと思います。次回の授業では、一連の活動の「振り返り」をする予定にしています。

■そうそう、もうひとつ。この「絵本館」のこと、読売新聞でも取り上げてくださいました。そして、その記事を、1人の学生が小学校1年生の時にお世話になった担任の先生が読んでくださったようです。今日はその担任の先生が、その学生に会うためにわざわざ「絵本館」にお越しくださいました。素敵なことだな〜と思います。

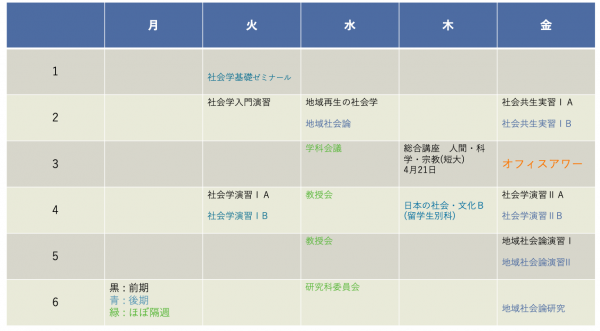

2022年度の時間割

■来年度(2022年度)の時間割です。昨年と今年は、退職された方の授業や、長期研究員で研究に専念されている方の授業を、「代打」で担当したので担当コマ数が多かったのですが、来年度は、通常に戻ります。大学院の授業の履修者がいると、前期は6コマ、後期は8コマになります。木曜日の後期、留学生の授業も担当します。オフィスアワーは、金曜日の2限。場所は、6号館の社会共生実習支援室です。よろしくお願いいたします。月曜日と前期後期ともに、木曜日は前期は1コマだけを除いて授業がありません。大学教員生活も残り少なくなってきましたので、自分の研究に時間を充させていただこうと思います。まあ、現実には、なかなかそんなわけにはいかないと思いますが。

■また、集中講義サマーセッション では、今年度に引き続き、来年度も「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター務めます。コーディネーターは、基本的にボランティアになるので授業コマ数にはカウントされません。ただし、全ての授業のサポートに入ります。

デジタルを活用した地域課題解決事例選「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」

▪️「デジタルを活用した地域課題解決事例選『コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト』」。滋賀県地域情報化推進会議事務局(滋賀県情報政策課)が、募集しているアイデアコンテストです。この募集のことを知る少し前に、LINEをうまく使って、今の時代にあった自治会や小学校のPTAの運営をされているというお話を、大津市内にお住まいの知人Nさんから聞いていたところでした。自治会といっても色々なタイプの自治会があります。Nさんが自治会の役員をされた自治会は、街中の空き地に26軒の一戸建てが分譲されることで生まれた新しい自治会です。また、PTAも小学校ですから、若い保護者の方達が多いわけです。そのような自治会やPTA、夫婦や保護者の皆さんの多くが共働きであるということも大切な特徴かなと思います。

▪️Nさんは、そのような自治会やPTAの役員をお務めになりながら、従来の運営をできるだけ合理的に進めていくために、LINEを使った様々な工夫をされました。LINEは私のような者でも使っています。Nさんによれば、総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を見ると、LINEの利用率は、2012年は20.3%、2020年は、90.3%になっているそうです。もう、国民的な通信インフラといっても過言ではありませんね。ましてや、Nさんが役員を務められた自治会やPTAは若い方達が多いので、スマホの利用率やLINEの利用率も相当に高いと思われます。

▪️そのような状況のなかで、NさんはLINEの使った様々な工夫をされたのです。例えば、簡単な、あるいは形式的な承認だけであれば、どこかで会議を開催しなくてもLINEでもできます。これまでは、いちいち都合をつけて集まって会議を開いていました。しかし、LINEだと簡単に済ますことができます。また、様々な書類等の回覧も、LINEで一斉に回覧することができます。時間がかかりません。もちろん、「やはり紙で回覧してほしい」という一部の方達には、LINEと並行して、きちんと従来の回覧板で対応されています。以上のことは、Nさんが取り組まれた工夫のごく一部のことになります。Nさん、いろいろ頑張っておられます。

▪️冒頭に書きましたが、Nさんのお話を伺った少し後に、滋賀県の「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」のことを知りました。すぐに、Nさんにお知らせをしました。大変興味を持ってくださいました。コンテストの中身が、まさにNさんたちが取り組んでこられた工夫と合致していたからです。コンテストの締め切りは来月末で、少し先のことになりますが、そのうちにコンテストに応募されたかどうか、またコンテストの結果がどうだったか聞かせていただこうと思います。

https://shiga-lg.jp/showcase?fbclid=IwAR0WFg0cCwBEK134JF3g5dMR0QUli15kT0SCDPMaW5-BbCvNpoWxwf3IoGI

龍谷大学校友会「煩悩とクリエイティビティ」

■校友会とは、龍谷大学の同窓会組織です。その校友会が、「煩悩とクリエイティビティ」という3回連続のトークイベントを開催されるようです。

煩悩と共に生きるため

私たちの中にある「小さな煩悩」を社会のための「大きな煩悩」へ人間を突き動かす「煩悩」をテーマに、2021年度は「煩悩とクリエイティビティ」と題して計3回の連続トークイベントを開催いたします。

本イベントは、煩悩と悟りが別のものではなく、一体であるという考え「煩悩即菩提」を基に、日常の『小さな煩悩』を社会のためになる『大きな煩悩』に育てることが可能かもしれないという仮説を検証するべく始めるトークイベントです。

各界で活躍されている広義のクリエイターをお招きして、だれにも共通する煩悩の適切な活かし方や、これからの社会に求められる煩悩、「価値創造の条件」について探る時間をオンラインで配信します。

懐かしい鮟鱇

■鮟鱇。アンコウです。ただし、この写真は6年前のものです。現在は、新型コロナウイルスのせいでたくさんの友人・知人と宴会をすることができません。そう考えると6年前はとっても幸せでした。

■鮟鱇。アンコウです。ただし、この写真は6年前のものです。現在は、新型コロナウイルスのせいでたくさんの友人・知人と宴会をすることができません。そう考えると6年前はとっても幸せでした。

■場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。その頃、闘病しながらもお店に立って包丁を握っていたマスターと雑談をするなで、「鮟鱇の鍋を食べたいな〜」とつぶやいたところ、「ええで〜、人数集めてくれたら、新鮮な鮟鱇を取り寄せるわ」と言ってくれました。ということで、龍大の教職員の有志で「鮟鱇を食べる会」というのをでっち上げて、確か8人ほどの皆さんに集まっていただき、会を催したように記憶しています。懐かしい思い出です。

■その後、マスターは病気でお亡くなりになりましたが、今も、お店の中にはこの鮟鱇を引っ掛ける金具がぶら下がっているようです(客の側からは見えませんが)。

二酸化マンガンリチウム一次電池

■ 先週末のことですが、自宅のキッチンから、なにやら警告音らしき音が、ごくごく短い時間、聞こえてきました。一度だけではなく、短い警告音が何度も鳴るのです。繰り返し鳴るのです。音が発生しているのはどこだ?耳を澄ましても、どこからの音なのかすぐにはわかりませんでした。なかなかわからなかったのですが、とうとう発見しました。天井からでした。天井に取り付けてある「熱感知器」でした。天井からはずして中を確認すると、電池が無くなりそうであることがわかりました。警告音は、それを知らせるためのものでした。初めての経験だったので、少々焦りました。この電池、10年程持続するようです。次、電池の交換をするときは73歳。まだ生きていられるかなあと思ってしまいます。

■ 先週末のことですが、自宅のキッチンから、なにやら警告音らしき音が、ごくごく短い時間、聞こえてきました。一度だけではなく、短い警告音が何度も鳴るのです。繰り返し鳴るのです。音が発生しているのはどこだ?耳を澄ましても、どこからの音なのかすぐにはわかりませんでした。なかなかわからなかったのですが、とうとう発見しました。天井からでした。天井に取り付けてある「熱感知器」でした。天井からはずして中を確認すると、電池が無くなりそうであることがわかりました。警告音は、それを知らせるためのものでした。初めての経験だったので、少々焦りました。この電池、10年程持続するようです。次、電池の交換をするときは73歳。まだ生きていられるかなあと思ってしまいます。

■さて、電池のことについても。単3とかであればよかったのですが、専用の電池のようです。知人が教えてくれました。二酸化マンガンリチウム一次電池(リチウムイオン乾電池)というのだそうです。しかも、中の電解液がかなりな危険物なんだそうで、例えばコンビニ等で簡単に手に入るものではないようです。仕方がないので、amazonで取り寄せてなんとか再び設置することができました。使い終わった電池は、これも電気店に届けなければならないようです。やはり危険物なんですね。

リースがたくさん

■奈良の中山間地域、自然の豊な地域にお住まい方から、リースに使えそうな材料をたくさんいただきました。その材料で、家族がたくさんのリースを作りました。いろんなタイプのリースが出来上がりました。このうち、いくつかは他所のお宅にもらわれていくようです。

■中山間地域のコミュニティであれば、このような自然の素材が簡単に手に入るようです。私の自宅から歩いていける範囲にもそのようなコミュニティがあるのですが、多くは私有地で勝手に入って自然の素材を取ってくるわけにはいきません。今回のように知り合いの方からいただくしかありません。ただし、以前、そのコミュニティにある直売所のお世話をされている方に、このような自然の素材があれば買いますよとお伝えしたところ、翌週には、松ぼっくりが売ってありました。できれば、植物の蔓、ヒバ等の針葉樹の葉、赤い実、その他リースに使えそうな素材も置いていただけるとありがたいなあと思っているのですが。

保護者会「親和会」による「百縁夕食」

■龍谷大学には、保護者の皆さんの団体があります。「親和会」という保護者会です。その「親和会」の皆さんが、コロナで経済的に厳しい状況にある学生の皆さんに対して、100円で夕食を提供する事業を始められました。

龍谷大学親和会(保護者会)学生応援企画として、百縁夕食を開催します。

一人暮らしの学生のみなさんはもちろん、卒業研究や試験勉強・課外活動等で遅くまで学内で頑張っておられるみなさまなど自宅生を含め龍大生全員が対象です。ぜひご利用ください!

https://www.ryukoku-coop.com/news/news_detail_83.html

■「親和会」の皆さん、ありがとうございます。龍谷大学生協との共催の事業のようです。また、ボランティアの上級生によるサポートもあるようです。私はよくわかっていませんが、この「ザツダン会」もそうなのかな…。それはともかく、こうやってコロナの中でも支え合える関係が大学というコミュニティの中に生まれていることに、学生のみならず教員である私たちも元気をいただくことができます。

■ところで、「新和会」って、全国に先駆けて1962年に組織されているのですね。知りませんでした。

現場主義入門のゲストスピーカー

■木曜日の3限は「現場主義入門」という授業です。1回生を対象とした授業です。社会学部の理念は「現場主義」。社会学科、コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科、社会学部にはこの3つの学科がありますが、それぞれの学科に固有の「現場主義」に基づいた学びがあります。現場主義の理念に基づいた自分自身の学びを自分自身でどのように組み立てていくのか、今日は、4回生と卒業生のお2人がゲストとしてお話をしてくださいました。

■写真は、卒業生の尾形詩織さんです。現在は、ある学校法人の職員をされています。学生時代は、臨床福祉学科に所属されていました。今は、現代福祉学科に統一されていますが、尾形さんが在籍されていた頃は、臨床福祉学科と地域福祉学科に分かれていたのです。

■尾形さんは、アメリカでの短期留学をきっかけとして、大学で積極性を持って学ぶことの大切さに気付きました。また、アメリカでホームレスの方達にお話を伺うチャンスがあったようで、そのことをきっかけとして帰国後はホームレスの問題に取り組んで研究をされました。人生では、偶然ではあっても、いろんな出来事が転轍手の役割を果たすことがあります。彼女の場合は、その最初の転轍手が留学の経験だったのでしょう。大阪の釜ヶ崎のドヤ街のお話もされました。釜ヶ崎での街歩きをしている際に、案内してくださった方が、ドヤ街の建物にあるたくさんの小さな窓を見ながら、「この小さな窓一つ一つにおっちゃんたちの人生がたくさん詰まっているんやで」と教えてくださったことを絶対に忘れないと語っておられました。大変、印象深いお話でした。

■で、今日のお話の最後に写真に写っている屋台を使った活動について話をしてくださいました。彼女は、お勤めの学校法人の仕事以外に、この屋台を使った活動、そしてもうひとつ…なんだったかな、忘れてしまった(歳はとりたくない…)、とにかく3つの活動をされているのです。で、この屋台で、彼女は「手紙屋」という活動をされています。商売をされているわけではなく、この屋台を街中の公園にごろごろと押して行って、そこで手紙を書くのです。そうすると、「なにやっているんですか」と関心を持つ人が集まってきます。その時、「あなたも、手紙を書いてみませんか」と笑顔で呼びかけると、「あっ、いいんですか。やってみたいです」と、その場で彼女と一緒に手紙書き始めるのです。たくさんの人が集まる場所で、屋台を使って好きなことで人がつながっていく、そのようなイメージでしょうか。新しい心地の良い公共空間を自分たちで作り出していく試みといえるのかな。これは楽しそうです。

■尾形さんを指導されて、そして「現場主義入門」の授業を一緒に担当している現代福祉学科の教員の方が、こういう本があって面白いですよと教えてくださいました。『マイパブリックとグランドレベル ─今日からはじめるまちづくり』(田中元子、晶文社)。読んでみようと思います。

■尾形さんは、人前で話すのは得意ではない…とおっしゃっていましたが、実に楽しそうにお話をされていました。「仕事は、もちろん大変な部分もあるけれど、同時に、楽しいこともたくさんありますよ」と、ご自身の大学での学びの経験だけでなく、働くことの楽しさについて語っておられたことがとっても素敵だなと思いました。もちろん、楽しさといっても、それは与えられる消費的な楽しさではなくて、自分の思いやアイデアが、人とのつながりの中で、いろいろ刺激を受けながら形になっていくこと、そしてそのことが身の回りの社会を少しずつ変化させていくこと…そのようなことなのではないのかなと思います。