原爆の日

■8月6日。今日は、米国の原爆投下から77回目の「原爆の日」です。Twitterへの2つの投稿をシェアいたします。ひとつは広島への原爆投下を再現した動画、もうひとつは、NPT=核拡散防止条約の再検討会議が開かれているニューヨークの国連本部で、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会が主催して、被爆の実態を伝えるパネル展での、木下季市さんのスピーチの様子です。背景は、有名な「焼き場に立つ少年」の写真です。前者のツイートにある「原爆が投下された時、広島はまだ『日常』の中にあった」と、後者の「多くの人が、自分がなぜ死ぬのかも分からないまま死んでいきました」、大切なご指摘です。

木下季市さんの体験

8月6日。77年前の今日の再現映像。原爆が投下された時、広島はまだ「日常」の中にあった。しかし、上空およそ600メートルで原爆が炸裂した瞬間、そのすべてが破壊された。これはひとりでも多くの人に見てほしい映像です。良ければ拡散をお願いします。pic.twitter.com/zMQc5n76I5

— ガル憎 (@garuzow) August 5, 2022

原爆投下直後の長崎で撮影された「焼き場に立つ少年」。

その写真の前で、長崎で被爆した木戸季市さんがスピーチした。

「核兵器は人間が人間らしく生きることを許さない。そういう兵器です」。

「多くの人が、自分がなぜ死ぬのかも分からないまま死んでいきました」。 pic.twitter.com/soTKocaIlc

— 隅俊之/Toshiyuki Sumi (@spreadarms) August 5, 2022

■2つめの投稿にある「焼き場に立つ少年」に関する記事です。2019年のものです。

「お母さんに会えたのかい 原爆の地に立つ少年」

【追記】■私は、11歳から16歳まで、現在の広島市東区に暮らしていました。正確にいえば、小学校5年生の3月から高校1年生の8月までということになります。その間に、小学校、中学校では原爆に関する教育を受けました。何度も、被曝を経験された方達から、その時のご経験についてお話をお聞きしました。周りにも被曝された方達がお住まいでした。まだ子どもではありましたが、学んだことがたくさんあったように思います。でも、そういう経験を普段は忘れてしまっています。こうやって、8月にだけ…。反省しています。ウクライナ侵攻に関連して、核の使用が再びリアリティを増しています。

東京の地下鉄

■この動画を、鉄道好きのfacebookのグループの中で教えていただきました。東京の地下鉄が、戦前からどのように拡大してきたのかが理解できます。素朴にすごいな〜と思いました。同時に、これの大阪版も見てみたいと思いました。さて、動画を拝見すると、東京の地下鉄の始まりは、浅草と上野をつなぐことから始まったことがわかります。上野駅について調べてみると、wikipediaですが、以下のような記述があります。

かつては鉄道が電化されるまでは皇居付近への乗り入れが認められておらず、また東京市が戦前に私鉄の都心(山手線内と15区内の大部分)乗り入れを認めなかったことから、北は上野駅、南は新橋駅、東は両国橋駅(現両国駅)、西は万世橋駅(後の交通博物館前)が端点となっており、3大副都心の駅(新宿駅・渋谷駅・池袋駅)及び上野駅・浅草駅は郊外へのターミナル駅として発達した。

■戦前の東京の地下鉄、今の銀座線は、この説明にある、浅草、上野、万世橋、新橋、渋谷を繋いでいます。説明にある端点、ターミナル駅をつないでいることになります。でも鉄道に詳しい方にお尋ねしてみると、「端点、ターミナル駅には市街地が形成されることから、そこは『人の多い場所』になった。地下鉄は、その経営を成立させるために『人の多い場所』ををつないでいったのではないか…」と説明してくださいました。なるほど。東京の地下鉄の拡大も、市街地や郊外がどのように形成されていったのか、その様子と重ね合わせて動画になると良いなあと思います。でも、これは、紙ベースで自分でやるしかないですね。

■東京の地下鉄以外にも、世界各国の地下鉄の動画があります。ベルリンのものは、とても興味深いです。冷戦時と冷戦後、ベルリンの壁ができた時と、無くなった時とで地下鉄の様子に変化が生まれます。

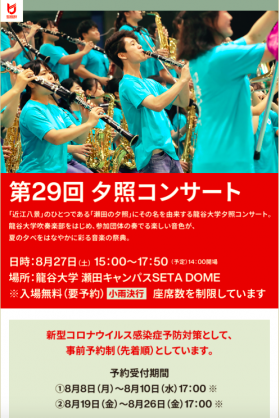

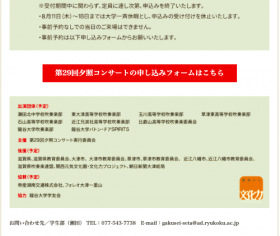

第29回夕照コンサート

■龍谷大学瀬田キャンパスで、地域の中学校と高校の吹奏楽部、そして龍大の吹奏楽部が演奏する「夕照コンサート」が開催されます。毎回、多数の地域の皆様がご来場くださいます。今回で29回目になるのですね。心配なのは、新型コロナ感染拡大・第7波の勢いが止まらないということです。なんとか開催できますように。クラリネットを吹いているのは、今年の春に卒業したフローレスくんですね。カッコいいよ!

■龍谷大学瀬田キャンパスで、地域の中学校と高校の吹奏楽部、そして龍大の吹奏楽部が演奏する「夕照コンサート」が開催されます。毎回、多数の地域の皆様がご来場くださいます。今回で29回目になるのですね。心配なのは、新型コロナ感染拡大・第7波の勢いが止まらないということです。なんとか開催できますように。クラリネットを吹いているのは、今年の春に卒業したフローレスくんですね。カッコいいよ!

■ところで、龍谷大学吹奏楽部は、今月の中頃に合宿を行う予定でしたが、部員の皆さんは自主的に合宿の中止を決定されました。吹奏楽コンクール関西大会、夕照コンサートを控えている中で、できるだけリスクを避けようという判断のようです。いつものように合宿ができれば、集中的に練習をすることができるのですが…。残念ですが仕方がありません。でも、限られた条件の中で、きっとそれぞれの目標を達成してくれると信じています。頑張って。

■以下は、2019年に開催された龍谷大学吹奏楽部 第27回夕照コンサートのエンディングです。曲は、アリ・バホーゾの代表曲、1939年に発表された「アクアレラ ド ブラジル」(Aquqrela do Brasil)です。

作田祥介くんとの再会

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■作田くん、以前は、東京の「青山ブックセンター」に勤務されていましたが、その後は徳島に移って「一般社団法人神山つなぐ公社」に勤務されていました。現在は、フリーランスの立場で地域づくりの活動に取り組まれています。「大切なことだな〜」と共感する素敵なお話しをたくさん聞かせていただきました。ありがとう。頑張っていますね。話を聞いていて楽しかったな。作田くんの活動の拠点になっている神山町に、ますます行ってみたくなりました。また、作田くんと会ったことを、共通の知り合い(長谷川くん、遠藤くん、末松くん)にfacebookのメッセンジャーで知らせてみました。作田くんと同級生の皆さんです。彼らが、作田くんとの出会いを作ってくれたのでした。彼らともずっと会っていませんね。ということで、今度は彼らも一緒に「呑もう」ということになりました。楽しみです。

■2枚目の写真ですけど、作田くんが私のゼミにやってきていた頃のものです。2007年に、社会人院生の皆さんと一緒に「利やん」で宴会をした時のものです。おそらく、作田くんが京都大学大学院で修士号の学位を取得したお祝いかな。この時も、焼酎の一升瓶をキープしたので、記念に写真を撮ったわけなんです。写真を見ると、作田くんはあまり変わっていませんが、私は、15年間でずいぶん変化して完全に老人になってしまいました。ちなみに、一昨日の晩も、新しい一升瓶をキープすることができました。良いタイミングでした。ということで、1枚目の写真が一升瓶にぶら下がることになります。

第7波

■担当している授業を履修している学生さんの中で、新型コロナウイルスに感染された方がおられるようで、先日のことですが、大学の健康管理を担当する部署から「感染した学生さんたちへの授業配慮をお願いしたい」とのメールが3通ほど届きました。身近な知り合いの学生さんたちの中からも、コロナに感染したり、濃厚接触者になる人が以前よりもたくさん出てくるようになりました。新型コロナウイルスの感染が急拡大し「第7波」に突入する中、状況は以前より相当厳しくなってきていることを実感します。

■実際、感染者数は、2022年7月18日(月)~7月24日(日)でぐんと増えてしまいました。7月に入ってから、1週間ごとに感染者数が約2倍なって増えてきました。正確な感染者数は、大学のホームページできちんと報告されています。感染者数の増加は、他大学のホームページを拝見しても同様のようです。前期の授業が終わり試験期間に入っていますが、学生の皆さんはきちんと試験を受けられているでしょうか。心配しています。

■加えて課外活動です。龍谷大学吹奏楽部でも非常に慎重に対策を講じて練習をしています。どこの大学や学校も同様でしょうが、それでも、感染する時はしてしまいます。非常に残念ですが、これは仕方がありません。龍谷大学のルールで、1人でも濃厚接触者が出ると、その人の陰性が確認されるまで練習は中止になります。コンクール前の大変大切な時期ですが、こればかりは仕方がありません。実際、コロナ感染者が多数出たため、コンクールを辞退する学校も出てきているようです。コロナを完全に防ぐことは不可能です。そのような厳しい状況ですが、龍谷大学吹奏楽部の部員の皆さんたちは、全国大会で金賞受賞を目指して練習に励んでおられます。その目標を実現させてほしいと思います。コロナがなければ、私も気楽に練習を見学に行くのですが、最近は見学を控えるようにしています。

■この投稿に関連する記事です。ヤフーニュースですので、すぐにリンクが切れるかと思いますが。

夏休みの部活どうしたら? 感染防止と両立困難 悩む学校現場

芋焼酎「薩摩宝山」

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。

■写真は、現在、お店にキープしている芋焼酎「薩摩宝山」です。調べみると、こちらの芋焼酎は「綾紫」(あやむらさき)という、皮も中身も紫のサツマイモを原料に使っているようです。すごく甘い良い香りがします。ちょっとフルーティーな感じです。それほど辛口でもなく、口当たりはとても良い感じです。この「薩摩宝山」、もうじき空になります。新しい一升瓶も、この「薩摩宝山」にしようかなと思っています。

■来週の月曜日は、徳島県からお客さんがやって来られます。地域活性化に取り組む若者です。キャンパスは違うけれど、同窓生でもありますね。私の大学院にもいわゆる「もぐり」で来られていました。懐かしいな〜。月曜日は、ビール、近江酒、そしてこの芋焼酎を楽しみながら、琵琶湖のビワマスをいただこうと思います。

教授会懇談会と深草キャンパス施設整備計画に関する説明会

■昨日は、16時から社会学部の教授会懇談会と、深草キャンパス施設整備計画に関する説明会が開催されました。

■2025年度に、社会学部は京都の深草キャンパスに移転・改組します。まず懇親会では、参加した教員がグループに分かれて、計画中のカリキュラム案に関してディスカッションを行いました。

■コロナ禍で対面で会議をする機会がぐんと減っていますが、今日はひさしぶりに実際に会って話をしました。オンラインの会議だと無駄な話ができません。しかし、昨日は対面で、しかも会議ではなく懇談会。自由に話をすることができました。非常に有意義な時間でした。

■あくまで個人的な意見ですが、職場には、やはりこういう「場」が必要だと思います。個人的な意見と書きましたが、それはオンラインだけで十分という教員もおられるからです。このあたり、なかなか難しいですね。一見、無駄の多い、こういう「場」から、そして制約条件の少ない「場」から、面白いアイデアが出てきたり、抜け落ちていた課題に気がついたりすると思うのですが…。で、あくまで個人的な意見です。

■懇談会の後は、これから実施される深草キャンパスの施設整備についての説明が、模型をもとに行われました。社会学部の講義や実習が行われる予定の、新しく建設される校舎もその一連の施設整備の中に入っています。いろんな意見が出てきました。私からは、改組後の新カリキュラムの柱と整合的な空間構成にしていただきたいと、設計会社の皆さんにお願いいたしました。現在は基本計画の段階ですが、実施設計の段階できちんと対応していただけると思います。

■昨日はとても有意義な時間を持つことができました。ただ、私自身は定年退職が迫ってきているので、新しい校舎で仕事をするのは2年だけということになります。ちょっと、その辺りは寂しいのですが仕方がありませんね。

「総合的な探究の時間」と卒論の研究テーマの絞り込み

■7月28・29日、8月1日の3日間で、3回生ゼミの夏期集中面談を行います。対面式は難しいので、zoomを使った面談にします。今年は、ゼミ生の人数がすなくなめで12人です。1人30程度、面談を行なってもらいます。面談の目的ですが、卒業論文のテーマを明確にしていくことにあります。まだ焦点化…というレベルにまではいかないと思いますが、少なくとも今よりもう少し絞り込んでいきます。

■本当は、3回生になってゼミに所属する以前に、一定程度、自分が関心のあるテーマに絞り込みをかけて、その関心をもとにどのゼミに所属するのかを考えて欲しいと思っています。しかし、私見では、現在の社会学部社会学科のカリキュラムは、そのような問題関心の絞り込みに相応しい形にはなっていないように思います。問題意識が曖昧なまま、ゼミの所属を決めて、ゼミに入ってから、自分は何を研究するのかを考える…そういうパターンの人が多いのではないかと思います。しかも、1回生の入門ゼミ(「社会学入門演習」)は1セメスター(1年次前期)に開講されますが、その次の演習(「基礎演習」)は4セメスターに開講されることになります。ほぼ1年間、演習形式の授業を受けないことになります。本当は、この1年間で自分自身の問題関心を絞り込んでいって欲しいのですが、それは各自に任させることになります。各自で履修登録をした授業を受けながら、そのような問題意識の絞り込みをやっていける人は良いのですが、そうでない人は(こちらが圧倒的に多数派)、状況に流されるままにゼミに所属してしまうことなります。これは、個人的な見解ですが。これは大変困ったことだと思うのです。

■さらに、個人的な見解を付け加えれば、大学に入学する以前から、つまり高大連携事業の段階から、実質的なカリキュラムは始まっているべきかとも思います。高校では、2022年度より「総合的な探究の時間」に取り組むことになっています。この「総合的な探究の時間」という授業では、これまでの知識習得型ではなく、生徒の皆さん自身が疑問や関心を持ったテーマについて探究すべき具体的な課題を設定し、調査や実験、プレゼンテーションを行っていくことが求められているといいます。大学のカリキュラムも、このような新たな「総合的な探究の時間」を経験した人たちは、大学の授業において何を期待するのでしょうか。本当は、その辺りのことを、高大連携事業の中で考え、新たな事業に取り組んでいくべきなのでしょうね。もし、このような「総合的な探求の時間」と大学の高大連携事業がうまくつながるようになると、その後に続くカリキュラムはどうしていくべきなのでしょうか。その辺りの見通しも、きちんと立てておく必要があります。

■社会学部は、2025年度に深草キャンパスに移転します。組織も改組して、新たなカリキュラムで出発します。現在、そのカリキュラムを具体化していく作業に(私よりも)若い教員の皆さんを中心に取り組んでいただいているわけですが、ここに書いたようなことについてもしっかりご認識いただきたいと思っています。時間をかけて、入学前から(0年次から)、少しずつ無理なく自分の問題意識を絞り込んでいくことができると思うのです。

前期最後のゼミ

■今日は、2限が1回生の「社会学入門演習」、4限が3回生の「社会学演習IA」でした。それぞれの前期最後のゼミになります。両方ともひと通りやるべきことを済ませてきたので、今日は、学生の皆さんにいろいろ話を聞かせてもらうことにしました。ゼミ生、お互いにとっても、良い刺激になるのではないかと思っています。

■1回生の入門演習では、大学に入学して約4ヶ月が経過して、今何を思っているのか、どんなことを感じているのか語ってもらいました。大学の中で、あるいは学外で、いろんな活動や取り組みをしながら少しずつ経験を積み重ねている人がいる一方で、自宅と大学を往復しているだけで終わってしまったという人もいました。アルバイトをしてみたいのだけど、アルバイトを募集しているところに電話をすること自体が、ドキドキしてなかなかできない…という人もいました。笑顔のまま黙っていましたが、内心では「可愛らしい〜」と思いました。私が担当したクラスの中だけでも、いろんな大学1回生がいます。こういうのは慣れですから、頑張ってトライしてみてほしいです。それぞれ、「自分が理想とする素敵な大人」になれるように、いろんな経験を積み重ねていってほしいと思います。

■3回生のゼミでは、夏期休暇中の予定について聞いてみました。多くのゼミ生がインターンシップに参加する予定になっていたり、現在、申し込みをして結果待ちという感じでした。インターンシップの間に、社会調査実習に取り組み、卒論の研究に取り組み、アルバイトをして、旅行をして、家が農家なので稲刈りの手伝いをして…と、それぞれに多忙な夏期休暇になりそうです。まあ、その一方で、アルバイトだけで何も予定がありません…という人もいました。

■まあ、人それぞれなのですが、それでも、自分が学生だった時代とは全然違っているなあと思ってしまいます。私は大学院に進学したので、具体的な就職活動というものをした経験がなく偉そうなことは言えないのですが、今の学生の皆さんたちと比較すると、当時の学生はもっとのんびりしていました。当時の学生が怠けていたというよりも、それが普通の時代だったのです。

■当時のことですが、社会は少しずつよくなるはずだ…と信じることができました。経済も発展していました。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という本が売れて、日本人が日本の社会に自信を持つことのできた時代でした。これから、「VUCA時代」を生きていかねばならないと言われているZ世代の学生の皆さんには、信じてもらえないと思いますが。

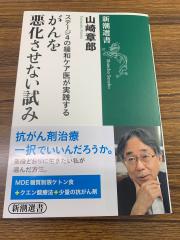

『ステージ4の緩和ケア医が実践する がんを悪化させない試み』 ( 山崎 章郎、新潮選書)

■先日お会いした高橋卓志先生からいただいた書籍です。筆者は、在宅での緩和ケアに取り組まれている医師の山崎章郎です。山崎章郎さんが、ステージ4であることがわかったのは、2018年の夏のことになります。そこからご自身が体験したことをもとに、話は進んでいきます。山﨑さんが選択した治療…というか、残された人生の生き方とは、ご本人も書いておられますが、多くの医師からは評価されないことのように思います。でも、人の人生を根本から考える時、大切なことは、余命の物理的な時間の長さではないと思うのです。残された日々を大切に生きて、人生を完全燃焼させていくことでしょう。それが、家族のような周囲の方達にとっても大切なことだと思うのです。もし、そう思われるよう出したら、この本は役に立つかもしれない。

■先日お会いした高橋卓志先生からいただいた書籍です。筆者は、在宅での緩和ケアに取り組まれている医師の山崎章郎です。山崎章郎さんが、ステージ4であることがわかったのは、2018年の夏のことになります。そこからご自身が体験したことをもとに、話は進んでいきます。山﨑さんが選択した治療…というか、残された人生の生き方とは、ご本人も書いておられますが、多くの医師からは評価されないことのように思います。でも、人の人生を根本から考える時、大切なことは、余命の物理的な時間の長さではないと思うのです。残された日々を大切に生きて、人生を完全燃焼させていくことでしょう。それが、家族のような周囲の方達にとっても大切なことだと思うのです。もし、そう思われるよう出したら、この本は役に立つかもしれない。

■Facebookに、この本のことを投稿したら、職場の若い職員さんがすぐに購入して読み始めたと言ってくださいました。私の拙い紹介でもお役に立てたようで、嬉しかったです。その方も、ご家族を癌で亡くされているとのことでした。私の父親も、肺癌で亡くなりました。平均年齢まで生きて、最後は、抗がん剤治療で苦しみました。父親自身の選択ではありましたが、こういった治療が父にとって本当に良かったのかどうか、私にはよくわかりません。私が父の看病をしながら思ったことは、自分がどのように死んでいくのか、どのように余命を完全燃焼させるのか、若いうちからきちんと考えて、周りの家族にそのことを伝えておくことが大切だ…ということです。自分の父親にはそれができていませんでした。いわゆる終活というやつですね。終活は、早めに始める必要があるということを、結果としてですが、父は私に説明してくれたのだと思います。