関西学院同窓会滋賀支部の新年会

▪️昨日は、母校・関西学院大学同窓会滋賀支部の新年会が開催されました。滋賀支部の様々な行事にできる限り参加するようにしています。毎年、総会については草津で開催されますが、新年会は前回からここ近江八幡市で開催されるようになりました。新年会は、朝、長命寺にお参りにしたのち、市内での食事会ということになります。長命寺は、長命寺山の中腹なあるお寺で、西国三十三カ所第31番札所になります。車でも参拝できますが、昨年は808段あるという石段を登ってお参りさせていただきました。

▪️今年も参拝するぞ…と張り切っていたのですが、二度寝をした結果、寝坊をすることになってしまい、参拝を断念せざるを得ませんでした。残念です。ところで、なぜ長命寺に参拝させていただくのかといえば、長命寺の御住職と福住職が共に、私たちと同じ関西学院大学の同窓生だからです。そのようなご縁もあって参拝させて頂いるのです。今年は、福住職が山腹に広がる境内を学術的に、そして非常に丁寧にご説明くださったのだそうです。寝坊をしてしまい参拝できなかったことが悔やまれます。

▪️食事会は、14名の方が参加されました。実際には、私よりももっと年上の先輩たちも会員におられるのですが、卒業年次からいうと、この日の参加者の中では「年寄り」の方になります。一番お若い方とは20年近く卒業年が違います。こういう世代を超えての交流って楽しいですよね。そうそう、こういうこともありました。昨日の参加者のお一人は、私が学生時代に入っていた関西学院交響楽団の後輩であるKくんのことをよくご存知でした。Kくんと学生寮が同じだったのです。学生寮の先輩と後輩の関係になるそうです。私は、よくその寮に泊めてもらっていたので、寮での出来事に関してもいろいろ知っているのです。そのようなことがわかり、とても話が盛り上がりました。それから、昨日、初めて滋賀支部の行事に参加された方のお子さんは、龍谷大学社会学部の学生さんであることもわかりました。ちょっと、焦りました。今後も、同窓会活動にできる限りになりますが、積極的に参加したいと思っています。

▪️以前に書いたことと、また同じことを書きます。龍谷大学の同窓会組織である校友会にも、滋賀支部ができたことを再びお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ龍谷大学校友会滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

(トップの写真は、関西学院大学同窓会滋賀支部のfacebookへの投稿からお借りいたしました。ありがとうございました。)

正月の琵琶湖

▪️子どもの頃は、1月は5日頃までは、どこのお店も閉まっていました。相当食料を買い込んでいたと思います。しかし、現在は、イオンなどは元旦も開店していますし、滋賀の地元のスーパーである平和堂も2日から開店しています。

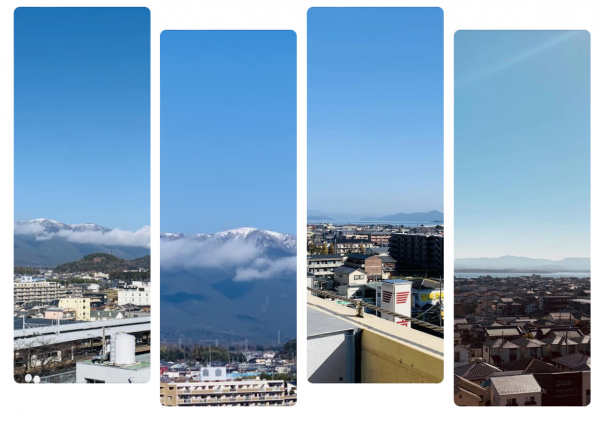

▪️2日に娘の家族が我が家にやってくるということで、堅田にある平和堂(アルプラザ)へ買い出しに行きました。平和堂に向かう途中、車の中から湖西の比良山系の頂が雪で白くなっていたことがわかったので、平和堂では屋上に車を駐車することにしました。写真は、その屋上の駐車場から撮ったものです。

比良山系のようにははっきり見えませんが、ビルやマンションの隙間から沖島や湖北にある伊吹山もなんとか眺めることができました。南湖も穏やかな雰囲気を漂わせていました。この日、滋賀は快晴でした。

▪️でも、すでにこの時点で、能登地方を大きな地震が襲っていました。そして夕方、羽田空港で日本航空(JAL)機と海保機の衝突事故が起きました。

▪️2日に出た「『令和6年能登半島地震』に関する学長メッセージ」です。龍谷大学では、新潟県、富山県、石川県および福井県に実家のある学生の皆さんに、ご自身やご家族の人的被害および家屋の倒壊等の住居の被害有無について知らせてほしいとの連絡が送られています。この大学全体の動きに先立ち、私が勤務する社会学部の教務課では、ある職員さんが個人的にいろいろ対応してくださいました。私も協力して北陸出身のゼミ生や実習を履修している学生さんの安否の確認をしました。今は、LINEで学生さんたちと連絡を取り合いますので、こういう非常時には大変助かります。大切なインフラになっていると思います。LINEのサービス開始は、2011年6月23日だそうです。ということは、東日本大震災の際には、まだLINEはなかったのですね。

初詣と地震

▪️1月1日の元旦の16時10分頃、自宅がガタガタ揺れ始めました。地震だということはすぐにわかるわけですが、いつもと違って揺れの時間がく長く、少し血の気が引くような思いでした。気分も少しだけ悪くなってしまいました。テレビを視ると、能登半島で地震が発生し、津波も能登地方には津波警報が発令され、そのうちに大津波警報が発令されることになりました。能登半島やその近くだけでなく、北は北海道から南は九州までの日本海側には津波警報が発令されました。

▪️震度7ということで、地震の被害が甚大であることは予想できましたが、次第に現地からの映像が届くようになり言葉を失いました。道路はうねり割れて避難の移動も困難な場合があることがわかりました。建てられてから時間が経過したと推測される古い家々がひどい被害を受けていました。加えて、火災です。報道では、輪島の市街地が200棟が全焼したとのことです。言葉が出てこないのですが、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。現時点で30人の方達がお亡くなりになっています。被害のひどい能登半島の先端地域まで、救援の手ができるだけ速やかに届くことを願っています。

▪️知人にも北陸地方で暮らしている方達がおられます。そのうちのお1人が、facebookにご自宅の様子を投稿されていました。室内の本棚が倒れ、書籍が散乱し、引き出しも飛び出していました。相当な揺れだったのだと思います。幸いなことに、知人は無事だったようです。もうお一人の方のご実家は、海の近くだそうで、強い揺れと津波警報で家屋の状況等確認する間もなく、皆さんで避難されたようです。ご家族や地元の方達は怪我もなくご無事とのことでした。元々、よく地震の起こる場所だったようですが、ここまで大きく、そして津波が発生するようなことが起こるとは想像しておられなかったようで、ショックを受けておられました。もう1人の研究仲間のご実家も石川県なのですが、こちらはまだ連絡が取れません。大丈夫かなと心配しています。

▪️そのようなことが起こるなどと予想できるはずもなく、天気も良かったので、初詣に出かけました。私が住んでいるのは大津市の新興住宅地なんですが、住宅地になる前は、近くの農村の里山でした。ということで氏神様はこちらかなと思う神社に毎年、初詣でお参りしています。清々しい気持ちになる良い神社です。坂を登ったところに境内があり、反対側には琵琶湖の南湖が見渡せます。社殿は昨年、新しく造り替えられました。神社の社殿を取り囲むように森があります。いつも思うのですが、こちらは何か「気」を感じるんですよね。しかし、新年のそのような清々しい気持ちも、氏神様には大変申し訳ないのですが、地震の発生でどこかに吹き飛んでしまいました。

兵庫高校64陽会の同窓会

▪️昨日は18時から、神戸で高校時代の同級生が集まるイベントがありました。兵庫県立兵庫高等学「64陽会」の同窓会です。私たちの高校全体の同窓会組織は「武陽会」といいますが、それとは別にそれぞれの学年の同窓会組織を、兵庫高校の前身である戦前の旧制第二中学校の1期生から数えた数字で「◯陽会」と呼んでいます。私たちは、64期生になるので「64陽会」になります。今回は、高3の時のクラスメイトにお声掛けいただき参加することができました。

▪️私は、高1の2学期に試験を受けて、広島県立皆実高校から兵庫高校に編入しました。人生で一番頭脳が冴えていた時代だと思いますが、試験に合格することができました。私個人は自ら進んで編入したいわけではなかったのですが、父親の転勤で仕方なく…。もし、編入試験に合格していなかったら、人生は大きく変わっていたと思います。たぶん。

▪️ということで、私は「転校生」でした。何度も転校してきたので、特に不満はありませんでしたが、中学時代からの仲間がいる同級生の皆さんとは、少し違っている感じがありました。神戸は生まれた土地ではありますが、いたのは5歳になるまでで、16歳で故郷に戻ってきても、どこか知らない土地に来たという感覚がありました。とはいえ、入学時期が半年ほど違うだけですから、同級生には「ウェルカム!」な感じで迎え入れてもらえたように記憶しています。それでも、自分は同級生の皆さんとは異質なところを感じていました。それは、「転校生」の性(さが)のようなものなのかもしれません。

▪️昨日は、わざわざ卒業アルバムを持参して参加しました。記憶にある方たちとはすぐに、記憶にない方とも、アルバムを通してお話ができました。もっとも、多くの皆さんは(自分も含めて)アルバムに写っている高校生当時とは、ずいぶん「変化」しているわけで…。しかし、変化している同級生から、たくさんお声がけをいただきました。また、じっくりお話をすることができました。「転校生」としては、とても嬉しかったです。また、こういう同窓会が企画されるそうなので、ぜひとも参加したいと思います。今日は、いろいろ懐かしい歌を同級生と一緒に歌う企画もありました。山本コータローの「岬めぐり」、懐かしかったです。今日は、団塊の世代の皆さんが経験された「歌声喫茶」の意味がよ〜くわかりました。

▪️写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真、同級生の炭谷吏一さん(左)のバンドの演奏です。炭谷さんはずっと音楽に取り組んでこられてきました。高校在学中から、お兄様とご一緒のフォークグループでプロデビューされていたからです。フォークといっても、あえていえば、パンクっぽいフォークでしょうか。昨日は、委員長としても、会場を盛り上げるミュージシャンとしても、大活躍されました。ご自身のライブステージの後は、私たちの高校時代に流行した歌を、会場全体で一緒に歌うことができました。少し前に「歌声喫茶」と書いたのはそういうことなんです。

▪️同級生の皆さんとは、いろいろお話をすることができました。同じテーブルの方はもちろんですが、わざわざ私に話をしにきてくれる方もおられました。ありがたいことですね。私たちは今年度で65歳になったか、これからなりまります…かなんですが、このような同窓会では、ここまでいろんな人生があったことを、お互いに知ることになります。もちろん、細かなことはわかりませんが、それぞれのこれまでの人生全体を感じ取るような感じでしょうか。これって大切なことなのかなと思います。また、これは同総会では「あるある」の話ですが、身体の不調とか、親の介護とか、どうしてもそういうことが話に出てきます。私のテーブルでは歯が抜けたのでインプラントしたとか、いろいろそういうのがあります。こういうのも、できればないほう方が、健康な方が良いわけですが、お互いの老いを確かめ合う、つまり「みんな、同級生は同じだね〜」という気持ちになれるのは、良いことなのかなと思っています。65歳を迎えた私たちが、残りの人生を、お互いに支え合うような気持ちになれるからです。

大阪駅の「天空の農園」

▪️ひとつ前の投稿にもあるように、昨日は、龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会でした。終演後はホール近くのバルでレセプションが開催されたので、あらかじめホテルを予約して宿泊しました。帰宅する際、大阪駅で上に登るエスカレーターが気になり、行けるところまで登ってみました。すると最後は階段になり、14階に「天空の農園」という場所を発見しました。本当に野菜を植えてありました。

▪️植えてあったのは、芽キャベツ、ケール、田邉ダイコン、天王寺カブラ、カリフラワー等です。どうして、ビルの屋上にこのような施設を設けたのか、その理由がよくわからないのですが、素敵だと思いました。コンセプトについても知りたいなと思いました。農園なんですが、公園でもあります。

▪️この「天空の農園」からは、豊中、尼崎、伊丹、宝塚、西宮方面がよく見えました。思い出深い、西宮の甲山が見えないかなと思ったのですが、ビルに隠れて見えませんでした。残念。梅田スカイビルの手前、開発工事が行われています。「グラングリーン大阪」というらしいですね。大阪で進んでいることを普段意識することもなくなっているので、この「グラングリーン大阪」のことを全く知りませんでした。梅田界隈を歩いていると、人が多くて…。自宅のある滋賀に戻ると、何かホッとしているような気がします。

龍谷大学のニュースセンターに掲載されました。

▪️先週の土曜日に開催された第1回「男の料理クラブ」(龍谷大学社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと・大津中央」)のことが、大学のホームページの記事になりました。社会共生実習の職員さんに丁寧な取材で記事にしていただきました。ありがとうございました。

「「男の料理クラブ」開催で60歳以上の高齢男性の老後を明るくコーディネート【社会共生実習】」です。ぜひ、お目通しいただければと思います。写真も多数掲載。参加者の表情もよく捉えられています。よろしくお願いいたします。

琵琶湖の水位低下 ANNニュース(12月7日)

▪️このニュース動画、「琵琶湖に“幻の道”が出現 カラカラでシジミ漁びっくり(2023年12月7日)」というANNのニュースです。琵琶湖の水位低下、今めちゃくちゃ深刻になっています。最近の報道を見ていると、過去の水位低下の時のことを思い出します。1994年、私は滋賀県職員でした。琵琶湖博物館開設準備室に勤務していました(正確には、滋賀県教育委員会事務局(仮称)琵琶湖博物館開設準)。このニュース動画にある「幻の道」を、その時実際に歩いています。

▪️過去、水位が低下した時、琵琶湖の下流、京都や大阪も含めてどのような状況になったのか、この記事が参考になると思います。長期間雨が降らなかったり、逆に、突然大雨が降り出したり…。これからの時代、気候変動に振り回されます。

伊吹山の茅刈り

▪️伊吹山の麓にお暮らしの高橋滝治郎さんのFacebookへのご投稿です。高橋さんは、鹿の食害と戦いながら伊吹山の草花を守る活動をされています。今年の7月12日の大雨で伊吹山の登山道が大規模に崩落し、現在は麓から登山をすることはできなくなっています。大雨であればこれまでもあったと思いますが、増えすぎた鹿が山に生える草木を食べてしまうことで、山の斜面が裸地化し、土砂流出が深刻化して、このような大規模な崩落が起きてしまったのです。このご投稿の中で、高橋さんは「シカの食害を受けて、茅場が衰退しないよう願うばかり」と書いておられます。伊吹山だけに限ったことではありませんが、この鹿問題、非常に深刻です。ニホンジカが増えた理由等については、環境省の以下のウェブサイトをご覧ください。

伊吹山とナンキンハゼ

▪️昨日は、自宅で終日諸々の事務仕事をしていたのですが、ちょっと身体を動かさないとと思い、いつもは車でいくスーパーまで、昨日は登山用のリュックを背負って歩いて行きました。写真は、その途中。いつもの近所の公園から撮ったものです。琵琶湖大橋、沖島、伊吹山が重なって見えます。伊吹山、鹿の獣害で山の形が変わるほど大変な状況になっています。今は、麓から登山もできない状況のようです。大変心配ですね。

▪️我が家の近くの並木には、この季節になると、まるでポップコーンのような白い実がなります。ナンキンハゼという樹なのだそうです。リースを作る際には良い素材になるようです。