デジタルを活用した地域課題解決事例選「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」

▪️「デジタルを活用した地域課題解決事例選『コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト』」。滋賀県地域情報化推進会議事務局(滋賀県情報政策課)が、募集しているアイデアコンテストです。この募集のことを知る少し前に、LINEをうまく使って、今の時代にあった自治会や小学校のPTAの運営をされているというお話を、大津市内にお住まいの知人Nさんから聞いていたところでした。自治会といっても色々なタイプの自治会があります。Nさんが自治会の役員をされた自治会は、街中の空き地に26軒の一戸建てが分譲されることで生まれた新しい自治会です。また、PTAも小学校ですから、若い保護者の方達が多いわけです。そのような自治会やPTA、夫婦や保護者の皆さんの多くが共働きであるということも大切な特徴かなと思います。

▪️Nさんは、そのような自治会やPTAの役員をお務めになりながら、従来の運営をできるだけ合理的に進めていくために、LINEを使った様々な工夫をされました。LINEは私のような者でも使っています。Nさんによれば、総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を見ると、LINEの利用率は、2012年は20.3%、2020年は、90.3%になっているそうです。もう、国民的な通信インフラといっても過言ではありませんね。ましてや、Nさんが役員を務められた自治会やPTAは若い方達が多いので、スマホの利用率やLINEの利用率も相当に高いと思われます。

▪️そのような状況のなかで、NさんはLINEの使った様々な工夫をされたのです。例えば、簡単な、あるいは形式的な承認だけであれば、どこかで会議を開催しなくてもLINEでもできます。これまでは、いちいち都合をつけて集まって会議を開いていました。しかし、LINEだと簡単に済ますことができます。また、様々な書類等の回覧も、LINEで一斉に回覧することができます。時間がかかりません。もちろん、「やはり紙で回覧してほしい」という一部の方達には、LINEと並行して、きちんと従来の回覧板で対応されています。以上のことは、Nさんが取り組まれた工夫のごく一部のことになります。Nさん、いろいろ頑張っておられます。

▪️冒頭に書きましたが、Nさんのお話を伺った少し後に、滋賀県の「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」のことを知りました。すぐに、Nさんにお知らせをしました。大変興味を持ってくださいました。コンテストの中身が、まさにNさんたちが取り組んでこられた工夫と合致していたからです。コンテストの締め切りは来月末で、少し先のことになりますが、そのうちにコンテストに応募されたかどうか、またコンテストの結果がどうだったか聞かせていただこうと思います。

https://shiga-lg.jp/showcase?fbclid=IwAR0WFg0cCwBEK134JF3g5dMR0QUli15kT0SCDPMaW5-BbCvNpoWxwf3IoGI

現場主義入門のゲストスピーカー

■木曜日の3限は「現場主義入門」という授業です。1回生を対象とした授業です。社会学部の理念は「現場主義」。社会学科、コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科、社会学部にはこの3つの学科がありますが、それぞれの学科に固有の「現場主義」に基づいた学びがあります。現場主義の理念に基づいた自分自身の学びを自分自身でどのように組み立てていくのか、今日は、4回生と卒業生のお2人がゲストとしてお話をしてくださいました。

■写真は、卒業生の尾形詩織さんです。現在は、ある学校法人の職員をされています。学生時代は、臨床福祉学科に所属されていました。今は、現代福祉学科に統一されていますが、尾形さんが在籍されていた頃は、臨床福祉学科と地域福祉学科に分かれていたのです。

■尾形さんは、アメリカでの短期留学をきっかけとして、大学で積極性を持って学ぶことの大切さに気付きました。また、アメリカでホームレスの方達にお話を伺うチャンスがあったようで、そのことをきっかけとして帰国後はホームレスの問題に取り組んで研究をされました。人生では、偶然ではあっても、いろんな出来事が転轍手の役割を果たすことがあります。彼女の場合は、その最初の転轍手が留学の経験だったのでしょう。大阪の釜ヶ崎のドヤ街のお話もされました。釜ヶ崎での街歩きをしている際に、案内してくださった方が、ドヤ街の建物にあるたくさんの小さな窓を見ながら、「この小さな窓一つ一つにおっちゃんたちの人生がたくさん詰まっているんやで」と教えてくださったことを絶対に忘れないと語っておられました。大変、印象深いお話でした。

■で、今日のお話の最後に写真に写っている屋台を使った活動について話をしてくださいました。彼女は、お勤めの学校法人の仕事以外に、この屋台を使った活動、そしてもうひとつ…なんだったかな、忘れてしまった(歳はとりたくない…)、とにかく3つの活動をされているのです。で、この屋台で、彼女は「手紙屋」という活動をされています。商売をされているわけではなく、この屋台を街中の公園にごろごろと押して行って、そこで手紙を書くのです。そうすると、「なにやっているんですか」と関心を持つ人が集まってきます。その時、「あなたも、手紙を書いてみませんか」と笑顔で呼びかけると、「あっ、いいんですか。やってみたいです」と、その場で彼女と一緒に手紙書き始めるのです。たくさんの人が集まる場所で、屋台を使って好きなことで人がつながっていく、そのようなイメージでしょうか。新しい心地の良い公共空間を自分たちで作り出していく試みといえるのかな。これは楽しそうです。

■尾形さんを指導されて、そして「現場主義入門」の授業を一緒に担当している現代福祉学科の教員の方が、こういう本があって面白いですよと教えてくださいました。『マイパブリックとグランドレベル ─今日からはじめるまちづくり』(田中元子、晶文社)。読んでみようと思います。

■尾形さんは、人前で話すのは得意ではない…とおっしゃっていましたが、実に楽しそうにお話をされていました。「仕事は、もちろん大変な部分もあるけれど、同時に、楽しいこともたくさんありますよ」と、ご自身の大学での学びの経験だけでなく、働くことの楽しさについて語っておられたことがとっても素敵だなと思いました。もちろん、楽しさといっても、それは与えられる消費的な楽しさではなくて、自分の思いやアイデアが、人とのつながりの中で、いろいろ刺激を受けながら形になっていくこと、そしてそのことが身の回りの社会を少しずつ変化させていくこと…そのようなことなのではないのかなと思います。

移動スーパー

■facebookを見ていると、以下のような東近江市にあるスーパーさんの投稿がありました。リツイートやシェアも希望されているので、以下に貼り付けます。

■「とくし丸」という移動スーパーの存在を初めて知りました。この「とくし丸」のことをYouTubeで検索してみました。過疎化した地域社会の買い物難民を救済するのに活躍していたようですが、最近は、都市部でも人気が出てきているようです。以下は、動画のニュースの内容の要約です。

・買い物弱者は、全国に825万人、65歳以上の24.6%。

・2012年に徳島県で創業。個人事業主のドライバーが提携がスーパーと提携して、スーパーの商品を販売代行する。

・買取ではない。スーパーが貸してくれたものを替わりに売る仕事。仕入れで自分の金を出さなくても良い。リスクが少ない。

・売れ残りはスーパーに返却できる。食品ロスを気にしなくても良い。

・コロナ禍で客単価も上がっている。売り上げの18%が事業主の収入になる。

・「お客さんの言葉に出来ない注文を言われなくても用意しておく。アマゾンのAIにはお客さんの心の中まで考えることは出来ない。」

・週に2回とか3回とか顔を合わせて、お客さんの気持ちや体調を見ながら欲しいものを提案していけるのは、「とくし丸」の強み。

・地方だけでなく、都市でも。坂が多い横浜の住宅地を走る、イトーヨーカドーの商品を積んだ軽トラ。

・イトーヨーカドー側も、これまで逃していた顧客を獲得するチャンスと捉えている。現代版の御用聞き。現在、43台が運行しているが、来年には100台に。事業で地域貢献して行ければ。

・「とくし丸」と提携するスーパーは全国で143社。売り上げだけでなく、雇用の受け皿としてドライバーも増加している。

・「人の暮らしのあるところには必ず買い物に困った人がいる」。

・頑張れば頑張るだけ、地元のスーパーと事業主に利益が還元される特殊な仕組み。

・80歳前後で買い物に行くのも大変という、買い物に行くのも大変だという属性のはっきりしたピンポイントの層に、3日あると全員に顔を合わせて直接話せるネットワークを持っている。

・これが10万人という数を超えると明らかにメディアの機能を保有したということになる。高齢者に特化した情報発信媒体に。

・週に2回顔を合わせて話している親戚にお兄ちゃんか、下手したら息子か孫かという関係性ができる。

椋川のノイバラのリース

■ひとつ前の投稿で、朽木の椋川(滋賀県高島市)でのイベント「第18回おっきん!椋川」に参加して楽しんできたことを書きました。写真はお土産の一部です。すごいでしょ、このリース。山から採ってきた木の実と針葉樹の葉っぱで作ってあるようです。「何の実、何の葉っぱなのか」とfacebookに書いてみたところ、植物の専門家、リース作りが好きな方が教えてくださいました。赤い実はノイバラで、緑の葉はヒバだそうです。クリスマスっぽい雰囲気ですね。我が家にキリスト教の信仰はありませんが、来月も中旬になったら自宅のドアに飾ることにします。あっ、そうそうリースの値段ですが、500円です。もっと高くても良いのにな〜。京都や大阪だと、2000円を超えても売れるような気がします。

第18回おっきん!椋川

■21日(日)、滋賀県高島市朽木椋川で開催された「第18回おっきん!椋川」に参加してきました。新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み、紅葉を楽しみながら山里を歩き、スタンプラリーをしてきました。とても気持ちが良かった〜。お土産もいっぱい買ってきました。毎年、1000人近くの方達がやってこられるようですが、今年はコロナ感染のこともあり事前に告知されなかったようです。それでも、300人の方達がこの山里にお越しになりました。

■現在は通信制の高校になっていますが、この高校の校庭が駐車場になります。以前は、今津西小学校の分校でした。2008年に廃校になりました。この学校の歴史については、こちらをご覧ください。

■スタンプラリーですが、これだけです。これで簡単にスタンプラリーができるんですね。どなたもいませんが、アルコールの消毒液と、ハンコとスタンプ台。セルフサービスです。そしてかつてこの地点から見えた風景写真と解説のパウチシートが置いてあるのです。いいですね。このような場所が、集落内に8箇所あり、散策しながら順番に巡っていきます。かつての山里の風景やそこでの暮らしに思いを馳せて、集落の中を散策するわけです。

■ 燃料革命以前、この村ではたくさんの炭が生産されていました。今とは風景が違うはずです。かつてはすべてが広葉樹ですし、ホトラと呼ばれる採草地もありました。ところで、滋賀県立大学環境科学部の学生の皆さんが、お手伝いをされていました。カッコいいな〜。

■時々、お土産を買いながらの楽しい散策でした。漬物や干し柿を買いました。新米も買いました。あと、見事な赤い実で作ったリースが500円。それから、籾を取った稲穂で作ったミニ箒等も。栗ご飯と小鮎の塩焼きを昼食にいただきました。栗ご飯をいただいた後に訪れたお宅では、定食を提供されていました。残念ながらお腹がいっぱいで食べられませんでした。

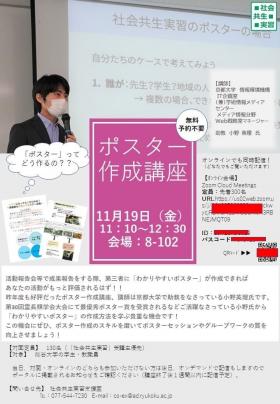

社会共生実習「ポスター作成講座」

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

活動報告会等で成果報告をする際、第三者に「わかりやすいポスター」が作成できれば あなたの活動がもっと評価されるはず!! 昨年度も好評だったポスター作成講座、講師は京都大学で助教をなさっている小野英理氏です。 第30回霊長類学会大会にて最優秀ポスター賞を受賞されるなどご活躍なさっている小野氏から 「わかりやすいポスター」の作成方法を学ぶ貴重な機会です! この機会にぜひ、ポスター作成のスキルを磨いてポスターセッションやグループワークの質を 向上させましょう!

■社会共生実習では、活動報告会を開催しています。この報告会では、次年度以降に「社会共生実習」を履修してみたい学生の皆さんや、他のプロジェクトの皆さん、そして地域の皆さんを対象に、ポスターを作成して、自分たちが取り組んできた活動や、その成果を伝えることになっています。ところが、実際にポスターを作成しようとすると、多くの皆さんは戸惑ってしまうわけです。「ポスターって、どうやって作れば良いのかな」ということになります。また、我流でポスターを作成できたとしても、読む人にはうまく伝わらないことがあります。せっかく頑張って活動して成果も残してきたのに、とても残念なことですよね。「自分たちの活動について何も知らない人にも、きちんと伝わるような工夫」が必要になるのです。今日は、ポスターを作成する際に前提となる基本的な考え方をわかりやすく整理していただくとともに、具体的なポスター作成のテクニックについてご講義いただきました。

■おそらく、こういうポスターを作成する能力って、大学を卒業した後、企業等で働く際にもきっと役立つのではないかと思います。

【追記】講師の小野先生、お薦めのサイトです。基本的なデザイン手法を学ぶためにとても参考になるサイトとのことです。

伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン

龍谷マルシェ2021

■龍谷大学農学部は、龍谷大学の中では一番新しい学部です。2015年に設置されました。農学部設置の際には、委員としていろいろお手伝いをさせていただきました。そういう意味でも、他学部ではありますが、農学部の活動には強い関心を持っています。今回は、親しくさせていただいている農学部の石原健吾先生から、左ように「龍谷マルシェ2021」の開催について連絡がありました。

■龍谷大学農学部は、龍谷大学の中では一番新しい学部です。2015年に設置されました。農学部設置の際には、委員としていろいろお手伝いをさせていただきました。そういう意味でも、他学部ではありますが、農学部の活動には強い関心を持っています。今回は、親しくさせていただいている農学部の石原健吾先生から、左ように「龍谷マルシェ2021」の開催について連絡がありました。

■この中に、11月21日に「浜大津こだわり朝市」に出店することが書かれています。この「浜大津こだわり朝市」は、大角街中に賑わいを作るために、京阪浜大津駅の改札口を出たところにある「スカイサークル」で開催されている、近江のこだわり地域資源を持ち寄って交流しているアットホームな朝市です。私も依頼されてこの朝市の実行委員になっているのですが、ずいぶん長い間幽霊委員のままできちんと役割を果たせておりません。私に期待されているのは、おそらく大学や学生と朝市を繋ぐことなのだと思うのですが…。

■先日、石原先生から「ランチ一緒にしませんか」とお誘いを受けました。その際、この朝市に農学部の学生の皆さんに出店していただくことはできないだろうか…とご相談をさせていただきました。石原先生には大変前向きに捉えていただき、農学部の関係者に働きかけていただきました。結果として、今回の「龍谷マルシェ2021」の一環として出店していただけることになりました。

■学内外でいろいろ相談されることも多いですが、こうやって私の方からご相談をさせていただいたり、お願いをしたりすることもできることは、大変幸せことだなあ〜と思っています。こういうのって、とても大切なことだと思うんですよね。

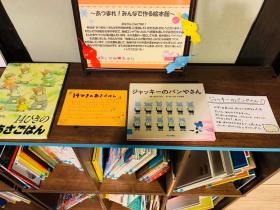

「あつまれ! みんなで作る絵本館」

■社会学部の地域連携型教育プログラム「社会共生実習」で、私が指導している「地域エンパワねっと中央」を履修している学生たちが、「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントを、11月6日(土)・7日(日)の両日に、大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場に開催しました。親子の皆さんが、何組も集まってこられました〜。(後で、本文の続き書きます)

■大学のホームページにも記事が掲載されました。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-9466.html

■以下は、プロジェクト「地域エンパワねっと・中央」を含む地域連携型プログラム「社会共生実習」を紹介する動画です。

地域エンパワねっと中央「あつまれ!みんなで作る絵本館」

■大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場にして開催する「あつまれ!みんなで作る絵本館」、昨日より始まりました。龍谷大学社会共生実習・地域エンパワねっと中央の学生たちの取り組みです。ホームセンターで購入したカラーボックスを絵本の本棚にして使っています。この取り組みのコンセプトについては、額に入れて説明してあります。もちろん、親子で絵本を楽しんで欲しいということもありますが、絵本を通して、親子の間で交流が生まれたらなあ…という思いとともに企画されています。カラーボックスの上には、ちょっと秋らしい飾り付けもされていますね。

■大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場にして開催する「あつまれ!みんなで作る絵本館」、昨日より始まりました。龍谷大学社会共生実習・地域エンパワねっと中央の学生たちの取り組みです。ホームセンターで購入したカラーボックスを絵本の本棚にして使っています。この取り組みのコンセプトについては、額に入れて説明してあります。もちろん、親子で絵本を楽しんで欲しいということもありますが、絵本を通して、親子の間で交流が生まれたらなあ…という思いとともに企画されています。カラーボックスの上には、ちょっと秋らしい飾り付けもされていますね。

■集まった絵本は、昨日で378冊。それぞれのご家庭でいらなくなった絵本を、中央学区の幼稚園、小学校、自治連合会の皆さんに呼びかけてご寄付していただきました。幼稚園と小学校で148冊、地域からは230冊の絵本(児童書を含む)をご寄付していただきました。素晴らしいです。すごいことですよね。本当に、地域の皆さんには感謝しかありません。ありがとうございます。11月6日と7日はイベントも開催しますよ。どうぞ、皆さん、お近くを通りかかったら立ち寄って見てください。「まち家オフィス結」は、どなたでもご利用できます。

地域エンパワねっと・中央「あつまれ!みんなで作る絵本館」

■指導している社会学部の社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」の取り組み、履修している学生たちが頑張って進めています。この「あつまれ!みんなで作る絵本館」は、多くの皆さんに、今は読まなくってしまった本棚の片隅や押入れで眠っている絵本(児童書も含む)を持ち寄っていただき、大津市役所の「町家オフィス結」を会場に、11月と12月にそれぞれ2週間、親子で気軽に立ち寄って交流することのできる場所、「絵本館」を開設しよう…そのような企画です。

■中央小学校の児童の皆さん、中央学区にお住まいの皆さん、龍谷大学の教員の皆さんにもご協力いただき、すでにけっこうな冊数の絵本が集まっていますが、まだまだ頑張って集めています。絵本が自由に読めることに加えて、期間中の土日には、読み聞かせや工作などのコーナー的なイベントも用意されています。楽しいイベントになったら良いなと思います。「町家オフィス結」のスタッフの皆さんも応援をしてくだいます。ありがとうございます。私も授業の合間に時々様子を見に行きますし、土日に実施されるイベントでは学生の皆さんのお手伝いをしようと思っています。上の画像は、中央学区の自治会に配布する予定のチラシとポスターです。それぞれ個性的ですね。うまく作れているなあと感心しています。

■もし、このブログの記事をお読みの方で、「家にある寄付しても良いよ」「いらないのがあるから使って」という絵本がありましたら、龍谷大学瀬田キャンパス6号館社会共生実習支援室、あるいは大津駅や浜大津駅から10分弱の距離にある「町家キャンパス結」までお持ちいただけますでしょうか。どうぞ、よろしくお願いいたします。