地域エンパワねっとの進捗状況

■金曜日の2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)です。このfacebookで以前にも報告したように、私が担当しているプロジェクトでは、2チームが活動しています。ランタンのイベントを開催するチームと、写真展を開催するチームです。

■前者のチームでは、小学校の体育館をお借りしてランタンのイベントを開催しますが、準備が進んでいます。1リットルの牛乳パックを400個集めます。まだ100個ぐらい。写真ですが、表面のシートを剥がして、底をカットしているところです。あとは、イベント開催時に、参加する小学生や地域の皆様が、部分的にカットしたり(窓のような穴をカットする)、絵を描いていたり、カラーパラフィンを貼り付けて、自分のランタンにしていきます。そこにそれぞれの「願い事」を書いて、最後は内側に小さなLEDキャンドルを置きます。コロナ禍でいろんな行事が中止になってきた状況で、地域の皆さんにとって素敵な「思い出」作りができればといいなと思っています。

■ もう一つのグループは、写真展の準備をしています。地域の高齢者の皆さんに、「写ルンです」というレンズ付きのフィルムを使って、自分にとっての思い出の場所(大切な場所)の写真を撮っていただき、加えて、どうして思い出の場所なのかを丁寧にヒアリングして、その写真とヒアリングのデータを使って写真展を開催します。自宅に閉じこもりがちな高齢者の皆さんが、かつて慣れ親しんだ街中で交流できる場をつくろうというのが狙いです。

■ 2つのグループは、それぞれの取り組みの準備に加えて、来月に開催される社会共生実習の報告会に向けて、取り組みの内容を紹介するポスターを作ったり、プレゼンテーションの内容も相談して詰めていかなければなりません。パソコンに向かっているグループは、写真展のグループですが、ポスターの中身を相談しているところです。プレゼンテーションは、1人の教員が担当するプロジェクトごとに5分と決められています。私のところは2チームなので、それぞれ2分半ほどの時間になります。短い時間で、自分達の取り組みのポイントをきちんと伝えられるかな。頑張ってください。

■ちなみに、学生の皆さんのそばに立っている男性、もちろん私ではありません。私と同じように「課題発見×課題解決」型のプロジェクトを指導されている川中大輔先生です。現代福祉学科の教員をされています。私よりも一世代ほど下の若い方ですが、いろいろ話ができる仲間という感じの方です。まあ、老人に合わせてくれているんだとは思いますけどね。

Cafe Ryukoku &で中井久夫を読む。

■昨日、木曜日は留学生の授業の日でした。毎回、悶々としながら授業をしています。でも元気に授業をやっています。日本語のレベルがまちまちの留学生の授業はなかなか難しいですね~。

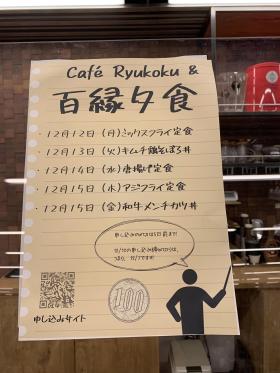

■授業の後は「Cafe Ryukoku &」で一服。深草キャンパス内のカフェですが、ほぼ毎週、授業の後にビールを飲みにいって「常連になる努力」をしています。日本酒「北船路」(大津・平井商店)を置いてもらわないと…と頑張っています。でも、いまのところカフェにおいてあるのはビールだけです。

■昨日のビールのお供は、退職された原田達先生にお薦めいただいた精神科医・中井久夫さんの文庫『精神科医がものを書くとき』です。この日は、「百縁夕食」が開催されていました。たくさんの学生が夕食をとりにきていました。「百縁夕食」、こんな企画です。

お払い箱になった「テレビ会議システム」

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■学生さんたちからは世界仏教文化研究センターに関わる質問は出てこないので、私が何かお話をするわけでもないのですが、一教員としてはいろいろ勉強になりました。社会学部が深草キャンパスに移転することで、玉突き的にいろんな課題が生まれて、そのことは学生の皆さんの活動にも影響を与えている、与える可能性があるということがよく理解できました。

■ところで、お借りしていた共同研究室の隅を見ると、「テレビ会議システム」が置かれていました。今は、コロナのために会議も、主にteamsやzoomが、授業の場合もGoogle Meetを使って行うようになり、この「テレビ会議システム」、現在では全く使われなくなっています。私が研究部長を務めているときは(2015年〜2016年)、「テレビ会議システム」が大活躍をしていましたが、技術革新で、あっという間にお払い箱になってしまいました。個人的な印象ですが、急に必要とされなくなった、時代遅れになった…そんな感じです。「テレビ会議システム」は機械ですが、なにか寂しさを漂わせているような気持ちになります。「長い間お疲れ様でした」という声をかけてもらえるわけでもなく、忘れ去られているかのようです。

大詰めの卒業論文

■ 金曜日4限は「社会学演習IIB」4回生のゼミです。いよいよ卒業論文の提出期限が来月の12日(最終は15時)に迫ってきました。コロナ禍により、卒論の提出もすでにオンラインになっています。学生の皆さんも大変ですが、指導する教員の側も大変なんです。卒論の構成もできて、書くべき内容もはっきりしているのに、文章を書くことが大変…という人もいます。頑張ってもらうしかありません。まずは自分で書かなければ添削もできません。

■添削といえば…昔は、赤ペンを持って正月返上で必死のパッチになって添削していました。でも、ある時ふと、「なんで自分は正月休みを返上して、学生さんたちの『下請け』やってるねん」と気がつきました。アホですね。今は期限を決めて指導をしています。必死のパッチにならないといけないのは、教師ではなく学生さんたちですから。

■この4回生ゼミ、基本は対面式なのですが、いろんな事情を抱えたゼミ生のためにオンラインも取り入れたハイブリッド形式で行っています。自分のiPadを教室に備え付けのプロジェクターに繋いで投影して、zoomを使って参加できない学生さんたちをつないでます。レジュメや資料等もペーパレス。スマホやパソコンを通して配信されます。

■この日はゼミの後に、残った1人の学生さんの指導を行いました。若い頃だと、カンカンになって指導をしていましたが、カンカンになっても卒論のレベルが上がるわけではないので、今はタンタンと(淡々と)諭すようにしています。頑張って追加の聞き取り調査をしてもらうことにしました。頑張ってもらうしかありません。過去に優秀論文に選ばれた人の場合ですが、卒論を執筆しつつも、ギリギリのところまで諦めずに追加の調査をしてデータを補強していました。そういう人もいるのです。コスト・ベネフイットで卒論に取り組むと、あかんと思います。卒業論文は、大学4年間の自分の学びの総決算ですから。

■写真は、淡々と諭している私です。タンタン。

牛乳パックを再利用したランタンのイベント

■担当している地域連携型プロジエクト「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)、現在高齢者の皆さんを対象としたイベントを企画しているチームと、地域の子どもの皆さんを対象したイベントを企画しているチーム、2チームに別れて活動しています。写真は、そのうちの後者の子どもの皆さんを対象としたチームの様子です。

■この写真の場所なんですが、瀬田キャンパス6号館のプレゼンテーション室です。コロナ禍の前は、この部屋で教授会や研究科委員会を、また現代福祉学科の学科会議を開催していましたが、今はあまり利用されることがありません。

■で何をしているところかを説明しなくてはいけませんね。この後者のチームでは、牛乳パックを再利用したランタンを並べて、子どもたちを中心としながらも、そこに高齢者の皆さんも加わって世代間交流のイベントが開催できたらと、頑張って準備を進めています。この日は、実際に牛乳パックを再利用した試作品のランタン並べてみて、どんな雰囲気なのかをチェックしているところです。光源ですが、本物のロウソクではなくLED電球を使ったロウソク型のライトを使用しています。

■実際には、再利用した牛乳パックに絵を書いてもらい、小さな穴や窓を作って内側に色のついたパラフィン等も貼り付けることになっています。それを学生たちだけでなく、子どもや高齢者の皆さんにもしていただき、加えて「願い事」も書いていただく予定になっています。参加型のイベントです。写真の幻想的な雰囲気も、パラフィンを使って色づくことでもう少し異なる雰囲気になるのかもしれません。

■学生の皆さんは、コロナ禍が続く中、従来、地域で行われてきた運動会、夏祭り、文化祭等の様々活動が中止になっています。そのような中で、なんとか地域や地域の皆さんと関わった思い出を、子ども皆さんが持つことができれば…学生の皆さんはそのような思いから、この企画を思い立ちました。

■写真をご覧いただけばわかりますが、花弁のような形になっています。この花弁のそばに、絵を描いて「願い事」を書いたランタンを立てて並べてもらうのだそうです。会場の場所の広さに応じて、この写真の「基本パターン」を、あとどれだけ準備しないといけないのか…、まだまだ考えないといけないことがたくさんあります。

■このイベントを開催するためには、準備の段階から、様々な立場の、たくさんの皆さんにお願いをして関わって頂かねばなりません。大量の牛乳パックをどのように集めるのか、会場となる場所をお借りするために関係者の皆さんとどのようにスケジュールを調整するのか、そのようなお願いをして交渉を行うことも、学生の皆さんにとっては初めてのことで、ある意味、大人になっていくための大切な機会になるのではないかと思います。

■もうひとつの高齢者を対象としたチームでは、写真展を開催する予定になっています。「写ルンです」という今から35年ほど前に流行った「レンズ付きフィルム」を地域の高齢者の型たちにお渡しして、それぞれの方にとって懐かしい思い出の場所を撮影していただきます。そのあと、学生たちは高齢者の型たちからその場所の思い出について聞き取り調査を行います。

■写真展は、そういった地域の思い出=地域の記憶を多くの皆さんと共有するためのイベントになります。写真が、そして写真に写った場所に埋め込まれた思い出が、地域の皆さんをつないでいく、そのような場に写真展がなったらいいな…そのような企画です。大津市の中心市街地には、マンションがどんどん建設され、ここに転入されている若い世代のご家族が増えています。そのような皆さんにとっても、地域との関わりをみつけていただけるきっかけになればと思っています。

■今日は、その説明会でした。エンパワねっとを応援してくださっている地域の方のサポートもあり、説明会は無事に終了したとの報告がありました。参加予定の皆さんにイベントの趣旨を理解していただけたようです。学生の皆さんには、引き続き、頑張っていただきたいです。

原田達先生、宮本孝二先生とお会いしました。

■昨日、木曜日は、深草キャンパスで留学生のための授業がある日でした。深草キャンパスに行くと、私自身は瀬田キャンパスですので、普段お会いできない方たちと立ち話をすることができます。今日は授業の後、偶然に、以前、社会学部教務課におられた職員さんにお会いすることができました。とてもお元気な方で、周りをハッピーにできる素敵な方です。今度、深草の共通の仲良しさんと飲み会をしようということになりました。まあ、第8波でどうなるかではありますが…。

■昨日、木曜日は、深草キャンパスで留学生のための授業がある日でした。深草キャンパスに行くと、私自身は瀬田キャンパスですので、普段お会いできない方たちと立ち話をすることができます。今日は授業の後、偶然に、以前、社会学部教務課におられた職員さんにお会いすることができました。とてもお元気な方で、周りをハッピーにできる素敵な方です。今度、深草の共通の仲良しさんと飲み会をしようということになりました。まあ、第8波でどうなるかではありますが…。

■深草キャンパスの後は、高槻市へ移動しました。7年前まで龍谷大学社会学部に勤務されていた原田達先生と、桃山学院大学に勤務されていた宮本孝ニ先生と、高槻のお店でご一緒させていただきました。原田先生とはたびたびお会いしていますが、宮本先生とは本当に久しぶりにお会いすることができました。社会学の専門雑誌『ソシオロジ』の編集委員をご一緒させていただいていた時ですから、もう10年ほど昔のことになります。10年経っていますが、私はもう本当に老人になってきましたが、宮本先生はぜんぜん雰囲気が変わっておられませんでした。びっくりです。

■原田先生も、宮本先生とは15年ぶりにお会いされたのだそうです。どうして、ひさしぶりの懇親会が実現したのかといえば、先日、原田先生とお会いした時に、たまたま宮本先生のお名前が出てきて、2人でお会いしたいなあ〜という話になったからなのです。ちなみに、原田先生と宮本先生は、大阪大学・大学院の同窓生です。阪大の関係者のお話もたくさん出てきます。

■いろいろな話題で盛り上がりました。久しぶりですからね。盛り上がると同時に、時々、70歳になる前に亡くなった方のお話も出てきました。90歳を超えるご高齢にも関わらず元気にお過ごしの大先生のお話も出てきました。お2人は70歳を超えておられますし、私も来年は前期高齢者ですし…。やはり、そういう話が出てきますね。

■18時過ぎから始まった懇親会は、お2人とも控えめな「呑み」で、21時前にはおひらきとなりました。それでも、2時間半。あっという間でした。またお2人との再会を楽しみにしたいと思います。

■昨日のお店は、JR高槻駅の北側のエリアにある素敵な和食のお店でした。原田先生は、時々、ご利用になるようです。この日も、次回の予約をされていました。かつて勤務されていた大学の同僚だった皆さんとお会いするのだそうです。この同量だった皆さん、もちろん70歳を超えておられると思いますが、歳を取ってきて、いつ体調が悪くなってしまうかわからないので、会う「頻度」を上げてこられたようです。年に1回が半年に1回。半年に1回が3ヶ月に1回という具合に。年齢を重ねて、こういう仲間が、たくさん周りにいることは、とても大切なことだと思います。

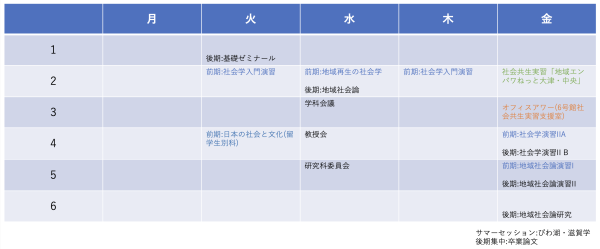

2023年度の時間割

■来年度(2023年度)の時間割が暫定的に決まりました。2024年度は特別研究員になる予定です。研究専念の年度にさせていただきます。大学教員生活で研究に専念できる最後の年になります。2025年と2026年度で研究成果の報告、成果物(著書、論文)の提出、成果の大学への還元を行い、2026年度を最後に龍谷大学を定年退職いたします。定年退職に向けて、いよいよカウントダウンを行う感じになってきました。

■そのようなわけでして、来年度、2023年度は「社会学演習IA」(前期)と「社会学演習IB」(後期)、すなわち3回生のゼミの担当から外れます。仮に、来年度2023年度に3回生のゼミを担当しても、2024年度は私は特別研究員になる予定であるため、4回生に進級したゼミ生の指導ができなくなることから、あらかじめ募集を行わない決まりになっています。また、来年度は、今年度に引き続き留学生別科の「日本の社会と文化」の授業を担当します。

大学には「きっかけ」がたくさん埋め込まれている。

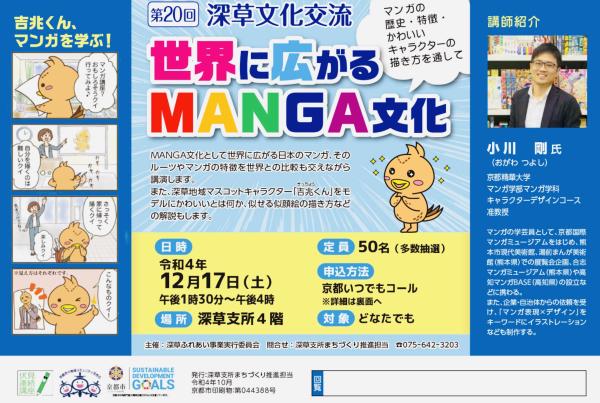

■ 担当している「社会学演習IB」(3回生ゼミ)のKくんが、このチラシを私に渡してくれました。

■Kくんは、社会学部の学生なので普段は瀬田キャンパスで勉強しているのですが、ボランティア活動の関連で本部のある深草キャンパスで活動をしてきました。このボランティア活動が、Kくんの社会との関わり方、社会のイメージや感じ方に大きく影響を与えたようです。ちょっとした「きっかけ」で、若い方達は大きく成長されますね。本当は、大学には、そのような「きっかけ」がたくさん埋め込まれています。偶然、理由はよくわからないけれど心にピンとくるものがあれば、一歩踏み出してみることが大切だと思います。

■で、このチラシ。ボランティアで親しくなった京都市役所深草支所の職員さんから知り合いに紹介してほしいと頼まれたのだそうです。お近くにお住まいの皆さん、詳しくは、以下をご覧いただければと思います。

https://fukakusafureai.com/culture_news/

【追記】■既に定員が埋まったという情報も伝え聞きました。すみませんが、上記URLに記載されている電話番号から募集状況をご確認ください。

牛乳パックのランタン

■ 担当している「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)は、現在、2グループに分かれて活動しています。

■夏休みをコロナ第7波で奪われ活動できませんでした。後期になり、企画を練りながらやっと動き始めたら、今度は第8波がやってきました。なかなか難しいです。全国で、地域エンパワねっとのようなPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)やCBL(Community Based Learning:地域連携型学習)に取り組んでいる学生や教職員の皆さんは、わたしたちと同様コロナに翻弄されていることでしょうね。でも、頑張りましょう‼︎

■学生たちが活動する地域では、様々な活動がコロナにより中止になっています。地域や人とつながる大切な思い出づくりができなくなっています。エンパワねっとのひとつのグループは、牛乳パックと小型のLEDライトを使ったランタンによる参加型のイベントを企画しています。コロナの隙間をぬって、なんとか実現してほしいです。

■写真は試作品です。牛乳パックの表裏のシートを剥がして、絵を描き、そこに願い事を書きます。このランタンを何百個も並べて…。詳しくはまたfbで報告できればと思います。あれっ?さいとうゆうきくんの願い事は「ねたい‼︎」やん。まあ、試作品ですからね、許してやってください。

■今日は、午後3時から学生の皆さんが地域の方に参加型のイベントに関して相談をする日でした。私は昼過ぎまで大学で入試の仕事がありましたが、その後は、この相談の場に同席することができました。状況が大変厳しいというお話からスタートして、いろいろアドバイスをいただきました。いろんな方達にお願いをしなければなりません。また、調整もしなくてはいけません。おそらく、そのような経験をすることで、学生の皆さんは「人間力」を鍛えていくのかなと思っています。学校という制度は、個人の努力を評価する仕組みになっています。自分が頑張れば、それが結果として現れてくるわけです。しかし、学校を終えて一般社会に出ると、自分が頑張ったとしても必ずしも良い結果が生まれるわげではありません。いろんな方達の協力がなければうまくいけません。卒業までにそういった経験をしておくことは、とても大切なことだと思っています。

基礎ゼミナール

■龍谷大学社会学部社会学科では、大学に入学したての1回生・1セメスターのときに「社会学入門演習」を全員が履修します。しかし、その後、2回生後期・4セメスターで必修となっている「基礎ゼミナール」まで、演習はありません。大学4年間の1年間、演習がないのです。これは個人的な意見ですが、継続して演習が行われるなかで、学生の皆さんがそれぞれの問題意識を持つことができるようにしていくべきだと思っています。もっと言えば、高大連携のプログラム、そして1回生・2回生の演習が続く中で、学生の皆さん(高大連携では高校生の皆さん)が、自分自身で「大学で自分は何を学びたいのか」を明確にしていけるように支援していくべきだと思うのです。

■私が担当する「基礎ゼミナール」も、もちろん学科で定めたシラバスに従って進めていくわけですが、その上で、以下の点に重点を置いて進めています。

①自分自身としっかり向き合い、自分は何を学びたいのかを考えてもらいました。残りの2年間で取り組みたい自分自身の研究テーマを明確にするということです。これは、3回生以降のゼミの選択とも深く関係しています。自分の学びを支えてくれる教員は誰なのかを考えなければなりません。ゼミ選択をいい加減に行わないということでもあります。本当は、この①の部分については、時間をかけて1回生の時から丁寧に継続的に支援を行なっていく必要があると思うのですが、前述の通り、1年間の空白があります。その結果、自分なりに研究テーマを見つけられた人と、そうでない人がいます。そのようなこともあり、各自の今後のキャリア形成とも関連づけながら、この①の段階を丁寧に進めていきました。

②自分の研究テーマを、ゼミの仲間とのグループワークの中で言葉にして話しあってもらいました。まずは、研究テーマをキーワードレベルにして話しあってもらいました。その次は、研究テーマを文章にしてもらいました。自分の研究テーマが少し具体化しているはずです。その文章をもとに再びグループワークを行い、仲間から質問やコメントをもらって、自分自身の研究テーマをより明確にしていきました。現在、この段階まで進んでいます。

③自分の研究テーマに関して、文献やインターネットで簡単な調査を行ない、それらを整理して、パワーポイントで発表してもらいます(8分程度)。来週から、この発表を行います。1回の演習で4人か5人に発表してもらう予定ですが、全員で質問やコメントをして、それぞれの研究テーマがさらに深まっていくようにできればと思っています。

■左の写真は、上記の②のグループワークに取り組んでいるところです。全員に、クラウド型教育支援サービスの「manaba」に自分自身の研究テーマに関する短いレポートを投稿してもらっています。スマートフォンを通して、manabaに投稿された短いレポートを確認し、お互いにコメントや質問をしています。グループに分かれた方が盛り上がります。今は、各自のスマートフォには必ずLINEが入っているので、このLINEの「あみだくじ」の機能を使って、4つのグループに分かれてグループワークを行いました。この時は、「あみだくじ」を使ってさらにもう1回グループをシャッフルしました。

■いよいよ秋が深まってきました。今月末には、ゼミ選択の説明会があり、どのゼミを志望するのか決めなければなりません。「履修志望ゼミ申込」書を提出することになります。そこには、第一志望と第二志望のゼミに関して、志望理由を書かねばなりません。「基礎ゼミナール」での経験が役立ってほしいと思っています。しっかりした志望理由を書いてほしいと思っています。