「浜大津こだわり朝市」

■昨日、朝の7時半から「浜大津こだわり朝市」に参加しました。毎月第3日曜日、京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出た場所で開催されています。ここは屋根もあるし、朝市を開催するにはとても良い場所だと思います。ところで、今までこの朝市を運営されている「こだわり大津百町市運営委員会」の、わたくし、幽霊委員でした。何年も前に副委員長をされている福本正馬さんに運営委員会に入ってほしいと頼まれて了解のお返事をしたまま、実質的にはずっと参加できていなかったのです。でも昨日は、きちんと参加させてもらいました。とはいっても、最後の撤収作業をやっただけで、ほとんどの時間はお店を見て回って買い物をしながら、出店されている方たちや、来場されたお客さんと話をしていただけなのですが…。

■この「浜大津こだわり朝市」、大変賑わっています。普通のお客さんだけでなく、山歩きのグループやランニングのグループも立ち寄られていました。そして驚いたことに、ちょっとした宴会も始まりました。例えば、沖島(近江八幡市、琵琶湖に浮かぶ離島)の漁師さんたちのブースで、できたばかりのワカサギの天ぷらと鮒寿司を買って酒の肴にして、その近くの小川酒店のブースから堅田の酒蔵・浪乃音さんの地酒を買って、開いたテーブルで小さな宴会が始まるのです。素敵ですね。なるほどね〜。こういう楽しみ方もあるんだ。私はといえば、木下酒店さんのブースで、勧められるままに「波乃音」を何種類も試飲させていただき、朝から脳みそも心も緩んでしまいました。

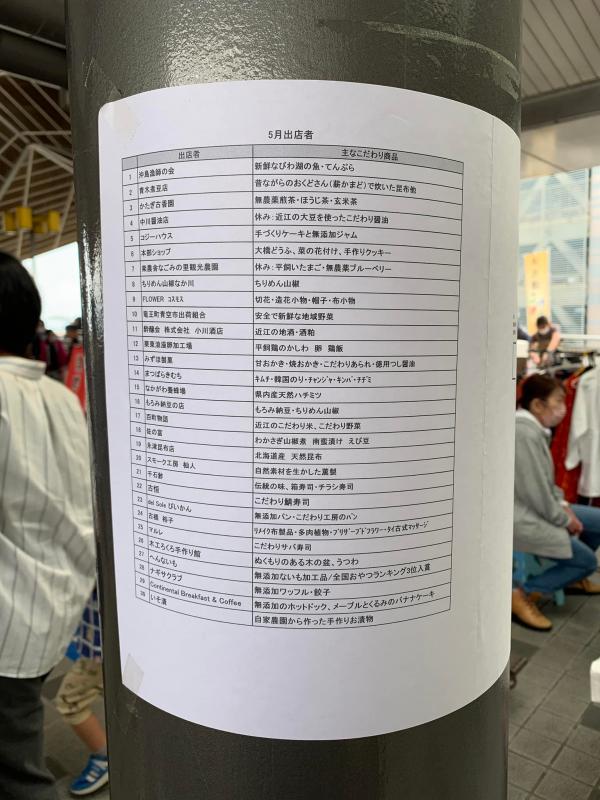

■「浜大津こだわり朝市」は、今年の10月で20年めに突入するのだそうです。以前は、地域のNPOが運営されていましたが、その後は運営委員会に引き継がれ、現在に至っています。下の写真は、会場に貼ったあった出店者のリストです。全部で30団体。けっこうな数です。昨年度はコロナ禍のまっただ中で、8月と9月そして2月を除いて、全部で9回開催され、17,200人が来場されました。平均1,900人の来場者が、多いときは、約2,200人の来場者があったようです。出店数も多い時は32店、賑わっていますね〜。

■ところで、この「浜大津こだわり朝市」を運営する「こだわり大津百町市運営委員会」ですが、今年の1月に「大津市道アダプトプログラム制度」参加団体に認定されています。この「大津市道アダプトプログラム制度」、大津市が以下のような目的で導入しています。大津市のホームページからの引用です。

「アダプト」とは、英語で「養子にする。」という意味があります。自治会・学校・企業等の団体が道路・河川・公園等の公共財産の里親となって清掃等の活動をおこなう一方、行政は、清掃用具の貸出し・支給等をおこなうといった、市民と行政がお互いの役割分担を定めて公共財産の管理を「協働」して行っていく手法で、公共財産の適正な環境確保と公共財産への愛護意識の高揚を目的としたものです。大津市では、平成20年度途中から市道の管理方法のひとつとして導入しました。

■ということは、この京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出たところは市道になるわけです。「浜大津こだわり朝市」は、市道で開催されているわけです。通常、無許可では、市道で商業行為を行うことはできません。中心市街地に賑わいを作ることを目的とする「浜大津こだわり朝市」での活用については、正式に認められています。「浜大津こだわり朝市」のために、毎月の道路使用許可申請を行っています。同時に、単にこの市道をただ利用するだけでなく、この市道の清掃等の維持管理を年に2回行うことになったわけです。言い換えれば、「こだわり大津百町市運営委員会」と市役所が市道の管理を協働で行っているわけです。この制度のこと、一昨日の「こだわり大津百町市運営委員会」の総会で初めて知りました。道路だけでなく、河川等についてもこの制度が適応されるようです。どういう展開が可能なのか、この「浜大津こだわり朝市」とはまた別に考えてみたいと思います。

■昨日は、市道の管理を行っている路政課のある建設部の部長さんが来場されていました。ずっと中心市街地の活性化に関わってこられた方です。この部長さんは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」が始まった時以来のお付き合いになります。いろいろ、ご相談をさせていただこうと思います。

「浜大津こだわり朝市」の総会

■今日は、浜大津で毎月開催されている「浜大津こだわり朝市」を開催している「こだわり大津百町市運営委員会」の総会。ずいぶん前に、手伝ってとお願いされていたのに、そのことを長らく失念していました。改めて「あんた、委員なんやで」と言われて「えっ、マジっ‼︎」となり、今年度からきちんと総会にも出ています。本当に申し訳なかったです。

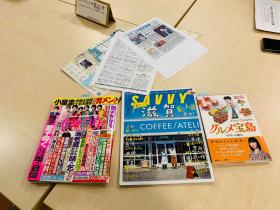

■月1回開催されるこの朝市には、滋賀県中から出店されています。来年は、20周年になります。すごいことですね。今月は、明日、開催です。最近は、いろんなメディアにも取り上げていただいています。

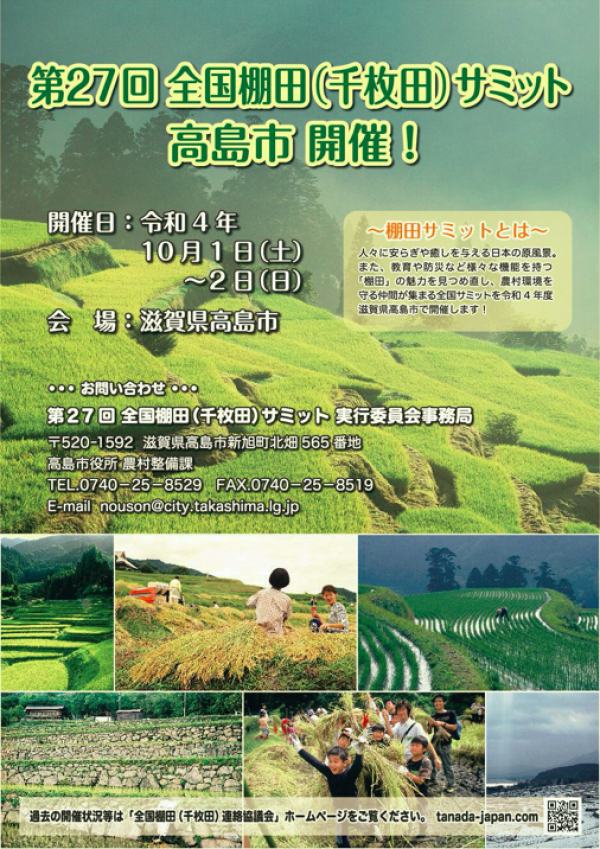

第27回全国棚田(千枚田)サミットと分科会

■10月1・2日の両日、滋賀県高島市を会場に第27回全国棚田(千枚田)サミットが開催されます。基調講演や事例発表の後、4つの会場に別れて分科会を開催することになっています。私もそのうちのひとつの分科会でコーデイネーターを務めます。今日は、その分科会の高島市役所の担当課との皆さんとの打ち合わせをzoomで行いました。中山間地域の持続可能性(幸せに住み続けられる可能性)を高めることにつながるヒントが共有できる分科会、そして同時に、行って良かったと思えるような楽しい分科会になればと思っています。

■現在、高島市からの中山間地域に関する委託研究に龍谷大学の社会学部・農学部・経済学部の教員で取り組んでいます。今回の4つの分科会のうちの3つの分科会で、この委託調査に取り組んでいる龍谷大学の教員がコーディネーターを務めます。

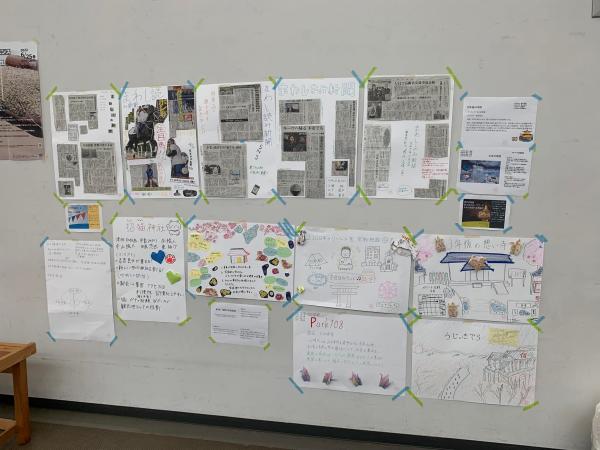

猪瀬ゼミの「まわしよみ新聞」

■瀬田キャンパスの6号館の壁に「まわしよみ新聞」に掲示されました。私のゼミでも「まわしよみ新聞」を取り組んでいますが、社会学部社会学科の猪瀬ゼミでも毎年取り組まれています。そして、こうやって6号館の壁に、「壁新聞」のように掲示されています。これから4回に分けて順番に掲示していかれるようです。どれだけの人が足を止めて眺めているのかわかりませんが、私はじっくり拝見させていただいています。

■もうひとつは、何の授業でしょうか。やはり壁新聞ですが、タイトルは「理想の宗教施設」になっています。猪瀬優理先生のご専門は宗教社会学なのです。ひとつひとつ拝見していくと、学生の皆さんの宗教観や死生観がうっすら見えてくるような気がします。おそらく、猪瀬先生のご研究にも、ヒントを提供しているのでしょうね。

■こちらは、7年前の脇田ゼミでの「まわしよみ新聞」です。この学年は、2017年の春に卒業されています。社会人になって5年目ですか。頑張って働いているかな。

■ところで、ゼミで今年も「まわしよみ新聞」を実施していることを投稿したところ、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんからコメントをいただくことができました。以下は、そのコメントです。

新聞は「ガチャ」なところがあって。紙面を開くまで、どんな記事が掲載されているのか?よくわからない…という「福袋型メディア」です。

「知りたいことを知る」には非効率的ですが(それは検索型メディアのネットなどで調べたらいい)「ガチャ」「福袋」だからでこそ「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会う可能性がでてくる。新聞の可能性と面白さはそこでしょう。セレンディップなメディアであるということ。

ネットにはネットの良さ(ダメなとこ)があり、新聞には新聞の良さ(ダメなとこ)がある。そういうメディア特性を知ることは情報化社会、情報文明の時代には非常に重要かつ必須のスキルではないかと思います。

■「ガチャ」って、カプセルトイのことですね。wikipediaの説明ですが、「小型自動販売機の一種で、硬貨を入れ回転式レバーを回すとカプセル入りの玩具などが出てくるもの、またその取り出した玩具」のことになります。開けてみるまでは、何があるのかわからないわけです。陸奥さんは、そのガチャと呼ばれるカプセルトイと新聞は似ていると言っておられます。なるほど。確かに、ネットの検索型メディアとは違って、「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会うことになります。そこに魅力があります。そこに価値があります。これまで自分が知らなかった世界が目の前に広がっているような感じがするのです。

■新聞だけでなく、大学での「学び」についても、このような広がりがあります。陸奥さんの表現で言えば、「セレンディップ」ということになります。「セレンディップ」とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見することと言われています。大学に入る前には考えていなかった、新しい知の世界に出会う、予想外の知の世界に出会う、そのことにこそ大学での「学び」の魅力があるのだと思います。それは、自動車の免許を所得するために自動車学校で勉強したり実技を身につけたりするのとは違っています。自動車学校のゴールは、免許を取得して安全運転ができるようになることの1点にありますが、大学の「学び」はその人ごとに違う「学び」があるはずです。その「学び」を積み上げていくのは、知の世界を広げていくのは自分自身でなければなりません。大学の教員は、その積み上げていくことを手助けはしてくれますが、あくまで積み上げるのは自分自身なのです。そうでないといけないと思っています。

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(1)

■今年も「まわしよみ新聞」の季節がやってきました。今日と来週、この「まわしよみ新聞」に取り組みます。

■取り組んでいるのは3回生の「社会学演習IA」の皆さんです。普段、新聞を読むことないそうですが、興味深そうに新聞を読んで、切り抜きしています。そうです、新聞って面白いんです。

■この作業の後に、なぜこの記事を切り抜いたのか、グループごとに語り合ってもらいます。なぜ切り抜いたのか、個々人のセンスが問われることになります。また、この4月から新しくゼミの仲間になったわけですが、この「まわしよみ新聞」でお互いを知ることになります。そして、それぞれの社会への関心の持ち方を語ることが、結果として、お互いにとっての良い知的に刺激にもなります。

■「まわしよみ新聞」の発案者は陸奥 賢さんです。今年も、お世話になっています。ありがとうござます。

「社会学入門演習」で農学部を訪問。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■その古本先生に、キャンパスの植栽のことでお尋ねしたことがあります。瀬田キャンパスにはヤマモモが植えてあるのですが、古本先生は、そのヤマモモの実で学生と一緒にジャムを作っておられました。そのことを思い出して、少し詳しいことをお尋ねしたのです。そこからスタートして、ジャムに加えて古本先生が養蜂をされていることから蜂蜜の話にも広がっていきました。古本先生のご専門は、トウモロコシのゲノム解析なのですが、そのような研究上の仕事以外に、学生とジャムを作ったり、蜂蜜を採取したりと、地域社会で興味深い活動をされているのです。

■というわけで、「農学部と社会学部の教員と学生で、ジャムと蜂蜜を使って、何か素敵なことができたらいいね〜」、「今年の春から使えるようになった『STEAMコモンズ』はキッチンもついているし、あそこでオープンなイベントができたらいいね」という話しになっていきました。そんなわけで、まずは古本先生と学生の皆さんに出会ってもらうために、今日の見学会を開催しました。どんな展開になるのか、まだはっきりしていませんが、この「社会学入門演習」の学生のうちで関心を持った人たちは、イベントの企画の内容を一緒に考えてくれるのではないかと思っています。

■今日は、古本先生が採取された蜂蜜の試食させていただきました。桜の花の蜂蜜と、いろんな花が集まった蜂蜜の2種類です。古本先生には、フランスパンまで用意していただきました。桜の蜂蜜ですが、喉の奥を甘みが通過するときに、独特の香りが花に抜けていきます。美味しい。

■社会学部の学生は、おそらく自分の学部に関係のある校舎にしか行かないと思います。今日は、「自分達のキャンパスのことをもっとよく知ろう」ということで、農学部の入っている9号館を古本先生に案内していただきました。私は、1回生の入門演習の担任ですのでこれは仕事なんですが、古本先生の場合は完全にボランティアです。今回の農学部見学会なんですが、古本先生とのfacebookでのやり取りから始まりました。先生、ありがとうございました。

庭の花たち(3)

■連休中、大阪に暮らしている息子が滋賀の我が家に帰省してきました。帰省とは言っても、自分が育った家ではないのですが。その息子も33歳になりました。自分が64歳なんだから、まあ、そらそうだなあ。せっかく滋賀に帰省したということで、息子は母親と一緒に滋賀の湖北にドライブに出かけました。これは親孝行でもありますね。で、父親はというと、自宅でパソコンに向かって仕事をしていました。そうなると、肩が痛くなり、首も凝ってくるわけです。

■合間に庭に出て気分転換に、落ち葉を拾ったり、生えてきて欲しくない草は抜いたり、庭の世話をしました。もう少し初夏の雰囲気のが漂っています。庭にも生えてくるホタルブクロなんですが、それとは種類と色の違うものを鉢に植えてみました。そろそろ花が咲き始めています。花壇というか、うちの畑ですね、そこに植えたミョウガも伸びてきました。我が家のハーブの中では、このミョウガが一番食卓に役立っているかな。今年もがんばってね(と、心の中でミョウガに声をかける)。

■先日の日曜日。起床後、さっそく庭に出ました。晩に落ちたシマトネリコとナナミノキの黄色い葉っぱを、まずは掃除しました。箒を使えるところはまだ良いのですが、狭いところや草木が茂っているところに落ちた葉っぱは手で取り除くことになります。大変といえば大変ですが、もう習慣のようになっています。おそらく、ご自宅にシマトネリコを植えておられるお宅は、この季節、我が家のように毎日掃除をされているのではないでしょうか。大変だけど、頑張りましょう。

■先日から、庭のニッコウキスゲが、咲き始めました。黄色い花がニッコウキスゲです。今年もよく咲いてくれました。ありがとう。裏庭のジャーマンアイリスも咲き始めました。けっこう、たくさんの蕾を確認できます。これからが楽しみです。ニッコウキスゲの右後ろの白い半透明のコンテナ。こののなかには、一郎、二郎、三郎、3匹のクサガメがいます。白い花は、白花タツナミソウです。お隣の庭に咲いているのですが、我が家の庭にも入ってきました。こういう可愛らしいのはウエルカムです。自分勝手なんですが。成長するともっと大きくなるようですが、我が家のタツナミソウの花は、今の所、こんな感じです。

■庭の法面にモミジが植えてあります。今は、青紅葉。新緑が美しいのですが、そのモミジの下にある階段の手すりがベトベトに。モミジをじっとみると、たくさんのアブラムシがついていました。アブラムシの排泄物は甘いので、それが手すりについてベトベトしていたのですね。なるほど。

■農薬は嫌なので、酢を原料にした忌避剤を振りかけましたが、果たして効いてくれたのかどうか。その後、雨が降って様子を見ていると、アブラムシがいなくなっていました。で、その頃、庭で見かけるようになったのが、テントウムシの幼虫。テントウムシはアブラムシをむしゃむしゃ食べてくれます。昆虫の同定など私にはできませんが、ネットで調べたところでは、どうもナミテントウムシの幼虫のようです。「ありがとう、君たちが頑張ってくれたのね…」と思うようにしました。もっと注意深く庭を観察していると、いろんな生き物の世界が見えてくるのでしょうね。

■ラベンダーの花にもハチやアブが寄ってきています。耳を澄ますと、羽音が聞こえてくるので、そばに寄ってみるとこんな感じ。小さな後ろ羽も見えるので、これはハチかな。

【第01弾】棚田米で酒造り 『第27回全国棚田(千枚田)サミット』

■高島市から棚田地域(中山間地域)の研究調査と、広報用動画の制作を委託されています。社会学部(3名)、農学部(3名)、経済学部(1名)の教員が連携してチームを作り取り組んでいます。今回は、社会学部の岸本文利先生が担当されている広報用動画の話題です。大学のホームページにあるニュースセンターでプレスリリースされました。

2022.05.02

全国棚田サミットに向けて、龍谷大学の学生と教員が協力し、動画で滋賀県高島市「棚田の今」を発信【本件のポイント】

第27回全国棚田(千枚田)サミットへの関心を高めるため、本学が協力して滋賀県高島市の棚田地域の今を動画で発信

人とのつながりが生まれる不思議な農村空間「棚田」をテーマに、そこで流れる時間を映像に【本件の概要】

棚田地域では、平野部と比べお米の収量が少なく労力も大きくかかり、耕作放棄地が増え続けています。しかし、棚田は、お米の生産だけではなく、良好な景観や湛水能力により土砂崩れといった災害発生防止の役割など多面的な機能を有しており、そこで暮らす人々にとってはもちろん、琵琶湖の水質保全のためにもとても大切です。

そんな棚田地域に関わってくれる方を増やすため、また中山間地域における農村保全の機運を高めることを目的として開催する第27回全国棚田(千枚田)サミット(令和4年10月1日~2日開催予定)への関心を高めるため、龍谷大学社会学部の学生と教員が協力し、滋賀県高島市の棚田地域を追いかけ、動画を作成します。制作された動画コンテンツは、YouTubeにて公開予定です。■ 内 容 棚田地域に暮らす方々の生活や取り組み、棚田地域を訪れた方々の活動や思いを取材し、映像化します。

■ 配信開始日 2022年5月6日(金)から配信開始

第一弾:「棚田米で新酒造り」

地元の老舗蔵元が棚田米を使って酒造りを行い、棚田をサポートしています。厳寒の新酒造りに密着。

第二弾:「幻の漬け物、畑漬け」

高島市棚田集落の伝統的な畑漬けは、水と塩だけで漬ける珍しい漬け物ですが、継承する人が減り、幻の漬け物に?龍谷大学の研究者も注目の漬け物です。

※第三弾以降は随時お知らせします。

■ 配信アカウント 第27回全国棚田(千枚田)サミット実行委員会

(リンク先:http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1630565098336/index.html)

※コンテンツ公開に合わせて上記ホームページ上に配信サイトのリンク先が掲載されます。問い合わせ先:社会学部教務課 Tel 077-543-7614 E-Mail shakai@ad.ryukoku.ac.jp

西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

孫のこと

■連休中に、ひな子となな望(ななみ)、孫の二人に会うことができました。昨日、私は仕事でしたが、孫たちは両親と一緒に和歌山の方面に遊びに行ったようです。この写真、昨日の一枚です。たくさんの写真を、家族専用のSNSで送ってもらいましたが、この写真が一番素敵だな〜と思いました。

■連休中のことも。1枚目の写真は、2017年3月16日。初孫のひな子、ひなちゃんと初対面した時の写真です。生まれて2日目。そのひなちゃんは、今年の3月に5歳になりました。来年の春には小学校に入学します。ということで、先日は、大阪梅田にランドセルの「予約」をしに行きました。ランドセル専門のお店です。ひなちゃんの希望のランドセルはこれ。インターネットで、前々から「これだ!!」と決めていたようです。今はいろんな色のランドセルがありますね。写真では、水色っぽく見えますが、目で見ると薄い淡い緑色です。このランドセルは祖父母からのプレゼントです。6年間、大切に使ってね〜。ちなみに、この写真のものはサンプルです。これから製作するのだと思います。完成はいつになるのかわからないようですが、入学式までには、ひなちゃんの自宅に届けられます。

■驚いたことがあります。ランドセルには、最初からタブレットが格納できるようになっていることです。孫の世代は、紙の教科書やノートだけではなくて、タブレットを使って学んでいくのですね。タブレットを使う学びが良いと必ずしも思っているわけではありませんが、その利用を当然のこととして学んできた子どもたちが大学に入ってくるのも、それほど先のことではないように思います。大教室で、大きな黒板に丁寧とはいえない板書書をしながら進められるような講義、古典的な大学の講義のやり方って、どうなっていくのでしょうね。