西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

孫のこと

■連休中に、ひな子となな望(ななみ)、孫の二人に会うことができました。昨日、私は仕事でしたが、孫たちは両親と一緒に和歌山の方面に遊びに行ったようです。この写真、昨日の一枚です。たくさんの写真を、家族専用のSNSで送ってもらいましたが、この写真が一番素敵だな〜と思いました。

■連休中のことも。1枚目の写真は、2017年3月16日。初孫のひな子、ひなちゃんと初対面した時の写真です。生まれて2日目。そのひなちゃんは、今年の3月に5歳になりました。来年の春には小学校に入学します。ということで、先日は、大阪梅田にランドセルの「予約」をしに行きました。ランドセル専門のお店です。ひなちゃんの希望のランドセルはこれ。インターネットで、前々から「これだ!!」と決めていたようです。今はいろんな色のランドセルがありますね。写真では、水色っぽく見えますが、目で見ると薄い淡い緑色です。このランドセルは祖父母からのプレゼントです。6年間、大切に使ってね〜。ちなみに、この写真のものはサンプルです。これから製作するのだと思います。完成はいつになるのかわからないようですが、入学式までには、ひなちゃんの自宅に届けられます。

■驚いたことがあります。ランドセルには、最初からタブレットが格納できるようになっていることです。孫の世代は、紙の教科書やノートだけではなくて、タブレットを使って学んでいくのですね。タブレットを使う学びが良いと必ずしも思っているわけではありませんが、その利用を当然のこととして学んできた子どもたちが大学に入ってくるのも、それほど先のことではないように思います。大教室で、大きな黒板に丁寧とはいえない板書書をしながら進められるような講義、古典的な大学の講義のやり方って、どうなっていくのでしょうね。

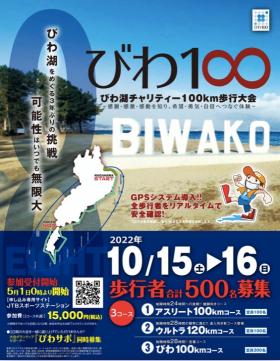

「第8回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に申し込みました。

■「第8回びわ湖チャリティー100km歩行大会」、③の「びわ100kmコース」に申し込みました。コロナ禍のため2020・2021年度は中止になりました。私は、過去4回完歩したので、今度は5回目です。4回も苦しみ抜いているので、未知の苦しみではありません。とはいえ、コロナですっかり運動をしなくなってしまったので、果たして完歩できるかどうか心配です。練習しなくちゃ。

■「第8回びわ湖チャリティー100km歩行大会」、③の「びわ100kmコース」に申し込みました。コロナ禍のため2020・2021年度は中止になりました。私は、過去4回完歩したので、今度は5回目です。4回も苦しみ抜いているので、未知の苦しみではありません。とはいえ、コロナですっかり運動をしなくなってしまったので、果たして完歩できるかどうか心配です。練習しなくちゃ。

■昔、一緒に歩いた、いやいや正確には一緒にスタートした滋賀県庁の皆さんにも「一緒にあるかへん?」と呼びかけていますが、今のところ反応がありません。仕方がない、今回は1人で頑張るかな。

■こちらは、「びわ100」関連のブログへの投稿です。以前のことになりますが、関東方面iにお住まいの方から、初参加する際に、とても参考になったとお礼のメッセージをいただきました。拙いブログの投稿ではありますが、ひょっとすると、他の初参加の皆さんのお役にも立てるかもしれません。

「龍谷大学吹奏楽部ブラスコンサート」(東近江市・あかね文化ホール)

こんばんは。

本日、東近江市あかね文化ホールにて龍谷大学吹奏楽部ブラスコンサートが行われました♪

クラリネットキャンディやマンボ・メドレー、2022年吹奏楽コンクール課題曲など計9曲を演奏し、充実した本番となりました😌 pic.twitter.com/x2NtMLSNpY— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 30, 2022

■昨日、東近江市のあかね文化ホールで開催された「龍谷大学吹奏楽部ブラスコンサート」、たくさんのお客様にお越しいただきました。ありがとうございました。コロナ禍で何度も延期になりましたが、関係者の皆さんのご尽力でやっとコンサートを実現することができました。

■さて、吹奏楽部のコンサート、普段は客席で聴かせていただくのですが、昨日は、舞台の袖で聴かせていただきました。そのため、これから演奏する気合の入った面持ちの部員の皆さんの様子や、演奏を終えてほっとした表情で戻ってこられた様子、そしてステージを支える裏方の仕事を担当する皆さんの様子も拝見することができました。

■さて、吹奏楽部のコンサート、普段は客席で聴かせていただくのですが、昨日は、舞台の袖で聴かせていただきました。そのため、これから演奏する気合の入った面持ちの部員の皆さんの様子や、演奏を終えてほっとした表情で戻ってこられた様子、そしてステージを支える裏方の仕事を担当する皆さんの様子も拝見することができました。

■昨日のステージの司会は、2回生の女子部員の方でした。笑顔で一生懸命司会をされていましたが、舞台袖では、何度も小さな声で練習されていました。おそらく初めてのことでとっても緊張されていたのでしょうね。そんな様子を拝見できたことも良かったなと思います。また、昨年のコンサートでは思うように演奏できなかった方が、一生懸命練習されたのでしょう、昨日は素晴らしい音色で演奏されていました。そのような成長されたことを確認できてとても嬉しく思いました。そして、いつものことではありますが、コンサートが終わると、皆さん各自の役割をテキパキとこなし、あっという間に会場から撤収されます。集団としてよく鍛えられているなあと思います。

■これまでもこのブログに書いてきましたが、部長(顧問)って、部員の皆さんから見ると、何かをするわけでもなく、ただ同行して会場にいるだけのおじさん…、いやおじいさんのようにしか見えないと思うのですが、私としては、部員の皆さんの一番近くにいる応援団・ファンのような感じのつもりです。これからも、部員の皆さんのすぐ近くで、龍大サウンドを楽しませてもらいたいと思います。いつも、ありがとう。

■これまでもこのブログに書いてきましたが、部長(顧問)って、部員の皆さんから見ると、何かをするわけでもなく、ただ同行して会場にいるだけのおじさん…、いやおじいさんのようにしか見えないと思うのですが、私としては、部員の皆さんの一番近くにいる応援団・ファンのような感じのつもりです。これからも、部員の皆さんのすぐ近くで、龍大サウンドを楽しませてもらいたいと思います。いつも、ありがとう。

■これからも夏期休暇まで、ステージが続きます。5月22日が守山市で「第11回ルシオール アートキッズフェスティバル」、7月10日が滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで「龍谷大学吹奏楽部 サマーコンサート 2022」、その後、7月には吹奏楽コンクール京都府大会、この京都府大会で京都府代表に選ばれれば8月21日に吹奏楽コンクール関西大会、8月27日には「夕照コンサート」と続きます。吹奏楽のことは何もわかりませんが、大変なことだと思っています。

■昨日のコンサートで幹事長が言っていましたが、現在、部員数は188名なのだそうです。コンクールのメンバーはオーディションで選ばれますが、その他のコンサートには全員が何かの曲を演奏できるように考えて(配慮して)いかねばなりません。この点でも監督や指導者の皆さん、そして幹部部員の皆さんのご苦労はけっこう大変なことだなあと思います。

■昨日のコンサートで幹事長が言っていましたが、現在、部員数は188名なのだそうです。コンクールのメンバーはオーディションで選ばれますが、その他のコンサートには全員が何かの曲を演奏できるように考えて(配慮して)いかねばなりません。この点でも監督や指導者の皆さん、そして幹部部員の皆さんのご苦労はけっこう大変なことだなあと思います。

■吹奏楽部のTwitterの写真についても少し。赤・青・黄色のキラキラしたモールを首からかけて、ステージ衣装の青ブレザーに少しだけラテンの雰囲気を醸し出しているのは、「マンボ隊」の皆さんです。練習を拝見した時は、ちょっと恥ずかしそうでもあり、少し心許なかったのですが、本番は、合いの手の声を入れたり歌ったりして見事に会場を盛り上げてくれました。素晴らしい。一番左の赤マンボさんは、来年の学生指揮者に就任する予定です。

■私が撮った写真についても少し。最初の写真、当日のホールアナウンスをされている部員。2枚目、舞台袖で控えている部員にスマホのカメラを向けると「ピース」をしてくれました。余裕ですね〜。3枚目は、打楽器の桴、マレットです。可愛らしい色がいっぱい。

【追記】■ 昨日アンコールのさいに、上手の舞台袖でもちろん演奏の邪魔にならないように注意しながらだけど、踊っていた(ように見えた)部員のお2人、下手にいる私の相手をしてくださってありがとう。ちょっとしたハプニングのような感じで楽しかったです。部長より。

teamsに参加できない

■コロナ感染拡大が始まり、大学の会議は、すっかりオンラインになってしまいました。今では、オンラインの方が良いという人の方が多いようです。コロナが収束したとしても、もう昔のように対面で会議をやることはなくなるのではないかと思います(どうやろ、知らんけど)。ところで、会議の多くはMicrosoft社のteamsを使うことが多いように思います。時々、zoomの会議も入りますが。

■一昨日は午前中に授業があったので、午後からの会議は、研究室のパソコンからteamsで参加しました。学科会議、教授会まで、順調に参加できていたのですが、そのあとの研究科委員会に参加しようとすると、いつまでたっても「今すぐ参加」ってのが出てきません。これをクリックして参加するのですが。予定されていた会議開始時間を過ぎてもいっこうに変化がありません。これはおかしいと思い、委員会の事務局の担当者のところを尋ねてみると、すでに会議は始まっていました。これはいかんと、その担当者の横で、自分のiPadを使って途中から参加することになりました。一昨日、研究室のパソコンは新しいものに替りました。リースなので、3年ほどで新しいものに変わります。その際、teamsの設定をきちんとしもらったはずなんですが…。

■委員会終了後、情報メディアセンターに行って、ことのしだいを話してどうしたら良いのか相談をしてみました。すると、センターの職員さんは、そういうことを自分もよく経験しているというのです。えっ…まじ。で、どうしたら良いのかと尋ねると、「いったんパソコンをシャットダウンして再度立ち上げてみてください」とのことでした。ああ、なるほど。Googleで「teams 会議に参加 表示されない」と調べてみると、こういうトラブルっていろいろあるようですね。まあ、不完全だということですね。

■退職するまでに、またいろいろ新しい仕組みが登場するのでしょうか。在職中はなんとか追いつこうとしますが、退職後は使うことがなくなるので、いわゆる「情報弱者」になっていくのでしょうね。

ひさしぶりの見学

■昨日は午前中が「地域再生の社会学」の講義、午後からは、学科会議、教授会、研究科委員会と会議が3つ続きました。会議は、すべてteamsによるオンライン会議。最近、もう昔の普通の会議には戻れない/戻らないのではないかと思っています。そんな気がしてきました。

■その後、瀬田キャンパスの青朋館へ。吹奏楽部の練習を見学させていただきました。今週の土曜日、東近江市の「あかね文化ホール」で「龍谷大学吹奏楽部ブラスコンサート」が開催されるので、「本番の演奏を聞かせていただく前に、練習の様子を拝見しておこう」と大学のバス停で思いつき、バスに乗らずに練習場に向かったのです。ひさしぶりに、吹奏楽の大きな音を身体全体で受け止めました。やはり、いいですね〜音楽は。

■少し写真の解説も。男子部員が3人たっていますね、これは「マンボ・メドレー マンボNo.5~テキーラ~エル・マンボ」(P.プラード、C.リオ/金山徹 編曲)の時のものです。彼ら、マンボのステップを踏みながら曲の途中で掛け声を発します。マンボですから。本番は、恥ずかしがらずに大きな声を出せるかな。左官屋さんみたいな3人。3人が持っているのは、サンドペーパーを板に貼り付けたものです。曲は、ルロイ・アンダーソンの「サンドペーパー・バレイ」。演奏に合わせて、板に貼り付けたサンドペーパーを擦って音を出します。振り付けも工夫してあります。楽しい曲ですね〜。3人の皆さん、満面の笑顔で擦ってくださいね。

■夏までにコンクールも含めていろいろ演奏会が続くわけですが、練習場の前に置いてあるホワイトボードには、それぞれの本番まで「後○日」とわかるように書いてありました。頑張ってください。今年も、全日本吹奏楽コンクールの金賞を目指してください。ところで、部員の代表である幹事長には、「少し練習場を整理したら。練習場をきれいにしておかないと、良い演奏できないよ」と言ったところ、それなりに綺麗⁈に整理整頓してくれていました。お疲れ様でした。ホワイトボードをみると、連休中には、コンクール出場メンバーを決めるオーディションも開催されるようです。部員数は、新入部員もあわせて190名ほどになりますから、オーディションを行うのも相当大変ですね。監督、ご苦労様です。

瀬田キャンパスのヤマモモ

■瀬田キャンパス内にあるヤマモモです。奥が雄木で、手前が雌木のようです。雌木の下には、ヤマモモの実の種らしきものがたくさん落ちていました。毎年、ヤマモモの実は、地面に落ちてしまっているのですね、たぶん。実は、ヤマモモには雄木と雌木があることを知りませんでした。イチョウと同じなんですね。このことを教えくださったのは、知り合いの植物生態学者のYさんからでした。Y さんありがとうございました。

■ヤマモモの実は食べられるそうです。そのことを教えてくださったのは、農学部の古本強先生です。古本先生は、この写真のヤマモモではなく、社会学部の建物である6号館の横、外周道路沿いに植えてあるヤマモモの実を、1回生の入門ゼミの学生の皆さんと一緒に収穫して、入門演習の班ごとにジャムを作って味を競い合ったそうです。いいですね〜、取り組みの内容が農学部らしいです。

■ということで、農学部の古本先生と一緒に楽しい学びのささやかなイベントを開催することにしました。古本先生は、瀬田キャンパスの近くで養蜂もされています。毎年、ニホンミツバチの蜂蜜を採取されています。ニホンミツバチは、いろんな花の蜜を集めてきます。百花蜜と言われています。その蜂蜜もヤマモモと共に味わおうというのです。場所は、瀬田キャンパスに新しくできた「Steam コモンズ」です。

■この「Steam コモンズ」ですが、以下の目的で瀬田キャンパスに設置されました。

STEAMコモンズは、 学生による「ものづくり」と「デザイン」を通した学生間の交流、地域コミュニティとの連携など を目的とした 活動空間 です。学部に関わらず、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、アート(Arts)、数学(Mathematics)などに触れる活動ができます。

日常的なものづくりや、自主的なプロジェクト活動が可能なFabエリア、英会話レッスンや調理活動スペースを備えたGlobal Lounge & Kitchenエリアで構成されています。

■この「Steam コモンズ」には、2つのエリアがあります。「Fabエリア」と「Global Lounge Kitchen エリア」です。古本先生とは、後者の、キッチンのついた「Global Lounge Kitchen エリア」でささやかなイベントを開催できればと思っています。食べられる野草に詳しい方等の協力も得て、楽しいイベントになればなあと思っています。

庭の花たち(2)

■若い頃、自分が歳をとったときにガーデニング好き、花好きになるなんて、想像できませんでした。自分でもびっくりです。今、自宅のリビングの窓を開けるとこんな感じになります。まず、ローズマリーの花が目に入ります。もう盛りを過ぎた感じですが、たくさん花が咲いています。その左は、冬から頑張って咲いているビオラ。そろそろ終わりかな。一番左はスミレです。小さな花がたくさん咲いています。背景ですけど、赤い花がチェリーセージ。

■左、ローズマリーの花を接写してみました。ひとつひとつは小さな花ですので、あまり細かな色や形は気にしていませんでしたが、じっくり見ると形な柄も美しいです。右、庭に法面のに咲いているツツジです。素人判断ですが、ヤマツツジではないかと…。庭師さんが庭の大改修の際に、植えてくださったようです。

■左、セイヨウイワナンテン。きれいに花を咲かせてくれました。右、アマドコロ。

■左、タイムです。グランドカバーとして法面に植えてありますが、春はこうやって花が咲きます。直径1cmにも満たない小さな花です。その小さな花は、無数のもっと小さな花でできています。右、ヒメウツギです。

■新しくスズランが仲間入りしました。義理の両親のお庭からのお裾分けです。うまくうちの庭に根付いてれるかな。

中井あけみさんのこと

■昨日のことになります。もんぺおばさんこと中井あけみさんがお亡くなりになったことを、お嬢さんのfbへの投稿で知りました。4月20日、72歳で永眠されたそうです。膵臓癌だったそうです。3月15日には、中井 あけみさんが執筆された『もんぺおばさんの田舎料理帖』の中から、家族に「車麩の煮付け」作ってもらい、そのことをfbに投稿しました。そして、中井さんご本人からもコメントをいただいていました。この前のことじゃない…。とっても驚いています。

■滋賀県の「農と食」で活動する女性たちの中心におられただけに、多くの皆さんがショックを受けておられるのではないかと思います。以下は、昨年、ご自宅で開催された朝市に遊びに行った時の投稿です。お会いしたときに、体調を悪くされたというようなお話をされていましたが、そういうことだったのか…。

【関連投稿】

「気まぐれ朝市」とシスターフッド

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

オンラインへの従属

■昨日は、朝9時半からオンラインで世界仏教文化研究センターの会議がありました。今日は進行役でした。早めに会議が終わったので、その後は、高島市から龍谷大学に委託される「中山間地域(棚田地域)に関する調査」の契約のことで、REC(龍谷大学エクステンションセンター)と研究部を訪問、担当の職員さんたちと打ち合わせをしました。

■この委託調査は昨年度に続く2年目で、社会学部、農学部、経済学部に所属する7人の教員で調査に取り組みます。昨年度は、コロナや幾つかのアクシデントにより、委託調査に十分な期間を確保して調査に取り組むことができなかったのですが、それでも頑張って報告書等の成果物を提出しました。そのことに、研究部の職員さんが驚いて感心しておられました。ちょっと嬉しかったかな。自己満足。

■2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」。授業の冒頭、来月開催される子ども向けアートイベントのことで、大津市役所の広報課の職員さんとzoomで打ち合わせ。このイベントのことについて説明を受けました。「地域エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんは、まちづくりの活動を体感するために、このイベントのお手伝いをいたします。昨年履修していた学生の皆さんの一部、そして私もお手伝いで参加します。

■3限はオフィスアワーで4限が4回生のゼミ。就活で4人が欠席していましたが、きちんとゼミは行いました。脇田ゼミの先輩が執筆した優秀論文をみんなで読みました。来週から、卒論に向けての研究の進捗状況を、毎回2人ずつ報告してもらいます。この連休の辺りまでは、4回生のゼミ生とzoomで個別面談も行います。

■そして、夕方、大津駅のカフェのWi-Fiでこの文章をfacebookに投稿しました。来週の火曜日の夕方、teamsを使ったオンラインの会議があるのですが、その後の用事との関係で、どうしても自宅や研究室から会議に参加することができません。今日は、カフェからteamsが繋がるかどうかチェックも兼ねてやってきました。つながりました。

■こうやってみると、すっかりコロナのせいでオンラインに適応した働き方をしています。適応と書きましたが、こういうオンラインを当たり前のように使用するシステムに従属させられているようにも思います。便利になっているのか、慌ただしくなっているのか…。たぶん、後者ですね。写真は、朝、RECに向かう際に撮った瀬田キャンパスのシャクナゲです。美しく元気に咲いているねと、心の中から語りかけました。