大津エンパワねっとを進める会・中央

■昨日の夕方、大津市の中心市街地にある中央市民センターで、「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。中央小学校区を中心とした中心市街地の皆さんと、「大津エンパワねっと」の学生の活動に関しての話し合いを行いました。だいたい月1回のペースで、このような会合をもたせていただいています。会の始まりは17時でしたが、少し早く着いてしまったので、ロビーで待機していました。

■中央市民センターのロビーで一番目を引くのは、壁に掛けられた地図ではないでしょうか。これは、かつて大津市長をされていた山田豊三郎さんの御宅に伝えられてきた大津百町の古絵図です。比べられるように、左隅には現在の地図が貼り付けてあります。古地図をご覧になってどう思うわれますか。江戸時代、比叡山の山頂から大津の街を眺めた時、鶴の形に見えることから、大津は「鶴の里」と呼ばれていました。古地図をもう一度ご覧ください。琵琶湖の湖岸に広がる市街地が「鶴の翼」に、山科、そして京都に向かう細い道沿いのところは「鶴の首」に見えませんか。江戸時代の人びとは、大津の宿の広がる形から、鶴が飛びたとうとうする姿を連想したのです。

■この古地図以外にも気になるものがありました。「吾妻川に映る白壁」という絵です。こちらは、住民の方の作品かなと思います。この作品が、市街地のどの場所を描いているのか、私にはすぐにわかりました。この白壁は、大津市中央3丁目にある養法寺という真宗仏光寺派のお寺のものです。このあたり、私も大好きな場所です。この絵を描かれた方にとっても、きっと、そうなんじゃないでしょうか。言葉では表現しにくいのですが、何かホッとする魅力的な場所なんですよね〜。もっとも、この吾妻川、2013年9月15日深夜から16日にかけて滋賀県を襲った台風18号の時には、氾濫しました。私も、地域の皆さんや市役所の職員の方たちと一緒に、浸水してしまった御宅の泥出しや、泥水につかった畳を運び出し等の作業を行いました。この時の氾濫については、以下をお読みいただければと思います。

深草の疎水

▪︎昨日は、午前中の授業を終えて、午後からは深草キャンパスに移動しました。深草キャンパスでは、エントロピーやコモンズの研究で知られる室田武先生とお会いしました。室田先生との出会いは、私が40歳前後の頃に遡ります。当時、私は、あるプロジェクトに頑張って取り組んでいました。日本学術振興会・未来開拓学術研究推進事業・「アジア地域の環境保全」のひとつとして企画された「地球環境情報収集の方法の確立-総合調査マニュアルの作成に向けて-」です。このプロジェクトの中で、室田先生と一緒に研究をさせていただいたのです。昨日はひさしぶりの再会でした。私が深草キャンパスで研究部の会議が開催される日でした。私の日程に合わせて、わざわざ会いに来てくださったのです。

▪︎室田先生は、総合地球環境学研究所のあるプロジェクトで、北半球レベルでのサケ科魚類が担っている物質循環に関して研究されていました。このような物質循環と生物との関係については、現在、総合地球環境学研究所で私が参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」においても大きなテーマとなっています。私たちの場合は、流域における物質循環と生物多様性、そしてローカルなコミュニティのhuman-wellbeing、この3者の関係を明らかにするために調査研究を進めています。室田先生は、そのような私たちのプロジェクトの意図についても関心をもってお聞きくださいました。先生とは、小一時間程しかお話しができませんでした。しかし、大学を退職され、70歳を超えられても、研究に対して大変意欲を持っておられることが伝わってきました。先生とは、またお会いするお約束をして、研究部の仕事に戻りました。

▪︎昨日は、夕方から全学研究運営会議でした。研究部では、毎週月曜日に、研究部執行部会議を開催しています。研究部の部長・課長、その他の事務職員の皆さんとしっかり議論をしています。翌日の火曜日には、さらに資料をしっかりと読み込み、頭の中を整理した上で全学研究運営会議に出席し、全学部の研究主任の教員の皆さんの前で提案をさせていただています。昨日も、これまでいろいろ議論のあった継続の審議事項がありましたが、研究主任の皆さんのご理解をいただき、なんとか小さな山を越えることができました。ちょっと、安心しました。写真は、会議が終わった後、深草キャンパスからJR稲荷駅に向かう途中にある琵琶湖疏水です。夜の帳がおりた後の琵琶湖疏水は、昼間とはまた異なった表情を見せてくれました。

新任者研修

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日は、大学の長期計画・中期計画に始まり、研究推進体制、組織制度、科研費、個人研究費、学内女性、研究支援ガイド、研究不正、コンプライアンス…30分しかないものですから、早口で説明させていただきました。研究部の職員の皆さんが作成したパワーポイントのページ数、30分にしては内容が多すぎるように思いますので、私の方で調整する必要があります。明日は、もう少し要領良く、メリハリをつけて説明したいと思います。

■私が龍谷大学に赴任したのは12年前です。もう、その時の、自分自身が受けた研修の内容については、記憶が霞んでいます。新任者研修で学んだこと…、記憶にありません。しっかり覚えているのは、「龍谷」の名前の由来です。文学部の鍋島直樹先生が講師でした(当時は、法学部におられました)。大学のホームページでは、次のように説明しています。「大学の校名は、本願寺の山号である「龍谷」に由来します。 親鸞聖人の廟地「大谷」を漢字にあてた「谷龍」(訓はオオタニ)を分かち書きにしたものです」。漢字で書けば、画像のような文字になります。このお話しは、非常に記憶に残っています。

【追記】■この「おおたに」という感じ、Googleの「U+8C45」というコードを入力すると、この漢字が登場するそうです。それをコピペすると、使えるはずです。でも、使うチャンスがあるかな…。多分、ないでしょうね〜。

白酒(パイチュウ)のこと

■中国のエントリーを続けます。今回は2泊3日の短い旅程でしたが、華中師範大学の皆さんと武漢の食事を楽しみました。この写真は、2日目の夕食です。この時は、堅苦しくなる必要のない、親しくさせていただいている人たちばかりが集まりました。昨年の夏、私の案内で琵琶湖を視察された皆さんです。夕食といいますか、宴会が始まる前に、それぞれの人の前には、写真のような壺と小さなグラスが置かれました。なかには、白酒(パイチュウ)と呼ばれる度数の強い焼酎が入っています。このときの度数は50度を少し下回る程度だったかと思います。中華料理は油を使ったものが多いわけですが、度数の高い白酒は、口に残った油を洗い流してくれます。さっぱりして、また美味しく料理を食べることができるのです。

■中国では手酌はマナー違反になります。宴会に参加されている誰かと、乾杯して飲まなければなりません。たとえば、「両大学の研究・教育交流を深めてまいりましょう」などといって乾杯するのです(よく知られるように、中国の乾杯は杯を飲みほさなければなりません)。宴会に参加した全員で乾杯するときは、短いスピーチをして乾杯ということになります。そうやって、宴会のあいだ中、乾杯が続くことになります。美味しい料理でお腹が適度に膨らんでくると、乾杯がさらに増えていきます。若いころは、この度数の強い白酒を乾杯でたくさん飲まされて相当酩酊してしまいました。してしまいました…というよりも、酩酊させられました。フラフラになると、宴会に参加されている中国のみなさんは大変喜んでくれました。「お客人が気持ちよく酔っている、今日は良い宴会だった。宴会を主催する側としても面子がたった」…というわけです。私の方は、「2度と、白酒など飲みたくない」と内心では思っているのですが…。半年ほどたっても、白酒の独特の香りを身体が拒否するほど、とても辛い経験を繰り返してきました。

■もっとも、そのような習慣といいますかお酒の文化も、しだいに変化してきました。昔は、白酒の瓶からグラスに直接注いでいました(ホテルなどではグラスでしたが、田舎の方で地域の方と飲むときはコップでした)。ところが、いつ頃からでしょうか、まずは瓶からガラス製の壺にまず注ぐようになりました。写真をみていただければわかりますが、メスシリンダーや計量カップのように数字と目盛が入っています。たとえば、「今日は、どの程度から始めましょうか。それでは、まずは80ccから始めましょう」というとになると、宴会に参加している方たちの目の前の壺に80cc注がれるのです。そのあと、横の小さなグラスに各自で注いで(注ぐだけ)、乾杯を繰り返しながら白酒を楽しんでいくのです。このグラスも、昔と比較しますと、ずいぶん小さくなってきたように思います。強い酒を飲むこと自体が、中国でもあまり流行らなくなっているからなのかもしれません。ソフト志向ですね。しかも、このような小さな小さなグラスだと、飲む量は減らすことができますが、乾杯の回数は減らさずにすみます。なるほど~…なのです。

■中国にはすでに15回近く訪問していると思いますが、若いころに鍛えた?!せいか、最近は白酒を楽しめるようになりました。味わえるようになりました。中国で最高級の白酒は、貴州特産の高粱を使った「茅台酒」です。今回、この「茅台酒」も飲むチャンスがありました(李俄憲先生、ありがとうございます)。まず香りをかぎ、白酒を口に含むと甘さがひろがるのです。アルコールの刺激の向こう側に柔らかな甘みが感じられるのです。酒の話しばかりになってしまいました。魚料理の話しも少し。下の写真。これはコクレンの鍋料理です。コクレンとはコイ科の魚です。頭の大きな魚なのですが、その頭の部分を使った鍋料理です。少し辛い味付けですが、身もしっかりついていていました。これまた非常に美味しくいただきました。

華中師範大学を訪問

■3月6日(日)から8日(火)まで、龍谷大学大学院社会学研究科と入試協定を締結している華中師範大学外国語学院を訪問してきました。今回は、研究科長の清水先生や福祉学専攻の大塩先生に同行する形での訪問となりました。訪問の目的は、昨年の4月から研究科長に就任された清水先生を華中師範大学の先生方にご紹介し、今後の研究交流の進展について協議を行うこと、もうひとつは、華中師範大学外国語学院とのあいだで締結している入試協定にもとづき来年度、社会学研究科社会福祉学専攻に入学される外国語学院卒業生の方と面接をすることでした。前者の目的については、清水先生からの共同研究の提案があり前向きに取り組んでいくくことなりました。また、後者の卒業生の方にいては、学内で選抜された方でけあって、大変しっかりされた方で安心しました。もちろん、日本語学科の出身者ですので、日本語も大変堪能です。大学院の修士課程でしっかり社会福祉学の勉強を進めてくれることと思います。

■3月6日(日)から8日(火)まで、龍谷大学大学院社会学研究科と入試協定を締結している華中師範大学外国語学院を訪問してきました。今回は、研究科長の清水先生や福祉学専攻の大塩先生に同行する形での訪問となりました。訪問の目的は、昨年の4月から研究科長に就任された清水先生を華中師範大学の先生方にご紹介し、今後の研究交流の進展について協議を行うこと、もうひとつは、華中師範大学外国語学院とのあいだで締結している入試協定にもとづき来年度、社会学研究科社会福祉学専攻に入学される外国語学院卒業生の方と面接をすることでした。前者の目的については、清水先生からの共同研究の提案があり前向きに取り組んでいくくことなりました。また、後者の卒業生の方にいては、学内で選抜された方でけあって、大変しっかりされた方で安心しました。もちろん、日本語学科の出身者ですので、日本語も大変堪能です。大学院の修士課程でしっかり社会福祉学の勉強を進めてくれることと思います。

■このブログでも報告しましたが、昨年の8月に、華中師範大学の訪日団の皆さんを、琵琶湖に関する滋賀県の試験研究機関にご案内しました。そのときの団長が、華中師範大学の書記をされている馬敏先生でした。以前は、学長や副学長を歴任された方です。今回もぜひお会いしたかったのですが、中国全国人民代表者会議(全人代)に出席するため北京に行かれており、残念ながらお会いできませんでしたが、今回の訪問の成果等にいては、副学長の王恩科先生にご報告することができました。

■ 写真の説明を少しさせてください。トップの写真は、外国語学院の教職や職員の皆さんと協議を行ったときのものです。その下は、華中師範大学のキャンパスの風景です。なかなか落ち着いた雰囲気のキャンパスです。その下、今回は訪問することができませんでしたが「華中師範大学社会学院」の看板です。この看板の書を揮毫したのは、有名な人類学者である費孝通さんです。そして、この横で微笑んでいるのは、大変親しくしていただいている李俄憲先生(外国語学院副院長・日本語学科長)です。

愚痴っぽい話し

■月曜日は、午前中は授業が2つ、午後は研究部の執行部会議と、一日潰れることになっています。午後の執行部会議の前に、瀬田キャンパスのREC棟にある食堂に昼食を摂りに行きました。その途中、ふと空を見上げるとこのような雲が浮かんでいました。澄み渡った秋空に、一枚の羽根がふわりと浮かんでいるかのように見えます。不思議な雲です。こういうふうに、ゆったりとした気持ちで生きたいものだと、心の底から思ってしまいました。しかし、現実はなかなか厳しいものがあります。

■月曜日は、午前中は授業が2つ、午後は研究部の執行部会議と、一日潰れることになっています。午後の執行部会議の前に、瀬田キャンパスのREC棟にある食堂に昼食を摂りに行きました。その途中、ふと空を見上げるとこのような雲が浮かんでいました。澄み渡った秋空に、一枚の羽根がふわりと浮かんでいるかのように見えます。不思議な雲です。こういうふうに、ゆったりとした気持ちで生きたいものだと、心の底から思ってしまいました。しかし、現実はなかなか厳しいものがあります。

■午後の執行部会議は、4時間近くかかりました。こんなに時間をかけて何を議論しているのかと思われるかもしれません。ひとつひとつの案件にかけている時間は、それほど長くはないのですが、案件自体が研究部はとても多いのです。大学では、これまで学生生活主任、研究主任、研究科専攻主任、研究科長…と、いろいろやってきました。しかし、これほど間口の広い仕事はこれまでありませんでした。全学を対象とした仕事なので、仕方のないところもありますが…。研究部には課長職の職員が2人おられます。仕事をばりばりこなす優秀な方たちですが、それでも追い付きません。研究部として長期的な視点に立ち、じっくり考えて仕事を進めていくというよりも、目の前の仕事を次々に処理していくということの方が優先されてしまいます。研究部長としては、いろいろ悩みが多いわけです。

◼︎研究部での会議を終えた後、ある用件があり、キャンパス内の別の職場を訪ねました。すると、一人残った課長さんが、パソコンに向かっておられました。その課長さんとも話しをしましたが、どの職場も、それぞれいろいろ悩みを抱えておられます。社会の変化に対応するべく、大学は自らの変革を求められています。2018年からは18歳人口が急激に減少していきます。さらに、どの部署も忙しくなるに違いありません。とても、秋空に浮かぶ1枚の羽根のようにはいきません。どこの大学も同じでしょうが、日本の大学はますます疲弊してしまうような気がします。2枚目の写真は、瀬田キャンパスにできたカフェを写したものです。ここでも、スタッフの皆さんが遅くまで働いておられました。

博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんの歓迎会

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

▪︎私自身は、このような仏教文化の研究に関しては、まったくの素人です。昨晩は、研究部長として出席させていただきました。お隣りの席は、宗教部長の楠先生でした。私の方から、いろいろ頓珍漢な質問をしてしまい、楠先生を困らせたのではないかと思います。私自身は、大変勉強になりました。楽しかったです。しかし、同時に、ひさしぶりにかなり飲みすぎました。今朝、iPhone6の写真をみると、上のような写真を撮っていました。このような写真を撮った記憶がありません。写っているのは、楠淳證先生と博士研究員の方です。また、このような機会があったらと思います。せっかく龍谷大学に勤務しているのですから、もっと仏教や宗教のことについて、いろいろ勉強したいものです。

「地域エンパワねっとⅡ」8期生スタート!!

「大津エンパワねっと」7期生報告会 / 8期生オリエンテーション

▪︎今日は、午前中は「大津エンパワねっと」の8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーション、午後からは7期生の「地域エンパワねっとⅡ」の報告会でした。今年度は、「大津エンパワねっと」の旧カリキュラムと新カリキュラムが同時に動いています。旧カリキュラムを履修している3年生は、昨年、2年生の後期に「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、3年生の前期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修しています。それに対して8期生は、2年生前期「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、2年生後期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修する予定です。カリキュラムが変更になり、半期前倒しで履修することになったのです。そのため、「大津エンパワねっと」の活動地域である「瀬田東学区」と「中央地区」では、2015年度の前期に限って、7期生と8期生、2つの学年が同時に活動することになりました。結果としては、大変申し訳なかったのですが、地域の皆さんには、2つの学年を同時に受け入れていただくことになりました。

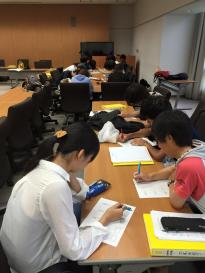

▪︎さて、午前中の、8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーションでは、全部で10グループに分かれてもらいました。違う地域で活動しているメンバー、そして違うチームのメンバーとのあいだで、各自の「地域エンパワねっとⅠ」の「ふりかえり」と、これから始まる「地域エンパワねっとⅡ」に対する「抱負」や自分自身の「課題」等について語り合ってもらいました。そして、午後からは、それぞれの「ふりかえり」、そして「抱負」と「課題」を頭のなかで整理したうえで、8期生たちは先輩である7期生が行う報告会に参加してもらいました。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

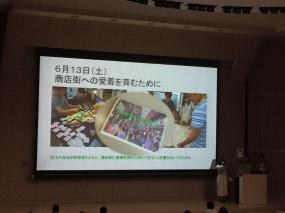

▪︎この日の報告会では、それぞれのチームの成果を知ることができました。上の5枚の写真は、中央地区で活動した、チーム「まりも」の口頭発表の様子を写したものです。この「まりも」は、丸屋町商店街で活動してきました。丸屋町商店街は、もうじきリニューアルされます。1969年1月10日に完成したアーケードも取り外されるかもしれない…とお聞きしています。長年、地域とともにあった商店街が大きく変わってしまう、街の記憶とともにあった商店街が変わってしまうことになります。「まりも」が注目したのは、この点です。そこで「地域エンパワねっとⅡ」では、商店街での写真収集と思い出の聞き取り調査を始めました。商店街の関係者の皆さんは、丁寧にいろいろご協力くださったようです。そのデータをもとに、丸屋町商店街にある「大津百町館」で写真展を開催し、写真70枚を展示しました。その1枚1枚の写真に、聞き取り調査で聞かせていただいた思い出を、キャンプションとして追加するなどの工夫をしていました。このような展示手法につきましては、大津市歴史博物館の木津勝学芸員からもご指導をいただいたと聞いています。

▪︎「まりも」は写真展だけでなく、「まちあるき」も実施したようです。参加者の方たちに、商店街の「昔」と「今」を重ねた「時層写真」を撮ってもらうなどの面白い工夫もしています。私は、自分の「iPhone6 plus」のなかに、「東京時層地図」というアプリを入れています。これは、「今」自分がいる場所を現在の地図でみながら、同時に、「昔」はどんな場所だったのかを過去の地図を地層のように重ね合わせて理解することができる…そういうアプリです。その「東京時層地図」のことを連想しました。なかなか面白いアイデアですね。ネットの検索エンジンで「時層写真」を調べてみると、すでにこの「時層写真」を実践されている方たちがたくさんいることもわります。私自身も、いろいろ勉強させていただけました。この「まちあるき」の最後には、商店街に愛着を愛着を育むためにできることを書き出してまとめたようです。これは、ワークショップでしょうかね。

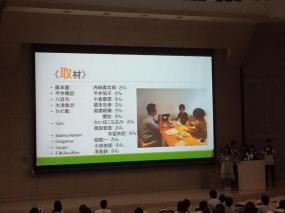

▪︎もう1チーム紹介しておきます。こちらは、チーム「ぬりえ」です。なぜ、チーム名が「ぬりえ」なのか。エンパワの学生チームは、このような平仮名のチーム名が多いような…「まりも」もそうだし…。それはともかく、この「ぬりえ」は、街中の青年層をつなぐということから出発しました。「まちづくり」の活動の担い手は、中高年の方たちです。逆に、「まちづくり」から遠い存在になっているのがいわゆる青年層といわれる人たちです。こういう「まちづくり」から遠い存在になっている人たちが、もっとネッワークでつながれば…との思いから活動を始めました。それも、直接に「つながり」をつくるのではなく、「一歩下がった場所からつながりを作れないだろうか」というのが、彼らの問題関心でした。いろいろ悩んだ末に、いろいろ出会ってきた方たちの人物冊子をつくることにしました。4月からは、あらためて老舗商店の後継者や、新規に開店された方たちを中心に、取材を重ねてきたようです。そして出来上がったのが「大津若者図鑑」というものです。表には、その方のお店とご本人の写真、そしてサインが。裏には、その方の思いやグループで考え方キャッチコピーなどが書かれています。これも、面白いですね。

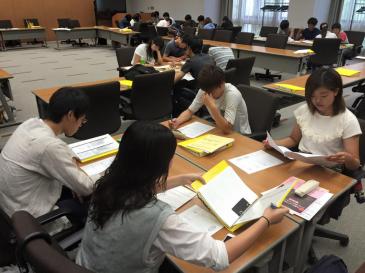

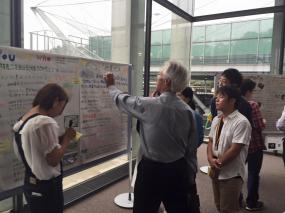

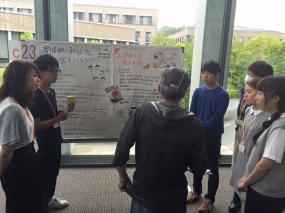

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎「大津エンパワねっと」コースの授業、学生にとっては大変ハードルが高いものかもしれません。しかし、経験や知識も乏しいなか、地域のなかに飛び込み、知らない地域の方たちとのまず知り合いになり、そこから活動を展開していくのですから、かなり厳しいものがあります。しかし、そのような経験をすることのなかで、学生自身、自らの成長を実感できているのではないかと思います。来年の1月、こんどは8期生の報告会が開催されます。

▪︎「大津エンパワねっと」コースは、2007~2009年度に、文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されたことから始まりました。2010年からは、大学の予算で行ってきました。「現代GP」の申請書の作成は、2006年度の1月〜3月でした。この申請書作成段階も含めると、かれこれこの教育プログラムに10年近く関わってきていることになります。個人的には、この教育プログラムが、学部にとってあたりまえ、言い換えればマンネリ化していく前に、次のステップに向けて成長・発展、そして脱皮(飛躍)していってほしいと願っています。そのステップに向けて現場で頑張るには、私は少し歳をとりすぎました。若い世代の教員のなかから、そのような動きが出てきて欲しいと思っています。個人的には、学部や学科といった枠組みをさらに超えた、もっと自由な広がりのある教育プログラムになっていくことを願っています。これは、個人的な、勝手な考えでしかあませんが。