北陸演奏旅行で舳倉島へ

■あれから40年ちょっと過ぎてしまいました。叔父の葬儀を一昨日終えたばかりだし、時の移ろいの早さに「もののあわれ」のようなものを感じるな。

■あれから40年ちょっと過ぎてしまいました。叔父の葬儀を一昨日終えたばかりだし、時の移ろいの早さに「もののあわれ」のようなものを感じるな。

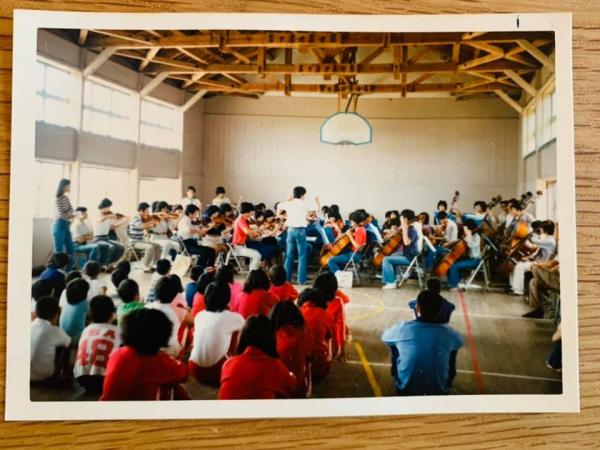

■先日、フランスで俳優として頑張っている同級生の島岡現くんが、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の頃の写真をドサッと送ってきてくれました。「自分が持っていても役立てられないので…」という理由で送ってきてくれたのです。送ってくれた写真は、国内の演奏旅行とソビエト演奏旅行の時のものです。アップしたものは、北陸演奏旅行の時のものです。石川県のずっと沖合いにある舳倉島(へぐらじま)まで行って、島の分校で演奏してきた時のものです。地図を見ていただきたいのですが、舳倉島は、輪島の沖合にある岩礁のような複数の島々のさらに沖合いにあります。陸地からは50kmほど離れているようです。この島にオーケストラ(プロではなく学生オケですが…)がやってきたのは、おそらくこの時が初めてではなかったでしょうか。

■舳倉島へは、石川県の輪島から船に乗って行くことになります。今は高速フェリーで80分ほどで行けるようですが、昔はゆっくりした連絡船が就航しているだけでした。かなり揺れて、行きは一部の人たち(私を含む)は、かなりひどい船酔いになりました。島に到着するとフラフラだったように記憶しています。集合写真は、私のいた学年のものです。左端にいるのが、島岡現くん。当時のジーンズは「ベルボトム」という裾広がりのデザインですね。時代を感じます。

福岡の叔父

■福岡に暮らす叔父が亡くなりました。月曜日の晩が通夜、翌日が葬儀でした。急なことで、火曜日の授業は休講にさせていただきました。

■通夜も葬儀も家族葬ということで、極々身内の、叔父の家族と、叔父の甥と姪、つまり私と妹が参列しました。お導師は、浄土真宗本願寺派の方でした。京都出身で今は福岡のお寺の副住職をされている…というようなお話だったかな。昨晩の通夜でのご法話は、当然のことながら、浄土真宗の教義に基づくものでした。関西弁と博多弁にユーモアが混じる、印象に残るご法話でした。龍谷大学に勤務するようになり、個人的に浄土真宗のことを勉強してきたということもありますが、昨晩のご法話はスッと心に入ってきました。阿弥陀仏にお連れいただき、すでにお浄土に帰られた叔父のことを、心の中にイメージすることができました。大切な経験だと思います。

■棺の中の穏やかな叔父のお顔を拝見させていただきましたが、叔父の家族の皆さんは、「おばさんに、だんだん似てきたね〜」、私の亡くなった母親に人生の最後でだんだんと似てきたというのです。姉と弟ということもありますが、確かにそうかもしれないな〜。穏やかなお顔でした。通夜の後は、簡単な食事をしましたが、「いとこ会」のような感じになりました。普段は離れて暮らしているので、なかなか会うこともありません。いとこの子どもたちも大きくなっているので、当たり前とはいえ、驚きました。叔父がご縁をつくってくれたのですね。

【関連エントリー】叔父のこと

総務省統計局長からの令状

■先月、半年間続いた総務省が実施している家計調査が終了しました。家計調査って何だろうと思っている方、以下は統計局のホームページから引用したものです。

家計調査は,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査しています。

家計調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,我が国の景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されているほか,地方公共団体,民間の会社,研究所あるいは労働組合などでも幅広く利用されています。

調査をお願いしている皆様へ

調査をお願いしている皆様から御回答いただく情報は、統計データに集計・加工され、インターネット、報告書などで直接御覧いただけるほか、政府・地方公共団体、企業、学界などで活用されることにより、様々な行政施策、商品・サービス、研究成果などとなって広く国民に還元されます。

このような利活用のされ方から、「統計は国民の共有財産」と言われますが、私たち統計作成者は、国民に有用性の高い統計を提供することはもとより、調査をお願いしている皆様から御回答いただいた情報の保護に万全を期すとともに、御回答の負担にも常に配慮してまいります。

お忙しいところお手数をおかけしますが、「統計」の重要性を御理解いただき、調査への御回答をよろしくお願いいたします。

■家計調査の役目はご理解いただけたかと思います。我が家は、全国の中から選ばれた約9,000世帯のうちの1世帯というわけです。どうして選ばれたのか、統計ですから、何やらきちんとした抽出の方法があるようです。内心、「どうせ当たるのだったら、もっと心がウキウキすることに当たったらよいのに」と思わないわけではありませんが、これは国民の義務で拒否することはできません。罰則もあるとのこと、やらないわけにはいきません。もっとも、私は、一日に終わりにその日使ったお金を報告するだけですが、それを整理して総務省に報告する連れ合いは大変でした。私は、財布の中にレシートを保管する習慣がついてしまいました。

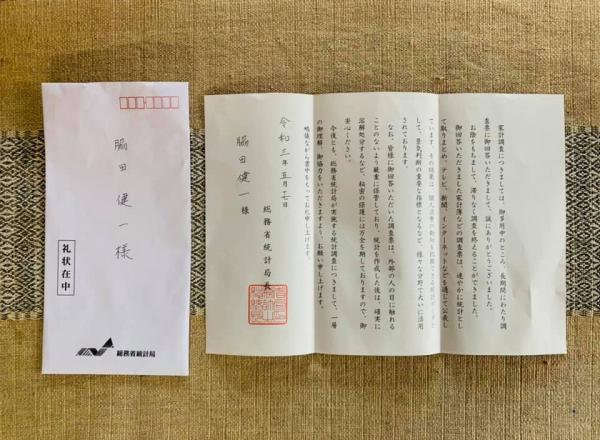

■ということで、総務省から礼状が届きました。「あはは…」と力抜ける感じですかね。おそらくは、 調査員という方が我が家のポストに投函してくださったのでしょう。ご苦労様でした。この調査員,一般の人の中から,5つの要件を満たしている人が、都道府県知事により特別職の地方公務員として任命されるのだそうです。今度は皆さんのところに、依頼がいきますよ。

ステイホーム

■連休中は、近くの生活協同組合のスーパーマーケットに買い物に行く以外は、ずっと自宅に引きこもる生活をしていました。ステイホームでした。生協スーパーに買い物行く時ことは、ちょっとした楽しみでした。夕方の買い物をしていると鯛のアラを見つけました。もともと、アラを買い求める人はあまりいません。しかも夕方です。半額の140円になっていました。これで鯛の潮汁をつくることにしました。家に残っていた利尻昆布とこの鯛のアラで、じっくり時間をかけて作りました。うちは2人家族です。ですから、1人前は70円ということになります。素人料理ですがそこそこ美味しいし、何か得をした気分になりました。残った潮汁は、翌日の昼、卵とじ蕎麦に使いました。

■連休中は、近くの生活協同組合のスーパーマーケットに買い物に行く以外は、ずっと自宅に引きこもる生活をしていました。ステイホームでした。生協スーパーに買い物行く時ことは、ちょっとした楽しみでした。夕方の買い物をしていると鯛のアラを見つけました。もともと、アラを買い求める人はあまりいません。しかも夕方です。半額の140円になっていました。これで鯛の潮汁をつくることにしました。家に残っていた利尻昆布とこの鯛のアラで、じっくり時間をかけて作りました。うちは2人家族です。ですから、1人前は70円ということになります。素人料理ですがそこそこ美味しいし、何か得をした気分になりました。残った潮汁は、翌日の昼、卵とじ蕎麦に使いました。

■ステイホームの間、庭の仕事をしたり、溜まっている仕事に頑張って向き合ったり、孫とLINE電話で話をしたり、そうやって過ごしていました。でも、これは歳をとったからでしょうか。若くてエネルギーが溜まっていると、家にじっとしていることは精神的にきついのでしょうかね。 テレビニュースでは、連休中に盛り場に出かけている人たちへの街頭インタビューの様子が放送されていました。どの方も、「コロナ感染のこと、わかっているつもりだけれど、せっかくのGWの大型連休にじっと家にいるなんてできない」という類のことを話しておられました。そういう街頭インタビューを撮ることを最初から狙っていたのか、それとも実際にそのように考えている人が多いのか、私にはよくわかりません。「新型コロナウイルスの変異株は感染力が大変強い」とか、「3密(密閉・密集・密接)の3つが全て揃わなくても感染する」ということが報道されていますが、あまり気にならない様子ですね。

■GW明けの今日は、朝から、義理の父母のためにワクチンの予防施主の申し込みをしました。高齢のため、インターネットを使って自分で申し込むことができないため、代わりに申し込んだのです。幸いなことに、義父も義母も、なんとか申し込みをすることができました。今回は子ども世代でサポートすることができましたが、そういうサポートが得られない方達は大変でしょうね。しかし、じきに私も、義父や義母のように子どもたちの世話を必要とする年齢になるような気がしています。ところで、私のような65歳になる手前の年齢の者は、いつ頃、ワクチン接種ができるのでしょうね。

観葉植物の世話、母の日のプレゼント

■時々、このブログで我が家の小さな庭のことを投稿しています。大津に暮らすようになって庭ができたことから、自分でも驚くほど、ガーデニングに熱心に取り組むようになっています。ガーデニングは、歳をとった私のような者の精神にも、良い作用を及ぼすように思います。小さな庭ですが、少しずつ充実してきました。まだまだ改善していきたいところがありますが、少しずつ頭の中にイメージした庭に近づいていけばと思っています。

■庭と同じように、室内でも観葉植物の世話を一生懸命やってきました。冬の間ずっと室内で世話していた観葉植物ですが、外気が暖かくなったので、昨日は、木陰で外気浴(⁈)させることにしました。直射日光が当たると葉が焼けてしまうので、置く場所は木陰です。鉢の出し入れは少し面倒臭いのですが、木陰に置いてやると、観葉植物たちが気持ちよくしていることがこちらにも伝わってくるような…気になります。あくまで、私の主観でしかありませんが。

■庭の片隅では、昨日からニッコウキスゲが咲き始めた。黄色い目立つ花です。コデマリ、小さい白い花が小さな鞠のように固まって咲きます。今年はたくさん咲いてくれました。初冬に、自宅で春菊を栽培して、鍋の材料に使おうと思っていたのですが、食べる時期を逸してしい、そのままドデカく成長させることになりました。そうすると、花が咲きました。名前が春菊ですから、春に花を咲かせるわけです。和風の花かなと思っていましたが、春菊の花は黄色い洋花のような感じです。ピークは過ぎましたが、今年もいろんな花が咲き、庭を楽しむことができました。

■今日は、母の日のプレゼントが娘から届きました。クチナシです。庭にもクチナシが植えてあるのですが、昨年、スズメガの一種であるオオスカシバの幼虫に葉を全部食べられてしまいました。オオスカシバの幼虫は、クチナシの葉が大好物なのです。今年、新しい葉が出てきて欲しいと思っていましたが、無理でした…。そこに、母の日プレゼントでクチナシが届いたのです。私は母ではなく、父であり爺(祖父)なのですが、我が家の植物担当は私ということで、これからこのクチナシの花を「下請け」で世話をしていく予定です。プロが育てたものですから、すでにたくさんの蕾がついています。そのうちに、良い香のする花を咲かせてくれるでしょう。良い香りといえば、ジンチョウゲも植えてあったのですが、こちらは病気で枯れてしまいました。良い香りの庭木、我が家ではなかなか育ってくれません。クチナシがうまくいったら、ジンチョウゲも鉢植えで育ててみようと思います。

■連休中も、ステイホーム。精神的にはよくありませんが、買い物以外は家にこもっている状態です。コロナ感染、じわじわと大変なことになりそうです。

コロナ禍の中の誕生日

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■写真は、facebookでいただいたメッセージに付けられていたものです。もちろん、過去に撮った写真で、この中には私も写っています。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームの皆さんとの写真です。一応、チームのお世話と飲み会の段取りをするということでキャプテンを拝命しておりますが、アスリートの皆さんとは違って、今は全く走ることのできない63歳のおじいさんです。困りました。また、走られたらいいんだけど…。それはともかく、この写真とともに次のようなメッセージをいただきました。「脇田キャプテン お誕生日おめでとうございます!近い将来、このような集いが心置きなく楽しめる日が来てほしいです!!」。本当に、本当に、そう思います。私は、宴会のない人生なんてと思っている人なので、このコロナ禍の1年間はとても辛いものがありました。おそらくは、今年度もコロナ禍感染拡大は続くのではないでしょうか(素人の推測でしかありませんが)。ワクチンの接種もなかなか進みませんしね。

■ところで、今朝、龍谷大学の入澤学長が、次のようなツイートをされていました。「今日(4月15日)の夕刻、大学の感染症対策について重要なお知らせをHPでいたします。学生諸君は注意しておいてください」。教員には、その前に連絡が入るのかもしれませんが、ドキドキしています。やっと対面式で授業が始まりましたが、これからどうなるのでしょうか。大阪の大学は、知事の要請でまたオンライン講義に戻るようです。

彩」(さい)のMV「ルーペ」

■東京の知人から紹介していただきました。東京都を拠点に活動する3ピースバンド「彩」(さい)のMVで、「ルーペ」という曲です。このMVを聞いていて、もうじき63歳の私の中にある、ずっと昔の微かな記憶の中にある感覚がぼんやりと蘇ってきました。この曲の歌詞では、「ルーペ」という言葉が印象深く使われています。私は、実際、ルーペを日常的に鞄の中に入れて持ち歩いています。植物を拡大して観察したいときに使います。例えば、苔をルーペで拡大すると、肉眼とは全く別の世界が見えてきます。普段生きている日常生活のことをしばし忘れさせてくれる素敵な世界が見えてきます。

■この曲を聴きながら、おそらく、多くの人びとは少年や少女の頃にそのようなルーペを心の中のどこかにしっかりと持っていたのだろうな…と思いました。そして、日常生活の繰り返しの中で、そのような心の中のルーペをいつのまにか見失ってしまうわけです。大人になっていく感覚ってそういうことなのかな、どうだろう。陳腐な解釈ですみません。ぜひ、皆さんもお聞きいただければと思います。

■実は、このバンドのギター・ボーカルを担当されている方のお父様と知り合いなのです。ブログを通しての交流をきっかけとして、ネット(SNS)を中心としたお付き合いが15年ほど続いています。何度かお会いしました。大津にもお越しくださり、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でも酒を酌み交わしました。こうやってバンド活動で頑張る息子さんを応援するお父さん、素敵だな、素晴らしいなと思いました。

還暦の祝い

■プライベートなことですみません。先週の土曜日、大阪に暮らしている息子が、母親の還暦のプレゼントをしたいということで、京都の寺町通からちょっと入ったところにある「ビストロ ベルヴィル」へ行きました。還暦のお祝いの会自体は、娘夫婦と息子で昨年の秋にしてくれたのですが、息子は、きちんと個人的にプレゼントができていないことを気にしていたようです。ちなみに還暦はとっくの昔に過ぎ去った父親(私)も、お祝いの席に同席させてもらいました。

■プライベートなことですみません。先週の土曜日、大阪に暮らしている息子が、母親の還暦のプレゼントをしたいということで、京都の寺町通からちょっと入ったところにある「ビストロ ベルヴィル」へ行きました。還暦のお祝いの会自体は、娘夫婦と息子で昨年の秋にしてくれたのですが、息子は、きちんと個人的にプレゼントができていないことを気にしていたようです。ちなみに還暦はとっくの昔に過ぎ去った父親(私)も、お祝いの席に同席させてもらいました。

■ここは、フランスの郷土料理?のお店らしいです。息子とはワインもいただきました。コロナでどこにもいけないけれど、せめて食事だけでも、外国の普段食べない変わった料理を…ということで、このお店を選んでくれたようです。「ああ、息子にご馳走してもらえるようになったんだなあ」と、ちょっと感慨深いものがあった。息子は来月で32歳。仕事も順調なようでなによりです。