第27回「湖辺ルネッサンス〜大津のヨシ作戦〜」ヨシたいまつ一斉点火

■昨晩のことになりますが、第27回「湖辺(こへん)ルネッサンス~大津のヨシ作戦~」のフィナーレを飾る「ヨシたいまつ一斉点火」に参加してきました。大津市内の以下の4ヶ所で開催されました。堅田学区会場(今堅田三丁目地先・びわ湖大橋プラザ付近湖辺)、雄琴学区会場(雄琴六丁目地先・アクティバ琵琶前湖辺)、膳所学区会場(由美浜地先・大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ)、晴嵐学区会場(松原町及び唐橋町地先・国道1号線瀬田大橋と瀬田唐橋の間の瀬田川右岸(西側)河川敷) 。滋賀県ヨシ群落保全審議会の委員のお1人が、雄琴学区の自治連合会長をされており、その会長さんからお誘いもあったことから、雄琴学区会場の「ヨシたいまつ一斉点火」を見学させていただきくことにしました。会場に到着すると、すでにたくさんの方たちでにぎわっていました。学区内から親子連れで参加されている方が多いように思いました。火を使うことから、消防団の方たちも待機されていました。

■「ヨシたいまつ一斉点火」の4会場のうちで、この雄琴会場がヨシ群落としては一番面積が広いとのことでした。この雄琴学区のヨシ群落では、1月の末、ボランティアの方たちや、企業のCSR活動で参加された社員さんたちが、ヨシ刈りを行いました。昨晩のヨシたいまつは、その時に刈り取ったヨシが使われています。一斉天下の直前、夜空には満月に近い月がのぼっていたこともあり、湖辺に建てられたたくさんのヨシたいまつがうすぼんやりと確認できました。そのたいまつに、雄琴学区の親子の皆さんが一斉に点火すると、ヨシのたいまつはとても勢いよく燃えあがりました。大変、幻想的な風景がそこに生まれました。今年で、27回目。その前からも雄琴学区では、このようなイベントをされているようで、その時代の回数も加えると42回目になるそうです。

■今回初めて見学をして、たくさんの地域の親子が参加される一大イベントであることがわかりました。このようなイベントに参加しながら、ヨシ群落が魚や鳥をはじめとする生き物たちの生息場所であり、ふるさとの原風景でもあることを頭に思いうかべていただけると素晴らしいなあと思いました。さらに、身近にあるヨシ群落のことを普段から感じつつ、暮らしていけるとよいなあと思います。春、夏、秋、冬。四季折々の風景があります。これからもう少し暖かくなると、コイ科魚類が産卵している音が聞こえるかもしれません。ヨシが茂る頃には、鳥の鳴き声も聞こえてくるでしょう。多くの皆さんが、身近なヨシ群落や琵琶湖のことを気にしながら暮らしていくことが、結果としして、ヨシ群落や琵琶湖の環境保全の土台になるのではないかと思います。一般的にもいえる傾向かと思いますが、人びとが身近な環境から関心を失ってしまうと、その環境が破壊されたり、その質が劣化するリスクが高まります。人びとが身近な環境を強く意識することは、ある意味、「抑止力」を生み出すことにもなるのです。地域の皆さんの意識のなかに、このヨシ群落は自分たちが「守り」をして見守っているのだ…という気持ちが涵養されていくことが大切なのだと思うのです。ただ、一般論として「琵琶湖やヨシ群落を大切にしましょう」と言うこととの間には、大きな違いがあるように思います。

第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■今日の午前中は、第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。審議会というと大変固いというイメージがありますが、委員の皆さんのご協力のもと、とても楽しい雰囲気のなかで審議会を進めさせていただいています。審議会の会長ではありますが、委員の皆さんとの議論とその展開にわくわくしています。

■昨年は、審議会以外にも、ワークショップ形式の検討会を開催しました。ヨシ群落を保全する上での課題を抽出しました。現在のヨシ群落保全条例は制定されてから25年ほとが経過しています。そのため、今の時代状況にあった施策、もっとヨシ保全に関わる「人」に焦点をあてる必要があるという認識を、審議会の委員の皆さん、そして事務局の職員の皆さと共有できるようになりました。

■これは、あくまで個人的な意見ですが、これまでのヨシ群落を「守る」「育てる」「活用する」に加えて、ヨシ群落を保全する人びとが「つながる」こと、そのような人びとを社会的に「支える」こと、そしてその活動の様子を社会にたいして「知らせる」ことも必要だと思っています。琵琶湖の周囲には、たくさんの団体がヨシ群落の保全活動に取り組んでいますが、残念なことに、現時点では、ほとんど横のつながりがありません。お互いの活動を紹介しあい、様々な保全に関わる経験や悩みを共有していくために「つながる」ことが大切かと思います。そして、そのような活動を経済的にも社会的にも応援していく「支える」仕組みも必要です。さらに「つながる」と「支える」を育てていくためにも、より広い社会の人びとに知っていただく「知らせる」ことにも取り組まねばなりません。

■そのような「つながる」「支える」「知らせる」ことを強化していくためには、多くの団体が集まることのできるプラットホーム機能、「場づくり」や「関係づくり」が大切だと思っています。今日も、そのようなご意見をいくつかいただきました。行政が、このようなプラットホームを作ろうとするとき、様々な団体に頭を下げてお願いをして、会議に集まっていただく…そのようなパターンが繰り返されてきました。しかし、今回はもっと違った形でプラットホームをつくることができるのではないかと思っています。私が知る限り、ヨシ群落の保全に取り組んでいる方達は、お互いに「つながりたい」とお考だからです。行政から頼まれたから…ではなく、ヨシ群落保全を自分たちの問題として取り組まれているのです。

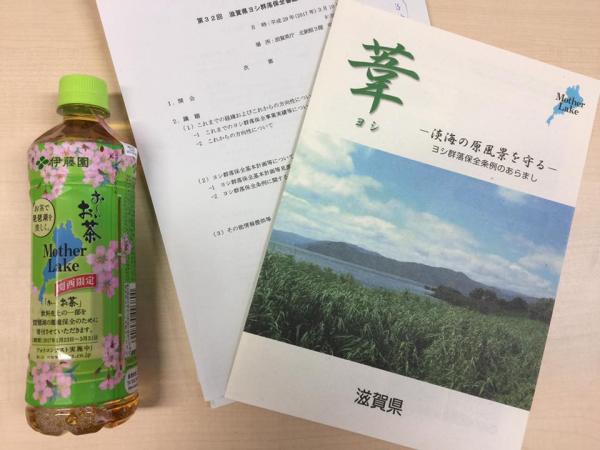

■これまでのヨシ群落保全条例のなかでは、「守る」「育てる」「活用する」が謳われてきました。これらの「守る」「育てる」「活用する」を縦糸と呼ぶならば、「つながる」「支える」「知らせる」は横糸と呼べるのかもしれません。この縦糸と横糸とが、うまく織り上げられていくなかで、ヨシ群落保全のために、どのような新しい施策や仕組みを考えていけばよいのか、皆さんと力をあわせて考えていきたいと思います。ところで、写真の左の方をご覧ください。伊藤園さんのペットボトルのお茶「お~いお茶」です。このお茶の売上の一部が琵琶湖の環境保全のために寄付されています。伊藤園さん、ありがとうございます。このようなご寄付を有効に活用させていただくためにも、頑張って取り組んでいきたいと思います。

【追記】

■忘れないように追記しておきます。今日の審議会では、前回に続き、科学的なエビデンスにもとづいて、どのようにヨシ群落を多面的に評価していくのか…という点でもいろいろ議論がありました。ヨシ群落の面積だけを指標にするのではなく、もっと多様な指標による評価が必要だという意見です。多面的な評価は、保全活動を行う上での根拠にもなります。もちろん、自然科学的な側面からの評価だけではなく、社会科学的といいますか、社会的な側面からの評価も必要かと思います。地域社会の皆さんが、ヨシ群落の保全に取り組むことの意味もきちんと視野に入れる必要があります。

■出席されたある委員は、琵琶湖博物館の学芸員の指導を受けながら、すでに自主的にヨシ群落の調査を始めたことを紹介してくださいました。また、宇治川でヨシ群落の保全活動についてもご紹介くださいました。また、以下のご指摘、ご意見もいただきました。公道で廃車を放置すれば法律上もすぐに問題なるわけだが、ヨシ原に廃棄された船についてはなかなか社会的に問題にされない。景観上も問題というご指摘。従来のヨシ群落保全条例で言われる「守る」「育てる」「活用する」の「活用する」については、それをヨシ紙等の原料として活用するというだけでなく、例えばエコツーリズム等の対象として、カヌー等のレジャーの場として、ヨシ群落自体が持つ「楽しむ」価値をもっと評価していくべきというご意見。ヨシ群落でのイベントが、地域のつながりを強化し、琵琶湖への関心をより強める機能があるというご指摘。これらのご意見、いずれ議事録になろうかと思いますが、今後の検討会や審議会での議論にきちんと反映できるようにしていきます。

第8回「こなん水環境フォーラム」

■一昨日のことになりますが、昼間は龍谷大学のシンポジウム「玄奘三蔵の説話と美術」に、夕方からは尼崎の西正寺のイベント「『街が背負う悲しみ』とそこで暮らす私たちの心」に参加するつもりでした。ところが、ここしばらくの疲れがたまってしまい、用心して、1日お休みをいただき、自宅で休養することにしました。残念でしたが、年齢もだいぶきていますし、身体のちょっとしたシグナルをキャッチして調整する必要があります。一日休養することで、だいぶ疲れが取れました。

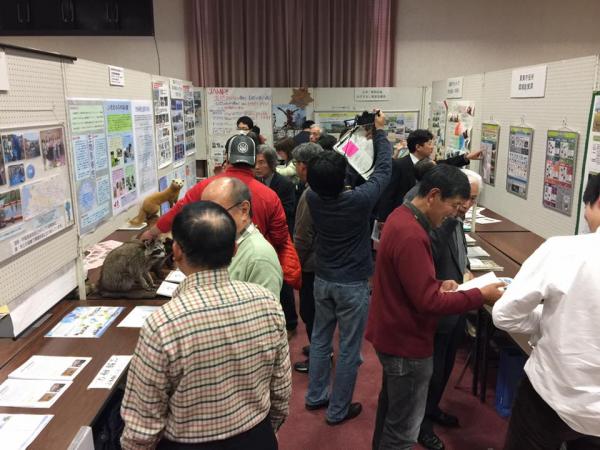

■疲れが取れたので、昨日は予定通り、草津市で開催された「第8回こなん水環境フォーラム つながろう!人と人、人と自然・生きもの!-生物多様性って何だ?-」に参加しました。つい先日のことなんですが、「総合地球環境学研究所」のプロジェクトのブースを出展することになったのです。ブースには、地球研の研究員である淺野悟史くんが作成したくれたポスターを貼りました。ポスターの内容は、淺野くんが中心となって甲賀市甲賀町小佐治で農家の皆さんと一緒に取り組んだ、「しあわせ環境ものさし」についてです。「幸せの環境ものさし」とは、生物指標の一種なのですが、詳しくは、以前のエントリーをご覧いただれればと思います。私の専門は生物学ではないので、いささか役不足なのですが、なんとか「展示ブース巡り&意見交換」で多くの皆さんにご説明させていただくことができました。また、地球研のプロジェクトをアピールできたように思います。

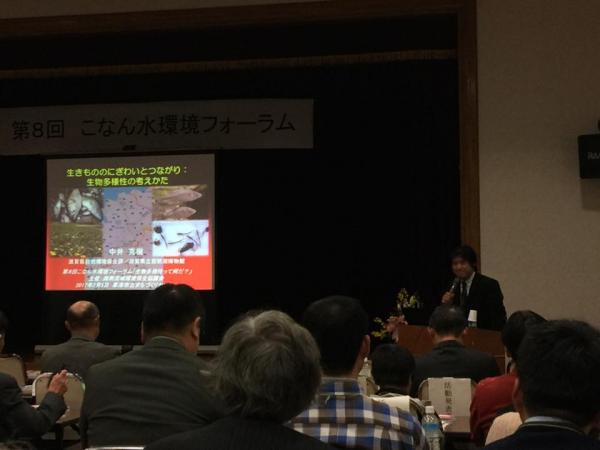

■当日は、この「展示ブース巡り&意見交換」の前には、かつて滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していた時の同僚中井 克樹さんが基調講演をされました。一般の方たちにもわかるように、「生物多様性」について、わかりやすく解説をしてくださいました。ありがとうございました。中井さんと会うのも久しぶりでした。基調講演のあとは、活動発表でした。「エコアイディアキッズびわ湖」、「渋川いきものがたり作成支援委員会」、「湖南企業いきもの応援団」の3団体が報告を行いました。どの団体もその活動の内容というか、レベルの高さには驚きました。「渋川いきものがたり作成支援委員会」は草津市内にある渋川小学校と地域住民の皆さんの取り組み、「湖南企業いきもの応援団」は草津市を流れる狼川流域を中心とする12社が連携して、狼川の生物や水質の調査を継続されています。どの団体の活動も、社会的に高く評価されています。

■「展示ブース巡り&意見交換」の後は、琵琶湖の湖魚を楽しみながら「交流会」を開催しました。なんと悲しいことに、アルコールは無しです…が、仕方ありませんね。写真はありませんが、雨の魚ご飯、蜆の味噌汁も美味しくいただきました。

「平湖・柳平湖公園化対策委員会」合同会議

■昨日は、朝から龍谷エクステンションセンターの「REC会議」に、昼過ぎからは「情報総合機構会議」に出席、その隙間に年度末に事務書類の作成等…。研究部長の仕事は3月31日までしっかり入っていますが、バタバタした日常も、あと1ヶ月ちょっとになりました。

■15時あたりで瀬田キャンパスでの仕事をとりあえず中断し、草津市の平湖・柳平湖という内湖のある農村集落、志那町に向かいました。総合地球環境学研究所の調査です。京都にある地球研の車に便乗させてもらうため、瀬田キャンパスからJR堅田駅まで移動し、そこから地球研の車で琵琶湖大橋を超え、草津市の志那町へと移動しました。ほぼ、琵琶湖の南湖を一周することになります。なんだかな〜…という移動パターンなのですが、仕方がありません。瀬田キャンパスから草津駅まではすぐなのですが、そこから湖岸の志那町までは、バスの本数も限られており、歩くにしてもかなり距離があるからです。

■志那町では、まず志那漁業協同組合を訪問し、組合長さんたちに、内湖で行う地球研の魚類相の調査に関してご説明させていただきました。内湖には漁業権が設定されているため漁協のご協力が必要なためです。漁協としても、私たちの調査に非常に関心を持っておられるようです。捕獲調査では、量的には、圧倒的に外来魚が多いわけですが、環境DNAという最新の手法を使って調べると、ウキゴリ、オイカワ、オオクチバス、カネヒラ、カマツカ、キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、コウライニゴイ、コイ、タモロコ、チチブ、トウヨシノボリ、どじょう、ナマズ、ニゴロブナ、ビワヨシノボリ、ブルーギル、ホンモロコ、ヤリタナゴといった様々な種類の魚が生息していることが確認されています。私たちのこの内湖での研究の目的を簡単に言えば、志那町のみなさんと協働しながら、魚を中心とした生き物の賑わいを豊かにしていくことにあります。

■志那町では、まず志那漁業協同組合を訪問し、組合長さんたちに、内湖で行う地球研の魚類相の調査に関してご説明させていただきました。内湖には漁業権が設定されているため漁協のご協力が必要なためです。漁協としても、私たちの調査に非常に関心を持っておられるようです。捕獲調査では、量的には、圧倒的に外来魚が多いわけですが、環境DNAという最新の手法を使って調べると、ウキゴリ、オイカワ、オオクチバス、カネヒラ、カマツカ、キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、コウライニゴイ、コイ、タモロコ、チチブ、トウヨシノボリ、どじょう、ナマズ、ニゴロブナ、ビワヨシノボリ、ブルーギル、ホンモロコ、ヤリタナゴといった様々な種類の魚が生息していることが確認されています。私たちのこの内湖での研究の目的を簡単に言えば、志那町のみなさんと協働しながら、魚を中心とした生き物の賑わいを豊かにしていくことにあります。

■漁協では、50年ぶりに内湖にエリと呼ばれる定置漁具を設置されました。トップの画像がそのエリです。琵琶湖に建てられる大きなエリとは異なり、内湖のエリは小さなものです。今後は、漁協のエリ漁とも連携しながら、魚類相の調査を進めていくこができればと思っています。実は、この総合地球環境学研究所がこの内湖で調査をさせていただくにあたっては、ちょっとした「経緯」があります。以下の、関連エントリーをお読みいただければと思います。県の事業に委員として私が関わったことで、この志那町の皆さんとご縁をいただくことができました。

今日は滋賀県庁

平湖柳平湖の「つながり再生構築事業」の協議会

「つながり再生モデル構築事業」第4回協議会

魚の賑わい

取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」について

■漁協でお話しをさせていただく前ですが、写真のような看板を志那町の集落の中で見つけました。「閘門」についての説明板です。琵琶湖総合開発によって堤防が建設される以前は、水位の高い内湖と水位の低い琵琶湖の間を船で行き来するために、このような閘門が設置されていました。現在では、圃場整備、河川改修、そして琵琶湖総合開発が終わり、内湖と共に農地の広がる風景が広がっていますが、元々は、田舟がなければ自分の水田には移動できないような地域でした。もちろん、今は軽トラックでの移動になりますが、かつて全て田舟での移動だったのです。1つ前のエントリー「圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図」にも書きましたが、そのような時代のことを、地球研の調査の一環としてお聞かせいただく予定です。農業のこと、漁撈のこと、その他の生き物のこと、遊び、水害、内湖で行われていた淡水真珠の養殖、地図を見ながら頭に浮かんでくる様々なエピソードまで、いろいろお話しをお聞きかせいただきたいと思っています。

■漁協でお話しをさせていただく前ですが、写真のような看板を志那町の集落の中で見つけました。「閘門」についての説明板です。琵琶湖総合開発によって堤防が建設される以前は、水位の高い内湖と水位の低い琵琶湖の間を船で行き来するために、このような閘門が設置されていました。現在では、圃場整備、河川改修、そして琵琶湖総合開発が終わり、内湖と共に農地の広がる風景が広がっていますが、元々は、田舟がなければ自分の水田には移動できないような地域でした。もちろん、今は軽トラックでの移動になりますが、かつて全て田舟での移動だったのです。1つ前のエントリー「圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図」にも書きましたが、そのような時代のことを、地球研の調査の一環としてお聞かせいただく予定です。農業のこと、漁撈のこと、その他の生き物のこと、遊び、水害、内湖で行われていた淡水真珠の養殖、地図を見ながら頭に浮かんでくる様々なエピソードまで、いろいろお話しをお聞きかせいただきたいと思っています。

■お話しをしていただく年代の方達は、おそらく70歳以上の方達が中心になろうかと思いますが、年齢の違い、また性別の違いで、記憶されていることの内容にも差異が出てくることでしょう。そのような差異も含めて、私には非常に興味深いものがあります。例えば、以前は、琵琶湖の藻を刈り取り肥料として使っていましたが、同様に、内湖の湖底に溜まった泥もすくって、その泥についても肥料として利用していたようです。これは、琵琶湖の湖岸の地域であれば、多かれ少なかれ聞き取りをすると出てくる話しなのですが、年齢が少し下がるだけで、そのような経験をしていない、あるいは知らないということがあるわけです。地域の環境を大きく改変する開発事業や、農業に関する技術革新等の近代化を人生のどのあたりで経験するのかによって、記憶に差異が生まれてくるのです。

■晩の19時半からは、志那町の志那会館で、「平湖・柳平湖公園化対策委員会」合同会議が開催されました。志那町の皆さん、滋賀県(河川砂防課、琵琶湖政策課)、草津市(公園緑地課、農林水産課)、滋賀県大、立命館大の教員、そして私たち総合地球環境学研究所が出席しての合同会議になりました。志那町の皆さんの内訳は、平湖・柳平湖各組対策委員、対策委員三役、対策委員会専門部部長、副部長、真珠小委員会委員、町役、組長責任者、生産組合長、漁業組合長、老人クラブ会長。「オール志那町」という感じで、なんだか迫力がありますね。

■長年にわたって進めてきた内湖整備のハード事業は、最終段階を迎えています。「平湖・柳平湖公園化対策委員会」の委員長のFさんは、「これからはソフト事業」と会議を締めくくられましたた。私たち総合地球環境学研究所は、この最後の段階から参加させていただくわけですが、先祖代々、米と魚とともに生きて来られた皆さんと、魚の賑わいのある内湖を将来世代に残していくための多様なソフト事業に参加・参画していく予定になっています。

■この画像は、志那町のあたりから、比良山系を眺めたものです。頂上には、「びわ湖バレイ」スキー場の灯が見えました。写真ではわかりませんが、強い風が比良山の方から吹いています。

圃場整備・河川改修・琵琶湖総合開発前の内湖の地図

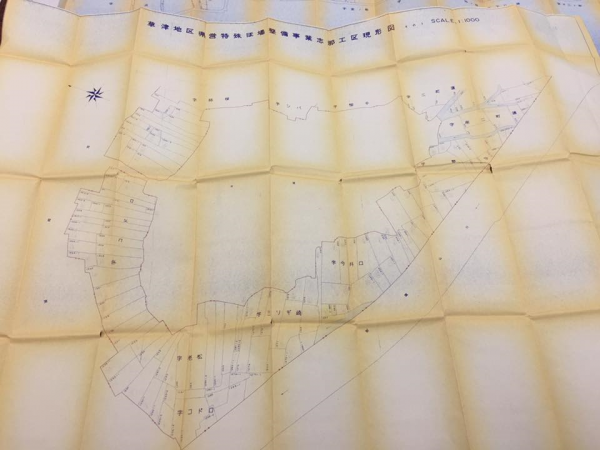

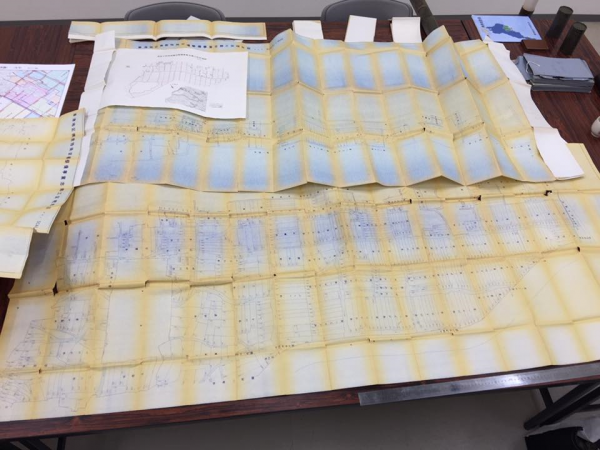

■午前中、滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課の職員の方と一緒に、草津用水土地改良区事務所を訪問しました。明日、一緒に訪問する予定担っている滋賀県草津市志那町の昔の地図を拝見するためです。もちろん、現在の地図ではありません。圃場整備事業を行う以前の時代の地図です。上の画像いただければご理解いただけると思いますが、いわゆる「青焼」の地図です。今の若い方達には、「青焼」といってもよくわかりないと思います。でも、説明するのは面倒臭いので、ご自身でお調べください。

■琵琶湖の湖岸に面した志那町の圃場整備は昭和47年(1977年)から始まりました。この「青焼」の地図では、圃場整備事業が行われる直前のこの地域の様子がわかります。時間が経過しているので、地図も劣化し変色していますが、よくよく見ると、地域内に大小様々な水路が走っていることがわかります。もちろん、巨大国家プロジェクトである琵琶湖総合開発(1972年〜1997年)が行われる前になります。志那町にある平湖・柳平湖という内湖も、複数の水路で琵琶湖とつながっていました。当時は、閘門が設置されていました。琵琶湖と内湖の水面の高さが異なるためです。船で琵琶湖と内湖とを行き来するために設置されていたのです。内湖の周辺だけでなく、琵琶湖から離れた所にも、水路が走っていました。

■以前、志那町の皆さんに、田舟を使った農業や魚とり(おかずとり)のことなど、いろいろ聞かせていただいたので、地図をじっと眺めていると、地図の中に陸と水が入り混じった「水っぽい」世界が浮かび上がってきました。土地改良区事務所では、同様の地図が草津市役所にもあるお聞きしました。そこで、すぐに草津市役所の都市計画課を訪問しました。そして、突然の訪問でしたが、河川改修や圃場整備事業以前の都市計画の白地図を見せていただきました。昭和41年のものです。こちらの地図も、非常に素晴らしかったです。ワクワクしました。

■これから、この志那町の内湖の環境再生と志那町の地域づくりがセットになったような事業に参加・参画していくことになっています。明日は、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバー、滋賀県、草津市、滋賀県大、立命館の教員が参加する会議に出席します。この事業のなかで、この地図を活用して、人びとの個々人の記憶の中に眠っている「水っぽい」世界を「見える化」して(一種のアクションリサーチ)、若い世代の皆さんも含めた地域全体の財産として共有できるようになれば…と思っています。詳しいことは、またお伝えできるかと思います。

日本生態学会での学会発表

■昨年に引き続き、共同研究者の谷内茂雄さんが、3月に開催される日本生態学会で学会発表を行います。もちろん、私は日本生態学会の学会員ではありませんが、共同研究者として名前を連ねています。今回の発表の基本にある考え方は、これまで谷内さんと一緒に取り組んできた、総合地球環境学研究所での2つの研究プロジェクトをベースにしているからです。1

■1つは「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」です。このプロジェクトでは、「階層化された流域管理」という考え方をもとにしています。2009年に『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(和田英太郎監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥編、京都大学学術出版会)にその研究成果をまとめることができました。2つめは、現在、取り組んでいる「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」です。この2つめのプロジェクトでは、流域内のコミュニティにおける地域再生活動を支援しつつ、それらの活動が結果として生物多様性や流域内の物質循環を結びついていく道筋を探っています。ここでは、「階層化」という言葉は使っていませんが、以上の2つのプロジェクトは、流域のもつ空間スケールが流域内部のステークホルダー間のコミュニケーションを阻害するという点を問題にしています。

■谷内さんは数理生態学者なので、私とは研究のアプローチが違うわけですが、上記のような問題意識を共有しながら共同研究を進めています。以下は、「講演要旨」です。

日本生態学会第64回全国大会 (2017年3月、東京) 講演要旨

ESJ64 Abstract一般講演(口頭発表) I01-06 (Oral presentation)

地域再生が流域スケールの生態系再生を促進するメカニズム

*谷内茂雄(京大・生態研), 脇田健一(龍谷大・社会)

河川生態系や湖沼生態系の再生には、水循環と物質循環の自然な単位である流域を空間単位にとる流域管理が有効とされる。しかし、生態系には多様な人が生活しているのが普通であり、生態系を管理する空間スケールが大きくなるほど、その中に含まれる人とコミュニティ(地域社会)の多様性は増してくる。たとえば、流域を流れる河川の上流と下流に位置するコミュニティでは、基盤となる生態系が大きく異なる。流域管理の主な困難のひとつは、流域スケールでの流域管理課題と流域内の多様なコミュニティが抱える課題の違い(ミスマッチ)から生まれる。いかにこのミスマッチを克服するかは、流域管理に限らず、大スケールの生態系管理に共通する大きな課題である。

本講演では、まず流域のひとつのコミュニティが地域の生物多様性(地域の生き物・自然)の再生をおこなう活動を通じて、コミュニティ自体の活力や豊かさを回復する(地域再生)とともに、コミュニティスケールの生態系再生(物質循環など生態系機能の再生)を促進するメカニズムについて、琵琶湖流域における取り組みとともに紹介する。しかし、コミュニティスケールにおける生態系再生が、そのまま流域スケールの生態系再生につながるわけではない。その過程では、流域内の多様なコミュニティが推進する再生活動と、より大きなスケールで流域管理を推進する多様な主体(市町村や都道府県、国、NPOなど)との相互作用がうまく育っていく必要がある。発表では、このようなシナリオを成り立たせるガバナンスのモデルについて論じる。

湖西線と長靴

■今年の滋賀県はよく雪が降りますね。たまたまなんですが、滋賀県の降雪に関して、「北雪」「中雪」「南雪」という言葉があることを知りました。詳しく解説した文献を確認できていないので気象学的な説明はできませんが、気圧の関係で風の向きが変わり、降雪量に差が生まれてくるようです。私は湖西線沿いに住んでいますが、一駅南に行くと、途端に積雪量が変わります。どうも、私の住んでいるところは「中雪」の最南端にあたるようです。素人推測でしかありませんが…。

■上の写真は、最寄駅のものです。一昨日の夜中は全く雪の気配がありませんでしたが、朝になるとそれなりに雪が積もっていました。朝10時から京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、参加している研究プロジェクトの拡大コアメンバー会議が開催されたため、雪の中を歩けるように長靴で出かけました。しかし、隣駅では薄っすら白くなっている程度で、ずいぶん積雪量に差があることに気がつきました。そういえば、前回の降雪の際も同じ感じだったなあ…。もちろん、山科や京都に到着すると、街中はほとんど雪が積もっていません。総合地球環境学研究所のある上賀茂は、市内でも北部に位置するわけですが、それでも雪はあまり積もっていませんでした。長靴は、完全に「ハズレ」でした。下段の左の写真は、総合地球環境学研究所から撮った比叡山です。

■しかし湖西線沿いに暮らす人びとにとって、特に農村地域だと、雪の日、長靴は必需品です。自宅から駅までは長靴。そこで革靴に履き替えます。長靴はどうするのか。スーパーの白い袋に名前を書いておいて、その袋に入れておくのだそうです。ロッカーがあるわけではありませんが、駅の壁際に長靴の入った白い袋がずらりと並ぶのだそうです。私は、自分自身で目撃したことはありませんが、湖西線沿いにお住いの方からそのことをお聞きしました。私の住んでいるところは、そのような白い袋は並びませんが、なるほどと納得しました。昨日は、総合地球環境学研究所での会議を終えた後は、研究仲間である京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと京都の出町柳で夕食を一緒に摂りました。もちろんお酒を飲みながら。さあそろそろ帰宅しようかという時間になると、出町柳界隈でも雪が降り始めていました。自宅近くは、下段右の写真のようにすでに真っ白。長靴が役立ちました。朝は「ハズレ」と思いましたが、反省。湖西線沿いの暮らしには、長靴が必要なんです。

龍谷大学の建学の精神

■龍谷大学に勤務して13年。にもかかわらず、大学のホームページの細かな中身を丁寧に見ることをしていません。おそらく、それは私だけではないと思いますが…。たまたま龍谷大学の宗教部のページを開いたところ、「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」があるのを「発見」しました。今まで、気がついていませんでした。2015年に「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」という冊子が発行されたようなのですが、知りませんでした。いけません…。宗教部のホームページでも読むことができます。

■龍谷大学に勤務して13年。にもかかわらず、大学のホームページの細かな中身を丁寧に見ることをしていません。おそらく、それは私だけではないと思いますが…。たまたま龍谷大学の宗教部のページを開いたところ、「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」があるのを「発見」しました。今まで、気がついていませんでした。2015年に「龍大はじめの一歩 龍谷大学『建学の精神』」という冊子が発行されたようなのですが、知りませんでした。いけません…。宗教部のホームページでも読むことができます。

■おそらく、入学したばかりの新入生に読んでもらおうと執筆されたものかと思います。大変わかりやすく書かれています。でも、私のような教員こそが、今後のカリキュラムを考えていく上でも、しっかりとこの冊子を読むべきかなと思いました。建学の精神に基づき、様々な計画が立てられているのですから。龍谷大学は第5期長期計画を定めて大学の改革に取り組んでいますが、この長期計画が完了する時に到達すべき将来像として「2020年の龍谷大学」を定めています。その「使命」のところには、次のように書いてあります。

龍谷大学は、建学の精神(浄土真宗の精神)に基づく、すべての「いのち」が平等に生かされる「共生(ともいき)」の理念のもと、「人間・科学・宗教」の3つの領域が融合する新たな知の創造に努めるとともに、人類社会が求める「次代を担う人間」の育成を図り、学術文化の振興や豊かな社会づくり、世界の平和と発展に貢献することを使命とする。

■各教員が、事実として、どこまでこの「建学の精神」に注意を払っているのか私にはわかりませんが、私自身は、この建学の精神、そして「使命」を、自分が研究している地域社会での環境問題(琵琶湖や琵琶湖に流入する河川の流域管理・流域ガバナンス等)や地域社会での実践という具体的な文脈に位置付けて咀嚼しようとしてきました。現代社会の課題に取り組む上で、重要な視点が提示されているようにも思います。単なる”御題目”のような存在ではないはずです。

執筆と大雪

■ここしばらく、大学に行く用事を極力減らして、自宅に籠って締め切りのある論文を書いていました。締め切りは過ぎてしまっており、かなり焦っていました。原稿は2つ。「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」と「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味―」です。テーマ的には少し似ているところがあるので、書き分けるのにちょっと苦労しました。ひとつは、『限界都市化に抗する連携アプローチ』という本に所収される予定です。もうひとつは、「農村計画学会」誌35巻4号の特集「農業・農村が育む生物多様性~自然共生社会に向けての農村計画の役割~」の中で掲載される予定です。両方とも、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの中で取り組んできたことです。こちらの方は、ついつい決められた字数を超えてしまうので、圧縮したりカットしたりしていると、全体を貫く論理の展開についても、予定していたものから少し変えざるを得なくなりました。まあ、そうやっていろいろ苦労をしたのですが、本日は、なんとか残っていた原稿についても提出することができました。ホッとしています。まだ、いろいろやらないといけないことがあるのですが、それは論文ではないので、少し気が楽かな。

■ここしばらく、大学に行く用事を極力減らして、自宅に籠って締め切りのある論文を書いていました。締め切りは過ぎてしまっており、かなり焦っていました。原稿は2つ。「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」と「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味―」です。テーマ的には少し似ているところがあるので、書き分けるのにちょっと苦労しました。ひとつは、『限界都市化に抗する連携アプローチ』という本に所収される予定です。もうひとつは、「農村計画学会」誌35巻4号の特集「農業・農村が育む生物多様性~自然共生社会に向けての農村計画の役割~」の中で掲載される予定です。両方とも、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの中で取り組んできたことです。こちらの方は、ついつい決められた字数を超えてしまうので、圧縮したりカットしたりしていると、全体を貫く論理の展開についても、予定していたものから少し変えざるを得なくなりました。まあ、そうやっていろいろ苦労をしたのですが、本日は、なんとか残っていた原稿についても提出することができました。ホッとしています。まだ、いろいろやらないといけないことがあるのですが、それは論文ではないので、少し気が楽かな。

■さてさて、そんな自宅に引きこもって仕事をしているときに、ドカッと雪が降ってきました。雪は土曜日から降り始めました。日曜日の朝にはけっこうな量が積もっていました。昨年までは奈良県の奈良市に住んでいたので、それほど雪は降りませんでした。滋賀県は、日本海に近いだけあって、やはり積雪量が違いますね。同じ滋賀県でも、草津市のほうはそれほどでもなかったようです。私の住んでいる湖西は、けっこうな量の雪が降りました。14年前まで岩手県に暮らしていたので、6年間という短い期間ではありましたが、雪国の暮らしに不可欠の雪かきを経験しています。けっこうな量とはいえ、岩手に比べればどうってことがない程度なので、嬉々として雪かきに取り組みました。「岩手にいた頃が、懐かしいな~」、まあそんな感じです。原稿の執筆が行き詰っていたので、ちょうど気分転換になりました。

■日曜日の昼からは、スタッドレスタイヤを履かせた車で近所を回ってみることにしました。近所には広い草っ原がひろがる公園があるのですが、予想通り、たくさんの子どもたちが集まっていました。スノーボードで雪遊びです。おそらく、雪がふるたびに、ここではこういう光景が見られるのでしょうね。雪が豊富にあるためでしょうか、2メートルを超える雪だるまを誰かが作っていました。これは作ろうと思うとかなり力がいりますよ。また、少年たちがカマクラをつくっていました。楽しそうです。見ているだけで、私も楽しくなってきました。そういえば、子どものときはカマクラを作っていました。小さな子どもが1人はいるのが精一杯の大きさでしたが…。公園のあとは、近くの棚田の農村を回ってみました。一面の銀世界です。しかし、これだけ降った雪も、本日の火曜日にはかなり融けてしまいました。なにかちょっと残念な気持ちもどこかにあります。

田中拓弥くんとの再会

■昨晩、偶然ですが、大津駅前で田中拓弥くんと出逢いました。駅前の広場でスマホでメールを送っていると、携帯電話でにこやかに話しをしながら通り過ぎていく人がいました。チラリとみると、むこうもこちらをチラリ。お互いにびっくりしました。田中くんは、以前、総合地球環境学研究所のプロジェクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」で、プロジェクト研究員として獅子奮迅の活躍をしてくれました。プロジェクトの成果は、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(京大学術出版会)にまとめることができました。

■昨晩、偶然ですが、大津駅前で田中拓弥くんと出逢いました。駅前の広場でスマホでメールを送っていると、携帯電話でにこやかに話しをしながら通り過ぎていく人がいました。チラリとみると、むこうもこちらをチラリ。お互いにびっくりしました。田中くんは、以前、総合地球環境学研究所のプロジェクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」で、プロジェクト研究員として獅子奮迅の活躍をしてくれました。プロジェクトの成果は、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(京大学術出版会)にまとめることができました。

■このプロジェクトのなかで、私は「階層化された流域管理」という考え方を提案し、「階層間のコミュニケーション」に焦点をあてたプロジェクトのプラットホームづくりに努めました。田中くんは、一般社団法人「コミュニケーションデザイン機構」の職員で、現在は、「近畿環境パートナーシップオフィス」で、「コミュニケーションディレクター・科学コミュニケーター」として活躍されています。以下は、その「近畿環境パートナーシップオフィス」のスタッフ紹介欄にある田中くんの自己紹介です。

これまでは、大学・研究機関で、河川や湖沼の環境についての調査やその支援・推進の仕 事に携わってきました。 その経験を生かして、環境の研究者と実践家・市民の皆さんを橋渡しするお手伝いをした いとおもいます。 環境についての情報や科学知識は日進月歩です。楽しく学べるような場やそれが持続する ための仕組みを皆さんとつくりたいと考えています。

■現在のお仕事では、以前のプロジェクトのなかでいっていた「階層間のコミュニケーション」を実際に取り組まれているわけです。今回は、お仕事の打ち合わせで急いでおられましたが、近いうちに連絡をとりあって、いろいろ話しをしようということになりました。いろいろ出会いがありますね。