「のと鉄道」、2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)

▪️上の動画は、「石川テレビ公式チャンネル」の動画です。本日、15日より一部区間になりますが、七尾-能登中島間運行が再開されました。地元の皆さんは心待ちにされていたと思います。よかったです。こちらは、「のと鉄道」の公式サイトのお知らせです。「2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)」。

▪️2月12日の投稿「発見された資料」で、学生時代に能登半島に行った時に関連する資料を紹介しました。今から45年前、学生オーケストラの演奏旅行に関連する資料です。あの時は、金沢から鉄道で七尾を経由して輪島まで列車に楽器を積み込んで移動することができました。七尾線です。まだ、国鉄の時代で、民営化される前でした。その後、特定地方交通線に指定された国鉄能登線を継承し、「のと鉄道」は1988年3月に開業した第三セクターとして開業しました。私たちが学生時代に乗った穴水と輪島の間は、客数減少のため2001年に廃止になりました。また、穴水から珠洲に向かう能登線は、2005年に廃止になりました。

▪️そのあたりのこと、「のと鉄道」の開業、JR西日本との関係等についてお知りになりたい方は、こちらの記事をお読みになると良いかと思います。「のと鉄道の復旧協議はどうなる?JR西日本との複雑な台所事情」。「鉄道関連の協議会ウォッチャーとして、赤字ローカル線の事業者と自治体との協議進捗をまとめたメディア『鉄道協議会日誌」を運営』されているライターさんのサイトです。鉄道に関心のない方は、少しわかりにくいかもしれませんが、丁寧に説明されていると思いました。

▪️今回、運行を再開したことは素晴らしいことだと思いますが、今後、「のと鉄道」の経営がどのように展開していくのかが気になります。個人的に、ローカル鉄道を応援しているので、地域の大切なインフラとして維持されて欲しいです

岩手山

▪️美しい。岩手山です。岩手県の県庁所在地である盛岡市、その盛岡市を流れる北上川、その北上川に架かる旭橋のあたりから撮った写真のようです。知り合いの内澤稲子さんのFacebookへの投稿をシェアさせていただきました。内澤さんとは、NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた県北地域の地域づくり活動への助成事業の審査員を務めていました。私が龍谷大学の前に勤務していた岩手県立大学に在籍していた2001年から、龍谷大学に勤務すようになった2012年まででしょうか。その後は、残念ながら、あまり岩手を訪問することがなくなってしまいました。この「ひさしぶりの岩手」(2019年3月)は、懐かしい岩手の知人の皆さんにお会いした時のものです。その後、コロナ禍のために岩手には行きたくても行けないような状況が続きましたが、そろそろ、また岩手に行ってみたいです。

▪️投稿「ひさしぶりの岩手」にご登場いただいた大友宏司さんは、現在は、岩手県庁をご退職になり、「公益財団法人いわて産業振興センター」の理事長をされています。おそらく、大友宏司さんとの出会いがなければ、私は今のように大学・地域連携に強く関心を持つようにはなっていないと思います。今の私があるのは、大友さんのおかげなのかもしれません。私の人生の転轍手の役割をしてくださったのかもしれません。もちろん、ご本人は、そのようなご自覚はないとは思いますが。

NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️もちろん、人口減少の問題は大学だけの問題ではありません。社会全体の問題です。人口が増えていく高度経済成長期の時代に生まれた様々な制度や仕組みを引きずりつつ、世界経済の変化にもついていけず、未来に希望を見出せない中で、日本の人口はどんどん減少していっています。この人口減少の問題、担当している「地域社会論」の授業でも取り上げています。授業の通奏低音のような感じでもあります。今朝、この人口減少に関するNHKの記事を読みました。NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」です。

▪️記事でまず登場されるのは、あの「増田レポート」の増田寛也さんです。記事からは、あえて「消滅」という言葉を使ったと理解できました。いわば、ショック療法ですかね。この「増田レポート」に関しては、批判も多いことは知っておいて良いかと思います。この辺りの論争については、行政学や地方自治論がご専門の嶋田暁文さん(九州大学大学院法学研究院)による「『増田レポート』再考 ~『自治体消滅』論とそれに基づく処方箋は正しいのか?~」(地方自治ふくおか / 60 巻 (2016))が、「増田レポート」の整理と「増田レポート」に批判的な意見を対比させながらそれらの論点を総合的に整理されています。今から、8年前のものですが、勉強になりました。

▪️さて、このNHKのWEB特集ですが、増田さんの後には、2つの対称的な施策を展開している自治体の取り組みが紹介されています。ひとつは、島根県吉賀町。こちらの町では、子育て支援に政策をシフトさせました。その財源は、町内に建設した小さな水力発電。売電することで、財源に充てるということのようです。その結果、合計特殊出生率も改善し、2040年の予想人口も改善しました。もうひとつは、岡山県美咲町。こちらの町では、公共施設を縮小していく方向で人口減少に対応しようとしています。一方で、住民の要望を受け入れて英語教育に力を入れています。私が興味深かったのは、このような厳しい状況の中で、まちづくり協議会の会長さんが、以下のように語っておられることでした。大津市の地域自治の問題に関わってきたものですから共感しました。

「『行政サービスですべきものを、自治会が何でしないといけないんだ』という意見は必ず出ます。みんなが同じ方向を向くのは難しい。ただ、実際困るのは住民なので、役場ができないなら自分たちでやるしかない。できるだけ楽しみながら『賑やかな過疎』を目指したいなとは思っています」

▪️「これって、過疎が進んだ地域の話でしょ、自分たちには関係ないよ」と若い方たちは思うのでしょうが、いえいえ、そんなことはありません。「自分が生きている間は、なんとかなるわ」と高齢者の方たちは思うのでしょうが、ほんまに大丈夫かな??…と思います。

【追記】▪️上記の嶋田暁文さんの文書を読んでいて、その中に役重眞喜子さんというお名前が登場していました。お会いしたことはありませんが、どこかでお聞きした名前だと思って調べたら、私が以前勤務していた岩手県立大学総合政策学部で教員をされていました。その役重さんの教員紹介のページに「ブルシット・ジョブと自治体職員」というエッセーが掲載されていました。「増田レポート」や人口減少とは直接関係ありませんが…。以下は、その中の一部です。大切なことだと思いました。自治体職員に関して指摘されているのですが、これは他の様々な職場、組織でも同様のことではないのかなと思います。

ブルシット・ジョブとは、世の中の役に立たず働く人自身もまったく無意味だと思っている仕事のことを言います(D. Graeber)。例えば現代思想家の内田樹氏は行政資源が縮む中にあって政策を<民主的に><正当化>しなければならない行政の仕事は、気を付けないと無数のブルシット・ジョブに侵食されてしまいます。

これを避け、職員の働きがいを取り戻すには、地域とつながり、住民と顔の見える人間的な関係を築くこと、その中で自分たちの仕事の成果を喜んでもらったり時には怒られたりする、血の通った経験を積むことが欠かせないと私は考えています。毎日パソコンに向かっていては得られない、人としての成長です。

【びわ湖葦舟プロジェクト】葦舟づくり2023 目指せ竹生島!short ver

▪️こういう動画の存在を教えていただきました。動画の説明を転載します。

びわ湖に生えてる葦で船を作る!

太古の人々が、葦(ヨシ/アシ)で舟を作っていたと知り、

それを体験してみたくて

冬に葦を刈り、春に野焼きをし、

夏に束ねて舟を作り、

びわ湖の神様にご挨拶すべく、竹生島を目指しました。かつては当たり前だった

自分達で舟を作り、漕いで島を目指すという経験は、

現代では得難く、言葉にしきれぬ喜びがありました。葦は古くから屋根やヨシズの素材としても利用されてきました。

近年使われる事が減っていますが、

葦はびわ湖の水質を良くしてくれています。自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、

いい循環が広がっていくことを願っています。

今後も続けて活動していけたらと考えていますので、ご協力よろしくお願いします!

▪️この説明では、「葦はびわ湖の水質を良くしてくれています」とありますが、正確には「葦」そのものだけではなくて、「ヨシ群落」全体かなと思います。細かなことは別にして、こういうことを楽しむ方達がおられるって素敵だなと思いました。特に、「自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、いい循環が広がっていく」というイメージは非常に大切なことだと思っています。「楽しさ」と「環境」、この両者が結びつくことが大切です。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」ながら「環境」保全に努めるというのは駄目だとは言いませんが、共感と活動の広がりが生まれてきません。もちろん、きちんと安全を確保するために、知り合いの若手漁師さんが伴走されたそうです。これも素敵だなと思います。

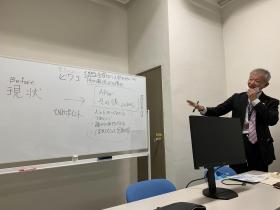

滋賀県庁の皆さんとミーティング

▪️昨日は、午前中自宅で仕事をして、午後からはまずは大津市役所へ。自治協働課を訪問し、「大津市協働を進める三者委員会」の打ち合わせと意見交換を行いました。大津市に限らず、人口減少と高齢化が加速度的に進行していく状況の中で、地域コミュニティの自治のあり方や仕組みも変化せざるを得ません。大津市では、前市長の時に、地域コミュニティを支える支援に関して、市役所と地域との間に緊張関係が生まれた時もありました。そもそも大津市は地理的に南北に細長く、マンションがたくさん建設されている市街地から、過疎が進む山間地域まで、地域コミュニティの自治の状況やあり方は実に様々です。同じような一元的な仕組みで自治を支援していくことも困難です。この「大津市協働を進める三者委員会」の委員長を務めながら、いつもその困難さに直面してきました。ただ、1期2年連続3期までという決まりがあり、私は今年の2月でこの委員長や委員を退任します。引き続き頑張って地域コミュニティをどのように支援していくのか、知恵を絞り汗をかきながら取り組んでいただきたいと思います。

▪️大津市役所の後は、滋賀県庁の総務部市町振興課のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」担当の皆さん、琵琶湖環境部の「MLGs」担当の皆さん、そして「びわぽいんと」の準備を進めている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」との3者でミーティングを持ちました。長年お世話になっている三和伸彦さんがミーティングをセッティングしてくださいました。おかげさまで、とても良いミーティングになりました。ありがとうございました。ミーティングの後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で懇親会。こちらも有意義な場になりました。今朝、三和さんから「会って話し合うこと、呑むこと、とても大切だと改めて思いました」というメッセージを受け取りましたが、本当にその通りだと思います。

目黒寄生虫館

▪️東京での研究集会と懇親会の翌日(つまり今日)、そのまま滋賀に戻ってもよかったのですが、せっかく東京に来たのだからと目黒にある「目黒寄生虫館」で展示を観覧することにしました。私は、四半世紀前まで博物館に勤務していたのですが、その頃から博物館の世界ではけっこう有名な存在でした。今朝は、朝食をとりながら突然、「そうだ、目黒寄生虫館、行こう」と思いついたのでした。

▪️東京での研究集会と懇親会の翌日(つまり今日)、そのまま滋賀に戻ってもよかったのですが、せっかく東京に来たのだからと目黒にある「目黒寄生虫館」で展示を観覧することにしました。私は、四半世紀前まで博物館に勤務していたのですが、その頃から博物館の世界ではけっこう有名な存在でした。今朝は、朝食をとりながら突然、「そうだ、目黒寄生虫館、行こう」と思いついたのでした。

▪️ホテルは新宿でしたが、副都心線で渋谷駅、山手線で目黒まで。そこから雨の中を目黒寄生虫館まで歩きました。このような天気だから、観覧している人は少ないだろうと思っていたのですが、とんでもない。たくさんの方達が、標本と解説を丁寧に観覧されていました。目黒寄生虫館は、小さなこじんまりとした展示室が1階と2階にあるのですが、そこにはものすごい数の液浸標本が並んでいます。

▪️左の写真は、日本海裂頭条虫=サナダムシ。全長8.8mなんだそうです。この寄生虫館の一番の「ウリ」の標本です(だそうです)。やっと、この有名なサナダムシの標本を拝見することができました。このように解説されていました。40代の男性と館長は、どんなふうに協力して取り出したんでしょう。想像してしまいました。

40代の男性が排便中、白いひも状のものが出てきた。原因は、その3ヶ月前に条虫の幼虫の寄生したマスの刺身を食べたためだった。自覚症状は無かった。当館初代館長の亀谷了は男性に駆虫薬を飲ませて、ほぼ完全な形で8.8メートルの虫体を採取した。1日にどれくらい成長していたことになるのだろう?

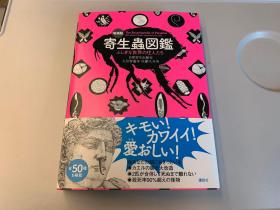

▪️サナダムシは、寄生生活に不要な機関は退化して、残っているのは生殖器のみなのだそうです。よく見ると、長いサナダムシですが、数千の体節を持っていて、その体節ごとに精巣と卵巣があり、異なる節同士で生殖を行い、100万個のもの卵を毎日産むのだそうです(『寄生蟲図鑑』P.42より。)。恐ろしい…。

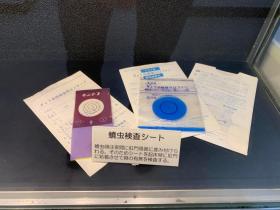

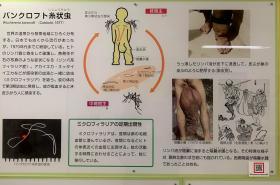

▪️上段左。懐かしいものも展示してありました。蟯虫検査シート。展示によればもうこの検査は廃止になっているのだそうです。日本人のお腹の中から完全に駆逐されてしまったのかといえば、そうではないようですね。上段右。あの西郷隆盛も、この寄生虫による陰嚢水腫に苦しんでいたということも知りました。だから馬には乗れず、籠に乗っていたらしい…そういう説を読んだことがあります。

▪️上段左。懐かしいものも展示してありました。蟯虫検査シート。展示によればもうこの検査は廃止になっているのだそうです。日本人のお腹の中から完全に駆逐されてしまったのかといえば、そうではないようですね。上段右。あの西郷隆盛も、この寄生虫による陰嚢水腫に苦しんでいたということも知りました。だから馬には乗れず、籠に乗っていたらしい…そういう説を読んだことがあります。

▪️解説の右下の絵は、葛飾北斎の「北斎漫画」の中の絵ですが、これは大げさではなく本当にこんなふうになってしまうようです。下段。お土産に、全長8mのサナダムシをデザインしたクリアファイルと、目黒寄生虫館が監修した『増補版 寄生蟲図鑑』を購入しました。この図鑑、なかなかユーモアがきいていて読んでいて「へー!そうなんや」と驚くとともに、ニヤッと笑ってしまいます。

NHKドキュメント72時間「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」

#琵琶湖 の東側のほとりにある、ひとつのベンチ。

“あのベンチ”の名前で呼ばれ

多くの人がやってくる。座って見えるのは一面の湖。

人々はどんな思いで座るのか。湖畔にたたずむベンチを3日間、見つめる。#ドキュメント72時間#総合📺で今夜10:45~https://t.co/zTXZaOYNrx

— NHK仙台放送局 (@nhk_sendai) January 12, 2024

▪️NHKの「ドキュメント72時間」という番組を楽しみにしています。番組の狙いは、「毎回、一つの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組。偶然出会った人たちの話に耳を傾け、“今”という時代を切り取」るとところにあります。今回の「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」は、このような内容です。

誰が呼んだかその名も“あのベンチ”。琵琶湖の東側のほとり。目の前には一面の湖が広がる。数年前からSNSで人気となり、ひっきりなしに人が訪れる。琵琶湖一周中に立ち寄ったサイクリスト。毎週末、ここに集う車好きの仲間たち。この季節、このあたりの天候は変わりやすく、荒れた波がいいという人もいれば、青く穏やかな湖が好きという人も。みんなどんな思いで座るのか。湖畔にたたずむベンチを3日間、見つめる。

▪️このベンチは、彦根市石寺という琵琶湖畔の集落に置かれています。数年前からSNSで人気になっているとのことなのですが、番組ではこのベンチを置いた方も登場されていました。ベンチは琵琶湖を眺めるのとは反対の方向、つまりベンチの裏側の方にあるお宅の方がベンチを自作して置かれたのだそうです。奥様から「あんたの責任や」と責められるのだとか。たくさんの人が集まってくるといろいろあるのでしょうね。

◾️ただ、そのようにここに集まって来られる方たちの中には、悲しみや辛さを抱えた方たちもいらっしゃるようで、大いなる琵琶湖に抱かれているかのような気持ちになり、その悲しみや辛さを癒しておられるようです。この番組では、そのような偶然にインタビューを受けた人たちが自分自身の人生を少しだけですが自ら語ります。不妊治療がうまくいかない女性、夫を病気で亡くした女性、会社が辛くなり早期退職した男性、仕事を辞めてバイクで日本一周をしている途中で立ち寄った男性…。もちろん、番組に登場される方の多くは、そのような方達ではありません。琵琶湖一周を自転車でしている途中だとか、バイクで有名だからやってきたとか、近所に暮らしていて夕方の風景を見にやってくるとか、そういう方達なのです。1本の樹木の元に置かれたベンチとその向こうに広がる琵琶湖、その風景が多くの皆さんの心を捉えているのでしょう。だから「あのベンチ」なのです。

▪️この石寺の「あのベンチ」ですが、何度か訪れたことがあります。調査やドライブの途中で車で立ち寄ったこともありますが、思い出深いのは、過去5回参加した「びわ湖チャリティー100km歩行大会」のコースでこのベンチの前を歩いた時でしょうか。もっとも、その時は歩くことに必死で、ベンチのことなど考えていませんでした。チラリと視界に入っただけだったかと思います。今回の「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」、Blu-rayのディスクに保存しておこうと思います。

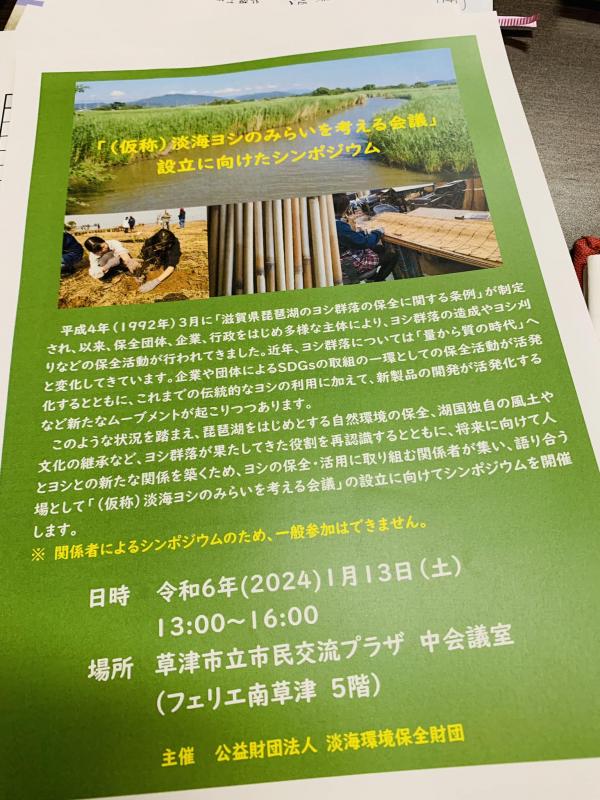

「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」設立に向けたシンポジウム

▪️今日は、南草津で開催された「『(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議』設立に向けたシンポジウム」に参加しました。一般公開されるシンポジウムとは違い、ヨシに関係する皆さんのためのシンポジウムでした。「なんで脇田がヨシやねん」という突っ込みが入ると思いますが、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」の会長ということでお呼びいただきました。

▪️京都大学の深町加津枝さんから問題提起をしていただき、琵琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ真田陽子さん (葭留勤務、一級建築士)と、淡海環境保全財団の瀧口直弘さんから活動発表をしていただいた後、参加者26人で車座になって、ヨシについて熱く語り合いました。ヨシ業者の皆さん、ヨシを原料に使う文房具の企業の皆さん、環境教育の関係者、ヨシを原料に使う繊維会社の方、地域でヨシ群落の保全に取り組む皆さん、多種多様な関係者がお集まりくださいました。

▪️私はその際のコーディネーターを務めました。皆さんから積極的にご発言いただきました。ヨシに関係する様々な「異業種」の皆さんが交流するからこそ、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができたのだと思います。ありがとうございました。

【追記】▪️このシンポジウムを企画・運営された「淡海環境保全財団」の職員の方から、メールが届きました。参加者は限られていますが、アンケートをとったところ、「全体構成にストーリー性があって良かった」というご意見や、「コーディネートが非常に良かった」というご意見を複数いただけたようです。ちょっとフランク過ぎたかなと若干の反省もしていますが、堅苦しなくないように、そしてユーモアを伴うことを心がけ、しかも全体のディスカッションがうまく噛み合うことを意識しながらコーディネートを行いました。もちろん、参加者の皆さんのご協力もあってうまくいったのかなと思います。改めて、参加者の皆さんには御礼を申し上げます。ありがとうございました。

深草キャンパスで仕事でした。

◾️今日は朝から深草キャンパスに建設される「紫光館別館跡地新棟」の起工式でした。ということで、いつものような格好ではなくスーツで出勤しました。昨年の秋にも起工式がありました。私の勤務する社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することを契機に、新しい校舎を建設することになったからです。今回は、課外活動のための施設建設です。「2号館北側新棟」、「10・11号館跡地新棟」、「12号館北側新棟」、そして今回起工式のあった「紫光館別館跡地新棟 」。一度に4つの新しい建物を建設しています。

◾️今日は朝から深草キャンパスに建設される「紫光館別館跡地新棟」の起工式でした。ということで、いつものような格好ではなくスーツで出勤しました。昨年の秋にも起工式がありました。私の勤務する社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することを契機に、新しい校舎を建設することになったからです。今回は、課外活動のための施設建設です。「2号館北側新棟」、「10・11号館跡地新棟」、「12号館北側新棟」、そして今回起工式のあった「紫光館別館跡地新棟 」。一度に4つの新しい建物を建設しています。

◾️龍谷大学は、浄土真宗本願寺派の宗門校ですから、こういった式典も仏式です。ですから、式次第では、合掌・礼拝、導師焼香、三奉請(さんぶじょう)、讃仏偈と続きます。そして起工式ですから、そこに鎌入れ、鋤取り、鍬入れといった地鎮祭(土地の氏神様に土地を使わせていただく許可を得る神道の儀礼)の作法も入ります。でも仏式ですから、地鎮祭ではなくあくまで起工式。こういうことのようです。ちょっと勉強になりました。

◾️深草キャンパスでの新棟起工式は10時で終了。11時半まで時間が空いたので、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の用務で深草キャンパス近くの銀行へ。トップの写真はその帰りに撮ったものです。深草キャンパスに戻る途中、琵琶疏水沿いの道を歩いていると塀からモクレンの枝が飛び出していることに気がつきました。たくさんのツボミをつけています。じっと寒さに耐えて、3月になったら花を咲かせるのです。いいですね〜。開花したら、また拝見しにきたいですね。

◾️深草キャンパスに戻ってからは、ずっと仕事でした。研究部課長と意見交換。その後は、研究部関連の用務。その後は学長と立ち話で意見交換をして、その上で研究部事務部長と相談。いろいろ心配して悩んできたことが、何とかなりそうな気がしてきました。どっちを向いても、心配して悩むことばかりですけど、辛抱しながらも頑張っていると、自ずから道は開けてくるのかな。

是永宙さんによるfacebookへの投稿【能登地震・被災地支①②③】

▪️高島市議会議員をされている是永宙さんのFacebookへの投稿です。①から③まであります。勉強になります。皆さんも、ぜひお読みください。今回の震災は、能登半島という特異な地形を持った地域が特有の困難さが伴っているように思います。同じ能登半島とはいっても、土砂崩れのために道路が途絶して孤立してしまっている地域と、人命救助が優先される状況の次の片付けの状況に入っている地域とでは、同じ能登半島とはいっても現地が求めているニーズはかなり違うわけです。