学生の来室

■ 昨日、ある用事で、1人の4年生が研究室にやってきました。私の研究室には、たぶん初めてやってきたんじゃないでしょうか。で、入ってくるなり「お誕生日、おめでとうございます。これどうぞ」と洋菓子の入った小さな箱をプレゼントしてくれました。そうなんです、昨日は私の56歳の誕生日でした。

■ 昨日、ある用事で、1人の4年生が研究室にやってきました。私の研究室には、たぶん初めてやってきたんじゃないでしょうか。で、入ってくるなり「お誕生日、おめでとうございます。これどうぞ」と洋菓子の入った小さな箱をプレゼントしてくれました。そうなんです、昨日は私の56歳の誕生日でした。

■その学生のポリシーのようなものらしいのですが、教員の研究室に行くときは、「ちょっとしたお菓子」をもって行くのだそうです。私のほうは、授業前で、コヒーやお茶を出すこともできませんでしたが、こんどはゆっくりしていってもらおうと思います(もちろん、こう書いたからといって、私の研究室にくる学生さんたちに同様のことを要求しているわけではありませんよ。その点はお間違えなく…)。私たちが、知人や友人の自宅を訪ねるときに、手みやげをもっていくのと同じような気持ちで、その学生も教員の研究室にいくときには「ちょっとしたお菓子」をもっていくのでしょう。なんといいますか、「世の中の作法」のようなものをきちんと身につけている…ようにも思いました。

■実際、別の授業でこの学生を少しだけ指導したことがあるのですが、いろいろな経験のなかで人間力が鍛えられている…、他者への配慮ができる…、他者の立場を想像することのできる…そういう意味で優秀な学生だったように思います。だからなのでしょうか、この学生はすでに内定を獲得して就職活動を終えていました。なるほどな〜と思いました。

研究室の大掃除

■昨日は、午後2時から、大学院社会学研究科の執行部会議、それから教務課長や担当課員との打ち合せで暗くなるまでかかりました。新年度ということもあり、教務課の皆さんは、いろいろ複数の業務をかけもちされていましたので、打ち合せもなかなか進まず…という感じでした。私自身は、後の予定がなかったので、結果として時間をかけてじっくり相談できたのでよかったということもあります。

■昨日は、午後2時から、大学院社会学研究科の執行部会議、それから教務課長や担当課員との打ち合せで暗くなるまでかかりました。新年度ということもあり、教務課の皆さんは、いろいろ複数の業務をかけもちされていましたので、打ち合せもなかなか進まず…という感じでした。私自身は、後の予定がなかったので、結果として時間をかけてじっくり相談できたのでよかったということもあります。

■新年度、明日からは、いよいよ授業が始まります。学会会議、教授会、研究科委員会も開催されます。ということで、気持ちよく仕事をしようと、こんな時期なのですが研究室の大掃除をしました。溜まりに溜まった書籍を書架に整理すること、溜まりに溜まった書類を分別し廃棄処分すること、これだけの作業なんですが…なかなか大変なのです。ここは、思い切って「断捨離」です!! 溜まっていた書籍を書架に配架しました。どいうふうに並べるかで、いろいろ考えてしまいました。時間がかかりました。そのあと、書類をがんがん捨てました。しかし作業が終わったのは夜の20時でした。昼の14時頃からですから、6時間もかかっていますね…トホホ。

■書類は、まだ比較的簡単に捨てることができるのですが、書籍についてはなかなか難しいです。研究室の書架が、そろそろ満杯になってきました。となると、いらない書籍を処分しなければならないのですが、これがなかなか難しい…。書籍の処分は、今日はできませんでしたが、近いうちに断行しなくてはいけません。できるかな…そんな時間があるかな…。

■本日、捨てるために縛った書類の山は、明日、溶解処分にしてもらいます。

【追記】■社会学部の教員の皆様へ。私だけが知らなかったのかもしれませんが、溶解してもらう資料は以下のようにとのことでした。

・クリップとかガチャ玉は外す。ホッチキスはかまわない。

・段ボール箱に入れて、密封する。

・瀬田事務部に電話をして、何時頃に預けにいくと伝える。

・溶解してもらう資料は、1号館の倉庫に。1号館の山側、通路に面したところにある。

・職員の方に鍵をあけてもらい中にいれる。最後に鍵を閉めてもらう。

天孫神社の桜

■4月3日、「レイカディア大学」の米原校で講演をしたあと、米原から彦根まではあえて「近江鉄道」に乗り、そのあとはJRで彦根から大津まで。大津で、かつての上司と急遽お会いすることになったからです。Nさんです。現在75歳のNさんとは、facebookで連絡をとりあいました。Nさんは、facebookを楽しんでおられるのです。すばらしいですね〜。毎朝、デジタルの温度計と時計をもって琵琶湖の湖岸に自転車で出かけ、その温度計と時計とその日の琵琶湖の風景を一緒に、デジカメで写真を撮ることを日課にされています。そして、一文を添えてfacebookにアップするのです。その文書には、必ず、「今日も一日一秒しっかり生きていきましょう‼」と書かれています。読んでいて、元気が出てきますね。また、Nさんは俳句をされています。数年前からとのことです。俳句の実力はかなりのものらしく、新聞にも4句ほど掲載されているのだそうです。といことで、facebookには、季語も添えられています。最近は、短歌も始められました。勢力的に日々を過ごされています。すごいです。かつてやっていたラグビーも始めたいとおっしゃっていました。こうなると、まいりました…です。

■Nさんとは、5時半から駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いすることになったのですが、大津に到着したのが5時前。少し時間があったので、facebookの「おともだち」が投稿されていた、「天孫神社」の桜を見に行くことにしました。この神社の境内にある桜は、毎年、見事に咲きます。堪能しました。不謹慎からもしれませんが、できればここで酒を呑みながら、ちゃんとしたお弁当をいただけるとよいのですが。まあ、それは無理にしても、素敵な桜を楽しむことできて、とにかく満足です。

『ソシオロジ』の編集委員を終えて

■昨日も書きましたが、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』の編集委員を終えました。『ソシオロジ』は通常の雑誌とは異なり、1度編集委員に就任すると、その後、4年間にわたり編集委員を務めることになります。4年間で12冊の雑誌の編集作業にかかることになります。これは、社会学系の学術雑誌としては少し異例のことです。しかし、それが『ソシオロジ』の持ち味のひとつなのでしょう。編集委員は、いわゆる「半舷上陸」。2年で半分の委員が交代することになります。

■昨日も書きましたが、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』の編集委員を終えました。『ソシオロジ』は通常の雑誌とは異なり、1度編集委員に就任すると、その後、4年間にわたり編集委員を務めることになります。4年間で12冊の雑誌の編集作業にかかることになります。これは、社会学系の学術雑誌としては少し異例のことです。しかし、それが『ソシオロジ』の持ち味のひとつなのでしょう。編集委員は、いわゆる「半舷上陸」。2年で半分の委員が交代することになります。

■もう記憶がはっきりしませんが、たぶん4年半位前のことです。「『ソシオロジ』の編集委員をやってくれませんか、勉強になりますよ」と、知り合いの先生から電話がかかってきました。私の初めての学術論文は、この『ソシオロジ』に掲載していただきました(「土地・林野政策過程における『むら』の主体的対応」というタイトル)。雑誌の編集にかかわることも会員の義務ですので、お引き受けすることにしました。とはいえ、あとでわかったことですが、『ソシオロジ』のばあい、1回につき多いときは5〜6本の論文を読んで、コメントを書かなくてはいけません(日本社会学会の『社会学評論』のばあいは、編集委員会の下に査読作業を行う専門委員会があり、委員は自分の専門分野に合致した論文しか査読を行いません。それも、通常、査読する論文数は1本です)。しかも『ソシオロジ』のばあい、査読をする論文のテーマが自分の専門分野に合致しているとは限らないのです。さらに、半日かけて編集委員と掲載の可否について議論しなくてはいけません。これは、片手間仕事でできることではありません。それなりにハードな仕事になります。4年間のうち、特に最初の2年間は辛いものがありました…。

■『ソシオロジ』の編集委員をしていると、時々、「たいへんでしょう〜」と言われることがありました。掲載の可否をめぐって編集委員が激論を交わすので大変だ…という意味です。私が編集委員をしているときは、そのようなことはありませんでした。熱心に議論はしましたが、皆さん、雑誌の発刊にむけて理路整然かつ建設的に議論をされていましたので、いつも比較的スムースに議論をすることができました。自分の主張にこだわりすぎる方もいらっしゃいませんでした。また、ベテランの先生が、ユーモアあふれる発言で編集委員会の場を和ませておられました。さすがですね。また、私個人にとっても、実際、他の編集委員の皆さんとの議論は、良い勉強になりました。

■4年間、編集委員をしていて、いろいろ思うところもありました。若い研究者の皆さんの問題関心がどこにあるのか…。雑誌の性格も影響しているのかもしれませんが、私が若い頃とはずいぶん違っています。私が編集委員をしているあいだは、狭い意味で私が専門とするようなテーマは、あまりなかったように思います。アイデンティティとか、集合的記憶論とか、エスニシティとか…。そのような関心の推移については、もっともなことだと思うのですが、その一方で困ったことだなと思うこともいろいろあります。

■これは、どの社会学系の学術雑誌もそうかもしせませんが、投稿者の皆さん、投稿する前に、自分の周囲の研究仲間や指導教員に原稿を読んでもらっていないように思います。若い頃は特に、まずは親しい仲間からきちんと建設的な批判を受けることが必須だと思います。その段階で、論文を書き直すことが必要だと思います。もっとも、国公立大学院は、いわゆる重点化により大学院定員を急激に増加させました。結果として、指導教員から十分な指導を受けられていないのでは…と思うことが多々ありました。特に、留学生への指導は丁寧にしていただきたい。

■もうひとつ。大学院生が増えたことで、また18歳人口の減少で、これからますます大学教員のポストが相対的に減少していきます。そうなると競争がより激化することになります。院生の皆さんは、とにかく将来のポストを獲得しようと「論文の本数をできるだけ稼ぎたい…」という傾向に走りがちです。投稿前の準備が不十分なままに投稿してしまう…、これは良くない傾向です。

■さらにもうひとつ。上記と関連しますが、編集委員会が指導教員にかわって、日本語表現のレベルから、院生の投稿者に細かくいろいろ指導する…というのは、困ったことだと思うのです。私が若かったときは、個々の大学院のなかに、お互いに切磋琢磨する研究グループがありました。これは推測にしかすぎませんが、今は、そのようなグループが生まれにくくなっているのでは…と思うのです。お互いにオープンに、相互に批判しあえるような関係って、今の若者にはなかなか難しいのかな…。

■さらにさらに、もうひとつ。それから、投稿される方は、もっとご自分の論文のメタレベルのことに敏感になってほしい。そのためには、関連する論文をきちんと読みこなして、学説史の深い水脈をきちんととらえることが必要です。また、論文の構造についても自覚的になってほしいと思います。これらのことについては、また別途エントリーで書いてみたいと思います。ちょっと、オヤジの愚痴っぽい感じになりましたね。

■さてさて、トップの写真の説明を忘れていました。これは、『ソシオロジ』の編集委員会のあと、慰労会をもったお店で撮ったものです。鴨川沿いのお店です。すでに暗くなっていますが、とっても素敵な雰囲気でした。

【追記】■ところで、ここまで書いたことにちょっと関係するかもしれませんが、以下のような論文をみつけました。今は京大におられる太郎丸さんが、阪大におられときに執筆された論文のようです(「社会学の方法の変化」に注目。ここでいう方法とは、学説や理論の研究をするのか、質的にせよ量的にせよデータの分析を主要な課題とするのか、 といった研究の素材とその処理法のこと)。日本の社会学会を代表する2つの学術雑誌、日本社会学会の学会誌『社会学評論』と『ソシオロジ』の投稿論文の分析をされています。

「ソシオロジと社会学評論に見る社会学の方法のトレンド 1952–2008」(太郎丸 博 ・ 阪口 祐介 ・ 宮田 尚子)

大雪のバレンタインデー

■朝、自宅の窓から外をみてびっくり。大雪です。みなさん、どうやって通勤されましたか。幸いなことに、私が利用している近鉄京都線は、遅れながらもなんとか電車は動いていたのでよかったのですが、奈良から京都にむかうJR奈良線はストップしていました。買い物などをして、少し遅めに出勤したので、JR京都線は動いていましたが、最初はどうなることやらと思っていました。

■朝、自宅の窓から外をみてびっくり。大雪です。みなさん、どうやって通勤されましたか。幸いなことに、私が利用している近鉄京都線は、遅れながらもなんとか電車は動いていたのでよかったのですが、奈良から京都にむかうJR奈良線はストップしていました。買い物などをして、少し遅めに出勤したので、JR京都線は動いていましたが、最初はどうなることやらと思っていました。

■自宅に長靴をおいていません。農作業をすめための長靴は、農作業をする村の方におかせてもらっています。困りました〜。新しいニューバランスのスニーカーを買ったのですが、こんな雪のなかで履くのはいやですものね。どうしたものかと思案して、思いついたのが家の中のどこかに置いているはずの軽登山靴です。山に登る趣味はないので、めったに使用することはないのですが、今日は大いに役立ってくれました。

■明日は、大学院の入試です。研究科長は入試実施の運営委員になるので、朝8時半には大学に到着しておかねばなりません。もう電車は遅れることはないと思うのですが、念のため家を6時過ぎに出発することにします。いやはや…ですね。

【追記】■大雪のことばかり気になっていましたが、今日は、バレンタインデーでしたね。そういう習慣とはすっかり縁遠いおじさんになってしまったのですが、自宅に戻ってから、妻がプレゼントしてくれました。ありがとうございました。ウイスキーボンボンでなく、焼酎ボンボンです。酒好きの私向きに選んでくれたようですね。

【追記】■大雪のことばかり気になっていましたが、今日は、バレンタインデーでしたね。そういう習慣とはすっかり縁遠いおじさんになってしまったのですが、自宅に戻ってから、妻がプレゼントしてくれました。ありがとうございました。ウイスキーボンボンでなく、焼酎ボンボンです。酒好きの私向きに選んでくれたようですね。

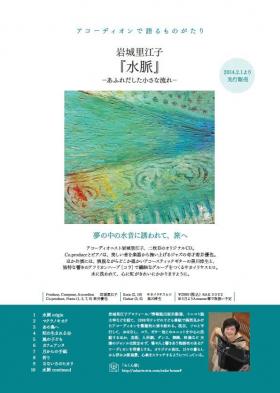

「水脈」のカフェ杏奴

■おともだちのアコーディオニスト・岩城里江子さんが、オリジナル2枚目のCDを発売されます。『水脈』です。岩城さんのことを少しご紹介しておきましょう。以下は彼女の公式サイトのなかのプロフィールです。

情報誌出版社勤務、ミニコミ誌主宰などを経て、

1998年、テレビの子ども番組で偶然見かけたアコーディオンを衝動的に弾き始める。

現在、ソロと平行して、おはなし、コラ、ギター他とのユニットを中心に活動。

他にも、美術、人形劇、ダンス、舞踏、映像など 共演のジャンルは固定せず、

場や人と響きあう、物語性のあるアコーディオンを得意とする。

オリジナル曲は、日々の暮らしから浮かぶ原風景、心象をスケッチするようにつくる。

2014年2月、二枚目のアルバム「水脈」リリース。

■直接お聞きしたこともありますが、本当に衝撃を受けて「弾かなくちゃ」と始められたのです。岩城さんって、そういう方だと思います…(^^;;。さて、岩城さんとは、東京在住の写真家・masaさんのブログ、「Kai-Wai散策」を通してひろがった交流の輪のなかで、お出会いさせていただきました。彼女との共通のキーワードは、「団地」です。詳しくは、現在「塩漬け状態」になっている別のブログの記事をご覧ください。

「阿佐ヶ谷テラスハウスの出来事(その3)-iwakiさんのアコーディオン」

「第五回アースダイビング 善福寺川と阿佐ヶ谷住宅地の50年を探る。(その3)-阿佐ヶ谷住宅-」

■で、カフェ杏奴…です。こちらのカフェは、現在、栃木県の足利市にありますが、以前は、東京の下落合で営業されていました。このカフェも、masaさんのブログを通して知ることになりました。何度か実際に足も運びました。とっても素敵なママさんがお出迎えしてくださいました。ブログ仲間の皆さんとも、このカフェで交流させていただきました(オフ会というやつですね)。「カフェ・杏奴」が足利市に移転されてから、ママさんとはfacebookで交流しています。彼女による「カフェ・杏奴」の投稿は一般公開されているので、その記事を引用しますね。岩城さんの「水脈」に関する投稿です。

おはようございます。

今日は杏奴にとって、いいね の話。

2000年に東京都新宿区下落合でCafeを開店して13年

様々なお客様がいらっしゃいました。

お店をやっていなければ、お会いすることはなかった人々。

その中で知り合った、アコーディオニスト岩城里江子さん。

赤坂のライブハウスで初めて見た時の、アコーディオンを弾きながらの笑顔が忘れられません。

あんな素晴らしい笑顔で演奏している人、見たことなかった。

fbの写真を見て下さい。こっちまでにっこりしてしまいます。

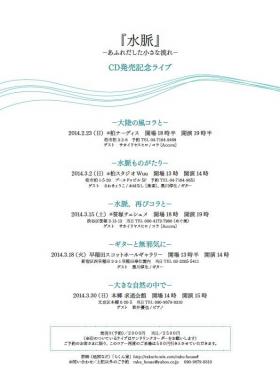

そんな彼女の二枚目のオリジナルCD『水脈』の中に、なんと「カフェアンヌ」という曲が入っているのです。

こんな事ってあるかしら、天からの贈りものとしか思えません。

喫茶店冥利に尽きます。

足利Cafe杏奴で、里江子さんの「カフェアンヌ」が聴けるなんて夢のようです。

アコーディオンの音色は、人肌のような優しい温もりがあります。

皆様も是非一度、聴いてみてください。

■いや~、素敵な話しですね~。こうやってブログを通じて、いろんな方たちとリアルな関係がもてるっというのは、本当に幸せなことです。私も早く、「カフェ・アンヌ」も含めて岩城さんのCDを聞いてみたいですね~。3月中旬頃から、amazonでの取り扱いが始まります。

【追記】■岩城さんの1枚目のCDは、「O-KA-E-RI」です。私は、このCDのなかの「ファーブルの見た空」という曲が大好きです。

■YouTubeにも動画がアップされていました。この曲は、CDののなかのタイトルでは「旅するメコン」です。

昨日のアクセス数

■昨日は、94人の方がこのホームページにアクセスしてくださいました。ありがとうございました。過去最高かなと思います。

■このホームページのなかにあるブログ、つまらない単なる身辺雑記のような内容しかないのですが、たまにアクセス数がぐんと伸びることがあります。海外からスパムコメントが大量に送られてくるため、現在、コメント欄を使えないようにしています。そんなこともあり、直接、お読みいただいた方たちからのご意見をお聞きすることができません。そういうこともあり、なぜアクセスしていただけているのかも、私にもよくわかりません。

■それはともかく、です。皆様、ありがとうございます。これからも、お読みいただければと思います。

雪の瀬田キャンパス

■昨日の午前中、瀬田キャンパス8号館で、龍谷大学社会学部の地域連携型プログラムである「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」報告会が開催されました。今回は、エンパワ6期生の報告会ということになります。2007に文科省の現代GPに採択され、学生が地域にでかけて地域の皆さんと一緒に課題解決を行う「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、2008年から始まりました。ずいぶん長く、この教育プログラムを担当させていただいています。近年では地域の皆さんにも、エンパワの趣旨を深くご理解いただき、充実したプログラムに成長してきたように思います。

■さて、報告会が開催された昨日、滋賀県ではひさしぶりに雪が積もることになりました。私の自宅は奈良ですが、奈良では雪の気配はまったくありませんでしたが、電車で山科に入るころから景色が白くなり、滋賀に到着すると雪景色になっていました。幸いなことに電車は遅れることもなく、無事に報告会を開催することができました。ふだん学生たちのご指導をいただいている地域の皆さんにもお越しいただくことができました。地域の皆さん以外にも、市役所、商工会議所などに勤務されている皆さん、他大学の学生や高校生の皆さんにも、お越しいただきました。嬉しかったのは、この「大津エンパワねっと」コースを修了した先輩4人も、忙しいなか都合をさけて来てくれたことです。先輩の皆さん、ありがとう。昨日の報告会は、京都新聞の滋賀版にも掲載されました。

■さて、報告会が開催された昨日、滋賀県ではひさしぶりに雪が積もることになりました。私の自宅は奈良ですが、奈良では雪の気配はまったくありませんでしたが、電車で山科に入るころから景色が白くなり、滋賀に到着すると雪景色になっていました。幸いなことに電車は遅れることもなく、無事に報告会を開催することができました。ふだん学生たちのご指導をいただいている地域の皆さんにもお越しいただくことができました。地域の皆さん以外にも、市役所、商工会議所などに勤務されている皆さん、他大学の学生や高校生の皆さんにも、お越しいただきました。嬉しかったのは、この「大津エンパワねっと」コースを修了した先輩4人も、忙しいなか都合をさけて来てくれたことです。先輩の皆さん、ありがとう。昨日の報告会は、京都新聞の滋賀版にも掲載されました。

■こちらは、facebookに掲載されたアルバムです。facebookに登録されていない方でも登録できるはずです。ご覧いただければと思います。

鞍馬で温泉につかる…

■昨日(1月12日)のことになりますが、親しい仲間と一緒に、京都の北、鞍馬にある温泉に遊びにいきました。仲間の皆さんと温泉にゆっくりつかることが目的だったのですが、個人的には、叡山電鉄に乗る…ということも、じつは密か目的でした。これまで、精華大学のある辺りまでは、この叡山電鉄に乗ったことがありましたが、その奥にある鞍馬は今回が初めてでした。900系(デオ900形)、「きらら」という愛称のついたパノラマ列車に乗ることができました。車両の中間あたり、景色を楽しめるように天井の端にも窓がついています。もっとも、景色を楽しむよりも、実際には車中でのおしゃべりを楽しむ…ってかんじになりましたけど。

■もちろん、温泉もゆっくりむつかって、仕事の疲れをいやしました。鞍馬の山のマイナスイオンを思い切り吸いこんで、刺激の少ない鞍馬のお湯にゆったりつかりました。いや~、ひさしぶりに温泉を楽しむことができました。