「世界農業遺産」認定シンポジウム

■昨日は、午後から世界農業遺産認定関連のイベントに参加してきました。まず、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の総会から始まりました。滋賀県から申請していた「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたことから、まずは規約を改正することになりました。これまでは、認定を目指していたわけですが、これからは認定を活かしながら保全計画や活用について取り組んでいかねばなりません。日本農業遺産、世界農業遺産にむけての申請作業でお手伝いをしてきましたが、微力ながら私も、関係者の皆さんと一緒に力を合わせながら、できることからやっていきたいと思っています。

■総会の後は、基調講演と記念シンポジウムでした。まず、「『世界農業遺産』認定からつながる未来」というタイトルで、東京大学の八木信行先生が基調講演をされました。その後は、「次世代へつなぐ世界農業遺産『琵琶湖システム』の価値と魅力」に関してパネルディスカッションが行われました。漁業、農業、森林保全、観光、食文化、様々なお立場から「世界農業遺産」認定後の展望と可能性が語られました。これは個人的な意見ですが、今後は、この認定を契機に、普段であればつながらない人びとの間に、まずは流域単位で連携が生まれ、お互いの可能性をひっばり出し合いながら、相互にエンパワーメントして流域全体で活性化が進捗していくこと、そのことを通じて「琵琶湖システム」を保全していくこと、そのような展開が今後はとても大切になってくると思っています。

■シンポジウムが終わったあと、かつて日本農業遺産認定、世界農業遺産に向けて一緒に頑張った県庁の職員の方が声をかけてくださいました。申請書の内容を議論し、世界農業遺産をアピールすために、100knウルトラウォーキングにも参加しました。一緒に汗をかいてきた仲間です。先日、歴代の農政水産部長の皆さんと認定にお祝いをしましたが、今度は職員の皆さんと一緒にお祝いをしようということになりました。また、来年は、一緒にまた100kmウルトラウォーキングに参加することも約束してくださいました。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

モーツァルトでの「ミニコンサート」と「第100回龍谷祭 Last Fire」での演奏

■深草キャンパスの紫朋館と紫陽館が老朽化したことに伴い、11月中に解体されることになっています。ということで、日曜日は、大学の公式な施設開放(自由見学会)となりました。多くの卒業生の皆さんがお越しになっています。吹奏楽部でも、OB・OGおよびそのご家族の皆様を対象にミニコンサートを開催しました。場所は、紫朋館4階モーツァルトという音楽練習場です。ちょっとした同窓会になっています。素敵ですね〜。

■2005年からは、瀬田キャンパスの青朋館という建物の中に、広い立派な練習場を大学に用意していただいていますが、それまでは深草キャンパスのこの部屋で練習をしていたんですね。周りに住宅がたくさんあることから、大変だっただろうなあと思います。私も、今回、初めてこの古い練習場を拝見させてもらいました。ありがたかったです。

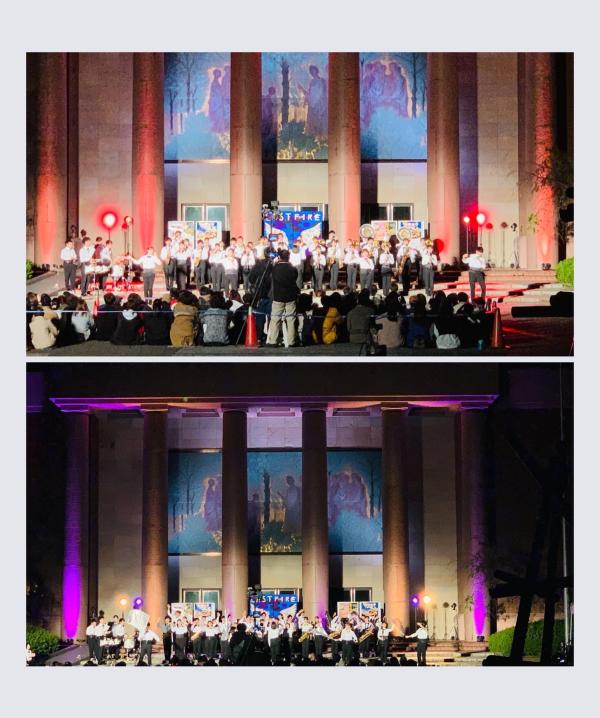

■この日は、龍谷祭最終日でした。すっかり暗くなってから、「第100回龍谷祭 Last Fire」での吹奏楽部のステージを楽しませてもらいました。龍谷大学吹奏楽部、活躍しています。「風になりたい」、「ブラジル」など4曲が演奏されました。素晴らしい。ちなみに、バックの建物は顕真館です。平山郁夫さんの「祇園精舎」という題の釈尊説法図をもとに、大塚オーミ陶業が制作したのだそうです。大塚オーミ陶業って、大塚国際美術館の作品を制作れた会社ですね。

紅葉の比良山系

■先週の土曜日、昼過ぎまで三千院の界隈で過ごした後、車で自宅に戻ろうとしましたが、ふと見ると、朝、比良山系の頂を覆っていたガスがきれいに消えていました。自宅に帰る予定を変更、ロープーウェイで琵びわ湖バレイまで行くことにしました。

■先週の土曜日、昼過ぎまで三千院の界隈で過ごした後、車で自宅に戻ろうとしましたが、ふと見ると、朝、比良山系の頂を覆っていたガスがきれいに消えていました。自宅に帰る予定を変更、ロープーウェイで琵びわ湖バレイまで行くことにしました。

■素晴らしい紅葉でした。ロープーウェイの途中あたりから、木々は紅葉していきます。山頂に着いたら、少し南にある蓬莱山に向かいました。一見、たいした距離、たいした坂ではないように感じるのですが、実際、坂登ってみるときついなと思いました。コロナ感染で運動不足になり、かなり体力が無くなっていることを実感しました。とはいえ、なんとか蓬莱山頂に到着、頂上から周囲をじっくり眺めました。素晴らしいです。三千院も素晴らしかったけれど、比良山系の山々も素晴らしいです。この蓬莱山の標高は、1174mです。このぐらいの高さになると、なんというか地球を感じます。いや、ほんまに。琵琶湖を一望するパノラマにうっとりしました。

■最後のおじいさんの写真は、私です。年寄りですね〜。まあ仕方がないのですが。ここは、最近とっても人気のある「琵琶湖テラス」です。一緒に行った家族に撮影してもらいました。滋賀、最高ですね。

京都大原三千院の阿弥陀三尊像

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■三千院、45年ぶりでしょうか。初めて参拝したのは、大学浪人していた頃です。どうして三千院にやってきたかというと、友人が免許を取り遠くまでドライブしたいというのに付き合ったのでした。三千院にも仏教にも特に何にも関心がなく、何を拝観したのか全く記憶に残っていません。当時は、庭なんて、全く関心もありませんでしたし…。ところがです。45年が経過すると、お庭を味わうことができるようになるんですね、不思議なことに。ましてや、自宅でガーデニングを楽しんでいますし。いろいろ勉強にもなりました。

■でも、一番、ガーンと心に届いたのは、国宝の阿弥陀三尊像でした。阿弥陀仏の前に正座して合掌して見上げると、阿弥陀仏が「私」を暖かく見つめておられます。優しく、暖かく、「私」を包み込んでくださるかのようです。脇侍、右側の観世音菩薩と左側の勢至菩薩は、臨終の「私」の方にすでに向かっておられます。往生する「私」をお迎えするまさにその一瞬を表しています。ネット上の写真では、それがよくわかりません。ぜひ、阿弥陀仏の前で正座なさって念仏を唱えてみてください。阿弥陀様の背景(天井)は、今では煤で何も見えませんが、赤外線を使った調査と顔料の調査をもとに再現した絵画を拝見しました。極楽浄土です。なんと明るい。たくさん菩薩と天女がいらっしゃいます。阿弥陀仏と観世音菩薩と勢至菩薩は、これから「私」を、この極楽浄土にお連れくださるのです。ありがたいことです。南無阿弥陀仏。

■龍谷大学に勤務して18年、年齢も64歳になりました。浪人をしていた頃の自分には想像もできませんでしたが、やっと阿弥陀三尊像の有難さを実感できるようになりました。多くの人びとが、阿弥陀三尊像の前で安らかな気持ちになられたのでしょうね。今日は偶然でしたが、とてもありがたい日でした。勉強になりました。

深草キャンパスで授業を終えて。

■金曜日、京都市伏見区にある深草キャンパスで、4講時の留学生のための講義がありました。留学生への講義、難しいですね。日本語のレベルが様々なんで困っています。ということで?!、今日も「Cafe Ryukoku &」(学内の施設にあるカフェ)に伺いました。ここは、17時からはビールが飲めます。ハートランドビールで休憩です。店長さんと交渉して、大津にある平井商店の純米吟醸酒「北船路」を置いていただけそうなので、毎週通っています。今後の展開に期待しています。「北船路」は、私のゼミの学生たちがプロデュースした日本酒です。楽しみです。

■店長さんにお聞きすると、龍大の教職員さん、夕方からはあまり来られないとか…。瀬田キャンパスの教員(わたし)は来ているんですけどね。

部局長会で「金賞オールA」を報告しました。

■ 今日は、龍谷祭(大学祭)で全日休講です。なんですが…。先週の土曜日、福岡県北九州市で開催された「全日本吹奏楽コンクール大学の部」で、金賞オールAを受賞したことを、部局長会で学長や大学執行部の皆さんに報告いたしました。若林義人音楽監督や幹事長・副幹事長さんたち(部員の代表)も一緒です。私からは、「コンクールで3年連続で金賞オールAと評価されることが、どれだけ凄く立派なことなのか」を、部長として力説しておきました。

■ 今日は、龍谷祭(大学祭)で全日休講です。なんですが…。先週の土曜日、福岡県北九州市で開催された「全日本吹奏楽コンクール大学の部」で、金賞オールAを受賞したことを、部局長会で学長や大学執行部の皆さんに報告いたしました。若林義人音楽監督や幹事長・副幹事長さんたち(部員の代表)も一緒です。私からは、「コンクールで3年連続で金賞オールAと評価されることが、どれだけ凄く立派なことなのか」を、部長として力説しておきました。

■来年の全日本吹奏楽コンクールは、栃木県の宇都宮で開催されます。今年までは、関西からの代表枠は1校のみでしたが、来年度から2校になります。少し気持ち的には楽になりますが、部員の皆さんには、守りの姿勢ではなく攻めの姿勢で、これまで以上の水準で演奏してくださることを信じています。きっと演奏してくれるはずです。

■トップの写真の私、微笑んでいるつもりなんですが、顔、怖いです。姿勢も、なんだかヘンテコリン。笑顔、姿勢、練習しておきます。私の横が、若林義人音楽監督です。トロフィーを持っているのが、幹事長さんです。女性は副幹事長です。こちらの皆さんは素敵な笑顔ですね。後ろに立っておられるのは、(筆頭)副部長さんです。龍谷大学の事務職員さんです。

龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会

■昨日の朝、Twitterに12月の定期演奏会のことについてツイートしました。その時、プログラムはまだ内緒と書いたんですが、版には公開になっていました。なんと…。メインの曲はポスターから想像できますが、ワーグナーの「さまよえるオランダ人」です。ポスター、さまよえるオランダ人が乗っている幽霊船なんですね。

■ところで、「さまよえるオランダ人」はワーグナーのオペラです。当然、原曲はオーケストラのために作曲されたものです。その原曲を、吹奏楽のために編曲する必要があります。ということで、編曲者はどなたかなとポスター見てみました。ちょっとびっくりしました。編曲者は日景貴文先生です。知らなかったな〜。日景先生には、2019年の第46回定期演奏会の「リエンツィ序曲」(ワーグナー)も編曲していただきました。あの時も、とっても感動したのですが、今回もめちゃくちゃ期待してしまいます。学生時代、学生オケにいたので、クラシックの曲はどうしても期待してしまいます。

■次回の定期演奏会には、ゲストとしてマリンバ奏者の高田亮さんが出演してくださいます。皆さん、12月26日は、ぜひザ・シンフォニーホールにお越しください。

「第70回全日本吹奏楽コンクール」で金賞受賞

■昨日(10月29日)、福岡県北九州市小倉北区にある北九州ソレイユホールで開催されました第70回全日本吹奏楽コンクールで、龍谷大学吹奏楽部、金賞を受賞いたしました。facebookにこのことを投稿したところ、多くの皆様からお祝いのメッセージを頂戴いたしました。ありがとうございました。

■関西から1校という条件を勝ち抜いて、全国コンクールで3年連続でゴールド金賞を受賞しました。しかも、全ての審査員がAと高く評価されたこと、本当にすごいことだと思います。審査員、お一人お一人の講評も拝見いたしましたが、ほとんどがお褒めのお言葉ばかりでした。素人の印象でしかありませんが、音が違います。音圧が違うのです。「身内」を褒めるようなことを書くと叱られそうですが、なんというか少し次元の違うように思いました。 ステージの上の部員の皆さんは、実に楽しそうでした。自分達が築いてきた音楽を、自在に表現することの喜びに満ち溢れていました。立派でかっこよかったです。部員の皆さん、達成感を感じておられることと思います。学生時代に、仲間と力を合わせて大きな目標を達成したという経験は、おそらく、部員の皆さんの一生の宝物になるのではないでしょうか。

■これとは別の投稿で、もう少しコンクール直前のことについても書いてみたいと思います。今回、若林義人音楽監督、児玉知郎コーチ、竹林秀憲先生、早坂雅子先生、外囿祥一郎先生、澤嶋秀昌先生、6名の指導者先生方に、金曜日は朝から夕方まで、土曜日は午前中、お借りした下関のホールで非常の細かいところまでご指導をいただきました。本当にありがとうございました。

■次の大きなステージは、12月の定期演奏会になります。多彩なプログラムで、皆様に龍大サウンドをお楽しみいただけるかと思います。どうぞご期待ください。

日本最長普通列車A新快速米原経由姫路方面播州赤穂行

@shinyoko2 #新快速 #東海道線 #北陸線 #琵琶湖線 #京都線 #神戸線 #赤穂線 ♬ 銀河鉄道999 - 遠藤正明

■普段、通勤で、時々利用するJR西日本の「新快速」。わかっていませんでしたが、現在のところ、日本最長普通列車なんだそうですね。私が利用しているのは、ごくわずかな距離ですけど…。「敦賀から播州赤穂まで、長いよね〜。電車がよく遅延するけど、これだけ長いと、いろいろ人身事故も起こるよな〜」とは思っていましたが、こうやって「銀河鉄道999」のBGMで地図で移動していく列車を拝見すると、見方が少し変わってきました。何度も、この動画をみてしまいました。楽しい。TikTokに投稿された画像です。

■facebookの鉄道愛好者のグループでこの動画をシェアしたところ、知り合いのJR西日本に勤務されている方からコメントをいただきました。さすがプロは違います。正確には、以下の通りだと思います。

しょーもないウンチク言いますと…。

敦賀から来た車両は姫路までしか行かなかったハズデス(笑)

敦賀→米原:4両編成

※米原で前に8両編成を増結

米原→姫路:12両編成

※姫路で後ろの4両(敦賀発の車両)を解放

姫路→播州赤穂:8両編成

列車としては最長なんですけど、車両目線で見ると実は姫路でバトンタッチしてるカタチです🚃

■酒飲みの皆さんの中には、夜の新快速に関して、苦い思い出をお持ちの方もおられるのではないかと思います。酔っ払って寝過ごしてしまうのです。私が勤務している社会学部でも、開設された初期の頃には、瀬田の街で飲んで、西明石や姫路まで行ってしまった方がおられたようです。そういった話は最近聞かなくなりました。職場の同僚と仕事帰りに一緒に呑むなんていう習慣というか文化も、少なくとも私の周りからは消えてしまいました。新型コロナウイルスが感染拡大する以前からです。健全になったのか、それともその逆なのか。私にはよくわかりません。