流域治水に関連して

■連日、高時川の氾濫のことで投稿しています。長浜市の高時川沿いにあるヨコタ農園さんの農地が、高時川の氾濫で水に浸かりました。ここは、「霞堤」なのだそうです。霞堤についてこういう説明をネット上に見つけました。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」。よくわかっていないので疑問に思ったことがあります。もちろん、この説明が正しければの前提になりますが。

■「誰」がわざと水を引き受けることを決めたのでしょう。もちろん、ヨコタ農園さんではないはずです。河川行政については素人なんですが、ここ、とても大切なことだと思っています。また、専門家の人たちにお聞きしたいと思います。予想外の豪雨で、河川水が堤防を越えるとか、堤防が切れるとか…「霞堤」はそういうのとは違うと思います。そのような被害が出ないように、わざと水を引き受けるようにしているのですから。「わざと引き受ける」というのは、計画、想定内の話になります。であれば、引き受けた後のケアや手当も必要だと思うのです。そのことも含めて計画ではないかと思うのです。

■もうひとつ。別の例を話します。滋賀県では、ローカル私鉄である近江鉄道を守るために、全国初の「交通税」導入の検討を始めました。私自身は、交通税の導入に賛成です。私自身は湖西に暮らしているので、めったに湖東を走る近江鉄道を利用することはありませんが、賛成しています。滋賀県民としてそう思います。

■もし、「交通税」導入の理屈が可能ならば、「流域税」の検討も必要じゃないのかと素人としては思います。豪雨による氾濫等の災害を、「流域治水」で減災するために税を広く薄く集めて、例えば「遊水池」として犠牲になった農家や地主等の関係者を支えていく仕組とそれを支える社会的費用が必要なんじゃないのかなと思うのです。都市は、森林や農地によって守られているのですから。森林税は、すでに存在しています。であれば、なおのこと流域税って必要なんじゃないかと思います。森林にしろ、交通にしろ、流域にしろ、多くの皆さんが連携して協力して初めて維持できるわけです。みんなで共に支えていく仕組みが必要でしょう。

【追記1】■高時川の水位が上がった際、この投稿の農地が「浸水被害にあう可能性が、他の場所に比べて相対的に高いということがあらかじめわかっていて、なおかつ、被害が出ても仕方がない…」と考えている人はいるのかいないのか、その辺りは分かりません。しかし、必要なことは、「これは流域全体の問題なのだから、「他人事」ではなく「自分事」として考えるべきだ」と考えることなのではないでしょうか。

【追記2】■流域治水の考え方について、もっと勉強しないといけません。不勉強を承知で申し上げれば、素朴な疑問点は、「流域治水というのは、土木技術的なことだけなのか」ということです。減災という言葉があります。災害を抑え込むのではなくて、受け入れて緩和するという感じでしょうか。であれば、受け入れたあと、どうやって地域社会を復旧させていくのか、特定の人たちに被害が集中しているのであれば、それをどうやって流域全体で支えるのか、その辺りの社会的な制度や仕組みに関しても同時に考えていく必要があると思います。

【追記3】■農地が遊水池になることで、どれだけ河川の流れの量や勢いが緩和されたのか、その科学的評価が知りたいです。もうひとつ、緩和されたことで、どれだけ被害を抑えることができたのか、その経済的評価も知りたいです。他にも評価のポイントはあるのだろうと思いますが、そのような農地が「遊水池」になったことで生まれた社会的価値を多くの人に「見える化」する作業が必要なのではないかと思います。そのようなことは、普段、生きて生活している範囲の中だとなかなか実感できませんからね。その上で、補償のもとになる費用をどうやって捻出するのか、そこもいろんな方達の知恵をもとに考えていくべきだと思っています。

高時川氾濫の動画

■高時川氾濫の動画です(ABCテレビニュース)。横田さんの農場(ヨコタ農園)も映っています。10分50秒あたりからです。農地が遊水池になっていることがわかります。取材のヘリコプターに乗っている記者らしき人が、「川の水が逆流」していると語っています。遊水池が吸収しているわけですね。これがまさしく「霞堤」なのです。この動画のコメントに、村上悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖)が、的確にコメントをされています。以下は、そのコメントの一部です。私は、この部分が非常に重要かと思います。早急に、そのような仕組みの検討に入るべきだと思います。

霞堤で耕作してくださっている方のご苦労を、その方々個人に押し付けるのではなく、流域の社会みんなの負担で補償する社会的な仕組みが重要と思います。

また、稲であれば一時的に水に浸かっても収穫できる可能性がありますが、転作の大豆や野菜だと全滅になります。転作も、一律ではなく、これらの場所は稲作で続けられるような施策も必要だと思います。

■ひとつ疑問もあります。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」という部分。「誰」がわざと水を引き受けているのか…、そこをはっきりさせる必要があると思います。

■本日、氾濫して遊水池となった農家の後始末にいて、農家の横田圭弘さんがfacebookに投稿されていました。水がひいた後、横田さんの息子さんとヨコタ農園の従業員さんが、農地に入り込んだ瓦礫を取り除く作業をされたことについての投稿です。ぜひ、こちらの投稿もご覧ください。

■これは個人的な意見ですが、これは、滋賀県だけの話ではないと思います。現在、我が国では、あちこちで毎年のように豪雨が頻発しています。どこにでも起きることです。気象の予報も含めて災害の予防をしっかり行う、そして災害が発生した後について、被災者への精神的ケア、復旧に向けての労力の提供、経済的支援、様々な支援、トータルな支援が必要になると思います。

【追記】■ヤフーニュース(毎日新聞)に、「琵琶湖岸に大量の流木 出漁できず遊泳も禁止 高時川氾濫で被害」という記事が出ています。高時川の災害は河川だけでなく、琵琶湖にまで影響を与えているのですね。記事は、高島市のマキノ町のとのことです。流木はどのあたりまで流れているのでしょうか。

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

■リンクは、今回の高時川の氾濫で被害を受けた横田圭弘さんの投稿です。横田さんは、facebookのお友達です。高時川のすぐ横の農地でヨコタ農園を経営されている専業農家です。地主さんからも、農地を預かっておられます。その農地が今回の氾濫で水に浸かりました。氾濫に関しては、ご本人と何度かやりとりをさせていただきました。まずは、横田さんの投稿をお読みいただければと思います。いろいろ思うところがあります。まずは当事者がどう捉えておられるのか(「家産」として農地を先祖から預かっている)、当事者が農地にどのように「意味」付けされているのか、そこにある苦悩をきちんと受け止めるべきだと思っています。

■埋め込んだリンクが、スマートフォンやタブレットでは読めないようなので、リンクも貼り付けておきます。

横田圭弘さんの8月9日の投稿

■当事者である横田さんの意見がきちんと提示される以前に、今回の氾濫のニュースを見た人たちが、「霞堤」「遊水池」という言葉とともに、素晴らしい治水だと評価し始めました。私自身も、「霞堤」「遊水池」を大切にする流域治水の考え方には賛成してはいます。しかし、評価するだけで、被害を受けた当事者への想像力を欠いているように思えて、強い違和感を感じました。少ししてから、昨日のことになりますが、横田さんは、facebookに当事者の声をご投稿くださいました。ありがとうございました。横田さんは、ご自身が耕作されている農地が遊水池の役目を果たしたことを肯定的に受け止めつつ、同時に以下のようにもおっしゃっています。非常に納得しました。

今回の農地の浸水は多少なりとも下流の氾濫を防ぐこと、下流の人の命や財産を守ることに役に立ったに違いないと思います。

しかしながら、汗水流して作り上げたお米や大豆が一瞬にして駄目になること(お米は助かるかもしれないけど)を目の当たりにすると、悔しいし、とても辛いです。

ブロッコリーとキャベツの作付はこれからなのに土が乾かず作付が遅れる事は必然的です。

適期に作付しないと収穫量にも影響してきます。浸水時に農地に流れ込んだ漂流物は想像もしない程の量。

我々農家負担で、泥に被った稲穂や駄目になった大豆を見ながら、哀しくも収集作業に追われてます。この農地が下流氾濫を最小限にとどめる役割の「一時遊水池」としての役割を担うことの理解も出来ます。

しかし、先祖さんから受け継がれてきた、この農地を守り抜くことは農家の使命だと思います。

ただでさえ、今の肥料や燃料高騰など経営に苦しむ中、浸水して何の支援もないとなると農業経営は成り立たなくなります。

■下流には、被害を受けなくてすんだ地域、あるいは減災された地域が広がり、そこに暮らす皆さんは広い意味での「利益」を得ておられます。横田さんご自身も、お知り合いが多数お住まいの地域が安全であったことに安心し、同時に、ご自身の農地が遊水池の役割を果たしたことに誇りもお持ちです。しかし、その一方で、今回は、横田さんや地主さんたちが「苦しみ」を受け止めなければなりませんでした。「遊水池」の機能を高く評価する以前に、まずはこの「苦しみ」に対する理解が先にあるべきかと思います。非常に問題を感じました。遊水池が生み出す効果を評価する方達は、特に意識されていないとは思いますし、そのような意図もないとは思いますが、結果として横田さんたちの「苦しみ」が不可視化されていることや、そのことの問題性について言及されていません。農地が遊水池となることに公共的価値があると評価するのであれば、当然、遊水池となった農地の復旧をいろんな形で支援することが当然ではないかと思います。私は、ネット上で多数拝見させていただいた、前者ばかりを強調する投稿をそのままでは素直に受け入れることはできませんでした。流域全体として、この「受苦」を緩和しケアしていくべきことだと考えられるからです(このような考え方については、環境社会学の舩橋晴俊先生たちの「受益圏・受苦圏論」研究をヒントにしています。ただし、ここではこれ以上触れません。別の機会に譲りたいと思います)。

■もうひとつ。治水の問題と関係しますが、上流の治山のことも気になっています。森林は天然のダムと言われますが、ダムとして機能するためには森林に手入れをしなければなりません。これも、その当事者だけに押し付けておいて済む話ではないと思っています。上流の山や森林から、琵琶湖に至るまで、流域の様々な関係者がお互いの事情をよく理解し受け止めて、特定の人たちに負担を押し付けずに、全体としてどうして行くのか、全体としてどう受け止め、お互いを支えていくのか、そこが大切だと思っています。考えないといけないことが、たくさんあります。土木や工学に関する知恵だけでなく、制度設計を疎遠する社会科学の様々な分野からの知恵も必要になると思います。

■横田さんは、今回のfacebookの投稿に、以下のようにお書きになっています。

人は、

助け合い、

認め合い、

尊重し合って

生きていくもの。

■まさに、これからの流域治水の仕組みを作っていくためには、このことを実現しなければならないと思っています。このことがベースになければならないと思っています。

高橋卓志先生の「糞坊主考 最終回」

■先日、7月22日の投稿になりますが、お世話になった高橋卓志先生の快気祝いをさせていただことを報告いたしました。その後、高橋先生はfacebookに「糞坊主考 最終回」をご投稿されました。以下が、そのご投稿です。闘病記です。タイトルに最終回とありますが、2021年11月10日 の第1回目「糞坊主考 ①」から、その後8回に渡って投稿され、今回が最終回になります。その他にも、番外編が2つあります。私自身、一連の投稿を拝読して、いろいろ考えることになりました。

■そのようなこともあり、高橋先生には「この『糞坊主考』のご経験をべースに、ぜひ1冊、本を書いてください」とお願いをしてあります。先生は、ニコニコ笑っておられましたが、本当に実現したら良いなと思っています。この最終回を拝読してわかりましたが、「あちらの世界」に行く手前で「こちらの世界」に戻ってこられたご経験から、ご自身の人生にとって大切なことと、どうでもよいことの境目がはっきり見えてこられたのだろうと推察いたしました。普通の人は、なかなかそういうふうにはできません。

■パソコン上では、埋め込んだリンクをクリックすることができますが、スマートフォンやタブレットではご覧いただけないようです。そのため、「糞坊主考 最終回」については、別途、リンクを貼り付けておきます。

「糞坊主考 最終回」

「糞坊主考 ①」

「糞坊主考 ②」

「糞坊主考 ③」

「糞坊主考 ④」

「糞坊主考 ⑤」

「糞坊主考 ⑥」

「糞坊主考 ⑦」

「糞坊主考 ⑧」

「糞坊主考番外編

「糞坊主考番外編②」

「糞坊主考 最終回」

原爆の日

■8月6日。今日は、米国の原爆投下から77回目の「原爆の日」です。Twitterへの2つの投稿をシェアいたします。ひとつは広島への原爆投下を再現した動画、もうひとつは、NPT=核拡散防止条約の再検討会議が開かれているニューヨークの国連本部で、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会が主催して、被爆の実態を伝えるパネル展での、木下季市さんのスピーチの様子です。背景は、有名な「焼き場に立つ少年」の写真です。前者のツイートにある「原爆が投下された時、広島はまだ『日常』の中にあった」と、後者の「多くの人が、自分がなぜ死ぬのかも分からないまま死んでいきました」、大切なご指摘です。

木下季市さんの体験

8月6日。77年前の今日の再現映像。原爆が投下された時、広島はまだ「日常」の中にあった。しかし、上空およそ600メートルで原爆が炸裂した瞬間、そのすべてが破壊された。これはひとりでも多くの人に見てほしい映像です。良ければ拡散をお願いします。pic.twitter.com/zMQc5n76I5

— ガル憎 (@garuzow) August 5, 2022

原爆投下直後の長崎で撮影された「焼き場に立つ少年」。

その写真の前で、長崎で被爆した木戸季市さんがスピーチした。

「核兵器は人間が人間らしく生きることを許さない。そういう兵器です」。

「多くの人が、自分がなぜ死ぬのかも分からないまま死んでいきました」。 pic.twitter.com/soTKocaIlc

— 隅俊之/Toshiyuki Sumi (@spreadarms) August 5, 2022

■2つめの投稿にある「焼き場に立つ少年」に関する記事です。2019年のものです。

「お母さんに会えたのかい 原爆の地に立つ少年」

【追記】■私は、11歳から16歳まで、現在の広島市東区に暮らしていました。正確にいえば、小学校5年生の3月から高校1年生の8月までということになります。その間に、小学校、中学校では原爆に関する教育を受けました。何度も、被曝を経験された方達から、その時のご経験についてお話をお聞きしました。周りにも被曝された方達がお住まいでした。まだ子どもではありましたが、学んだことがたくさんあったように思います。でも、そういう経験を普段は忘れてしまっています。こうやって、8月にだけ…。反省しています。ウクライナ侵攻に関連して、核の使用が再びリアリティを増しています。

東京の地下鉄

■この動画を、鉄道好きのfacebookのグループの中で教えていただきました。東京の地下鉄が、戦前からどのように拡大してきたのかが理解できます。素朴にすごいな〜と思いました。同時に、これの大阪版も見てみたいと思いました。さて、動画を拝見すると、東京の地下鉄の始まりは、浅草と上野をつなぐことから始まったことがわかります。上野駅について調べてみると、wikipediaですが、以下のような記述があります。

かつては鉄道が電化されるまでは皇居付近への乗り入れが認められておらず、また東京市が戦前に私鉄の都心(山手線内と15区内の大部分)乗り入れを認めなかったことから、北は上野駅、南は新橋駅、東は両国橋駅(現両国駅)、西は万世橋駅(後の交通博物館前)が端点となっており、3大副都心の駅(新宿駅・渋谷駅・池袋駅)及び上野駅・浅草駅は郊外へのターミナル駅として発達した。

■戦前の東京の地下鉄、今の銀座線は、この説明にある、浅草、上野、万世橋、新橋、渋谷を繋いでいます。説明にある端点、ターミナル駅をつないでいることになります。でも鉄道に詳しい方にお尋ねしてみると、「端点、ターミナル駅には市街地が形成されることから、そこは『人の多い場所』になった。地下鉄は、その経営を成立させるために『人の多い場所』ををつないでいったのではないか…」と説明してくださいました。なるほど。東京の地下鉄の拡大も、市街地や郊外がどのように形成されていったのか、その様子と重ね合わせて動画になると良いなあと思います。でも、これは、紙ベースで自分でやるしかないですね。

■東京の地下鉄以外にも、世界各国の地下鉄の動画があります。ベルリンのものは、とても興味深いです。冷戦時と冷戦後、ベルリンの壁ができた時と、無くなった時とで地下鉄の様子に変化が生まれます。

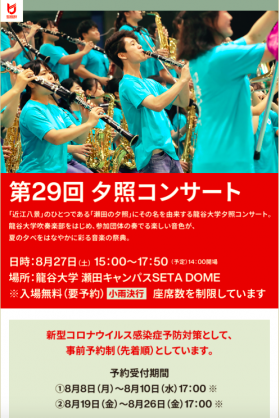

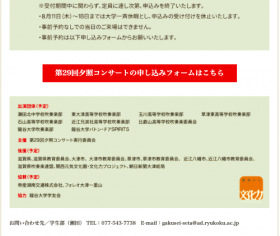

第29回夕照コンサート

■龍谷大学瀬田キャンパスで、地域の中学校と高校の吹奏楽部、そして龍大の吹奏楽部が演奏する「夕照コンサート」が開催されます。毎回、多数の地域の皆様がご来場くださいます。今回で29回目になるのですね。心配なのは、新型コロナ感染拡大・第7波の勢いが止まらないということです。なんとか開催できますように。クラリネットを吹いているのは、今年の春に卒業したフローレスくんですね。カッコいいよ!

■龍谷大学瀬田キャンパスで、地域の中学校と高校の吹奏楽部、そして龍大の吹奏楽部が演奏する「夕照コンサート」が開催されます。毎回、多数の地域の皆様がご来場くださいます。今回で29回目になるのですね。心配なのは、新型コロナ感染拡大・第7波の勢いが止まらないということです。なんとか開催できますように。クラリネットを吹いているのは、今年の春に卒業したフローレスくんですね。カッコいいよ!

■ところで、龍谷大学吹奏楽部は、今月の中頃に合宿を行う予定でしたが、部員の皆さんは自主的に合宿の中止を決定されました。吹奏楽コンクール関西大会、夕照コンサートを控えている中で、できるだけリスクを避けようという判断のようです。いつものように合宿ができれば、集中的に練習をすることができるのですが…。残念ですが仕方がありません。でも、限られた条件の中で、きっとそれぞれの目標を達成してくれると信じています。頑張って。

■以下は、2019年に開催された龍谷大学吹奏楽部 第27回夕照コンサートのエンディングです。曲は、アリ・バホーゾの代表曲、1939年に発表された「アクアレラ ド ブラジル」(Aquqrela do Brasil)です。

作田祥介くんとの再会

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■作田くん、以前は、東京の「青山ブックセンター」に勤務されていましたが、その後は徳島に移って「一般社団法人神山つなぐ公社」に勤務されていました。現在は、フリーランスの立場で地域づくりの活動に取り組まれています。「大切なことだな〜」と共感する素敵なお話しをたくさん聞かせていただきました。ありがとう。頑張っていますね。話を聞いていて楽しかったな。作田くんの活動の拠点になっている神山町に、ますます行ってみたくなりました。また、作田くんと会ったことを、共通の知り合い(長谷川くん、遠藤くん、末松くん)にfacebookのメッセンジャーで知らせてみました。作田くんと同級生の皆さんです。彼らが、作田くんとの出会いを作ってくれたのでした。彼らともずっと会っていませんね。ということで、今度は彼らも一緒に「呑もう」ということになりました。楽しみです。

■2枚目の写真ですけど、作田くんが私のゼミにやってきていた頃のものです。2007年に、社会人院生の皆さんと一緒に「利やん」で宴会をした時のものです。おそらく、作田くんが京都大学大学院で修士号の学位を取得したお祝いかな。この時も、焼酎の一升瓶をキープしたので、記念に写真を撮ったわけなんです。写真を見ると、作田くんはあまり変わっていませんが、私は、15年間でずいぶん変化して完全に老人になってしまいました。ちなみに、一昨日の晩も、新しい一升瓶をキープすることができました。良いタイミングでした。ということで、1枚目の写真が一升瓶にぶら下がることになります。

第7波

■担当している授業を履修している学生さんの中で、新型コロナウイルスに感染された方がおられるようで、先日のことですが、大学の健康管理を担当する部署から「感染した学生さんたちへの授業配慮をお願いしたい」とのメールが3通ほど届きました。身近な知り合いの学生さんたちの中からも、コロナに感染したり、濃厚接触者になる人が以前よりもたくさん出てくるようになりました。新型コロナウイルスの感染が急拡大し「第7波」に突入する中、状況は以前より相当厳しくなってきていることを実感します。

■実際、感染者数は、2022年7月18日(月)~7月24日(日)でぐんと増えてしまいました。7月に入ってから、1週間ごとに感染者数が約2倍なって増えてきました。正確な感染者数は、大学のホームページできちんと報告されています。感染者数の増加は、他大学のホームページを拝見しても同様のようです。前期の授業が終わり試験期間に入っていますが、学生の皆さんはきちんと試験を受けられているでしょうか。心配しています。

■加えて課外活動です。龍谷大学吹奏楽部でも非常に慎重に対策を講じて練習をしています。どこの大学や学校も同様でしょうが、それでも、感染する時はしてしまいます。非常に残念ですが、これは仕方がありません。龍谷大学のルールで、1人でも濃厚接触者が出ると、その人の陰性が確認されるまで練習は中止になります。コンクール前の大変大切な時期ですが、こればかりは仕方がありません。実際、コロナ感染者が多数出たため、コンクールを辞退する学校も出てきているようです。コロナを完全に防ぐことは不可能です。そのような厳しい状況ですが、龍谷大学吹奏楽部の部員の皆さんたちは、全国大会で金賞受賞を目指して練習に励んでおられます。その目標を実現させてほしいと思います。コロナがなければ、私も気楽に練習を見学に行くのですが、最近は見学を控えるようにしています。

■この投稿に関連する記事です。ヤフーニュースですので、すぐにリンクが切れるかと思いますが。

夏休みの部活どうしたら? 感染防止と両立困難 悩む学校現場

芋焼酎「薩摩宝山」

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。

■写真は、現在、お店にキープしている芋焼酎「薩摩宝山」です。調べみると、こちらの芋焼酎は「綾紫」(あやむらさき)という、皮も中身も紫のサツマイモを原料に使っているようです。すごく甘い良い香りがします。ちょっとフルーティーな感じです。それほど辛口でもなく、口当たりはとても良い感じです。この「薩摩宝山」、もうじき空になります。新しい一升瓶も、この「薩摩宝山」にしようかなと思っています。

■来週の月曜日は、徳島県からお客さんがやって来られます。地域活性化に取り組む若者です。キャンパスは違うけれど、同窓生でもありますね。私の大学院にもいわゆる「もぐり」で来られていました。懐かしいな〜。月曜日は、ビール、近江酒、そしてこの芋焼酎を楽しみながら、琵琶湖のビワマスをいただこうと思います。