龍谷大学吹奏楽部公式YouTubeチャンネル登録者数が2万人を突破

■またまた龍谷大学吹奏楽部関連の投稿で申し訳ありません。昨日は、嬉しいことがありました。部長をしている龍谷大学吹奏楽部の公式YouTubeチャンネル登録者数が、2万人を突破いたしました。一大学の課外活動の動画に、これだけの皆さんが注目してくださっていることに驚くばかりです。ありがとうございます。動画によっては100万回超えるご視聴をいただいています。一番多いのは、「マードックからの最後の手紙」という作品です。109万回、ご覧いただいています。おそらく、中学・高校の皆さんがご自身の吹奏楽部で演奏する際の参考にしていただいているのかなと推測しています。お役に立てれば何よりです。このあたりに、日本の吹奏楽界の裾野の広さを感じます。世界的に見ても、これは凄いことだと思います。小学校から、中学、高校・大学・一般に至るまで多くの吹奏楽のバンドが切磋琢磨するコンクールが存在していることが大きいのではないかと思います。

■ちなみに、昨日、甲子園球場で決勝戦が行われた高校野球も、吹奏楽コンクールも、共に、朝日新聞社が高野連や吹奏楽連盟と主催している事業です。あえていえば、「ビジネスモデル」として成功しているのでしょう。こういう仕組みが歴史的にどう生まれてきて、それが社会に対してどのように影響を与えているのか、部長としての仕事とは別に、社会学者としても気になるところです。これまで教えてきた知り合いの学生さんの中には、高校時代に硬式野球をやっていた人たちが何人もいるのですが、龍谷大学の硬式野球部に入部したのは、1人だけです。好きでやっていた硬式野球ですが、もう大学いいかな…というふうに思うのです。それは、吹奏楽も同じかなと思います。

■あくまで個人的な意見にしか過ぎませんが、ここには日本の学校教育の課外活動に関する問題点が存在しているのかなと思っています。龍谷大学吹奏楽部自体は、部員数も増え、全国大会で金賞を受賞する優れた成績を残してきていますが、大学全体に視野を広げると、コンクールに参加する大学は減少してきています。

■2022年度の吹奏楽連携に加盟している団体数と、コンクールの参加団体数、関西に限って比較してみますと以下の通りになります。先日の関西吹奏楽コンクールのパンフレットに掲載された数字をもとにしています。

【高校】加盟団体数:520 コンクール参加団体数:458

【大学】加盟団体数:39 コンクール参加団体数:19

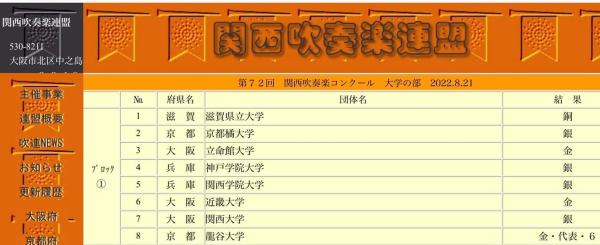

■高校のコンクール参加団体数は88%、大学は約49%。関東とは事情が少し違っているかと思いますし、関西に限っても、年ごとの変化を確認しなければなんともいえません。しかし、関西はかつてと比較して参加数が減ってきていると聞いています。そのこととも関連しているのでしょう、関西代表として全国大会に駒を進めることができるのは、かつて2校だったのですが、現在は1校になっています。

■大学に入学して、どこまで課外活動に時間とエネルギーを投入するのか、それは個々人の学生さんたちの判断かと思いますが、全体的な大きなトレンドは、かつてと比較して相対的に縮小方向に向かっていると思います。高校までのコンクールを中心とした学校吹奏楽を支える仕組みと同じでは、おそらく将来の大学の吹奏楽界を維持することは困難になっていくのかなと想像しています。

■あらら、YouTubeチャンネル登録者数2万人突破のご報告とお礼のはずが、ちょっと暗い話になってしまいました。すみません。最後になりましたが、このYouTubeチャンネルに、たくさんの動画をアップしてくださっている副部長(水野哲八さん)や部員の皆さんにも、心より感謝したいと思います。ありがとうございます。

㊗️チャンネル登録者数2万人突破㊗️

こんにちは☀️

龍谷大学吹奏楽部の公式YouTubeチャンネル登録者数が、2万人を突破いたしました!Twitterに引き続き、YouTubeでも皆さまに素敵な音楽をお届けできるよう、精一杯頑張ります!

これからも応援よろしくお願いいたします😊#龍谷大学吹奏楽部 pic.twitter.com/l9BYzqhsUQ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 22, 2022

義父母宅の庭の手入れ

■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。

■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。

■庭の手入れで義母からお小遣い⁈をいただいたので、昼食は親子3人で韓国料理店に行きました。私は、参鶏湯の定食でした。参鶏湯とは、雛鳥の腹の中に、漢方薬にもなる高麗人参、餅米、ナツメ、ニンニク、クルミなどを入れてじっくり煮込んだ料理です。私自身、夏バテはしていませんでしたが、滋養のある料理で精をつけることができたのかなと思います(まあ、気のせいかもしれませんが)。

■義父母の庭の手入れをしながら、亡くなった母親の生活の介護をしていたころのことを思い出した。あの頃、庭の世話には気合が必要でした。もっとも放置しておくこともできず、ご近所に迷惑をかけないためにやっていたというのが正直なところです。庭がきれいになるのは嬉しかったのですが、あの頃は義務感だけでやっていました。もっとも、滋賀に転居し、自宅で庭の世話をしているうちに、先ほど書いたように庭仕事には慣れてきました。ただし、20年後は果たしてそんなことが言えるのかな…と、ふと思いました。その時、子どもたちは今回のように庭の草抜きをやってくれるのかな…と思いました。そして、今日の息子の作業の様子を見ていると、まあ難しいだろうなと思ったのでした。良い息子なんですけどね。

琵琶湖の水草問題が

■最近、水草の大量繁茂の話題がすーっと消えてしまったかのようです。もちろん、きちんと、滋賀県が、適切、計画的に、刈り取って除去しているせいかと思います。ある研究者は、もはや水草は琵琶湖の重要な環境問題ではなくなっているという見解をお持ちのように記憶していますが、そうなのかもしれません。社会的な費用はかかっていることに変わりはないと思いますが、とりあえず水草繁茂はコントロールできているからです。水草の刈り取りが、現在、どのように行われているのかについては、滋賀県の「水草の刈取り・除去予定」をご覧ください。

■私たちが立ち上げたNPO法人「琵琶故知新」、当初は浜に漂着する水草をなんとか有効利用できないか…というところから始まりました。そのような水草がゴミ処理場で焼却処分されているのを、昔のように、土壌改良剤=水草堆肥として再利用・有効利用できないだろうか、というのが私たちNPOの出発点だったのです。ところが、浜に漂着する水草自体が、ここ数年相当量減少しているのです。嬉しいような、ちょっと空振りみたいになってしまって困っているような…。

■それはともかく、一昨日のことです。近所を車で運転しているとこんなトラックが走っていました。助手席の妻にとってもらいました。刈り取った水草らしきものを大量に積んでおられたからです。初めて拝見しました。こんな感じなんだ〜とちょっと興奮しました。こんな様子を見て興奮するのは、私ぐらいでしょうかね(^^;;。この水草、確か近江八幡市だったと思いますが、休耕田に野積みにして自然発酵させて、数年後に水草堆肥として無料配布されていたと思います。

■ところで、水草で空振りした私たちのNPO法人「琵琶故知新」では、今、食物残渣を地域社会で循環させていくための仕組みができないかということを、地域の様々な方達(事業者の方達を含みます)と相談を始めました。高い社会的な志しを持たれた事業者の皆さんとお話しできるようになり、少し前進している実感があります。「食物残渣→堆肥化→農業→直売所→消費者・観光業者→食物残差→堆肥化…」という循環をできるだけ太くしていくためには、どうしたら良いのか、どのような仕組みが必要なのか、いろいろ検討しています。

■こういうSDGsにもつながる地域課題を少しでも解決していきたいのですが、頭が痛いことが多々あります。社会の制度や法律が、根本のところで、大量生産・大量消費型の一方通行に適応した形になっていることです。この一方通行を、どれだけ循環型に切り替えていくことができるのか。とても大切なことだと思っていまするのですが…。大量生産・大量消費=安い・便利・簡単…ということから、地域循環=大切だ・おもしろい・やりがいがある・かっこいい…という方向に少しずつ替わっていったらよいなあと思っています

オープンキャンパスでのクラブアトラクション

■昨日は、関西吹奏楽コンクールの日でしたが、コンクールに出場するのは55名だけです。コンクールのルールです。でも部員は190名います。コンクールばかりに多くの注目が行きがちですが、部員の皆さんはいろいろ活躍されています。昨日、龍谷大学はオープンキャンパスの日でした。以下は、吹奏楽部のツイートです。こうやって大学に貢献するために頑張っておられます。今月末には、大学主催で「夕照コンサート」も開催されます。近隣の中高生の吹奏楽部の皆さんと一緒に、盛り上げてくださいね。

こんばんは🌙

本日、瀬田・深草の両学舎で行われましたオープンキャンパス クラブアトラクションにて、サックス四重奏のアンサンブルを披露いたしました!

「jupiter」「アンダー・ザ・シー」など計4曲を演奏し、会場を華やかに彩ることが出来ました! pic.twitter.com/vYDgkz4XJ2— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 21, 2022

第72回 関西関西吹奏楽コンクール(第70回 全日本吹奏楽コンクールコンクール予選)

■本日、京都コンサートホールで、吹奏楽コンクール関西大会が開催されました。龍谷大学吹奏楽部は、滋賀(1校)、京都(2校)、兵庫(2校)、大阪(3校)の代表8校が出場した大学の部で、金賞ならびに関西代表として推薦いただくことができました。演奏したのは、課題曲Ⅴ 前川保作曲『憂の記憶ー吹奏楽のための』、自由曲 ジョン・マッキー作曲『アスファルトカクテル』です。大学の部、関西代表は1校のみなので、見守っている側は大変緊張いたしまた。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。どうか、引き続き、応援していただきますようお願い申し上げます。

■本日、京都コンサートホールで、吹奏楽コンクール関西大会が開催されました。龍谷大学吹奏楽部は、滋賀(1校)、京都(2校)、兵庫(2校)、大阪(3校)の代表8校が出場した大学の部で、金賞ならびに関西代表として推薦いただくことができました。演奏したのは、課題曲Ⅴ 前川保作曲『憂の記憶ー吹奏楽のための』、自由曲 ジョン・マッキー作曲『アスファルトカクテル』です。大学の部、関西代表は1校のみなので、見守っている側は大変緊張いたしまた。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。どうか、引き続き、応援していただきますようお願い申し上げます。

■部長ですから、このまま「皆様への感謝」で終えておけば良いのですが、あえて素人の個人的な感想を述べれば、龍谷大学の圧倒的な表現力に感動しました。立派な演奏だったと思います。音や音楽の造形が明確、シャープで、表現したいことが、監督の指揮からも視覚的に伝わってきました。若林監督、児玉コーチ、指導してくださった音楽家の先生方にも、心より御礼申し上げたいと思います。先生方も、大変満足されていました。

■写真ですが、演奏が終わった後の記念写真です。コンクールメンバーだけです。若林監督は、お着替え中ということで、児玉コーチが入っておられます。すました写真とは別に、これはわざとふざけた雰囲気で撮った写真です。もう1枚は、4年生だけで。彼らが部を牽引してくれたおかげで、代表校に推薦していただくことができました。素晴らしい。コロナ陽性者がコンクールメンバーから出るなど、大変な状況を乗り越えての金賞受賞・関西代表、とても価値があります。

■写真ですが、演奏が終わった後の記念写真です。コンクールメンバーだけです。若林監督は、お着替え中ということで、児玉コーチが入っておられます。すました写真とは別に、これはわざとふざけた雰囲気で撮った写真です。もう1枚は、4年生だけで。彼らが部を牽引してくれたおかげで、代表校に推薦していただくことができました。素晴らしい。コロナ陽性者がコンクールメンバーから出るなど、大変な状況を乗り越えての金賞受賞・関西代表、とても価値があります。

■ちなみに、足にギブスをしているのは幹事長(部員の代表)です。今朝、練習場からハープを運び出す際に、ケースごと足の上に落としてしまいました。救急車で病院に運ばれ、ギブスをしてもらい、そのままタクシーで京都コンサートホールに駆けつけました。ぎりぎり間に合ったそうです。ステージに登場した時に、松葉杖で足はギブス、「そんな話は聞いてないぞ、どうしたんやろ」と思ったのですが、朝の出来事だったんですね。すごいなあ。いろいろありますね。幸いなことに、手術を必要としない骨折のようです。10月29日(土)に北九州市小倉北区にある「北九州ソレイユホール」で開催される全国大会の際には、できるだけよくなっていてほしいです。

【追記1 20220823】■朝日新聞は吹奏楽コンクールの主催者でもあります。その朝日新聞の記事です(近いうちにリンクが切れると思いますが、ご容赦を)。大学の部での、龍谷大学の演奏について次のように印象を書いておられます。

関西代表に選ばれた龍谷大は自由曲で、冒頭から観客を全力疾走するタクシーに乗りこませた。米国の作曲家マッキーの「アスファルト・カクテル」を演奏。銃声や急カーブのドリフト音を表現した激しいパッセージと怒濤(どとう)のリズムが続く曲で、最後まで息をつかせない圧巻の舞台を見せた。

■とても力が入った記事です。これまでのコンクールの記事とは違います。ありがとうございます。

【追記2 20220823】■龍谷大学は、2016年の定期演奏会でもこの曲を演奏しています。この動画の5分過ぎから、アルミのゴミ箱を叩きつけています。打楽器として使っています。個人的には、スコアにどのように記載されているのか知りたいと思いました。そして、このような日本のホームセンターにはあまり売っていないと思うのですが、アルミのゴミ箱をどこで手に入れたのでしょうね。

■つまらないこと書きました。先日の関西吹奏楽コンクールの演奏と、この2016年の演奏を比較すると、素人の部長が勝手なことを言って申し訳ないのですが、今回のコンクールの演奏の方が、迫力とスケールの大きさは優っていると思います。卒業生の皆さんの演奏も素晴らしいのですが…。それだけ、コンクールの演奏は素晴らしかったということでしょうか。

今日のTV番組「新移住時代」「流転!足利義満が愛した秘宝」

■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。

■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。

■ひとつめは、見逃してしまい視たかった番組「クローズアップ現代」の「移住新時代 過疎地域にチャンスあり」です。関西では、今日の夕方に再放送するようです。NHKBS1で17時半からです。

今、都市から過疎地へ移住する若者が増えている。最新の国勢調査によると過疎市町村の半数近くで20代後半から30代の転入者が転出者を超えた。リモートワークを活用し転職せずに移住したり、町の支援策を使って資金150万でパン屋を開業したり、農業で売り上げ1千万を目指す若者が現れたりと、新たなトレンドが。チャンスの少ない都市を脱し、人手の足りない過疎地で暮らし始める若者たち。可能性と価値観の変化を見つめる。

■昨年度に引き続き、今年度も滋賀県高島市で受託研究に取り組むことになっています。取り組むテーマは、関係人口、人口、移住者、移住者の定着過程と受け入れの仕組み等々です。参考になる部分があるかもしれません。期待しています。

■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。

■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。

今回の番組の主人公は、歴史上の人物ではなく、水墨画の最高傑作といわれる「瀟湘(しょうしょう)八景図」。室町将軍足利義満が愛した秘宝の数奇な運命をたどる。

絵巻は、その後切断され、流転していく。信長や秀吉、家康といった天下人の手に渡り、茶道の大名物(おおめいぶつ)として珍重された。江戸期にはいると、将軍吉宗が、江戸ルネサンスの文化の象徴として、各藩に分散しているこの絵巻を一堂に集めようとした。絵巻の流転の歴史から見えてくるのは、一枚の絵巻に託された権力者の飽くなき欲望とそれに振り回された悲喜こもごもの物語である。

■「近江八景」のもとになった「瀟湘八景」、現在の中国ではどのような状況になっているのでしょうね。状況というのは、実際の景観がどのようなものなのか、加えて、「瀟湘八景」のひとつであることをそこに暮らしている人たちがどのように捉えているのか…ということです。気になってネット上で調べてみましたが、まあわかりませんね。

メガネの隠れ家

■度の強い遠近両用メガネと、度の弱い遠近両用メガネ、2つのメガネを使っています。以前は、いつもは前者を使い、ちょっと無理だなと思うときは後者を使っていました。ところが、だんだん老眼がひどくなってきたせいでしょうか、前者だと仕事ができなくなってきました。度が合わないので、首や姿勢で無意識のうちに調整しているのです。でも、そのために変な姿勢にったり、首を無理のかかる角度に傾けたりしてしまっています。首凝りの原因のひとつは、この辺りにもあるのかなと思っています。

■度の強い遠近両用メガネと、度の弱い遠近両用メガネ、2つのメガネを使っています。以前は、いつもは前者を使い、ちょっと無理だなと思うときは後者を使っていました。ところが、だんだん老眼がひどくなってきたせいでしょうか、前者だと仕事ができなくなってきました。度が合わないので、首や姿勢で無意識のうちに調整しているのです。でも、そのために変な姿勢にったり、首を無理のかかる角度に傾けたりしてしまっています。首凝りの原因のひとつは、この辺りにもあるのかなと思っています。

■ということで、最近は、室内では度の弱い遠近両用メガネ使っています。これでも少しパソコンをいじったりすると、首が凝ってきます。もう姿勢が癖になっているのかも…ですね。ストレッチや姿勢の矯正もやらないといけないのですが、老眼が進んでいるのかも知れません。悲しいですが、まあ受け入れるしかありません。ちょっとお金をかけて、良い椅子を購入する必要があるようにも思っています。机と椅子とパソコンの関係を調整できることが大切なようです。

■さて、先日のことです。車で外出しようとして、度の強い遠近両用メガネに取替えなくちゃと思ったのですが、そのメガネが見当たりません。1階や2階のあちこちを探してみましたが、見つかりませんでした。でも、偶然に見つけることができました。たまたま頭を触った時に、何やら頭に乗っかっているではありませんか。メガネでした。私の頭を隠れ家していたわけですね。ほんまに、もう。

夫「かあさん、わしのメガネを知らんか」

妻「おとうさんの額の上にありますよ」

■このような古典的な漫画やコントがあったように思うのですが、それを1人でやってしまったわけですね。悲しいですが、まあ受け入れるしかありません。周りの親しい方たちから、いろんなお話を聞かせていただきました。facebookだから、読ませていただきました…ですね。「夫がメガネかけて、必死でメガネ探していたので心配した…」、「細かい図面見てて、見えにくいからPC作業や読書用のメガネを外さないとと顔に手をやったら、既にメガネ外していたた」、「目が疲れてショボショボするので目薬さそうとしたら眼鏡をかけたまままだったので、風景がボヤけてしまった」、「眼鏡をはずすと、眼鏡を探す眼鏡が必要になる」とか、まあいろいろです。少なくとも、「首凝+肩凝り→難聴→目眩→メニエール」というパターンにならないようにしなくては。

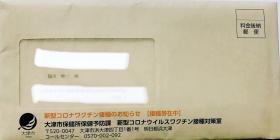

4回目のワクチン接種

■先日、自宅に「新型コロナワクチン接種のお知らせ【接種券在中】」と種が記された封筒が届いていました。4回目のワクチンのワクチンになります。1回目と2回目は昨年でした、そして3回目は今年の春です。そして今回が4回目です。現在、64歳です。来年は前期高齢者になります。まだ申し込んでいませんが、たぶん接種すると思います。これまで、3回ともワクチンはファイザー製でした。そして3回とも接種した場所が少し痛くなる程度で、ほとんど副反応はありませんでした。副反応に苦しまれた方の中には、「あんな思いをするのならばもうワクチンは打ちたくない」という方もおられます。お気持ち、よくわかります。新しいタイプのウイルスが生まれると、また新しいワクチンが必要になります。何か「イタチごっこ」のようです。とはいえ、4回目も申し込まなくては。

■先日、自宅に「新型コロナワクチン接種のお知らせ【接種券在中】」と種が記された封筒が届いていました。4回目のワクチンのワクチンになります。1回目と2回目は昨年でした、そして3回目は今年の春です。そして今回が4回目です。現在、64歳です。来年は前期高齢者になります。まだ申し込んでいませんが、たぶん接種すると思います。これまで、3回ともワクチンはファイザー製でした。そして3回とも接種した場所が少し痛くなる程度で、ほとんど副反応はありませんでした。副反応に苦しまれた方の中には、「あんな思いをするのならばもうワクチンは打ちたくない」という方もおられます。お気持ち、よくわかります。新しいタイプのウイルスが生まれると、また新しいワクチンが必要になります。何か「イタチごっこ」のようです。とはいえ、4回目も申し込まなくては。

朽木の河原仏

■2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのルーツは、現在の高島市朽木にあります。その坂本くんの叔父様である坂本Kyojiさんがfacebookに投稿されました。お名前がローマ字になっているのは、漢字を存じ上げないからです。すみません。今度、お会いしたらお聞きしておきます。坂本くんや坂本家のことについては、こちらをお読みいただければと思います。スマホやタブレットでは、おそらくご覧いただけないかと思います。坂本さんは公開されておられますので、リンクを貼り付けておきます。

■坂本家は今も朽木にある先祖伝来のお宅を大切に維持されて、お盆の行事もなさっておられます。そのようなお盆の行事のひとつがこの河原仏です。こうやって、各家の男たちが川辺で精霊送りのための河原仏を作ることになっているのです。雨が降ったら、石を積んだだけの河原仏は流されていくことになります。

■以下は、「朽木古屋の六斎念仏踊り 滋賀県選択無形民俗文化財」というタイトルのついた動画です。この動画には、以下の説明が付けられています。この動画の最後に、河原仏を作っている様子をご覧いただけます。

「滋賀県高島市、朽木古屋地区にて受け継がれてきた念仏踊り。かつては集落のそれぞれの家を廻って踊られていたものの、過疎化によって2012年を境に途絶えた。2016年、途絶えていたこの芸能を、武田力、タカハシ’タカカーン’セイジなど7名のアーティストが習い、地元の高齢者とともに復活させた。

翌15日朝には河原に六地蔵を設える「河原仏」という儀式が行われる。」

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

■8月4日(木)に滋賀県長浜市の高時川が氾濫したことにより、facebookのお友達の横田圭弘さんが経営されているヨコタ農園の圃場が水に浸かりました。このような状況に関して、特にTwitterにおいては、今回のことを「霞堤」(後に説明します)がうまく機能した例として高く評価するTweetを多数拝見いたしました。その一方で、ヨコタ農園の圃場が泥をかぶってしまったこと、言い換えれば横田さんが被害を受け止めた「苦しみ」に関してほとんど言及がなく、加えて、この「苦しみ」を緩和する社会的な支援の仕組みも今のところ存在しないということを知り、強い違和感を覚えたのでした。また、行政の計画によってヨコタ農園の横の堤防の高さが低く設定され、高時川の水量が危険な水位に達した時は、濁水が圃場に流れ込むことにしてあるにもかかわらず、そのことに対するきちんとした補償する制度がないことに驚きました。あるのは農家が自ら掛け金を支払っている「農業共済」のみというのです。横田さんは、地域の担い手農家として、耕作をされない農家の農地を預かり、小作料を支払いながら営農されているが故に、非常に理不尽なものを感じてしまいました。

■ヨコタ農園さんの現在の圃場が遊水池になることで、下流の地域に広く治水上の「受益圏」が発生することになります。特に「受益」とは思っておられないかもしれませんが、理屈の上ではリスクが低減されています(そのことを科学的に定量評価することは困難らしいのですが)。ところが、ヨコタ農園さんが遊水池になることで、そこには「受苦圏」が同時に発生することになります。しかも、「霞堤」として評価している人たちには、この「受苦圏」の存在が視野に入っていないように思います。もちろん、圃場が水に浸かっているところは(ニュース等を通して)目に見えているのでしょうが、その「受苦圏」での「苦しみ」を理解しようとはされていないように思うのです。私からすれば、見事に「霞堤」として機能している点に目が奪われてしまっているが故に、「受苦圏」の「苦しみ」にまで思い至らないということかなと、思ってしまいます。

■トップの画像は、左が私のスマホに入っている「スーパー地形」というアプリで切り取ってきたものです。右は同じく私のスマホに入っている「Google Earth」から切り取ってきたものです。少しずれていますが、ほぼ同じ場所を切り取ってみました。左の方には、白い線の○で囲んだ場所があります。よくご覧いただけばわかりますが、この部分だけ堤防が高くありません。高時川の水が増水すると、この開口部から圃場に濁水が流れ込むことになるわけです。この画像の北側(上)が高時川の上流になります。上流から流れてきた水の一部がこの開口部から吸収されて、高時川の水の勢いが緩やかになるわけです。高時川の水位が低下してくると、圃場に一旦たまった泥水も、再び、川に戻っていきます。このような仕組みを「霞堤」と呼んでいます。

■ちなみに、このような「霞堤」は、「流域治水」の推進という文脈で評価されているように思います。「流域治水」とは、「気候変動を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う総合的かつ多層的な水災害対策」のことです。まだ不勉強で正確に説明することができません。国交相のこちら資料や、滋賀県のこちらのサイトをご覧ください。。

■ところで、私がfacebookに上記のことを疑問に感じたと投稿したところ、お2人の専門家の方から、様々な情報の提供をいただきました。ありがとうございます。お名前はあげませんが、お2人とも、流域治水を推進していくお立場の方達です。お2人のご教示の詳細をここで説明するわけにはいきませんが、いろいろ勉強しなければならないと思っています。とはいえ、当初の強い違和感や理不尽さについて解消されたわけではありません。

■今回、環境社会学者で、前滋賀県庁知事・現参議院議員の嘉田由紀子さんが高時川上流をお仲間と調査され、その結果をfacebookにアップされていました。いろいろ重要なことを書いておられます。私は、この嘉田さんのご投稿をシェアさせていただきました。そして、嘉田さんからコメントをいただきました。

今回の高時川の氾濫(出水)は、異例の大雨、豪雪とダム計画で廃村になった奥山、琵琶湖淀川水系の最源流部、日本のブナ帯・ユキツバキ群落の南限、ブナとトチノキの巨樹巨木保全地域、結果として、伝統知である「霞堤」や、かつての住まい方の継承により、人的被害の回避、霞堤の中で作物被害を受けた農家の苦悩をどううけとめるのか?などなど、私の単純な頭では整理つきません!皆さんの叡智を結集ください!。

■今回は、流出した流木が対岸の湖西の高島市の湖岸に大量の打ち上げられましたが、このような事まで含めて、いろんな専門分野、いろんな視点、いろんな立場からの知恵が必要とされているように思います。個人的な妄想のレベルですが、いろんな専門分野や、地域の歴史や変化をよくご存じの方達が集まって、大雑把でも良いので(科学的なエビデンスが必ずしもなくてかまわない)、問題の「全体像」を共有できたらいいなあと思います。そういうワークショップができたらいいなあと思います。

【追記】■高島市の湖岸に漂着した流木のことについてfacebookに投稿したところ、岐阜県の林学の専門家から、以下のような記事の存在をご教示いただきました。ありがとうございました。