「ビスマス・サイケデリア I」

◼︎昨日は、吹奏楽部の練習を見学させていただきました(基本、部長としての仕事…なのですが、個人的に音楽好きということもあり見学したいのです)。もうじき開催される吹奏楽コンクールの課題曲「ビスマス・サイケデリア I」の作曲者である日景貴文さんが龍谷大学の練習場にお越しくださり、作曲者自らご指導くださいました。ありがとうございました。この「ビスマス・サイケデリア I」は、5つあるコンクールの課題曲のうちの1つです。私、吹奏楽は全くの素人ですが、かなり難易度の高い曲だと思います。日景さんは、スコアの冒頭に、次のようなアドバイスを書いておられます。

「何を聴かせるべきか」をしっかり把握しておくことが肝要です。打楽器は、全体を通して主導権を握ることが多いですが、音量も音色もよく研究されるとよいでしょう。3連符と16分音符の合成による連打音や、長・短2度を含む不協和音は、構成音それぞれの音量バランスを徹底して独特な響きを作ってください。テンポは、速すぎてしまうと各要素の絡み合いが捉えにくくなってしまいますので、注意しましょう。

◼︎現代曲ですので、連符、不協和音、変拍子が満載で、非常に難解な印象をもってしまいますが、昨日は作曲者自ら指揮をしながら、どういうふうに演奏するのか(するべきなのか)、非常に的確にアドバイスをされていました。本当にありがたいことです。練習場の片隅でスコアを見つつ、日景さんのアドバイスを聞かせていただきながら、カオスのなかにストラクチャが浮かび上がってくるような気持ちになりました。

◼︎ところで、曲名にあるビスマスとサイケデリアについてご存知でしょうか。サイケデリアは、私のような年代のものであれば、子どもの頃に聞いたことがある言葉です。Wikipediaでは、「LSDなどの幻覚剤によってもたらされる心理的感覚や様々な幻覚、極彩色のぐるぐる渦巻くイメージ(またはペイズリー模様)によって特徴づけられる視覚・聴覚の感覚の形容表現である」と解説しています。普段は知覚できない外部からの刺激が、相互に絡まり合い、ぶつかり合いながら、独特の視覚・聴覚を生みだすのでしょう。一方、ビスマスは元素の1つですが、いったん溶かしたのち、冷めていく過程で結晶化するのです。結晶は、サイケデリアの幻覚のような極彩色になります。

◼︎私は、日景さんの「ビスマス・サイケデリアI」を理解したいと思い、この結晶を入手しました。そして、サイケデリックなイメージを頭の中に浮かべながらルーペで結晶の細部を眺めてみました。作曲者である日景さんが、曲を着想されたイメージを少しでも追体験できればと思ったからです。まあ、そのような個人的な話はどうでもいいことですね…。

◼︎部員の皆さんが懸命に練習に取り組んでこられた「ビスマス・サイケデリアI」、先月と比較して相当なレベルに達しているいるように感じました。部員の皆さんの表情からは、一人一人の自信のようなものが伝わってきました。そのような自信もあってか、日景さんのアドバイスや指示も深く理解し、すぐに演奏に反映させることができたのではないかと思います。さらに演奏に磨きをかけて欲しいと思います。コンクールでどのような演奏を聞かせてくれるのか、非常に楽しみです。

◼︎練習後のことになりますが、日景さん、コンクールに出る部員の皆さん、若林義人監督、パーカッションのご指導をいただいている早坂雅子先生と瀬田駅周辺で夕食を楽しみました。お酒をいただきながら、「ビスマス・サイケデリアI」について、さらに、いろいろお話をお聞かせいただきました。「へーっ‼️」と驚くようなお話もありました。勉強になりますね。で、この夕食会の後ですが、若林監督のご希望もあり、二次会を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でという展開になりました。日景さん、早坂先生、そして学生指揮のTくんご一緒したくださいました。若林監督、完全に「利やん」にはまっておられます。

救命入門コースに参加しました。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎先週の土曜日、自宅近くの消防署で開催された、「救命入門コース」に参加してきました。今暮らしている地域の自治会の研修です。自治会の中にある自主防災委員会が段取りをしてくださいました。職場でも、このような講習会に参加していますが、しばらくすると細かなことを忘れてしまうので、チャンスがあればできるだけ毎年研修を受けるようにしています。研修では、この上半身のみの人形(リトル・アンという名前です)を使って研修しました。胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、AEDの訓練がメインになりますが、きちんと身体を使って記憶に定着させることができたのではないかと思います。参加してよかったと思います。救急車が到着するまでには5〜8分の時間がかかります。短いように思うかもしれませんが、実際に、胸骨圧迫を続けていると、救急車が到着するまでの時間を、相当長く感じるはずです。しかし、命を救う可能性を高めるためには、この胸骨圧迫を続けなければなりません。今回の研修で、もしもの時にも、なんとか対応できそうです。

◼︎研修を始める前に、蛇腹式になっている「心肺蘇生カード」をいただきました。ここに、手順が書いてあります。研修の後は、「救命入門コース(90分コース)参加証」をいただきました。前者のカードは、常に持ち歩こうと思います。

香港のデモ

This video is hurting me

The mama worries young protesters got beaten by police and she wants them to leave.

she is crying “go go” and in the end of the video she said“why our world turn into this?!”

pic.twitter.com/dHzKtn0fVc— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 28, 2019

観葉植物

■体調の方ですが、まだ完璧ではありませんが、だいぶ改善されてきました。ストレス→背中の凝り→肩の凝り→首の凝り→頭痛/メニエール病…といった連鎖を改善するために、首を中心にストレッチを心がけています。メニエール病の前兆である難聴にも気をつけています。予報のようなものですね。耳鼻科で処方していただいた薬も無くなりましたので、今は、ひたすらストレッチです。また、鍼灸院でも治療をしてもらおうと思います。老人になっていくということは、身体のパーツが劣化していくことなのですね。まあ、できるだけその劣化を緩和するために、ストレッチに励みます。それから、やはり運動をしなくては…。

■体調の方ですが、まだ完璧ではありませんが、だいぶ改善されてきました。ストレス→背中の凝り→肩の凝り→首の凝り→頭痛/メニエール病…といった連鎖を改善するために、首を中心にストレッチを心がけています。メニエール病の前兆である難聴にも気をつけています。予報のようなものですね。耳鼻科で処方していただいた薬も無くなりましたので、今は、ひたすらストレッチです。また、鍼灸院でも治療をしてもらおうと思います。老人になっていくということは、身体のパーツが劣化していくことなのですね。まあ、できるだけその劣化を緩和するために、ストレッチに励みます。それから、やはり運動をしなくては…。

■身体の調子はイマイチ、しかも暑くなってきました。起床後の室温を見ると7時過ぎで早くも30℃を超えていました。こういう時は、まずは、とりあえず、扇風機で暑さをしのいでいます。そして、気持ちだけでも涼しくなろうと、少し観葉植物の種類を増やしてみました。ホームセンターで安く売っていたものもあります。きちんと成長してくれるかどうかわかりませんが…。1枚目の写真の中央はコーヒーの木です。これは5月の連休の頃に親戚から頂いたものです。陽に当てすぎて少し葉が焼けてしまいましたが、今は順調に成長しています。種類ごとに葉の色合いや形が違うのですが、その違いを楽しんでいます。前列、右から、アローカシア、アンスリウム、ペペロミア・アルギレイア。後列、右から、カラジウム、コーヒーの木、最後は…わかりません。

■2枚目の写真は、ライムポトス、オリヅルラン、アジアンタム。どれもホームセンターで売られているやつですが、とても元気よく育っています。湿気が必要なアジアンタム、そしてトイレに置いてあるツデイシダ、風呂場に置いてあるもうひとつのアジアンタム。朝起きてすぐに霧吹きで葉水を与えています。特にアジアンタムは、油断をするとすぐにチリチリになってしまうので、気を使っています。下の左は、大学に置いてあったモンステラ。夏期休暇になるので、自宅に引き上げてきました。こんなに大きくなりました。剪定がきちんとできていないので…いけませんね。剪定、勉強します。下右。鉢植えのライムポトスが伸びすぎたので剪定をして、カットしたものを花瓶に生けてみました。あとは、強炭酸のソーダ水を飲んで、暑さを誤魔化しています。

2019「大津えんぱわねっと」前期報告会

◼︎社会学部3学科が共同運営している地域連携型の実習「社会共生実習」のうち、現在12期生が活動している「大津エンパワねっと」の前期報告会が、昨日、瀬田キャンパス6号館「社会共生実習支援室」で開催されました。学生の皆さんがお世話になっている、中央学区と瀬田東学区の地域団体の皆さんが瀬田キャンパスにお越しになりました。

◼︎瀬田東学区を担当する学生は、地域の様々な団体の関係者にインタビューを繰り返し、自分が取り組むテーマを探してきましたが、今日は、近年、瀬田東学区で増加している外国人家族の支援、なかでも外国人の子どものサポートをテーマを中心に報告を行いました。これから、このテーマに焦点をあてて活動に取り組んでいく予定です。中央地区(中央学区を中心とする市街地)を担当する学生は、地域社会と繋がることなく孤立しがちな男性高齢者に焦点をあて、男性高齢者のための料理教室(おつまみ作り)を通して、居場所づくりと交流の場づくりを目指す「われは町の子、居酒屋クラブ」について報告を行いました。自治連合会の役員の皆さんと一緒に取り組む事業です。

◼︎学生の皆さんからの報告の後、地域団体の皆さんからは、コメントやこれからの活動へのヒント、アドバイスをいただきました。ありがとうございました。学生の皆さんは、引き続き、夏期休暇中も「大津エンパワねっと」の活動に取り組んでまいります。

「ビワマスを食べる会」

◼︎先週末は呑み会が続きました。土曜日の晩は、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督である若林義人先生と副部長の皆さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で「ビワマスを食べる会」を開催しました。お店に湖北の方から取り寄せてもらった琵琶湖の固有種ビワマスを堪能した。大変美味しくいただきました。参加された皆さんも大満足。で、ビワマスを味わいつつ、もちろん吹奏楽部の抱える課題について、みんなで棚卸し作業をしました。学生の課外活動を支える大人たちの戦略会議のようなものでしょうか。

◼︎龍谷大学吹奏楽部は、現在、全国吹奏楽コンクールへの出場を目指すチームと夕照コンサートのチームに別れて練習に取り組んでいます。8月8日には2019年度吹奏楽コンクールの京都府大会が、8月18日には関西地区大会が開催されます。夕照コンサートのネーミングは、「近江八景」のひとつである「瀬田の夕照」に由来するようですが、毎年、龍谷大学吹奏楽部をはじめとして、近隣の中高の吹奏楽部が参加してコンサートを開催しています。今年で第27回目になります。今年は、龍谷大学創立380周年・瀬田学舎開学30周年を記念したコンサートになり、特別ゲストとして、龍谷大学の卒業生でもあるシンガーソングライターのつじあやのさんが登場されます。コンクールと大きなコンサートにメンバーは分かれますが、8月10日から13日まで滋賀県内で一緒に合宿に取り組みます。

平和堂財団 夏原グラント「団体交流会」

◼︎先週の金曜日の「おっさんの会」、最後は少し度数の強い酒を飲んでしまい、朝はけっこう辛い状況でしたが、昼からはしゃんとして草津市立まちづくりセンターに向かいました。そこを会場に開催された平和堂財団「夏原グラント」主催の「団体交流会」に参加しました。財団が助成してきた環境保全団体の皆さんが集まりました。情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。

◼︎先週の金曜日の「おっさんの会」、最後は少し度数の強い酒を飲んでしまい、朝はけっこう辛い状況でしたが、昼からはしゃんとして草津市立まちづくりセンターに向かいました。そこを会場に開催された平和堂財団「夏原グラント」主催の「団体交流会」に参加しました。財団が助成してきた環境保全団体の皆さんが集まりました。情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。

◼︎まず最初に、私も含めた「夏原グラント運営委員」によるキーワードリレートークの後、分野別と課題別に2回、テーブルごとの小さなグルーブに分かれて交流を行いました。滋賀NPOセンターの職員の皆さんだけではファシリテーターが足らず、若い方から2人の委員がファシリテーターに加わりました。たわしも還暦は超えていますが、若い方から2人目になるようで、ファシリテーターをさせていただきました。「夏原グラント」には、皆さん、環境保全活動をするための費用が必要であることから、助成金の獲得を目指して申請されてくるわけですが、活動のテーマは違っても、様々な団体のメンバーと知り合いになり情報交換することは、とても大切なことだと考えています。普段の活動の範囲を超えた広い視野での出会いは、きっと活動にプラスになると思うのです。私がファシリテーターをしたテーブルで、この交流会が終わった後にも、必ず連絡を取り合って、お互いのフィールドに遊びに行ってくださいねとお願いしました。こうやって、素敵な出会いがこの「団体交流会」から生まれてきたら、素敵なんですけどね〜。

第2回「おっさんの会」

◼︎先週の金曜日、前期最後の授業の日でした。4回生のゼミと卒論指導を終えた後、京都の四条河原町へ移動しました。職場の同僚2人と「おっさんの会」という呑み会を楽しみました(フルメンバーは4人だけど、お1人は用事があり欠席)。一応、「おっさん」なんですが、私以外の方達はずっとお若いです。彼らがおっさんならば、私はじいさんだな…と思います。もうひとつ。お2人は九州人です。出身地は福岡県と大分県。私は、1964年の春から1970年の春まで、福岡県の小倉と博多に住んでいた。ということで、「おっさんの会」でありながら「九州人会」でもありました(私は居住経験だけの似非九州人だけど。1/4は九州:母方の祖父の血が流れているけど)。

◼︎昨日は、京都らしいお店、「喜幸」へ行きました。最近、京都でちょっと呑もうかというと、よくこちらのお店のお世話になっています。「てっぱい」「おから」「青大豆汲み上げ豆腐」の3種類のお通しから。3人でシェアしました。そのあとは、鮎の塩焼き、残った骨は塩煎餅に(滋賀県産・高島市の石田川の鮎)。茄子と万願寺とうがらしを炊いたんとか、夏野菜の天麩羅とか…。同僚のお2人もとても喜んでくれました。いつも思いますが、店主の浅井喜美代さんのお料理は美味しいです。酒はアサヒビールから入って、新潟のなんといったか、「鮎」が入った銘柄の冷酒、そして京都伏見の「桃の滴」を楽しみました。同僚の方達との呑みなので、必然的に職場の課題について議論することになるのだが、お1人が浄土真宗本願寺派の僧侶であることから仏教のことについても話は広がりました。また、人の最期(終末期)をどう支えるのかといった問題にまで。

◼︎少し飲み足らなかったので、「喜幸」から二件目は近くの「珉珉」へ。「そのコースはないだろう!」との批判を承知で。名物のジンギスカンをつまみながら、高粱酒。50度ぐらいある。今、この投稿書きながら、もっと普通の酒にしておけばよかったと…反省。それはともかく、普段、あまり話しをすることもない同僚のみなさんと交流ができて満足できました。

夏休みのラジオ体操

■今週から、地域のラジオ体操に参加しています。主催は、暮らしている自治会の中にある子ども会です。小さな規模の自治会ですので、毎朝参加する小学生は20名ほどです。加えて10名ほどの保護者の皆さんも参加されています。大津市に暮らすようになってからまだ4年目にしかなりません。そのようなこともあり、自分の所属する自治会のことがよくわかっていませんでした。しかし、今年は、自治会のブロック長をしていることもあり、自治会の状況も次第に理解できるようになりました。できるだけ自治会の活動に参加しようと、ラジオ体操にも参加してみることにしました。少し体調が良くないこともあり、身体を動かすことで、調子を取り戻そうという考えもあります。

■春からいろんなストレスが背中や肩の凝りを生み出し、その凝りが今度は首にまで広がり、とうとう頭痛や目眩まで起きるようになってしまいました。パソコンに向かって仕事をしていると、背中・肩・首が固まってしまうのでしょうね。背中や肩の凝り程度であればよかったのですが、首にまで広がると様々な不調を生み出してくること、今回、初めて知りました。まず頭痛が最初だったのですが、これまでに経験したことのない頭痛だったので、最初は脳神経外科で受診しました。しかし、私の話を聞いて、すぐに「それは首の凝りからきている頭痛です」との診断が出ました。特に薬の処方もなく、その時は診察だけで終わりましたが、不調が続くので、今度は鍼灸院で診察を受けました。首が相当凝っているとのことでした。首の凝りが、背中や肩から順番にきていることがわかり、電気治療やマッサージをしていただきました。

■その2日後のことです。今度は、難聴になってしまいました。しかも、そのあとに、眩暈も襲ってきました。もう、立っていることが困難なほどの眩暈でした。で、今度は耳鼻科です。知り合いの方から、「難聴になったらすぐに耳鼻科で治療を受けなければいけませんよ」とアドバイスをいただいていたので、翌日に診察を受けました。診断は、「メニエール病」の疑いがあるとのことでした。首の凝りが原因で血液やリンパ液の流れが悪くなっているとのことでした。薬を処方してもらいました。還暦を過ぎて、いろいろ身体の変化が起きてきているのでしょうか、それとも身体のパーツがだんだんポンコツになってきているからでしょうか。困ったものです。ということで、ストレスを溜めないように気をつけながら、背中、肩、首のストレッチに励むようにしています。もともと、猫背気味だし、肩も硬かったので、気をつけなくてはいけません。

■体調不良で、仕事が滞り、一緒に仕事をしている方達にご迷惑をおかけしているかと思いますが、どうかご容赦ください。

■冒頭の写真、本文と何の関係があるのか…。特にありません。ラジオ体操の帰りに、クマゼミの鳴き声がものすごいで、ちょっと写真に写してみました。昔、子どもの頃に九州に住んでいましたが、その頃は、周りで泣いているのはほとんどがニイニイゼミでした。その次に多いのが、アブラゼミ。クマゼミはちょっと貴重な感じがしていました。ミンミンゼミとか、ほとんど捕まえることはできなかったように思います。地域の分布の差かもしれませんが、今住んでいる辺りだと、ニイニイゼミを見つけることはできません。主流は?!クマゼミです。

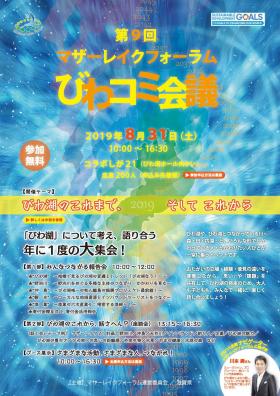

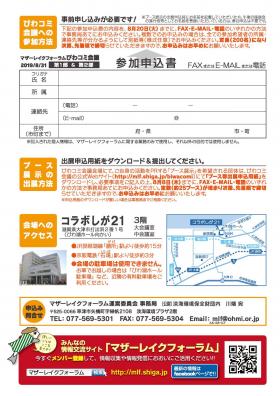

第9回マザーレイクフォーラム「びわコミ会議」

■今年も8月31日に「びわコミ会議」が開催されます。今年で9回目になるんですね。私は、吹奏楽部の行事と重なり、残念ながら今年の「びわコミ会議」に参加できませんが、ぜひ多くの皆さんにご参加いただければと思います。詳しくは、以下をご覧いただければと思います。

「びわコミ会議」