町家×日本酒×学生

■こういう小さなイベントが開催されます。私もお話しをさせていただきます。以下は、主催側の関係者の方からの情報。

—————————————–

大津・彦根・長浜で、町家の活用、日本酒づくりに取り組んでいる滋賀県各地の大学の学生と教員がそれぞれの取り組みをご紹介。終わった後は、ざっくばらんに交流会を実施します。もちろんおいしいお酒もありますよ。

町家やお酒、学生の活動などに興味のある方は、ふるってご参加、よろしくお願いします。

■会場 彦根古民家 ごはん家くまくま(彦根市河原2丁目2-38)

■スケジュール

開場・受付 15:30

フォーラム 16:00-18:30

交流会 18:30-21:00

■定員 30名(先着順)

■参加費 無料

*ただし、懇親会参加費3,000円

懇親会に参加される方は公共交通機関をご利用のうえ、お越しください。飲酒運転は法律違反です。絶対におやめください。

■申し込み方法

下記のFAXまたはメールにてお申し込みください。

■お申し込み・お問い合わせ先

小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム事務局

TEL:0749-23-2123 FAX:0749-26-2730

mail:info@hikone-machiya.com

臼擦り

■現在、韓国の光州市で開催される国際会議に出席するために出張中です。この記事の文章を、ホリデーイン・クワァンジュ(Holiday Inn Gwangju)で書いています。

■さてさて、15日(月)、「北船路米づくり研究会」の3年生3人が、天日干し作業の続きと臼擦り作業をしてくれました。臼擦りとは、天日干しをすませた籾から玄米を取り出す作業です。この日の出来事については、この日参加した学生がfacebookに記事を投稿してくれましたので、そちらから引用したいと思います。

9月15日は、前日収穫した龍大米の臼すりでした。学生3名の参加でした。

水分量の問題により、米を乾燥させながら、臼すりをしました。研究会の顧問である指導農家の吹野さんの指導のもと、学生は初めての作業ながらも頑張りました!

脇田先生や吹野さんのお知り合いで、近所にお住まいの川口さんが、臼すりの様子を見にきてくださいました!ありがとうございました!

今年は、150キロ(白米で135キロ)の龍大米が収穫できました。今後の野菜市などで販売していく予定です。

そして来週には、酒米収穫予定です!

■ということで、酒米の方の収穫ももうじきです。今年の品種は「吟吹雪」です。今年も美味しい吟醸酒ができてほしいです。できれば、大吟醸ができると嬉しいのですが、こればかりは米の成長具合を確認しないとなんともいえません。楽しみです。

稲刈り・脱穀・天日干し

■14日(日)、「北船路米づくり研究会」の2014年度の「稲刈り作業」が行われました。快晴でした!! この日集まることができたのは、現役の学生が3人、OBが2人(2人とも)、そして1人のOBのガールブレンドが1人、それから一般からのご参加が2人、教員の私、そして指導農家の吹野さん、10名での作業になりました。トップの写真をご覧いただけばおわかりいただけますが、風雨により、稲の多くが倒れてしまっているなかでの稲刈り作業になりました。なかなか大変でした。すべてを鎌をもって手刈りで行う…というわけにはいきません。田んぼの広さは、4畝。コンバインが使えるように、田んぼの四隅を手刈りし、なおかつ中央にコンバインが入りやすいようにちょっとした道をつくりました。田植機のときもそうでしたが、今回の稲刈りでも、農業機械の「すごさ」に改めて驚きました。私たちの手作業だけでやっていたら、とても一日だけでは終わらなかったのではないかなと思います。

■稲刈りは午前中で終えることできました。好天であったことから、午後からも引き続き籾を天日干しにすることにしました。ムシロの上で、籾を拡げてお日様にあてるのです。例年は、どんどん均質に乾燥していくのですが、今年は稲が風雨で倒れたために、湿り気を多分に含んだものと、乾いているものとが入り交じり、乾燥に手間取りました。きちんと乾燥しているかどうかを知るためには、水分計という計測器を使うのですが、出てくる数字はなかなか…なのです(結局、この日だけでは乾燥できず、翌日にも別の3名の学生が天日干し乾燥を行いました)。

■この日の稲刈り作業には、一般参加の方お2人にご参加いただきました。老舗の鮒寿司屋「阪本屋」社長の内田健一郎さん。それから、これから会社をおこして地域活性化を目指す若い起業家の堀昭一さん。午後の天日干し作業のさいに、このお2人と村のリーダーのお1人との出会いが実現しました。丸屋町商店街の平井商店さんとの連携から純米吟醸酒「北船路」が誕生したように、今回も新しい素敵な出来事が生まれる予感がしました。「農」・「商」・「学」連携がさらに進めばよいなあと思います。内田社長からは、翌日に「お礼状」をいただきました。ここには、まだその内容を詳しく書くわけにはいきませんが、とても素敵だったので感動しました。内田社長は、そのお礼状のなかで「当店、農家、お客様、龍谷大学のみなさん、四方よしでいければと願っております」とお書きになっていました。近江商人の「三方よし」ならぬ「四方よし」です。時間はかかっていますが、「北船路米づくり研究会」がまたひとつ歩みを進めた瞬間だった…と思いました。

【追記】■来年4月に瀬田キャンパスに開設される「農学部」のfacebookページにも、この日の農作業を記事としてアップしていただきました。ありがとうございました。職員のTさんには、心より感謝いたします。

https://www.facebook.com/RyukokuAgr/posts/201072596729919

https://www.facebook.com/RyukokuAgr/posts/201134420057070

第3回「かかし祭」を終えて。

■昨日の「かかし祭」、ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様には、心より御礼申し上げます。

■昨日の「かかし祭」、ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様には、心より御礼申し上げます。

■昨日の「かかし祭」で実施された子供神輿。地元・北船路の「子供会」のお子さんと、市街地にある「みつばち保育園」の園児さんたちが主役でした。私の気持ちとしては、前者のお子さんたちには、北船路の農業後継者として成長していただきたいし、後者の園児の皆さんには食の安心・安全に配慮し農家を応援する志しのある消費者に成長してほしいと思っています。そして、大人になったときに、お互いに支えあえるような関係を築いていってほしいとも思っています。もちろん、その頃には、私は、もうこの世にいません。そのような年代の「おじさん」(子どもさんたちからしたら「おじいさん」)の希望でしかありませんが、心の底からそう思っています。ですから、昨日の子供神輿は、「象徴的な意味」において、とても大切なことだったように思います。

■このようなことを思うのにも理由があります。それは、日本の農業の未来は、けして明るいものではない…ということです。特に、北船路のような棚田の農村のような条件不利地域では、なおさらのこと農業や農地の維持していくことは大変な苦労がともないます。「かかし祭」では、北船路集落にある「農事組合法人 福谷の郷」と「北船路 中山間地域管理組合」のご協力をいただいていますが、両方とも、北船路の農家が組織されているものであり、北船路の農業や農地を守っていくために組織されています。

■「農事組合法人 福谷の郷」は、自分では耕作できない農家から農地を預かって、オペレーターの農家の方が農作業をされています。昨日の「かかし祭」に参加された「みつばち保育園」の園児の皆さんが、給食のときに食べておられるご飯、それは「農事組合法人 福谷の郷」で生産した「環境こだわり米」です(ちなみに、「みつばち保育園」は、「地産地消」や「食育」をとても大切にされています)。「みつばち保育園」では、遠足もかねて北船路に田植や芋掘りに来られますが、「農事組合法人 福谷の郷」では、その受入れも行っておられます。私たち「北船路米づくり研究会」の学生たちも、授業がなければ応援にかけつけています。

■昨日の子供神輿の行事は、国の「中山間地域直接支払制度」における「多面的機能増進活動」の一環としても行われました。この支払い制度に関係する団体が「北船路 中山間地域管理組合」です。この制度は、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等の農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平成12年度から導入されている制度です。村としても国が制度的に用意した農政のメニューを積極的に活用しながら、努力されているのです。今回の子供神輿は、村の側からの提案でした。

■2012年から始まった「かかし祭」は、今年で3年目になります。また毎月1回開催している(4月と9月除く)「北船路野菜市」も、2012年から始まり、今年の8月で第30回目になりました。「北船路米づくり研究会」は、ひとつのゼミが行っている拙い活動にしかすぎませんが、少しずつ地域の「食・農」に関わる多様なステークホルダーの皆さんとの連携(地域のネットワーク)が深まってきています。

●北船路の指導農家および協力農家の皆さん。

●「農事組合法人 福谷の郷」と「北船路 中山間地域管理組合」の農家の皆さん。

●「みつばち保育園」の園児と保護者の皆さん、そして保育士の皆さん。

●月1回開催の「北船路野菜市」を応援してくださっている中心市街地の「株式会社 まちづくり大津」と「大津百町館」の皆さん。

●北船路の野菜を楽しんでいただいている中心市街地の消費者の皆さん。

●北船路の野菜や米をメニューに使っていただいている大津駅前の居酒屋「利やん」、そして京都四条の「串かつ おばんざいの店 とんとん」の関係者やご常連の皆さん。

●北船路産の酒米をつかって純米吟醸酒「北船路」を醸してくださっている大津街中の平井商店さん。

■私の個人的な思いですが、いつか研究会が、地域社会の「農」「生業」にかかわる皆さんと龍谷大学内の様々な資源とをつないでいく役割(地域づくりのハプ機能)をも、一定程度果たしていけたらなあと思っています。瀬田キャンパスにある理工学部、来春開学する農学部だけでなく、深草キャンパスの学生や教員の皆さんとも連携していければと思っています。実際、少しそのような連携のお誘いも受けています。近畿大学農学部の「近大マグロ」のようなものはありませんが、このような地道な活動のなかで形成される地域と大学間の厚い広がりをもったネットワークこそが、龍谷大学の「売り」になるのだと思うのです。もちろん、「北船路米づくり研究会」がそのようなレベルに達することは、まだまだ先のことでしかありません。

■今後も、多くの関係者の皆様からのご支援のもと、多様な連携のなかで「北船路米づくり研究会」の取り組みを展開してまいります。

第3回「かかし祭」開催しました!!

■第3回「かかし祭」を、昨日8月31日に、大津市八屋戸にある北船路集落で開催しました。北船路の「農事組合法人 福谷の郷」、「北船路 中山間地域管理組合」、「北船路子供会」の関係者の皆さんには、ご協力とご支援をいただき心より感謝いたします。

■「北船路米づくり研究会」の学生たちは、前日30日から北船路に入り、「かかし祭」の準備を進めました。この「かかし祭」は、2012年から開催していますが、その究極の目的は、「都市の消費者と農村の生産者の顔の見える関係づくり」にあります。第1回目から、中心市街地にある「みつばち保育園」の園児・保護者・保育士の先生方、そして大津駅前の居酒屋「利やん」や京都四条の「串かつ おばんざい とんとん」のご常連および関係者の皆様にご参加いただいています。今年は、地元「北船路子供会」の子供神輿が、北船路の棚田をのぼりました。子供会のお子さんたちに加えて、「みつばち保育園」の園児さんたちも参加されました。また、数十年前になくなってしまった「虫送り」の行事の再現も行われました。

■はたしてどうなるのか…と心配していた学生たちの運営も、なんとか無事にうまくいきました。「北船路米づくり研究会」の活動はゼミ生による活動であり、個人の自由意志のもとで運営されています。もちろん、ゼミの活動だから…ということで、ゼミ仲間との付き合い…という感じで隅っこのほうに参加している学生もいるかもしれません。様々な動機で参加しており、活動に対する熱心さにも差があります。その一方で、地域の皆さんと連携しながら、学外で行う取り組みについては、チームとして一定の結果が求められますし、個々人の責任感も求められます。そのためには、当然のことながら集団としての能力(チーム力)が必要になります。指導する教員としては、集団の凝集性を高めていくことや、集団としての能力(チーム力)を高め、それを継承していくことの難しさをいつも感じています。とはいえ、前日のミーティンクでは、良い意味での緊張感が感じられました。それぞれが、「かかし祭」全体のなかで自分が何をすべきなのかをきちんと理解し、チーム全体で「かかし祭」を成功させようとする気持ちから生み出される緊張感です。とはいえ、北船路の関係者の皆さん、そしてご参加いただいた皆さんのご協力とご支援があったからこそ、なんとか無事に終えることができたわけです。

■「かかし祭」では、大津から伊吹山まで広がる琵琶湖のパノラマ風景を、棚田のてっぺんから堪能したあとは、保育園グループと一般参加者グループに分かれて村内ツアーに出発します。一般参加者のグループでは、まず「龍大米」を生産している現場を訪れました。「龍大米」(天日干し)は、今年の秋の「北船路野菜市」で販売する予定になっていますが、その生育状況をご覧いただきました。そのあとは、「龍大芋」(里芋)の畑、そして純米酒「北船路」の酒米を生産している水田を見ていただきました。酒米の水田では、参加者の皆さんに純米吟醸酒「北船路」の試飲もしていただきました。そして、「北船路野菜市」に野菜を出荷していただいている協力農家の畑を訪ね、お話しを伺いました。野菜のプチ収穫体験もさせていただきました。最後は、琵琶湖畔にある指導農家である吹野さんの宅の庭で、BBQの交流会を楽しみました。保育園グループも、園児さんたちが田植を体験した水田、里芋畑を見学したあと、同じく、吹野さんのお宅の庭でお楽しみ会をもたれました。

■今回は、研究会OBも参加してくれました。昨年のリーダーで、今年の3月に卒業して姫路で働いている枡田くんです。しかも、仕事の関係で交流会には参加できず、ツアー終了後には姫路に帰宅しました。枡田くんは、第1回目の「かかし祭」から参加しています。この農村-都市交流イベントに対する強い思いがあるのでしょう。実は、第1回目のときのリーダである岩崎くんも参加したかったとのことですが、名古屋在住で仕事との調整が難しく、来ることができませんでした。岩崎くんは第1回目のリーダーですから、「新しく立ち上げる苦労」がありました。大変だったと思います。枡田くんは、岩崎くんをサポートしながら、その苦労を経験しています。だからこそ、2人は遠くから後輩たちの活動を心配してくれているのです。こういう卒業生が彼ら以外にもたくさんいます。そういう先輩たちの存在を、心の底から嬉しく思っています。卒業生の皆さん、今回は来れなくても、何かの気楽に機会にやってきてください。

【追記1】■学生にこう尋ねました。「それにしても、地域の皆さんは、私たちのような拙い活動に、よくおつきあいしてくださっているな~と思ったことはありませんか」。学生の皆さんには、「ご縁」と「感謝の気持ち」を大切にしてほしいということです。なんだか宗教っぽい感じに聞こえるかもしれません。実際、龍谷大学に勤務して、浄土真宗のことを自分なりに勉強しつつ、地域づくりや地域活性化について考えたり活動したりするうちに、そう思うようになりました。ただし、大切な「ご縁」に気がつくって、なかなか難しいことなのです。自分が活かされている、あるいは自分を励ましてくれている、支えてくれている「社会的ネットワーク」…といってもよいのかもしれません。その「ご縁」に支えられていることがわかってきたとき、自然に「感謝」の気持ちになれます。人は1人ではなにもできません。そうすると、すごくハッピーな感覚で心が満たされます。また、一方的に活かされているだけでは、済まなくなります(ある意味で、自分だけ得をしておくことはできなくなります)。このあたりが大切なことかなと思います。

■これは「贈与論」にもかかわる問題です。「贈与論」などという言い方はされませんが、地域づくりに取り組んでおられる方達がよく言われる「街のため」「村のため」にという発想も、同様の意識にもとづいておられるように思います。けっして、「街のため」「村のため」に嫌々渋々地域づくりに取り組まれているのではありません。また、単純に、個人的な充足感や達成感を求めて地域づくりに取り組まれているのでもありません。大津の中心市街地でお世話になった方がおっしゃっていましたが、「街が自分を育ててくれた。こんどは、自分が街のお世話をする番だと思って…」。ここには、世代を超えた「贈与」の論理を垣間みることができるのです。

【追記2】■「北船路米づくり研究会」は、ゼミ活動の一環としておこなわれていますが、ゼミの評価とは関係ありません。また、単位にもなりません。このような事業に取り組むためには、「この事業が将来このように発展していって、地域社会が、将来、こういうふうになっていったら素敵だなな!!」という夢やビジョンが必要です。もちろん、自分たちの学年の代でできることには限りがあるので、「今はこんな小さなことしか(小さなモデル)できないけれど、これから引きついでくれる後輩たち、さらにはまだ見ぬ遠い将来の後輩たちが、この事業をさらに発展させていってくれる」という信念や信頼が必要になります。心配して様子を見に来てくれた卒業生の枡田くんや、後輩の活動を気にかけてくれている卒業生の皆さんは、おそらく、こういう考えをもっていてくれていると思います。だから、今でも後輩たちの活動を見守ってくれているのかなと思います。

■もうひとつ。この研究会の指導をしてくださっている農家の吹野さんからは、次のような話しを聞かせてもらいました。1人の3年生(男子)が、吹野さんにこのような話しをしてくれたというのです。その3年生も、他県の農村部の出身です。その農村部も北船路と良く似たコミュニティであると言う話しから、しだいに彼は夢を語りだしたそうです。自分は、地元を離れていても、将来の地元のために頑張れるようにこの研究会で経験を積んでおきたい。そして、地元の友人知人に対しては、「必ず地元に役立ついろいろな経験と知識を持って帰るから、待っておけ!」という気持ちなのだと眼をキラキラさせて語ったそうです(これは吹野さんの表現)。吹野さんは、ご自分の若いころの気持ちと似ているところがあると、とても喜んでおられました。交流会でアルコールが入っているとはいえ、なかなか頼もしいではありませんか。ここには、地元の課題に対するビジョンはまだ曖昧であるにしろ、確かな夢はありますね。こういうパターンも、素敵だなと思っています。

「かかしづくり教室」

■昨日、22日(金)、「北船路米づくり研究会」の主催で、大津市内の「みつばち保育園」において「かかしづくり教室」を開催しました。31日(日)、研究会では「北船路中山間地域管理組合」と「農事組合法人北船路福谷の郷」の皆さんのご協力を得て、第3回「かかし祭」を開催します。それに先立ち、「かかし祭」に参加いただく「みつばち保育園」の園児の皆さんに、案山子をつくっていただく教室を開催したいうわけです。今年で3回目になります。

■昨日は、研究会の学生(ゼミ生)9人が集まりました。午前中に、3歳児さん、4歳児さん、5歳児さんを対象に、それぞれ別々の「かかしづくり教室」を開催しました。トップの写真は、教室開催に先立ち、「かかしづくり教室」のリーダーであるTさんが他のゼミ生たちに説明をしているところです。彼女は、昨年に引き続きの参加です。昨年は、先輩の指導のもとでこの「かかしづくり教室」に参加しました。あらかじめ指導農家と連絡をとったり、かかし躯体の部分を作成したり、保育園と連絡をとりあったりと、仲間と準備にもあたってくれました。ところで、例年は、学生たちだけで実施しているのですが、今年は私も都合がつき参加させていただきました。拝見していて、「かかしづくり教室」も3年目になり、むしろ保育園の先生方の方が、この教室の段取りをよくご存知のようでもありました。小さな園児さんたちが、混乱のないまま「かかしづくり教室」を終えられるように、毎年、細かいお心遣いとご協力いただだいており、本当に感謝しております。ありがとうございました。

■「かかしづくり教室」の後、保育園のご好意で園児さんたちと一緒に給食をいただくことかできました。私は3〜4歳児さんたちの教室でした。とても美味しかったです。下の写真、手前は、私のいただいた昼食ですが、3歳児さんたちも、56歳のおじさん(園児さんからすると、おじいちゃん)に負けないくらいの量をめしあがっておられました。びっくりしました。困ったのは、一緒のテーブルの6人の園児さんたちが、それぞれ、自分のタイミングでどんどん私に話しかけてこられることです。子どもって、こういう感じでしたね…、忘れていました。マンツーマンだと、私でも十分に対応できる自信はあるのですが、一度に6人になると、もうとっても大変でした…。そのような情けない状態の私に対して、保育士の先生方は、本当にすごいと思いました。まるで魔法のように、園児さんたちを静かにさせたり、盛り上げたりされるのです。もう、びっくりといいますか、さすがにプロフェッショナルですね。

第3回「かかし祭」開催します!!

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

——————————-

「生産者と消費者をつなぐ」

私たち「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、雄大な琵琶湖の風景を眺めることのできる北船路の棚田で、2012年より、「かかし祭」を開催してまいりました。この「かかし祭」の開催目的は、研究会が丸屋町商店街で開催している「北船路野菜市」で、農産物をお買い求めいただいている消費者の皆様に、北船路の生産現場を訪問していただき、農家の皆さんと交流していただくことにあります。「かかし祭」は、研究会の活動目的でもある「生産者と消費者の顔の見える関係づくり」を実現するための、大切な「場」でもあるのです。

第1回の「かかし祭」には、大津市丸屋町で万治元年(1658年)に操業された老舗の酒蔵、「平井商店」様にもご参加いただきました。そのことがきっかけとなり、地元の農事組合法人「北船路福谷の郷」様との間につながりが生まれ、今年の2月には、純米吟醸酒「北船路」が誕生いたしました。「農」・「商」・「学」連携のなかで、新しい銘柄の日本酒をプロデュースさせていただいたことは、私たち研究会にとりましても、大変貴重な経験となりました。このように、「かかし祭」の開催とともに、研究会の活動も実り多いものとなってまいりました。関係者の皆様には、心より感謝いたします。

さて、今年の第3回「かかし祭」では、「北船路中山間地域管理組合」様、そして北船路の「子供会」様のご協力も得ながら、風光明美な棚田から眼下に望む琵琶湖の雄大な風景と、その風景を背景に立った手作りのかかしをご覧いただき、ご参加いただいた皆様に交流していただけければと思っております。さらに今回は、北船路に転居されてきた新地にお住まいの皆様もご招待しようと考えております。そのことが、村の方々との新たなつながりをつくるきっかけや、関係の強化につながればと期待しております。

私たち、「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、今後も、「かかし祭」「北船路野菜市」の開催や「日本酒」のプロデュース等を通じて、地域社会に関する勉強や体験をさせていただくとともに、地元・大津市の活性化に少しでも資する活動の展開を目指してまいります。

——————————

■冒頭の写真は、第1回「かかし祭」のときのものです。

米研「現役&OB交流会」

■先週の土曜日(7月26日)、第29回「北船路野菜市」が開催されましたが、午後からは、「北船路米づくり研究会」の「現役&OB交流会」が開催されました。開催場所は、指導農家である吹野さんのご自宅のお庭です。琵琶湖の湖畔にある素敵なお宅ですが、その広いお庭でバーベキューを楽しませていただきました。

■当日は、研究会の1期生と3期生も参加してくれました。私が龍谷大学に異動して6年目に、農家の吹野さんと始めた「北船路米づくり研究会」の1期生(2012年春卒業)4名と、それから3期生(2014年春卒業)1名の5名でした。本当は、もっとたくさんの卒業生が参加したかったようですが、仕事の関係や、ご自身の用事との都合がつきませんでした。でも、また、こういう卒業生と現役生の交流会ができればと思います。

■ちなみに、1期生のときは、米や野菜をつくって、とりあえず、吹野さんや私の知っている店で使ってもらう…程度でした。まああえていえば「小学生」のレベル。それに対して、現在の現役生が取組んでいる野菜市にしろ農村-都市の交流イベントである「かかし祭」にしろ、それらは「高校生」のレベルかもしれません。より難易度の高い取組みをしていることになります。しかし、1期生は、とにかくわけもわからず活動を「始めた」ことに大きな意味があるし、「1期生」としての偉大さがあると思うのです。昨日は、来てくれてありがとう!!

■ちなみに、「高校生」レベルの上が「大学生」レベル。継続していくことのなかで、人は入れ違っても(卒業していっても)、集団として活動の質を深めていくことができてこそ、「大学生」のレベルといえるように思います。これは悩みですが、ゼミの自主参加の活動ですので、「継続性の確保」「質の確保」がなかなか大変だということです。「活動資金の確保」も大変です。これが、「大津エンパワねっと」のように大学の正課の授業(実習)として取り組むことができるのならば、実習費があるし…と、思わずにはいられません。

第29回「北船路野菜市」

■第29回「北船路米づくり研究会」を大津市・丸屋町商店街で開催しました。前回から、大津市中心市街地活性化協議会や(株)まちづくり大津で取組む「大津百町市」のなかで開催させていただいています。

■今回は、彩り豊かな夏野菜が多数出品されました。ピーマン、万願寺唐辛子,カボチャ、キャベツ、サンド豆、インゲン豆、トマト、プチトマト、ナス、キュウリ、ジャガイモ、タマネギ、モロッコ豆、スイカ。スイカですが、比良山系の麓で生産された大変美味しい甘いスイカです。スーパーや小売店のように切って小さくして売ることができません。ということで、「欲しいけど、うちの冷蔵庫には入らないから…」と残念がられる方が多数おられました。このあたり、なかなか難しいです。

■この日は、午後から、指導農家のFさんのお宅で、現役生と卒業生があつくり交流会をするということで、かなりの学生たちが集まってきました。できるだけ多くの学生に参加してもらいたいのですが、研究会の会計で活動に必要な交通費を負担しきれません。このあたりも、なかなか難しいです。

大津エンパワねっと「Jazzで乾杯」

■日曜日は、エンパワ6期生・チーム「こけし」が、清酒「浅茅生」の銘柄で知られる「平井商店」さんとの共催、Jazzバー「パーンの笛」さんと「大津ジャズフェスティバル実行委員会」さんの協力により、まちづくりカフェ「Jazzで乾杯」を開催しました。「平井商店」さんは万治元年(1658年)創業の老舗です。当日は、「平井商店」さんの蔵見学と日本酒の試飲を行い、そのあとは「大津百町館」で日本酒を楽しみながらJazzのライブと、なんとも贅沢なイベントになったようです。

■私自身は、当日、老母の世話があり行くことができませんでした。しかし、イベント終了後、「大津百町館」(大津の町家を考える会)のNさんからは、以「今日のまちカフェ『ジャズで乾杯』はご予約17名と学生たちの自力で盛会でした。大津ジャズフェスの仲間の演奏よかったです」とのメールをいただきました。また、facebookを通して、「パーンの笛」のKさんからは、「ありがとうございました。ご参加の皆様にOJF(大津ジャズフェスティバル)のこともご理解いただけたようで、ほんとうにありがとうございました。これからも学生のみなさんと一緒に、楽しこと、面白いことやっていきたいです」とコメントをいただきました。こちらこそ、学生がお世話になり、本当にありがとうございました。

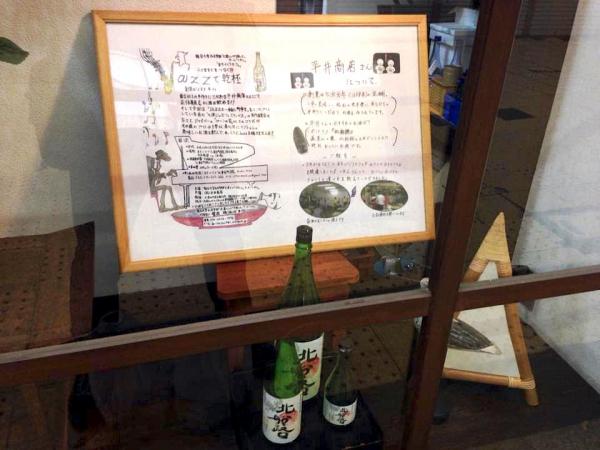

■イベント「Jazzで乾杯」の前日、「平井商店」さんのショーウィンドウには、「こけし」の作成したチラシが展示されていました。その前には、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」がプロデュースさせていただいた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が並んでいました。龍谷大学の学生たち、「平井商店」さんに応援していただいています。ありがとうございます‼︎

【追記】■読売新聞に記事にしていただきました。