世界農業遺産申請のその後

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■ところで、この「琵琶湖システム」、2019年2月15日に日本農業遺産に認定されると同時に、世界農業遺産認定のための申請についても承認されました。ところが、コロナ禍、パンデミックのために現地調査がなかなか実施されませんでした。どうなっちゃったんだろうね〜と心配していました。少し前のことになりますが、新年度になって、いよいよ現地調査が実施されることになったとの連絡が滋賀県庁からありました。ということで、昨日は大学の授業を終えた後、滋賀県庁農政水産部に向かい、職員の皆さんと打ち合わせを行いました。

■アドバイザーとしては、世界農業遺産に認定されるに違いないと信じてはいるのですが、世界農業遺産認定がゴールではありません。いよいよスタートと捉えるべきなのかなと思っています。認定されてからが大切だといつも思っています。「琵琶湖システム」の価値を、生産者だけでなく消費者も含めた多くの皆さんと共に深く再認識・再評価して、それぞれの立ち位置から、さまざまな取り組みが始まっていったら素敵だなあと思っています。そういう取り組みに自分も関わってさらにお手伝いできたらとも思っています。とっても楽しみです。NHKの朝の連続テレビ小説風にいえば、「ちむどんどん」(胸がわくわくする気持ち)です。

琵琶湖システムについて

「浜大津こだわり朝市」

■昨日、朝の7時半から「浜大津こだわり朝市」に参加しました。毎月第3日曜日、京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出た場所で開催されています。ここは屋根もあるし、朝市を開催するにはとても良い場所だと思います。ところで、今までこの朝市を運営されている「こだわり大津百町市運営委員会」の、わたくし、幽霊委員でした。何年も前に副委員長をされている福本正馬さんに運営委員会に入ってほしいと頼まれて了解のお返事をしたまま、実質的にはずっと参加できていなかったのです。でも昨日は、きちんと参加させてもらいました。とはいっても、最後の撤収作業をやっただけで、ほとんどの時間はお店を見て回って買い物をしながら、出店されている方たちや、来場されたお客さんと話をしていただけなのですが…。

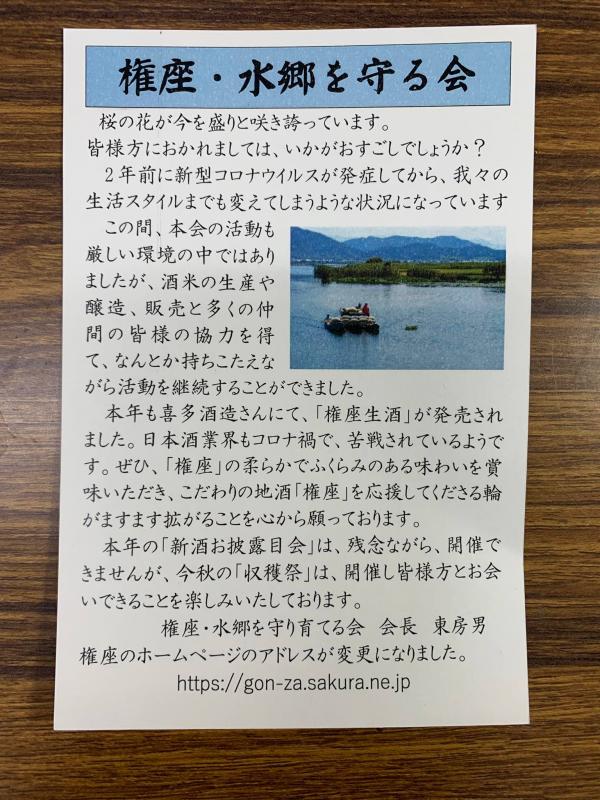

■この「浜大津こだわり朝市」、大変賑わっています。普通のお客さんだけでなく、山歩きのグループやランニングのグループも立ち寄られていました。そして驚いたことに、ちょっとした宴会も始まりました。例えば、沖島(近江八幡市、琵琶湖に浮かぶ離島)の漁師さんたちのブースで、できたばかりのワカサギの天ぷらと鮒寿司を買って酒の肴にして、その近くの小川酒店のブースから堅田の酒蔵・浪乃音さんの地酒を買って、開いたテーブルで小さな宴会が始まるのです。素敵ですね。なるほどね〜。こういう楽しみ方もあるんだ。私はといえば、木下酒店さんのブースで、勧められるままに「波乃音」を何種類も試飲させていただき、朝から脳みそも心も緩んでしまいました。

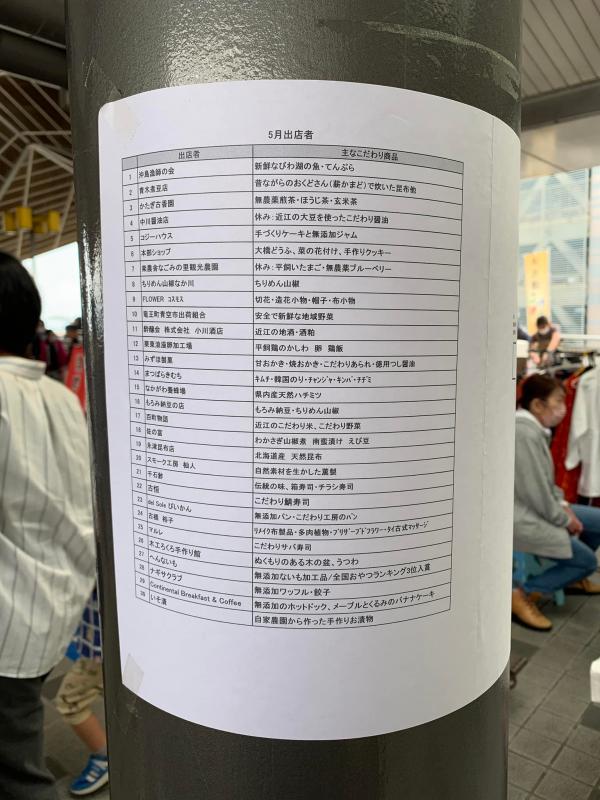

■「浜大津こだわり朝市」は、今年の10月で20年めに突入するのだそうです。以前は、地域のNPOが運営されていましたが、その後は運営委員会に引き継がれ、現在に至っています。下の写真は、会場に貼ったあった出店者のリストです。全部で30団体。けっこうな数です。昨年度はコロナ禍のまっただ中で、8月と9月そして2月を除いて、全部で9回開催され、17,200人が来場されました。平均1,900人の来場者が、多いときは、約2,200人の来場者があったようです。出店数も多い時は32店、賑わっていますね〜。

■ところで、この「浜大津こだわり朝市」を運営する「こだわり大津百町市運営委員会」ですが、今年の1月に「大津市道アダプトプログラム制度」参加団体に認定されています。この「大津市道アダプトプログラム制度」、大津市が以下のような目的で導入しています。大津市のホームページからの引用です。

「アダプト」とは、英語で「養子にする。」という意味があります。自治会・学校・企業等の団体が道路・河川・公園等の公共財産の里親となって清掃等の活動をおこなう一方、行政は、清掃用具の貸出し・支給等をおこなうといった、市民と行政がお互いの役割分担を定めて公共財産の管理を「協働」して行っていく手法で、公共財産の適正な環境確保と公共財産への愛護意識の高揚を目的としたものです。大津市では、平成20年度途中から市道の管理方法のひとつとして導入しました。

■ということは、この京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出たところは市道になるわけです。「浜大津こだわり朝市」は、市道で開催されているわけです。通常、無許可では、市道で商業行為を行うことはできません。中心市街地に賑わいを作ることを目的とする「浜大津こだわり朝市」での活用については、正式に認められています。「浜大津こだわり朝市」のために、毎月の道路使用許可申請を行っています。同時に、単にこの市道をただ利用するだけでなく、この市道の清掃等の維持管理を年に2回行うことになったわけです。言い換えれば、「こだわり大津百町市運営委員会」と市役所が市道の管理を協働で行っているわけです。この制度のこと、一昨日の「こだわり大津百町市運営委員会」の総会で初めて知りました。道路だけでなく、河川等についてもこの制度が適応されるようです。どういう展開が可能なのか、この「浜大津こだわり朝市」とはまた別に考えてみたいと思います。

■昨日は、市道の管理を行っている路政課のある建設部の部長さんが来場されていました。ずっと中心市街地の活性化に関わってこられた方です。この部長さんは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」が始まった時以来のお付き合いになります。いろいろ、ご相談をさせていただこうと思います。

「浜大津こだわり朝市」の総会

■今日は、浜大津で毎月開催されている「浜大津こだわり朝市」を開催している「こだわり大津百町市運営委員会」の総会。ずいぶん前に、手伝ってとお願いされていたのに、そのことを長らく失念していました。改めて「あんた、委員なんやで」と言われて「えっ、マジっ‼︎」となり、今年度からきちんと総会にも出ています。本当に申し訳なかったです。

■月1回開催されるこの朝市には、滋賀県中から出店されています。来年は、20周年になります。すごいことですね。今月は、明日、開催です。最近は、いろんなメディアにも取り上げていただいています。

「社会学入門演習」で農学部を訪問。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■その古本先生に、キャンパスの植栽のことでお尋ねしたことがあります。瀬田キャンパスにはヤマモモが植えてあるのですが、古本先生は、そのヤマモモの実で学生と一緒にジャムを作っておられました。そのことを思い出して、少し詳しいことをお尋ねしたのです。そこからスタートして、ジャムに加えて古本先生が養蜂をされていることから蜂蜜の話にも広がっていきました。古本先生のご専門は、トウモロコシのゲノム解析なのですが、そのような研究上の仕事以外に、学生とジャムを作ったり、蜂蜜を採取したりと、地域社会で興味深い活動をされているのです。

■というわけで、「農学部と社会学部の教員と学生で、ジャムと蜂蜜を使って、何か素敵なことができたらいいね〜」、「今年の春から使えるようになった『STEAMコモンズ』はキッチンもついているし、あそこでオープンなイベントができたらいいね」という話しになっていきました。そんなわけで、まずは古本先生と学生の皆さんに出会ってもらうために、今日の見学会を開催しました。どんな展開になるのか、まだはっきりしていませんが、この「社会学入門演習」の学生のうちで関心を持った人たちは、イベントの企画の内容を一緒に考えてくれるのではないかと思っています。

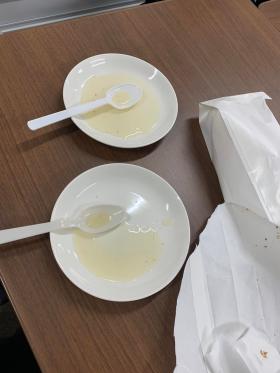

■今日は、古本先生が採取された蜂蜜の試食させていただきました。桜の花の蜂蜜と、いろんな花が集まった蜂蜜の2種類です。古本先生には、フランスパンまで用意していただきました。桜の蜂蜜ですが、喉の奥を甘みが通過するときに、独特の香りが花に抜けていきます。美味しい。

■社会学部の学生は、おそらく自分の学部に関係のある校舎にしか行かないと思います。今日は、「自分達のキャンパスのことをもっとよく知ろう」ということで、農学部の入っている9号館を古本先生に案内していただきました。私は、1回生の入門演習の担任ですのでこれは仕事なんですが、古本先生の場合は完全にボランティアです。今回の農学部見学会なんですが、古本先生とのfacebookでのやり取りから始まりました。先生、ありがとうございました。

【第01弾】棚田米で酒造り 『第27回全国棚田(千枚田)サミット』

■高島市から棚田地域(中山間地域)の研究調査と、広報用動画の制作を委託されています。社会学部(3名)、農学部(3名)、経済学部(1名)の教員が連携してチームを作り取り組んでいます。今回は、社会学部の岸本文利先生が担当されている広報用動画の話題です。大学のホームページにあるニュースセンターでプレスリリースされました。

2022.05.02

全国棚田サミットに向けて、龍谷大学の学生と教員が協力し、動画で滋賀県高島市「棚田の今」を発信【本件のポイント】

第27回全国棚田(千枚田)サミットへの関心を高めるため、本学が協力して滋賀県高島市の棚田地域の今を動画で発信

人とのつながりが生まれる不思議な農村空間「棚田」をテーマに、そこで流れる時間を映像に【本件の概要】

棚田地域では、平野部と比べお米の収量が少なく労力も大きくかかり、耕作放棄地が増え続けています。しかし、棚田は、お米の生産だけではなく、良好な景観や湛水能力により土砂崩れといった災害発生防止の役割など多面的な機能を有しており、そこで暮らす人々にとってはもちろん、琵琶湖の水質保全のためにもとても大切です。

そんな棚田地域に関わってくれる方を増やすため、また中山間地域における農村保全の機運を高めることを目的として開催する第27回全国棚田(千枚田)サミット(令和4年10月1日~2日開催予定)への関心を高めるため、龍谷大学社会学部の学生と教員が協力し、滋賀県高島市の棚田地域を追いかけ、動画を作成します。制作された動画コンテンツは、YouTubeにて公開予定です。■ 内 容 棚田地域に暮らす方々の生活や取り組み、棚田地域を訪れた方々の活動や思いを取材し、映像化します。

■ 配信開始日 2022年5月6日(金)から配信開始

第一弾:「棚田米で新酒造り」

地元の老舗蔵元が棚田米を使って酒造りを行い、棚田をサポートしています。厳寒の新酒造りに密着。

第二弾:「幻の漬け物、畑漬け」

高島市棚田集落の伝統的な畑漬けは、水と塩だけで漬ける珍しい漬け物ですが、継承する人が減り、幻の漬け物に?龍谷大学の研究者も注目の漬け物です。

※第三弾以降は随時お知らせします。

■ 配信アカウント 第27回全国棚田(千枚田)サミット実行委員会

(リンク先:http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1630565098336/index.html)

※コンテンツ公開に合わせて上記ホームページ上に配信サイトのリンク先が掲載されます。問い合わせ先:社会学部教務課 Tel 077-543-7614 E-Mail shakai@ad.ryukoku.ac.jp

西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

中井あけみさんのこと

■昨日のことになります。もんぺおばさんこと中井あけみさんがお亡くなりになったことを、お嬢さんのfbへの投稿で知りました。4月20日、72歳で永眠されたそうです。膵臓癌だったそうです。3月15日には、中井 あけみさんが執筆された『もんぺおばさんの田舎料理帖』の中から、家族に「車麩の煮付け」作ってもらい、そのことをfbに投稿しました。そして、中井さんご本人からもコメントをいただいていました。この前のことじゃない…。とっても驚いています。

■滋賀県の「農と食」で活動する女性たちの中心におられただけに、多くの皆さんがショックを受けておられるのではないかと思います。以下は、昨年、ご自宅で開催された朝市に遊びに行った時の投稿です。お会いしたときに、体調を悪くされたというようなお話をされていましたが、そういうことだったのか…。

【関連投稿】

「気まぐれ朝市」とシスターフッド

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

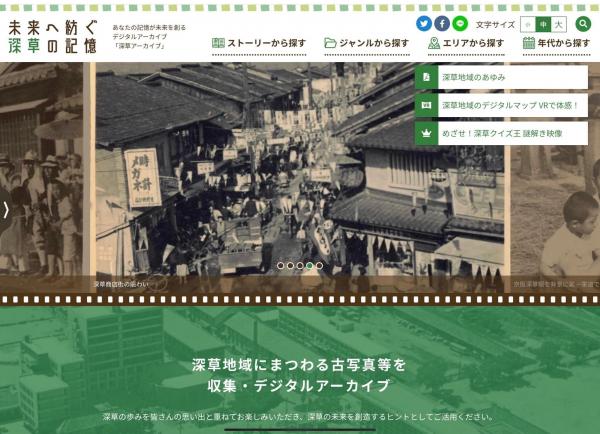

「未来へ紡ぐ深草の記憶」

■京都の旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブです。「未来へ紡ぐ深草の記憶」。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。サイトのトップページには「深草地域が何を大切にし、これから何を守るのか」というタイトルで、このアーカイブの目的等について説明されています。

伏見区深草地域は、古くは日本書紀に登場し、平安時代には寺院や陵墓が建立され多くの都人が訪れました。

豊臣秀吉の時代には、伏見城築城にともない街道が整備され、諸国からの往来も盛んになりました。

明治に入ると陸軍の施設が多く造られ、戦後は教育施設等へと転用され、学生のまちへと変貌していきました。深草の未来像を描いていくには、こうした地域のルーツや文化・歴史を共有することが大切です。

「深草地域の文化『保存・継承・創造』プロジェクト」実行委員会では、古写真等をデジタルアーカイブ化して、

地域の財産として次世代へ引き継ぐとともに、多彩で奥深い深草の魅力を幅広く紹介しています。

■この深草アーカイブのことを、龍谷大学政策学部の教員である只友景士さんの投稿で知りました。只友先生は、このアーカイブを作成する実行委員会の委員長をされているようです。facebookには、以下のような文章と共に投稿されていました。

旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブが完成しました。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。これからも継続的な収集と保存、そして地域の学習に活かして、深草地元学の礎になるでしょう。

川口さんの投稿

■川口洋美さんは、今から15年ほど前、当時参加していた大きな研究プロジェクトでお世話になった方です。川口さんは、プロジェクトの秘書をされていました。仕事が遅い私は、いつも川口さんにご迷惑をおかけして叱られていました…。プロジェクトが終了した後、しばらく川口さんとは繋がりがなくなっていましたが、その後出会った時には、川口さんは中小企業診断士の資格を取得され、海外からの観光客に、半日から1日程度のツアーを提供する旅行会社の代表をされていました。「Tour de Lac」という会社です。川口さんをはじめとして、英語が堪能な帰国子女のママさんたちが、滋賀県内の地域社会を案内するツアー会社です。例えば、地域の農家とのつながりを作り、海外からの観光客が、農家と一種に家庭料理を作ったり、餅つきをしたり、レンタサイクルで地域の神社を訪ねたり…と、普通の旅行会社にはできないような、庶民の文化を学んだり生活体験できるような、海外からの観光客の皆さんにはとても興味深いツアーを提供されてきました。

■今回の投稿で、川口さんたちが驚くようなツアーを企画されていることを知りました。比叡山延暦寺の「大阿闍梨様と歩く回峰行の道ツアー」です。すごいですね。詳しくは、川口さんのfacebookへの投稿をお読みいただきたいのですが、「阿闍梨様の修行を限られた時間内にいかに興味深く説明するか、比叡山のウォーキングルートをどう魅力的に見せるかなど、今の混沌とした時代に人々が必要としているものを提供できるよう、志高い通訳さんたちと必死のパッチで取り組んで」こられたようです。このような提案に「やってみましょう」と笑顔で応じてくださった光永阿闍梨さんもすごいなあと思います。