大学に進学して「他者」と出会う

■社会学部社会学科の「社会学入門演習」を2クラス担当しています。新入生のためのゼミです。社会学科では、3回生でゼミに所属するまでの間、1年生の前期(1セメスター)では「社会学入門演習」が、2年生の後期(4セメスター)には「基礎ゼミナール」があります。1セメスターと4セメスターの間の1年間、学生は演習を行うクラスに所属しません。あくまで個人的な意見ですが、これは良くないなあとずっと思っています。広い意味でのキャリア教育、大学で自分は何を学ぶのかを明確にしていくことが個人任せになってしまいます。これからの大学は初年時からその辺りのことを、丁寧に指導していく必要があると思っています。今時は、「面倒見の良い大学」でないと、受験生から選ばれる大学にはなりません。というわけで、「社会学入門演習」では入学したてではありますが、広い意味でのキャリア教育も兼ねた内容に学生の皆さんには取り組んでもらっています。

■まずはクラスの仲間づくりから始めています。お互いのことを知り、お互いに支え合える関係をクラスの中に作ってもらいたいと考えています。今週の木曜日は、その日が初めての授業でした。というのも、初回は「図書館利用者講習会」で図書館の職員の方達から説明を受けていたからです。というわけで、今回が実質的に初回になりました。通常、まずは自己紹介をしてもらうのですが、あまりプレッシャーを与えすぎてもいけないので、私がそれぞれの学生さんにインタビューする形の中で、自分のことを紹介してもらいました。お尋ねしたのは、次の3つのことです。どこから通学されているのか。もちろん、個人情報でもある住所までお聞きはしませんが、だいたいどの辺りから、どのくらいの時間をかけて通学をしているのかをお聞きしました。何かあった時のためのに…ということでもあります。また、遠いところから通学している人もおられるので、そのような仲間の大変さについても、少し知っておいてほしいなという思いもあります。そのあとは、サークルのことにについてもお聞きしました。大学に慣れていっているのか、親しく話せる仲間ができつつあるのか、その辺りのこともなんとなく伝わってきます。最後は、大学4年間で是非取り組んでおきたいことについてもお聞きしました。

■いろんなことを教えていただきました。サークルのことについてもお聞きしていると、「アドミッション☆サポーター(通称アド☆サポ)」に入りたい(なりたい)という学生さんたちがとっても多いことに驚きました。この「アドサポ」、入試部直轄のオープンキャンパス運営団体のことです。それから、ボランティアをしたいという学生さんも多かったですね。自分が担当している方達だけの話ですし、個人的な印象にしかすぎないのですが、「他者」と繋がりたいというのは、とても良い傾向だなあと思っています。もっとも、なぜそう思うのかと深掘りしていくと、そこにはまた多様な背景が見えてくるのでしょうが。

■それから、英語をしっかり勉強して、アルバイトでお金を貯めて、イギリスに行って、サッカー場の大観衆の中に我が身を置いて、一緒に試合を応援してみたいという学生さんがおられました。同じように、アメリカに行ってプロバスケットボールの試合を目の前で観戦したいという学生さんもおられました。夢を実現するために、しっかりコツコツとたくさんの準備を行って、そのプロセスでも成長していってください。あと、元・甲子園球児もクラスの中におられます。プロ野球を目指しておられます。頑張って欲しいですね。

■このことをFacebookに投稿したら、「アドミッション☆サポーター」の経験のある卒業生からコメントをいただきました。

アドサポに入っていた身としては、とても嬉しいことです。

オープンキャンパスの相談コーナーで、社会学部社会学科の話が聞きたいという高校生がいたら、すぐに駆けつけていました。(アドサポの中でも相談コーナーは行きたいスタッフがたくさんの人気コーナーでした(笑)。懐かしいです。

そういう高校生が実際に龍大に入学して、「オープンキャンパスにきてアドサポに入りたいと思いました!」とかはもう本当に嬉しいものでした

■このコメントを読んで、この卒業生にインタビューしてみることにしました。その動画を撮って、新入生に皆さんに見ておらおうと思っています。卒業生は、「アドミッション☆サポーター」だけでなく、幾つもの学内外のプロジェクトに参加していました。加えてアルバイトも週5日やっていました。大学4年間をフルに有効に使って、大学生活を楽しみつつ、成長していったと思います。そういう先輩のインタビュー動画が、新入生の方達にとってひとつのモデルになればと思っています。

龍谷新月会

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

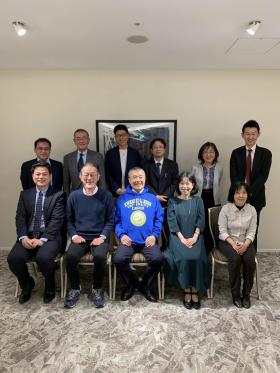

■協議の後は、ホテルグランヴィア京都へ。昨晩は、こちらで「龍谷新月会」が開催されました。龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の教育職員(教員)と事務職員の皆さんの集いです。2016年に始まったこの会、もう何回目でしょうか。5回目かな〜⁈忘れてしまいました。途中、コロナでずっと開催できない年が続いたものですから…。前回は、私が通っている大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」と大衆路線でしたが、今回は、新たにお2人の新入会員をお迎えするということもあり?ホテルグランヴィア京都が会場になりました。高級路線ですね。

■これで、会員数は18人(教育職員11人、事務職員7人)になりました。上と下では親子ほど年齢が違うわけですが、大学時代の思い出話やキャンパスの変化等の話題で盛り上がりました。同窓会ならではの楽しさでした。会長はこれまで心理学部の東豊先生におつとめいただいてきましたが、次回から私が引き継ぐことになりました。明文化された規約はありませんが、「教育職員であろうと事務職員であろうと年齢の一番高い方が会長に就任する」、そして「退職後も会員の資格を持つ」ということでやってきました。今回は会長自ら掟を破られたわけですが、長年会長をおつとめくださり、ありがとうございました。

■事務局長は引き続き小野勝士さんです。小野さんよろしくお願いいたします。次回は7月頃のようです。今回はお仕事がご多用で参加できなかった皆様、次回はぜひご参加ください。ところで、東先生が着ておられるKGブルーのパーカー、かっこいいですね。

【関連投稿】

龍谷大学新月会

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

第1回「龍谷大学新月会」

就職活動の早期化と「オワハラ」

■今日の4限は、4回生のゼミの初回でした。就活に卒業論文、なかなか大変だと思いますが、頑張って欲しいです。

■すでに複数社から内定をもらって、卒論に集中できそうな人がいる一方で、就活も卒論もまだまだという人もいます。もう内定が出ているのは、早期選考を受けたからです。一般的に就活情報解禁、エントリー開始となる3月1日以前に実施される選考のことを早期選考といいます。すでに就職活動をめぐるルールは形骸化しているわけですが、落ち着いて勉強や課外活動ができない様子を見ていると、気の毒でなりません。しかも最近は、内々定後に就活終了を強要する「オワハラ」問題もあります。

「図書館利用者講習会」

■2023年度は、1回生を対象にした「社会学入門演習」を2クラス担当しています。昨日、木曜日のクラスは「図書館利用講習会」に参加しました。毎年、年度末になると、次年度「社会学入門演習」を担当する教員には、授業中の1コマを「図書館利用者講習会」に当てるかどうかの事前の問い合わせが来ます。まあ、これを断る人はいないと思うのですが…。私は、2クラスとも申し込みました。ということで、昨日は、図書館の職員の方たから、非常に丁寧に端末からの利用の仕方を学びました。職員に皆様、お世話になりました。ありがとうございました。

■この講習会の狙いは3つあります。①資料を入手する方法を理解する。②インターネットを利用した情報収集をマスターする。③図書館サービスを有効活用する。以上の3つです。具体的には、蔵書検索(OPAC)、まとめて検索(ディスカバリー検索)、CiNii Research、新聞データーベース等の利用の仕方について学びました。これらをうまく活用して学習を進めるのには、少し経験を積まなくてはいけないでしょうね。使いながらなれるしかありません。この講習会は3号館の地下にある端末が並ぶ教室で開催取れましたが、最後は、実際に図書館をご案内いただきました。図書館ツアーです。

■今や、どこの大学でもこのような丁寧で親切な講習会を開催しているのではないかと思いますが、自分たちが学生の時と比較すると隔世の感がありますね。私たちの時代は、カードで文献を検索していましたから…。今の方がもちろん便利だとは思うのですが、逆に大量の情報に溺れてしまうような状況になっているのかもしれません。何が自分にとって「本当に必要な情報」なのか、よくわからなくなっているかもしれません。

2004年と2026年

■昨日から、2023年度の授業が始まりました。大学としては一昨日の月曜日からなんですが、私の週の最初の授業は火曜日からですので。この日の授業は、「社会学入門演習」です。今年度は、「社会学入門演習」を2クラス担当しています。1組と10組。今日、火曜日は10組でした。

■私がイタンビューをする形で、ひとりひとりの自己紹介をしてもらいました。まあ、私がインタビューしたんでは自己紹介ではないですけどね。インタビューの中では、学生の皆さんが、どこから通学されているのか、差し障りのない範囲でお聞きしました。遠い人は、神戸の北区(六甲山の北側)から通学されていました。大変だな〜。通学時間は2時間を超えるそうです。頑張って卒業して欲しいと思いました。長時間の通学時間も、有効に利用して欲しいと思います。

■あと、いろいろ、お話を伺いながら思うことがありましたが、一番、心に残ったことは次のようなことでしょうか。私が自己紹介をしているときに、「龍谷大学には2004年から勤務しています」と言ったことへの反応です。今年入学された方達(現役)は、2004年生まれなのだそうです。考えてみれば、当たり前なのですが、それでもやはり「おお、そうなんや」と思わずにはいられません。しかも、皆さんが卒業されるのは、2026年度(留年しなければ)。それは、私が定年退職する年度でもあります。

■10組の皆さん、明るくて、とても良い雰囲気でした。素敵ですね。

卒業生からの連絡

■卒業生から連絡がありました。その卒業生は、大学時代は私のゼミ(3・4回生)で、体育局のガチの部活動をしながら、教職を目指していました。がんばった結果、高校の社会の教員になりました。教員になって、4年目です。で、今回は別の高校に異動になったことから、先ほどLINEで連絡をしてくれたのです。先月には、担任として前任校で卒業生をおくりだしたようで、その写真も送ってくれました。教員として頑張っておられますね。

■彼が1回生の時にも、私が担当する「社会学入門演習」に所属していました。その入門演習の実習で、滋賀県内のある地域を訪問しました。その時はまだ大学生になりたてで、初々しい感じだったのですが、「将来は高校の教員になります。いつかこの地域の高校で働きます」と笑いながら(冗談で)言っていました。でも、それが本当のことになりました。笑いながらいっていた高校に異動になったのです。素晴らしいです。

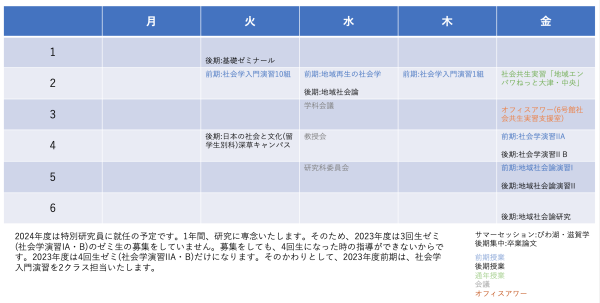

2023年度の時間割を一部修正いたしました。

卒業式(2)

■一昨日、2月17日(金)、ひとつ前の投稿にも書きましたが、2022年度の卒業式が行われました。その投稿にも書きましたが、私のゼミから卒業した方たちは、2006年の春に1期生が卒業してから現在までの合計で、230人になりました。この230人という人数、長年大学に勤務されている方であれば、たいした人数ではないのかもしれません。また、小中高に勤務されている教員の方であれば、卒業生の人数は軽く超えるのではないか思います。

■このブログというか、ホームページでは、指導してきた学生の皆さんの氏名と卒業論文の題目のリストを公表しています。タイトルを見て、社会学に関心のある方であれば、私のゼミの特徴がご理解できるかと思います。私は、龍谷大学社会学の学部のモットーである「現場主義」を、自分なりにではありますが生真面目に捉えて、その「現場主義」をゼミの学生の皆さんにも徹底するようにしています。そして、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたいとお願いをしています。ゼミ生を募集する時から、そのことを伝えています。なぜかといえば、その理由は簡単です。社会学部のりカリキュラムでは、社会調査に関連する授業を大切にしてきたからです。さまざまな社会調査関連の授業に加えて社会調査実習という授業もあります。教員の指導の元、実際に調査を経験して報告書を執筆する授業です。ここからは私の個人的な考えですが、そのようなカリキュラムで社会調査を勉強してきたのであれば、自分の大学時代の研究のキャップストーンとして、自分一人で社会調査を実施して卒業論文を執筆してほしい、そのようにずっと思っているのです。もっとも、このようなゼミの教育方針は、学部や学科で共有されているわけではありません。実際の卒業論文は、文献にもとづくものが圧倒的に多いように思います。ですから、個人的な考え…なのです。

■フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたい…このような教育方針を貫いている背景については、「現場主義」に加えて、もうひとつの理由があります。大学の外に出て、これまで出会ったことのない、「知らない方達」に自らお願いをして、お会いして、お話を伺う…(インタビューのことですが)、そのようなことがゼミ生の成長にとって大変大切なことだと思っているからです。もちろん、「知らない方達」にお会いすることは、勇気がいることかもしれません。人によっては少しストレスになるかもしれまん。ただ、230人をそのような教育方針で指導してきて確信を持っていますが、フィールドワークを行い、これまで書いたことのないような長い文章を社会学の論文として執筆することで、ゼミ生の皆さんは成長され、多くの皆さんが、そこのとを自分でも確信されているように思うのです。繰り返しになりますが、このようなことはあくまで個人的な考えでしかありません。私のゼミ運営の裁量のなかでやっていることです。

■2023年度は、ゼミ生を募集していません。来年度は4回生だけになります。というのも、2024年度は「特別研究員」に就任する予定だからです。次にゼミ生を募集するのは2024年度の秋になります。決定したら2025年度に3回生として私のゼミに所属することになります。また、2025年度はゼミ生(2026年度に3回生)の募集をしません。2026年度(2027年3月)で定年退職するからです。ということからすると、2025年度の3回生が、脇田ゼミ18期生で最後のゼミ生になる予定です。ここまで維持してきた教育方針を最後まで貫くことがなんとかできそうです。

■写真ですが、一昨日卒業されたゼミ生の皆さんとの集合写真です。龍谷大学に在籍していた4年間でさまざまな経験をされたことと思います。凡庸な言い方でしかありませんが、そのような経験が、社会人になってからもなんらかの形で役立ってほしい、そのように願っています。そのような経験の中に、私のゼミでのフィールドワークの経験が、もし大切な位置を占めているのであれば、大学教員としては大変幸せなことだと思っています。ゼミ生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

JR瀬田駅で箱田くんに遭遇

■昨日の夕方、帰宅途中、JR瀬田駅の階段を1段ぬかしで登っていると、上の方から「わきたせんせー」と声をかける人が…。驚いて見上げると、脇田ゼミ2期生の箱田正幸くんでした。2007年春の卒業です。この学年の皆さん、もう40歳前なんですね。箱田くんは、大手家電メーカーの関連会社に勤務されています。みんな立派になっていますね〜。教師としては嬉しいです。箱田くんとは、以前もJR瀬田駅であったし、確か大阪の御堂筋線の中でもあいました。

■昨日の夕方、帰宅途中、JR瀬田駅の階段を1段ぬかしで登っていると、上の方から「わきたせんせー」と声をかける人が…。驚いて見上げると、脇田ゼミ2期生の箱田正幸くんでした。2007年春の卒業です。この学年の皆さん、もう40歳前なんですね。箱田くんは、大手家電メーカーの関連会社に勤務されています。みんな立派になっていますね〜。教師としては嬉しいです。箱田くんとは、以前もJR瀬田駅であったし、確か大阪の御堂筋線の中でもあいました。

■箱田くんと同級生の皆さん。また、同窓会をいたしましょう。キリの良い40歳を迎える年、2024年のあたりでどうでしょうか。facebookで通じているのは岡山 由美子さん、清谷 宗真くん、倉田 康寿くん、櫻井 三佐紀くん、壷井佑三子さん、北條 圭さん、松葉 圭亮くんかな。都合がつかない人たちは、なんとか連絡をとって同窓会をいたしましょう。出席できない方たちは、zoomでも顔だけでも見せてください。

■写真、箱田くんに無理を言って撮らせてもらいました。ありがとう。最近、こうやって自分の顔を写真に撮ると、瞼が垂れ下がっていて、なんだかなーと思います。「眼瞼下垂」ってやつですかね。仕方ないですね、来年からは前期高齢者ですし。

「願い事ランタンで交流しよう」(地域エンパワねっと・大津中央 龍谷大学社会学部社会共生実習))

「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の「願い事ランタンで交流しよう」。無事に終了。来場者は100数十人。いつもの体育館が、雰囲気を一変。照明を消すと、「キャー」という子供たちの叫び声が体育館に響きました。楽しかった!#龍谷大学社会学部#社会共生実習 pic.twitter.com/odP0juFzks

— 脇田健一 (@wakkyken) February 25, 2023

■昨日のことになりますが、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生の皆さんが、小学校の先生方、そして地域の皆さんのご支援を得て企画した「願い事ランタンで交流しよう」が無事に終了しました。ランタンは牛乳パックを再利用したシェードと小さなLEDライトでできています。たくさんの牛乳パックが必要になるため、龍谷大学学生生協にもご協力いただき、数を揃えました。ここに、小学生の皆さんの願い事を書いたランタンが加わりました。コロナのために様々なイベントが中止になるなか、今回のイベントが少しでも小学生の皆さんの心に残るものとなり、さらには自分の住んでいる地域に愛着を持つことにもつながればと思っています。

■Twitterにも書きましたが、昨日は100数十人の皆さんが、お越しくださいました。小学生の皆さんは、普段、体育で使っている体育館が、雰囲気を一変していることに驚かれたと思います。照明を消すと、「キャー」という叫び声が体育館に響きました。保護者の皆さん、地域の皆さんも、「綺麗や〜」とご満足いただけたようでした。ありがとうございました。小学生の皆さんや、保護者や地域の皆さんに、「みんなで力を合わせればこんな楽しいことができるんや」ということを少しでも実感していただけると嬉しいです。