韓国・忠清北道にある槐山郡に行く。

■予定していた韓国での仕事を終えました。昨日は、”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。今日は、ソウルから2時間ほど離れた忠清北道にある槐山郡(クェサンぐん)に視察に行きました。

■お世話になった金才賢先生(建国大学)の新しいご自宅がこの地域にあります。ということで、まずは表敬訪問。そのあとは、有機農業運動に1976年から50年近くにわたって取り組んでこられた「雪雨山村」理事長のチョ・ビブさんにお会いして、農場の見学とお話を伺うことができました。この槐山郡は有機農業が大変盛んな地域なのです。

■そのあとは、槐山郡にある中源大学が起業支援や地域連携を行なっている事務所を訪問し、取り組んでおられる事業についてお話しを伺いました。子どもたちの山村留学、都会の大学生たちの農業や農村でのインターンシップ、地元の若者との交流、地域と大学の連携…様々な取り組みが行われています。そして、もちろん起業されたばかりの会社が、家賃2万円で入居されています。とても安いわけです。YouTubeのためのスタジオなども地下にありました。そして、宿泊のできるゲストルームもあります。

■この施設、中源大学が指定管理者となって運営されています。建物自体は、モーテルを郡が買い取ったものです。運営の資金は、国と郡から出でいます。学生がインターンシップ(地域貢献活動)を行う際には、お金が支払われます。このあたりには、ソウルのように学生がアルバイトをする場所がないからです。都会に学生さんたちが流れてしまうことを防ぐための試みかと思います。1日、農村で働いて90,000ウォンだったかな。日本円で約9,000円です。昨日のフォーラムで報告のあった慶尚大学校の場合もそのような仕組みがありました。地域貢献する学生を支えるための資金が非常に豊富です。というのも、学生たちは長期休暇ではアルバイトをする必要があり、都会の方に移動してしまうという理由も聞けました。韓国は、ソウルとソウル周辺の地域に、韓国の人口のたしか約50%が集中しており、若者のソウル志向が大変強いのだそうです。地方消滅…という問題が相当深刻なようです。行政からの資金といい、その辺りの事情は、日本とかなり違うなあと思いました。

■そしてそのあとは、韓国の生協であるiCOOPの施設を視察しました。こちらのiCOOPの施設は、地域の有機農業と連携しながら、レストラン、カフェ、スーパー、スポーツジム、病院、映画館…が統合された、生協の組合員が利用する総合施設なのです。日本の生協は都道府県単位で組織されていますが、韓国は全国組織が一つあるだけで地域の生協はありません。組合員数は約30万人です。

■私がハングルがほとんどできないので、研究員の方と英語でコミュニケーションするわけなんですが、私の英語はブロークンどころかデストロイド?!。そこを少し日本語ができる学生さんと、スマホを使って翻訳してくれる大学院生の方のサポートでなんとかコミュニケーションできたかな…という感じです。iCOOPでは、大変自然で流暢な日本語をお話しになる職員さんと奇跡的に出会うことができて、ここだけはよく理解できました。資料をe-mailで送ってくださるとのことで、感謝感謝です。私のメールアドレスがiCOOPに登録されるそうなので、これから定期的にニュースも送られてくると思います。

■私が知らなかっただけなのですが、有機農業も生協も、日本との交流が盛んに行われてきたようです。この投稿、写真を追加、文章を加筆修正します。

韓国の建国大学に出張しました。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■午後からは、プログラムの成果と効果について、事例発表が行われました。昨年、私が指導してた学生さんも報告を行いました。こちらにいると、日本で年度末に向けて抱えている仕事のことを、一時的にしろ、忘れることができます。メールは追いかけてきますけど。今回のフォーラムでは、私と学生のために、同時通訳が行われました。ご招待いただいた金才賢先生(Jaehyun Kim先生)からの様々なご配慮に心より感謝したいと思います。ありがとうございました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■今回のことをfacebookに投稿しているのですが、それを読まれた事務職員の方からは、地域連携型教育プログラムに関連した今回の講演をもとに、学部内で簡単なFDをやってくれないかというお話をいただきました。できれば、学部内に閉じずに、他学部の教員の皆さんにも協力、ご出席いただき、他学部で取り組まれている地域連携型教育プログラム、あるいは地域連携型教育プロジェクトについても意見交換できればと思います。まあ、これからの相談になりますが。良い方向に展開していったら良いなと思います。社会学部が深草キャンパスに移転することを前提に、そのような他学部との共催するFDが開催できたらと思います。

虫歯の治療

■ 昨年の晩秋頃から奥歯の調子が悪くなっていました。一番奥の歯に何か引っかかるような感じがしました。詰め物が取れたのかな…と思っていたました。その後、その歯の手前も調子が悪くなってきました。熱いもの、冷たいものを食べると痛みを感じるようにもなりました。ビールを飲む時も、ごくごく飲むと痛くなるので、チビチビ飲んでいました。加えて、引っかかる感じが、ひどくなってきました。これはいかんなと思い、今日は、近所の歯科医で治療をしてもらうことにしました。

■ 昨年の晩秋頃から奥歯の調子が悪くなっていました。一番奥の歯に何か引っかかるような感じがしました。詰め物が取れたのかな…と思っていたました。その後、その歯の手前も調子が悪くなってきました。熱いもの、冷たいものを食べると痛みを感じるようにもなりました。ビールを飲む時も、ごくごく飲むと痛くなるので、チビチビ飲んでいました。加えて、引っかかる感じが、ひどくなってきました。これはいかんなと思い、今日は、近所の歯科医で治療をしてもらうことにしました。

■レントゲンを撮って診察していただいた結果、一番奥の歯の側面に大きな虫歯の穴が開いていることがわかりました。穴が大きくなって欠けてしまったようです。ガーン…。自分の歯の根っこは残りますが、神経を抜いて、根っこの上に土台をつけてその上に人工の歯をのせるような感じの治療になる予定です。麻酔の注射も痛くないし、簡単に神経を抜くところまで治療が進みました。今は、その上に何か貼り付けてあります。これは、なんなんだろう。ちょっと柔らかい感じのものです。麻酔が切れたら痛くなるかもしれないのでと、「とんぷく」もいただきました(ロキソニン)。「とんぷく」のお世話にならないように祈るばかりです。明日は、岐阜県の羽島市で講演の仕事がありますし。

■虫歯の穴が欠けて尖ったところが、頰の内側の粘膜を傷つけて困っていたのですが、治療のおかげでそのようなこともなくなりました。よかった、よかった。ビールもごくごく飲めるし、めでした、めでした。虫歯の手前の歯も調子が悪いと思っていたのですが、これは虫歯の歯の痛みの影響とのことでした。これからの治療で、今回の虫歯の治療を済ませて、小さな虫歯の治療もしてもらいます。それから歯石も取り除いてもらいます。歯磨き、朝晩きちんとやっているつもりなんですけどね、磨き残しているところがあるんですね。やはり定期的にチェックしてもらわないといけません。

脇田ゼミ16期生との「コンパ」

■昨晩は、4回生ゼミのコンパでした。今時の学生の皆さんは「飲み会」というのでしょうが、ここはあえて「コンパ」とさせていただきます。4回生は、2回生になった頃から、新型コロナ感染拡大の状況の中で大学生として過ごしてきました。大変だったと思います。ここには書けませんが、個々人にお話を伺うと、辛い思いをしながら過ごしてこられた人もおられます。本当は、こういった「コンパ」や食事会等で、関係を深めていくことが必要だと思っているのですが、コロナ禍ではそのようなことはできませんでした。昨日は、卒業論文の口述試問も終わり、ちょうど良いタイミングということで、脇田ゼミ16期生の最初で最後の「コンパ」を行うことにしました。

■お店は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。卒論の口述試問も終わり、リラックスした時間を共有できました。事前に次のことを伝えました。学生の皆さんからは、修学旅行みたい…と言われましたが。「この店はね、サラリーマンの皆さんが、仕事で疲れた後にやってくるお店なんだから、全国チェーンの居酒屋のように、はしゃいだらダメだよ。大人の呑みに努めてね〜」。とはいえ、「なんや、こいつら」と思うようなことも、やはり少しありました。まあ、仕方がないです。時間をかけて大人になってください。「コンパ」がお開きになり、お店を出たところで、「先生、二次会行かないんですか‼︎」と言われましたが、「次は卒業式かな」と言って帰路につきました。だって、翌日(今日)は朝から仕事がありますから。「深草キャンパスに行かんとあかんねん」。

■写真は、お店の奥さんに撮ってもらったものです。良い写真が撮れました。ありがとうございます。次は「同窓会」ですね。社会人になって、ゼミの同窓会を開催することができるかな。指導教員としては、ぜひ開催していただきたいです。社会学部同窓会からも少し助成をいただくことができます。

これからの自治会、まちづくり

■先日、大津市役所の「大津市協働を進める三者委員会」が開催されました。 委員の皆さんから、いろいろ意見をお聞きしましたが、やはり自治会の問題が一番重かったかなと思います。市役所のほうは、昔と変わらず自治会がしっかりしてほしいと、やはりどこかで考えておられるようなのですが、委員の皆さんからは、「もうそんな考えをしている段階ではない」という厳しい意見をたくさんいただきました。大津市内でも、地域によって違っているとは思いますが、自治会の加入率は低迷しています。

■先日、大津市役所の「大津市協働を進める三者委員会」が開催されました。 委員の皆さんから、いろいろ意見をお聞きしましたが、やはり自治会の問題が一番重かったかなと思います。市役所のほうは、昔と変わらず自治会がしっかりしてほしいと、やはりどこかで考えておられるようなのですが、委員の皆さんからは、「もうそんな考えをしている段階ではない」という厳しい意見をたくさんいただきました。大津市内でも、地域によって違っているとは思いますが、自治会の加入率は低迷しています。

■自治会は、行政にとっては「便利な仕組み」だと思います。自治会の加入率が低くなっても、この自治会という制度に、ある意味「しがみつきたい」のは理解できますが、実質的に地域を代表する組織ではなくなりつつあります。もちろん自治会はあっても良いと思いますし、今も必要とされているところもあります。そうなんでが、同時にそれとは別の仕組みも必要なのではないかと思います。地域の皆さんからは、特に若い世代の皆さんからは、少しひどい言い方になりますが、行政や公的機関の方から何か仕事を押し付けるような仕組み…としてしか理解されていないように思います。機械的に自治会の役員の順番が回ってきた時に、自治会をやめる人もおられます。役員の成り手がいないのです。これは、大津市だけでなく、全国的な傾向です。

■自治会とは別に、この地域に暮らすことの「楽しさ」を生み出すような共助の仕組み、地域の「心配事」(例えば防災)を解決/緩和するための共助の仕組み、そのような仕組みを立ち上げていく必要があるのではないかと思うのです。以前、この委員会では、そのような仕組みを立ち上げた例をお聞きしています。もちろん、そのよう仕組みは、自分たちのためのものであって、行政の「下請機関」になるための仕組みではありません。

■加えて、情報です。市役所は、オープンデータや地域カルテといった形で情報を提供しているのですが、一方的に提供しても、誰も利用してくれません。特に、地域の「心配事」、たとえば地域の防災に関する心配事に寄り添うような形で、データを地域ごとにカスタマイズできなければ…と思います。地域の災害リスクを示した地図の上に、地域の微細な高齢化率の違いを表現した地図を重ね合わせてみると(個人情報の関係で困難さが伴うのですが)、「普通だと避難できるかもしれんけど、このあたりは高齢者の方が多いから、どうやって避難しはるんかな、誰がサポートするんやろ、なんとせんとあかんやん」という「発見」(気づき)が地元の皆さんによって為される必要があると思うのです。これは、例えば…の話ですですけどね。そういう相談事、今の市役所では対応できません。そう言われました。市民の主体的な動きに対して、きちんと寄り添える仕組みがないのです。

■お一人の委員からは、お隣の草津市はもっと市民の相談事にきちんと寄り添っているのに、なんで大津市はできないのかという厳しい質問も出ました。こうなると、職員研修等の問題も考えないと…という話になってきますが、これからの地域自治を行政としてどのように支えていくのか、もう一度、しっかり考え直す必要があるのではないかと思います。

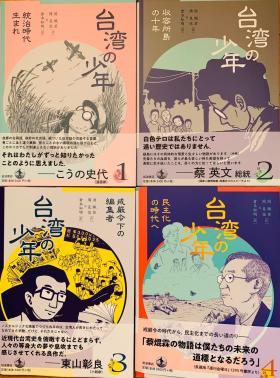

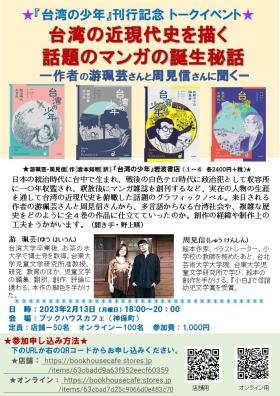

漫画『台湾の少年』のトークイベント

■『台湾の少年』、全巻、揃いました。どんな漫画か。こちらをご覧ください。2月13日には、『台湾の少年』に関して以下のイベントがあります。参加しようと思っています。それまでに全巻読んでおかないと。

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」ー作者の游珮芸さんと周見信さんに聞くー

今回の大雪で。

■この画像は、私はがタブレットに入れている気象情報を入手するためのアプリの画像です。左上をご覧いただくとわかりますが、1月29日の夜中の2時頃の予想です。私の自宅は、大津市内ですが、琵琶湖の西=湖西の少し北寄りにあります。この画像からすると我が家のあたりで雪が降るかどうかは微妙な感じですね。実際、雪が降った時、大津市の中心市街地から北に進むと少しずつ積雪量が増えていきます。湖西にはJR湖西線が走っていますが、一駅ごとに、トンネルを抜けるたびに、積雪量が増えていきます。

■滋賀県は内陸性気候なのだそうです。滋賀県庁のサイトの中で読める「滋賀県の気候変動と今後の予測」によれば、以下のような特徴を持っているとのことです。この特徴の中に、「県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化する」と書かれていますが、雪が降った時にそのことを強く実感します。

・全域が内陸性気候であるが、北部は日本海側気候、南部は太平洋側気候および瀬戸内海式気候。

・日本海側気候と太平洋側気候の境目に山地がある訳では無いので、県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化するのが大きな特徴。

・中央に琵琶湖があるため、他の盆地と比較すると、夏の暑さと冬の寒さは幾分穏やか。

・湖西、湖北地域は大部分が特別豪雪地帯や豪雪地帯に指定されており、旧余呉町(湖北)は我が国で最南端の特別豪雪地帯である。

・比良山山ろく(湖西地域)では、「比良おろし」という北西の局地風がある。

■しかし、今回の雪は私が住んでいる所としては結構な量になりました。我が家のお向かいの方は、ここにお住まいになって20年ほど経ったそうですが、今回ほど雪が積もったことはこれまでなかったとおっしゃいました。私がここに暮らして7年ほどになりますが、今までの中で一番積もりました。びっくりしました。もちろん、このような厳しい状況は我が家のある地域だけではなく、日本海側の地域を含めて、全国に及びます。四国の高知県でも積雪があったそうです。「なぜ南国土佐の高知県でも?」と思われるかもしれませんが、「高知新聞」のネットの記事が簡潔に説明されています。上空5千メートル付近でシベリアから冷たい空気を引き込みながら南下し、日本海で水蒸気の供給を受けて大量の雪雲が発生したのだそうです。そもそも、なんでシベリアの冷たい空気が南下したのかについても、記事は説明しています。偏西風が蛇行しているからなのだそうです。では編成風の蛇行はどうして起こっているのか…いろいろ調べてみましたが、私ごときではきちんと説明できません。すみません。

■今回の降雪、私の住んでいるところについては大雪だと思うのですが、きちんと気象データを調べたわけではありません。実際のところはどうなんでしょうね。いつもより積雪量が多いというのは確かだと思いますが…。私の暮らしている滋賀県の南部はけっこうな積雪があったのに対して、知り合いの長浜にお住まいの方は、それほど雪は降らなかったと教えてくれました。なんでも、ご自分が暮らしている地域と比較して北の地域にまとまった降雪があると「北雪」というのだそうです。その逆は「南雪」でしょうか。知り合いの方は、「今回は南雪だった」と言っておられました。こういった積雪量の違いは、風の方向とも関係があるのかな。そのあたりが、よくわかりません。昨年は、彦根市で、普段とは異なりかなり積雪があったように記憶しています。滋賀の気象のこと、もう少し詳しく知りたいものです。

【追記1】■なぜ偏西風が蛇行しているのか、わかりやすい解説の動画を見つけました。三重大学の教員をされている立花義裕さんが解説されています。昨年の11月に放送された番組のようです。こういった地球規模で変化しつつある気象のメカニズムと、ローカルな気象の特徴を生み出すメカニズムとが、うまく繋がって理解できるように、専門家から情報を提供していただけるとありがたいなあと思います。

【追記2】■今回のようにシベリアから冷たい風が流れ込み、まとまった雪が降ったとき、気になるのは琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)です。今のところ、今年の冬の全層循環に関する情報を確認していません。

雪の比良、韓国出張の準備。

■昨日は、朝から雪に埋もれてしまった植物を救出作業を行いました。植物の細胞が大丈夫ならば、うまく生き返ってくれるかも…です。ダメでも仕方ありませんね。道の雪かきもした後は、少し近所の様子を車で走って確認してきました。バスが通るような大きな道は、雪もほとんど解けて問題はないようでしたが、住宅街の中の細い道には、まだまだ雪が残っていました。写真は近くの公園から。空も青く比良山系が美しく見えました。

■ 今日は天候の様子を気にしながら、瀬田キャンパスに向かいました。スマホから確認した情報では、また山科あたりで何かあったようで遅れ気味のようでしたが、なんとか無事にキャンパスに到着できました。

■来月、韓国の建国大学で開催される”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加し、社会学部で取組んできた地域連携型の教育プログラム・プロジェクトである「地域エンパワねっと」(社会共生実習)について、昨年この実習を履修していた3回生の学生Yくんと共に招待され、報告をおこなう予定になっています。もちろん、私は林学の専門家ではありませんが、地域連携の中で教育に取り組んできた経験から、何か韓国の皆さんのヒントになるようなことがお話しできればと思っています。Yくんは、今回が初めての海外旅行になります。初めての海外旅行で、自分が大学で取り組んできた実習とその成果について報告を行うことになります。良い経験になったらいいなと思っています。今日は、11時頃からYくんにフォーラムの内容やその背景について説明し、様々な書類や資料をプリントアウトして渡し、その後は、Yくんの報告の内容(パワーポイントを使います)についてアドバイスを行いました。きちんと準備をしてくれています。

■また、いつからか知らないのですが、現在、渡韓するためには、ネットであらかじめ「K-ETA」(韓国電子渡航認証)というのも申請しなければならなくなっていました。この申請のやり方を事前に勉強したYくんからいろいろ教えてもらいながら、作業を進めていきました。ところが、ところが…。単純な申請作業なのですが、なかなか申請のSTEPを次に進めていくことができませんでした。たくさんの方達による申請が集中してたのか、他にも事情があるのか、何度もやり直さねばなりませんでした。天候のことも心配になり、途中で作業を中断して、別の仕事も処理しながら、16時頃に帰宅することにしました。

■湖西線は強風で近江舞子までしか運行されていませんでした。しかも、たまたま私が乗った電車が最終でした。びっくりです。堅田まではまだ電車があるようでしたが、なかなか厳しい状況でした。満員電車に乗って自宅まで戻り、再び「K-ETA(韓国電子渡航認証)」を再開。一応、「K-ETA Application Complete」というメールが届いたので、なんとか申請はできたようです。疲れました。

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」10年を振り返る

■「平和堂財団環境保全活動助成事業『夏原グラント』10年を振り返る」という動画です。京滋地区を中心に多数店舗を展開する「平和堂」さんが設立した平和堂財団の、特に環境保全に特化した助成、「夏原グラント」の選考委員を長く勤めてきました。選考委員としては、少し地味ながら素敵な動画ができたなと思っています。少し長めの動画ですが、どうか皆様もご覧ください。

積もりました。

■今日は、担当している授業の定期試験の日でしたが、2月1日に振り替えになりました。新しい長靴も買って準備万端だったんですが。職場の教職員の中にも、帰宅できなかった方がおられました。電車の中で、あるいは職場に戻って眠られたようです。大変でした。学生の皆さんは大丈夫だったのでしょうかね。私はといえば、昨日は午前中に海外出張の手続きの書類作りをしていました。なんとかやるべき仕事を済ませることができました。お昼頃から雪が降り始め、最初は降ったり止んだりでしたが、暗くなった頃から本格的に降り始めました。

■雪で痛んだら嫌だなと思い、育てているビオラやガーデンシクラメンの鉢を屋根の下に移動させました。しかし、無駄でした。風も伴っていたいたようで、屋根の下でも鉢には雪が積もってしまいました。朝起きて、植木や花が痛まないように、できる範囲で雪を取り除きましたが、多くは雪のしたで痛んでいることでしょう。積雪量が少なければなんとかなったかもしれませんが、仕方ありません。宿根草、多年草は根っこが生き残っていればなんとかなるのかもしれません。もちろん、本格的な雪掻き仕事もしました。20cm弱ほど積雪量があったので、結構時間がかかりました。ついでにご近所のお一人暮らしのお宅の雪掻きも少しお手伝いしました。それから、64歳のおじいさんですが、超下手くそな雪だるまも作ってみました。孫にLINEで見せてあげたい…ということでして。

■まあこんな感じで午前中は雪掻き仕事と庭の世話が続きました。午後からは世界仏教文化研究センターの打ち合わせ会議。そのあとは、学科会議、教授会、研究科委員会と続きます。自宅の書斎から、teamsを使ってのオンラインによる会議です。今、学科会議が終わりました。研究科委員会のあとは、zoomによるまちづくりの学生団体とのミーティングになります。諸々続きますが気になるのは積雪です。時々外を眺めています。また積もり始めました。湖北や東北・岩手県等の雪国のfbのお「友達」からすれば大したことはない積雪なんですが。明日もJRが動かないとほんと困ります。