「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■冒頭は、アメリカの「還元葬」の記事です。「[米国]最新のエコ葬を選ぶ人たち ゆっくり、優しく自然にかえりたい」です。ワシントン州シアトルの葬儀社「リコンポーズ」が取り上げられていました。この会社は、筒形の装置の中で遺体が微生物によってゆっくり分解されていくサービスを提供しています。人工的に熱を加えたり内部をかき混ぜたりはせず、微生物の力で自然な形で土に還ると記事には書かれています。1ヶ月ほどで柔らかな土と骨だけの状態になります。遺骨は骨とはわからない状態にすることが定められているため、機械で細かくするとのことです。この「還元葬」は、今のところ、コロラド州、オレゴン州、バーモント州、カリフォルニア州、そしてニューヨーク州でしか認められていないようですが、以前から気になっていました。最初、この還元葬のことを知った時はは、ちょっとびっくりしました。というのも、遺体を肥料にしていくわけですから。でも、今はとても興味深いなあと思っています。

■昔は、自分が死んだ死後のことを、それぞれの方の宗教の考え方に基づいてイメージしていました。宗教によって違うとは思いますが、日本においては、死んだあとは子孫にきちんと祀られ続けたいと考えた人が多かったのではないかと思います。しかし、社会が変化していく中で、多くの人びとは、次第にそのようなイメージにリアリティを感じられなくなってきました。死後のイメージが空白になってしまっている、底が抜けてしまっているかのようです。「死後のイメージなんて…。そんなことは、いわゆる迷信でしかない」と思う人も多いかと思います。でも、本当にそうでしょうか。私は、人が最期の時を迎えた時、その方の存在を意味的に支えるセーフティーネットが必要なのではないかと思っています。私は、このような底が抜けてしまっている状況に不安を感じる方で、なおかつ環境問題や自然環境に関心のある方たちにとっては、「還元葬」はピッタリなのかもしれないな…と思っています。土に還っていく、自然に還っていくというイメージは、世界を成立させている基本的な原理である物質循環に我が身を委ねていくことであります。現代社会において、このような科学的な考え方(厳密には科学的な装いをもった考え方かもしれませんが)ともつながるこのような死後のイメージは、結果として、意味のセーフティーネットとして機能するのではないかと思っています。記事の中では、アメリカの葬儀に関わる情報発信をしている女性へのインタビューの中で、次のようなことも書かれていました。

産業化や都市化が進み、テクノロジーに囲まれ、自然と切り離されてしまった人々の反応です。たとえ信じる宗教はなくても、何か大きな存在の一部であるという感覚を、人々は求めている。

死に際して、自然と深く繋がりたいというのは、人類に共通するうちなる欲求のように思います。命あるものはみな、いつかは死を迎える。死を見つめることは、人間もまた大きな自然との循環の一部だと確認することなのです。

■しかし、この「還元葬」には、もうひとつ、さらに興味深い点があります。人が死を迎えて土に還るまでに時間が必要だということです。記事にはこのようなことが書かれていました。

この国の葬送は(とにかく手早く済ませることを求める)マクドナルドのハンバーガーのようになってしまった。人が亡くなると、遺体はすぐに葬儀屋が連れて行き、遺灰の包みが届けられる。この新しい葬送には、家族や友人らが「参加する」ことが重要だと感じる。

■アメリカでは、日本のように火葬場で遺族が骨を拾うという習慣はないようですね。葬送儀礼がサービス産業化され、効率的に利益をあげることが経営上の目標となってしまったために、死者と遺族との関係をもう一度築き直す時間が失われてしまったのです。ところが、この「還元葬」は、結果として、そのような失われた時間を取り戻しているのです。記事には、このような記述もあります。

同社では、装置の中で分解が進む約1ヶ月の間、家族や友人の訪問を歓迎する。開業間もないころ、妻の葬儀を終えた男性が2杯のコービーを手に突然やってきたのがきっかけだった。「妻に会いにきたんだ」と、1杯を装置の上に供えた。まったく想定外の出来事だった。

■この「還元葬」、はたして日本では認められるのでしょうか、また普及するのでしょうか。そのあたりは、よくわかりません。ただし、自然葬ということであれば、すでに様々な「かえり方」を実践されている方達がいらっしゃいます。この記事の中でも、遺骨を核にして真珠を養殖する「真珠葬」。養殖で成長した真珠を樹木葬のひとつでしょうが、春には桜が咲き誇るエリアに桜を墓標がわりにした「桜葬」。その「桜葬」はNPOが経営しており会員制です。また、記事では「散骨」のことも書かれていました。それぞれに、どうしてそのような葬法を「選択」したのか、そこに至るまでの経験についても書かれていました。「家の墓」から自由になって、それぞれの生前の生き方にあった「かえり方」をみつけようとしているのでしょう。自由に死んでいくことを大切にしようとする人たちが増えているわけですね。では、私自身は、「わたしのかえり方」をどのように見つけるのか、真剣に考えないといけないと思っています。

アボカドの成長

■ スーパーマーケットで買ったアボカド。食べた後、その種をまずは水耕栽培で、その後は鉢に植えかえて育ててきました。部屋のエアコンのせいか、葉が乾燥しやすく、霧吹きや水やりに気を配っています。それでもここまで大きくなりました。知り合いの方のお話だと、育てて大きくはなるようですが、幹が太くならずに困っていたうちに、枯れてしまったとのことでした。自然界では、アボカドの木は、20m近くまで成長することがあるそうです。でも、室内で観葉植物として楽しむのであれば、摘心という作業が必要なようです。アボカドの頂点を摘み取る作業のことを摘心というのだそうです。そうすることで、幹が縦に伸びるのを抑えられということを知りました。暖かくなって、また活発に成長し始める時に、この摘心の作業を行い、鉢についても少し大きいものに変えようかと思っています。

■ スーパーマーケットで買ったアボカド。食べた後、その種をまずは水耕栽培で、その後は鉢に植えかえて育ててきました。部屋のエアコンのせいか、葉が乾燥しやすく、霧吹きや水やりに気を配っています。それでもここまで大きくなりました。知り合いの方のお話だと、育てて大きくはなるようですが、幹が太くならずに困っていたうちに、枯れてしまったとのことでした。自然界では、アボカドの木は、20m近くまで成長することがあるそうです。でも、室内で観葉植物として楽しむのであれば、摘心という作業が必要なようです。アボカドの頂点を摘み取る作業のことを摘心というのだそうです。そうすることで、幹が縦に伸びるのを抑えられということを知りました。暖かくなって、また活発に成長し始める時に、この摘心の作業を行い、鉢についても少し大きいものに変えようかと思っています。

■小さな鉢は、ツワブキです。庭に8ヶ所にこのツワブキが植えてあ李ます。晩秋に黄色い花が咲き、花が萎むとタンポポのような種ができます。その種は風が吹くと、離れたところに飛んでいきます。そうやって庭の8ヶ所以外にもまたツワブキが生えてくるのです。そのような勝手に増えているツワブキを、小さな和柄の鉢に植えてみたのです。何度か葉が枯れましたが、そのたびに新しい芽が出てきて、こちらもなんとか鉢のサイズにあった形で生き延びています。ツワブキ、なかなか生命力が強いなと思います。アボカドの鉢の右に置いているのは、多肉植物です。育て方がよくわかっていなかったので、徒長してしまい、多肉植物の可愛らしいさは全くありません。こちらも頑張って生き延びているので、暖かくなったらきちんと世話をして、また可愛くしてあげるつもりです。まあ、可愛くというのは、人間の側の(私の)主観にしかすぎませんが。

芋焼酎でお話を伺う。

■ 昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。キープしたての芋焼酎「女王蜂」の湯割りを楽しみながら、fbのお友達にじっくりお話をお聞かせいただきました。話題はプライベートな趣味のお話かなと思って今たが、さにあらず。お友達は自衛官です。自衛隊の活動やこれまでのご経験に関するお話をじっくり伺いました。貴重なお話でした。涙が出てくるようなお話もありました。ありがとうございます。

■ 昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。キープしたての芋焼酎「女王蜂」の湯割りを楽しみながら、fbのお友達にじっくりお話をお聞かせいただきました。話題はプライベートな趣味のお話かなと思って今たが、さにあらず。お友達は自衛官です。自衛隊の活動やこれまでのご経験に関するお話をじっくり伺いました。貴重なお話でした。涙が出てくるようなお話もありました。ありがとうございます。

■結局、4時間近くお聞きしていたでしょうか。私と同じでお酒にお強い方で、全然お顔にお酒が出ません。呑んでいると時間があっという間に経過しますね。社会学者は人の話を聞くのが仕事みたいなところがあるのですが、特に知らない世界のお話をお聞かせいただくことは大変ありがたいです。問題は呑みながらお聞きしていると、一部、記憶が曖昧になることですかね。

芋焼酎の生チョコレート

■2月14日のバレンタインデーに、私のような者にもチョコレートが届きました。これまで、義理チョコも含めてあまりバレンタインデーには縁のない人生でしたが、今年はたくさんいただきました。いつもの家族に加えて孫たちからもいただきました。5歳と2歳の孫が作ってくれたたくさんのチョコレートが届いたのです。

■2月14日のバレンタインデーに、私のような者にもチョコレートが届きました。これまで、義理チョコも含めてあまりバレンタインデーには縁のない人生でしたが、今年はたくさんいただきました。いつもの家族に加えて孫たちからもいただきました。5歳と2歳の孫が作ってくれたたくさんのチョコレートが届いたのです。

■いわゆる義理チョコもひとついただきました。大変ありがたくいただきました。このケース、不思議な感じですよね。実は、よく知られた芋焼酎「伊佐美」のラベルのデザインを使っています。中身は生チョコレートです。芋焼酎とチョコレートの組み合わせに、思わずひいてしまう方もおられるかもしれません。昔は芋焼酎というと、独特の臭みがあって…と嫌う方が多かったかと思います。だから、梅干しなど入れて誤魔化していましたよね。でも、今は芋焼酎の蒸留の技術が大変進歩して、そういう独特の臭み=雑味がありません。銘柄にもよりますが、サツマイモの甘い香りがします。美味しいのです。私に言わせれば、サツマイモのブランデーといった感じです。この「伊佐美」ですが、まろやかな味わいの芋焼酎です。ウイスキーボンボンというお菓子があります。あのタイプではありません。生チョコレートの中に「伊佐美」が練り込んであるのかな。焼酎そのものの味というよりも、香りがするんですよね。よくわかりませんが、美味しいです。

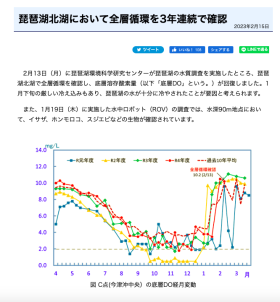

「琵琶湖北湖において全層循環を3年連続で確認」

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■以下は、この「全層循環」について、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの説明です。

琵琶湖北湖では、春から夏にかけて、表層の湖水が温められることで、表水層と深水層の間に水温が急激に変わる「水温躍層(すいおんやくそう)」が形成されます。水温躍層が形成されると、上下方向に水が混ざらなくなり、深水層では、溶存酸素が供給されず、溶存酸素の消費が進んでいきます。晩秋から冬にかけて、表層の水温が低下してくると、表層から底層に向かって湖水の混合が進みます。湖水の混合が湖底まで進むことにより、表層から底層まで水温と溶存酸素濃度が一様になります。この現象を「全層循環」と言います。

■以下は、BBCびわ湖放送の動画です。解説しているのは、京都大学生態学研究センターの中野伸一さんです。

■中野さんも動画の中で説明されていますが、びわこの深底部で低酸素化や無酸素化が進行すると、琵琶湖に生息する生物の絶滅してしまう危険性があります。また、それだけでなく、溶存酸素濃度の低下とともに還元的になった湖底堆積物からリン(栄養塩類)が溶出し急激に水質悪化が進んでしまうことも懸念されます。酸素と結合して湖底の泥の中にあったリンが溶け出してしまうのです。

■「全層循環」が起きないのは、暖冬のせいです。気温が下がって琵琶湖の湖水が十分に冷えないためです。さらにいえば、地球温暖化がこのような暖冬の背後にはあります。高度経済成長期の頃からは、琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)が問題にされました。それらは、人間の活動に由来するものです。ですから、人間の活動を法律や規則等で規制したり、下水道を普及させるなどの技術的な解決手法で対応してきました。また、有名な「石けん運動」のように、リンを含んだ洗濯用の合成洗剤の使用を禁止して代わりに石けんを使う県民運動の展開など、社会運動でライフスタイルを変えていくことも行われました。それらは、いずれも広い意味での「社会的な努力」を積み重ねることでもあります。琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)抑制するための様々な対策を講じることで、琵琶湖の環境改善をはかってきたのです。でも、地球温暖化の場合は、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。これは相当難しい問題です。水質のモニタリングをして湖底の状況が悪化していることを社会的に共有することはできでも、それを改善するための直接的な方法が見当たらないように思うからです。

クリスマスローズの開花

2023年の雛祭り

■うちには、雛祭りを楽しむ子どもはもういません。ずいぶん前までは娘が家にいたのですが、大学1年生の時に家を出て自立し(大学時代は仕送りをしていましたが)、その後就職し、そして結婚して、今はもう2人の女の子の母親になりました。で、私も、2人の孫のおじいさんになったわけです。本当に時が経つのははやいですね…。とはいえ、我が家では、押し入れの奥に入れたあるお雛様たちを、この季節にはお出ましいただき、リビングに飾っています。小さい方は、おそらく60数年前のものですかね。大きい方は36年前のものです。なにか個人情報を意図せず漏洩しているようですが…。小さい方のお雛様は、もともとはガラスケースに入っていたのですが、今はこうやって、ケースの外でのびのびとされています。これから桃の花なども、飾ってみようかなと思います。

自撮りの際のスマホの持ち方

■先日、1年生の吹奏楽部部員の学生さん、Mくんに教えてもらいました。「部長、自撮りはこうやって撮るんですよ」と教えてもらったのです。写真は、その「持ち方」です。スマホのボディを人差し指と小指で固定して、親指でシャッターを押す(ちょんと触る)らしいです。正確には、触って離した時がシャッターを切ることになるのでしたね。こういう「持ち方」知らなかったな〜。皆さん、知ってましたか。facebookで知り合いに聞いてみると、私のような年寄りは、ほとんどの人がこの「持ち方」を知りませんでした。Mくん、ありがとうございました。ちなみに、写真のスマホは、自撮りモードになっていませんね。すみません。ほんまは、私の顔が写ってないとあかんわけで。

■先日、1年生の吹奏楽部部員の学生さん、Mくんに教えてもらいました。「部長、自撮りはこうやって撮るんですよ」と教えてもらったのです。写真は、その「持ち方」です。スマホのボディを人差し指と小指で固定して、親指でシャッターを押す(ちょんと触る)らしいです。正確には、触って離した時がシャッターを切ることになるのでしたね。こういう「持ち方」知らなかったな〜。皆さん、知ってましたか。facebookで知り合いに聞いてみると、私のような年寄りは、ほとんどの人がこの「持ち方」を知りませんでした。Mくん、ありがとうございました。ちなみに、写真のスマホは、自撮りモードになっていませんね。すみません。ほんまは、私の顔が写ってないとあかんわけで。

Seoul-散策(2)

■「Seoul-散策(1)」の続きです。「徳寿宮」を見学したあと、南大門市場に向かいましたが、まずは、「徳寿宮」のすぐ向かいにあるソウル市庁(市役所)を外から見学。1926年、日本の植民地時代に建設された古い建物(当時は京城府庁舎)の後ろに、2012年に新しく完成した全面ガラス張りの現在の立派な市庁舎が見えます。古い建物は、現在はソウル図書館として運営されているそうです。市庁の前は、冬場はスケート場になります。たくさん皆さんが楽しんでおられました。この辺りは、さらっと見学しただけで南に降りました。すぐに目に入ってくるのが「崇礼門」(南大門)です。ここから脇道に入っていくと、そこが「南大門市場」になります。

■南大門市場は、東大門市場と並ぶソウル二大市場の一つです。ソウル市内にある4つの大門がありますが、そのうちの1つ「崇礼門」(南大門)を起点に、200~500m四方の中に大小約1万店以上が集まっていると言います。そこで売られているものは、衣服や繊維製品、台所用品、贈答品、民芸品、土産物、食品、薬、輸入品、日用雑貨、アクセサリー…暮らしに必要な様々な物が売られています。大変賑やかな場所です。特に、何か買い物をする予定はありませんでしたが、大変有名な場所でもあるので、ここを見学してホテルに戻ることにしました。

■ものすごくたくさんのお店が集まっています。お店のほとんどは、そんなに大きくありません。むしろ、小さいといった方が良いでしょう。特に、ビルの中に入っているお店は大変小さいです。1軒のお店が借りられるスペースはとても狭いので、商品を上手に積み上げるような並べてあります。独特の雰囲気があります。面白いなと思ったことは、そのような狭いスペースにお店に、店主さんたちは昼食を配達してもらっておられました。おそらくこの南大門の中にある食堂から配達してもらっているのでしょう。通りでは、食事の器が載ったお盆を頭の上に乗せて運んでいる人たちに出会いました。

■昼食は、この南大門市場の中の食道通りにあった冷麺屋さんでいただくことにしました。普通の冷麺もありましたが、せっかく韓国に来たのだから、あえて辛いピビン麺をいただくことにしました。辛いタレを絡めた麺の上に、茹でた牛肉の薄切りと、キュウリとおそらく梨の細切りが乗っており、一番上にはゆで卵が。これをかき回していただくのです。ピビンダというのか掻き回すという動詞ですから、掻き回し麺という意味になるのでしょう。もちろん、ここにはサービスのキムチがついてきます。また、このお店では、牛のスープも出されました。いずれも、美味しくいただきました。辛さもそれほどでもありませんでした。

■最後の写真ですが、これは韓国銀行貨幣博物館(元・朝鮮銀行)のそばにあった石碑です。このように書いてあります。「3・1 独立運動記念跡 3.1 独立万歳のデモ隊が日帝憲兵警察と激突して200人余りの負傷者を出した所です」。私は、ハングルは一定程度発音はできても、その意味がよくわかりません。しかし、今は、「Google レンズ」の「翻訳」機能を活用すると、スマホを通して目の前のハングルも日本語に置き換えることができます。ただ、日本語に置き換えても、基礎的な歴史知識がないときちんと理解することができません。「3・1 独立運動記念跡」とは、1919年3月1日に日本の植民地時代の朝鮮で起こった独立運動のことです。インターネット上に様々な解説があります。こちらも丁寧に説明してあると思います。「Seoul-散策(1)」では、大韓帝国の高宗の住居であった「徳寿宮」を見学しましたが、3.1独立運動は、この高宗の国葬とも関係しています。前述の解説をお読みいただければと思います。

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント

■昨晩は、『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」が開催されました。私はオンラインで視聴しました。ありがとうございました。台湾も含めて、東アジアの国々(地域)の近現代史をもっと勉強して考えないといけないなと思いました。トークイベントでは、『台湾の少年』のモデルとなった蔡焜霖さんもビデオで登場され、日本の私たちに日本語でメッセージを届けてくださいました。そのビデオを拝見してパワーをいただきました。権威主義的で抑圧的な政治体制から民主化された社会へと変化する時代を生きてこられて、自由や人権がどれだけ大切なことなのかを伝えようとする、蔡焜霖さんの信念のようなものを強く感じました。

■昨晩は、『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」が開催されました。私はオンラインで視聴しました。ありがとうございました。台湾も含めて、東アジアの国々(地域)の近現代史をもっと勉強して考えないといけないなと思いました。トークイベントでは、『台湾の少年』のモデルとなった蔡焜霖さんもビデオで登場され、日本の私たちに日本語でメッセージを届けてくださいました。そのビデオを拝見してパワーをいただきました。権威主義的で抑圧的な政治体制から民主化された社会へと変化する時代を生きてこられて、自由や人権がどれだけ大切なことなのかを伝えようとする、蔡焜霖さんの信念のようなものを強く感じました。

■トークイベントに併せて、『台湾の少年』、1巻から4巻まで一気に再読しました。白色テロのことは言葉として、そして断片的な地域としては知っていましたが、それがどのような現実として体験されたのか、自分自身で進んで何かを学ぼうとすることはありませんでした。モデルとなった蔡焜霖さんは、この白色テロと呼ばれる政治的な弾圧の嵐が吹き荒れる中、突然、職場から連行、逮捕され、「反乱組織へ参加し、反徒たちのためにビラを撒いた」という罪状により、10年の懲役判決を受けました。そして、最終的には台東の沖合にある緑島と呼ばれる島の中に建設された収容所(新生訓導処)へと送られたのでした。蔡焜霖さんは、学生時代に読書会に参加していただけなのです。しかし、当時、中国共産党と対立し撤退する形で台湾にやってきた国民党政府からは、読書会のようなことさえも前述の罪状のような活動として捉えられ、拷問の中で無理やり自白させらるのです。この辺りのことは、『台湾の少年』の第2巻に詳しく描かれています。文章ではなく、漫画という手法を通して蔡焜霖さんの体験が淡々と描かれています。そのような漫画の画風は、それぞれの巻ごとに異なっていますが(わざとそうしておられます)が、第2巻の版画風の絵からは、余計に白色テロの恐ろしさがじんわりと伝わってきたように思います。

■蔡焜霖さんは、釈放されたのちは仕事を探そうとするわけですが、このような過去をお持ちということもあり、常に警察から監視され、なかなか思うような就職できませんでした。しかし、幼馴染の女性と結婚され、その後、大変なご苦労もされますが、ご自身の才能と人との出会いの中で台湾を代表するような大企業に勤務されました。ご退職後は、「1950年代白色テロ事件の名誉回復促進会」の活動に参加され、「人権ボランティア」として活躍されています。蔡焜霖さんは、「千の風になって」という歌がお好きです。漫画の中にはこのようなシーンが出てきます。「許しておくれ。生き残ったくせに、ぼくは努力が足りないよな…、この歌を歌う度に、不幸にも殺された政治犯の仲間たちが、まだ自分のそばにいるんだって感じることができますから」。蔡焜霖さんが90歳を超えても「人権ボランティア」として活躍されているのは、このようなサバイバーズ・ギルトとしての感情をずっとお持ちだからなのでしょう。

■私が初めて台湾を訪問したのは1981年のことになります。1981年は、まだ戒厳令下だったのですが、学生だった私はそのことの意味をよくわかっていませんでした。それ以来、私は台湾に行ったことがありません。そろそろ再訪したいなと思います。その時は、ぜひ「国家人権博物館」や、収容所のあった緑島を訪問してみたいと思います。先日は韓国に行きました。韓国は何度も訪れていますが、初めて行ったのは1989年頃かと思います。韓国は、その時は盧泰愚大統領の時代です。台湾も韓国も、日本の植民地にされていました。それぞれの国の近現代史だけでなく、極東地域全体を視野に入れて、日本も含めた近現代史を勉強しないといけないな。最近は、そう思っています。すでにそういった研究が行われているのかもしれませんが。

■作者の游珮芸さんと周見信さんは、モデルとなった蔡焜霖さんよりもずっとお若い、そして私などよりもお若い世代です。作者の游さんには、若い世代としての問題意識がありました。游さんがたちは権威主義的体制のもとで、体制に不都合な歴史的事実については知ることができませんでした。游さんは、児童文学がご専門ですが、文章ではなくこういった漫画というメディアを通して台湾の歴史を若い世代に伝えていこうとされているのではないかと思います。そういう意味で、漫画の持つ可能性を信じておられるのではないかと思います。蔡焜霖さんがたちが創刊した漫画雑誌や少年雑誌が、子どもたちの心を掴んだように。

【追記】

■以下も、ぜひお読みください。

『台湾の少年』刊行記念トークイベントレポート(前編)|台湾文化センター×紀伊國屋書店 共同企画

『台湾の少年』刊行記念トークイベントレポート(後編)|台湾文化センター×紀伊國屋書店 共同企画