突然のメッセージ

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■ここには、不思議な縁のつながりの話があります。今年の1月に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の総合プロデューサー吉成信夫さんに奇跡的にお会いしたというfacebookへの投稿を、Mさんはたまたまお読みになったのだそうです(そのことは、このブログにもほぼ同じ投稿しました)。友達限定の投稿なのですが、Mさんは吉成さんとつながっていて、Mさんも私の投稿を読むことができたのだそうです。Mさんは、現在、私設図書館の開館を目指して頑張っておられます。私はよく知らないのですが、街中に、いろんな人が(みんなが)集える小さな図書館のネットワーク「みんとしょ」というものが存在しているらしいのです。そういうネットワークにMさんも関わっておられて、そのようなこともあって、吉成さんともつながっておられたのです。少しわかりにくい説明ですね、すみません。Mさんからは、facebookにこのようなコメントをいただきました。

脇田先生、昨晩はありがとうございました。私にとって環境社会学の教科書の中の先生がFBのタイムラインに先日突然現れた(「利やん」のお写真拝見した)ときは本当に驚きでした。昨日はTwitterのフォローバックいただいたことに嬉しくなり、唐突に失礼とは思いながらついメッセージを送ってしまいました。

20年も昔のことですが(卒論ゼミの先生の指導と)、脇田先生の書かれた論文のおかげで卒論が迷子にならずになんとか最後の結論にたどりついたのでとても思い出深いものがあります。今回ご縁をいただき、とても嬉しく思います。またご著書を楽しみにしています。

■私も驚きましたが、Mさんはもっと驚かれたのですね。ご自分の卒論で引用した文献を今もきちんと記憶されていることって、なんだかすごいなあと思います。その卒論を今も大切に保管なさっているようで、私の論文を引用した部分を写真に撮ってや送ってくださいました。今、私設図書館の会館に向けて頑張っておられるそうですが、引用してくださった私の考え方を参考にしてくださっていると伝えてくださいました。まあ、お世辞でしょうが、とっても嬉しいと思います。

養蜂家を目指すたなかくん。

■昨晩は、農学部の古本 強さんと、古本さんの指導で修士号を取得した田仲陽くんと呑みました。もちろん、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」です。田仲くんの修士論文は、ミツバチに関するものでした。ミツバチは、巣箱の中を大変清潔に保っているそうで、実験的にカビを巣箱の中に入れても、一晩で巣箱の外に排除してしまうのだそうです。そういうミツバチの行動に関連する研究で修士号を取得されました(間違った理解だったらすみません…)。

■古本さん自身は、植物のゲノムの研究をされているのですが、地域貢献に関連して養蜂にも取り組んでおられます。田仲くんは、古本さんの研究の方ではなくて、地域貢献の養蜂に魅了されたのです。そして、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことができたのでした。修士論文だけでなく、この春からは養蜂の企業に就職されます。そしてプロの養蜂家を目指されます。とっても素晴らしいことだと思います。というのも、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことって、大変難しいことだからです。もちろん大学を卒業したり、大学院を修了した時に、多くの皆さんは民間企業や行政組織や各種団体で働き始めるわけですが、おそらくその時点で働くことに意欲を持ってはいても、そのこと自体が田仲くんが言うような意味での「自分のやりたいこと」ではないように思うのです。そのような意味で、田仲くんはとっても幸せなのだと思います。いつか養蜂家として自立し活躍してほしいと思います。

■昨年の6月のことですが、瀬田キャンパスで古本さんと田仲くんが「ハチミツのイベント」を開催されている時に、いろいろお話をさせていただきました。その時、田仲くんがお話くださった内容がとってもおもしろかったので、「今度、呑みながら話を聞かせてよ」とお願いしていたのです。昨日は、そのときの約束をやっと果たすことができました。

■昨日は、大学の将来についていろいろ話をしました。私は社会学部、古本さんは農学部、所属する学部は違いますが、お互い、自分たちの思うところを正直に話しました。たなかくんの前で大丈夫かなという内容もあったけれど、良かったと思います。

高島市針江で聞き取り調査

■今日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課の職員の方達と、高島市新旭町針江を訪問し、湖岸のヨシ群落の保全活動に取り組む方達にお話を伺いました。滋賀県庁の、会長をしている「ヨシ群落保全審議会」の関連でのヒアリングです。4名の方にお集まりいただきました。ものすごく勉強になりました。こういうヒアリングをもっと大切にしなければならないと思います。

■それぞれの地域に、それぞれの歴史と状況があります。言い換えれば、そこには多様性や多元性が存在しているわけですが、そのような多様性や多元性を無視した政策は、現場ではうまく機能しません。私は「文脈依存性」と言っています。現場には、それぞれの社会的な文脈があり、その文脈からヨシ群落の問題や、問題を生み出している「構造」が認識されているのです。このような個別の事情という文脈をきちんと踏まえないと、一律のパターン化された政策では空振りしてしまいます。このギャップをどういう社会的な仕組みで乗り越えるのか。そこがポイントだと個人的には思っています。

■あえて単純化して言いますが、「もっと腹を割って」、様々な立場の行政関係の皆さんと、様々な立場の地元の皆さんとが自分はどう考えているのかを話し、そして情報を交換しあい、自分たちの考えを相対化し、良い知恵を創発的に生み出していくようにしていくべきなのです。が…。現状はどうかというと、あまりうまくいっているようには思えません。また調査に伺いたいと思います。

■写真は、ヨシ刈をした後のヨシ原です。写真は、地域のコミュニティの皆さんが刈ったところと、地域の事業者のグループが刈ったところの両方が写っています。また、滋賀県庁の水産科がヨシの造成事業をしたところも写っています。水産課には知り合いの方がおられるので、造成した場所のその後の状況についてお話を伺いたいと思っています。

■ところで、この投稿を皆さんの中に、「琵琶湖のヨシをこんなふうに活用したらいいんじゃないの」と、何かアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひお知らせください。ヨシを刈っても、それを活用する出口がないと…なのです。素人考えですが、建築資材とか利活用できるのではないかと思っています。どうぞ、様々なアイデアを教えてください。よろしくお願いいたします。写真は、聞き取り調査の後、県庁の職員の皆さんと一緒に、針江の近くにあるヨシ群落を訪ねた時に撮りました。

【追記】■この投稿に近いものをfacebookにも投稿しました。その投稿に、外来生物の専門家から「特定外来生物」の水生植物に関してのコメントをいただきました。地元のコミュニティや事業者さんたちのグループがヨシ刈をしている場所と隣接する琵琶湖に、人口的にヨシ帯を造成しています。詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。滋賀県農政水産部水産課が取り組んできた事業です。コメントでいただいたのは、この人口的に造成したヨシ帯での特定外来生物・水生植物の繁茂状況はどうか…というお尋ねでした。残念ながら、陸地からは目視することは難しく、私自身は確認できませんでした。ヨシ造成地が抱える難題なのだそうです。下の画像は、Google Earth の画像です。

新福菜館とホルモン鍋

■この投稿には何か一貫したテーマがあるのかといえば、ありません。食というだけで。すみません。でも、最近の食事で印象に残ったことなので。

■先週の木曜日、特定非営利活動法人「琵琶故知新」のアイデアソンが終わり、午後からのシンポジウムにオンラインで参加するということで、帰宅途中で「新福菜館 大津京店」をお邪魔しました。本店は京都駅のそばにあります。あの有名な新福菜館の大津京支店です。こちらのラーメンやチャーハンは黒いけれど、醤油辛さはありません。以前は知り合いの人が経営されていましたが、経営者が変わりました。味も少し変わったかな。もちろん美味しくいただきました〜。これ、定食です。ラーメンは普通、チャーハンは小盛り。たまに、食べたくなります。

■ 月曜日の夕食は、ホルモン鍋でした。最近、1人の時は、ホルモン鍋を作ります。私、好きなんです、ホルモン鍋が。でもホルモンについては好き嫌いがありますからね、1人でないと食べられないというか、普段はちょっと遠慮しています。

■それはともかく、ホルモン鍋は野菜がしっかり食べられます。簡単に作れますし。仕事から帰っても、調理時間がかかりませんので、問題ありません。春キャベツは半玉使いました。半球でもホルモン鍋にすると全部食べられます。ホルモン鍋ですからホルモンがメインなんですが、個人的にはホルモンの旨みがよく染み込んだキャベツが大好きなんです。キャベツ、美味しい!!

少しだけ鍋を残しました。火曜日の朝、ここにうどんを入れていただきました。あっ、いつもならばうどんですが、鍋用のうどんは売り切れていました。ということで、きしめんです。

小説「ありがとう西武大津店」

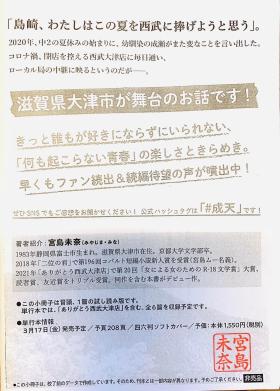

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

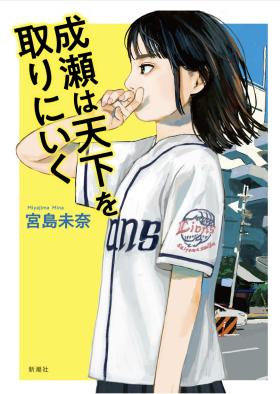

■突然のことで驚きましたが、お母様は小説家・宮島未奈として新潮社から本を出版されるのだそうです。本名なのかペンネームなのか、よくわかりません。おそらく、ペンネームなのでしょう。宮島さんは、2021年、この「ありがとう西武大津店」という作品で、第20回「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞の3賞を受賞されました。この印刷物は、これから出版される『成瀬は天下を取りにいく』の中の1篇だけを印刷した試し読み版のコピーのようでした。単行本は、この「ありがとう西武大津店」も含めた全6篇を収録の予定とのことです。

■こちらでも全文が読めるようです。私も読みました。とっくの昔に忘れていた、思春期の頃の感覚が、自分の中に蘇ってきました。皆さも、ぜひお読みください。

【追記】■(2023.3.3)こちらの小説、日本で出版される前に韓国でも出版されることが決まったようです。素晴らしいですね。この記事をお読みください。記事の中で、韓国側の出版社の編集長が以下のコメントをされています。

成瀬あかりという少女を取り巻く日常を素のままに表現した文体は国内のベストセラー小説とも雰囲気が似ており、韓国の読者にもアピールできると確信し、韓国版の翻訳を決めました。

この作品は平凡ではないある少女が様々なことに挑戦し、失敗しても折れずに前を向いていくストーリーであり、主人公の成瀬あかりは考え方も話し方も、いわゆる「普通の少女」とは一風違うキャラクターです。だからこそ成瀬が次は何をするのか期待が高まり、ページをめくる手を止めることができませんでした。

ストーリー構成も素晴らしく、リーダビリティの高い文章力はデビュー作とは思えないほどの完成度だと思います。

たしかにどんでん返しがあるわけでも、あり得ないような設定の恋愛模様も描かれません。それなのに、コロナ禍を生きる10代の女子たちをこんなに面白く書けるものかと驚きました。今回、宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りに行く』を韓国の読者に紹介できることになり、大変嬉しく思っていますし、韓国の読者もかならず、成瀬あかりのファンになることと思います。 素美メディア編集長 キム・ジユンギユン

「願い事ランタンで交流しよう」(地域エンパワねっと・大津中央 龍谷大学社会学部社会共生実習))

「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の「願い事ランタンで交流しよう」。無事に終了。来場者は100数十人。いつもの体育館が、雰囲気を一変。照明を消すと、「キャー」という子供たちの叫び声が体育館に響きました。楽しかった!#龍谷大学社会学部#社会共生実習 pic.twitter.com/odP0juFzks

— 脇田健一 (@wakkyken) February 25, 2023

■昨日のことになりますが、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生の皆さんが、小学校の先生方、そして地域の皆さんのご支援を得て企画した「願い事ランタンで交流しよう」が無事に終了しました。ランタンは牛乳パックを再利用したシェードと小さなLEDライトでできています。たくさんの牛乳パックが必要になるため、龍谷大学学生生協にもご協力いただき、数を揃えました。ここに、小学生の皆さんの願い事を書いたランタンが加わりました。コロナのために様々なイベントが中止になるなか、今回のイベントが少しでも小学生の皆さんの心に残るものとなり、さらには自分の住んでいる地域に愛着を持つことにもつながればと思っています。

■Twitterにも書きましたが、昨日は100数十人の皆さんが、お越しくださいました。小学生の皆さんは、普段、体育で使っている体育館が、雰囲気を一変していることに驚かれたと思います。照明を消すと、「キャー」という叫び声が体育館に響きました。保護者の皆さん、地域の皆さんも、「綺麗や〜」とご満足いただけたようでした。ありがとうございました。小学生の皆さんや、保護者や地域の皆さんに、「みんなで力を合わせればこんな楽しいことができるんや」ということを少しでも実感していただけると嬉しいです。

「Overture for Winds in C Major / Felix Mendelssohn 吹奏楽のための序曲 龍谷大学吹奏楽部」

■最近、YouTubeにアップされた龍谷大学総学部の演奏です。メンデルスゾーンの「吹奏楽のための序曲」です。まだ15歳だったメンデルスゾーンが、家族と避暑で旅行した先の吹奏楽団のために作曲したのが、この曲の原型なのだそうです(wikipedia情報ですが…)。この動画、2020年12月25日にザ・シンフォニーホールで開催された第47回定期演奏会で演奏されたものです。龍谷大学吹奏楽部は、特に定期演奏会ではクラシックの曲を演奏します。あくまで素人考えなのですが、吹奏楽オリジナル、ポップス、そしてクラシックに至るまで、演奏の幅の広さが吹奏楽の魅力なのではないのかなと思います。

■第47回定期演奏会が開催された2020年は、新型コロナ感染拡大が起きた年でした。社会としてどのように対処した良いのかわからないままに、大変な混乱が生まれました。社会と同様に、大学も大混乱しました。もちろん、課外活動も行うことができませんでした。力を入れてきた吹奏楽コンクールも中止になりました。この時の4年生は、大変辛かったことと思います。しかし、そのようなことを少しも口に出すことなく、最後まで粘って定期演奏会を開催記するところまで部を後輩たちを牽引してくれました。ありがとう。以下は、第47回定期演奏会に関する投稿です。

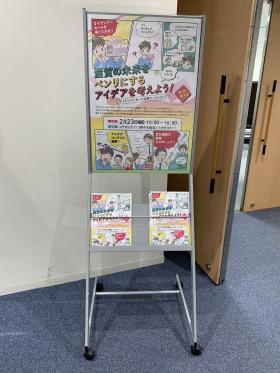

アイデアソン「滋賀の未来をベンリにするアイデアを考えよう!」

■今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の主催でこのような「アイデアソン」を「コラボしが21」で開催しました。今回は理事の皆さんが準備を進めて開催されました。ありがとうございました。私は、琵琶故知新の理事長ですが、今日は滋賀県民として参加しました。マイナンバーカードについて、いろいろ思うところがあるので、参加して良いものやら…と戸惑いもありましたが、準備を進めてこられた理事からのお誘いもあり、参加することにしました。

■今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の主催でこのような「アイデアソン」を「コラボしが21」で開催しました。今回は理事の皆さんが準備を進めて開催されました。ありがとうございました。私は、琵琶故知新の理事長ですが、今日は滋賀県民として参加しました。マイナンバーカードについて、いろいろ思うところがあるので、参加して良いものやら…と戸惑いもありましたが、準備を進めてこられた理事からのお誘いもあり、参加することにしました。

■マイナンバーについての基礎知識や実践例を専⾨家3名から説明していただいた後、個⼈のアイデアを元にチームを編成し、アイデアをブラッシュアップした後にチーム発表でアイデアを競う、そのような内容です。専門家の説明というか講演でしたが、私にとっては、KAKEHASHI代表取締役の中尾豊さんの講演がグッときました。薬局のDXに関する事業を立ち上げてこられたプロセスに大変共感しました。常々言っている環境ガバナンスにおける「鳥の目」と「虫の目」の対話と、本質的には同じことなんだと思ったからです。

■残念ながら、私は午後から別の用事があるため、個人のアイデア出しの段階までの参加になりました。勝手に自己紹介をやり始めてわかったのですが、私がたまたま座ったテーブルの方たちは、金融業界と小売業界の方達でした。業界を超えて刺激的な意見交換をして、良いアイデアにまとまったらと思います。

滋賀県地域情報化推進会議 滋賀の未来をベンリにするアイデアを考えよう!マイナンバーカード活用ワークショップ

「願い事ランタンで交流しよう」(龍谷大学社会学部ろ・社会共生実習「大津えんぱわねっと・大津中央」)

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■2月24日は、いよいよもう1チームのイベントが開催されます。「願い事ランタンで交流しよう」です。大津市立中央小学校の先生方や地域の皆様と相談を重ねつつ、今回の開催に至りました。大変お世話になりました。ありがとうございました。場所は、小学校の体育館です。中央学区の皆様、どうかご参加ください。小学生や幼稚園のお子さんたちだけでなく、大人の皆様にもご参加頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

■今回のイベント開催にあたっては、たくさんの牛乳パックを再利用することになっています。牛乳パックを集めるにあたっては、龍谷大学生活協同組合様にご協力いただきました。学生チームの活動をご支援いただき、ありがとうございました。