高島市役所での聞き取り調査、棚田サミットの報告書。

■今週の火曜日、午前中は大津市役所で今年度最後の「大津市協働を進める三者委員会」でした。いったん帰宅して昼食を済ませ、午後は高島市役所へ移動しました。市役所では、総合戦略課の課長さんからお話を伺いました。まあ、聞き取り調査ですかね。高島市は、2022年の市人口が転入が転出を3人上回る「転入超過」となったことが、ニュースになりました。そのこととも関係するのですが、高島市への移住促進や関係人口の創出に関する取り組みについてお話を伺いました。また、高島市と龍谷大学との連携に関しても意見交換を行いました。楽しい聞き取り調査でした。写真は、帰りの電車の中から撮ったもの。今日は天気が良いし、気分が良いです。

■高島市役所では、昨年の秋に開催された「第27回全国棚田サミット」の報告書をいただきました。事例発表、基調講演、3つの分科会、全ての記録がこの報告書の中に収められています。力が入っています。文字起こしも、業者さんに委託せず、全て市役所の職員の皆さんでされたのだそうです。そのような作業、今回の棚田サミットの成果を、改めて深く理解する上で良い経験になったとのことでした。ちなみに分科会のコーディネーターは、龍谷大学の3人の教員が担当しました。社会学部の坂本清彦先生、経済学部の西川芳昭先生、そして私です。また、この3人に加えて、社会学部の岸本文利先生、農学部の山口道利先生、金子あき子先生、田邉公一先生も一緒に、あわせて7人で高島市からの委託研究に取り組んできました。前述したように、この棚田サミットをひとつのきっかけとして、これから高島市と龍谷大学の連携がさらに深まっていけば素敵だなと思っています。

■高島市役所では、昨年の秋に開催された「第27回全国棚田サミット」の報告書をいただきました。事例発表、基調講演、3つの分科会、全ての記録がこの報告書の中に収められています。力が入っています。文字起こしも、業者さんに委託せず、全て市役所の職員の皆さんでされたのだそうです。そのような作業、今回の棚田サミットの成果を、改めて深く理解する上で良い経験になったとのことでした。ちなみに分科会のコーディネーターは、龍谷大学の3人の教員が担当しました。社会学部の坂本清彦先生、経済学部の西川芳昭先生、そして私です。また、この3人に加えて、社会学部の岸本文利先生、農学部の山口道利先生、金子あき子先生、田邉公一先生も一緒に、あわせて7人で高島市からの委託研究に取り組んできました。前述したように、この棚田サミットをひとつのきっかけとして、これから高島市と龍谷大学の連携がさらに深まっていけば素敵だなと思っています。

「技術指導者学長表彰」

■今週の月曜日のことになりますが、本部のある深草キャンパスで、「技術指導者学長表彰」が行われました。吹奏楽部からは4名の先生方が、入澤崇学長より表彰されました。学長の向かって左から、竹林秀憲先生(主任講師31年)、早坂雅子先生(講師34年)、井谷昭彦先生(講師40年)、宅間斉先生(講師38年)、の先生方です。なんか、無茶くちゃすごいです。長年に渡りご指導いただいたことで、全国的にも知られる学生バンドに成長しました。ありがとうございました。部長として心より感謝いたします。

■今週の月曜日のことになりますが、本部のある深草キャンパスで、「技術指導者学長表彰」が行われました。吹奏楽部からは4名の先生方が、入澤崇学長より表彰されました。学長の向かって左から、竹林秀憲先生(主任講師31年)、早坂雅子先生(講師34年)、井谷昭彦先生(講師40年)、宅間斉先生(講師38年)、の先生方です。なんか、無茶くちゃすごいです。長年に渡りご指導いただいたことで、全国的にも知られる学生バンドに成長しました。ありがとうございました。部長として心より感謝いたします。

■この日は、深草キャンパスに向かう際、京都駅からウォーキングをしました。健康回復・維持のためです。距離は3.71km。スピードは10:10/kmの速歩。かかった時間は37分46秒。217kcal消費しました。還暦の時に娘夫婦からプレゼントされた赤いリュックを背負って歩きました。重いものを背負っていたので、それなりに負荷がかかって良いウォーキングになったかな。途中、鴨川沿いで綺麗な桜が咲いていました。

ジョギングから…ウォーキング

■健康回復・維持のためにジョギング…から最後はウォーキング。一昨日は5kmほどでしたが、昨日は6kmちょっと走りました。ただし、坂道をひたすら登るルートです。けっこう、今の私には厳しかったな〜。走るとは言っても、早く歩いているのとあまり変わりありません。暮らしている新興住宅地のさらに山の方は、棚田で全国的にも有名な仰木という集落があります。その集落の中を走ってまた、坂道を今度は降るコースです。坂を降ったところで、少しへばりました。登りは心肺に、降りは足の筋肉に負担がかかります。無理せずそこからは歩いたり、走ったり…最後の1kmは完全に歩きました。これで消費したのは420kcal。

■写真は、仰木に到着した時に撮ったものです。今日は曇っていたし、空気も霞んでいました。本当は、琵琶湖が見えるんですけど。だけど、仰木の桜は綺麗に咲いていました。集落には小学校があるのですが、入学式までには散ってしまうだろうな。

■そうそう、今日は娘からLINEで写真とメッセージが届きました。保育園に通っていた孫のひなちゃんの卒園式の写真です。写真には、次のメッセージが添えられていました。「途中まで笑顔だったひなちゃんですが、先生に抱きしめてもらってからは、寂しくなったようで涙が止まりませんでした」。この辺り、涙もろいのは、おじいちゃん、お母さん、ひなちゃんと受け継がれています。

Gaelforce / Peter Graham ゲールフォース 龍谷大学吹奏楽部

■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)。「ゲールフォース」という曲です。龍谷大学吹奏楽部が昨年のサマーコンサートで演奏しました。YouTubeにアップされた最新の動画です。「ゲールフォース」って、直訳すれば、ゲール人の力という意味でしょうか。ゲール人って、アイルランドのケルト人のことです。ケルティックなかっこいい作品です。最近、きちんとYouTubeをチェックしていなかったせいか気がついていませんでした。いつも感心しますが、精力的に動画をアップされています。

ネット上にある解説を読んでみると、面白いことに気がつきました。このビーター・グレイアムによって作曲された「ゲルフォース」は、古くから伝わる3つのアイルランド民謡をもとにしています。最後の「トス・ザ・フェザーズ(羽を空に投げてみると…)」は、アイリッシュミュージックのバンド、「ザ・コアーズ」も演奏しているようで、人気があるとのこと。以下は、ザ・コアーズの演奏です。ぜひ、ご覧ください。このバンドも、かっこいいですね〜。私、アイリッシュミュージック、好きなんです。これ弾いてみたいです。

【追記】■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)は3曲から構成されていますが、そのうちの2曲目は「The Minstrel Boy」というタイルがついています。アイルランドで歌われている民謡…という紹介を読みましたが、もう少しだけ詳しく調べてみました。けっきょく、背景のアイルランドにある18世紀末からの歴史の流れを、さっと学び、かつ歌詞の内容を少し理解することができました。こういう知識がちょっとあるだけで、「The Minstrel Boy」の感じ方が違ってくると思います。若い時に、もっと勉強しとくんだったなあ…。「The Minstrel Boy」の歌詞の解説についてはこちらを、イギリス(イングランド)に抑圧されてきたアイルランドの歴史についてはこちらをご覧ください。また、こちらでは「The Minstrel Boy」をお聞きいただけます。

ジョギングを再開しました。

■ 健康回復・維持のためにウォーキング…ではなく、あれっ、ジョギング。

■私、以前は走っていたんです。ただし、2017年12月のホノルルマラソンを走ったのが最後になりました。燃え尽きたというか…。それ以降、「また、走らんとあかんな〜」とは思いながらも、走ることができていませんでした。今日は、当初はウォーキングするつもりだったんです。でも、以前、ランニングをしていた時のタイツやシャツ、そしてシューズを身につけてみると、「ウォーキングではなくてジョギングでしょ…」という気持ちがムクムク湧いてきました。単純ですね。ということで、ホノルルマラソンから5年ほど経過していますが、ゆっくりジョギングしてみることにしました。ただし、1時間後にteamsでオンラインの会議があるので、あまり無理はしませんでした。スピードや距離は気にせず、試し運転で超ゆっくりしたジョギングでした。

■結局、5kmほどジョギングをしました。私の住んでいるところは、丘陵地の新興住宅地にあります。典型的な郊外の住宅地です。超ゆっくりのジョギングではありましたが、適度にアップダウンがあるのでそれなりに負荷もかかって良い運動になりました。こんなことならば、もっと以前からランニングを再開していればよかったなあと思います。この調子で走り続けられるかな。

■いつか、この再開が、再びフルマラソンへの挑戦につながっていけば良いなとは思いますが、無理をせず、まずは健康回復・維持を目標にします。

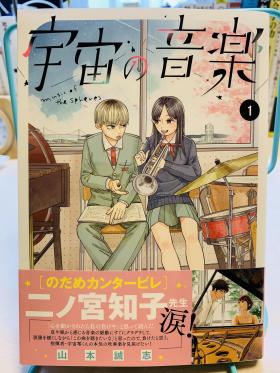

『宇宙の音楽」(山本誠志)と「宇宙の音楽」(フィリップ・)

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■で、今回気になったのは吹奏楽漫画の『宇宙の音楽』。タイトルはなんと読むのでしょうか。たぶん、普通に「うちゅうのおんがく」だと思うのですが。だけど、主人公の名前である宇宙零は「たかおき・れい」と読むようです。ちなみに、彼の父親は有名なトランペット奏者で、名前は宇宙一「たかおき・はじめ」とのこと。0と1の親子なんだ。2進法のようです。これから展開する漫画のストーリーや宇宙と関係していそうです(知らんけど…)。主人公は音楽やトランペットの才能に溢れた少年でしたが、持病の喘息でトランペットを断念し、指揮者として音楽に取り組む…最初の章(第一楽章)は、そのような展開になっています。

■ちなみに、この漫画のタイトルである「宇宙の音楽」は、実際に存在している曲です。フィリップ・スパーク(Philip Sparke)がブラスバンドのために作曲し、後に吹奏楽のために編曲されています。この「宇宙の音楽」、実は龍谷大学吹奏楽部が定期演奏会で演奏しています。よろしければ、以下のYouTubeをご視聴ください。とてもかっこいい曲です。YouTubeのコメント欄では、多くの皆さんが高く評価してくださっていますね。今から8年前、2015年に開催された第42回定期演奏会での演奏です。

目覚めた我が家の庭

■昨日は学生さんとzoomで面談をしたり、高島市の職員の方とこれまたzoomで打ち合わせをしたりと、比較的のんびりした日でした。歯医者での治療と買い物のついでに、健康回復のために5kmほど歩きました。年度末の〆切仕事に追われる中で、束の間の春休みの雰囲気を味わいました。少し庭の世話もし、写真を撮りました。写真はビオラです。ビオラは、さびしい冬の庭に彩りを与えてくれる貴重な花だと思います。庭を明るくするためにたくさんの鉢に植えています。冬の間は、花の勢いはイマイチなのですが、これだけ暖かくなると、鉢から盛り上がるような勢いで花が咲いています。頑張って咲いてくれています。ありがとう(肥料の効果もあるのかなと思いますが…)。

■ビオラ、これはこれで嬉しいのですが、地味に咲いていて、顔を近づけて眺めるような小さな花があります。イカリソウです。やっと咲きました。

■ 庭のヒカゲツツジも咲きました。ほぼ全ての蕾が開花しました。薄黄色の花を咲かせていす。調べてみると「関東以西の本州、四国及び九州に分布する日本固有のツツジ。山地の岩場や水辺に見られる」とのこと。日本固有のツツジです。いつも開花は4月に入ってからだったと思いますが、今年は少し早いですかね。私はこの花の色が好きです。ちょっと心配なのは、これから降る雨で花が落ちてしまうのではないかということ。もうしばらく、楽しませて欲しいです。

東海テレビ「保護者の98.7%が賛同…小学校で“PTA解散”決断 学校「一旦リセットと前向きに」会費等なしで活動する学校も」

■ PTAをリセットする。PTAではなくPTCA。Cはコミュニティのことです。時代の変化や価値観に合わせた新たな動きなのかなと思っています。日本のこれまでの地域社会によくあった、義務として各世帯から労働力を調達するような形の、あるいは「もやい」と呼ばれたかつての義務としての共同労働のような形のPTA活動ではなくて、それぞれの個人の意思と主体性で地域の子どもたちの成長を支えていこう…そういう新たな動きが生まれてきているのかなと思います。これは地域社会の自治に関連する問題なのかもしれません。「地域社会の子どもを、みんなで支え合って守り育てていこう」、そういう意識がこのTVニュースの中から感じ取ることができます。

■地域社会の小さな変化でしかないと思う方もおられるでしょうが、私は、このような小さな変化の中に、ゆっくりゆっくりと進む社会全体の大きな変化を垣間見るような気もします。そういあって欲しい…ここは願望。でも、私自身は、仕事のせいにしてPTAのことやった経験がありません。偉そうなことは言えません。

■この投稿とほぼ同じ内容の投稿をfacebookにもいたしました。すると、若い知人がシェアしてくださいました。その知人は、PTAの役員です。当事者でもあります。この知人の近隣の学校ではPTAが解散している地域もあるそうです。その知人は次のように考えておられます。「PTAは手段であって、組織の存続自体が目的化しているのはおかしいんです。目的は、子どもたちの健やかな育ちなどを応援することだと思っています。また、PTAは完全に自由意志の有志によるボランティアというのが、19世紀にアメリカで始まって以来の本来の姿です。自発的にやる人がいないのであれば、それはもう成り立ちません」。私もそう思います。日本において、現在のようなPTAが登場したのは第二次世界大戦後のことになります。ただ、戦前からの地域社会のあり方と、戦後、占領軍が新しく設定したアメリカ流の組織とのハイブリッドのような気がします。この辺りは、きちんと文献を確認したわけではありませんので、ご注意いただいたと思います。

■この知人の投稿には、「昔PTA活動に携わってきて、今はその他の地域活動に精を出している地域の方々」が、このような新たな動きに対して反発されていることも書かれていました。その点について気になるのは、どういう年齢層の、どういう経験を積み(地域社会での成功体験)、どういう地域社会観を持っている方達なのかという点です。おそらくは、地域社会はこうあらねばならない、あるべきだ…というようなお考えがあるのかなと思っています。そういう方達にも、意見を伺いたいですね。大切なことは、知人も述べておられるように、「子どもたちの健やかな育ちなどを応援する」ために、地域社会で何ができるのか、何をしなければならないのか…というあたりのことを共有できるかどうかなのではないかと思います。形式ではなくて、実質をどのように担保するのかです。もうひとつ、ニュースにあるPTCAと関連して、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関しても述べておられました。知人の意見は「なかなか形式的なものから脱却できずに」いるというものですが、なぜ形式的なものから脱却できないのか…、おそらくは従来のPTA活動の延長線でこの「学校運営協議会」が捉えられているからではないのかなと思っています。

■私は、従来のPTAの組織のあり方を全否定するつもりはありません。ただ、子どもたちの多くの保護者の皆さんが日中は働いているような状況で、現実問題として、従来の「専業主婦」の存在を前提としたPTA活動は成り立たなくなっています。学校というものの捉え方も、私が子どもの時とはずいぶん変化しているようにも思います。乱暴なことを言いますが、多くの保護者の皆さんが、学校が必要だとは思っておられても、以前ほどは学校という存在を有難いもの、大切なものとは考えてはおられないのかなと思っています。

■この投稿に書いた内容は、社会学の課題、特に地域社会学や教育社会学の課題かなと思っています。なにか、既存の研究が存在しているかもしれません。というか、きっとあるに違いありません。専門分野ではないので、まだ調べてはいませんが。

【追記】■facebookの投稿に、大学の後輩で、長年、高校で教員と管理職を経験してきた方です。「定時制高校では、昔の勤労青年の学びを支える観点から保護者と一緒に雇用主がいまも必ず重要なメンバーとして制度化、参画している」とのことでした。facebookに投稿したときは、「PTAといえば小中学校」ということが前提になっていました。その後輩の方は、お子さんが小中学校に通学されているときはPTA役員を経験され、教員としてもPTAに関わってこられました。その経験から、「地域と密接な共生関係にある義務教育校と校区が広い高校での温度差、高校ごとの温度差に常に考えさせられました」とのことでした。高校は、地域社会=コミュニティよりもぐんと校区が広いため、私が本文で書いたような「地域の子どもたちの成長を支えていこう」という気持ちは、共有できないことはないにしろ、かなり困難であろうことは容易に想像できます。また、偏差値によって序列化された高校ごとに、家庭の経済力や文化資本も違っているかもしれません。コメントでいただいた、「高校ごと温度差」の背景には、そのようなことが存在しているのではないかとも思います。

夏原グラントと全日本アンサンブルコンテスト

■土曜日は、朝から、平和堂財団「夏原グラント」の一般助成1年目の審査会でした。20団体のプレゼンテーションを拝見させていただきました。いつも同じことを言っていると思いますが、とても勉強になりました。実際に、改めて調査に伺いたい(社会学的に興味深い…ってことですかね)と思う団体もいくつかありました。写真は、会場のピアザ淡海のまえから撮ったものです。今日は、朝は雨が降っていましたが、少し天気が回復してきました。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■土曜日は、練習を拝見できませんでしたが、チームの皆さん、コーチ、付き添いの部員の方達と一緒に、鰻をいただきました。チームの皆さんのご希望でした。鰻を食べても食べなくても立派な演奏をされたとは思いますが、せっかく浜松にきたのでいただきました。私は、鰻重を奮発しました。ちょっと気張りました。そして翌日。コンテストが終わったあと、副部長のお1人と一緒に、今度は、ひつまぶしをいただきました。2日連続で鰻です。少し、心が痛みました。

卒業式(2)

■一昨日、2月17日(金)、ひとつ前の投稿にも書きましたが、2022年度の卒業式が行われました。その投稿にも書きましたが、私のゼミから卒業した方たちは、2006年の春に1期生が卒業してから現在までの合計で、230人になりました。この230人という人数、長年大学に勤務されている方であれば、たいした人数ではないのかもしれません。また、小中高に勤務されている教員の方であれば、卒業生の人数は軽く超えるのではないか思います。

■このブログというか、ホームページでは、指導してきた学生の皆さんの氏名と卒業論文の題目のリストを公表しています。タイトルを見て、社会学に関心のある方であれば、私のゼミの特徴がご理解できるかと思います。私は、龍谷大学社会学の学部のモットーである「現場主義」を、自分なりにではありますが生真面目に捉えて、その「現場主義」をゼミの学生の皆さんにも徹底するようにしています。そして、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたいとお願いをしています。ゼミ生を募集する時から、そのことを伝えています。なぜかといえば、その理由は簡単です。社会学部のりカリキュラムでは、社会調査に関連する授業を大切にしてきたからです。さまざまな社会調査関連の授業に加えて社会調査実習という授業もあります。教員の指導の元、実際に調査を経験して報告書を執筆する授業です。ここからは私の個人的な考えですが、そのようなカリキュラムで社会調査を勉強してきたのであれば、自分の大学時代の研究のキャップストーンとして、自分一人で社会調査を実施して卒業論文を執筆してほしい、そのようにずっと思っているのです。もっとも、このようなゼミの教育方針は、学部や学科で共有されているわけではありません。実際の卒業論文は、文献にもとづくものが圧倒的に多いように思います。ですから、個人的な考え…なのです。

■フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたい…このような教育方針を貫いている背景については、「現場主義」に加えて、もうひとつの理由があります。大学の外に出て、これまで出会ったことのない、「知らない方達」に自らお願いをして、お会いして、お話を伺う…(インタビューのことですが)、そのようなことがゼミ生の成長にとって大変大切なことだと思っているからです。もちろん、「知らない方達」にお会いすることは、勇気がいることかもしれません。人によっては少しストレスになるかもしれまん。ただ、230人をそのような教育方針で指導してきて確信を持っていますが、フィールドワークを行い、これまで書いたことのないような長い文章を社会学の論文として執筆することで、ゼミ生の皆さんは成長され、多くの皆さんが、そこのとを自分でも確信されているように思うのです。繰り返しになりますが、このようなことはあくまで個人的な考えでしかありません。私のゼミ運営の裁量のなかでやっていることです。

■2023年度は、ゼミ生を募集していません。来年度は4回生だけになります。というのも、2024年度は「特別研究員」に就任する予定だからです。次にゼミ生を募集するのは2024年度の秋になります。決定したら2025年度に3回生として私のゼミに所属することになります。また、2025年度はゼミ生(2026年度に3回生)の募集をしません。2026年度(2027年3月)で定年退職するからです。ということからすると、2025年度の3回生が、脇田ゼミ18期生で最後のゼミ生になる予定です。ここまで維持してきた教育方針を最後まで貫くことがなんとかできそうです。

■写真ですが、一昨日卒業されたゼミ生の皆さんとの集合写真です。龍谷大学に在籍していた4年間でさまざまな経験をされたことと思います。凡庸な言い方でしかありませんが、そのような経験が、社会人になってからもなんらかの形で役立ってほしい、そのように願っています。そのような経験の中に、私のゼミでのフィールドワークの経験が、もし大切な位置を占めているのであれば、大学教員としては大変幸せなことだと思っています。ゼミ生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。