「大津エンバワねっと」の授業

◼︎昨日の1限は、「大津エンパワねっと」の担当者会議、2限はの授業でした。「大津エンパワねっと」では、大津市の中央学区を中心とする中央区と、瀬田東学区、この2つの地域で学生たちが、地域の皆さんと一緒に活動します。中央地区では、地域の皆さんからのアイデアの提示もあり、一つのプロジェクトが進もうとしています。「われは町の子、居酒屋クラブ」と言うプロジェクトです。「高齢者の中でも特に男性を対象に、調理同好会を結成、簡単な調理・試食・飲み会をとおして参加者間の交流、心身の健康保持と社会参加の仲間づくりをめざす」プロジェクトです。昨日、学生の2人は、この中央地区のプロジェクトを盛り上げるためのアイデア出しのミーティングをした後、地域の皆さんとの会議のために提案資料を作成に取り組みました。このプロシェクトは、昨年度、「大津エンバワねっと」に取り組んだチームが生み出した成果とも連関しています。先輩から後輩へと、そうやって「エンパワの精神」が伝えられていけばと思います。

◼︎瀬田東学区の方は、この地域を担当する学生と担当教員が2人で、この地域の状況やこれから展開していくプロジェクトの方向性についてじっくり話し合いをしました。「大津エンパワねっと」は、「『学生の伸びようとする力』と『地域社会の自ら活性化しようとする力』を融合することで、相互に高めあうことを意図した教育プログラム」を目的に開始した教育プログラムです。その理念にうまく沿った形でうまく個々のプロジェクトが進んでいきますように。

◼︎3枚目の写真。「大津エンパワねっと(地域エンパワねっと)」も含む、社会学部の「社会共生実習」では別のプロジェクトも動いています。昨日は、社会共生実習支援室では、「伏見の食材を活かした特産品づくりと地域連携」の皆さんの授業も行われていました。ぜひ、こちらもお読みいただければと思います。私たち担当教員では、「大津エンバワねっと」を含めた「社会共生実習」に取り組むことで、以下のような力が身についてくるのではと考えています。高校生の皆さん、受験生の皆さん、保護区者の皆さん、進路指導の教諭の皆さん。引き続き「大津エンパワねっと」、そして「社会共生実習」にご注目ください。

・多様な人びととの交流をすることで協働する力がつく。

・身体を動かして「やってみる」から数値で測ることのできない能力が身につく。

・自分はなぜ大学で学んでいるのか、その学ぶことの動機が明確になる。

・創造性を生み出すためにトライ&エラーを繰り返すことで粘り強さが身につく。

地域担当が決まりました

■先週の金曜日、5月24日に、瀬田東学区ついてお話を伺うべく、瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔氏を瀬田キャンパス、社会学部にお招きいたしました。野原氏は、瀬田東学区の地理や歴史、暮らしの様子について、地域が抱える課題と関連させながらわかりやすく丁寧にお話しくださいました。また、長年にわたって地域社会の課題に取り組んでこられたご経験にもとづいて、地域で見られるいくつかの事象についての深い分析についてもご説明くださいました。中央地区・瀬田東学区の現状に触れた学生たちは、これから自らが取り組むべき課題を絞りこみ、その解決や緩和に向けての活動を地域の皆さんと共に、活動に取り組んでいきます。

■というわけで、先々週は、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんからお話を伺い、先週は瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔さんからお話を伺うことができました。安孫子さん、野原さん、ありがとうございました。今日の「エンパワ」の授業では、安孫子さんと野原さんからお聞かせいただいたお話の内容や、実際にまち歩きをして気が付いたこと等も含めて、これまでの振り返りを行いました。そして、いよいよ中央と瀬田東のどちらで活動をするのか決めることになりました。中央か瀬田東か、「せーの」の掛け声でどちらかを発表してもらいました。結果、中央については、TさんとFさんの2人の女子学生が、瀬田東については男子学生のIくんが担当することになりました。写真は、自分が中央の担当になりましたと安孫子会長に連絡をするFさんと心配そうに横で見ているTさん。ドキドキ。緊張しています。安孫子会長以外にも、エンパワでお世話になっている中央の皆さんには、LINEで担当のことを連絡しました。「活動を一緒に楽しみましょう〜」とすぐにお返事が届きました。これからの活動が楽しみです。

学生たちの地域デビュー

◾️昨日、学生2人と教員2人の4人で、「地域エンパワねっと」のフィールドのひとつ、大津市の中心市街地の中央校区にある中央市民センターに出かけ、大津市中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんから中央学区の抱えている問題や現状についてお話を伺いました。

◾️安孫子さんは、中央学区では二つの問題が混在しており、そのことがとても自治会長としてとても気になっているといいます。ひとつは、独居老人(特に男性)の引きこもりの問題です。昨年の「地域エンパワねっと」(地域連携型教育プログラム「大津エンバワねっと」のプロジェクトです)では、ひとつのチームが自治連合会の役員の皆さんとこの問題に取り組みました。今年は、自治連合会の役員さんたちは、とても興味深いアイデアをお持ちで、そのアイデアを学生の皆さんと具体的に膨らませていければと考えておられます。

◾️もうひとつの問題は、最近増加してきたマンションの新住民(若年層)の世帯に自治会離れの傾向があるということです。もっともそのような傾向を持つマンションの自治会においても、前向きに自治会活動に取り組む自治会長が生まれると、自治会の活動が活発になるということもお聞かせいただきました。自治会長の任期は1年と短いわけですが、活動の方向付け次第では、良い方向に展開していくわけで、学生の皆さんが、そのようなきっかけを生み出す可能性も持っていると激励もしていただきました。

◾️安孫子さんからお話を伺ったあとは、中心市街地を、ごく簡単に「まちあるき」してみました。旧大津公会堂に展示されている古写真から、かつての大津の街の様子や状況について学び、大津祭曳山展示館では国指定無形民俗文化財に指定されている大津祭の曳山(レプリカ)の展示を見学したました。また、明治中期の町家である施設「大津百町館」を訪問し、室内の様子を見学するとともに井戸の水汲み体験をしました。さらに、電柱の地中化と、周囲の家々や道路の景観に配慮した修景が進められた旧東海道を散策しました。学生の皆さん、まずは「地域デビュー」を無事に終えることができた…という感じでしょうか。来週は、瀬田東学区を訪問します。

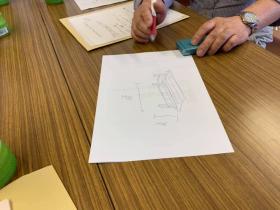

◾️写真の3枚目。安孫子さんからは、「街の中には、縁側や床几のような場所が必要です」という話をお聞かせいただきましたが、学生の皆さんが、床几の意味がわからないので、絵を描いて説明してくださっているところです。ちなみに、床几とは、細長い板に脚をつけた腰掛のことです。昔は、どの家にも床几があり、夏場にはこの床几で夕涼みをしながら、近所の人とおしゃべりを楽しまれていました。

高齢者とまちづくり

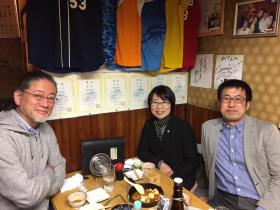

■先ずは、左の写真から。昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフミーティング…という名の呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さんの皆さんです。一昨日は、そのうちの谷口さんと中平さんに再びお集まりいただき、人の終末「老→病→死」をシームレスに支えるために、医療と福祉と宗教が一体化した仕組みを地域づくりの中で生み出していくことはできないか…ということを課題にミーティングを行いました。福祉のプロである谷口郁美さんと宗教のプロである中平了吾さんのお二人と議論させていただき、いよいよプロジェクトも具体的な一歩を踏み出せるかな…という状況になってきました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のテーブルで、まずはガチで1時間半議論をしました(酒抜き)。そして、当然のように、その後は懇親です(酒あり)。お2人からは、実に有益なお話を伺うことができました。ありがとうございました。次は、彦根に現地で地域の皆さんもご参加いただく作戦会議を開催しようと思っています。

■2枚目の写真。こちらは昨日のものです。またまた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。「あんたには、『利やん』しかないのか」と呆れられるのかもしれませんが、正直のところ「利やん」しかありません。まあ、それはともかく、この日は、大津市の中央学区にある市民センターで、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース(社会共生実習・「地域エンバワねっと」)に関する、地元の皆さんとの定例の会議が開催されました。「大津エンパワねっとを進める会中央」です。この日は、地域の皆さんから興味深い提案がありました。地域で引きこもっていて高齢の男性を誘い出して、スーパーで一緒に買い物をして(スーパーで買い物をされたことがない…)、ちょっとした料理もできるようになっていただき…みんなでおつまみを作って飲み会をする「おつまみクラブ」という大津の街中でのプロジェクトの提案です。なんだか「楽しそう」ですね。これからの時代、地域における様々な活動には「楽しい」に加えて、心が満足する「嬉しい」や、胃袋が満足する「美味しい」も必要になってくると私個人は考えていますが、この「おつまみプロジェクト」はその3つの「しい」にぴったりの活動です。もちろん、これは基本的なアイデア、そしてアウトラインであって、ここに学生の皆さんが地域の皆さんと力を合わせて様々な知恵を付け加えて肉付けしていく必要があります。「大津エンパワねっと」を履修している学生の皆さんの挑戦が始まります。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私の場合、地域づくりの活動のスタートやアイデアを涵養してく上で、必要不可欠な場所なのかもしれません。

地域エンパワねっと

■社会学部の社会共生実習というカリキュラムの枠組みの中にある「地域エンパワねっと」(「大津エンパワねっと」コース)、本日より始まりました。いよいよ12期生の登場です。履修した学生の動機についても、丁寧にお話を伺いました。みんな、それぞれの理由から、もっと自分を成長させたいという強い思いを持っておられます。友達に誘われて…とか、友達が履修するから…とかではなくて。素敵ですね。「こんなふうな自分になりたい」という目標に近づけるようにしっかりサポートして応援していきたいと思います。

■社会共生実習「地域エンパワねっと」は、金曜日の2限に開講されていますが、担当教員である相方の川中大輔さん、そして社会共生実習支援室の職員のお2人と1限から打ち合わせの会議をしました。「地域エンパワねっと」には、外部のゲストを講師にお招きして講義をしていただく「特別講義I」(前期)と「特別講義II」(後期)がありますが、この特別講義の内容も現状のカリュラムに合わせて大幅に修正することにしました。

エンパワ9期生

◾️今日は午後から、滋賀県の高齢者を対象とした生涯学習施設「レイカディア大学」の懇談会でした。懇談会の後は徒歩で大学に移動。社会共生実習支援室で学生の指導でした。就活で遅れるとの連絡があった学生を待っていると、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を修了した卒業生が支援室を訪ねてきてくれました。彼らは、この前卒業したばかりのエンパワ9期生です。9期生の時には、私は研究員で「エンパワ」の指導から離れていました。ということで、彼らのことを知りません。来月から新社会人としてそれぞれの職場で働くことになるのだそうです。今日は、支援室の職員である服部茉那さんにお別れの挨拶にやってきたようです。

◾️少し彼らと話をしました。「今だから思うけど」という前提になりますが、「エンパワ」での経験が自分の力になっていると強く実感しているようです。「エンパワ」が終了した直後は、とにかく「終わった!」という気持ちだけだったようです。というのも、何が地域の課題なのかを発見して、「エンパワ」で自分が属するチームの他の学生や地域の皆さんと一緒に様々な違いを乗り越えて、課題解決や緩和のための活動に取り組み、その成果を共有するというプロセスを経なければならないからです。あらかじめ課題や目標が与えられているわけではないし、こうすれば良いという「正しい」やり方や「正解」があるわけではありません。大変だったと思います。

◾️ただ嬉しいことに、この学生さんたちは、その後、じわじわと「エンパワ」を履修したことの意味や価値を自分自身で反芻して現在に至っているようです。そこが普通の学びと違って難しいところですね。ちゃんと自分自身で評価できるようになるのには時間がかかります。彼らの話を後輩たちにもぜひ聞いてもらいたかったなあ。また、遊びに来てください。後輩たちに語ってください。彼らだけでなく、社会人となって頑張って働いているエンパワ修了生の皆さん、ぜひ母校で後輩たちにご自分の経験を語ってください。連絡をお待ちしています。

2018年度「大津エンバワねっと報告会」

◾️昨日は地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の報告会でした。朝8時半から15時前までびっしり。学生4チームは、しっかり準備をして報告してくれました。報告はパワーポイントによる口頭発表と、ポスター発表。ポスター発表では地域の皆さんからいろいろご意見をいただき、また評価もしていただいたようです。報告会の後の交流会では、学生チームの皆さんは地域の皆さんとの交流を楽しんでいました。なかなか素敵な風景でした。指導している教員としては、さらに引き続き、この教育プログラムが提供する実習を履修して欲しいのですが、さてどうなることでしょうね。継続することで価値が生まれてくるんですけどね。

◾️「大津エンパワねっと」とは、学生が地域に出て地域の皆さんと一緒に地域の課題を解決・緩和するためにプロジェクトに取り組む教育プログラム…といえばわかりやすい話しなのですが、やってみるとそんなに簡単ではないことがわかります。学生の皆さんが過ごしてきた、小中高大という学校の制度の中では、基本的に、個人の努力がストレート評価されるわけですが、「大津エンパワねっと」では、個人の努力に加えて学生チーム内の調整が必要になります。時に、意見の食い違いが生まれますが、それを乗り越えないといけません。もちろん、地域の皆さんとの調整も必要になります。自分たちが考えたことがそのまま地域で通用するわけではありません。様々な調整の段階が存在し、簡単には自分の思うようにはいかないのです。もっとも、世の中は普通そういうものなのですが。コスト・ベネフィットのような発想からすると「もっと簡単に単位が取れる授業と比較して割りに合わないよね」と考える人がいるかもしれません。また、「どうして自分ばっかりいろんなことをしなくてはいけないのか…」と不満に思う人もいるかもしれません。チーム内で頑張っているメンバーの努力にタダ乗りすること、いわゆるフリーライダーに対する不満ですね。あくまで推測でしかありませんが。

◾️まあ、ちょっと考えてもなかなか大変なわけなのですが、その一方で、そのような大変なのことをなんとか乗り越えて、考え方や立場の違う人と協働し、なんらかの「成果」をチームの仲間や地域の皆さんと共有する…そのようなプロセスを経験することは、きっと大きな財産になると思います。知識だけだなく、このような体験がその後の人生の展開に大きく影響していくはずです。交流会の様子を拝見しながら、社会学部の教務課長さんと雑談をしましたが、その雑談の中でも、大学時代にこのような経験をすることの大切さや、それを支える学部を超えた教学組織の可能性等について、いろいろ意見交換をすることができました。

◾️「大津エンパワねっと」の報告会が終了した後は、いったん帰宅して、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。大津市民駅伝に出場した龍谷大学の教職員チーム(3チームか4チーム)の皆さんの慰労会があり、私はもちろん「エンパワ」の報告会があったので走っていませんが、監督に呼ばれて慰労会だけ参加させていただきました。こういう場があると、ふだんなかなか会えない教職員の皆さんとお話ができてありがたいですね。この慰労会でも、親しい職員の方と大学の地域連携や教育プログラムのあり方について、いろいろお話をすることができました。退職まで後8年ですが、職場の仲間といろいろ夢を語り合えることは幸せなことだと思っています。

社会共生実習を盛り上げたい!!

▪️現在、「社会共生実習支援室」のスタッフの皆さんと一緒に、社会学部の看板プログラムでもある「社会共生実習」をより一層盛り上げるために、様々な企画を考えています。そのうちのひとつは、2回生を中心とした履修者と3回生以上の修了者との交流会を開催することです。先輩から後輩へ、様々な思いが伝わればと思っています。私は、「社会共生実習」のひとつのプログラムである「大津エンバワねっと」の担当者ですが、この交流会の企画運営に参加します。

▪️以下は、昨年度の報告書です。

2018年度「大津エンパワねっと報告会」

▪️先月のことになりますが、9月27日、瀬田東学区市民センターで、「大津エンパワねっと」瀬田東学区で活動しているチーム「セたから」と「えんらく」の報告会が開催されました。夕方17時からの開催でしたが、たくさんの地域の皆さんにご参加いただきました。学生たちが前期の活動で「発見」した課題や今後の展望等について、忌憚の無いご意見をいただきました。ありがとうございました。

▪️「大津エンバワねっと」では、瀬田東学区とともに、中央学区を中心とする中心市街地でも学生たちが活動しています。その中央地区でも、12日(水)、中央学区市民センターで報告会が開催されました。予定では、7月末に瀬田東学区と中央地区が一緒に報告会を開催する予定でしたが、台風のために延期になりました。そのため、会場を2カ所に分けて開催することになりました。中央地区の報告会に関しては、facebookのアルバムをリンクしました。青地に白い「f」と書かれているマークをクリックしてください。facebookのアルバムをご覧いただけます。

後期の「大津エンパワねっと」の授業が始まりました!!

▪️昨日から、後期の授業が始まりました。私が担当する授業は今日から。1限に打ち合わせをして、2限は地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の授業を行いました。この「大津エンバワねっと」では、前期に地域で学生たちがお世話になっている方達をお招きして報告会を実施することになっています。ところが、台風で延期になりました。「大津エンパワねっと」の活動は、大学に隣接する瀬田東学区と、中心市街地の中央地区の2箇所になりますが、中央地区については12日に報告会を中央学区市民センターで開催しました。瀬田東学区は来週になります。

▪️今日は、すでに報告会を済ませた中央地区で活動するチーム「しんごうブラザーズ」とチーム「サクらんぼ」から、前期の活動で見えてきた地域の特性や地域課題の特徴と、同時に浮かびあがってきた課題等について報告が行われ、全員で討論を行いました。すでに地域の皆さんから様々なコメントをいただいた上での報告になります。地域の皆さんの鋭いご指摘や、自分たちが活動の中で気がついたこと、専門家の指摘…様々な事柄が学生の皆さんの中で良い具合に発酵してきているように思います。個人的な見解ですが、例年の学生チームのテーマよりもハードルの高いテーマで頑張っています。まだゴールは先のことになりますが、そこに向かう手かがりは得られたのではないでしょうか。瀬田東学区の報告会は来週開催され、そこでの地域の皆さんからのご指摘を踏まえた前期のまとめの報告が行われる予定です。