「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

氷

■自宅の玄関前に、睡蓮鉢を置いてあります。鉢には、スイレン等の水生植物が植えてあり、ヒメダカも飼っています。そのヒメダカ、今は底の方で冬眠中⁈のはずです。水草に隠れてじっとしています。今朝はこの鉢の水面が凍りました。よほど寒かったのか、結構な暑さの氷ができていました。ちょっと、びっくりしました。

■この程度の寒さだと、琵琶湖にはほとんど影響しないのかな。それともするのかな。そのあたり、よくわかりません。2年連続で琵琶湖の全層循環が起こっていないのですが、今年はどうなるでしょう。この寒さが続く中で、表層の酸素を含んだ湖水が冷やされて重くなり、琵琶湖の北湖の底に沈んでいくことで、湖底に酸素が届く…そうなったらいいのですがね。

ひさしぶりの高島「ワニカフェ」

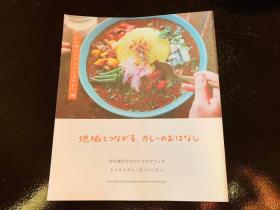

■ひっ…さしぶりに、高島の「ワニカフェ」にお邪魔しました。最近、facebookの更新はストップされているし(おそらくお考えがあって)、どうされているのかなと思っていましたが、岡野将広さんご夫妻、お元気にされていました。ランチを頂くためにお店に伺ったのですが、お客さんがいっぱいで大変お忙しくされていました。もちろん、コロナ対策をしっかりされた上でですので、大変だと思います。このコロナ禍の中で、応援している知り合いのお店や、親しくさせていただいているお店が、忙しくされているということは、基本的には良いことだと思うんですが、どうなんでしょうね。ともかくお会いできて嬉しかったです。

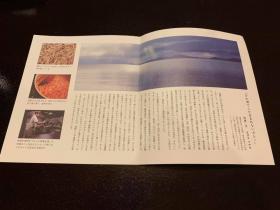

■コロナでかなりお疲れのようではありましたが、店内の黒板にチョークで書かれたメッセージからは、お店のコンセプトがよりクリアに、よりシャープに発信されているように感じました。店内には、食材を提供してくださる、連携されている有機農家の写真も飾ってありました。「ワニカフェ」は、地元の有機農家の野菜を使った料理がとても美味しいお店です。身体にも気持ちにも優しいお料理です。それから有機農家と連携した「高島マーケット」、素晴らしい社会的な取り組みだと思います。頑張っておられます。今日は仕事に集中されていたので、別の日にまたご飯をいただきに行きお話しを伺いたいと思います。お土産に、琵琶湖のエビを使った「ワニカフェ」の「びわ湖川エビスパイスカレー」(レトルト)を購入しました。琵琶湖の沖島の猟師さんが獲った琵琶湖のエビを素材として製造されたカレーです。

■この「びわ湖川エビスパイスカレー」を紹介するパンフレットに、「びわ湖でしか生まれないカレー」(写真・文 オザキ マサキ)に、岡野さんのことが次のように書かれていました。

彼は移住先の滋賀県高島市で2013年にカフェを開いた。開店当初は、地方で食材を揃えることの難しさにびっくりしたという。彼が修行をしていた京都や大阪では、いつでも、使いたい食材が簡単に入手できるからだ。そこで彼は、自分がほしいものではなく、その土地に、その時期にしかない食材を使うことにした。しかし、限られた食材に合わせて料理を作ることは簡単ではなく、ひたすら食材を研究し、創意工夫を重ねるしかなかった。だが結果的にそのことがお店の骨格となり、県外からも客が訪れる人気店になった。ぼくも写真を撮るときは、こちらが被写体に合わせていくことを意識しているので、彼のその姿勢にはとても共感を覚えた。そして、「カレーを通してびわ湖を知ってほしい」という想いでつくったのが『びわ湖川エビスパスイカレー』だ。

■素晴らしいですね。私もとても共感します(特に共感したところ、太字にしました)。フランスの人類学者、レヴィ=ストロースが、「プラクシス」と「ポイエーシス」の概念について説明している講演録を読みました。ここではこれらの概念について説明はしませんが、岡野さんの料理人としてのスタイルは「ポイエーシス」だと思います(自分の備忘録として書いておきます)。素敵です。また、以前にもワニカフェについて書いた時に説明したと思いますが、ワニカフェは、生産者と消費者のふたつの輪が繋がることを目指して経営されています(爬虫類のワニとは違うわけですが、店内の黒板に描かれたチョークのイラストには、さりげなく、琵琶湖から上陸してきたワニが描かれています)。「高島マーケット」も、この「びわ湖川エビスパイスカレー」にも、そのような岡野さんご夫妻の思いがギュッと詰まっていると思います。これからの時代、こういったローカルで小さな互いを支え合う仕組み、広い意味での共助の仕組みが、とても大切になってくると思います。このようなローカルで小さな互いを支え合う仕組みは、おそらくイヴァン・イリイチのいう「自立共生」(Conviviality : コンヴィヴィアリティ)という概念と関係しているはずです。

■私は、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としても、岡野さんご夫妻のように「琵琶湖のことを思ってお店をされている店主さんたちと、もっともっと親しくなりたいな〜。お話を伺いたいな〜」と思っています。

Minamata | Official International Trailer | In Cinemas 2021

■私は映画をあまり見ませんが、それでもジョニー・デップといえば、「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」という娯楽映画をすぐに連想します。そのジョニー・デップが主演する映画「MINAMATA」が公開されることになりました。デップが演じるのは、水俣病の実状を追ったアメリカ人の写真家ユージン・スミスです。

■ユージン・スミス(1918年〜1978年)は、第二次世界大戦中、写真家としてアメリカ軍に従軍し、沖縄戦で日本軍の迫撃弾の爆風により全身を負傷し、左腕と顔面(口蓋)に重傷を負いました。戦争写真家として知られるようになったスミスは、戦後は「LIFE」でもフォトエッセイを連載していたようです。そして、1971年から1974年までの3年間、水俣病患者多発地域であった水俣市月ノ浦に妻と一緒に住み込んで、水俣病患者や被害者運動の写真を撮り続けました。その時の写真は、のちに写真集になります。私もスミス夫妻の写真集の日本語版を所蔵しています。大変貴重な写真集です。ここには、有名な胎児性水俣病の少女を母親が抱いて入浴させている写真「入浴する智子と母」もおさめられています。ジョニー・デップが「MINAMATA」をプロデュースして自ら主演することになったきっかけは、この写真集を見たことにあるようです。どのような映画なのか、大変興味があります。

シェアとオンラインのコーヒー店

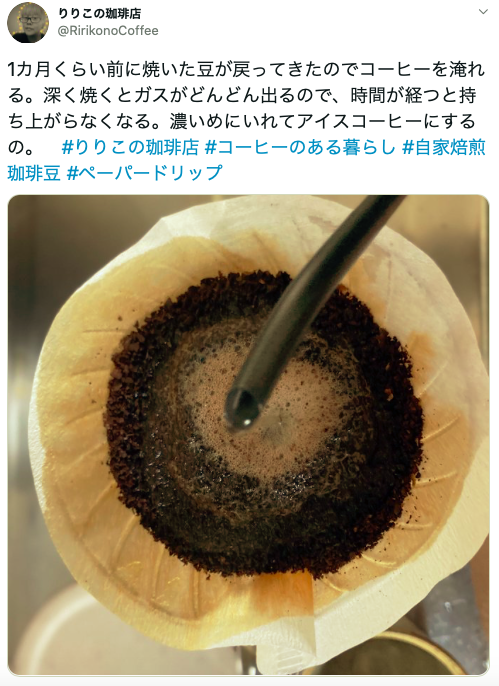

■りりこさんは、東京にお住まいのお友達です。10年以上前のことになりますが、ネットを通して親しくなったブロガーの皆さんとのつながりの中で、りりこさんとも知り合いになりました。東京のまち歩きのイベントで、実際にお会いしたこともあります。普段は、NPOや地域づくりのお仕事、映画の上映会…様々な市民活動をされておられます(私の理解が正しければ、ですけど)。

■今日は、Twitterでりりこさんの珈琲店のことを知りました。アカウントは「りりこ珈琲店」。どこでお店を開店されのかとお聞きしたところ、コーヒーはオンラインやイベントでの販売の珈琲店なのだそうです。しかも、コーヒーの焙煎もご自分でされています。もし、お店も焙煎も全部自前でとなると、それなりに大変ことになりますが、りりこさんの場合は、池袋にある焙煎店を9人の方達(店長)さん、そして複数の登録されている方達と、その焙煎機をレンタルされているのです。シェアコーヒー焙煎店ですね。しかもレンタルはお2人で。店長Aさんと店長Bさん。漫画家の藤子不二雄さんのようですね。毎週木曜日の夜だけの営業です。【so good coffee】という名前の焙煎店です。

■りりこさんのコーヒー店は、友人と焙煎機のレンタルをシェアして、ネットで宣伝してオンライン販売という形式です。りりこさん達の「思い」や「志し」を理解してくださる方達のイベントで販売されています。お金をかけずに、人とのつながりの中で、自分の思いを形にしていく。儲けることよりも、「思い」や「志し」を実現していくことを大切にされているわけです。ここには、いろいろヒントがあると思います。

■以下は、共同で店長をされている方のメッセージ。大切なことですね。転載させていただきます。フェアトレードと、安心・安全、オーガニックを大切にコーヒーを販売されておられます。

店内で自家焙煎したコーヒー豆を提供します。

【so good coffee】は、唯一無比のJBのようなFEEL SO GOODなテイスト+社会をちょっと良くするSOCIAL GOODなアクションで、毎日のコーヒーを心から楽しめるSO GOODなコーヒーに変えます。毎日のコーヒーは、誰も悲しませることなく楽しみたいですよね。

【so good coffee】が選ぶ生豆は、厳選されたフェアトレードや有機栽培など、しっかりトレースされたものしか使いません。ほんの僅かな販売量でも、サスティナブルな社会に寄り添います。もしあなたが旅行者なら簡単に想像できるでしょう。現地で生豆を洗う水を飲むのは、相当な勇気が必要です。さらに生豆は長い航海に耐えるため、JAS有機認証生豆以外はポストハーベスト(防虫剤・防カビ剤)で燻蒸されています。JAS有機認証生豆はポストハーベストが使われていないですが、その分カビやカビ毒のリスクが高くなります。しかし、焙煎するほとんどの生豆は、輸入された麻袋からそのまま焙煎機に投入されています。

【so good coffee】は焙煎前に欠陥豆を取り除き、汚れを落とすために温水で何度も洗い、綺麗に見やすくなった生豆から更に欠陥豆と取り除きます。安全で美味しい豆だけを焙煎するから、安全で美味しいコーヒーがであがります。焙煎技術は、(一社)日本焙煎技術普及協会、通称アームズの指導を受けた高い技術が保障します。

コーヒーを飲むとトイレが近くなる、飲み過ぎるとお腹を壊す・・・本当は汚れているからかもしれません。【so good coffee】は綺麗に洗った良質な豆だけを焙煎するから、安心して飲むことができます。苦いコーヒー、酸っぱいコーヒーも・・・深煎りでも焦がすことがないから決して苦くないし、浅煎りでも酸っぱくなくフルーティーです。これまでのコーヒーの常識は、本当に常識でしょうか。コーヒー本来の美味しさが味わえるアームズ式焙煎こそが、これからの本当の常識としてに広まることを願い【so good coffee】を始めました。

ぜひお試しください。毎日の自分のために、大切な家族と共に。プレゼントにもきっと喜ばれます。安全で、美味しくて、誰も悲しませることのない、みんなを笑顔にするコーヒー豆です。木曜の夜だけのお店です。

伊吹山、大雨、シカ

■高橋滝治郎さんのfacebookへの投稿です。高橋さんとは、以前、一緒に仕事をさせてもらったことから今でもはfacebookを通して交流させていただいています。高橋さんは、伊吹山の麓にお住まいになり、伊吹山の環境保全に地域の皆さんと取り組んでおられます。で、投稿を拝読して驚きました。大変なことになっています。

■伊吹山は高山植物の花が美しく咲くことで有名ですが、そのようなお花畑がニホンジカの食害で大変被害を受けています。そこに今回の梅雨の大雨です。高橋さんも書かれていますが、「登山道だけでなく中腹斜面を広範囲にわたってえぐり、大量の土や石を押し流し」てしまいました。山の中腹なのですが、斜面にゴロゴロと礫が溢れています。まるで河原のようです。高橋さんは、このままいくとどんどん崩壊するのではと危惧されています。伊吹山、普段は地元の皆さんによって環境が保全されているわけですが、今回は、素人考えではありますが、行政等の積極的な支援も必要なのではないでしょうか。

「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会

■以前の投稿にも書きましたが、高島市では、「全国棚田サミット」が開催される予定になっています。コロナで1年延期になりましたが、このサミットを契機にして、高島市内の中山間地域を活性化していくための取り組みが始まろうとしています。

■水曜日の晩、高島市役所で「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会が開催されました。市内の中山間地域にある10集落の世話役の方が参加されました。そして、私も含めた龍谷大学の教員5名(社会学部2名、農学部3名)もアドバイザーとして参加しました。アドバイザーの5名はZoomでの参加です。当初、私自身は市役所にいく予定にしていたのですが、社会学部の臨時教授会等が開催されたことから、私も含めて全員がZoomでの参加になりました。

■会議の場の会話は、Zoomでは聞き取りにくいこともあり、どこまで理解できたのかという不安もありますが、なんとかそれぞれの集落の状況をお聞きかせいただくことができました。大変興味深かったです。現在の農村は、農村とはいっても農家ばかりではありません。田畑等をお持ちではあっても自分で耕作せず人や団体にお願いする、いわゆる「土地持ち非農家」の方たちも多数暮らしておられます。水田は人に任せて、自分は自給用の野菜だけを栽培しているような方もおられます。また、これは高島市に顕著な特徴かもしれませんが、高島市の豊な自然が気に入り、転入されてこられた方たちも多数お住まいです。農村とはいっても多様性があります。

■この会議の場で私自身は、まず、集落内の多様な人材に活躍してもらうことが大切であることをお伝えしました。若者、女性、他所から転入されて来たたち、できるけ多様な立場や視点から、集落や地域の課題や目標、そして大切したい魅力等、様々な意見が出てくる必要があると思うからです。そのような中で、地域の再評価が進むことが大切です。

■もうひとつ、どうしても集落内の取り組みや作業ばかりに目が行きがちだけど、集落間の連携が大切であるというお話もさせていただきました。それぞれの集落の強みや持ち味を活かしあいつつ、連携しながら、地域全体として浮上していけるようにする必要があると考えるからです。また、農村だけでなく地域の様々な食品メーカーや飲食店や観光施設とも連携していく必要があるのではないかと思います。

■そのような連携のな中で、お互いを活かしあえる相補的な関係のネットワークが生まれてくると高島市の強みになっていくとも思います。ネットワークの構築のためには、日常的なレベルでコミュニーケーションや関係づくりを行っていくための「場づくり」が欠かせないとも思います。「高島市棚田地域振興協議会」もそのような場のひとつになればと思います。そのためにはICT技術の活用も積極的に使っていくべきだと思っています。私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、このITC技術の活用という点で何かお手伝いができるかもしれません。

■これから、秋の「高島市棚田地域振興協議会」の発足に向けて、龍谷大学のアドバイザー、高島市や滋賀県の職員の皆さんと一緒に、10集落のヒアリングに出かけることになっています。ヒアリングをさせていただく中で、集落の目標と取り組みを明確にしつつ、地域全体のネットワーク作りのためのアイデアを高島市の皆さんと「共創」できたら良いなと思っています。

第32回地球研地域連携セミナー「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」

Part 1

Part 2

■第32回地球研地域連携セミナー「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」の動画です。Part 2.の最後の方で特定非営利活動法人「琵琶故知新」からお話をさせていただいます。30分過ぎあたりですかね。私、好き放題話していますね。どうかご容赦を。でも、自分の気持ちをストレートに話させていただきました。「他人事を自分事として考えられる人たちが、少しずつ横につながって、支えあって…」。ありがとうございました。

UNDER WATER

■Twitterで、たまたま、この「UNDER WATER」のことをを知りました。一級建築士のイノウエ ダイスケさんのサイトです。美しいです。「日本の川に棲む魚や生き物が好きです。少しずつ消えていく自然や、そこで暮らす生き物の姿かたちを写真や映像に残しています。子どものために京都の淡水魚図鑑を作ろうと奮闘中」…とのことです。このサイトの中にある「diary」では、次のように幼い頃のことを振り返っておられます。

図鑑、良いですよね。

今もですけど、暇さえあれば図鑑をながめている子どもでした。

特に乗り物図鑑と生き物図鑑はぼろぼろになるまで何度も何度も読みました。

今もこうして生き物と触れ合って楽しく暮らせているのも、家の本棚に図鑑があったからだと思っています。

いや、これ大げさじゃなくて本当にそう思ってます。

■子どもの時の経験って、とっても大切ですね。私の子どもはすでに30歳を超えてしまいましたが、幼い孫については、これからどんなふうに成長していくのかとても気になっています。子どが幼い時は、働いて育てるだけで精一杯でした。まあ、そのことはともかく、イノウエさんは幼い頃に夢中になった図鑑をきっかけに、今では本物の淡水魚の素晴らしい世界を大切にされています。その気持ちが、画像や動画に表現されているなあと思いました。今度は、ご自身のお子さんのためにこういった美しい写真や動画を元に図鑑を作ろうとされているのですね。親子とを通じて素敵なことが伝わっているように思います。素敵なお父さんですね。

■自分が子ども時代、高度経済成長の真っ只中でした。私が暮らしていたような工業都市の郊外の住宅街では、下水道が普及しておらず、家庭排水は川に流れ込んでいました。川は非常に汚かったな〜。とても近寄る気になりませんでした。子どもの頃は、生き物にあまり縁がありませんでした。虫取りぐらいかな。再び私が生き物に関心を持ち始めたのは、成人後もずっと後のことになります。以前勤務していた琵琶湖博物館の開設準備や学芸員の仕事を通じて淡水魚に関心を持つようになりました。淡水魚の世界、水墨画のようでもあり、美しいなあと思います。

■そのような「世界観」をイノウエさんは、美しい動画にもされています。

湧水河川につながる水路で泳ぐ魚

浅瀬で泳ぐオイカワ

カワムツの稚魚たち

琵琶湖流入河川の魚たち

小川で泳ぐオイカワの幼魚

「沖縄戦デジタルアーカイブ〜戦世からぬ伝言〜」、そして「流域アーカイブ」へ。

■沖縄タイムス社、渡邉英徳さんの研究室(首都大学東京→東京大学)、GIS沖縄研究室で、沖縄戦の推移を地図と時間軸で表現した「沖縄戦デジタルアーカイブ~戦世からぬ伝言」を制作されています。以下のようなものです。上の動画からもその様子を理解することができますが、実際にご覧いただければと思います。

沖縄タイムスに掲載された沖縄戦体験者の証言と、戦没者名簿から読谷村出身者の戦没地、沖縄戦時に撮影された写真を地図に重ね合わせた。地図は1945年当時の航空地図と1948年の地形図、そして現在の地図と航空写真から成る。沖縄戦時と現在とを比べながら、沖縄戦体験者と戦没者の足取りをたどり、貴重な証言を読みながら、沖縄戦の実相に触れることができる。

■渡邉英徳さんは、アメリカ軍によって広島や長崎に投下された原爆の被爆に関しても、アーカイブを制作されています。こちらもご覧いただければと思います。

ナガサキ・アーカイブ

ヒロシマ・アーカイブ

■このような仕組みを、広い意味での環境保全にも役立てることができると思っています。例えば、ある流域の皆さんに、「どのように身近な水辺環境を利用していましたか…」と、古い地図(旧版の地形図)を元にインタビューさせていただきます。その際は、上田洋平さんが発案した「心象絵図」の中にある「五感アンケート」ような、身体の奥底に眠っている体験も語っていただく必要があろうかと思います。あれば、古い写真も拝見してインタビューを行う。そのようなデータを、デジタルアーカイブにしてみたらどうなるのか…。「流域アーカイブ」ですね。博物館とも連携してできないかなあ…。そのようなことを妄想しています。いろんな人々の体験が蓄積していくことによって、そこから何かが立ち上がってくるような気がします。