並松さんの退職とOG川端さんの訪問

▪︎長年にわたり「大津エンパワねっと」を支えてくださった嘱託職員の並松やよいさんが、5月29日でご退職になりました。長い間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。並松さんには、いろいろ細かな気配りをしていただくとともに、支えていただきました。並松さんにお別れのご挨拶をするため、エンパワ6期生の五十嵐拓くんもエンパワ事務室にやってきてくれました。こういう学生の気持ちも、素敵だな〜と思います。そして、なんと驚いたことに、滋賀県庁に就職したエンパワ4期生の川端悠佳さんも、エンパワ事務室にやってこられたのです。

▪︎私は、たまたまエンパワ事務局のオフィスにいたのですが、扉があいて川端さんが入ってきたのです。「おっ、川端さんじゃないの!!」びっくりして声をあげると、「せんせー、名前覚えていてくれたんですか〜」と、お互いを懐かしむモードに突入しました。川端さんは、「大津エンパワねっと」で、大津市の中心市街地にある商店街が実施した「100円商店街」を盛り上げるために、様々な活動に取り組みました。もちろん、川端さんは、並松さんが退職されることはご存知ありませんでした。川端さんは、滋賀県庁志望者のための説明会を開催するため、母校に来学されていたのです。開催予定時間まで時間的な余裕があったことから、懐かしくなってエンパワ事務室にも寄ってくれたとのことでしたて。嬉しいですね〜!たまたま偶然なのですが、川端さんもお世話になった並松さんと会うことができました。なんて素晴らしいタイミングなんでしょう。感動しました‼︎

エンパワ8期生の全体講義

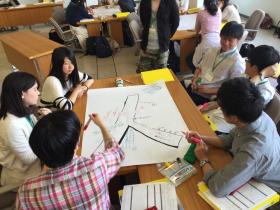

▪︎金曜日は、「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」の講義でした。最初に事務連絡をしたあと、まずは「大津エンパワねっと」の活動地域である瀬田東学区と中央地区の2ヶ所での「地域デビュー」(地域の方達にお話しを伺う&簡単な町歩きをする)のあと、感じたこと・考え方ことを、「ワールドカフェ」の方法を使って全体で共有することにしました。授業の進行については、私が担当しているのですが、どうもあまりうまく進めることはできなかった…という感じでしょうか。この「ワールドカフェ」に関しては、学外の中高年の方たちを対象としたセミナー等で経験を積み重ねてきてはいるのですが、その時とは同じようにはいきませんでした。まあ、こういうこともありますね。

▪︎金曜日は、「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」の講義でした。最初に事務連絡をしたあと、まずは「大津エンパワねっと」の活動地域である瀬田東学区と中央地区の2ヶ所での「地域デビュー」(地域の方達にお話しを伺う&簡単な町歩きをする)のあと、感じたこと・考え方ことを、「ワールドカフェ」の方法を使って全体で共有することにしました。授業の進行については、私が担当しているのですが、どうもあまりうまく進めることはできなかった…という感じでしょうか。この「ワールドカフェ」に関しては、学外の中高年の方たちを対象としたセミナー等で経験を積み重ねてきてはいるのですが、その時とは同じようにはいきませんでした。まあ、こういうこともありますね。

▪︎「ワールドカフェ」のあとは、グループづくりを行いました。「地域デビュー」を行ったことをもとに、「自分はどちらの地域で活動するのか」を決めてもらいました。当然のことながら、どちらにも決めかねる人も出てくるのですが、最後は、なんとかどちらかに決めてもらうことができました。その上で、関心のあるテーマごとに、チームを自分たちで作ってもらいました。あまり時間をかけることなく、5人から6人のチームが出来上がりました。今後は、このチームで、前期には、活動テーマを明確にして、課題「発見」することになります。後期は、その課題を「解決」するためのプロジェクトを地域の皆さんのご協力を得ながら展開していきます。そして、最終的「成果」を共有できるように頑張って取り組んでもらいたいと思います。

▪︎トップの写真は、「地域エンパワねっとⅠ」の授業を行っている1号館6階の教室から撮ったものです。瀬田丘陵の森は、新緑真っ盛りです。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー中央地区

▪︎5月1日(金)は、先週の瀬田東学区での「地域デビュー」に引き続いて、中央地区での「地域デビュー」になりました。9時に中央学区市民センターに集合して、まずは中央学区自治連合会の我孫子会長からお話しをいただき、その後は、地域の皆さんから「屋台形式」でお話しを伺いました。先週の瀬田東学区の「地域デビュー」に関するエントリーでもお伝えしましたが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。この日は、学区自治連合会、学区社会福祉協議会、体育振興会/子ども育成連絡協議会、中心市街地活性化協議会、大津の町家を考える会、大津市役所都市計画部の都市再生課の皆さんにご出席いただき、学生たちに、それぞれの団体の地域での取り組みに関してお話しをいただきました。

▪︎地域の皆さんからお話しを伺ったあとは、2グループに分かれて中央地区での「まち歩き」をしました。先週の「瀬田東学区」は、元々、東海道沿いの農村地帯てあったところが、1969年に国鉄瀬田駅(学生の皆さん、当時はJRではなく国鉄でした…)の開業に伴い、急激に住宅地化していった地域でした。今回の中央地区は、江戸時代から続く、宿場町・港町・門前町です。現在でも、伝統的な町家が多数残っている宿場町の風情を感じ取ることのできる街並みがあります。しかしながら、町家が継承されず更地になり、そこにマンションが次々と建設されている地域であります。学生の皆さんには、地域の皆さんのお話しと、このような風景から、中央地区の事情が理解できたのではないかと思います。

▪︎来週は大学での授業になりますが、いよいよ活動する地域を決めて、同時に、グループ分けも行います。今時の学生の皆さんは、このグループ分けがとても心配なんだそうです。でも、知らない学生と一緒のチームになり、その学生仲間と力を合わせて、これまたよく知らない地域の皆さんと一緒に活動に取り組むことにこそ、価値があるんだと思います。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー瀬田東

▪︎金曜日の1・2限は、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」8期生の授業です。24日は、これから実際に活動する地域=瀬田東学区を歩いて、地元の皆さんにお話しを伺う「地域デビューin瀬田東」が行われました。次週の5月1日(金)には、大津市の中心市街地のエリアである中央地区で「地域デビューin中央」が行われる予定です。

▪︎この日、学生たちは午前9時に瀬田東学区の市民センターに集まりました。そして、2チームにわかれて、学区内にある月輪集落を中心としたエリアを1時間ほど「まち歩き」しました。この日は、日差しも強く、少々汗ばむような天気でしたが、農村地帯が急激に住宅地化していったこの地域の歴史を風景のなかに読み取ってくれたのではないかと思います。先週の授業では、あらかじめ瀬田東学区の歴史について講義をしたので(もちろん、もうひとつの活動地域である中央地区についても講義をしました…)、そのことも良い効果を生んだように思いました。

▪︎「まち歩き」をしながら、偶然すれちがった地域の皆さんとちょっと立ち話をしてみたりもしてみました。どの方たちも、丁寧にお話しをしてくださいました。学生たちからすれば、地域への親近感が湧いてきたのではないかと思います。そのうちのお一人の方は、今年度から子供会の役員さんをされるとのことで、「エンパワね学生さんたちですか? 今年、子供会の役員をしてるいので、よろしくお願いしますね!」と声をかけてくださいました。この地域と大学との関係が、成熟してきていることの証拠かと思います。ありがたいことです。

▪︎「まち歩き」の後は、瀬田東学区市民センターに戻り、自治連合会や学区社会福祉協議会等に所属されている団体の関係者の皆さんに、お話しを伺いました。私たちは「屋台方式」と呼んでいますが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。地域の皆さんには何度も同じお話しをしていただかなくてはいけませんが、少人数のグループでお話しを伺うほうが、いろいろ質問もできて学生にとっては良い機会になることもあり、このようなやり方を毎年地域の皆さんにお願いをしています。

瀬田丘陵は春。

▪︎午前中、「地域エンパワねっとⅠ」(地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース)の第3・4回目の授業でした。来週は大学に隣接する「瀬田東学区」、再来週は大津市の「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)を学生たちが訪問し、まち歩きを行うとともに、地域の関係者の皆さんからお話しを伺うことになっています。そのため、「瀬田東学区」と「中央地区」の概況や基礎的な知識について講義しました。

▪︎現在、エンパワ7期生と8期生の授業が同時に動いています。旧カリキュラムから新カリキュラムに切り替えていくために、2つの学年がひとつのセメスターで重なっているのです。8期生の教室は、1号館の6階にある大きな部屋です。この部屋の窓からは、瀬田丘陵の森がよくみえます。トップは、窓から写したものです。春らしい美しい風景です。

「大津エンパワねっと」8期生スタート!!

▪︎「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が、10日から始まりました。今年度から、「地域エンパワねっと」の開始が1セメスター前倒しになりました。カリキュラムが新しくなったのです。従いまして、今年の前期だけ、旧カリキュラムのエンパワ7期生と新カリキュラムの8期生が同時に中央地区と瀬田東学区の2地域で活動することになります。

▪︎「大津エンパワねっと」8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が、10日から始まりました。今年度から、「地域エンパワねっと」の開始が1セメスター前倒しになりました。カリキュラムが新しくなったのです。従いまして、今年の前期だけ、旧カリキュラムのエンパワ7期生と新カリキュラムの8期生が同時に中央地区と瀬田東学区の2地域で活動することになります。

▪︎「大津エンパワねっと」は、文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)の採択を目指して、2006年1〜3月の3ヶ月間、複数の教員が土日も集まりディスカッションをするなかで企画されました。2007年4月に申請、その後、文部科学省の審査、面接等が続き、夏には「現代GP」に採択されることになりました。「大津エンパワねっと」のプログラムは2007年の後期から始まりましたが、実際に学生=1期生が活動を始めたのは2008年度の後期からになります。そこから数えると8年目、採択された段階からすると9年目に突入しました。

▪︎現在では、様々な大学の広報に登場するようになり、あえていえば社会学部の看板プログラムに成長した…ようにも思います。それと同時に、ずいぶんこのプログラムにエネルギーと時間を投入してきました。おかげさまで、先輩から後輩へと、創意工夫を付け加えながら活動を継承すことができるようになりました。様々な実践の蓄積を残せるようになってきました。

▪︎さて、今日のプログラムですが、以下の通りです。あまり得意ではないのですが、アイスブレークやワークなどにも取り組みました。これだけご覧になっても、よくご理解いただけないと思いますが、記録としてアップさせてください。

▪︎本日の授業のねらい

(1)「大津エンパワねっと」の趣旨とねらいを、もう一度きちんと理解する。

(2)「地域エンパワねっと」の内容、手続き等をしっかり把握する。

(3) 学科の壁を超えてお互いを知りあい、お互いの考えを語り合う。▪︎授業の流れ(あくまで目安)

9:20 授業開始

9:25 開講のあいさつ 「大津エンパワねっと」の趣旨とねらい9:40 担当教員の紹介 アシスタントの紹介 大津エンパワねっと事務局の紹介

9:55 「地域エンパワねっとⅠ」について 資料をもとに説明!!

・たくさんの資料をもとに説明するので、集中して聞くこと!!

10:35 シート記入(休憩)

10:50 ワーク1「知りあい、語り合う」

・「お誕生日」はいつ ?

・自己紹介/お互いの問題意識/「これ得意やねん!! / これ好きやねん!!」

︎2名 → 4名 → 6名11:50 ワーク2「大津エンパワねっとへの思いを表現する」

12:20 来週の講義の内容 と「地域デビュー」について

4月24日(金):瀬田東学区、5月1日(金):中央地区12:30 後片付け

13:35 講義終了

▪︎大学の授業は昨日から始まりました。私の担当分は今日からでした。金曜日は、1・2・4・6限と授業が集中しています。後期からは、5限も入ります。1・2限が「地域エンパワねっとⅠ」の授業です。3限はオフィスアワー、非常に厳しい状況です。というのも、ウイークデーは研究部長が出席しなければならない会議が入る可能性が高いので、結果として、金曜日に集中せざるを得なかったのです。体力的にはなかなか大変ですが、2年間はこれで頑張るしかありません。

(このエントリーの写真は、8期生を一緒に担当している長上深雪先生が撮られた写真を借用しています。長上先生、ありがとうございました。)

エンパワ3期生に呼び止められ…

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎気分が良くなり奈良の自宅に帰宅する途中、京都駅西改札口前で、京都駅で「せんせー‼︎」と呼び止められました。地域連携型教育プログラム「大津エンパホねっと」コースのエンパワ3期生のお2人でした。お2人ともお仕事の帰りだとのこと。短い時間の立話しではありましたが、盛り上がりました!お2人は、エンパワ3期生の同窓会を企画しているそうです。教員の私達も呼んでくださるとのこと。楽しみだな〜、エンパワの同窓会‼︎

「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」

▪︎昨日は卒業式でした。卒業式に先立ち、「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」が開催されました。毎年、卒業式の日に、この「卒業生を送る会」を開催してきましたが、こんなに多くのみなさんが参加してくれたことは、初めてではないかと思います。卒業式の前には、サークルの後輩や仲間と、卒業を祝うシーンが、キャンパスのあちこちでみられますが、5期生のみなさんは、なにはともあれはこの「卒業生を送る会」に駆けつけてくれました。「卒業生を送る会」では、5期生の担当教員からお祝いのスピーチが行われました。また、「エンパワ」に関するアンケートにこたえてもらいました。そして最後には、記念の集合写真を撮りました。

▪︎4月からは、新しいカリキュラムのもとで、8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が始まります。私は、8期生の主担当になります。主担当の教員として、5期生も含めた「エンパワ」の先輩たちに心から感謝したいと思います。ここまで「エンパワ」が続けてこられたのも、先輩のみなさんが、地域のみなさんと苦労しながら取り組んでこられた活動の「蓄積」のおかげだからです。そのような「蓄積」が、大学と地域社会の成熟した連携関係を生み出すことにもつながっています。また、「大津エンパワねっと」は、学内外で、龍谷大学社会学部の看板教育プログラムとして認められるようになりました。「エンパワ」で実践できた活動は、世の中一般からすれば、とても小さな活動にしか過ぎません。しかし、この小さな活動からみなさんが経験したことは、みなさんの人生にとって大きな意味をもつに違いないと確信しています。社会人として活躍してください。期待しています。

再会

▪︎先々週の土曜日の話しになります。「東京スカイツリー」に登ったあと、ずっとご無沙汰していた東京の友人のMさんとCさんに再会しました。特に、Cさんとは何年もお会いしていませんでした。上野駅の地下鉄銀座線の改札口で待ち合わせだったのですが、現れたCさんは、なんだか山荘の主人のようないでたち、そして立派のヒゲも蓄えておられれました。なんだかとっても迫力がありますね。

▪︎Mさん、Cさんとは、上野恩賜公園の近くの飲食店で昼食をとりました。 Cさんと私は酒飲みなので、昼間から生ビールをいただき、ご機嫌状態です。上の写真は、御徒町あたりを歩いているCさんと私です。写真家でもあるMさんが、撮ってくださいました。生ビールでご機嫌状態のまま、上野から御徒町へ、そして秋葉原まで歩きました。こうやって、あってくださる友人の皆さんが、あちこちにお住まいになっていることを、私自身はとても幸せなことだと思っています。

▪︎Mさん、Cさんとのお付き合いは、ブログがきっかけでした。お互いのブログにコメントを書き込むうちに、オフ会ということになり、これまでも何度もお会いしてきました。2006年から2010年頃までのことです。懐かしいですね。あの頃、私の周りではブログが全盛期でした。お2人と知り合いになり、墨田区の京島界隈もよく歩きました。その京島も、再開発がどんどん進むなかで、ずいぶん地域の雰囲気が変わってしまいました。複雑な気持ちです。