「信仰とセクシュアリティを考えるシンポジウム」

■5月7日(日) 10:00 - 17:00、西本願寺の白洲 / 白洲内サブテント / 北境内地と龍谷大学大宮キャンパスで、「あなたと地球が、ちょっと良くなる考えに出会う1週間。MEET BUDDHISM THINKING」というイベントの3日目が開催されます。明日は龍谷大学吹奏楽部も演奏します。この日、午前中から晩まで、一日参加しながらこの界隈で過ごしてみようと思います。

■龍谷大学吹奏楽部の演奏会が終わった後、法要に引き続いて「親鸞聖人に学ぶ」というシンポジウムに参加します。申し込みました。相愛大学学長・僧侶の釈徹宗さん、作家・クリエイターのいとうせいこうさん、評論家・相愛大学客員教授の宮崎哲弥さん、シンガーソングライター・僧侶の二階堂和美さんがシンポジストをおつとめになるようです。

■明日は、このシンポジウムに引き続き、もうひとつのシンポジウム、「信仰とセクシュアリティを考えるシンポジウム」にも参加する予定です。場所は、西本願寺に隣接する龍谷大学大宮キャンパスです。詳細は、トップの画像をご覧ください。

5月の花

■季節は春とはいえ、庭の世話をしていたら少し汗ばむような季節になりました。今日などは少し暑いですね。というわけで、半袖で庭の世話をしました。

■季節は春とはいえ、庭の世話をしていたら少し汗ばむような季節になりました。今日などは少し暑いですね。というわけで、半袖で庭の世話をしました。

■今年の冬の積雪で、枝が折れてしまったラベンダーなんですが、それでもきちんと花を咲かせてくれました。ありがとう。天気予報で積雪がわかっているのだから、何か雪害に対する手立てを打っていたらね…。来シーズンは考えます。ラベンダーは種類が多いのですが、これはどの種類なのか…。よくわかりません(1段目左)。ニッコウキスゲ(1段目右)、シラン(2段目左)が咲き始めました。それから、ヒナギクの仲間だと思うのですが、たくさん咲いてくれています。今年は、庭に生えてくるホタルブクロを抜かずに残しているので、ホタルブクロの葉をかき分けて茎を伸ばして花を咲かせてくれました(2段目右)。

■黄色いのはスパラキシス。アフリカ原産らしいです。鉢に植えていたものを庭に植え替えました。たくさん花を咲かせてくれます。おそらく、スパラキシスアクティローバっていうのかなと思います。背丈が高めですね。細長い葉の間から細い花茎を伸ばして花を咲かせてくれています。背丈が高いので、倒れないように工夫をしています(3段目左)。ピンク色はローダンセマム(3段目右)、赤い新芽の中に咲いているのはシャリンパイです。昨年は、気がついたら、芋虫に食べられて葉がボロボロになっていました。芋虫自体を確認していないのですが、気がついたときにはミノムシがたくさんぶら下がっていました。ちょっと観察が不足していました(4段目左)。それから白いアリッサム、小さい花ですがいま勢いがありますね(4段目右)。最後のもの、まだ咲いていませんが、蕾が膨らみかけて中の花びらの色が見えてきました。切花用に品種改良されたキキョウのようです。パカっと花を咲かせてくれるはずです(5段目)。

■庭に咲いてくれる花たち、心を癒してくれます。ありがたいです。

龍産戦

■昨日、京都の西京極にある「わかさスタジアム京都」で開催された関西六大学野球・龍谷大学×京都産業大学「龍産」戦の応援に行ってきました。今回の「龍産」戦は、一昨日と昨日の2日にわたって開催されましたが、一昨日は1-8で龍大が快勝しました。昨日は、快勝というわけにはいかず、チャンスもピンチもありましたが、なんとか1点差を守りきり、龍谷大学が2-1で勝利しました。硬式野球部の皆さん、おめでとうございました。

■応援の方も素晴らしいものがありました。応援リーダー部の皆さん、吹奏楽部、バトン・チアSPIRITSの皆さん、ありがとうございました。リンクを貼り付けたTwitterの動画をぜひご覧ください。龍谷大学には1968年以降応援団がなかったわけですが、学生の皆さんが自主的に一般同好会の中に応援リーダー部というサークルを創設されました。応援リーダー部の活動をよく知っているわけでは全くありませんが、私が断片的に記憶している過去の応援の指導と比較すると、もう格段に素晴らしいものになっている、他大学の応援団に負けない立派な指導とパフォーマンスだったと思いました。とっても嬉しかったです。応援リーダー部の皆さん、吹奏楽部、バトン・チアSPIRITSの皆さんの連携も素晴らしいものがありました。野球の応援なのですが、応援のパフォーマンス自体がとても楽しい充実したものだったと思います。

■応援に関して言えば、試合とは直接関係ないのですが、硬式野球部の部員のお一人が、応援に来ていた少年野球の子ども達の、応援の指導をされている様子がとても微笑ましい、素敵だと思いました。少年野球の子どもたちも大変楽しそうでした。大学生のお兄ちゃんに教えてもらって、一緒に応援した経験は、ずっと記憶に残るのではないのかなと思います。

龍谷大学×京都産業大学「龍産」戦。チャンスもピンチもありましたが、1点差を守りきり、龍谷大学が2-1で勝利しました。硬式野球部の皆さん、おめでとうございます。吹奏楽部、バトン・チアSPIRITSの皆さん、応援ありがとうございました。#龍谷大学硬式野球部#龍産戦 pic.twitter.com/gs1qvh9poV

— 脇田健一 (@wakkyken) May 4, 2023

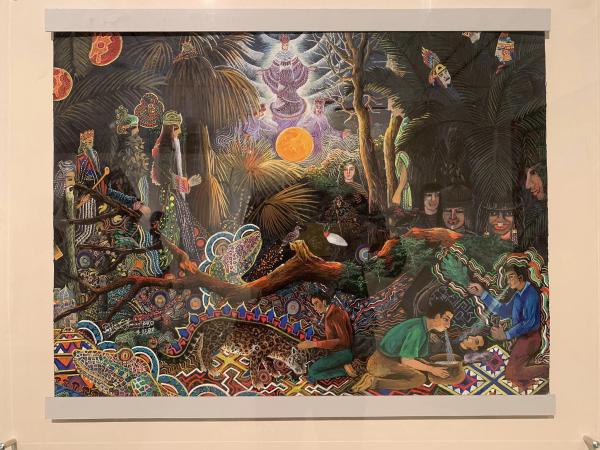

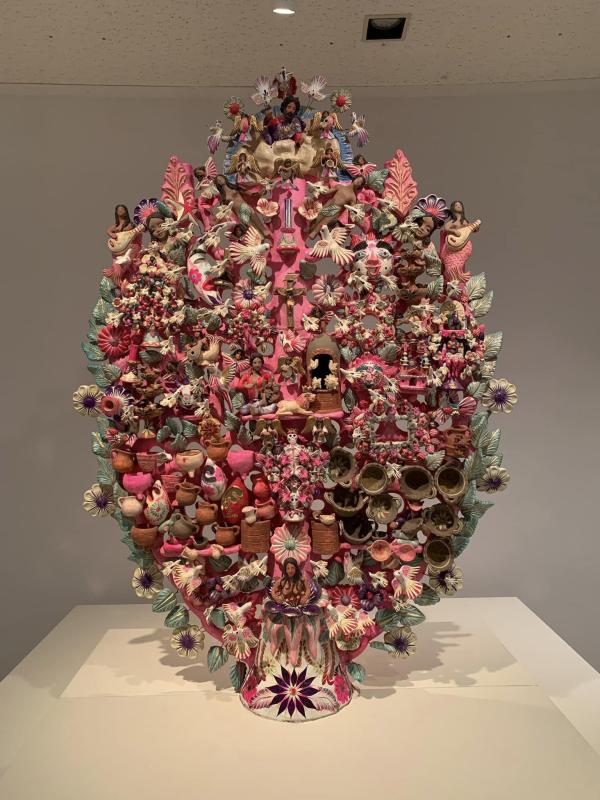

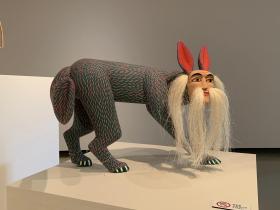

国立民族学博物館・特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」

■現在、国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観覧してきました。楽しみにしていましたが、素晴らしいものでした。以下は、この特別展のプレスリリースに掲載された解説を転載したものです。詳しい内容については、このプレスリリースを直接お読みいただければと思います。

ラテンアメリカでは、民衆のつくる洗練された手工芸品を「民衆芸術」とよびます。北はメキシコから南は アルゼンチンまで、古代文明の遺物から現代のアート・コレクティブの作品まで、国立民族学博物館が所蔵 する作品を中心に約 400 点のいろいろな民衆芸術作品を展示します。

特別展では、なぜラテンアメリカの民衆芸術はこれほど多様なのかという問いを掘り下げます。先コロン ブス時代以来の文化混淆(こんこう)の歴史、芸術として洗練されていった過程、そして現代の制作者の批 判精神の3点に焦点をあて、その答えを探します。

文化の多様性をはぐくむためには何が大切か。ラテンアメリカのさまざまな民衆芸術に触れながら考えて みましょう。

280,000アクセス感謝!!

■先日の深夜、アクセスカウンターが、「280,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「270,000」を超えたのは2023年2月10日でした。「200,000」から「210,000」までは「154日」、「210,000」から「220,000」までは「97日」、「220,000」から「230,000」 までは107日、「230,000」から「240,000」までは123日、「240,000」から「250,000」までは「93日」、「250,000」から「260,000」までは「89日」、「260,000」から「270,000」までは「78日」、「270,000」から「280,000」までは「81日」かかっています。こうやって記録を振り返ると、少しずつではありますが、ご覧くださる方が増えていることがわかります。「270,000」から「280,000」までは、平均すれば毎日約123人の方にご覧いただきました。

■このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。昨年の7月で開設10年目になっていました。とはいっても、毎回申し上げますが、何か多くの皆さんの役に立ちそうなことを書いているわけではなく、ただ日々の出来事を書いている日記のようなものでしかありません。一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログですので、ご覧いただけるだけでありがたいと思っています。心より感謝いたします。

■次、「290,000」に到達するのは、夏期休暇に入る前の頃かと思います。

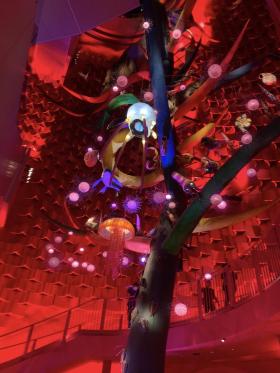

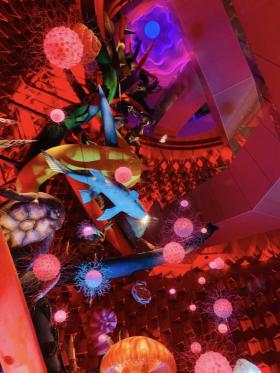

太陽の塔

■昨日は天気が良い日でした。大阪の吹田にある国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観覧することにしました。また、同時に、有名な太陽の塔の中も見学することにしました。内部の見学は、あらかじめネットで予約をしていなくてはいけません。その手続きがなんというか個人的には面倒臭かったのですが、仕方がありません。料金も、ネットで申し込むときにクレジットカードで支払う仕組みになっていました。支払いが終わるとQRコードが配信され、それをスマホで持参して太陽の塔の入り口で提示するのです。また、当日、太陽の塔や国立民族学博物館がある万博公園の入り口で入場券を購入するときは、このことを窓口で申し出て、割り引いてもらうことになっていました。クレジットカードの代金の中に入場料も入っていたからです。

■昨日は天気が良い日でした。大阪の吹田にある国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観覧することにしました。また、同時に、有名な太陽の塔の中も見学することにしました。内部の見学は、あらかじめネットで予約をしていなくてはいけません。その手続きがなんというか個人的には面倒臭かったのですが、仕方がありません。料金も、ネットで申し込むときにクレジットカードで支払う仕組みになっていました。支払いが終わるとQRコードが配信され、それをスマホで持参して太陽の塔の入り口で提示するのです。また、当日、太陽の塔や国立民族学博物館がある万博公園の入り口で入場券を購入するときは、このことを窓口で申し出て、割り引いてもらうことになっていました。クレジットカードの代金の中に入場料も入っていたからです。

■私は、小学校6年生の時に、大阪で開催された万国博覧会に行きました。当時は広島市に住んでいましたので、夏休みに大阪の親戚の家に泊めてもらい、2日がかりで万博を楽しみました。楽しみました…と書きましたが、長蛇の列で2時間以上も並ばないと入れないアメリカ館のようなパビリオンには、我が家は行きませんでした。我が家のそのような方針のためか、人気のあったテーマ館、太陽の塔にも入った記憶がありません。たぶん、入っていませんね。残念ですけど。というわけで、今回、53年ぶりに内部を見学することにしたのです。見学して、この太陽の塔をプロデュースした芸術家・岡本太郎さんの太陽の塔に込められた思想を実感することにしたのです。

■太陽の塔には、4つの顔があります。「黄金の顔」・「太陽の顔」・「黒い太陽」、そして「地下の太陽」です。未来を象徴する「黄金の顔」は、太陽の塔の一番上に、塔の真ん中あたりの「太陽の顔」は現在を、その裏側の「黒い太陽」は過去を象徴しているのだそうです。そして、内部見学を始める地下の入り口のあたりには、「地下の太陽」があります。現在のものは複製されたものです。現物は行方不明になっているとのことです。この太陽の塔の解説については、この投稿の最後の動画がわかりやすいかと思います。

■岡本太郎は、この1970年に開催された大阪万博の「人類の進歩と調和」というテーマを前提にこの太陽の塔をデザインしたわけですが、心の底からこのテーマを受け入れていたのでしょうか。予定調和的なこのテーマに対しては、どこかで強く反発していたんではないのか。岡本太郎の思想を振り返ると、そのようにどうしても思えてくるのです。探してみました。すると、こういう記事がありました。「岡本太郎が「太陽の塔」を突き刺した真意」。このままでは全部は読めませんが、冒頭に以下のような文章がありました。

科学技術と資本主義一辺倒で豊かさを追い求めてなんとかなる時代は、そのうち行き詰まるぞ、進歩と調和などといっていて未来が拓ける時代は早晩終わりを告げ、本当に人間が生き生きと輝くにはどうすればいいか、根本から見直さなくてはならない時がくる。そのとき何を信じるか。それは「縄文」だ、今こそ縄文を取り戻すべきなのだ。そのような意味を込めて、岡本太郎は万博の真ん中に、この「縄文の怪物」を突き刺した。

【追記】■このような記事も見つけました。「反時代的なものこそが、世代を超えて生き延びる」。

キャリア支援

■私自身はよくわかりませんけど、こういった学生支援は、おそらく他大学も取り組まれているのでしょうね。自分が学生の頃と比較して、格段に「面倒見」が良いなと思います。母校は今、どんな感じなんだろう。

■一人の教員としては「こういう支援策を活用しない手はないよな〜」と思うのですが、どれくらいの学生さん達がこのような支援の取り組みを知っておられるのでしょうか。私がこの立て看板の横を通ってカメラを向けたとき、誰も立ち止まっていませんでした。実際のところ、どれほど利用されているのか、その辺りも私にはよくわかりません。でも、あまり面倒見が良すぎるのも問題かな。情報過多で何を選択すれば良いのかわからなくなりますしね。

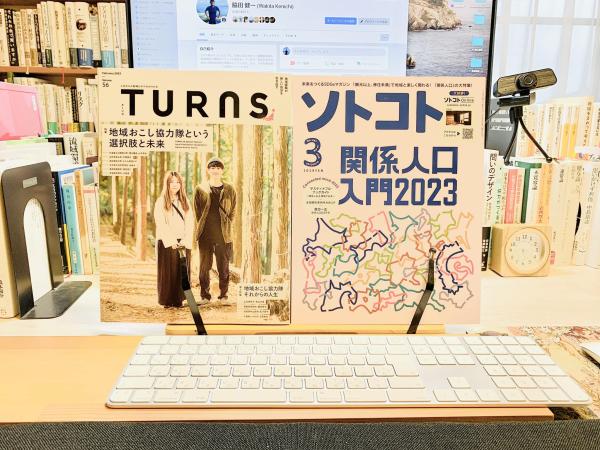

「地方の地域社会に根を張って生きる」

■この2冊の雑誌、連休中に読んでみようと思います。おそらく地方の地域社会に関わって生きたいと考える方達が関心を持って読まれるのかなと思います。NHKでも、「いいいじゅー‼︎」という番組がありますね。これは個人的な意見ですが、若い方達の関心が、もっともっと地方の地域社会に向かっていったら良いのになあと思います。うちの大学の学生の皆さんの中にも、ぼんやりとですが、そのような地方の地域社会に関心を持っている人たちがいるように思います。

■もちろん、地元に帰って就職というパターンもあるでしょうが、そうでなはく、周りからの就活の「同調圧力」には距離を置き、グローバル資本主義の最前線で活躍し経済的な豊かさの獲得を目指す…そのような究極の「勝ち組」イメージにも背を向け、たまたま偶然にご縁でつながった地域に学生時代に通い、そのうちに就職先もそこに見つけて定住に至る。「地方の地域社会に根を張って生きる」、そういう人たちがいてもいいじゃないのと思います。あるいは、就職先は都市部でも、二地点居住で都会の住まいと新たな「地元」との間を往復するというパターンもありかな。そういうライフスタイルを気にしている学生さんたちに寄り添って支えていく仕組みが学内にあったらいいのにな…と妄想しています。あくまで妄想ですけど。でも、すべては妄想からスタートし、その後の試行錯誤で妄想は鍛え直されていくのかなと思います。

JR瀬田駅までのウォーキング/田口さんとの再会

■昨日も帰宅時に歩きました。ただしJR瀬田駅まで、たった3kmですが。それでも208kcalを消費しました。いつもより、少し早め、1kmを10分切るスピードで歩いてみました。「だったらジョギングの方がいいやん」と言う方もおられるでしょうね。。まあ、そうなんですが…。でも、昨日はウォーキングでした。卒業生の皆さんは、見覚えのある風景でしょうね。私も、あと2年で瀬田キャンパスから深草キャンパスに引っ越すので、この風景も懐かしくなるはずです。

■昨日も帰宅時に歩きました。ただしJR瀬田駅まで、たった3kmですが。それでも208kcalを消費しました。いつもより、少し早め、1kmを10分切るスピードで歩いてみました。「だったらジョギングの方がいいやん」と言う方もおられるでしょうね。。まあ、そうなんですが…。でも、昨日はウォーキングでした。卒業生の皆さんは、見覚えのある風景でしょうね。私も、あと2年で瀬田キャンパスから深草キャンパスに引っ越すので、この風景も懐かしくなるはずです。

■1段目の右は、瀬田キャンパスです。ウォーキングをスタートしてすぐの頃。智光館の横のあたり。2段目左は名神高速道路。右は瀬田丘陵からの風景。左に比叡山、右に比良山系が確認できます。真正面に見えるのは、琵琶湖の南湖。3段目は、ずっと駅に近いところにある寿司店の角に置かれている道標です。大学までのバスが通る学園通りと旧東海道とが交差する地点の角にあります。「三條大橋迄で五里余り」、「膳所藩札所より大萱港常夜灯に至る」、「江戸日本橋迄で百二十里余り」、「旧朝倉道信楽より伊勢 桑名に至る」。最初の二つは東海道。一里は、3.92727kmですから、京都の三条大橋までは20km弱、江戸の日本橋までは、約470kmになります。この東海道と交差する道が、現在の学園通りです。龍谷大学の正門の少し北側のあたりに森の中を抜ける道があるのですが、それが信楽に向かう道で。昔は、この細い道を通って伊勢方面に人が歩いていたのでしょうね。

■JR瀬田駅から電車に乗り、昨晩は、大津駅で下車。そして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お店に入ったら、びっくりすることがありました。なんと、田口宇一郎さんがいらっしゃいました。私は以前、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していましたが、その時の上司が田口さんでした。初めてお会いしたのは、博物館が開館する以前の開設準備室の時でした。今から、33年前、1992年のことになります。田口さんは、滋賀県庁では、最後は嘉田由紀子知事のもとで副知事を務められた方ですが、私にとっては「社会人の先生」のような方でした。「組織で仕事をすることの本質」を教えてくださった方かと思います。県庁のOBの方とも「私たちは、田口スクールの生徒だよね」と話すことがあります。開設準備室以降、琵琶湖博物館が開設してからも、本当にお世話になりました。結果としてかもしれませんが、いろいろ教えていただきました。

■私が2004年に龍谷大学に勤務するようになってからも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、しばしばお会いしてきました。龍谷大学に関係することでも、表には出ませんが、大変お世話になりました。そういう感じで、田口さんとは「利やん」を通してつながっていたのです。ところが、コロナ禍以降は、そういうことがなくなりました。そんなこんなで、今日、やっとお会いすることができたのです。こんな嬉しいことはありません。田口さんからは、「また準備室時代の面々と、この店に集まって呑もう」との提案をいただきました。以前、「利やん」で集まって同窓会を開いたことがあったのです。いろいろ手配して、関係者にお声がけしようと思います。初代の館長をおつとめいただいた川那部浩哉さんにもご連絡をいたします。昔の職場の皆さんが、また集まることができたら素敵だなと思います。田口さんは81歳、川那部さんは91歳、私は65歳、みんな同じだけ歳をとっていきます。あたりまえのことですけど。

社会学部パンフレットにゼミの卒業生の活躍が掲載されました。

■新しい社会学部の2024年度用の社会学部パンフレットに、ゼミの卒業生である筈井勇太くんが登場していました。彼は、準硬式野球部と教職の両方で頑張っていました。おそらく、教職センターの先生がパンレットにと推薦されたのでしょう。ご本人からLINEで連絡があったのですが、この4月から別の高校に転勤になりました。張り切って仕事をされているようです。卒業生が社会に出てどのように活躍されているのかを知ることは、とても嬉しいことです。筈井くんには、引き続き、お仕事を楽しみつつ、仕事に励んでほしいと思います。

■新しい社会学部の2024年度用の社会学部パンフレットに、ゼミの卒業生である筈井勇太くんが登場していました。彼は、準硬式野球部と教職の両方で頑張っていました。おそらく、教職センターの先生がパンレットにと推薦されたのでしょう。ご本人からLINEで連絡があったのですが、この4月から別の高校に転勤になりました。張り切って仕事をされているようです。卒業生が社会に出てどのように活躍されているのかを知ることは、とても嬉しいことです。筈井くんには、引き続き、お仕事を楽しみつつ、仕事に励んでほしいと思います。

■筈井くんの卒業論文は、「部活動で得たものと生きられた経験-県立高校の野球部を事例として-」というタイトルでした。彼の問題意識というか、卒論の研究の出発点は、野球が好きで高校の硬式野球部に入部したのに、どうしてみんな野球をやめてしまうのだろう…という点にありました。高校野球をはじめとする課外活動のあり方自体に問題があると考え、ご自身と同級生の野球部員だった方達やマネージャーの方達に、高校野球に取り組んでいた時の経験について丁寧にインタビューを行いました。教育社会学的な研究ということになります。優秀論文にはなりませんでしたが、頑張って取り組んだことがよくわかる卒論でした。

■熱心に野球に取り組んでこられたからでしょう。高校教員になってからも、硬式野球部の指導をされてきたようです。筈井くんは大学1年生の時から知っていますが、その頃は、社会科の高校教員になりたいというよりも、硬式野球部の指導者になりたいという気持ちの方が強かったかな。それはともかく、教職課程で適切な指導を受けて成長し、採用試験にも合格して卒業と同時に高校教員になりました。その頑張りを、ゼミの担当教員としてずっと拝見していました。入試パンフレットに登場して、後輩たちのロールモデルになるだけの人物だと思います。